Dossier

Die chinesische Wirtschaft

Autor des Haupttextes: Sascha Zhivkov

Sascha Zhivkov wurde 2023 an der Universität Tübingen mit einer Arbeit zu chinesischen Wirtschaftsreformen in den Pilotfreihandelszonen promoviert (Publikation in Vorbereitung). Er arbeitet in der Unterrichtsmaterialerstellung und -begutachtung am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg.

Die chinesische Volkswirtschaft ist aus dem Weg, die größte der Welt zu werden. Seit 1978 war und ist ökonomische Entwicklung das Rückgrat für den beeindruckenden Aufstieg des Reichs der Mitte, der viele Beobachter erstaunen lässt. Gleichzeitig ist die Phase des rapiden Hochwachstums seit Mitte der 2000er Jahre vorbei. Chinas Wirtschaft befindet sich heute in großen Umwälzungsprozessen und strebt aus vielerlei Gründen weg vom Produktionsstandort vornehmlich für den Export.

Ein neues Wachstumsmodell, basierend auf global führender Hochtechnologie, Innovationen sowie starkem Dienstleistungs- und Konsumsektor im Binnenmarkt ist erklärtes Ziel der alleinherrschenden Kommunistischen Partei Chinas. Dazu setzt das Land interne Strategien um, sichert sich aber auch im Ausland Einfluss, Knowhow und Ressourcen. Diese gegenwärtigen Dynamiken der chinesischen Ökonomie werden in diesem Artikel vorgestellt. Zunehmende globale politische Konflikte stellen für Deutschland und andere westliche Volkswirtschaften dabei große Fragen für die zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China, sie sind aber auch für Chinas eigenen ökonomischen Entwicklungspfad von entscheidender Bedeutung.

Chinas Wirtschaftsmodell

Nach Gründung der Volksrepublik 1949 lehnte China sein Wirtschaftsmodell eng an das planwirtschaftliche sowjetische Vorbild an. Großgrundbesitzer wurden enteignet und Land an rund 300 Millionen Bauern umverteilt. Der Landwirtschaft subventionierte die weit kleinere privilegierte städtische Gesellschaft, welche in Arbeitseinheiten (danwei) vergleichsweise großzügige soziale Absicherung genoss. Nach anfänglichen Erfolgen und weiterer begrenzter Duldung privaten Unternehmertums für wenige Jahre radikalisierte Mao Zedong das Wirtschaftsleben: Der „Große Sprung nach vorne“ (1958–1961) sollte mit ideologischem Eifer gleichzeitig die landwirtschaftliche und schwerindustrielle Produktion massiv ankurbeln. Die Zwangskollektivierung der Bauern in Volkskommunen scheiterte im großen Maße und produzierte statt hochwertigem Stahl die größte Hungerkatastrophe der Menschheitsgeschichte mit bis zu 40 Millionen Toten. Nach Maos Tod 1976 setzte sich der wirtschaftspolitisch pragmatisch orientierte Deng Xiaoping innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) durch. Sein Mantra von „Reform und Öffnung“ ermöglichte Chinas (Wieder-)Einbettung in die globale kapitalistische Weltwirtschaft und legte den Grundstein für den heutigen Wohlstand des Landes.

Chinas wirtschaftlicher Aufstieg seit 1978

Chinas Reformen im Inneren nach 1978 bedeuteten u. a. die Zulassung privatwirtschaftlicher Tätigkeit und Deregulierung einstmals reiner Staatssektoren, die Lockerung bzw. Abschaffung der Preisbindung, die Aneignung westlicher Management-Praktiken und den Aufbau eines Bankenwesens. Viele Staatsbetriebe wurden abgewickelt, andere fusionierten zu großen (teils schlagfertigen) Konglomeraten, währenddessen ein sehr dynamischer Privatsektor vor allem ab den 1990er Jahren entstand. Insgesamt behält der chinesische Staat in vielerlei Hinsicht (Staatsbetriebe, Eigentum an Boden) weiterhin bedeutenden Einfluss im Wirtschaftsleben.

Von der Regierung offiziell „Sozialismus chinesischer Prägung“ genannt, wird Chinas Wirtschaft oft auch als Staatskapitalismus bezeichnet, wobei der Parteistaat in China eine sehr viel aktivere Wirtschaftspolitik als in anderen typischen Beispielen betreibt. Der Staat agiert hierbei nicht zentralistisch aus Peking, sondern besteht eigentlich aus vielen lokalen Akteuren, deren lokale Kader und Unternehmen in einer Art Wachstumskoalition eng zusammenarbeiten. Wirtschaftliche Erfolge sind ein wichtiger Faktor für die Evaluierung der politischen Leistungen der Kader und für ihre Beförderung, gleichzeitig besteht eine hohe Konkurrenz der Regionen untereinander.

Kurz erklärt: Was bedeutet Staatskapitalismus?

Der Begriff „Staatskapitalismus“ beschreibt ein System, welches kapitalistische Elemente wie Lohnarbeit und Profitmaximierung mit staatlicher Steuerung und Staatseigentum an Unternehmen verbindet. Zwar gibt es im Staatskapitalismus Märkte und private Unternehmen, doch nimmt der Staat eine hervorgehobene Position ein und lenkt die Wirtschaft in Richtung spezifischer Entwicklungsziele.

Die Stärkung und Sicherung der Vormachtstellung der Kommunistischen Partei steht grundsätzlich noch über den wirtschaftlichen Entwicklungszielen. Schon lange gibt es dabei enge personelle und politische Verquickungen zwischen Partei und Staatsbetrieben. Unter Xi Jinping jedoch ist der Einfluss der Partei auf alle Bereiche des Wirtschaftslebens, einschließlich des Privatsektors und ausländischer Investoren, deutlich ausgeweitet worden.Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang vom Parteistaatskapitalismus als einer besonderen Variante des Staatskapitalismus.

Der Begriff des Parteistaatskapitalismus beschreibt die Strategie der Kommunistischen Partei, die Wirtschaft systematisch zu durchdringen und die Grenzen zwischen privatem Sektor und Staat zu verwischen. Die Instrumente des Parteistaatskapitalismus beschränken sich nicht auf gelegentliche Markteingriffe und Staatseigentum an Unternehmen, sondern definieren sich an der Nutzung der parteistaatlichen Macht, um privates Kapital zu disziplinieren. Dies wird durch Überwachung und Kontrolle sichergestellt.

Ein Beispiel für die besondere Rolle der Partei ist die Expansion und Stärkung sogenannter Parteizellen in Unternehmen. Dabei handelt es sich um Einheiten von Parteimitgliedern, deren Loyalität zuvorderst der Kommunistischen Partei gilt. Solche Parteizellen bestehen auch innerhalb von Privatunternehmen und ausländischen Firmen und sollen die Kontrolle der betreffenden Unternehmen ermöglichen. Unter Xi haben Parteizellen deutlich an Bedeutung gewonnen.

Prominente chinesische Privatunternehmer wie Jack Ma, Gründer des Zahlungsdienstleisters Alibaba, wurden in jüngerer Zeit öffentlich gemaßregelt. Ma hatte sich kritisch über die chinesische Finanzaufsicht geäußert und verschwand anschließend für viele Monate von der Bildfläche. Die chinesischen Wettbewershüter gingen im Anschluss hart gegen Alibaba vor.

Darüber hinaus setzt das chinesische Regime auch ausländische Unternehmen unter Druck, die politische Linie der Partei und damit einhergehende Sprachregelungen zu befolgen. Besonders deutlich wird dies mit Blick auf die Darstellung des Status von Taiwan, Hongkong oder Tibet. Verschiedene Unternehmen mussten sich in den vergangenen Jahren aufgrund „politischer Entgleisungen“ offiziell entschuldigen. Daher agieren viele Unternehmen inzwischen mit vorauseilendem Gehorsam.

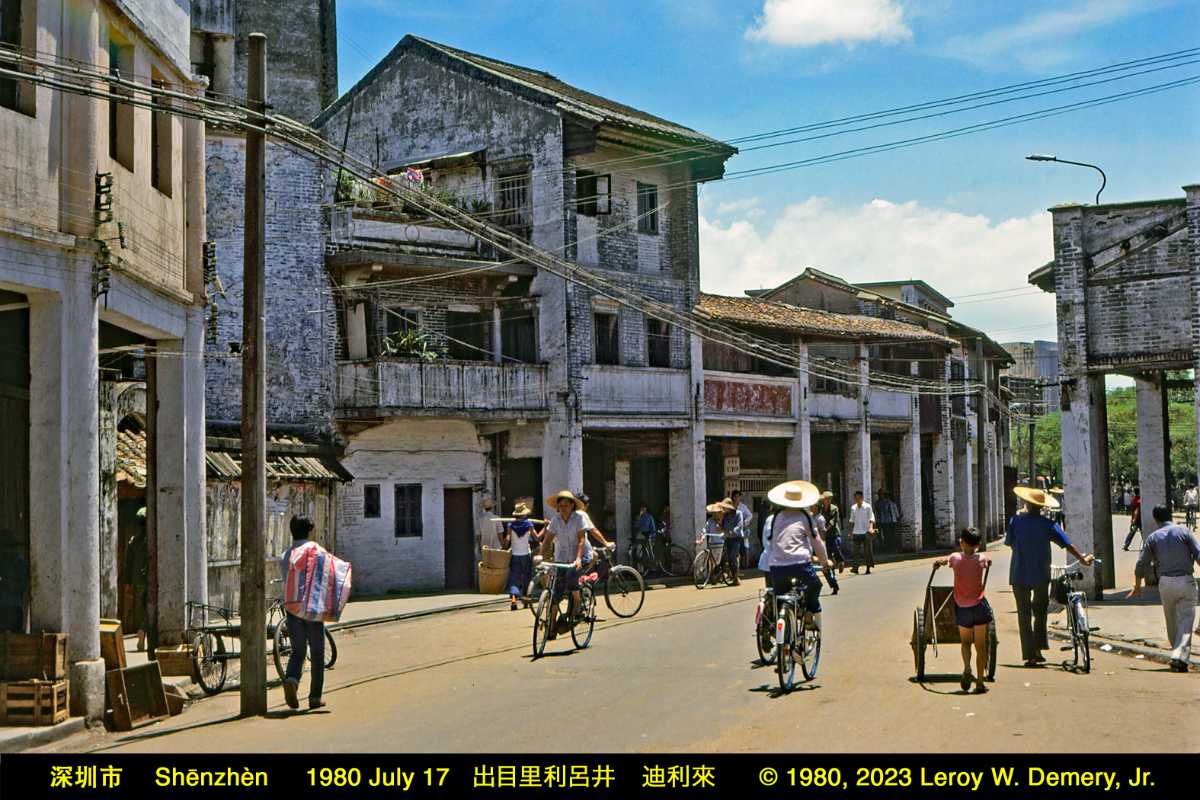

Das exportinduzierte Wachstumsmodell

Besonders entscheidend in der Deng-Reformagenda war Chinas Öffnung nach außen. Zum Symbol hierfür wurden die vier Sonderwirtschaftszonen und die später mehreren tausend anderen Zonen diversen Typs mit ihren je eigenen Schwerpunkten. Sie alle lockten sehr erfolgreich ausländische Investitionen nach China. Die größte Welle an Direktinvestitionen setzte insbesondere nach Dengs berühmter „Reise in den Süden“ 1992 ein. China wurde zur „Werkbank der Welt“ und zum wichtigsten Produktionsstandort in den Lieferketten vieler global tätiger Konzerne. Das Land öffnete sich zu einem historisch günstigen Zeitraum nach außen, da in der sich globalisierenden Weltwirtschaft Unternehmen zunehmend Fertigungskapazitäten ins Ausland verlagerten und die Bedingungen in China hierfür sehr geeignet waren.

Das exportinduzierte Wachstumsmodell trug China einige Jahrzehnte lang zu durchschnittlich deutlich zweistelligen Wachstumsraten (Grafik). Große Teile der ländlichen Bevölkerung zogen als Wanderarbeiter in die Städte, sie lösten einen welthistorisch einmalig rapiden Urbanisierungsprozess aus. Insbesondere an Chinas Ostküste entstand eine bedeutende Mittelschicht im Land, die heute schon weltweit die größte ist und mittlerweile eine enorme Kaufkraft aufweist. Trotzdem bleiben die Unterschiede zwischen Stadt und Land groß. Auch die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Jahren gerade im urbanen Raum stark gestiegen.

Wirtschaftliche Umbrüche und die Mittlere Einkommensfalle

Das Exportwachstum findet jedoch bereits seit über zehn Jahren seine Grenzen: Das Lohnniveau steigt insbesondere in den Küstenprovinzen stark an, die Arbeitskräfte werden aufgrund der schnellen Alterung der Gesellschaft weniger, China verschärft Umweltauflagen und der Regulierungsstaat wird anspruchsvoller. Damit befindet sich die Volksrepublik in einer Situation, in der arbeits- und lohnintensives Wachstum im globalen Wettbewerb zu teuer wird, gleichzeitig die chinesische Wirtschaft aber in der Breite noch nicht schlagkräftig genug ist, um mit Innovationen und Hochtechnologie bereits an der weltweiten Spitze zu stehen. Dies wird als Mittlere Einkommensfalle (middle-income trap) bezeichnet. Historisch betrachtet war dieser Zustand für einige Schwellenländer nur schwer zu überwinden.

Die heutige politische Führung um Xi Jinping (seit 2012) hat den notwendigen Umbruch des Wirtschaftssystems längst erkannt. Die Regierung ergreift auf gleich mehreren Ebenen strategische Maßnahmen für ein zukünftiges Wachstumsmodell: Hierzu zählen insbesondere die industriepolitische Strategie „Made in China 2025“, die gezielte Sicherung von Technologien und Rohstoffen im Ausland, die Reformbestrebungen im Inneren in den Pilotfreihandelszonen sowie seit 2020 die Strategie der Zwei Kreisläufe. Sie werden in der Folge in ihrem politökonomischen Kontext vorgestellt und eingeordnet. Das sie jeweils einende Ziel ist es, an die Spitze der Innovationsökonomien weltweit zu gelangen.

Wirtschaftsstrategie und Perspektiven

Industriestrategie „Made in China 2025“

Ausgangslage und Ziele

Mit „Made in China 2025“ soll der Wertschöpfungsanteil Chinas in wichtigen, ausgewählten Kernindustrien ausgebaut werden. China zielt auf die Sektoren Maschinen in der Landwirtschaft, Schiffsbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Schienenfahrzeuge, Elektromobilität, Energieeffizienz, Werkzeugmaschinentechnik und Robotik, Elektrizitätsanlagen, Neue Werkstoffe und Materialien, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Biomedizin. Viele der tangierten Wirtschaftszweige wie die Elektromobilität und Robotik sind dezidiert Zukunftsindustrien. Hier gelten Marktanteile der kommenden Dekaden als noch nicht verteilt und es werden generell weitere technologische Durchbrüche erwartet („Vierte Industrielle Revolution“). China will dabei von Anfang an vorne mitspielen.

Ursprünglich wurden in dem Konzept sehr genaue Zielvorgaben insgesamt und für die jeweiligen Industrien definiert. So sollten „Kernkomponenten und wichtige Werkstoffe“ bis 2025 zu 70 Prozent aus dem Inland stammen. Entsprechend hoch sind die steigenden staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung und das Interesse an Übernahme ausländischen Knowhows.

Erste Fortschrittsbilanz

Bereits vor „Made in China 2025“ hat China vor allem einige große privatwirtschaftliche Technologiekonzerne wie Huawei, Tencent und Alibaba hervorgebracht. Solche weltbekannten Marken sollen in allen Sektoren entstehen. Der chinesische Technologiesektor konnte auch deshalb schon früher florieren, weil in diesem jungen Markt weniger Regulierungsvorgaben bestanden und ihn keine etablierten, protegierten Staatskonzerne bereits beherrschten. Zudem treffen diese Firmen auf eine zu digitalen Produkten affine chinesische Bevölkerung.

In einigen Bereichen von „Made in China 2025“ hat China bereits länger Innovationskompetenz erworben, zum Beispiel bei der Schienenfahrzeugtechnik durch den massiven Ausbau des eigenen Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Hier werden nun verstärkt auch internationale Marktanteile angestrebt. Insgesamt aber ist der Erfolg der „Made in China 2025“-Strategie noch schwer zu bewerten – auch wegen der Verwerfungen der Covid-Pandemie für die chinesische Wirtschaft. Die Investitionen und Fertigungskapazitäten sind nachweislich spürbar gestiegen. Doch eine große Herausforderung für chinesische Firmen bleibt bislang unverändert der Rückstand bei Vorprodukten wie Halbleitern und Maschinenkomponenten sowie bei Hochtechnologie. Es gibt auch erhebliche Anstrengungen, ein „chinesisches Silicon Valley“ zu etablieren – mit einigen Erfolgen, aber auch noch einem weit zu gehenden Weg.

Wirtschaftsreformen im Inneren: Die Pilotfreihandelszonen

Ohne Binnenreformen werden die anspruchsvollen Ziele Chinas also nicht gelingen. Die Regierung versucht deshalb, in den fast zwei Dutzend Pilotfreihandelszonen ein attraktives Geschäftsumfeld „mit hohen internationalen Standards“ zu verwirklichen. Maßnahmen werden in 8+1 Feldern (Handel, Investitionen, Zollwesen, Besteuerung, Administrative Funktionen, Kredite/Finanzwesen, Rechtssicherheit sowie in spezifischen Dienstleistungssektoren) entwickelt. Bei lokalem Erfolg sollen „Reformdurchbrüche“ auf umliegende Gebiete und bis auf das ganze Land ausgeweitet werden. Ausgehend von Shanghai (2013) verschreibt sich jede einzelne Zone zu diesem übergeordneten Ziel hinzu einer speziellen „Mission“. Diese speist sich aus den lokalen Gegebenheiten – zum Beispiel konzentriert man sich in Shanghai auf den Aufbau eines international konkurrenzfähigen Finanzmarktes oder in diversen anderen Zonen auf die Integration mit umliegenden grenzüberschreitenden Wirtschaftsräumen. Nicht nur Übernahmen im Ausland, sondern weiterhin ausländische Investitionen nach China anzuziehen wird als notwendig angesehen, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Zu wenige Reformfortschritte, enttäuschte ausländische Investoren

Anfänglich bestand in Investorenkreisen ein großer Hype um die Pilotfreihandelszonen, da sie wegen ihres Namens den Anschein „echten“ zukünftigen Freihandels in China erweckten. Das mit den neuen Zonen eingeführte Prinzip der Negativliste erlaubte nun erstmals in China Investitionen in allen, außer den explizit ausgeschlossenen Sektoren. Doch tatsächlich sind die Reformfortschritte in vielen Bereichen überschaubar geblieben und von vielen „Mikro-Innovationen“ statt echten, bedeutenden Durchbrüchen geprägt, da es viele Kompetenzstreitigkeiten und Blockaden zwischen den beteiligten Behörden gibt. Insbesondere im Finanzbereich bleibt die Liberalisierung überschaubar. Große Firmen waren zudem schon vor den Pilotfreihandelszonen weitgehend in China vertreten. Für kleinere Firmen bestehen weiterhin viele Marktbarrieren in China mit enormer festländischer Konkurrenz und teils protektionistischer Politik. Außerdem sind die Zonen nur ein kontrolliertes Experiment auf geographisch kleinem Raum (etwa 120 km² pro Zone). Viele ausländische Marktteilnehmer erwarten in diesem Stadium des chinesischen Reformprozesses jedoch landesweite, substanzielle Reformen und den spürbaren Abbau von Handelshürden. In manchen Branchen gibt es noch immer Joint-Venture-Zwang, bestimmte Wirtschaftssektoren bleiben verschlossen, oder es sind nur Minderheitsbeteiligungen möglich, unter anderem im Finanzbereich. Weder in den Pilotfreihandelszonen noch landesweit wurden die Erwartungen der Investoren bislang erfüllt. Trotzdem ist China heute so wichtig, dass weiterhin Investitionen von außen in das Land fließen, allerdings auf eher stagnierenden Niveau seit 2010.

Die Entwicklung des geopolitischen Umfelds hat die ursprüngliche Mission der Pilotfreihandelszonen deutlich erschwert. Die Ära der sich stetig ausweitenden Globalisierung und der Abschluss neuer regionaler Freihandelsabkommen, unter dessen Eindruck die Zonen noch gegründet wurden, ist mittlerweile längst zum Halten gekommen. Rhetorisch bekennt man sich in der chinesischen Führung immer noch zu weitergehender Öffnung nach außen, aber in der Realität hat sich in vielen Bereichen der Welthandelsbeziehungen Protektionismus ausgeprägt. Das ist ein strukturelles Problem für China, denn das internationale Umfeld bleibt auch für den zukünftigen Weg der chinesischen Wirtschaftsreformen sehr entscheidend.

Strategische Auslandsinvestitionen und geopolitische Dimensionen

Firmenübernahmen: Chinas Going Out-Strategie

International wurden die oben genannten Ziele der „Made in China 2025“-Politik häufig als Kampfansage verstanden, weshalb zwar der Name der Strategie in der Regel nicht mehr fällt, an Ausrichtung und Zielsetzung (auch in Folgeprogrammen) jedoch im Kern festgehalten werden. Die Aneignung von fremdem Knowhow in den angezielten Kernindustrien begann verstärkt in den 2010er Jahren, einhergehend mit einem spürbarem Anstieg der chinesischen ausländischen Direktinvestitionen im Rahmen der Going-Out-Strategie. In Deutschland übernahmen chinesische Firmen neben diversen Minderheitsbeteiligungen unter anderem den Robotik-Spezialisten Kuka, den Autozulieferer Grammer oder die Maschinenbauer KraussMaffei Group und Putzmeister.

Politischer Widerstand gegen chinesische Investoren

Doch seit einigen Jahren ist dieser Kurs chinesischer Übernahmen erschwert und verlangsamt. Westliche Staaten befürchten den „Ausverkauf“ eigener Technologien und beklagen verzerrte Wettbewerbsvorteile insbesondere bei Übernahmegesuchen durch finanziell subventionierte chinesische Staatskonzerne. Eine Reihe von nationalen Regierungen verschärften ihre Regeln für ausländische Investitionen, wie in Deutschland mit der Reform des Außenwirtschaftsgesetzes 2020. Zwar sollte dies explizit kein „Lex China“ sein, aber die Überarbeitung der Regeln geschah doch auch gerade in Folge oben genannter Transaktionen. Chinesische Investitionen zum Beispiel in Deutschland sinken seither.

Handelsprotektionismus und der US-chinesische Handelskrieg

Wichtiger Hintergrund hierfür sind die wieder aufkommenden Systemrivalitäten zwischen Demokratien und Autokratien insgesamt und insbesondere der geopolitische Konflikt zwischen den Weltmächten USA und China. Der unter Donald Trump 2018 begonnene US-chinesische Handelskrieg, der mit dem hohen amerikanischen Handelsdefizit und „unfairer“ Praktiken Chinas begründet wurde, besteht im Kern auch unter Präsident Biden weiter fort. Das in mehreren Runden gegenseitig erlassene Sanktionsregime wurde im Bereich der Chip- und Elektronikbranche seitens der USA erst 2022 ausgeweitet. Es existiert zudem eine zunehmende Skepsis im Ausland gegenüber der IT-Sicherheit chinesischer Produkte zum Beispiel beim 5G-Netzausbau, wobei ihre Nutzung in einigen Ländern gesetzlich ausgeschlossen wurde und auch in Deutschland eingeschränkt werden soll. Globale Wirtschaftspolitik ist zunehmend von Versicherheitlichung geprägt – was einst belastbare „Kooperationen“ waren, werden nun, ob im Einzelfall berechtigt oder nicht, zu „Abhängigkeiten“, welche es abzubauen gelte.

Zwischen Globalisierung und Autarkie: Die Strategie der Zwei Kreisläufe

Auch unter Eindruck dieser globalen Entwicklungen hat Peking seinen wirtschaftspolitischen Kurs im Mai 2020 neu formuliert: Eine „Strategie der Zwei Kreisläufe“ soll ein Gleichgewicht zwischen weiterer Einbindung in die Weltwirtschaft und Bestrebungen einer stärkeren strategischen Unabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft gewährleisten. Der erste einheimische Wirtschaftskreislauf soll sich also weiterhin mit dem globalen zweiten Kreislauf berühren – ohne ihn würde man seine Entwicklungsziele nicht erreichen können. In den Bereichen, wo eine Abhängigkeit vom Ausland besteht, soll eine Onshore-Fertigung dieser Komponenten in China angestrebt werden; insbesondere aber sollen chinesische Firmen die Fähigkeit entwickeln, diese Produkte selbst herzustellen. Dieser aufzubauende „innere Kreislauf“ entlang der gesamten Wertschöpfungskette soll außerdem nicht zuletzt den Binnenkonsum in China ankurbeln. Dieser liegt bei etwa 37 Prozent Anteil des BIP und im Vergleich zu entwickelten Volkswirtschaften, die 50 bis 60 Prozent erzielen, noch weit niedriger. Die Hoffnung ist, dass ein starker erster einheimischer Kreislauf auch neue Marktanteile für chinesische Firmen im globalen zweiten Kreislauf erschließt.

Chinas Neue Seidenstraßen-Initiative

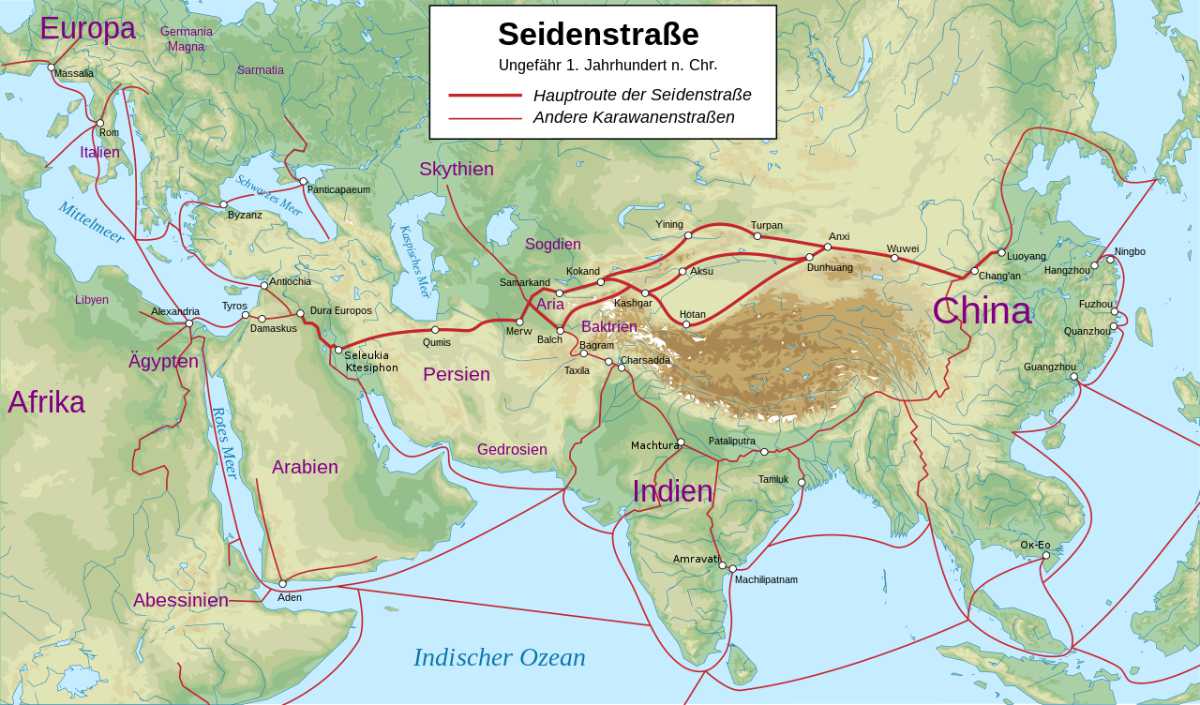

Historie, Verlauf und Bedeutung

China reagiert nicht nur auf das ökonomische Umfeld, sondern transformiert im letzten Jahrzehnt selbst sehr aktiv seine Außenwirtschaftsbeziehungen. Das sicher auch medial prominenteste Beispiel, um Chinas wirtschaftliche Kapazitäten ins Ausland zu tragen, ist die Neue-Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road Initiative, BRI). Bereits in der späten Antike und im Mittelalter zur Zeit des Mongolenreiches im 12. Jahrhundert verband eine Handelsroute Europa, Vorder-, Zentral- und Ostasien, über die Seide, Edelmetalle oder Wolle gehandelt wurden.

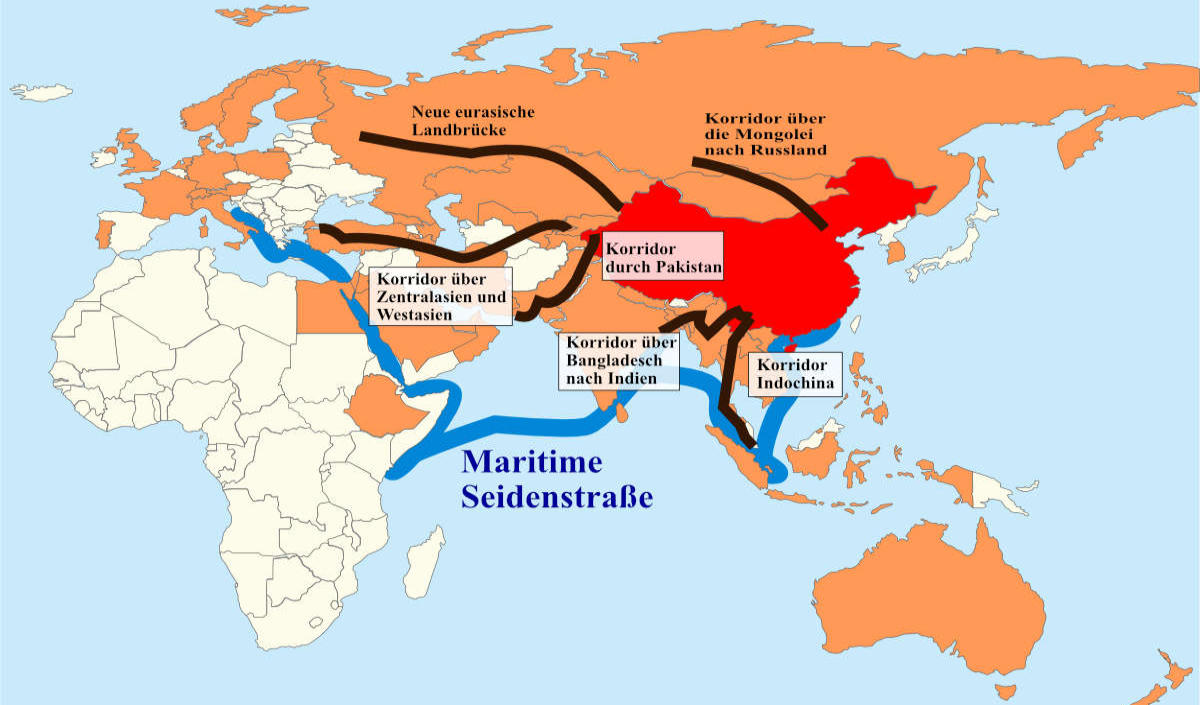

Die chinesische Führung greift auf dieses historische Bild zurück und verspricht mit der BRI, Transportrouten über Land und See zu verkürzen, Infrastruktur bereitzustellen und wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven zwischen Asien, Afrika und Europa zu fördern. Die Neue Seidenstraße ist geographisch lediglich angelehnt an ihr historisches Vorbild und ihr Verlauf entwickelt sich mit den Projektpartnern kontinuierlich weiter. Die unterschiedlichen Korridore reichen von Westchina über Zentralasien nach Europa, von Nordchina in die Mongolei und Russland, von Südchina nach Südostasien und über Wasser nach Indien, Afrika und Europa. Entlang der Seidenstraße leben heute etwa 65 Prozent der Weltbevölkerung mit 40 Prozent des globalen BIP. Auch Italien ist als G7-Land beteiligt. Eine neuere Entwicklung ist, dass neben dem Fokus auf Infrastruktur auch Bereiche wie Digitales oder Gesundheit unter dem Label der Seidenstraße firmieren.

Institutionelle Umsetzung

Zum Vorantreiben des Projekts initiierte Peking mit der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) eine eigene regionale Entwicklungsbank, an der sich auch einige westliche Staaten zum Zeitpunkt der Gründung 2015 beteiligten. Die Transit- und Zielländer der Seidenstraßen-Politik sind höchst heterogen: von wirtschaftsstarken bis zu den ärmsten Ländern der Welt, von stabilen Demokratien bis hin zu Staaten mit zahlreichen politischen und ethnischen Konflikten sowie für Korruption anfällige Systeme. Es haben bisher schon fast 150 Länder Memoranda mit China über die BRI geschlossen.

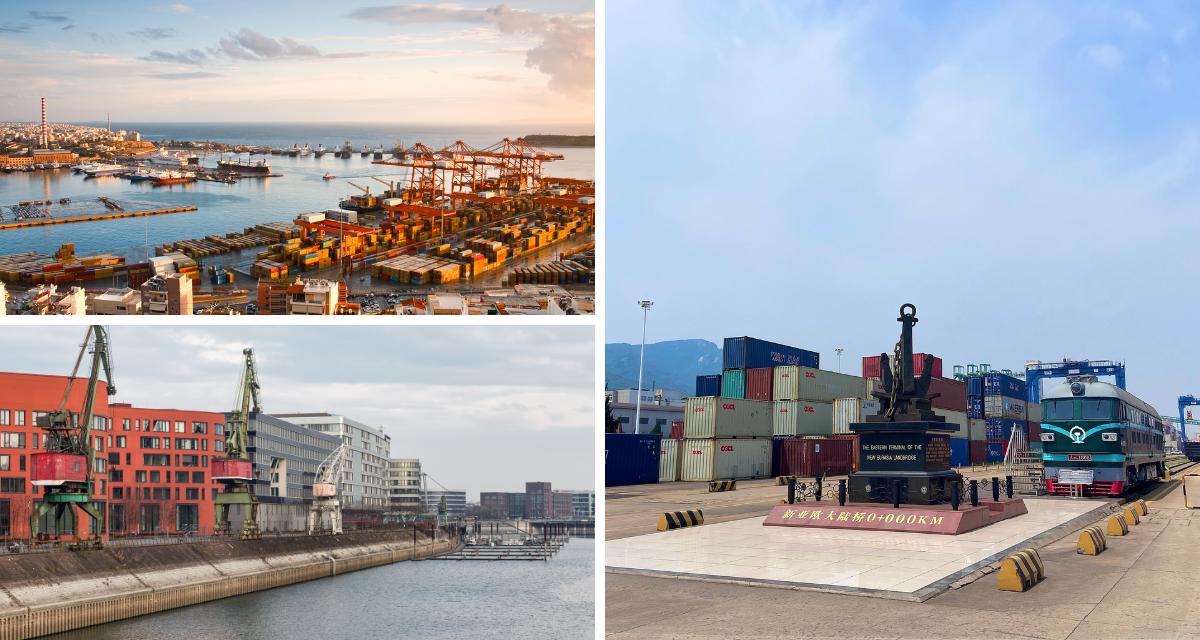

Bewertungen der Projekte

Die Stimmen zum Seidenstraßen-Projekt sind heterogen. Öffentlich inszeniert Peking die BRI demonstrativ nicht als Projektion chinesischer Macht, sondern betont Win-Win-Kooperationen, die allen Seiten nützen sollen. Andere Forscher und Politiker vornehmlich in westlichen Staaten und entwickelten Volkswirtschaften sehen die Seidenstraße hingegen als Beispiel von „Geo-Ökonomie“. Albert O. Hirschman hat schon vor Jahrzehnten geschrieben, dass in einer asymmetrischen ökonomischen Beziehung die Regionen und Firmen des schwächeren Partners bei ihren jeweiligen Regierungen (also hier: BRI-Partnerländer) dafür einstehen würden, dass die Zusammenarbeit mit dem ökonomisch stärkeren Staat (also: China) nicht gefährdet und stattdessen ausgebaut wird. Dies würde China also politischen Einfluss verschaffen. In Reaktion auf China gründeten westliche Staaten eigene Entwicklungsprogramme wie Free and Open Indo-Pacific (USA) oder Global Gateway (Europäische Union). Die Stoßrichtung ist klar: Schafft man keine engeren Verbindungen in Reaktion auf Chinas Seidenstraße, befürchtet der Westen selbst schwindenden Einfluss.

Gerade Zentralasien war vor der Seidenstraßen-Initiative kein Schwerpunkt globaler Investitionsströme. Auch andere Regionen entlang der Land- und Seerouten brauchen Entwicklung, welche bisherige Programme nicht ausreichend bieten konnten. Hier ergeben sich nun also neue Perspektiven. Regierungen einiger südostasiatischer und osteuropäischer Länder sowie Russland äußerten sich über laufende und abgeschlossene Projekte positiv.

Es gibt jedoch auch immer wieder Berichte über unwirtschaftliche Projekte, Kreditausfälle und enorme Konzessionen für Nehmerländer der „Neuen Seidenstraße“. Im Falle Sri Lankas musste die dortige Regierung den Hafen Hambantota an China für 99 Jahre verpachten, weil Kreditschulden nicht bedient werden konnten. In der Regel sind die Vertragsbedingungen der BRI-Projekte außerdem nicht transparent offengelegt. Die nicht seltene Zuschreibung Chinas als neokolonialer Staat mit einer bewusst ausbeuterisch angelegten „Schuldendiplomatie“ in den Kooperationsverträgen wurde jedoch in der Forschung zuletzt mehrfach bestritten.

Insgesamt ist eine gemischte Bilanz vieler der BRI-Projekte zu ziehen. Sie ist eine viel stärker fragmentierte und nicht immer gut umgesetzte Politik als häufig angenommen. Sie bietet Entwicklungschancen und -risiken, erhöht insgesamt mit Sicherheit den Einfluss Chinas in der Welt, man sollte sie aber eher zurückhaltend beurteilen in Hinblick auf Zuschreibungen wie einer bald schon verwirklichten chinesischen Dominanz in der Welt.

China und der Globale Süden

Jenseits der BRI ist jedoch empirisch klar feststellbar, dass Chinas Einfluss speziell im Globalen Süden wächst: In Asien, Afrika und Lateinamerika ist das Land nicht nur bedeutender Wirtschaftspartner, sondern China hat auch seine diplomatischen Initiativen und die Mittel für Entwicklungshilfe massiv ausgeweitet. Viele Staaten in diesen Weltregionen haben eine komplizierte historische Beziehung mit dem Westen als einstige Kolonialmacht. Diese Länder lassen sich ungerne für die ein oder andere Seite vereinnahmen und nutzen zum Beispiel in Südostasien wirtschaftliche Entwicklungspotenziale durch China, während sie aber in sicherheitspolitischen Fragen eng an die USA gebunden bleiben.

China preist in seinen Beziehungen mit Schwellen- und Entwicklungsländern den eigenen Entwicklungspfad als Vorbild, verspricht Entwicklung und Infrastruktur. In politischen Dialogen „+1“ – wobei +1 immer China ist – werden Ziele mit regionalen Akteuren wie der Afrikanische Union oder osteuropäischen Staaten definiert und vorangetrieben. Gleichzeitig sichert sich China im Gegenzug zu Geldern beispielsweise exklusive Rohstoffabkommen. In der Entwicklungshilfe wird häufig kontrovers diskutiert, ob und wie China nicht nur Brücken und Zugverbindungen in Afrika baut, sondern wie nachhaltig es dabei auch Knowhow und Fähigkeiten transferiert.

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft von westlicher wie auch chinesischer Seite sehr viel stärker um die Gunst der Staaten des Globalen Südens geworben wird – wobei der geopolitische Kontext und die steigenden Rivalitäten ein treibender Faktor sind.

Deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen unter Druck

Umfang und Bedeutung des deutsch-chinesischen Handels

Das dargestellte komplizierte wirtschaftliche Umfeld schlägt sich auch in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen deutlich nieder. Die ökonomische Bedeutung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen ist mittlerweile so stark, dass zukünftige Entwicklungen sich enorm auf Deutschland auswirken werden. 298,6 Milliarden Euro wurden 2022 zwischen Deutschland und der Volksrepublik China gehandelt und China liegt auf Platz 1 der Importe in die Bundesrepublik (191,7 Milliarden Euro). Damit war die Volksrepublik das siebte Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Auch für China ist Deutschland in Europa die mit Abstand wichtigste Volkswirtschaft.

Kontroverse China-Debatten zwischen Unternehmen und Politik

In politischen Debatten in Deutschland wird China häufig gleichzeitig als Wirtschafts- und Kooperationspartner, aber auch zunehmend als Werte- und Systemkonkurrent beschrieben. Eine in solchen Berichten zu lesende Meinung ist, dass Kooperation in manchen Bereichen globaler Bedeutung wie dem Klimawandel unabdingbar bleibe, es jedoch zu viele Abhängigkeiten von China gebe, die es schnell abzubauen gelte. Besonders seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Gasmangellage 2022 werden systemische Risiken in ähnlichem Maße für China konstatiert. Gerade bei Rohstoffen wie den Seltenen Erden und Vorprodukten für die Industrie besteht diese Abhängigkeit in der Tat. Auch das wirtschaftliche Wohl einiger Konzerne hängt mittlerweile sehr stark am Chinageschäft. So verkauft der Automobilkonzern VW jedes dritte Auto heute in China. In Baden-Württemberg hingen im Jahr 2022 neun Prozent der Exporte und eine nicht unerhebliche Zahl von Arbeitsplätzen indirekt an China.

Viele Konzerne äußern immer wieder ihre Erwartung, dass die politischen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China erhalten und ausgebaut werden. Eine Umfrage unter 106 deutschen und regionalen Unternehmen des China Netzwerk Baden-Württemberg aus dem Jahr 2022 ergab, dass China als Beschaffungs- und Absatzmarkt in ihrer Strategie sehr wichtig bleibt. 82 Prozent der befragten Unternehmen erwarten demnach eine gleichbleibende oder stärkere Bedeutung des Chinageschäfts. Die Hälfte der deutschen Unternehmen will noch intensiver mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten. Die jüngsten bereits skizzierten Entwicklungen schlagen sich jedoch auch insofern nieder, sodass vermehrt über Diversifizierung der Lieferketten nachgedacht bzw. sie bereits umgesetzt wird.

Mitunter gehen die Meinungen über den zukünftigen Umgang mit China zwischen Politik und Wirtschaft jedoch stark auseinander: Große Unternehmensverbände und prominente Forscher wie Eberhard Sandschneider warnen vor einer „Hysterie“ der deutschen Chinapolitik. Die Kritik an China, häufig medial lautstark geäußert, kritisiert zum Beispiel innerchinesische Entwicklungen der digitalen Überwachung, Menschenrechtsverletzungen in Tibet und Xinjiang, die gewaltsame Unterdrückung der Bewegung für demokratische Wahlen in Hongkong und die zunehmenden Spannungen mit Taiwan.

Zukunft des Handels mit Autokratien

Vieles in China scheint mit dem westlichen Lebensmodell und rechtsstaatlichen Prinzipien der Beziehung von Staat und Bürger schwer vereinbar. Ein grundlegender Konflikt muss deshalb beantwortet werden: Kann Handel und Zusammenarbeit zukünftig wirklich nur noch mit „Wertepartnern“ geschehen, welche die (im Westen) gesteckten Anforderungen erfüllen? Unternehmen beantworten diese Frage nach wie vor weitgehend mit einem klaren „nein“. In der deutschen Bundesregierung scheint man sich ob des Umgangs mit Chinas nicht immer so einig zu sein. Die lange angekündigte Chinastrategie unter Federführung des Auswärtigen Amtes war mehrfach verschoben und schließlich im Juli 2023 veröffentlicht worden. Sie betont neben dem Aspekt der „Kooperation“ auch die Bereiche „Wettbewerb“ und die systemische „Rivalität“. Ihre Umsetzung muss sich erst noch in der Praxis zeigen. Auf der Ebene der Regierungschefs wählten Bundeskanzler Scholz wie auch seine Vorgängerin Merkel bisher vorzugsweise einen Kurs des Dialogs und boten China stets Zusammenarbeit an. Die beiden Regierungschefs sahen und sehen auch Spielräume für die oben genannten schwierigen Themen, wenn man China insgesamt kooperativ begegne. Sie mahnen einen Dialog auf Augenhöhe an und fordern, dass die chinesische Regierung ihre Rhetorik der versprochenen Marktöffnung für ausländische Unternehmen Taten folgen lässt. Diese eher realpolitisch veranlagten Politiker sehen keine Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen in China, sollte man sich verbal ideologisch und zu scharf gegen das Land äußern.

Bei den jüngsten politischen Äußerungen um die Minderheitsbeteiligung Chinas an einem Hamburger Hafenterminal waren diese beiden Konfliktlager exemplarisch deutlich zu sehen, wobei der Einstieg nach einem langen Prozess schließlich genehmigt wurde. Doch wie sich ähnliche Fälle in Zukunft gestalten, bleibt ungewiss. Die USA und China sind weiterhin auf Konfrontationskurs und werden Europa und Deutschland zu einer Haltung zwingen. Der Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich weiter zu. Sollte beispielweise eine militärische Eskalation folgen, könnte eine ähnliche wirtschaftliche Entflechtung und Sanktionen wie aktuell mit Russland die politische Folge sein. Nach Jahrzehnten der Integration Chinas in die Weltwirtschaft könne man mögliche Folgen eines Boykotts oder Lieferstopps für Deutschland „nicht berechnen“, sie würden aber „exorbitant“ ausfallen, sagt Peer-Michael Dick vom Arbeitgeberverband Unternehmen Baden-Württemberg. Auch ohne ein solches Szenario müssen sich deutsche Unternehmen kritische Fragen stellen lassen, wie sie es mit den Menschenrechten in China (aber auch anderswo, siehe Lieferkettengesetz) halten. Dieser Druck wird eher zu- als abnehmen.

Fazit: Chinas ökonomisches Gewicht und geopolitische Rivalitäten werden die kommenden Jahrzehnte prägen

Xi Jinping selbst spricht von der Mitte des 21. Jahrhunderts, genauer 2049 zum hundertjährigen Bestehen der Volksrepublik, als Zieldatum für den Weg Chinas zur voll entwickelten und starken Industrienation. Wie fähig China selbst ist, diesen ambitionierten Weg zu gehen, ist noch nicht ausgemacht. Die politische Führung hat die Problemlagen und den Handlungsbedarf erkannt und geht hierfür mit großangelegten Programmen voran. Viele der Maßnahmen von „Made in China 2025“ und andere industriepolitische Folgeprogramme sind jedoch erst in Ansätzen zu beurteilen.

Chinas wirtschaftliche Entwicklung soll zwar unabhängiger vom Ausland werden, ist derweil gegenwärtig aber unzweifelhaft nach wie vor stark abhängig von der Integration in die globalisierte Weltwirtschaft. Dies gilt genauso für Handelspartner des Landes, welche maßgeblich mit China in ihren Wertschöpfungsketten verflochten sind. Chinas Einfluss im Globalen Süden, auch über Entwicklungsprojekte der Neuen Seidenstraße, wird wahrscheinlich weiter zunehmen, ohne dass das Land eine Rolle globaler Dominanz einnehmen wird. Geopolitische Rivalitäten und mögliche wirtschaftliche Folgen sind hingegen der größte Unsicherheitsfaktor. Die Beziehungen zwischen den Großmächten und die wirtschaftlichen Interessen aller Seiten beherrschbar zu halten ist in vielfacher Hinsicht unbedingt geboten. Doch eine Verschärfung der multiplen Konfliktlagen ist derzeit alles andere als auszuschließen – mit enormen möglichen Konsequenzen für alle Seiten. Die „richtige“ Wirtschaftspolitik gegenüber China zu finden ist heute für Deutschland komplizierter denn je und wird auch in Zukunft nicht einfacher werden.

Links und Literatur

Quellen & weitere Infos

Links:

Bundeszentrale für politische Bildung: Das chinesische Wirtschaftsmodell im Wandel

Deutscher Bundestag: Dokumentation zur Neuen Seidenstraße

Deutscher Bundestag: Investitionen aus China in deutsche Unternehmen

MERICS China Monitor: COURSE CORRECTION China’s shifting approach to economic globalization

Weitere Literatur:

- Chow, Gregory C. (2015): China's economic transformation. John Wiley & Sons.

- Naughton, Barry J. (2018): The Chinese economy: Adaptation and growth. MIT Press.

- Schubert, Gunter/Zhivkov, Sascha (2022): Steering China's Economic Reform and Cross-Strait Integration Under "Top-Level Design": The Fujian Pilot Free Trade Zone. In: China Review 22(4): 163-195.

- Wu, Jinglian (2015): Understanding and interpreting Chinese economic reform. Thomson/South-Western.

Artikel aus dem LpB-Shop

Autor des Haupttextes: Sascha Zhivkov. | Letzte Aktualisierung: Februar 2024