Dossier

Xinjiang: Das Leid der Uiguren

Die Uiguren sind eine zu den Turkvölkern gehörende Volksgruppe, die überwiegend in der Provinz Xinjiang beheimatet ist. Als ethnische Minderheit unterscheiden sich die Uiguren in mehrfacher Hinsicht von der chinesischen Mehrheitsgesellschaft. Die Uiguren sind überwiegend muslimischen Glaubens und haben eine eigene Sprache, eine eigene Schrift und eine eigene Kultur. Etwa 10 Millionen der 22 Millionen Einwohner der Provinz Xinjiang sind Uiguren. In den vergangenen Jahren wurden die Uiguren zum Opfer systematischer, staatlich organisierter Menschenrechtsverletzungen. Dazu zählen ein umfassendes Überwachungssystem, Eingriffe in die persönliche Lebensführung sowie willkürliche Verhaftungen, Zwangsarbeit und die Unterbringung in Umerziehungslagern.

Warum werden die Uiguren vom chinesischen Staat unterdrückt? Zu welchen Menschenrechtsverletzungen kommt es? Das Dossier beleuchtet die Hintergründe und vermittelt einen Überblick über die aktuelle Situation in Xinjiang.

Die Geschichte der Autonomen Region Xinjiang

Eingliederung in die Volksrepublik China

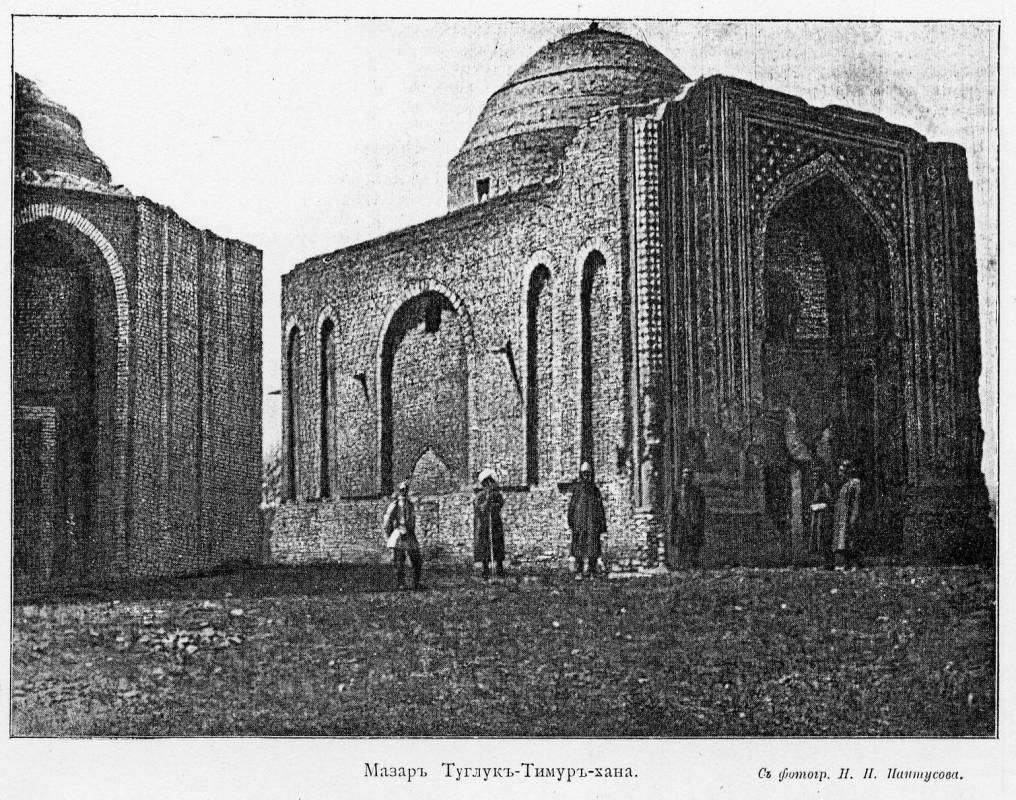

Obwohl der chinesische Einfluss in Xinjiang viel weiter zurückreicht, wurde die Region erst 1949 in das chinesische Staatsgebiet eingegliedert. Xinjiang verfügt über große Rohstoffvorkommen und ist als Grenzregion zu Zentralasien von geostrategischer Bedeutung. Mit der offiziellen Gründung der Autonomen Region Xinjiang im Jahr 1955 beendete die chinesische Führung die Hoffnungen der Uiguren auf einen eigenen Staat.

Wir sagen, China ist ein Land mit riesigem Territorium, reichen Ressourcen und großen Bevölkerungen; aber tatsächlich ist es die Han-Bevölkerung, die groß ist, und es sind die Minderheitennationalitäten, deren Territorium riesig und deren Ressourcen reich sind.

Mao Zedong, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und Präsident der Volksrepublik China

Forcierte Assimilation

Die Regierung in Peking ließ an ihrem Kontroll- und Gestaltungsanspruch in Xinjiang keinen Zweifel und trieb wirtschaftliche Reformen und Maßnahmen zur kulturellen Assimilation voran, wie etwa die Abschaffung des islamischen Rechtssystems. Ab den 1950er Jahren begann der chinesische Staat mit der gezielten Ansiedlung von Han-Chinesen. Hatte der Anteil der Han-chinesischen Bevölkerung in Xinjiang Anfang der 1950er Jahre gerade einmal 6,5 Prozent betragen, so liegt er heute bei rund 40 Prozent – ungefähr gleichauf mit dem Bevölkerungsanteil der Uiguren. Auch die Folgen maoistischer Kampagnen wie des „Großen Sprung nach vorn“ oder der Kulturrevolution bekamen die Uiguren mit besonderer Härte zu spüren. Die Kulturrevolution richtete sich explizit gegen fremde, von den vorgegebenen Normen abweichende Kulturelemente. Die Religionsausübung der Uiguren wurde durch die Schließung von Moscheen und das Verbot religiöser Texte stark eingeschränkt.

Die Hoffnungen der Uiguren auf Autonomie erfüllen sich nicht

Mit der von Deng Xiaoping eingeleiteten Reform- und Öffnungsperiode entspannte sich das Verhältnis zwischen der chinesischen Zentralregierung und den Uiguren in den 1980er Jahren. Großen Anteil daran hatte der liberale Kurs des damaligen Generalsekretärs der Kommunistischen Partei, Hu Yaobang. Dieser stellte den Uiguren weitgehende Autonomie und politische Beteiligung in Aussicht. Auch in kultureller Hinsicht standen die Zeichen auf Liberalisierung: Moscheen wurden wieder eröffnet und die uigurische Sprache und Kultur sollten Eingang in lokale staatliche Institutionen finden. Zur Realisierung der angedachten Schritte in Richtung größerer Autonomie kam es allerdings nicht. Mit der Absetzung Hu Yaobangs 1987 durch konservative Kräfte innerhalb der Kommunistischen Partei zerschlugen sich die Hoffnungen der Uiguren, Schritte in Richtung Unabhängigkeit zu gehen.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion führte zu einer weiteren Verhärtung der Fronten. Die chinesische Führung vermutete irrtümlicherweise nationale und ethnische Unabhängigkeitsbestrebungen als bedeutsamen Faktor für das Ende des Sowjetimperiums und zog daraus den Schluss, Autonomiebestrebungen mit größter Entschlossenheit zu begegnen. Parallel vollzog sich auf Seiten der uigurischen Unabhängigkeitsbewegung eine zunehmende Radikalisierung, die zur Bildung militanter Gruppierungen führte. Die Gründe für die Unzufriedenheit vieler Uiguren lagen in der noch immer mit Nachdruck betriebenen Ansiedlung von Han-Chinesen, sowie in Beschränkungen der uigurischen Kultur und der wirtschaftlichen Benachteiligung gegenüber der chinesischen Mehrheitsgesellschaft. Vom Aufschwung in der Region hatten in erster Linie Han-Chinesen profitiert. Die Uiguren fühlten sich diskriminiert und ausgegrenzt.

Die 1990er Jahre: Anschläge, Gewalt und Repression

In den 1990er Jahren wurde Xinjiang von einer Welle der Gewalt überzogen. Im April 1990 kam es im Verwaltungsbezirk Baren zu Massendemonstrationen gegen die repressive Politik der Zentralregierung. Angeführt von radikal-islamischen Uiguren erwuchsen die Demonstrationen binnen weniger Tage zu einer gewaltsamen Revolte. Das erklärte Ziel der aufgestachelten Massen war die Vertreibung von Han-Chinesen aus Xinjiang. Bei der Niederschlagung des Aufstands durch chinesische Sicherheitskräfte kamen nach offiziellen Angaben 23 Menschen ums Leben. Ausländische Medien sprachen von 50 bis 60 Toten.

Nach weiteren uigurischen Demonstrationen rief Chinas Führung 1996 die „Kampagne des harten Schlags“ aus. In der Folge kam es zu Massenverhaftungen uigurischer Separatisten. Eine Entspannung in der Region bewirkten die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zunächst jedoch nicht. Die Proteste der Uiguren hielten an und fanden ihren vorläufigen Höhepunkt in den Unruhen von Gulja/Yining im Februar 1997. Uigurische Demonstranten forderten lautstark die Unabhängigkeit Xinjiangs, griffen Polizisten und Einwohner an und setzten Autos und Geschäfte in Brand. Auslöser der Proteste war u. a. die Verhaftung einer Gruppe uigurischer Männer, die an einem Meshrep teilgenommen hatten – einer traditionellen uigurischen Versammlung, deren Programm für gewöhnlich aus Poesie, Tanz und Musik sowie gedanklichem Austausch besteht.

Im Rahmen der Kampagne des harten Schlags gerieten wiederholt Teilnehmer von Meshreps ins Visier der Sicherheitsbehörden. Die vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Proteste in Yining wurden schließlich von der Polizei niedergeschlagen. Die Angaben der Opferzahlen variieren zwischen 10 und 100 Toten. Hunderte Menschen wurden verletzt.

Nur knapp einen Monat später verübten uigurische Separatisten einen Bombenanschlag auf drei öffentliche Busse in Xinjiangs Provinzhauptstadt Ürümqi. Neun Zivilisten kamen ums Leben. Die chinesische Führung reagierte erneut mit großer Härte. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden zwischen 1997 und 1999 210 Todesurteile gegen uigurische Aktivisten verhängt.

Ende der 2000er Jahre entflammt der Konflikt erneut

Zwischen 2000 und 2007 war die Lage in Xinjiang vergleichsweise ruhig. Dann wurde der Konflikt durch eine Reihe von Anschlägen, Krawallen und staatlicher Gegengewalt neu entfacht. 2008 verübten uigurische Terroristen unmittelbar vor den Olympischen Spielen (Beijing 2008) einen Bombenangriff auf eine Polizeistation in der Stadt Kashgar. 16 Polizisten wurden getötet.

2009 kamen in der südchinesischen Provinz Guangdong bei einer Auseinandersetzung mit Han-Chinesen mindestens zwei uigurische Wanderarbeiter ums Leben. In Ürümqi versammelten sich daraufhin hunderte Menschen und forderten die Aufklärung des Vorfalls. Als chinesische Sicherheitskräfte versuchten, die Demonstration aufzulösen, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Aufgebrachte uigurische Demonstranten blockierten Straßen, zerstörten Fahrzeuge und machten ziellos Jagd auf Han-Chinesen. Von Rachegefühlen getrieben, griffen Han-chinesische Gegendemonstranten ihrerseits wenig später Uiguren an. Im Bestreben, wieder Kontrolle über die Situation zu erlangen, setzte die Polizei Wasserwerfer, Schlagstöcke, Tränengas und sogar scharfe Munition ein. Nach offiziellen chinesischen Angaben kamen bei den Unruhen 197 Menschen ums Leben. Etwa 1.600 Menschen wurden verletzt.

Auch in den Folgejahren kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen und Terrorattacken. Im April 2013 starben laut chinesischen Staatsmedien mindestens 15 Polizisten und Gemeindearbeiter, als bei einer routinemäßigen Hausdurchsuchung ein Feuer ausbrach. Zwei Monate später wurden in Lukqun bei Auseinandersetzungen zwischen Uiguren und chinesischen Sicherheitskräften 35 Menschen getötet. 2014 stachen uigurische Extremisten am Bahnhof von Kunming wahllos auf Reisende ein und töteten 30 Menschen. Im selben Jahr raste ein uigurischer Terrorist mit einem Pkw in Peking in eine Menschenmenge. Fünf Menschen starben.

Xinjiang heute: Menschenrechtsverletzungen unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung

Es erscheint nachvollziehbar, dass der chinesische Staat auf die Terrorattacken uigurischer Extremisten mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen reagiert. Allerdings beließ es Chinas politische Führung nicht bei gezielten Antiterrormaßnahmen oder der Überwachung uigurischer Separatisten. Unter Staatspräsident Xi Jinping wurde Xinjiang ab 2014 in einen totalitären Polizeistaat transformiert.

Mithilfe von Überwachungskameras, Gesichtserkennungssoftware, Observationen, Sicherheitscheckpoints und der Überwachung von Mobiltelefonen findet eine Totalüberwachung der uigurischen Bevölkerung statt. Sämtliche Details des täglichen Lebens werden annähernd lückenlos erfasst. Bereits ein erhöhter Stromverbrauch oder die Nutzung des Hintereingangs der eigenen Wohnung wird von den Sicherheitsbehörden mitunter als verdächtiges Verhalten gewertet.

Flankiert werden die Überwachungsmaßnahmen durch neue gesetzliche Bestimmungen, welche die freie Religionsausübung der mehrheitlich muslimischen Uiguren beschränken. Lange Vollbärte, Kopftücher oder religiöse Hochzeitszeremonien sind ebenso verboten wie die traditionelle muslimische Namensgebung für Neugeborene. Satellitenbilder belegen die Zerstörung von Moscheen und anderen religiösen Einrichtungen. In der Absicht, eine weitgehende Assimilation der uigurischen Bevölkerung zu erreichen, wird die religiöse und kulturelle Identität der Uiguren von den chinesischen Sicherheitsbehörden gezielt bekämpft und beseitigt.

Umerziehungslager, Folter und Zwangsarbeit

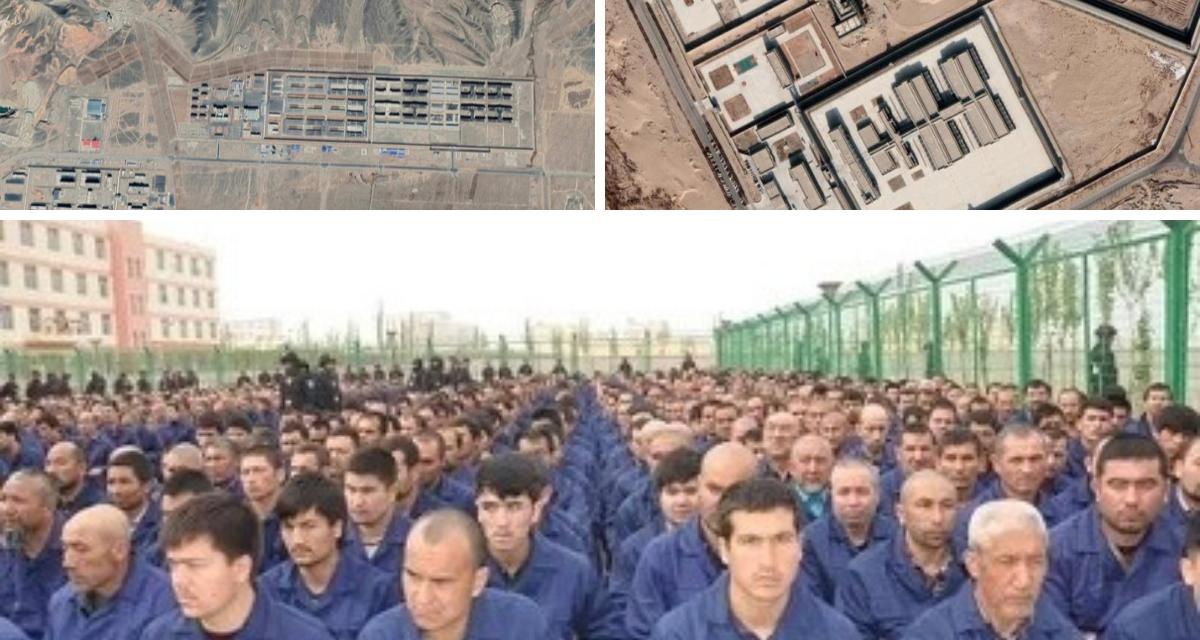

Zunächst waren es Gerüchte, später kamen Augenzeugenberichte und Satellitenaufnahmen hinzu, die auf ein System staatlich betriebener Umerziehungslager in Xinjiang hindeuteten. Die Enthüllungen der China Cables im Jahr 2019 – geleakte Geheimdokumente aus chinesischen Regierungskreisen – brachten schließlich Gewissheit: China betreibt in Xinjiang ein umfangreiches Netz staatlicher Internierungs- und Umerziehungslager.

Aus den Dokumenten der China Cables geht hervor, dass Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Volksgruppen nach mehr oder weniger willkürlichen Kriterien in Lager verschleppt werden. Dort sollen die Inhaftierten ihrer Religion abschwören und im Sinne der Parteiideologie zu „guten Bürgern“ erzogen werden. Neben Umerziehungslagern gibt es auch Straflager und Gefängnisanlagen. In den vergangenen Jahren gab es zudem vermehrt Hinweise auf Zwangsarbeit.

Über das exakte Ausmaß des Lagersystems ist nach wie vor wenig bekannt. Klar ist, dass die willkürliche Internierung von Menschen in keinem Verhältnis zu dem von der chinesischen Regierung propagierten Ziel der Terrorismusbekämpfung steht. Von einer übergroßen Mehrheit der Uiguren geht keine Gefahr aus. Dennoch werden schätzungsweise bis zu einer Million Menschen in den Lagern gefangen gehalten. Über die Bedingungen in den Lagern kursieren verstörende Schilderungen. Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter, Misshandlungen, sexueller Gewalt und dem Verschwindenlassen von Personen.

Im Jahr 2022 veröffentlichte das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte einen Bericht, in dem von „erheblichen Menschenrechtsverletzungen“ in Xinjiang die Rede ist. Mehrere westliche Staaten wie die USA, Großbritannien und Frankreich stuften das Vorgehen des chinesischen Staates gegen die Uiguren als Völkermord ein.

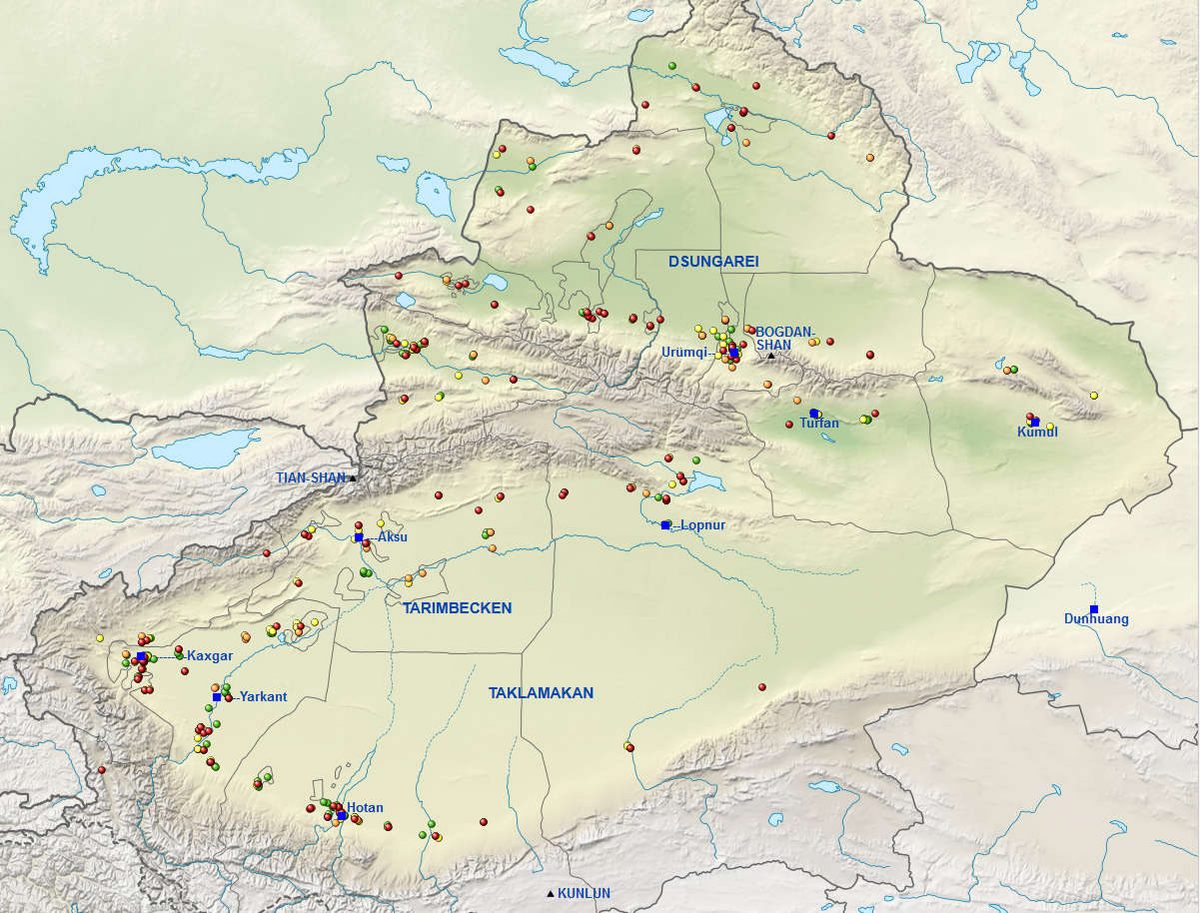

Die Verantwortung der deutschen Wirtschaft

Deutsche Unternehmen wie der Automobilhersteller Volkswagen (VW) und der Chemiekonzern BASF haben bzw. hatten in der Provinz Xinjiang Produktionsstätten. VW betreibt in Ürümqi ein Werk mit rund 400 Beschäftigen. BASF ist bzw. war in der Stadt Korla an einem Werk beteiligt. In unmittelbarer Nähe zu den Produktionsstätten gibt es nach Recherchen des Xinjiang Data Projects Internierungslager, in denen der chinesische Staat mutmaßlich Uiguren gefangenhält. Die Lageranlagen sind auf Satellitenaufnahmen gut erkennbar. Wiederholt sahen sich die beiden Unternehmen mit Vorwürfen konfrontiert, es komme im Umfeld der Werke zu Menschenrechtsverletzungen. Besonders schwer wog der Vorwurf, uigurische Lagerinsassen würden zur Zwangsarbeit eingesetzt. Beide Unternehmen ließen daraufhin die Arbeitsverhältnisse in ihren Werken überprüfen und konstatierten schließlich, keine Hinweise auf Zwangsarbeit oder Menschenrechtsverletzungen im Umfeld der Produktionsstätten festgestellt zu haben. Auch der chinesische Staat beschwichtigte: Bei den auf den Satellitenaufnahmen zu sehenden Lageranlagen handle es sich in Wirklichkeit um Ausbildungsstätten.

Doch an den Untersuchungen, die eigentlich Klarheit darüber schaffen sollten, ob es im Umfeld der Werke deutscher Unternehmen zu Menschenrechtsverletzungen kommt, gab es von Anfang an Zweifel. Eine objektive Aufklärung vor Ort gestaltet sich schwierig. Zum einen ist es für die Arbeiter der Betriebe praktisch unmöglich, von Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Zu groß wäre die Gefahr, ins Visier der Geheimpolizei zu geraten. Zum anderen betreiben VW und BASF ihre Werke als Joint-Venture in Kooperation mit chinesischen Partnerunternehmen, die wenig Interesse an einer transparenten Aufklärung haben. Dem BASF-Partner Markor wird beispielsweise vorgeworfen, sich aktiv an der Überwachung von Uiguren in der Region zu beteiligen.

Die in Xinjiang tätigen deutschen Unternehmen stehen vor einem Dilemma: Der Logik der Profitmaximierung folgend, sind sie auf günstige Ressourcen und billige Arbeitskräfte angewiesen. Zudem wird der chinesische Markt immer wichtiger. VW verkauft mittlerweile rund 40 Prozent seiner Fahrzeuge in China. Gute Beziehungen zum Regime in Peking sind wichtig, um auch in Zukunft vom wachsenden Markt in China profitieren zu können. Doch der Vorwurf, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein, wiegt schwer. Nach zunehmendem öffentlichem Druck gab BASF im Februar 2024 bekannt, ihre Beteiligungen an den Joint-Ventures in Xinjiang verkaufen zu wollen. Bei VW steht eine Entscheidung hingegen noch aus. Man werde die künftige Ausrichtung prüfen, so der Wolfsburger Konzern.

Links und Literatur

Quellen & weitere Infos

Links:

Amnesty International: Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang

Arte: Das Drama der Uiguren[Video]

Bundeszentrale für politische Bildung: Chinas Umgang mit den Uiguren

Bundeszentrale für politische Bildung: Der Konflikt um die Region Xinjiang

Deutschlandfunk: Die Lage der Uiguren

Human Rights Watch: Automobilkonzerne in Zwangsarbeit von Uiguren verwickelt

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: April 2024