Dossier

Menschenrechte, Repression und Überwachung

Menschenrechte wie Meinungs-, Versammlungs-, Religions- oder Pressefreiheit werden in China durch den Parteistaat stark eingeschränkt. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping als Generalsekretär der Kommunistischen Partei ist eine weitere Verschärfung der Repressionen zu beobachten. Regierungskritiker, Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten sowie Angehörige religiöser Minderheiten werden verfolgt, zum Teil willkürlich verhaftet und mit hohen Strafen belegt. In keinem anderen Land der Welt werden zudem so viele Todesurteile vollstreckt wie in China.

Eine relativ neue Entwicklung ist der Einsatz von Technologie zur Überwachung der Bevölkerung. Dies geschieht durch Kameras mit Gesichtserkennungssoftware oder durch die systematische Kontrolle des Internets. Weniger neu ist hingegen der grundsätzliche Anspruch der Kommunistischen Partei, die Bevölkerung zu erziehen und zu kontrollieren. Bereits seit der Staatsgründung setzt die politische Führung Chinas auf verschiedene Instrumente und Maßnahmen, um eine möglichst lückenlose Kontrolle der Bevölkerung zu ermöglichen.

Das Dossier gibt einen Überblick über Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung, staatliche Repressionen und die systematische Überwachung der Bevölkerung.

Was sind Menschenrechte?

Menschenrechte sind individuelle Grundrechte, die jedem Menschen auf der Welt aufgrund seines Menschseins zustehen. Der Geltungsanspruch der Menschenrechte ist universell. Sie gelten für alle Menschen gleichermaßen – über nationale, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. Menschenrechte können daher auch als moralische und rechtliche Mindeststandards verstanden werden, die nirgendwo auf der Welt angetastet werden dürfen.

In politischen Erklärungen, Verfassungen und völkerrechtlichen Abkommen werden Menschenrechte als unveräußerlich bezeichnet. Sie können also nicht freiwillig aufgegeben oder abgetreten werden. Von besonderer Bedeutung ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. In ihr sind unter anderem elementare Lebensinteressen, Grundfreiheiten und politische Partizipationsmöglichkeiten festgeschrieben. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist jedoch völkerrechtlich nicht verbindlich. Daher wurden die Menschenrechte in den Folgejahren in verschiedenen Menschenrechtsabkommen verankert.

Auch China hat insgesamt 20 UN-Menschenrechtsabkommen unterzeichnet, z. B. den UN-Zivilpakt über bürgerliche und politische Rechte und den UN-Sozialpakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der Geltungsbereich einiger Abkommen ist im Falle Chinas allerdings stark eingeschränkt.

Welche Menschenrechte gibt es?

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, ist eines der bedeutsamsten modernen Menschenrechtsdokumente und eine Reaktion auf die schrecklichen Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs und die Barbarei des Nazi-Regimes.

Zwar ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht völkerrechtlich verbindlich, doch bauen viele der seit 1948 geschlossenen menschenrechtlichen Übereinkommen, Gesetze und Verträge auf ihr auf. In insgesamt 30 Artikeln formuliert sie bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Gibt es eigene chinesische Menschenrechte?

Seit den 1990er Jahren wird in China vermehrt über Menschenrechte gesprochen. 2004 wurde der Schutz der Menschenrechte in die chinesische Verfassung aufgenommen. Im selben Jahr wurde im Außenministerium der Posten eines Sonderbeauftragten für Menschenrechte eingerichtet. Seit 2009 verabschiedet der Nationale Volkskongress in regelmäßigen Abständen „Aktionspläne zur Umsetzung der Menschenrechte“.

Das Bekenntnis der chinesischen Staatsführung zu Menschenrechten steht jedoch nicht nur scheinbar im Widerspruch zur Realität im Land. In der Amtszeit von Xi Jinping als Parteichef und Staatspräsident hat sich die Menschenrechtslage keineswegs verbessert. Im Gegenteil: Die Zivilgesellschaft wurde beschränkt, zahlreiche Regierungskritiker verhaftet, die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt und die technologisch gestützte Massenüberwachung der Bevölkerung ausgebaut. Hinzu kommen die willkürliche Verhaftung von mindestens einer Million Uiguren und der Abbau von Freiheitsrechten in der ehemals weitgehend unabhängigen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Obwohl es stichhaltige Beweise für gravierende Menschenrechtsverletzungen gibt, verwahrt sich die chinesische Führung gegen Kritik an der Menschenrechtssituation. Den Vorwurf der Missachtung der Menschenrechte kontert das Regime mit dem Hinweis, dass die Menschenrechte nicht überall auf der Welt gleich seien. China habe einen anderen historischen und kulturellen Hintergrund als der Westen und das Recht auf eine eigenständige Entwicklung. Der „westliche“ Menschenrechtsansatz mit seinem Fokus auf individuelle Rechte passe nicht zur Lebenswirklichkeit der Menschen in China, so das von der politischen Führung gepflegte Narrativ. Statt auf individuelle Rechte setzt man in Peking auf einen kollektiven Ansatz: Gesellschaftlicher Fortschritt und wachsender Wohlstand sollen den Menschen in China ein besseres Leben ermöglichen.

China hält an einer menschenorientierten Version der Menschenrechte fest und erachtet Grundversorgung und Entwicklung als primäre und grundlegende Menschenrechte.

Generalsekretär und Staatspräsident Xi Jinping, 2018 im Rahmen seiner Rede zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Zwar ist nicht falsch, dass materielle Voraussetzungen und ein gewisses Wohlstandsniveau ein würdevolles Leben überhaupt erst ermöglichen, aber die Verwirklichung individueller Rechte und Freiheiten ist damit keineswegs automatisch verbunden. Nicht zutreffend ist auch die Behauptung des Regimes, individuelle Menschenrechte spiegelten lediglich westliche Perspektiven wider und seien mit den kulturellen Gegebenheiten in China nicht vereinbar. Auch wenn insbesondere westliche Staaten immer wieder auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen, handelt es sich bei diesen um einen Mindeststandard, der kulturell neutral ist und die Entfaltung spezifischer Kulturen nicht behindert.

Unterdrückung von Oppositionellen, Regierungskritikern und Bürgerrechtsaktivisten

Unfreiheit bereits seit der Staatsgründung

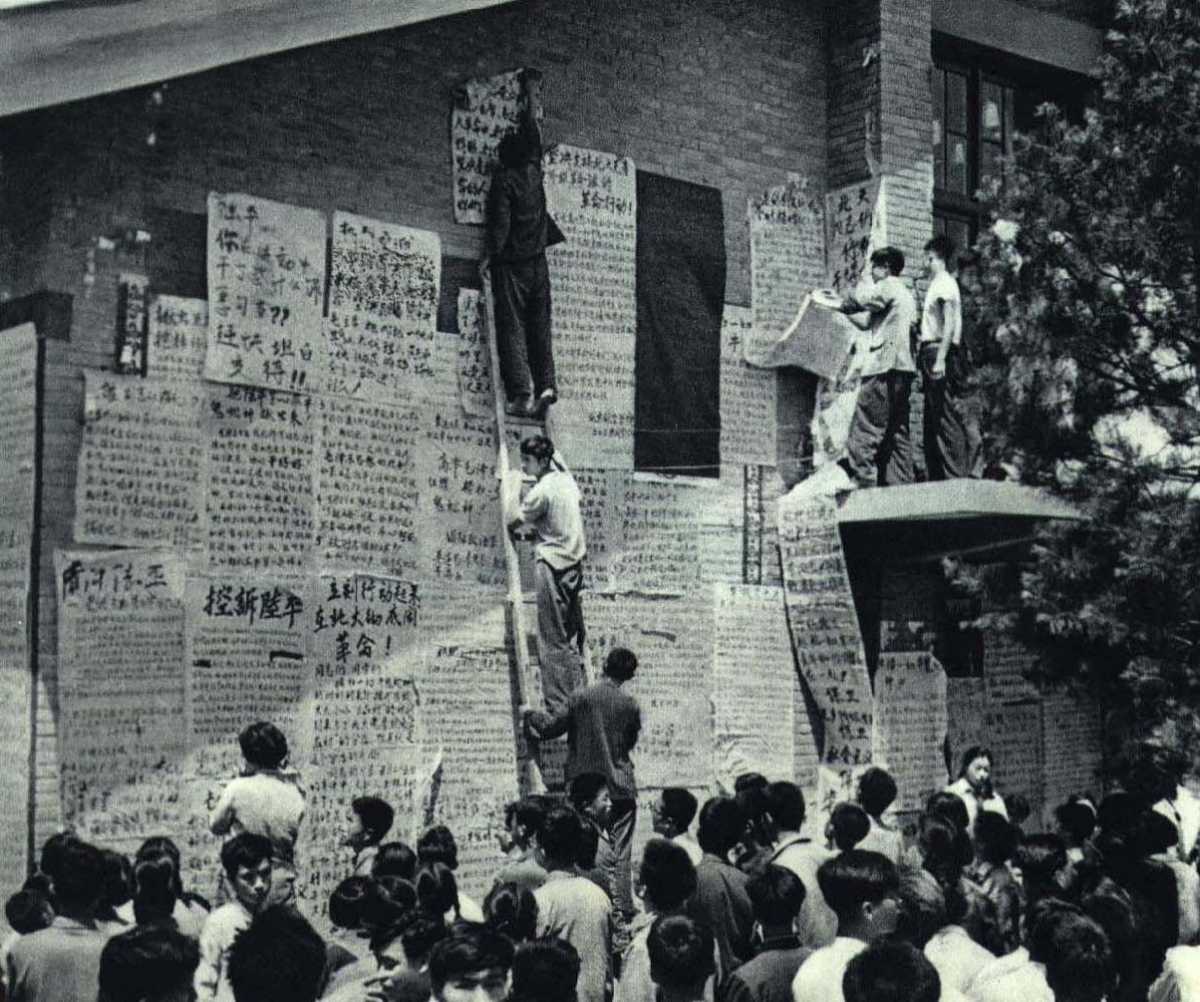

Im chinesischen Einparteiensystem wird seit der Staatsgründung 1949 jede Form von Opposition unterdrückt. Dennoch gab es in der Geschichte der Volksrepublik China auch Phasen der Liberalisierung, die von Aktivisten und Intellektuellen genutzt wurden, um Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas zu artikulieren und Freiheitsrechte einzufordern. Als die Kommunistische Partei die Bevölkerung im Rahmen der Hundert-Blumen-Kampagne 1956/57 dazu aufrief, Missstände offen zu benennen, nutzten viele Menschen diese Gelegenheit für eine Abrechnung mit der Herrschaftspraxis der Kommunistischen Partei. Auch wenn kaum jemand wagte, das System oder den Machtanspruch der Kommunistischen Partei grundsätzlich in Frage zu stellen, ging die geäußerte Kritik der chinesischen Staatsführung jedoch entschieden zu weit. Bereits im Jahr 1957 wurde die Kampagne für beendet erklärt und durch die Anti-Rechts-Kampagne abgelöst, in deren Verlauf zwischen einer und zwei Millionen Menschen verhaftet wurden.

Zu einer erneuten Phase der Liberalisierung, die in Anlehnung an den Prager Frühling als Pekinger Frühling bezeichnet wird, kam es zwischen 1978 und 1979. Der Bevölkerung wurden während dieser Zeit vergleichsweise große Freiräume für Kritik an der Regierung zugestanden. Gegenstand der Kritik war in erster Linie die gerade zu Ende gegangene Kulturrevolution. In Rahmen jener hatte Mao Zedong zum Kampf gegen „revisionistische Kräfte“ und politische Gegner aufgerufen. Millionen Menschen waren dabei verfolgt und ermordet worden.

Die Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989

Die Forderungen der Demokratiebewegung von 1989 nach Freiheit und Bürgerrechten wurden von Chinas Parteieliten alles andere als positiv aufgenommen. Die gewaltsame Niederschlagung der Proteste am 4. Juni 1989 setzte den Demonstrationen ein jähes Ende. Das harte Durchgreifen des Sicherheitsapparats forderte – je nach Schätzung – zwischen 500 und 1.500 Todesopfern. Zehntausende Aktivisten wurden landesweit verhaftet.

Die brutale Unterdrückung der Demokratieaktivisten markierte einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen Machthabern und Bevölkerung. Das Massaker an den Demonstranten machte vor allem politisch engagierten Menschen schmerzlich bewusst, dass von der Kommunistischen Partei kein Entgegenkommen zu erwarten war. Idealismus wich politischer Apathie. Chinas politische Führung machte sich die politische Schockstarre der Bevölkerung zunutze und forcierte in den 1990er Jahren die Entpolitisierung der Gesellschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes rückte in den Vordergrund und das Wachstumsparadigma wurde zum neuen Fixpunkt der chinesischen Politik. Teil der neuen Strategie war auch die gezielte Förderung der Konsumorientierung der Bevölkerung.

Ein Aufbegehren gegen das repressive System und die Herrschaft der Kommunistischen Partei war in den folgenden Jahren kaum mehr zu beobachten. Zwar kam es weiterhin zu kleineren Protesten, diese richteten sich jedoch selten grundsätzlich gegen die Herrschaft der Kommunistischen Partei, sondern hatten in erster Linie lokaler Missstände zum Gegenstand.

Das Internet bietet neue Möglichkeiten zur Vernetzung: Die Charta '08

Auch wenn das chinesische Regime stets bestrebt war, sämtliche Kommunikationswege möglichst lückenlos zu überwachen, bot das Internet anfänglich neue Möglichkeiten zur Vernetzung. Im Dezember 2008 veröffentlichten 300 Intellektuelle im Internet ein Bürgerrechtsmanifest mit dem Titel „Charta 08“ und riefen die Bevölkerung zur Unterzeichnung auf. Die im Manifest formulierten Ziele waren u. a. eine demokratische Verfassung sowie Menschen- und Freiheitsrechte.

Zu den Erstunterzeichnern der Charta '08 gehörten auch die bekannten Menschenrechtsaktivisten Ai Wei Wei und Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, der 2010 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, war aufgrund seiner kritischen Haltung wenige Stunden vor Veröffentlichung des Manifests verhaftet worden. Später wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt – ein Schicksal, das er mit weiteren Erstunterzeichnern teilt. Mindestens 70 Personen sollen unmittelbar nach Erscheinen des Manifests von der Polizei festgesetzt oder vorgeladen worden sein.

Vor dem Hintergrund des Bürgerrechtsmanifests kann es kaum als Zufall bezeichnet werden, dass die chinesischen Staatsausgaben zur „Aufrechterhaltung der Stabilität“ seit 2008 deutlich gestiegen sind. Als 2011 im Internet vage Andeutungen einer „Jasmin-Revolution“ kursierten, kam es in mehreren Städten zu prophylaktischen Verhaftungen politischer Aktivisten. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping als Generalsekretär der Kommunistischen Partei im Jahr 2012 hat die chinesische Führung den Druck auf Bürgerrechtsaktivisten abermals verstärkt.

Xu Zhiyong und die „Neue Bürgerbewegung“

Exemplarisch für den Umgang des Parteistaates mit kritischen Stimmen ist der Fall des Anwalts und Bürgerrechtsaktivisten Xu Zhiyong. Xu Zhiyong war ab 2012 maßgeblich am Aufbau des überregionalen Netzwerks „Neue Bürgerbewegung“ beteiligt. Ausgehend von Beobachtungen über den Umgang des chinesischen Staats mit Aktivisten, die sich für Menschenrechte und Demokratie starkgemacht hatten, verzichteten Xu Zhiyong und seine Mitstreiter bewusst auf Forderungen nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Stattdessen bedienten sich die Aktivisten eines Tricks und beriefen sich auf offizielle Parteidokumente und Äußerungen von Generalsekretär Xi Jinping, der selbst wiederholt die konsequente Durchsetzung der Verfassung gefordert hatte und dabei klargestellt hatte, niemand habe das „Recht, den Gesetzen zuwiderzuhandeln“.

Die Neue Bürgerbewegung nahm Parteichef Xi Jinping beim Wort und forderte die Realisierung der in der chinesischen Verfassung festgeschriebenen Rechte öffentlich ein. Obwohl die Aktivisten nichts Unrechtes getan hatten, reagierte der chinesische Staat mit großer Härte. Xu Zhiyong wurde verhaftet und wegen der „Störung der öffentlichen Ordnung“ zu vier Jahren Haft verurteilt. 2022 wurde er schließlich erneut zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er die chinesische Staatsführung kritisiert hatte.

So ist die Lage für Regimekritiker heute

Mit Blick auf die heutige Bedeutung oppositioneller Kräfte in China muss konstatiert werden, dass sich der inoffizielle chinesische Gesellschaftsvertrag seit 1989 als durchaus tragfähig erwiesen hat. Während die Regierung ihr Versprechen auf Wohlstandsgewinne einlöst und für Stabilität sorgt, verharrt ein Großteil der Bevölkerung in politischer Passivität. Zu häufig war den Menschen eindrücklich vor Augen geführt worden, dass ein Aufbegehren gegen den Parteistaat keine Veränderungen zu bewirken vermochte – umgekehrt aber schwerwiegende Konsequenzen für die Beteiligten nach sich zog.

Was bleibt sind vereinzelte, zumeist lokal begrenzte Proteste. Kritik, die über Sachfragen hinausgeht und sich gegen das System oder Politiker der Kommunistischen Partei richtet, ist nicht gestattet. Im Oktober 2022 wurde der Demokratie-Aktivist Peng Lifang verhaftet, nachdem er während eines Parteikongresses in Peking ein Transparent entrollt hatte, auf dem er die Zero-Covid-Strategie der Regierung kritisierte und Xi Jinping als Diktator bezeichnete. Landesweite Demonstrationen wie jene, die sich im November 2022 zunächst gegen die rigide Zero-Covid Strategie des Regimes richteten und sich mancherorts zu Protesten gegen Xi Jinping und die Kommunistische Partei ausweiteten, bleiben eine bemerkenswerte Ausnahme. Im Nachgang der Proteste gegen die Covid-19-Beschränkungen wurden zahlreiche Demonstranten und Journalisten verhaftet.

Die Kontrolle und Steuerung von Medien und Internet

Chinas Kommunistische Partei legt seit ihren Anfangstagen großen Wert auf eine Medienpolitik, die darauf ausgerichtet ist, die eigene Machtposition zu stärken. Die Partei nimmt bei der Steuerung der Medien eine zugleich intervenierende und gestalterische Rolle ein. Es geht ihr nicht nur um Kontrolle und Zensur, sondern auch um die Deutungshoheit bei gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Herausforderungen. Die durch die Medien verbreiteten Informationen und Erzählungen sollen den von der Partei vorgegebenen Narrativen folgen.

Was früher in erster Linie Presse, Radio- und Fernsehanstalten betraf, gilt inzwischen natürlich längst auch für das Internet. Die Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei unterhält einen riesigen bürokratischen Apparat, der dafür sorgt, dass die in klassischen und digitalen Medien verbreiteten Inhalte den Interessen der Partei nicht zuwiderlaufen.

Überwachung des Internets

Die im Jahr 2011 gegründete Cyberspace Administration legt in China die Regeln für die Internetnutzung fest. Mit der erklärten Zielsetzung, ein „zivilisiertes“ Internet zu schaffen, bestimmt die Cybercrime Administration, welche Inhalte online veröffentlicht werden dürfen – und welche nicht. Insbesondere für chinesische Anbieter digitaler Plattformen gilt hierbei die Vorgabe, „sozialistische Grundwerte“ zu fördern. Unerwünschte Inhalte werden hingegen zensiert bzw. blockiert. Dies trifft z. B. auf relativ viele bekannte „westliche“ Internetplattformen zu. Wikipedia, Amazon, sämtliche Google-Dienste, Twitter (X), Facebook oder auch die Internetportale von Medienhäusern werden für Internet-User in China konsequent gesperrt.

Zensur und die „Great Firewall of China“

Dass es grundsätzlich möglich ist, der vollständigen Sperrung durch die Zensurbehörde zu entgehen, demonstriert derweil ein anderer großer Tech-Konzern: Apple beugt sich den Vorgaben der Cybercrime Administration und entfernt bestimmte Inhalte von seinen Plattformen, um weiterhin auf dem chinesischen Markt aktiv sein zu können. Ein solch vorauseilender Gehorsam wird auch von chinesischen Anbietern erwartet. Oftmals unterhalten diese große hauseigene Zensurabteilungen, die sich um das Löschen verbotener Inhalte kümmern.

Neben regierungs- und systemkritischen Positionen sind auch Inhalte unerwünscht, die nicht zu den Moralvorstellungen der Kommunistischen Partei passen. Digitale Plattformen, Apps und Webseiten werden daher systematisch nach verbotenen Inhalten durchforstet. Mittels automatisierter Suchvorgänge nach potenziell verdächtigen Begriffen werden politisch heikle Hashtags entfernt. Mails, Chatnachrichten oder Kommentare können zensiert oder inhaltlich verändert werden. Neue Technologien wie flexible Algorithmen und künstliche Intelligenz erleichtern es den Zensoren, Vorgänge im digitalen Raum effektiv zu überwachen.

Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Internet-Zensursystems spielt die sogenannte Great Firewall of China. Das „chinesische Internet“ ist tatsächlich nur an wenigen Knotenpunkten mit dem globalen Internet verbunden. Dieser Umstand macht es für die Zensurbehörden vergleichsweise einfach, unliebsame ausländische Inhalte auszusondern.

War es in der Vergangenheit trotz aller Vorkehrungen der Zensurbehörden noch mit relativ geringem Aufwand möglich, auf blockierte Inhalte mittels eines VPN-Servers zuzugreifen, wurden derartige Schlupflöcher in den vergangenen Jahren jedoch weitestgehend geschlossen. So gibt es in China heute nur noch wenige, streng kontrollierte VPN-Anbieter.

AliBaba und WeChat statt Amazon und WhatsApp

Auch wenn die Menschen in China ohne Youtube, WhatsApp und Co. auskommen müssen, bedeutet das nicht, dass sie grundsätzlich auf Unterhaltungsplattformen oder digitale Kommunikationsangebote verzichten müssen. Anstelle der gesperrten westlichen Apps und Plattformen gibt es systemkonforme Alternativen. Statt WhatsApp nutzen die Menschen WeChat – eine Chat-App mit integrierter Bezahlfunktion, die ähnlich wie Paypal oder GooglePay funktioniert. Als Suchmaschine dient Baidu, und wer Onlineshopping mag, besucht eine der Plattformen von AliBaba.

Die chinesischen Anbieter und Plattformen können von den Zensurbehörden wesentlich einfacher kontrolliert und sanktioniert werden. Darüber hinaus ermöglicht die massenhafte Nutzung chinesischer Apps und Dienste die Anlegung detaillierter Nutzerprofile. Auf diese Weise werden riesige Mengen an Daten über das Nutzungsverhalten und die spezifischen Interessen der User gesammelt. Nicht zuletzt eignen sich nationale Anbieter natürlich auch dazu, die Weltsicht der Staatsführung zu verbreiten. Ganz in diesem Sinne wird in der chinesischen Version von TikTok ein nahezu paradiesisches Bild vom Leben in China gezeichnet, während zugleich der Eindruck vermittelt wird, im Ausland herrsche Chaos und Gewalt.

Harte Strafen für das Verbreiten regierungskritischer Inhalte

Dem strengen digitalen Kontrollregime sind nicht nur Konzerne unterworfen. Wer sich als Privatperson an der „Verbreitung von Gerüchten“ im Internet beteiligt, dem drohen in China schlimmstenfalls bis zu drei Jahre Haft. Auch für private Chatgruppen gelten strenge Regeln. Seit 2017 sind die Administratoren von Chatgruppen grundsätzlich für die dort geposteten Inhalte verantwortlich. Auch ohne akute staatliche Intervention zensieren sich Internet-User daher häufig selbst (oder gegenseitig) – sei es aus vorauseilendem Gehorsam oder aus Furcht vor etwaigen Konsequenzen.

Beschränkungen für Kinder und Jugendliche beim Online Gaming

Neben Maßnahmen, die vor allem zur politischen Disziplinierung der Bevölkerung dienen, verfolgt der chinesische Staat mit seinen Regeln für das Internet auch einen grundsätzlichen Erziehungsansatz. So dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren seit 2021 maximal drei Stunden pro Woche mit dem Spielen von Online-Games verbringen. Zunehmender Spielsucht – gerade bei jungen Leuten – soll auf diese Weise entgegengewirkt werden.

Das Internet ist in China längst kein freiheitlicher Raum mehr

Sicherlich gibt es für IT-affine Nutzer weiterhin Möglichkeiten, das engmaschige Kontrollnetz und die Sperrungen von Webseiten zu umgehen. Selbst für das mächtige chinesische Zensurregime ist es kaum praktikabel, jeden Blog und jede Webseite bis ins kleinste Detail zu überwachen. Daher bieten sich für Regimekritiker im Internet immer noch gewisse Freiheiten. Trotzdem ist das chinesische Internet in seiner Gesamtheit alles andere als ein freiheitlicher Raum. Es muss vielmehr konstatiert werden, dass die Kommunistische Partei in den vergangenen Jahren zusätzliche Anstrengungen unternommen hat, um die Kontrolle und Beherrschung des Internets weiter auszudehnen.

Kontrolle von Presse, Radio und Fernsehen

In China gibt es keine freie, unabhängige Medienlandschaft. Die chinesischen Medien unterliegen der systematischen Zensur und werden über tagesaktuelle Anweisungen und Befehle zentral gesteuert. Wer sich den Vorgaben von Staat und Partei widersetzt, hat schwerwiegende Konsequenzen zu fürchten. Aktuell befinden sich in China dutzende Journalisten unter teilweise lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen listet China auf ihrer Rangliste zur Pressefreiheit auf Platz 179 von 180. Und Besserung ist kaum in Sicht. Unter Staatspräsident Xi Jinping wurde die umfassende Kontrolle chinesischer Medien weiter verschärft.

Medien haben in China nicht die Aufgabe, die Bevölkerung mit differenzierten und journalistisch fundierten Informationen zu versorgen. Stattdessen sollen die Sichtweisen und Narrative der Kommunistischen Partei unters Volk gebracht werden und sich in den Köpfen der Menschen festsetzen. Journalisten durchlaufen bereits während ihrer Ausbildung ein strenges Indoktrinationsprogramm. Kritik am Regime und heikle politische Themen sind für die Presse tabu. Nicht erwünscht sind z. B. Berichte über Menschenrechtsverletzungen oder politische Proteste.

Der Parteistaat nimmt aber längst nicht nur auf die von den Medien behandelten Themen Einfluss, sondern gibt auch vor, welche Künstler in Radio und TV eine Plattform erhalten. Musiker oder Schauspieler mit unbequemen politischen Ansichten sind im Programm nicht erwünscht. Für Fernsehsender gilt überdies die Anweisung, sich gegen „abnormale Ästhetik“ wie die Darstellung „verweichlichter Männer“ zu wehren und mehr „typisch männliche“ Darstellungen in ihr Programm aufzunehmen. Amerikanische Filmklassiker wurden in China nachträglich angepasst, um die ideologischen Vorgaben der Partei zu erfüllen.

Chinas globale Medienstrategie

Chinas Medienstrategie beschränkt sich nicht auf das eigene Kernland, sondern beinhaltet die Zielsetzung, weltweit auf Debatten und Meinungsbildungsprozesse Einfluss zu nehmen. In vielen Staaten betreibt China eigene TV-Kanäle oder hält Beteiligungen an großen Medienunternehmen und erreicht auf diese Weise mehrere hundert Millionen Radiohörer, Fernsehzuschauer und Social Media User. Oftmals ist den Mediennutzern gar nicht bewusst, dass die von ihnen konsumierten Inhalte vom chinesischen Staat gezielt beeinflusst wurden.

Ermöglicht wird Chinas globales Mediennetzwerk durch eine Mischung aus Diplomatie, Drohungen, Korruption und wirtschaftlichen Verflechtungen. Chinesische Zensurbestrebungen zielten lange Zeit in erster Linie auf chinesischsprachige Medien im Ausland ab. Inzwischen versucht China jedoch auch vermehrt, kritische Berichterstattung ausländischer Medien zu verhindern. In Washington schüchterten chinesische Diplomaten einen Kabelnetzbetreiber derart ein, dass dieser sich auf die Forderung einließ, einen TV-Sender zu sperren, der von Exil-Chinesen gegründet und betrieben wurde.

Sollten die Zensurbemühungen einmal nicht den gewünschten Erfolg haben, hat China mit international operierenden Medienplattformen vorgebaut. Diese können im Ausland für Desinformationskampagnen oder zur Verbreitung chinesischer Narrative eingesetzt werden.

Wo immer die Leser sind, wo auch immer die Zuschauer sind, dorthin müssen unsere Propagandaberichte ihre Tentakeln ausstrecken.

Generalsekretär und Staatspräsident Xi Jinping

Längst beschränkt sich der Parteistaat jedoch nicht mehr darauf, das eigene Land in ein positives Licht zu rücken um es für potenzielle Investoren interessant zu machen. China verfolgt eine globale Strategie, die von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen als „Neue Weltordnung der Medien” betitelt wurde. Eines der Ziele ist, die chinesische Medienpolitik als Vorbild für andere Länder zu etablieren.

Gesellschaftsmanagement: Soziale Kontrolle und Erziehung

Das Baojia-System

Die Kontrolle, Erziehung und Überwachung der Bevölkerung hat in China eine lange Tradition. Bereits im Jahr 1076 wurde unter der Song-Dynastie das sogenannte Baojia-System eingeführt. Im Baojia-System wurden je zehn Familien zu einer Einheit zusammengefasst. In jeder Einheit gab es einen Vorsteher, der für die öffentliche Sicherheit sowie für das Eintreiben von Steuern und die Personenregistrierung zuständig war.

Den chinesischen Staat befähigte das System über Jahrhunderte dazu, Recht und Gesetz durchzusetzen und die Einhaltung moralischer Standards zu überwachen. Die Baojia-Einheiten hafteten gemeinschaftlich für Rechtsbrüche oder Straftaten ihrer Mitglieder. Verfehlungen, die von einem einzelnen Individuum begangen wurden, zogen Konsequenzen für dessen gesamte Baojia-Einheit nach sich. Im Laufe der Jahrhunderte mehrfach angepasst, blieb das Baojia-System bis Mitte des 20. Jahrhunderts bestehen. Als Instrument zur sozialen Kontrolle und gegenseitigen Überwachung hatte sich das System allerdings nicht in jeder Epoche und in jeder Region als gleichermaßen wirkungsvoll erwiesen.

Auch in der Neuzeit hielten Chinas Führungseliten an der Idee sozialer Kontrolle und Erziehung fest. In den 1920er Jahren formulierte Sun Yat-Sen, Gründer des Modernen Chinas, die Vision einer Erziehungsdiktatur. Mit seiner Forderung, der Staat solle die Bevölkerung moralisch erziehen und zivilisieren, griff Sun Yat-Sen zugleich traditionelle konfuzianische Denkmuster auf.

Auch die Kommunistische Partei setzt auf umfassende Kontrolle

Nach Gründung der Volksrepublik China beendete das kommunistische Regime zwar das Baojia-System, führte an seiner Stelle allerdings gleich mehrere neue Überwachungs- und Kontrollinstrumente ein. Der Zusammenbruch der zivilen Verwaltung sowie Versorgungsengpässe, Inflation und Defizite im Bereich der öffentlichen Sicherheit erforderten nach Einschätzung der Kommunistischen Partei ordnende Strukturen. Diese wurden in den 1950er Jahren in Gestalt der Basiseinheiten (Danwei), der Straßenbüros und Einwohnerkomitees, sowie der ab 1958 verpflichtenden Wohnsitzregistrierung (Hukou) geschaffen. Massenkampagnen der Kommunistischen Partei zielten indes darauf ab, die Denkweise der Menschen zu beeinflussen.

Um ein besonderes Instrument der gesellschaftlichen Steuerung handelt es sich bei der unter der Bezeichnung Ein-Kind-Politik bekannten staatlichen Geburtenkontrolle, die in Reaktion auf ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum ab 1979/80 eingeführt wurde.

Moderne Technologien heben Überwachung auf ein neues Level

Während die Basiseinheiten und Einwohnerkomitees ebenso wie die Wohnsitzregistrierung und staatliche Geburtenkontrolle ab den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung verloren, hat sich an der grundsätzlichen Einstellung der chinesischen Staatsführung zu sozialer Kontrolle und gesellschaftlicher Überwachung wenig geändert. Im Gegenteil: Mit der Entstehung neuer Technologien boten sich dem chinesischen Staat auch zahlreiche neue Möglichkeiten zur Überwachung der Bevölkerung. Kameras im öffentlichen Raum und Gesichtserkennungs-Software sowie verschiedene Formen der Online-Überwachung und Datenauswertung hatten ein noch engmaschigeres System der sozialen Kontrolle zur Folge.

Ab den 2000er Jahren setzte die chinesische Staatsführung auf die Strategie des aktiven und präventiven „Gesellschaftsmanagements“. Staatliche Einrichtungen sollten nicht länger in erster Linie als hierarchische Steuerungs- und Verteilungsinstanzen auftreten, sondern als dienstleistungsorientierte Verwaltung näher an die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger heranrücken. Gesellschaftliche Spannungen wollte man möglichst frühzeitig auf den unteren Verwaltungsebenen entschärfen. Flankierend wurde der Polizei- und Überwachungsapparat weiter ausgebaut um Kritik und Protest bereits im Keim ersticken zu können.

Verschärfte Kontrolle und Repressionen in der Ära Xi Jinping

Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping als Generalsekretär der Kommunistischen Partei 2012/2013 spricht das chinesische Regime häufig von Gesellschaftlicher Governance, wenn es um Maßnahmen der staatlichen Steuerung und Überwachung geht. Hierbei soll offenbar der Eindruck erweckt werden, es handle sich um ein neuartiges Konzept, das auf Kooperation zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren beruht. In Wirklichkeit haben Repressionen und die Gängelung gesellschaftlicher Akteure seit den 2010er Jahren wieder zugenommen.

Einige der wichtigsten Instrumente zur sozialen Kontrolle werden im folgenden Absatz vorgestellt.

Massenkampagnen: Die Unterdrückung politischer Gegner

Massenkampagnen werden von Chinas Kommunistischer Partei als politisches Instrument bereits seit den 1930er Jahren eingesetzt. In der Ära unter Mao Zedong waren sie sogar das vorherrschende Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele, Normen und Regeln. Mithilfe den Massenkampagnen sollen große Teile der Bevölkerung mobilisiert und zu vorgegebenem kollektivem Handeln animiert werden.

Vordergründig haben die Massenkampagnen spezifische politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ziele. Auf dem Wege gemeinschaftlicher Anstrengungen sollen Verbesserungen herbeigeführt, oder bestehende Missstände behoben werden. Tatsächlich bezweckt die Parteiführung mit den Massenkampagnen aber vor allem die Festigung ihrer Herrschaft. Die Massenkampagnen dienen als willkommener Anlass, kritische Stimmen zu unterdrücken und zum Verstummen zu bringen. Darüber hinaus werden sie eingesetzt, um die Bevölkerung im Sinne der jeweils aktuell gültigen Partei-Agenda zu erziehen. Massenkampagnen sollen die Denkweisen und das Bewusstsein der Menschen beeinflussen und auf Parteilinie bringen.

Die wohl bekannteste Massenkampage der Mao-Ära war die Kulturrevolution, die – je nach Schätzung – zwischen Hunderttausenden und 20 Millionen Menschen das Leben kostete.

Massenkampagnen im 21. Jahrhundert: Die Anti-Korruptionskampagne

Nach Maos Tod im Jahr 1976 kamen Massenkampagnen zunächst seltener und in kleinerem Umfang zum Einsatz. Ein Revival erlebten die Massenkampagnen unter Xi Jinping, der 2012 unmittelbar nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei die bis heute andauernde Anti-Korruptionskampagne ausrief. Korruption ist ein in China weitverbreitetes Problem, welches sich nach Ansicht der Parteioberen destabilisierend auf die politische Lage auswirken könnte. Auch in der Bevölkerung genießt der Kampf gegen Korruption Unterstützung.

Während der ersten bis 2018 andauernden Phase der Kampagne wurde in erster Linie gegen Parteimitglieder ermittelt. Sowohl ranghohe Parteikader („Tiger“) als auch niedere Funktionäre („Fliegen“) gerieten ins Visier der Ermittlungen. Ab 2018 wurde die Antikorruptionskampagne ausgeweitet und fortan auch gegen Personen außerhalb der Parteistrukturen, z. B. Manager von Privatunternehmen ermittelt. Außerdem wurden die Ziele der Kampagne angepasst. Sanktioniert werden seither auch politische Disziplinlosigkeiten, bürokratische Ineffizienz oder „politisches Versagen“.

Wie schon bei früheren Massenkampagnen ging es auch bei der Antikorruptionskampagne von Anfang an um mehr als um die offiziell verlautbarten Ziele. Die Kampagne, welche zwischen 2013 und 2015 von einem Erziehungsprogramm für Parteifunktionäre flankiert wurde, sollte Parteimitglieder disziplinieren und zu Konformität erziehen. Zugleich wurde die Kampagne von Xi und seinen Getreuen dazu genutzt, parteiinterne Widersacher und Kritiker kaltzustellen. Im Rahmen der Kampagne kam es zu mehreren spektakulären Festnahmen ranghoher Politiker und Militärs. Schätzungsweise 2,3 Millionen Funktionäre aus Partei und Verwaltung wurden bis 2023 verurteilt. Die Strafen reichten von milden Sanktionen bis hin zu lebenslangen Haftstrafen oder sogar Todesurteilen.

Basiseinheiten: Überwachung in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz

Danwei

Danwei ist die chinesische Bezeichnung für eine Arbeits- oder Wohneinheit. Die Danwei waren nach der Familie die kleinste soziale Einheit und die unterste Ebene im Gefüge des Parteistaats. Solange das Danwei-System flächendeckend Bestand hatte, wurden die Menschen in China an ihrer Arbeits-, Ausbildungs- oder Wohnstätte einer solchen staatlichen Basiseinheit zugeordnet. Faktisch entsprachen die Danwei Betrieben, Behörden, Schulen und Universitäten sowie teilweise auch Wohnbezirken.

Alle Menschen, die einer Danwei angehörten, waren über diese unmittelbar mit der Kommunistischen Partei verbunden. Die Zugehörigkeit zu einer Danwei war somit gleichbedeutend mit der Aufhebung der Anonymität. Jede Basiseinheit führte über ihre einzelnen Mitglieder eine Akte, deren Inhalte jederzeit gegen diese verwendet werden konnten. Für die Partei waren die Danwei eine überaus effektive Möglichkeit zur sozialen Kontrolle und Überwachung. Darüber hinaus nutzte die Staatsführung die Danwei zur direkten Umsetzung von Reformen und Politikvorhaben vor Ort.

Auch wenn die Danwei – insbesondere während der Kulturrevolution – als Instrument zur Unterdrückung und Überwachung eingesetzt wurden, wird es ihnen trotzdem nicht gerecht, sie ausschließlich auf ihre autoritären Aspekte zu reduzieren. Die Danwei hatten auch soziale Funktionen und prägten den Alltag der Menschen auf vielfältige Weise. Sie waren verantwortlich für gesellschaftliche Aufgabenfelder wie Sozialversicherung, Kindergärten, Gesundheitsversorgung oder die Verteilung von Wohnraum und spielten im gesamten Leben ihrer Angehörigen eine wichtige Rolle. In ihren Zuständigkeitsbereich fielen auch die Geburtenplanung, die Schlichtung von Streitigkeiten, die Unterstützung bei der Partnerwahl, Heirat und Scheidung, sowie die Organisation von Sport und Freizeitaktivitäten.

Die drei politischen Hauptfunktionen der Danwei

Politische Sozialisation: Politisch-ideologische Schulungen sowie Propaganda sollten die Mitglieder der Danwei im Sinne der Staatsführung erziehen.

Teilnahme am politischen Leben: Anders als in Demokratien ging es nicht um die aktive Teilnahme am Willensbildungsprozess, sondern um die gemeinschaftliche Ausführung des Herrschaftswillens.

Politische Kontrolle: Die Mitglieder der Danwei waren sich stets darüber bewusst, der Beobachtung durch die Gemeinschaft und die Partei ausgeliefert zu sein und wurden auf diese Weise diszipliniert.

Einwohnerkomitees und Straßenbüros

Ergänzend zu den Danwei wurden im China der 1950er Jahre Einwohnerkomitees und Straßenbüros eingerichtet. Diese waren damit beauftragt, politische Massenkampagnen in den Wohnvierteln vor Ort umzusetzen. Ähnlich wie die Danwei hatten die Einwohnerkomitees aber auch soziale Funktionen. Sie errichteten Kindergärten, medizinische Einrichtungen sowie kleinere Betriebe und kümmerten sich um Arbeitslose, Rentner, Behinderte und entlassene Strafgefangene. Zudem fungierten sie als Melde- und Sozialämter und übten polizeiliche Hilfsfunktionen aus.

Eingerichtet wurden die Einwohnerkomitees und Straßenbüros vor allem in solchen Vierteln, die nicht als Danwei zu einem spezifischen Betrieb gehörten. Auf diese Weise sollten jene Menschen erreicht und in soziale Organisationsstrukturen eingebunden werden, die keiner Danwei angehörten: Beschäftigte in Kleinbetrieben, Hausfrauen, Rentner und Arbeitslose. Wer Mitglied einer Danwei war, beteiligte sich in der Regel nicht an den Aktivitäten der Einwohnerkomitees und Straßenbüros.

Zusammen mit den Danwei bildeten die Einwohnerkomitees und Straßbüros ein dichtes Netz sozialer Kontrolle. Insbesondere während der Kulturrevolution entwickelten sie sich zu totalitären Überwachungsinstrumenten.

Schleichender Bedeutungsverlust der Danwei und Einwohnerkomitees

Mit den Ende der 1970er Jahre eingeleiteten Wirtschaftsreformen verloren die Danwei und Einwohnerkomitees an Bedeutung. Staatsbetriebe wurden geschlossen oder privatisiert, landwirtschaftliche Großkollektive (Volkskommunen) abgeschafft, und mit dem Aufkommen von Eigentumswohnungen näherte sich auch die Wohnraumversorgung marktwirtschaftlichen Prinzipien an. Hinzu kam die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft. Die Danwei konnten mit diesen rapiden gesellschaftlichen Veränderungen nicht Schritt halten und zerfielen. Umso schwieriger fiel es in der Folge auch den Einwohnerkomitees, ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Für die Menschen bedeutete die allmähliche Auflösung der vertrauten Strukturen auf der einen Seite neue Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite ging mit dieser Entwicklung auch ein Verlust sozialer Bindungen und Absicherungen einher. Für Chinas Staatsführung war hingegen klar, dass es neuer Formen der sozialen Kontrolle und Überwachung bedurfte.

Strukturreform: Wohnbezirke ersetzen Danwei

In den 1990er Jahren reagierte die chinesische Zentralregierung mit einer Strukturreform auf den Bedeutungsverlust der Danwei und Einwohnerkomitees. Die Danwei wurden durch städtische Wohnbezirke (Shequ) ersetzt. In der Regel umfasst ein solcher Wohnbezirk 1.000 bis 3.000 Haushalte und somit meist mehrere der bisherigen Einwohnerkomitees.

Die Leitung und Verwaltung der Wohnebezirke wird weiterhin von den Einwohnerkomitees ausgeübt, über deren Zusammensetzung seit 1999 sogar per Direktwahl abgestimmt werden kann. Zu den wichtigsten Aufgaben der Einwohnerkomitees gehört bis heute die Verteilung von Sozialleistungen. Darüber hinaus sollen sie die Zentralregierung bei der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung unterstützen. Zu diesem Zweck rekrutieren die Einwohnerkomitees sogenannte „Sicherheitsfreiwillige“, die als inoffizielle Aufseher fungieren und den Behörden Hinweise auf Kriminalität oder sicherheitsrelevante Vorfälle melden.

Soziale Kontrolle und Überwachung auf dem Land: Die Volkskommunen

Auch die Landbevölkerung unterliegt in China der sozialen Kontrolle. Ein wichtiges Instrument bildeten lange Zeit die Volkskommunen. Diese entstanden 1958 durch den forcierten Zusammenschluss kleinerer Produktionsgenossenschaften. Mit dem Ziel, die landwirtschaftliche und industrielle Produktion voranzutreiben, wurden Landbesitz, Wohneigentum und Produktionsmittel vergemeinschaftet. Die Volkskommunen, die durchschnittlich knapp 5.000 Haushalte umfassten (im Flachland sogar bis zu 10.000 Haushalte), dienten allerdings nicht nur dem Zweck, im Auftrag des Staates Agrargüter zu erwirtschaften, sondern griffen in sämtliche Lebensbereiche ihrer Mitglieder ein. Die Volkskommunen kümmerten sich um Erziehung und Kultur, sowie die Regelung von Verteilungsfragen und politischen Angelegenheiten. Ihr erklärtes Ziel war die Stabilisierung und Stärkung des kommunistischen Systems.

Nachdem sich das Prinzip der kollektiven Landwirtschaft als ineffizient erwiesen hatte, wurde die Kollektivierung ab 1962 teilweise zurückgenommen. Das zu bewirtschaftende Land befand sich zwar weiterhin im Staatsbesitz, doch boten sich den Menschen mehr Freiräume. Im Zuge der Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping wurden die Volkskommunen ab 1978 schrittweise aufgelöst.

Wohnsitzregistrierung: Beschränkung der Freizügigkeit

Das 1958 eingeführte System der Wohnsitzregistrierung (Hukou) sieht vor, dass alle Menschen in China an ihrem Wohnort registriert werden und diesen nicht ohne weiteres ändern können. Das System ist bis heute von Bedeutung und schränkte die Mobilität der Bevölkerung lange Zeit stark ein.

Privilegien für Stadtbewohner

Ursprünglich wurde mit der Wohnsitzregistrierung in erster Linie eine strikte Trennung von Stadt- und Landbevölkerung beabsichtigt. Die städtische Bevölkerung war durch umfassende staatliche Versorgungsleistungen bis in die 1990er Jahre gegenüber der Landbevölkerung stark privilegiert. Stadtbewohner erhielten vom Staat Wohnraum und Lebensmittel zur Verfügung gestellt und hatten außerdem Zugang zu Bildungseinrichtungen und einer kostenlosen Gesundheitsversorgung - Leistungen in deren Genuss sicherlich auch so mancher Landbewohner gerne gekommen wäre.

Umzüge vom Land in die Stadt waren lange Zeit nahezu unmöglich

Da die Wohnsitzregistrierung bereits bei der Geburt an die Kinder weitervererbt wurde, war ein Umsiedeln vom Land in die Stadt lange Zeit nahezu unmöglich. Die überlebenswichtigen staatlichen Versorgungsleistungen erhielten die Menschen nämlich nur am Ort ihrer offiziellen Registrierung. Und während es sich bei diesem für Stadtbewohner jeweils um eine bestimmte Arbeitseinheit (Danwei) handelte, wurden die Menschen auf dem Land einem landwirtschaftlichen Kollektiv zugeordnet.

Mithilfe des strikten Systems der Wohnsitzregistrierung konnte die Staatsführung die inländischen Migrationsbewegungen rigide nach ihren Vorstellungen lenken und überwachen. Auch gelang es auf diese Weise, die Bildung von Slums zu verhindern, die sich in anderen Entwicklungsländern aufgrund von unkontrollierter Zuwanderung aus ländlichen Gebieten oftmals am Rande von Ballungszentren bildeten. Zusätzlich verfolgte die Zentralregierung das Ziel, jene Teile der Bevölkerung besser im Blick behalten zu können, von denen nach Ansicht der Parteieliten eine potenziell destabilisierende Wirkung auf die Gesellschaft ausgehen könnte (Kriminelle, Wanderarbeiter, politische Abweichler, ethno-religiöse Minderheiten ...).

Lockerungen mit der Reform- und Öffnungspolitik in den 1980er Jahren

Bis 1978 wurde Migration in China streng überwacht. Erst im Zuge der Reform- und Öffnungspolitik wurden die Bestimmungen in den 1980er Jahren gelockert. Zwar hatte das Hukou-System weiterhin Bestand, doch kam es infolge von landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerungen zu einer deutlichen Zunahme von Arbeitslosigkeit auf dem Land. Auf den hieraus resultierenden explosionsartigen Anstieg geringqualifizierter Arbeitssuchender reagierte die politische Führung mit einer Dezentralisierung des Hukou-Systems. Fortan war es lokalen Verwaltungen gestattet, eigene Regelungen zu erlassen. Dies erleichterte es insbesondere Wanderarbeitern, in Städten Arbeit zu finden. Trotzdem waren zugezogene Arbeitskräfte in den Städten nach wie vor schlechter gestellt. So blieb etwa der Zugang zu staatlich bereitgestelltem Wohnraum weiterhin an den Hokou gekoppelt. Dies hatte zur Folge, dass Bauarbeiter häufig auf den Baustellen lebten.

Ab 2014: Beschränkungen für kleine und mittelgroße Städte entfallen

Ein 2014 von der chinesischen Regierung eingeleiteter Reformprozess versprach weitere Erleichterungen. Vor allem die Neuanmeldung in kleinen und mittelgroßen Städten wurde deutlich vereinfacht. Für Städte und Gemeinden mit weniger als einer Million Einwohnern entfielen die Beschränkungen sogar vollständig. In Großstädten mit mehr als 5 Millionen Einwohner bestehen jedoch weiterhin erhebliche Hürden. So wurde für die Megacities Peking und Shanghai ein Punktesystem eingeführt, über welches sich Menschen für einen Wohnsitz in der Stadt qualifizieren können.

Geburtenkontrolle: Die Ein-Kind-Politik

Mit der Stabilisierung der politischen Lage setzte in China ab 1949 ein massives Bevölkerungswachstum ein. Dies stellte die politische Führung des Landes vor große Herausforderungen. Zwar verzeichnete die Volksrepublik zeitweise beachtliche wirtschaftliche Wachstumsraten, trotzdem konnte die wirtschaftliche Entwicklung mit dem enormen Bevölkerungswachstum nur bedingt Schritt halten. Der Lebensstandard großer Teile der ländlichen Bevölkerung verbesserte sich nicht wie erhofft und der Parteistaat sah sich zum Handeln gezwungen.

Unter Berücksichtigung der ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen errechneten regierungsnahe Wissenschaftler eine optimale Bevölkerungsgröße von 700 Millionen Menschen. Auf Grundlage dieser Überlegungen wurde 1979/1980 ein staatliches Geburtenplanungsprogramm eingeführt. Die neue Ein-Kind-Politik sah die Beschränkung auf ein Kind pro Ehepaar vor. Paare mit Kinderwunsch mussten die Genehmigung für ein Kind beim Amt für Bevölkerungskontrolle beantragen.

Das staatliche Geburtenplanungsprogramm war von Anfang an umstritten und vor allem in der Landbevölkerung äußerst unpopulär. Um die Menschen zur Kooperation zu bewegen, setzte die politische Führung auf eine Mischung aus Aufklärungsarbeit und Strafandrohungen. Wer sich den staatlichen Vorgaben widersetzte, musste mit drastischen Sanktionen rechnen. Diese reichten in einigen Regionen bis hin zu Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen. Allerdings gab es seit der Einführung der staatlichen Geburtenkontrolle auch zahlreiche Ausnahmen und Sonderregelungen. So durften Familien in manchen ländlichen Regionen ein zweites Kind bekommen, wenn das erste Kind ein Mädchen war. Auch für ethnische Minderheiten gab es Ausnahmeregelungen.

Um der Überalterung der Bevölkerung entgegenzuwirken, wurden die Regelungen ab den 2000er Jahren schrittweise gelockert. 2016 erklärte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei die Ein-Kind-Politik schließlich offiziell für beendet. Ab 2021 durften Ehepaare in China bis zu drei Kinder haben.

Die Folgen der Ein-Kind-Politik: Überalterung und ungleiche Geschlechterverteilung

Wie erfolgreich die Ein-Kind-Politik mit Blick auf das Ziel der Begrenzung des Bevölkerungswachstums tatsächlich war, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Die chinesische Regierung verweist darauf, dass die Ein-Kind-Politik zwischen 1980 und 2000 rund 400 Millionen Geburten verhindert habe. Erfahrungen aus anderen Entwicklungs- und Schwellenländern lassen allerdings darauf schließen, dass sich das Bevölkerungswachstum in China mit wachsendem Wohlstand und dem Zugang zu Bildung und Verhütungsmitteln auch ohne staatliche Interventionen deutlich verlangsamt hätte.

Unbestritten ist, dass die staatliche Geburtenkontrolle die demografische Entwicklung des Landes beeinflusst hat. Seit den 2010er Jahren ist die Gruppe der über 60-Jährigen fast viermal so stark gewachsen wie die Gesamtbevölkerung. Für die Renten- und Sozialsysteme des Landes bedeutet dies eine erhebliche Belastung.

Längst ist die Sorge vor der Überbevölkerung der Sorge einer überalterten Gesellschaft gewichen. Chinas offizielle Einwohnerzahl liegt heute bei ca. 1,4 Milliarden Menschen. 2023 meldete die chinesische Staatsführung sogar erstmals einen leichten Rückgang der Bevölkerung. Für die kommenden Jahre wird mit einem weiteren Rückgang der chinesischen Bevölkerung gerechnet.

Eine weitere Folge der Ein-Kind-Politik ist ein deutliches Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung. Da sich viele Paare in China aufgrund traditioneller Denkmuster lieber einen Jungen wünschten, führte die Ein-Kind-Politik zu Abtreibungen weiblicher Embryonen und zu Kindstötungen neugeborener Mädchen. Im Jahr 2009 kamen auf 100 neugeborene Mädchen 120 neugeborene Jungen. In von der Ein-Kind-Politik betroffen Altersgruppen gibt es heute deutlich mehr Männer als Frauen. Laut Prognosen könnte dies dazu führen, dass Mitte des 21. Jahrhunderts bis zu 20 Prozent der chinesischen Männer keine einheimische Partnerin finden werden.

Das Sozialkreditsystem: Ein Punkte-Score zur Bewertung des individuellen Verhaltens?

Das 2014 vom Staatsrat beschlossene Sozialkreditsystem ist ein System zur Bewertung des Verhaltens und der Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen, Behörden, Organisationen und Einzelpersonen. Ziel des Systems ist die „Schaffung einer Kultur der Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und des Vertrauens.“

Ausgangspunkt war die Feststellung der Parteiführung, dass in China ein eklatanter Mangel an innergesellschaftlichem Vertrauen sowie an zivilisiertem und moralischem Verhalten herrsche. Die Menschen in China hielten sich häufig nicht an Recht und Gesetz, was sich unter anderem in einem hohen Maß an Korruption und einer Vielzahl gesellschaftlicher Skandale zeige. Das Sozialkreditsystem soll dazu beitragen, diese Missstände zu beheben, indem es Verfehlungen und Regelverstöße dokumentiert und für alle sichtbar macht.

Die Grundidee: Während regelkonformes und vorbildliches Verhalten in Form von Boni und Vergünstigungen belohnt wird, werden Fehlverhalten und Gesetzesverstöße öffentlich angeprangert und sanktioniert. Neue Gesetze beinhaltet das Sozialkreditsystem nicht. Es dient in erster Linie der Durchsetzung des bestehenden Regelwerks.

Das Sozialkreditsystem zielt vor allem auf die Geschäftswelt

Das Sozialkreditsystem ist ein überaus flexibles Instrument. Bis heute gibt es kein landesweit einheitliches System, sondern eine Vielzahl lokaler und regionaler Pilotprojekte mit eigenen Bestimmungen, die situativ angepasst werden können. Bereits seit seiner Einführung zielt das System aber in erster Linie auf Unternehmen und die Geschäftswelt ab. In China gibt es mehr als 50 Millionen Unternehmen, doch fehlt es an Institutionen, welche die Rechte und Interessen von Verbrauchern, Konsumenten und Handelspartnern wirksam schützen können. Auch ein zuverlässiges Bankensystem suchte man in China lange Zeit vergeblich.

Der Mangel an Verlässlichkeit beeinträchtigte das Geschäftsleben erheblich. Im Zuge des Online-Shopping-Booms kam es immer wieder zu Betrugsfällen, Zahlungsausfällen und Kreditausfällen. Nach Angaben der Peoples Bank of China gab es 2006 rund 500 Millionen Kreditantragsteller, über die keinerlei Bonitätsinformationen vorlagen. Das Sozialkreditsystem setzt an diesen Missständen an, indem es Informationen über die Bonität von Vertragspartnern bereitstellt, Betrugsfälle und fragwürdige Geschäftspraktiken offenlegt und die Durchsetzung von Gerichtsurteilen erleichtert.

Zwar können auch chinesische Bürger erfasst und bewertet werden, dies geschieht allerdings hauptsächlich im geschäftlichen Kontext, z. B. in der Funktion als Manager von Unternehmen oder als privater Kreditnehmer.

Die Überwachung und Erziehung der Bevölkerung ist kein vorrangiges Ziel

Noch in den 2010er Jahren wurde das Sozialkreditsystem im Rahmen von Pilotprojekten dazu genutzt, unerwünschtes Verhalten von Privatpersonen zu erfassen und zu sanktionieren. Von diesem Ansatz ist die Kommunistische Partei inzwischen abgerückt. Rating-Projekte, welche Bewertungen und Punkte-Scores für Privatpersonen vorsahen, wurden eingestellt oder umgestaltet. Die heute noch bestehenden Bewertungsprogramme setzen eher auf positive Anreize als auf Strafen und sind oftmals mit Treuebonusprogrammen vergleichbar. Die Überwachung und Umerziehung der Bevölkerung ist kein vorrangiges Ziel des Sozialkreditsystems mehr. Vielmehr handelt es sich um den Versuch einer nachholenden Institutionalisierung des Geschäftslebens.

In der Bevölkerung genießt das Sozialkreditsystem Akzeptanz. Der Wunsch nach einer Eindämmung von Korruption und unlauteren Geschäftspraktiken ist weit verbreitet. Im Sozialkreditsystem sehen viele Menschen ein Instrument, das wie eine Kombination aus einem Ratingsystem und einer Art TÜV für Unternehmen funktioniert und Verbraucher vor Betrug schützt.

Das Sozialkreditsystem als Cyber-Dystopie: Auf dem Weg zur Totalüberwachung?

In der westlichen Wahrnehmung ist das Sozialkreditsystem vielfach zu einer Art Metapher für Cyber-Dystopien geworden. Der Realität entsprechen solche Darstellungen jedoch kaum. Die chinesische Führung bedient sich anderer Instrumente, um die Bevölkerung zu überwachen. Trotzdem ranken sich um das Sozialkreditsystem noch immer viele Mythen.

In Medienberichten wurde gelegentlich das Bild einer flächendeckenden Totalüberwachung gezeichnet, die nichts weniger als die völlige Abschaffung der Privatsphäre zur Folge habe. Besonders verbreitet ist die Annahme, dass jeder Bürger einen persönlichen Score erhält, der durch das Verhalten im Alltag positiv oder negativ beeinflusst wird. Selbst banales Fehlverhalten wie das Ignorieren einer roten Ampel könne zu einem Absinken des Punktestandes führen und für die Betroffenen Konsequenzen wie Reisebeschränkungen, Drosselung der Internetgeschwindigkeit oder den Ausschluss von Schulen oder Universitäten nach sich ziehen, so die besorgten Schilderungen.

Vollkommen aus der Luft gegriffen sind derartige Berichte nicht. Die Einführung des Systems im Jahr 2014 war von der Ankündigung begleitet worden, dass bis 2020 jeder Bürger und jedes Unternehmen über eine landesweit gültige ID und einen eigenen Score verfügen werde. In die Berechnung dieses Scores sollten neben Informationen zur finanziellen und wirtschaftlichen Vertrauenswürdigkeit auch individuelles Sozialverhalten und politische Loyalität einfließen. Und tatsächlich kam die Bewertung individuellen Verhaltens im Rahmen lokaler Pilotprojekte bisweilen zur Anwendung.

Übrig geblieben ist von solch weitreichenden Bestrebungen aber nur wenig. Die Idee, Bürger für unerwünschtes Verhalten willkürlich bestrafen zu können, war auch in China von Anfang an umstritten. 2019 distanzierte sich die chinesische Zentralregierung offiziell vom Vorhaben, das alltägliche Verhalten der Bürger mittels eines Punkte-Scores zu bewerten und zu sanktionieren. Pilotprojekte, die einen entsprechenden Ansatz bereits implementiert hatten, wurden umgestaltet.

Wie sieht die Zukunft des Sozialkreditsystems aus?

Auch nach Abschluss der bis 2020 laufenden Entwicklungsphase ist das Sozialkreditsystem weit davon entfernt, ein ausgereiftes und flächendeckend eingesetztes Instrument zu sein. Bis heute sind die Auswirkungen des Systems eher begrenzt: Lediglich zwei Prozent aller Unternehmen und 0,2 Prozent der Bürgerinnen und Bürger werden jährlich durch das System sanktioniert.

Seit 2021 arbeitet die chinesische Verwaltung an einer Standardisierung des Systems, das dennoch flexibel an regionale Bedürfnisse anpassbar bleiben soll. Es ist damit zu rechnen, dass die Entwicklung noch mindestens das laufende Jahrzehnt in Anspruch nehmen wird. Relativ sicher scheint zudem, dass es auch in Zukunft kein Scoring-System zur Überwachung individuellen Verhaltens geben wird. Beobachter halten es für wahrscheinlicher, dass sich das System zu einer Art chinesischen SCHUFA entwickelt, das in erster Linie dazu genutzt wird, über die Vertrauenswürdigkeit und Kreditwürdigkeit von Vertragspartnern Auskunft zu geben.

Chinas Umgang mit Minderheiten

Die in der Volksrepublik China lebenden ethnischen und religiösen Minderheiten stellen aus Sicht von Chinas politischer Führung bereits seit der Staatsgründung eine Herausforderung dar. Insbesondere Minderheiten, die sich durch eine eigene kulturelle Identität oder gar Autonomiebestrebungen auszeichnen, werden in Peking kritisch beäugt. Schließlich gehört zu den übergeordneten Zielen der chinesischen Politik sowohl die territoriale Integrität des Landes als auch die Schaffung einer gemeinsamen Identität. Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage ist auch das mitunter schwierige Verhältnis zwischen der Machtzentrale in Peking und den zahlreichen in China lebenden Minderheiten zu sehen.

Ethnische Minderheiten

Chinas Gesellschaft ist vergleichsweise homogen. Ungefähr 92 Prozent der 1,4 Milliarden in China lebenden Menschen sind Han-Chinesen. Die 56 offiziell durch den Staat als nationale Minderheiten anerkannten Volksgruppen stellen zwar nur rund acht Prozent der Bevölkerung, besiedeln aber riesige Gebiete in zum Teil rohstoffreichen und geostrategisch wichtigen Regionen. Neben den offiziell anerkannten Minderheiten gibt es in China mehrere hundert vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppen, die sich selbst als ethnische Minderheiten betrachten.

Über Jahrzehnte waren Minderheiten in China Unterdrückung und Repressalien im Rahmen maoistischer Kampagnen ausgesetzt. Erst das 1984 während der Reformperiode verabschiedete Autonomiegesetz versprach deutliche Verbesserungen. Mit dem Gesetz erhielten Minderheiten die Möglichkeit zur lokalen Selbstverwaltung in ihren Siedlungsgebieten. Außerdem wurde ihnen das Recht zugestanden, ihre eigene Kultur und Sprache zu pflegen. Gleichzeitig stellte das Gesetz aber auch unmissverständlich klar, dass die nationale Einheit des Landes auch weiterhin das übergeordnete Ziel bleiben würde, und alle ethnischen Gruppen und autonomen Regionen der Führung durch die Kommunistische Partei unterstehen.

In der Praxis ist das Recht der Minderheiten auf Selbstverwaltung allerdings häufig sehr begrenzt. Dies liegt auch daran, dass die lokalen Partei- und Sicherheitsbehörden nach wie vor von Han-Chinesen dominiert werden. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung „separatistischer und terroristischer Aktivitäten“ gehen Polizei, Militär und Justiz vielerorts systematisch gegen Minderheiten vor. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Autonomiegebiete aufgrund ihrer wirtschaftlichen Unterentwicklung in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zur Zentralregierung in Peking stehen. Trotz des Autonomiegesetzes werden in der Hauptstadt immer wieder Entscheidungen getroffen, die von Minderheiten als gezielte Angriffe auf ihre kulturelle Identität empfunden werden. Beispiele hierfür sind Beschränkungen der Religionsausübung oder die Ausweitung von chinesisch als Unterrichtssprache in Autonomiegebieten.

Umgekehrt genießen die Minderheiten in China aber auch gewisse Privilegien und Sonderrechte. So gibt es spezielle Quotenregelungen für die Aufnahmeprüfungen an Universitäten und auch von der Ein-Kind-Politik waren die Minderheiten ausgenommen.

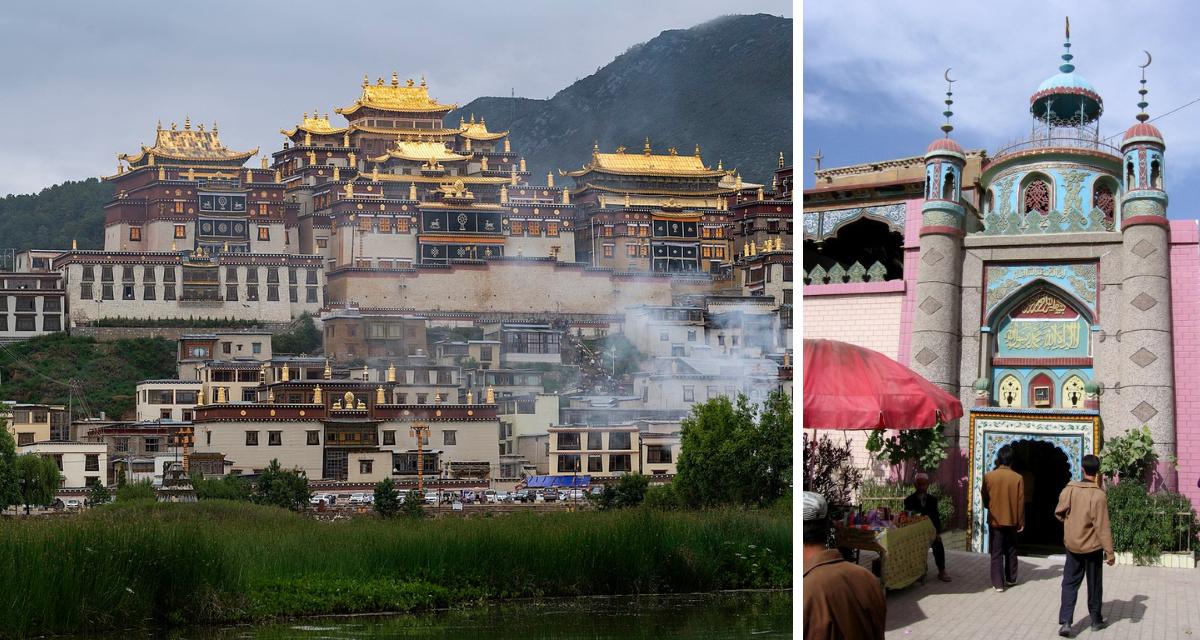

Religionsgemeinschaften

Religionsgemeinschaften haben in China einen schweren Stand und sind seit der Gründung der Volksrepublik China mal mehr und mal weniger starken Restriktionen ausgesetzt. In den 1950er Jahren rief die Kommunistische Partei den Kampf gegen „feudalistischen Aberglauben und reaktionäre Religionsgemeinschaften“ aus. Bis in die 1970er Jahre wurden Gläubige verfolgt, gefoltert und inhaftiert oder getötet. Religiöse Stätten wurden zerstört oder zweckentfremdet. Ihren Höhepunkt erreichte die Verfolgung zur Zeit der Kulturrevolution. Bis heute gilt die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft offiziell als unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Dennoch gibt es nicht wenige Parteimitglieder, die regelmäßige Kontakte zu Religionsgemeinschaften pflegen.

1978 wurde der Schutz „regulär religiöser Aktivitäten“ in die chinesische Verfassung aufgenommen. Dieser Schutz gilt allerdings nur für die fünf offiziell anerkannten Religionsgemeinschaften: Buddhismus, Daoismus, Islam, sowie die katholische und protestantische Kirche. Die Religionsausübung und die Ausbildung von Geistlichen unterliegen der Kontrolle von staatlichen Religionsbehörden. Verboten sind religiöse Praktiken, welche die öffentliche Ordnung und nationale Sicherheit gefährden oder das staatliche Bildungssystem untergraben.

Des Weiteren gilt der Grundsatz, dass Religionsgemeinschaften nicht von ausländischen Organisationen finanziell oder organisatorisch unterstützt werden dürfen. Dies betrifft insbesondere den zentralistisch organisierten Katholizismus. Katholiken stehen daher vor dem Dilemma, sich entweder vom Vatikan lossagen oder ihre Religion im Untergrund ausüben zu müssen.

Auch heute noch werden Angehörige von Religionsgemeinschaften in China verfolgt, schikaniert und verhaftet. Insbesondere Angehörige von Hauskirchen, uigurische Imame sowie tibetische Mönche buddhistischen Glaubens und Falun-Gong-Anhänger werden laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International immer wieder Opfer willkürlicher Festnahmen und Inhaftierungen.

Links und Literatur

Quellen & weitere Infos

Links:

Amnesty International: Die Lage der Menschenrechte in China

Bundeszentrale für politische Bildung: Menschenrechte in China

Human Rights Watch: Menschenrechte und Repression in China

Merics: China’s social credit score – untangling myth from reality

Merics: China’s Social Credit System in 2021: From fragmentation towards integration

Quellen & weitere Literatur:

- Cook, Sarah (2020): Beijing’s Global Megaphone: The Expansion of Chinese Communist Party Media Influence since 2017. Freedomhouse Report.

- Heberer, Thomas/Müller, Armin (2020): Entwicklungsstaat China. Politik, Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt und Ideologie, Berlin.

- Heberer, Thomas/Müller, (2017): Chinas gesellschaftliche Transformation Entwicklungen, Trends und Grenzen, Berlin.

- Heilmann, Sebastian (2016): Das politische System der Volksrepublik China, 3. aktualisierte Auflage, Berlin/Wiesbaden.

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: April 2024