Dossier

75 Jahre Grundgesetz

23. Mai 1949: Verfassungstag – Das Grundgesetz hat Geburtstag!

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz bei einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates ausgefertigt und verkündet. Damit war die Bundesrepublik Deutschland gegründet. 2024 jährt sich die Verabschiedung des Grundgesetzes zum 75. Mal.

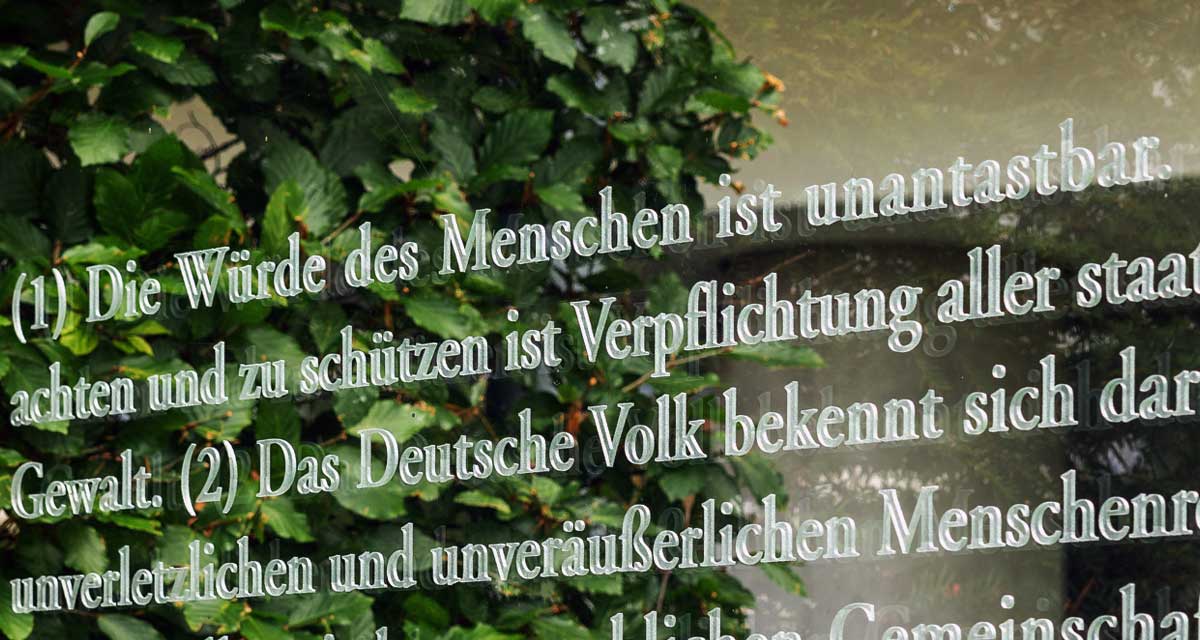

Vor dem Hintergrund des Scheiterns der Weimarer Republik und zwölf Jahren nationalsozialistischer Terrorherrschaft hatten sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes zum Ziel gesetzt, der neuen Bundesrepublik eine Verfassung zu geben, deren Dreh- und Angelpunkt die Würde jedes Einzelnen ist. Ganz bewusst haben sie mit Art. 1 den wohl wichtigsten Satz des Grundgesetzes an den Anfang gestellt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Sie schufen damit unmittelbar geltendes Recht für alle staatliche Gewalt.

Zunächst war das Grundgesetz als Provisorium gedacht und wurde deshalb bewusst nicht Verfassung genannt. Erst nach einer Wiedervereinigung sollte eine gesamtdeutsche Verfassung folgen. Die dem Grundgesetz ursprünglich vorangestellte Präambel brachte dies deutlich zum Ausdruck. Mit dem Beitritt der Länder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR am 3. Oktober 1990 wurde das Grundgesetz zur Verfassung des gesamten Volkes. Seit mehr als sieben Jahrzehnten ist das Grundgesetz nunmehr die Grundlage unserer freiheitlichen Demokratie. Es wurde vielfach geändert und angepasst, aber es hat sich bewährt und der Bundesrepublik Deutschland geholfen, zu einer stabilen Demokratie in der Mitte Europas zu werden.

Doch was steht im Grundgesetz? Und warum ist es so wichtig?

Was ist das Grundgesetz?

Wir nutzen täglich die Freiheiten, die uns das Grundgesetz gibt: freie Entfaltung der Persönlichkeit, Religionsfreiheit, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Freiheit der Berufsausübung und viele andere mehr. Alle diese Rechte sind die elementaren Grundlagen einer freiheitlich-demokratischen Verfassung. Kein Zweifel: Das Grundgesetz ist die beste Verfassung, die Deutschland je hatte. Ausgefüllt und gelebt werden muss sie jedoch von informierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Was ist überhaupt eine Verfassung?

In einer Verfassung stehen die Grundsätze, die die Form eines Staates, die Machtverteilung und die Rechte und Pflichten seiner Bürgerinnen und Bürger.

Historische Entwicklung

Umfragen belegen: Die weit überwiegende Mehrheit der Deutschen ist stolz auf das Grundgesetz und schätzt Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das Grundgesetz hat sich im Lauf der Jahrzehnte bewährt und erfährt eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Zunächst war es die „Bauordnung“ der noch jungen Republik und wurde schließlich zur „Hausordnung“ der deutschen Demokratie. Im Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz als vorläufige verfassungsrechtliche Grundlage für das „Provisorium Bundesrepublik“.

Das einst als „Provisorium“ entworfene Grundgesetz wurde mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 die Verfassung des wiedervereinigten Deutschlands. Auf die Ausarbeitung einer gänzlich neuen Verfassung und auf eine Volksabstimmung wurde nach dem Zusammenbruch der DDR verzichtet.

Wir stehen hinter unseren Grundwerten

Verfassungen begründen nicht nur die Grundstrukturen eines politischen Systems, sie drücken auch die Ziele des Staates, die Wertvorstellungen einer Gesellschaft und ihr Selbstverständnis aus. Trotz kritischer Stimmen und vereinzelter Forderungen nach mehr Elementen direkter Demokratie ist die parlamentarische Demokratie fest im Grundverständnis der Deutschen verankert. Auch wenn sich die Demokratie in den letzten Jahren unter den Zeichen von (Rechts-)Populismus, Extremismus, Hass und Hetze im Stresstest befindet, vertritt die große Mehrheit der Bürger*innen (immer noch) verfassungspatriotische Grundwerte: eine aktive und partizipative Staatsbürgerrolle, verbunden mit der Wertschätzung von demokratischen Institutionen und Verfahren. Genauso verwurzelt ist die Gewaltenteilung. Sie gehört zu den Grundprinzipien einer Demokratie und ist im Grundgesetz verankert. Die legislative (gesetzgebende), die exekutive (vollziehende) und die judikative (Recht sprechende) Gewalt kontrollieren sich gegenseitig und begrenzen die staatliche Macht.

75 Jahre Grundgesetz: Angebote der LpB zum Jubiläum

Ausstellung: 75 Jahre Grundgesetz

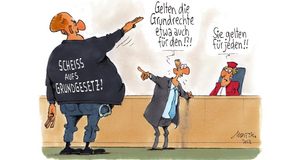

„Die Würde des Menschen ist unantastbar" mit Karikaturen von Gerhard Mester

Donnerstag, 15. Februar bis Mittwoch, 29. Mai 2024, Bad Urach

Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes zeigt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) in ihrem Tagungszentrum „Haus auf der Alb“ die Ausstellung „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Sie umfasst 24 Karikaturen des vielfach ausgezeichneten Karikaturisten Gerhard Mester. Die Sammlung bietet die Möglichkeit, die Grundrechte in ihrer Vielschichtigkeit kennenzulernen. Zugleich gibt sie Einblick in ihre Geschichte und ihre Bedeutung im Wandel der Zeit. Der Besuch der Ausstellung bietet sich vor allem auch für schulische und außerschulische Lerngruppen an.

Weitere Informationen

Tagung: 75 Jahre Grundgesetz – ein Versprechen auf die Zukunft?

Rückblick

In welchen Spannungsfeldern stehen die im Grundgesetz verankerten Grundrechte? Auf welche gesellschaftlichen Veränderungen gilt es zu reagieren? Welche Versprechen auf die Zukunft lassen sich im Wissen um 75 Jahre Grundgesetz ableiten? Diesen Fragen widmete sich eine Tagung, die am 18. April 2024 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes im Hospitalhof Stuttgart stattfand. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Kooperation mit der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, der Universität Tübingen und dem Evang. Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart.

Debatte: Sollen Kinderrechte ins Grundgesetz?

Bislang stehen Kinderrechte nicht explizit im Grundgesetz. Die Ampel-Koalition will das ändern – genauso wie die Vorgängerregierung das auch wollte. Doch passiert ist bislang nichts. Worum geht es bei der Debatte? Was sagen die Befürworter, was die Gegner einer solchen Grundgesetzänderung?

Grundgesetz-Quiz

Social-Media-Kanälen der Landeszentrale

Warum heißt unsere Verfassung „Grundgesetz“? Welcher Stuttgarterin hat es erkämpft, dass im Grundgesetz das Recht auf Kriegsdienstverweigerung verankert wurde?

Auf unseren Social-Media-Kanälen finden Sie jeden Freitag eine Quizfrage zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes und können in unseren Instagram-Stories auch selber mitraten!

Mehr zum Thema: Publikationen und Materialien zum Grundgesetz

Was steht im Grundgesetz?

Das Grundgesetz besteht aus 148 Artikeln, die der Bundestag hier auflistet. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine Rechte, die sogenannten Grundrechte. Artikel 1 des Grundgesetzes macht deutlich: Der Staat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Staat:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Artikel 1 Grundgesetz

Der Aufbau des Grundgesetzes

- Die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes beschreiben die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Diese legen fest, was der Staat im Umgang mit den Menschen darf und was nicht. In den Grundrechten ist zum Beispiel geregelt, dass staatliche Organe alle Menschen gleich behandeln müssen und dass jeder seine Meinung frei äußern darf.

- Die weiteren Artikel beschreiben die staatliche Organisation der Bundesrepublik. So gibt es zum Beispiel einen Absatz über Bund und Länder (Art. 20–37), über Institutionen wie den Bundestag oder den Bundesrat (Art. 38–69) oder über die Rechtsprechung (Art. 92–104).

Die Leitprinzipien

Art. 1, Abs. 1 lautet: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Der Schutz der Würde des Menschen stellt damit den obersten Verfassungsgrundsatz dar. An ihm soll alle staatliche Gewalt ihr Handeln ausrichten. Art. 1 GG bindet aber als oberster Grundsatz die staatliche Gewalt auch an alle folgenden Grundrechtartikel (Art. 2–Art. 19).

Von besonderer Bedeutung ist auch Art. 20 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ Dieser Grundgesetzartikel ist eine Art „Verfassung in Kurzform“, weil er die Grundprinzipien der Bundesrepublik festschreibt:

- Demokratieprinzip: Alle Gewalt geht vom Volk aus. Das Volk ist also der Souverän, das in der repräsentativen Demokratie seine Vertreterinnen und Vertreter wählt, die in den Parlamenten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und nach Mehrheitsprinzip entscheiden.

- Bundestaatlichkeit: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Bund der deutschen Länder, die zahlreiche Befugnisse haben. Über den Bundesrat wirken die deutschen Länder maßgeblich an der Gesetzgebung mit.

- Rechtsstaatlichkeit: Parlamente (Gesetzgebung), Regierung, Verwaltung und Rechtsprechung sind an die Verfassung gebunden. Unabhängige Gerichte, die allen Bürgerinnen und Bürger offen stehen, wachen über die Einhaltung der Gesetze.

- Sozialstaatsprinzip: Das Grundgesetz äußert sich nur mit wenigen Worten zu den Themen Sozialstaat. Mit Art. 20 GG (und zusammen mit Art. 1 GG) bekommt der Sozialstaat allerdings Verfassungsrang. Dennoch ist das Sozialstaatsprinzip eher ein Postulat, denn im Grundgesetz sind keine eindeutigen sozialen Grundrechte festgelegt (z. B. Grundrecht auf Arbeit). Über die Ausgestaltung des Sozialstaats entscheidet daher die Politik. Aber die muss sich auch vor höchsten Gerichten immer wieder an diesem Sozialstaatsprinzip messen lassen, etwa bei der Sicherung des Existenzminimums, bei Hilfebedürftigkeit (Sozialhilfe) oder beim Schutz von Familie und Kindern. Mit Art. 14 GG ist im Grundgesetz auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums verankert, wenngleich diese dort nicht näher ausgeführt wird. Dort heißt es in Abs. 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Darüber hinaus ist Art. 79 Abs. 3 des Grundgesetzes von besonderer Bedeutung, auch wenn er relativ weit hinten im Verfassungstext steht. Er wird auch die Ewigkeitsklausel oder die Ewigkeitsgarantie im Grundgesetz genannt, denn er gibt eine Bestandsgarantie für die verfassungspolitischen Grundsatzentscheidungen. Demnach dürfen die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger (ausgehend von Art. 1 GG), die republikanisch-parlamentarische Staatsform sowie die Gliederung des Bundes in Länder und ihre grundsätzliche Mitwirkung an der Gesetzgebung (Art. 20 GG) nicht angetastet werden – auch nicht im Wege einer Verfassungsänderung. Diese Grundprinzipien sind also unveränderbar.

Art. 79 Abs. 3 GG lautet: „Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.“

LpB-Podcast: 70 Jahre Grundgesetz trifft Independence Day. Ist ein Hype um Verfassungen gerechtfertigt?

Würde es Deutschland gut tun, auch in Zukunft, das Grundgesetz mehr zu feiern? Was unterscheidet uns verfassungstechnisch von den Amerikanern und welche Auswirkungen hat das? Darum geht es in der Podcast-Folge von POLTISCH BILDET, dem Podcast der LpB. Bianca Braun spricht mit Politikwissenschaftler und Leiter der LpB-Außenstelle in Freiburg, Professor Dr. Michael Wehner.

Weitere Infos zur Podcast-Folge: # 2 Politisch bildet

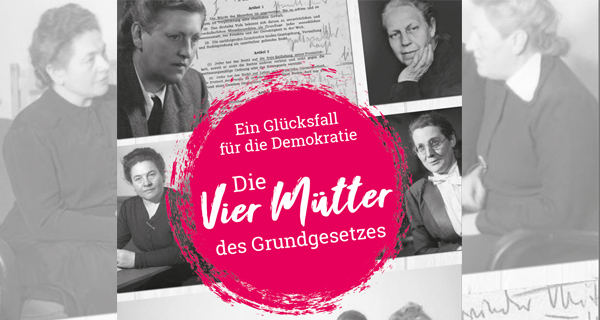

Die Mütter des Grundgesetzes - Vier Frauen im Parlamentarischen Rat

Selbstverständlich war es nicht, dass 1949 das Grundrecht auf Gleichberechtigung so klar in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war es 1948/49 Aufgabe des Parlamentarischen Rats, eine demokratische Verfassung für den neuen westdeutschen Staat zu erarbeiten. Lange Zeit war dabei von den „Vätern des Grundgesetzes“ die Rede.

Übersehen wurde, dass sich neben 61 Männern auch vier Frauen im Parlamentarischen Rat engagierten. Die vier Mütter des Grundgesetzes waren:

- Elisabeth Selbert

- Frieda Nadig

- Helene Weber

- Helene Wessel

Diesen „Müttern des Grundgesetzes“ ist es zu verdanken, dass die Verfassung Frauen und Männern die volle Gleichberechtigung garantiert. Die Verfassung der Weimarer Republik hatte Frauen lediglich „grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ zugestanden (Art. 109 Weimarer Reichsverfassung). Mit Leidenschaft, Zähigkeit und Durchsetzungskraft kämpften sie im Parlamentarischen Rat für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

Ein langer Weg zu wahrer Gleichberechtigung

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet, einen Tag später trat es in Kraft. Der Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in der Gesellschaft war damit frei. Doch viele im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankerten Bestimmungen widersprachen dem Grundrecht auf Gleichberechtigung. Nach Ablauf einer Übergangsfrist sollten diese bis 1953 mit der Verfassung in Einklang gebracht werden. Bundesregierung und Bundestag ließen diesen Termin jedoch tatenlos verstreichen.

Für die Umsetzung der Gleichberechtigung im Gesetzbuch brauchte es immer wieder den Druck von Frauenverbänden und Bundesverfassungsgericht. Erst 1957 wurde das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, 1977 erfolgte die Reform des Ehe und Familienrechts und im Jahr 1980 trat das Gesetz über die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz in Kraft. 1994 folgte das zweite Gleichberechtigungsgesetz und die Ergänzung des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz.

Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten war 1992 eine Gemeinsame Verfassungskommission zur Überarbeitung des Grundgesetzes einberufen worden. Politikerinnen und Frauenverbände monierten hier die Defizite beim Thema Gleichberechtigung und forderten den konsequenten Einsatz der politischen Kräfte zu deren Umsetzung.

Nach langwierigen Diskussionen wurde 1994 Artikel 3, Abs. 2 Grundgesetz um einen Zusatz ergänzt:

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Schrittweise und im Schneckentempo bewegt(e) sich die Politik in Richtung Gleichberechtigung. Rechtlich ist diese heute weitgehend erreicht. Doch Verfassungstext und Alltagswirklichkeit klaffen immer noch auseinander. Wenn es um gleiche Chancen für Männer und Frauen geht, existiert in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Demokratiedefizit.

Faltblatt: Die vier Mütter des Grundgesetzes

Ein Glücksfall für die Demokratie

Kann das Grundgesetz geändert werden?

Die Bedingungen für eine Änderung des Grundgesetzes regelt besagter Art. 79 GG in Absatz 2. Demnach ist für eine Änderung des Grundgesetzes eine hohe Hürde eingebaut: Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat (Länderkammer) muss eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten bzw. der Bundesratsstimmen vorliegen.

Obwohl die Hürden hoch sind, wurde das Grundgesetz seit seinem Inkrafttreten vielfach geändert. Seit 1949 ist ungefähr jeder zweite Artikel des Grundgesetzes verändert worden, mancher auch mehrfach. Insgesamt gab es mehr als sechzig Grundgesetzänderungen, die sich auf rund 230 einzelne Artikel ausgewirkt haben.

Die größte Änderung war sicherlich der Einigungsvertrag und damit der Beitritt der Länder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes im Jahr 1990. Eine große Verfassungsänderung zog 1956 auch die Aufstellung der Bundeswehr nach sich. Heftig umstritten waren 1968 die Notstandsregelungen (damals wurde Art. 20 ergänzt) oder 1993 die Änderung von Art. 16 (Grundrecht auf Asyl). 2006 machte die Föderalismusreform Eingriffe in den Grundgesetztext nötig und mehrfach wurde das Grundgesetz geändert, um den europäischen Einigungsprozess nachzuvollziehen.

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 1949 war das Grundgesetz ein relativ kurzer Text, gehalten in schlichter und schöner Sprache. Durch die zahlreichen Änderungen wurde der Text immer ausführlicher. Unter Staatsrechtler gibt es darüber schon seit Längerem eine Diskussion entlang der Frage, ob die Verfassungsänderungen nicht die Schlichtheit im Ausdruck, die Ästhetik und die Lesbarkeit des Grundgesetzes zum Nachteil verändern. Auch wird moniert, dass das Grundgesetz ursprünglich nur einen offenen Rahmen für die politische Ordnung der Bundesrepublik setzen sollte. Die vielen Details sollten daher besser der einfachen ausführenden Gesetzgebung überlassen werden. In der Tat ist dies auch bei vielen Grundgesetzartikeln immer dann der Fall, wenn am Ende eines Artikel steht: „Das Nähere regelt ein (Bundes-)Gesetz.“

Trotz – oder gerade wegen – aller Änderungen: Das Grundgesetz hat sich bewährt. Das war weder in seiner Entstehung angelegt noch historisch selbstverständlich oder gar zwingend. Aber das Grundgesetz hat den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten rund siebzig Jahre einen offenen Rahmen für notwendige Änderungen, wirksame Leitlinien und zentrale Grundwerte als Orientierung gegeben.

Der lange Weg zum Grundgesetz

1. Juli 1948

Die Militärgouverneure der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone geben den Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder mit den „Frankfurter Dokumenten“ den Auftrag, eine Verfassung ausarbeiten zu lassen. Wenig später nehmen die westdeutschen Ministerpräsidenten mit den „Koblenzer Beschlüssen“ den Auftrag an, wehren sich aber gegen eine Zementierung der deutschen Teilung. Um den provisorischen Charakter der Verfassung zu unterstreichen, einigen sie sich auf die Bezeichnung „Grundgesetz“. Auch soll keine verfassunggebende Versammlung einberufen werden, sondern ein von den westdeutschen Landtagen gewählter „Parlamentarischer Rat“. Das zu schaffende Grundgesetz soll auch nicht durch eine Volksabstimmung beschlossen werden, wie es die Militärgouverneure fordern, sondern es soll lediglich in den Landtagen ratifiziert werden.

1. September 1948

Im Bonner Naturkundemuseum Koenig versammeln sich die 65 stimmberechtigten Mitglieder des Parlamentarischen Rates. Sie wurden von den westdeutschen Landtagen nach Proporz der vertretenen Parteien gewählt. Hinzu kommen fünf nicht stimmberechtigte Vertreter der Berliner Stadtverordnetenversammlung. Der Parlamentarische Rat arbeitet wie ein Parlament mit Abgeordneten, Präsidium, Fraktionen und Ausschüssen. Zum Präsidenten wird Konrad Adenauer (CDU) gewählt. Die weiteren Plenar- und Ausschusssitzungen finden in der Pädagogischen Akademie Bonn statt.

Aus den Vorgängerländern des heutigen Baden-Württemberg sind im Parlamentarischen Rat neun Delegierte vertreten (zwei davon mussten im Lauf der Beratungen ersetzt werden):

- Baden: Hermann Fecht (CDU, im März 1949 durch Anton Hilbert ersetzt), Friedrich Maier (SPD);

- Württemberg-Hohenzollern: Paul Binder (CDU), Carlo Schmid (SPD);

- Württemberg-Baden: Fritz Eberhard (SPD), Theodor Heuss (FDP), Theophil Kaufmann (CDU), Felix Walter (CDU, im Febr. 1949 verstorben, ersetzt durch Adolf Kühn, Gustav Zimmermann (SPD).

Vor allem zwei Männer aus dem heutigen Baden-Württemberg prägen die Arbeit des Parlamentarischen Rates: Carlo Schmid als Vorsitzender der SPD-Fraktion und als Vorsitzender des Hauptausschusses sowie Theodor Heuss als Vorsitzender der Fraktion der FDP/DVP. Beide können auf ihre Erfahrungen mit den bereits verabschiedeten südwestdeutschen Landesverfassungen zurückgreifen.

Auf Carlo Schmid gehen die inhaltliche Formulierung der Grundrechte und ihre Platzierung ganz am Anfang des Grundgesetzes zurück. Auch das konstruktive Misstrauensvotum, die Abschaffung der Todesstrafe, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung und das Grundrecht auf Asyl verdanken wir maßgeblich Carlo Schmid. Auf Theodor Heuss geht der Name „Bundesrepublik Deutschland“ für das neue Staatswesen zurück, die schwarz-rot-goldene Flagge als eines der Staatssymbole, der Zuschnitt des Amts des Bundespräsidenten und dessen Wahl durch die Bundesversammlung. Heuss gelingt es auch immer wieder, bei strittigen Fragen zwischen CDU und SPD Kompromisse zu schmieden. 1949 wird er zum ersten Bundespräsidenten gewählt.

Weitere Infos im Faltblatt „Demokratische Traditionen“

8. Mai 1949

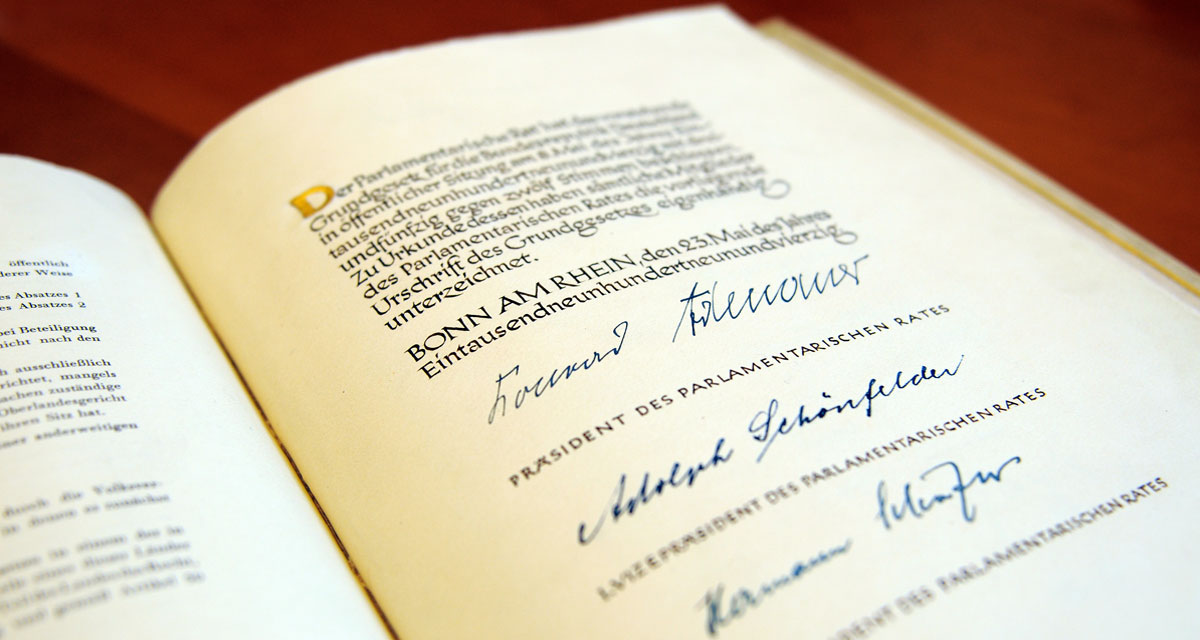

Genau vier Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs verabschiedet der Parlamentarische Rat mit 53 zu 12 Stimmen das Grundgesetz. Gegen das neue Verfassungswerk stimmen zwei Delegierte der KPD, des Zentrums, der Deutschen Partei (DP) und sechs der insgesamt acht CSU-Abgeordneten.

12. Mai 1948

Die drei westlichen Militärgouverneure erklären ihr Einverständnis zum Grundgesetz.

18.-21. Mai 1949

Innerhalb dieser wenigen Tage stimmen die westdeutschen Bundesländer dem Entwurf des Grundgesetzes zu. Die Landtage von Baden und Württemberg-Baden am 18. Mai 1949, der Landtag von Württemberg-Hohenzollern am 21. Mai 1949. Nur der bayerische Landtag stimmt gegen den Grundgesetzentwurf, weil er einer Mehrheit der bayerischen Abgeordneten zu wenig föderalistisch ist. Allerdings erkennt Bayern das Grundgesetz nachträglich an.

23. Mai 1949: Verkündung und Inkrafttreten des Grundgesetzes

Nach neun Monaten Arbeit wird auf der letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz ausgefertigt und feierlich verkündet. Noch am selben Tag wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit Ausnahme des Saarlandes, das erst 1957 Teil der Bundesrepublik wird, tritt es in Westdeutschland mit Ablauf dieses Tages in Kraft. Die Verfassungsurkunde unterzeichnen 63 Abgeordnete des Parlamentarischen Rates (zwei der KPD verweigern die Unterschrift), die fünf nicht stimmberechtigten Abgeordneten aus West-Berlin sowie die Ministerpräsidenten und Landtagspräsidenten der elf westdeutschen Länder sowie zwei weitere Vertreter West-Berlins. Damit ist die Bundesrepublik Deutschland gegründet.

Rückblick: Gesprächsreihe zum Grundgesetz: „WERTSACHEN – Was uns zusammenhält“

Eine Gesprächsreihe des Landtags von Baden-Württemberg (2017 bis 2020)

Die Gesprächsreihe „WERTSACHEN – Was uns zusammenhält“ hat zum Ziel, die wichtigen Grundlagen unseres Zusammenlebens zu beleuchten, lebendig werden zu lassen und damit eine Wertediskussion anzustoßen. Die Veranstaltungen des Landtags von Baden-Württemberg haben sich von 2017 bis 2020 mit dem Grundgesetz befasst.

Mit den Gesprächsabenden sollte Aufmerksamkeit und Neugierde geweckt werden für die in der Verfassung versammelten Grundrechte. Pro Jahr waren drei Veranstaltungen in verschiedenen baden-württembergischen Städten geplant. Auftakt war am 24. Januar 2017 im Landtag von Baden-Württemberg mit Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Was bis vor wenigen Jahren noch als unverrückbar galt, stand plötzlich im Zentrum der öffentlichen Diskussion: Grundrechte und demokratische Institutionen wurden angezweifelt, Grundwerte unserer Demokratie skeptisch hinterfragt. „Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, sich mit der Basis unseres Zusammenlebens auseinanderzusetzen, nämlich mit Grundgesetz und Landesverfassung“, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras.

Dokumentation: "WERTSACHEN - Was uns zusammenhält" (Texte und Fotos / Grafiken: © Landtag von Baden-Württemberg)

Publikationen und Materialien zum Grundgesetz

Handreichung Friedensbildung: Grundgesetz und innergesellschaftlicher Frieden

Unterrichtsideen für die Schule

Ausgabe 02-2024

Stuttgart 2024

MK 60-2024 Unsere Grundrechte

Leben in Freiheit und Sichterheit!

Mach´s klar! 60-2024

Politik - Einfach erklärt

Stuttgart 2024

P&U aktuell 21: „Die Würde des Menschen ist unantastbar."

Karikaturen zum Grundgesetz

Sonderausgabe P&U aktuell 21

Stuttgart 2023

Grundgesetz und Landesverfassung

Aktualisierte Auflage 2023

Stuttgart 2023

MK Grundrechte

Mach´s klar! 4-2012: Deine Grundrechte - und wie sie Dich schützen

Politik - Einfach erklärt

Stuttgart 2012

Demokratische Traditionen. Südwestdeutschland und das Grundgesetz

LpBStuttgart 2009

(Unterrichts-)Materialien zum Thema

LpB-Podcast "Politisch bildet" zum Grundgesetz

70 Jahre Grundgesetz trifft Independence Day. Ist ein Hype um Verfassungen gerechtfertigt?

Würde es Deutschland gut tun, auch in Zukunft, das Grundgesetz mehr zu feiern? Was unterscheidet uns verfassungstechnisch von den Amerikanern und welche Auswirkungen hat das? Darum geht es in der Podcast-Folge von POLTISCH BILDET, dem Podcast der LpB.

Portal: Voll in Ordnung – unsere Grundrechte

Die Grundrechtefibel für Kinder ab 8 Jahren

In der Fibel erklären wir die 19 Grundrechtsartikel unseres Grundgesetzes kindgerecht. So können schon Kinder ein Bewusstsein für die Verantwortung jedes Einzelnen an der Mitgestaltung des Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft entwickeln. Auch für den Einsatz in der Schule geeignet.

Inputs zu den Grundrechten

"Deine wöchentliche Ration..."

Im Paket „Deine wöchentliche Ration..." findest du Inputs zu einem Grundrecht. Die Grundrechte sind im deutschen Grundgesetz festgehalten und bilden die Grundlage für alle Gesetze und das Zusammenleben in Deutschland.

Grundgesetz & Grundrechte

in Zeiten der Corona-Pandemie

Es war eine historische Herausforderung für alle Verantwortliche in der Politik, in diesem Risikomanagement die schwierige Abwägung zwischen dem Schutz von Gesundheit und Leben der Bevölkerung einerseits und der Grundrechte andererseits vorzunehmen. Aber welche Grundrechte waren eigentlich eingeschränkt? Und war das überhaupt zulässig?

zum Dossier Grundrechte und Corona

Video: Das Grundgesetz

In einfacher Sprache erklärt!

In diesem Erklärvideo wird in einfacher Sprache die ersten sechs Artikel des Deutschen Grundgesetzes erklärt.

YouTube: Erklärvideo GG (Quelle: YouTube, Veröffentlicht am 27.11.2015)

Links zum Thema

Weitere Informationen

Links

Links

- Bundesregierung: 75 Jahre Grundgesetz

- Bundesregierung: Der Weg zum Grundgesetz

- Bundestag: Der Parlamentarische Rat und das Grundgesetz

- Das Grundgesetz zum Download

- Das Grundgesetz in deutsch und französisch

- Bundeszentrale für politische Bildung: 60 Jahre Grundgesetz

- Bundeszentrale für politische Bildung: Grundgesetz und Parlamentarischer Rat

- Bundeszentrale für politische Bildung: Thema im Unterricht: Grundgesetz

- Tagesschau: 75 Jahre Parlamentarischer Rat. "Demokratie - das sind wir" (09/2023)

- Lehrer-online: Der Weg zum Grundgesetz

Historisches zum Grundgesetz

Historisches zum Grundgesetz

Video: Verabschiedung des Grundgesetzes - Historischer Mitschnitt aus der Wochenschau

Der Ausschnitt aus der Wochenschau „Welt im Film“ berichtet über die Arbeit des Parlamentarischen Rates in Bonn. Er verabschiedet am 8. Mai 1949 das Grundgesetz und beschließt die neue Nationalflagge.

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Januar 2024