Dossier

Gewalt gegen Frauen

Jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der Täter der aktuelle oder ein früherer Partner. Auf das Jahr gerechnet wird in Deutschland fast jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet, weltweit wird sogar alle elf Minuten ein Mädchen oder eine Frau durch einen Partner oder Familienangehörigen getötet. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Statistisch gesehen wird in Deutschland alle 45 Minuten eine Frau Opfer von gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt. Und es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher liegt.

Mehrere Gedenk- und Aktionstage weisen auf dieses Problem hin. Am 14. Februar jeden Jahres wird anlässlich der Protestaktion „One Billion Rising" weltweit dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und grenzübergreifende Solidarität gegen Gewalt an Frauen zu zeigen. Der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ findet jährlich am 25. November statt. Seit 1991 führen die Vereinten Nationen jedes Jahr zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, die UN-Kampagne „Orange the World“ durch. 2024 steht sie in Deutschland unter dem Motto „Stopp Gewalt gegen Frauen“ mit dem Fokus auf geschlechtsspezifischer Gewalt in Partnerschaften.

Das Dossier gibt einen Überblick über die Gedenktage und liefert Hintergrundinfos sowie Zahlen zur Gewalt gegen Frauen.

Kostenloses Hilfetelefon: „Gewalt gegen Frauen“

Rund um die Uhr finden Betroffene hier Beratung und Hilfe. Die Telefonnummer ist kostenlos und bundesweit erreichbar. Sie kann auch ohne Handy-Guthaben genutzt werden. Weitere Informationen: www.hilfetelefon.de.

Mehrsprachiger Flyer „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen" (PDF)

Publikationen und weiterführende Links zum Thema „Gewalt gegen Frauen" liefert das Bundesfamilienministerium.

Gewalt gegen Frauen – Definition

Gewalt gegen Frauen findet jeden Tag statt. In allen Ländern, in allen Kulturen. Auch bei uns. Oma, Mutter, Tochter, Schwester, Freundin: Rein statistisch muss eine von vier Frauen in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch den Partner überstehen. Das zeigen die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, die jährlich im November veröffentlicht werden. Zu den Straftaten zählen etwa Stalking, Vergewaltigung, Körperverletzung und Mord. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten und jeden Alters. Hinzu kommt: Die Kriminalstatistik dokumentiert lediglich die angezeigten Straftaten. Die bundesweite Erhebung der Frauenhauskoordinierung macht jedoch deutlich, dass bei weitem nicht jede Frau, die Gewalt durch einen (Ex-) Partner erleidet, Kontakt zur Polizei aufnimmt.

Diese Fakten zeigen, warum der „Internationale Tag zur Beseitigung gegen Gewalt an Frauen“ notwendig ist. Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen anderer Kontinente, anderer Kulturen oder vergangener Zeiten. Sie ist traurige Wirklichkeit für viel zu viele Frauen – auch mitten in unserer Gesellschaft.

Was ist „Gewalt gegen Frauen“?

Gewalt gegen Frauen wird oftmals auch als geschlechtsspezifische oder geschlechtsbasierte Gewalt bezeichnet. Dies verdeutlicht, dass Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts ein höheres Risiko haben, von Gewalt betroffen zu werden.

Eine Definition für Gewalt gegen Frauen liefert die Istanbul-Konvention, das 2011 verabschiedete Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Konvention versteht Gewalt gegen Frauen „als eine Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung der Frau [...] und bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten Leben“.

Gewalt gegen Frauen kann verschiedene Formen annehmen – dazu eine Übersicht mit kurzen Erläuterungen.

Formen der Gewalt gegen Frauen

Häusliche Gewalt

Häusliche Gewalt bezeichnet nach Artikel 3 der Istanbul-Konvention „alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte".

Auf dieser Grundlage zählen zur Häuslichen Gewalt die Erscheinungsformen Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt. „Partnerschafsgewalt“ bezieht sich auf Opfer und Täter, die in einer partnerschaftlichen Beziehung waren oder sind. „Innerfamiliäre Gewalt“ hingegen meint Opfer-Täter-Konstellationen im Rahmen einer verwandtschaftlichen Beziehung.

Femizid

Als „Femizid“ wird die Ermordung beziehungsweise die bewusste Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts bezeichnet. Im Absatz „Femizide in Deutschland“ finden sich dazu ausführlichere Informationen.

Sexualisierte Gewalt

„Sexualisierte Gewalt“ beschreibt jede Handlung, durch die eine Person belästigt oder gegen den eigenen Willen zu einer sexuellen Handlung gezwungen wird. Der Fokus liegt auf der Machtausübung des Täters oder auch der Täterin.

Unter den Begriff „sexualisierte Gewalt“ fallen somit nicht nur sexuelle Belästigung und unerwünschte sexuelle Kommunikation (z.B. obszöne Äußerungen, Gesten, aufdringliche Blicke, Zeigen oder Senden sexueller Inhalte im digitalen Bereich), sondern auch körperliche Übergriffe wie sexuelle Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung.

In den letzten Jahren hat sich in der Fachwelt der Begriff „sexualisierte Gewalt“ immer stärker durchgesetzt. Er setzt sich bewusst vom Begriff „sexuelle Gewalt“ ab. Als „sexualisierte Gewalt“ benannte Übergriffe dienen nicht einfach der sexuellen Befriedigung der Täter (selten: Täterinnen), sie werden vielmehr eingesetzt, um Macht zu demonstrieren und andere zu erniedrigen. Sexualisierte Gewalt findet deshalb oft in Abhängigkeitsverhältnissen statt. Sie kann jede Frau und jedes Mädchen betreffen.

Digitale Gewalt

„Digitale Gewalt“ umfasst gewaltvolle Handlungen im digitalen Raum. Dies beinhaltet etwa Belästigung, Diskriminierung, Nötigung und Herabsetzung der betroffenen Personen über Nachrichtendienste, E-Mails oder Soziale Medien. Digitale Gewalt betrifft besonders häufig Frauen und Mädchen. Sie ergänzt oftmals andere Formen der Gewalt – so können sich Stalking und häusliche Gewalt auch im digitalen Raum vollziehen.

Weibliche Genitalverstümmelung

Der Begriff „Weibliche Genitalverstümmelung“ (deutsch für „Female Genital Mutilation“, kurz FGM) umfasst alle Praktiken, bei denen die äußeren weiblichen Genitalien aus medizinisch nicht erforderlichen Gründen teilweise oder vollständig entfernt oder auf andere Weise verletzt werden (Quelle: UN Women).

Die Praxis der Genitalverstümmelung ist international als Verstoß gegen die Menschenrechte von Mädchen und Frauen anerkannt. Sie verdeutlicht die patriarchale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und stellt eine extreme Form der Diskriminierung von Frauen und Mädchen dar. Die Betroffenen sind zumeist minderjährige Mädchen vor dem fünften Lebensjahr, aber auch ältere Mädchen und jungen Frauen. Weibliche Genitalverstümmelung wird vor allem in knapp 30 Ländern Afrikas (v.a. rund um die Sahel-Staaten) und des Nahen Ostens sowie in einigen asiatischen und lateinamerikanischen Ländern praktiziert (Quelle: Europäisches Parlament).

Zur Genitalverstümmelung gehören die teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und der Klitorisvorhaut, der kleinen Schamlippen mit oder ohne Entfernung der großen Schamlippen, die Verengung der vaginalen Öffnung sowie weitere schädigende Eingriffe an den weiblichen Genitalien. Neben oft extremen körperlichen und psychischen Schmerzen kann diese Form der Gewalt auch zum Tod der betroffenen Mädchen und Frauen führen (Quelle: WHO).

Aufgrund von Migrationsbewegungen ist weibliche Genitalverstümmelung keineswegs nur auf Länder des Globalen Südens beschränkt: Eine Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ergab 2020, dass in Deutschland circa 67.000 Frauen und Mädchen von diesen gewaltsamen Praktiken betroffen sind. Im Vergleich zu den Zahlen von 2017 ist das ein Anstieg von 40 Prozent (Quelle: BMFSFJ).

Zwangsheirat

Unter Zwangsverheiratung versteht man eine Eheschließung unter Androhung oder Ausübung von Gewalt und gegen den Willen der Braut, des Bräutigams oder beider Eheleute. Betroffen von einer (drohenden) Zwangsverheiratung sind vor allem Mädchen ab Beginn der Pubertät, aber auch Jungen und Transpersonen. Die Kinderheirat kann als eine Form der Zwangsverheiratung gesehen werden. Zwangsverheiratungen finden auf der ganzen Welt, aber vor allem in Ländern Südasiens und in Afrika südlich der Sahara statt.

(Quelle: CARE Deutschland e.V.)

Die Zwangsverheiratung ist seit 2011 in Deutschland ein eigener Strafbestand. Im Jahr 2023 wurden laut Bundeskriminalamt 83 Personen Opfer einer Zwangsverheiratung, 80 davon waren weiblich. Diese Zahl zeigt allerdings nur das Hellfeld auf. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Zwangsverheiratungen im Dunkelfeld wesentlich größer ist.

(Quelle: Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2023)

Weitere Informationen:

- BMFSFJ: Zwangsverheiratungen bekämpfen – Betroffene wirksam schützen. Eine Handreichung für die Kinder- und Jugendhilfe.

- GesellschaftsReport BW (2022): „Nein, ich will nicht!“ – Zwangsverheiratung in Baden-Württemberg.

Menschenhandel

Nach dem deutschen Strafrecht bezeichnet der Begriff „Menschenhandel“ die Anwerbung, Beförderung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit. Zweck ist die Ausbeutung der „gehandelten“ Person. Dabei geht es vor allem um sexualisierte Ausbeutung (Nötigung, Zwangsprostitution) sowie Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen (Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft).

Der Großteil der in Deutschland von Menschenhandel betroffenen Personen stammt aus Ost- sowie Südosteuropa. 2020 gab es insgesamt 465 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung. Die Aufdeckung von Straftaten im Zusammenhang mit Menschenhandel ist jedoch nur sehr schwer möglich, weshalb von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen wird (Quelle: BKA; Bundeslagebild 2023 Menschenhandel und Ausbeutung).

Eine ausführlichere Übersicht über die verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen findet sich auf der Internetseite von UN Women und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Gewalt gegen Frauen – Gesetzliche Lage

Die Istanbul-Konvention

Die Istanbul-Konvention, das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument im europäischen Raum gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Der Europarat verabschiedete die Konvention 2011 und sechs Jahre später, im Jahr 2017, ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland die Konvention. Am 1. Februar 2018 trat sie in Deutschland in Kraft und ist seither geltendes Recht.

Unterzeichnet wurde die Istanbul-Konvention von allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ratifiziert haben sie allerdings noch nicht alle EU-Staaten: In Bulgarien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Lettland, Litauen und der Slowakei ist dieser Schritt noch nicht erfolgt. Die Ratifizierung der Konvention ist jedoch Voraussetzung, damit diese in einem Staat rechtlich bindend wird (Quelle: BMFSFJ).

In Deutschland verpflichtet sich die Bundesregierung mit der Ratifizierung der Konvention dazu, dass alle staatlichen Organe – darunter Gesetzgeber, Gerichte und Strafverfolgungsbehörden – die Verpflichtungen der Konvention umsetzen. Damit sollen Frauen vor allen Formen der Gewalt geschützt werden, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt soll verhindert bzw. beendet und Täter strafrechtlich verfolgt werden. Zur Umsetzung der Konvention plant die Bundesregierung eine Gesamtstrategie und den Aufbau einer Koordinierungsstelle.

Frauenpolitische Akteurinnen kritisieren allerdings das ihrer Einschätzung nach mangelhafte Engagement deutscher Behörden bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die seit 2018 im „Bündnis Istanbul-Konvention“ zusammengeschlossenen Frauenrechtsorganisationen und Verbände mit Arbeitsschwerpunkt Gewalt gegen Frauen monieren, dass eine ressortübergreifende Gesamtstrategie zur Umsetzung der Konvention und handlungsfähige Institutionen immer noch fehlen. Die notwendigen Ressourcen, um das Recht von Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen, würden in der Bundesrepublik nach wie vor nicht bereitgestellt.

Auch die Bewertung der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland durch die unabhängige Gruppe von Fachleuten des Europarates GREVIO (Group of experts on action against violence against women and domestic violence) von 2022 zeigt deutlichen Handlungsbedarf. Zwar werden einzelne Änderungen im Strafrecht wie auch die Kriminalisierung von digitaler geschlechtsspezifischer Gewalt positiv hervorgehoben, allerdings stellen die Forschende auch erhebliche Umsetzungsdefizite in der deutschen Gesetzgebung fest. Dazu gehören etwa Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, ein Mangel an Schutz- und Beratungsräumen für Betroffene sowie eine unzureichende Datenerhebung (Quellen: Deutsches Institut für Menschenrechte, GREVIO Bericht, Deutscher Bundestag: Umsetzungsstand der Istanbul-Konvention in Deutschland, Österreich, Schweden und Spanien (2024)).

In der Türkei ist im Bereich der Istanbul-Konvention eine besorgniserregende Entwicklung zu verzeichnen: Bereits 2021 trat Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret aus der Istanbul-Konvention aus. Im Juli 2022 hat das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Austritt bestätigt. Konservative Gruppen wie auch der Staatspräsident befürchten, die Konvention fördere Homosexualität und bedrohe traditionelle Familienwerte. Nach dem Austritt aus der Konvention kam es in der Türkei zu Protesten und Kundgebungen. Menschenrechts- und Frauenorganisationen weltweit zeigten sich bestürzt über die Entscheidung der türkischen Regierung. Die Anzahl der Frauenmorde in der Türkei ist seit dem Austritt aus der Istanbul-Konvention deutlich gestiegen (Quellen: Deutsche Welle, UN Women Deutschland).

Weitere Informationen:

- Europäischer Rat zur Istanbul Konvention

- Bundeszentrale für politische Bildung: Gewalt gegen Frauen (2017)

Das Gewaltschutzgesetz

Das Gewaltschutzgesetz, das Menschen in Deutschland gezielt vor häuslicher Gewalt schützen soll, wurde bereits 2002 vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Im Sinne des Gesetzes werden unter Gewalt vorsätzliche und widerrechtliche Verletzungen des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung einer anderen Person verstanden. Auch psychische Gewalt ist durch das Gesetz abgedeckt.

Die Grundsätze der Strafzumessung bei Gewalttaten definiert der Paragraf 46 Strafgesetzbuch (StGB). Handeln straffällige Personen etwa aus rassistischen oder antisemitischen Motiven, wirkt das seit 2021 strafverschärfend.

Die Ampel-Regierung aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP ergänzte 2023 den Gesetzestext um weitere strafverschärfende Motive für Gewalt. Diese Erweiterung von Paragraf 46 StGB ermöglicht eine härtere Bestrafung von Tätern, die Frauen aufgrund ihres Geschlechts Gewalt zufügen (Quelle: BMI, DIMR, Deutscher Bundestag 2024)

- Tagesschau (Juli 2022): Gesetzentwurf des Justizministers Buschmann: Gewalt gegen Frauen soll strenger bestraft werden

EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt

Auf der Ebene der Europäischen Union haben sich die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat auf eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt geeinigt und diese am 7. Februar 2024 verabschiedet. Die Richtlinie ist die erste umfassende Regelung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der EU. Da eine Richtlinie jedoch für die Mitgliedsstaaten nicht direkt bindend ist, müssen diese nationale Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie erlassen.

Mit der EU-Richtlinie wird nicht nur körperliche, sondern auch psychische, wirtschaftliche und sexuelle Gewalt – im realen Leben als auch online – unter Strafe gestellt. Auch weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsehen und digitale Gewalt werden mit der Richtlinie als eigenständige Straftaten eingeordnet. Darüber hinaus fordert die Richtlinie Maßnahmen zur Verhütung aller Arten von Gewalt gegen Frauen einschließlich häuslicher Gewalt sowie die Verpflichtung zur Umsetzung von Unterstützungsangeboten für Betroffene.

Kritisierende der Richtlinie monieren, dass keine Einigung auf eine Kriminalisierung von Vergewaltigungen erzielt wurde (Quelle: Europäische Kommission; Tagesschau).

Gewalthilfegesetz

In Deutschland sichert die aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP bestehende Bundesregierung im Koalitionsvertrag von 2021 zu, „das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder ab[zu]sichern“ (Mehr Fortschritt wagen. Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 2021, S. 91).

Ziele des Gesetzes sind unter anderem ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung, die finanzielle Beteiligung des Bundes beim Ausbau von Frauenhäusern sowie verpflichtende Anti-Gewalttrainings für (potenzielle) Täter.

Da das 2021 angekündigte Gewalthilfegesetz bisher jedoch weder vorgelegt noch beraten wurde und das Ende der Legislaturperiode naht, fordert der Deutsche Frauenrat am 1. Oktober 2024 in einem Brandbrief an die Bundesregierung, Frauen besser vor Gewalt zu schützen und das Gewalthilfegesetz zu realisieren: „Wir bitten nicht, wir fordern. […] Verabschieden Sie das Gewalthilfegesetz – und geben Sie den Menschen in diesem Land den Schutz, der ihnen zusteht.“

Sexualisierte und häusliche Gewalt gegen Frauen

Definition: Häusliche und sexuelle Gewalt

Als Gewalt gilt individuelles Handeln, das darauf abzielt oder in Kauf nimmt, andere zu schädigen, ob körperlich, seelisch, sexuell oder in ihrer sozialen Teilhabe. Frauen werden in unserer Gesellschaft verhältnismäßig oft mit zwei Formen von Gewalt konfrontiert:

- häusliche Gewalt, also Gewalt in nahen Beziehungen, insbesondere durch Partner oder Ex-Partner.

- sexuelle Gewalt innerhalb von Beziehungen, aber auch im öffentlichen Raum und in der Arbeitswelt.

Tatort: die eigenen vier Wände

Frauen und Männer sind von Gewalt unterschiedlich betroffen

Männer erleben körperliche und auch sexuelle Gewalt am häufigsten in öffentlichen Räumen, am ehesten in ihrer Jugend, aber auch als Opfer Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. In Paarbeziehungen, so der Befund aus mehreren Studien, erleben Männer vor allem psychische Gewalt; körperliche Gewalt jedoch am ehesten etwa durch Ohrfeigen und selten so, dass Verletzungen erfolgen.

Frauen hingegen erfahren körperliche Gewalt (32 Prozent) und sexuelle Gewalt (13 Prozent) am häufigsten in Paarbeziehungen oder nach einer Trennung. Betroffen sind alle Altersgruppen. Fast zwei Drittel der betroffenen Frauen trugen mindestens einmal Verletzungen davon. Knapp 60% aller Frauen haben schon einmal Partnerschaftsgewalt erlebt.

Sowohl körperliche als auch gravierende sexualisierte Gewalt erleben Frauen zu 70 Prozent in der eigenen Wohnung. So waren laut Bundeskriminalamt 2023knapp 450.000 Frauen in Deutschland von Gewalt betroffen. 40,3 % der Delikte geschahen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Die Tatverdächtigen sind zu 75,6% Männer.

Häusliche Gewalt an Frauen hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen: Im Jahr 2019 wurden 154.260 Frauen Opfer häuslicher Gewalt, 2023 waren es 180.715. Allerdings sind das die Zahlen des BKA – nicht alle Opfer häuslicher Gewalt zeigen die Tat auch an, so dass hier von einer umfänglichen Dunkelziffer auszugehen ist.

Die Opfer von Straftaten im Bereich der sexualisierten Gewalt waren 2023 zu über 87% weiblich (Quelle zum gesamten Absatz: Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2023)

Sexuelle Belästigung – Häufigste Form der Gewalt gegen Frauen

Laut der Dunkelfeldstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ ist die häufigste Form von Gewalt an Frauen die sexuelle Belästigung. Knapp 60 Prozent aller Befragten berichteten davon, 86 Prozent von ihnen erlebten diese Form der Gewalt im öffentlichen Raum durch unbekannte oder wenig bekannte Personen.

An zweiter Stelle steht sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder der Schule. 27 Prozent aller befragten Frauen haben Situationen sexueller Belästigung erlebt, in denen sie sich ernsthaft bedroht fühlten, bei neun Prozent mündeten diese in gravierende sexualisierte und/oder körperliche Gewalt (repräsentative Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“, 2004).

Eine entsprechend umfassende aktuelle Erhebung liegt derzeit nicht vor, mit Blick auf andere Studien ist jedoch davon auszugehen, dass diese Zahlen sich nicht signifikant verändert haben dürften.

Häusliche Gewalt – Viele zermürbende Übergriffe

Häusliche Gewalt wird vom Bundeskriminalamt in Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt unterteilt. Beide Gewaltphänomene betreffen vor allem Frauen.

Während zahlreiche Studien zu häuslicher Gewalt den Blick vorrangig auf physische Gewalt richten, ist das zentrale Merkmal der Partnerschaftsgewalt oft eine Kette kleinerer, aber zermürbender Übergriffe und Nötigungen, mit denen längerfristig eine umfassende Kontrolle durchgesetzt werden soll. In der Regel handelt es sich dabei um zeitlich länger gestreckte Gewaltmuster, die alle Aspekte des Alltags durchdringen und meist über Ausdrucksformen sexualisierter Gewalt hinausgehen.

Bei sexualisierter Gewalt ist die Eingrenzung noch deutlicher:

Studien fragten etwa nach ungewolltem Anfassen, durch körperlichen Zwang oder Drohungen erzwungene sexuellen Handlungen und Penetration. Andere Übergriffe fielen unter die Rubrik „sexuelle Belästigung“.

Zudringlichkeiten auch ohne körperlichen Übergriff wie Stalking oder verbale sexualisierte Belästigungen sind jedoch sicher mehr als bloß „lästig“. In vielen Situationen ist es für betroffene Frauen schwer einzuschätzen, ob oder wann Aufdringlichkeit in einen physischen Übergriff übergehen wird. Ungefragt und aufdringlich als sexuelle „Beute“ behandelt zu werden, ist zudem für Betroffene entwürdigend.

Weitere Informationen:

Unter Verwendung des Beitrags von Carol Hagemann-White, überarbeitet durch die Internetredaktion der LpB BW. Originaltext aus Bürger&Staat 3/2018 (PDF).

Bürger & Staat „Gewalt“

Kostenloses Material der LpB BW

Der Beitrag „Sexuelle und häusliche Gewalt gegen Frauen“ von Carol Hagemann-White erschien in der Ausgabe 3/ 2018 der Zeitschriftenreihe Bürger & Staat zum Thema „Gewalt“.

Femizide in Deutschland

Der Begriff „Femizid“ bezeichnet den Mord beziehungsweise die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts.

Maßgeblich geprägt wurde der Begriff im Jahr 1976 von der Soziologin Diana E. H. Russell, die Femizide definierte als die „Tötung von weiblichen Personen durch männliche Personen, weil sie weiblich sind“. Dabei unterscheidet sie zwischen mysogynen Tötungen, also Tötungen aus Verachtung und Frauenhass, und Tötungen von Frauen, weil diese sich der männlichen Kontrolle entziehen und nicht den patriarchalischen Rollenvorstellungen entsprechen.

Der Großteil der Taten spielt sich im Kontext der Machtdynamik von Sexismus und Frauenfeindlichkeit oder Hass gegenüber Frauen ab. Hintergrund sind nach wie vor geschlechterhierarchisch strukturierte Gesellschaften, in denen ein Macht-Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern besteht.

(Quelle: Zeitschrift APuZ, bpb: Wie tödlich ist das Geschlechterverhältnis?).

Gewalt gegen Frauen in der Coronakrise

Die zwischen 2020 und 2022 grassierende Covid19-Pandemie wirkte sich auch auf die Sicherheit von Frauen und Kindern im häuslichen Umfeld aus. Laut Berichten von Frauenhäusern, Beratungsstellen und Hilfetelefonen nahm häusliche Gewalt ab der ersten Phase der coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu. So muss man davon ausgehen, dass durch die Corona-Krise auch in diesem Feld Ungerechtigkeiten verstärkt und bereits vorhandene Missstände schlimmer wurden.

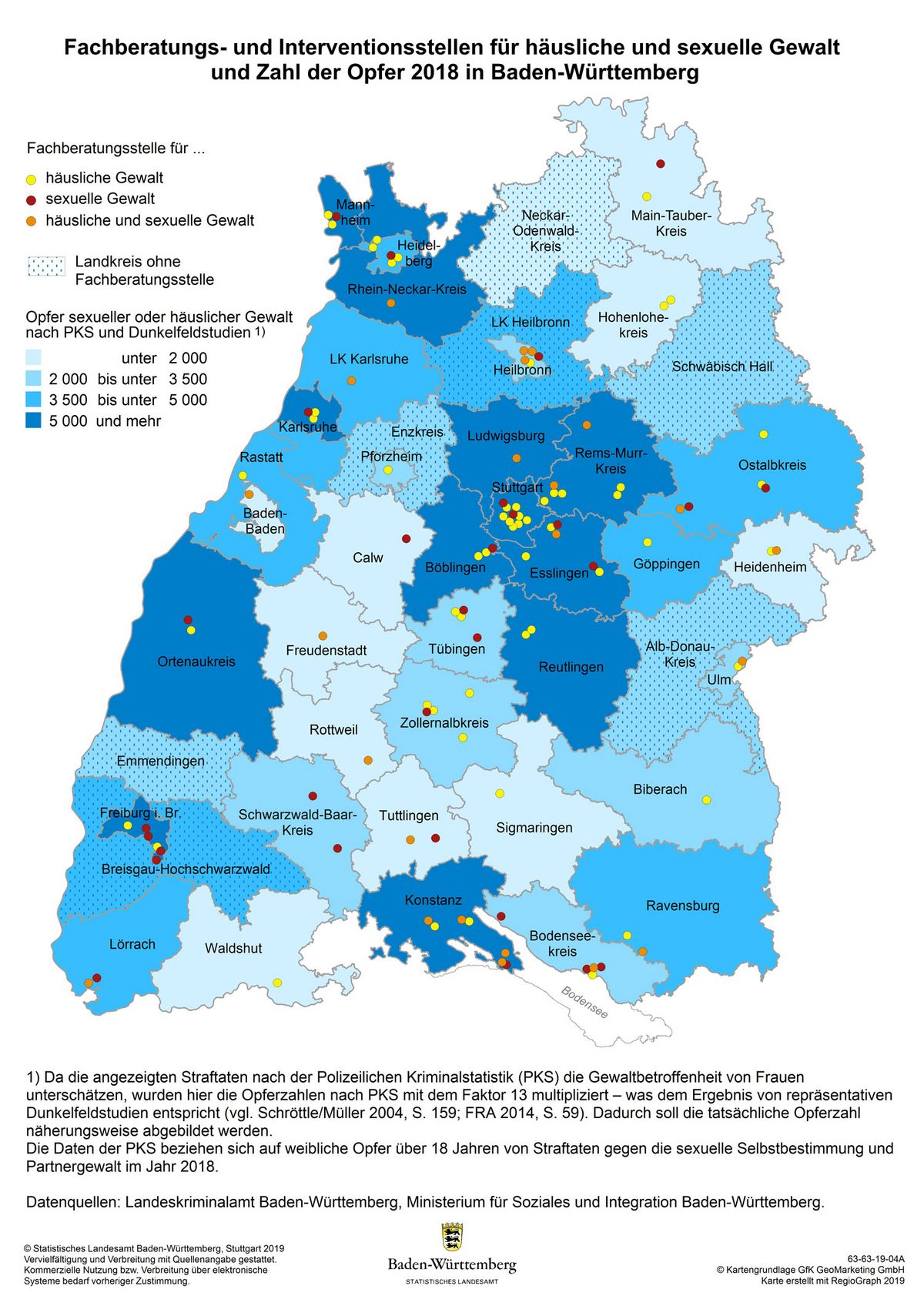

Zahlen zur Gewalt gegen Frauen in Baden-Württemberg

Laut einem Bericht des SWR vom Juni 2024 wurden im Jahr 2023 von der Polizei über 16.400 Fälle häuslicher Gewalt in Baden-Württemberg verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Zunahme von circa 10 Prozent. Vergleicht man die Zahlen von 2023 mit denen des Vor-Corona-Jahres 2019 beträgt der Anstieg sogar fast 30 Prozent. Auch hier ist von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen.

In Baden-Württemberg existieren 156 Fachberatungsstellen für Frauen und Mädchen, die von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind (Stand: Januar 2024). Diese Einrichtungen bieten vielfältige Angebote, die zum Teil auch über die Beratung und Begleitung von Frauen hinausgehen (vgl.: GesellschaftsReportBW 2019).

Dennoch erhalten nicht alle betroffenen Frauen und Kinder in Baden-Württemberg die benötigte Unterstützung. Zum einen fehlen im ländlichen Raum häufig entsprechende Angebote, zum anderen sind in Städten Frauen- und Kinderschutzhäuser oft ausgelastet: 2019 fehlten laut einem Bericht der Stuttgarter Zeitung offiziell 633 Frauenhaus-Plätze im Land. Nach der offiziellen Empfehlung der Frauenhausplatzberechnung des Europarats dürfte das Defizit allerdings bei über 2.000 Plätzen liegen.

Der von der Landesregierung zugesagte neue “Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen in Baden-Württemberg“ sollte 2024 veröffentlicht werden. Die Universität Stuttgart wurde dafür mit der Überprüfung der Umsetzung der Istanbul-Konvention im Land beauftragt, die als Grundlage für die Überarbeitung des bisherigen Landesaktionsplans dienen soll. Dabei sollen auch Gewaltformen wie digitale Gewalt und Gewalt an Frauen mit Behinderungen verstärkt berücksichtigt werden. Informationen zum Stand der Überarbeitung des Landesaktionsplans wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Landesaktionsplan Baden-Württemberg gegen Gewalt an Frauen (2014)

Die Kampagne „nachtsam“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg wurde im September 2021 gestartet. Ihr Ziel ist es, Mitarbeitende von nachtschaffenden Betrieben wie Clubs, Diskotheken und Lokale für sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe auf Frauen zu sensibilisieren.

Weitere Informationen:

- Bestands-und Bedarfsabfrage der Fachberatungsstellen in BW (2019)

- PM: Landesregierung BW: Neuer Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen (2023/2024)

- Übersicht der Fachberatungsstellen für Frauen und Mädchen in Baden-Württemberg, die von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind (Stand: Januar 2024)

- Übersicht der Hilfs- und Schutzangebote für von Gewalt betroffene Frauen in Baden-Württemberg (2024)

- Informationen zur und Anlaufstellen im Falle einer Zwangsverheiratung in Baden-Württemberg (GesellschaftsReport BW 2022)

Zahlen zur Gewalt gegen Frauen in Deutschland

Partnerschaftsgewalt an Frauen

Zahlen zur Gewalt an Frauen in Deutschland liefert die kriminalstatistische Auswertung des Bundeskriminalamts. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt lag im Jahr 2023 bei 256.276 und ist damit im Vergleich zum Jahr 2022 um 6,5 Prozent gestiegen (2022: rund 240.000 Opfer). 70 Prozent der Gewaltbetroffenen waren weiblich.

Versuchte oder vollendete Delikte gegen Frauen, die laut dem Berichtsjahr 2023 Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden:

| Delikt | Fallzahl (Frauen) |

|---|---|

| Vorsätzliche, einfache Körperverletzung | 99.255 (77,2%) |

| Bedrohung, Stalking, Nötigung | 41.352 (87,7 %) |

| Gefährliche Körperverletzung | 19.121 (67,4 %) |

| Vergewaltigung, sex. Nötigung/Übergriffe | 4.284 (98 %) |

| Freiheitsberaubung | 1.940 (86 %) |

| Mord und Totschlag | 411 (80,5 %) |

Gegenüber 2022 ist 2023 die Anzahl der weiblichen Opfer von Partnerschaftsgewalt-Delikten um 5,2 Prozent gestiegen.

Auch im Bereich Häusliche Gewalt hat die Zahl der Betroffenen in den letzten sechs Jahren deutlich zugenommen und liegt 2023 bei 256.276 (2018: 212.896; +20,0 %). Der Anteil der Opfer von Partnerschaftsgewalt lag im Jahr 2022 bei 65,6 % (157.818 Betroffene), der der innerfamiliären Gewalt bei 34,4 % (82.729 Betroffene). Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung des Problemfelds „Partnerschaftsgewalt".

Frauen werden keineswegs nur in sozialen Brennpunkten von ihrem Partner geschlagen, vergewaltigt, beschimpft oder gedemütigt. Auch Frauen aus mittleren und höheren Bildungs- und Sozialschichten können Opfer von Partnerschaftsgewalt werden. Zu den Risikofaktoren für sie gehören vor allem Trennungsabsichten oder die tatsächliche Trennung der Beziehung.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei weitem nicht jede Frau, die Gewalt durch einen (Ex-) Partner erleidet, Kontakt zur Polizei aufnimmt. Die Zahlen des BKA verdeutlichen lediglich das Hellfeld, so eine bundesweit erhobene Statistik der Frauenhauskoordinierung.

Zahlen zur Gewalt gegen Frauen in Europa

Quelle: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) | Grafik: Statista

Quelle: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) | Grafik: Statista

Grafik als barrierefreie Tabelle

Grafik als barrierefreie Tabelle

| Land | Anteil in Prozent |

|---|---|

| Dänemark | 52 |

| Finnland | 47 |

| Schweden | 46 |

| Niederlande | 45 |

| Frankreich | 44 |

| Großbritannien | 44 |

| Lettland | 39 |

| Luxemburg | 38 |

| Belgien | 36 |

| Deutschland | 35 |

| EU-28 | 33 |

Jede dritte EU-Bürgerin wurde bereits mindestens einmal Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt – das zeigt die 2014 veröffentlichte Studie „Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung“ der European Union Agency for Fundamental Rights FRA. Laut einer Eurobarometer-Umfrage von 2016 ist Gewalt gegen Frauen in manchen EU-Mitgliedstaaten nach wie vor akzeptiert und wird sogar gerechtfertigt.

Zu den Arbeitsschwerpunkten europaweit aktiver Frauenorganisationen wie der European Women’s Lobby gehört daher das Engagement gegen alle Formen der Gewalt an Frauen und gegen sexistische Diskriminierungen.

Femizide europaweit

Laut einer Studie des European Data Jounalism Network zur Gewalt gegen Frauen wurden im Jahr 2022 in Europa mindestens 2.588 Frauen Opfer von Femiziden, davon 800 Frauen aus EU-Mitgliedsstaaten.

Analog zu Deutschland stellt sich auch europaweit das Problem bei der Erfassung von Femiziden, da mehrere europäische Staaten die Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind, nicht als Femizide definieren und diese somit oft gar nicht in vollem Umfang geschlechtsbezogene Gewalt erfassen können.

Eine Ausnahme stellt Spanien dar. Dort sind Femizide seit Anfang 2022 als solche anerkannt und werden anhand von fünf verschiedenen Kategorien erhoben: Femizide durch den (Ex-)Partner, durch Familienangehörige, sexualisierter und sozialer Femizid sowie der sogenannte „stellvertretende“ Femizid.

Diese Kategorisierung ermöglicht Spanien eine umfassende Auswertung von Femiziden.

Weiterführende Informationen:

- Aktueller und umfassender Überblick über die Gesetzeslage zu Femiziden in Europa: Länderreport 2023 des Netzwerks WAVE (Women Against Violence Europe).

- Überblick des European Data Journalism Network zu Gewalt gegen Frauen (Februar 2023).

- Vertiefte Infos zu Gewalt gegen Frauen in der EU: Violence against women: an EU-wide survey (2014).

- Informationen zur EU-weiten Umfrage zu gender-based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV).

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen

Was bedeutet der 25. November?

Frauenrechtsaktivistinnen in vielen Ländern begehen jedes Jahr am 25. November den „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen“, der eng mit dem Thema geschlechtsbezogene Gewalt verknüpft ist. Dieses Datum wurde im Gedenken an die Mirabal-Schwestern gewählt, drei politische Aktivistinnen aus der Dominikanischen Republik, die am 25. November 1960 vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter brutal ermordet wurden. Sie waren im Untergrund tätig und an Aktivitäten gegen den dominikanischen Diktator Rafael Trujillo beteiligt.

1981 wurde der 25. November zum Gedenktag. Auf einem Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen in Bogotá in Kolumbien würdigten die Teilnehmerinnen die Mirabal-Schwestern und riefen deren Todestag als Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen aus. Seitdem machte dieser in immer mehr Ländern begangene Tag auf häusliche Gewalt, Gewalt in der Partnerschaft, Zwangsprostitution und sexuellen Missbrauch aufmerksam. Seit 1999 ist der 25. November auch von den Vereinten Nationen als offizieller internationaler Gedenktag anerkannt.

Geschichte des Gedenk- und Aktionstags

1994 verabschiedeten die Vereinten Nationen (UN) die Declaration on the Elimination of Violence against Women, die „Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“. Im Februar 2000 erließ die UN-Generalversammlung die Resolution 54/134, die den 25. November offiziell zum „Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ bestimmte und damit Regierungen, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu Kooperation und Aktivitäten rund um den Gedenktag auffordert.

Mit der Einführung dieses Internationalen Tages will die UN Position gegen geschlechtsbezogene Gewalt beziehen. Aktivistinnen in vielen Ländern der Erde nutzen seitdem jedes Jahr den 25. November, um die Öffentlichkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

In Deutschland initiierte die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die sich für die gleichen Rechte und Selbstbestimmung von Frauen weltweit einsetzt, am 25. November 2001 erstmals die Flaggen-Aktion „Frei leben von Gewalt". Mittlerweile ist die Aktion bundesweit bekannt: Zahlreiche Gleichstellungsbeauftragte, Verbände und Ministerien hissen jedes Jahr im November die Terre-des-Femmes-Fahne, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Weitere Informationen:

- Europäische Kommission: Questions & Answers: International Day for the Elimination of Violence Against Women (2018)

- Bundeszentrale für politische Bildung: Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (2017)

UN-Kampagne „Orange the World“

Die UN-Kampagne „Orange The World“ macht seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Beginnend mit dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, läuft jährlich die Kampagne mit vielen Aktionen auf der ganzen Welt. UN Women Deutschland stellt die Kampagne in diesem Jahr unter das Motto „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an!“.

Bezeichnend für die Kampagne ist die jährliche Aktion in zahlreichen Städten weltweit, wichtige Gebäude in der Farbe orange zu beleuchten. Aber es finden auch viele Kundgebungen und Protestaktionen statt, orangene Fahnen werden gehisst, jede:r Einzelne kann ein orangenes Licht ins Fenster stellen und natürlich in den sozialen Netzwerken auf das Thema aufmerksam machen (#orangetheworld).

Protestaktion „One Billion Rising“

Weltweiter Aktionstag am 14. Februar

Seit 2013 findet der Aktionstag „One Billion Rising“ jedes Jahr am 14. Februar in vielen Ländern der Erde statt. Am Valentinstag lädt „One Billion Rising" (englisch für „Eine Milliarde erhebt sich“) Menschen weltweit dazu ein, mit einer Tanz-Demonstration auf die hohe Zahl von Gewalttaten gegen Frauen aufmerksam zu machen und gemeinsam kreativ und lautstark ein Ende der Gewalt an Frauen zu fordern.

Die „Milliarde“ (one billion) beruht auf einer UN-Statistik, nach der weltweit jede dritte Frau schon einmal Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt wurde – oder im Extremfall sogar ermordet wurde.

Das Besondere an der Protestaktion „One Billion Rising“ ist ihr Charakter als bewegter Flashmob: Die oft in rot gekleideten Teilnehmenden tanzen nach einer einfach erlernbaren Choreographie und machen damit auf das Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ aufmerksam. Gleichzeitig zeigen sie kollektive Stärke – getragen von der globalen Solidarität aller, die an diesem Tag in rund 200 Ländern auf die Straße gehen.

„One Billion Rising“ ist somit auch eine weltweite Demonstration der Gemeinsamkeit. Die Aktivist:innen machen sich für Gleichberechtigung, Sicherheit und Freiheit aller Frauen, für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und den Zugang zu Bildung für Mädchen stark. Gefordert werden zudem Rechte für LSBTIQ*-Personen (lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen). Vielerorts werden die Tanzaktionen gefilmt und setzen als geteilte Videos über den Tag hinaus ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

One Billion Rising 2025: „Rise for Empathy“

2023 feierte die Bewegung „One Billion Rising“ ihr zehnjähriges Jubiläum. Aufgrund des großen Erfolges wurde das Motto „Rise For Freedom“ von 2024 beibehalten. Die Protestierenden setzten sich mit ihren Tanzeinlagen für die „Freiheit vom Patriarchat und von all seinen Nachkommen… gegen die anhaltenden Verschärfung der Gewalt – Vergewaltigung, Hass, Ausgrenzung, Tötung, Diskriminierung, Ausbeutung, Missbrauch, Kriege, Spaltung, Besetzung und Kontrolle“, so die One Billion Rising-Webseite.

2025 wird der Tag unter dem Motto „Rise for Empathy“ stattfinden. Mit dem Motto verdeutlicht OBR die Wichtigkeit von Empathie und gewaltfreier Kommunikation in der Erziehung. Das Ziel ist, „mit Empathie und gewaltfreier Kommunikation den Ursachen von Gewalt“ entgegenzuwirken (One Billion Rising 2025).

Informationen zu „One Billion Rising“ werden im Netz unter #obr und #obrd sowie #riseforfreedom und #createthenewculture geteilt.

„One Billion Rising zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen.“

Website „One Billion Rising“

Weitere Angebote und Informationen der Landeszentrale für politische Bildung

Zu allen Dossiers zum Thema Frauen und Politik.

Diversity und Gender Mainstreaming

Für eine vielfältige Gesellschaft

Diversity ist ein Ansatz, der die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufzeigen möchte. Alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter oder ihrer Religion oder Herkunft, sollen Anerkennung erhalten und wertgeschätzt werden. Diversity hinterfragt unseren Umgang mit Vielfalt in unserer Gesellschaft. Gender Mainstreaming bezeichnet die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen.

Autorinnen: Fachbereich Frauen und Politik | Internetredaktion LpB BW | Letzte Aktualisierung: November 2024.