Dossier

Internationaler Frauentag

8. März 2025

Seit 1911 feiern Frauen den „Internationalen Tag der Frauen“, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Der Tag soll die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten richten. Und er will dazu ermutigen, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen.

Der Internationale Frauentag 2025 steht unter verschiedenen Mottos:

- So rücken die Vereinten Nationen mit ihrem Slogan „For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment" („Für ALLE Frauen und Mädchen: Rechte. Gleichheit. Empowerment.“)" die Gleichstellung der Geschlechter und für gleiche Rechte, Macht und Chancen, damit niemand zurückgelassen wird. Im Mittelpunkt steht besonders die Stärkung der nächsten Generation.

- Der Verein UN Women Deutschland begeht den Tag zum 30. Jahrestag der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform „Für ALLE Frauen und Mädchen“. Der diesjährige Internationale Frauentag ist daher ein Aufruf zum Handeln. Die zentralen Bereichen – Frauen- und Mädchenrechte voranbringen, Geschlechtergleichstellung fördern und Empowerment stärken – müssen beschleunigt angegangen werden.

- Das Aktionsbündnis International Womens Day hat zum Internationalen Frauentag 2025 das Motto: „Accelerate Action“ (Beschleunigung der Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter). Bei der derzeitigen Geschwindigkeit des Fortschritts wird es bis 2158, das etwa fünf Generationen sind, dauern, um die volle Geschlechterparität zu erreichen, so die Daten des Weltwirtschaftsforums. Zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter wird eine erhöhte Dynamik und Dringlichkeit bei der Bewältigung der systemischen Barrieren und Vorurteile, denen Frauen sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich ausgesetzt sind, gefordert.

Weitere Infos zum Internationalen Frauentag 2025 in sozialen Medien finden sich unter dem Hashtags #ForAllWomenAndGirls #IWD, #InternationalWomensDay #IWD2025 #EachforEqual

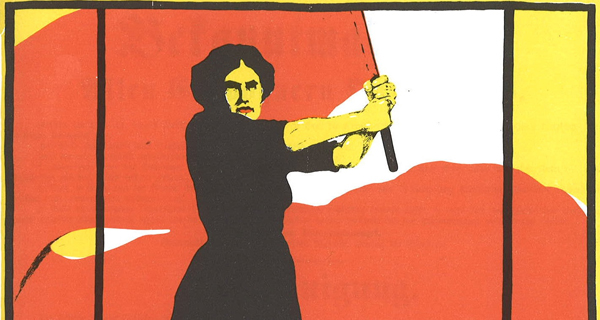

„Heraus mit dem Frauenwahlrecht!“

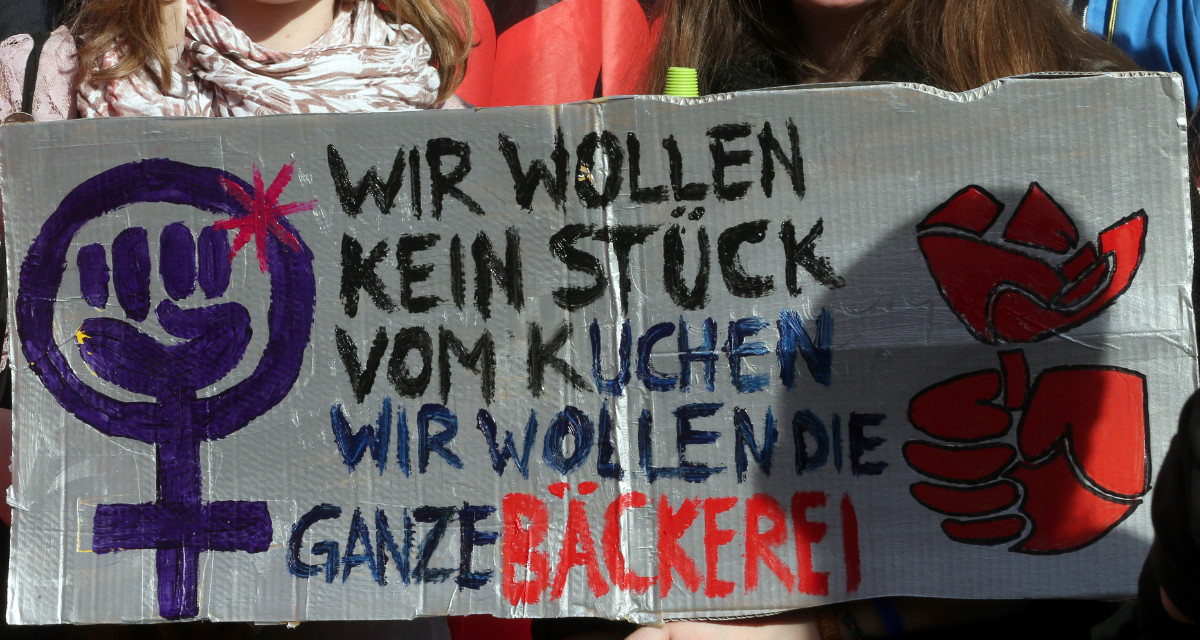

Dieser Satz war die Hauptforderung der „Mütter“ des Internationalen Frauentags vor über 110 Jahren. Auch wenn dasWahlrecht für Frauen inzwischen in fast allen Ländern der Erde erreicht wurde, ist die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter dennoch weder in Deutschland noch im Rest der Welt Realität. Der Internationale Frauentag hat seine Wichtigkeit daher immer noch nicht verloren und wird weiterhin jährlich begangen. Frauen auf der ganzen Welt machen am 8. März mit Veranstaltungen, Feiern und Demonstrationen auf die noch immer nicht verwirklichten Frauenrechte aufmerksam.

Der Internationale Frauentag

Der Internationale Frauentag, auch Weltfrauentag genannt, wird am 8. März begangen und ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wichtiges Datum. In 26 Staaten ist er sogar ein gesetzlicher Feiertag.

Ein internationaler Aktionstag

Den internationalen Charakter des Tages zeigt die Tatsache, dass die Vereinten Nationen (UN) an die Tradition des Internationalen Frauentags angeknüpft haben. Am 8. März 1975 richtete die UN im Rahmen des „Internationalen Jahrs der Frau“ erstmals eine Feier aus. 1977 forderte die UN-Generalversammlung mit einer Resolution alle Staaten dazu auf, einen Tag im Jahr zum „Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ zu erklären.

Die jährlich stattfindenden Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag (englisch: International Women’s Day) stehen seither unter wechselnden Schwerpunktthemen mit jeweils länderübergreifender Relevanz. Die Themenauswahl ist groß, denn nach wie vor sind Frauen auf der ganzen Welt in vielen Lebensbereichen benachteiligt. In den letzten Jahren lag der Fokus des Frauentags etwa auf besserer Bildung für Mädchen, mehr Beteiligung von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen oder besseren Lebensverhältnissen für Frauen in ländlichen Regionen.

Zur Webseite: International Women´s Day, UN Women Deutschland, Vereinte Nationen

Bildergalerie: Der Internationale Frauentag weltweit

Der Weltfrauentag in Deutschland

Deutschland gehört zum kleinen Kreis derjenigen Länder, in denen der Internationale Frauentag bereits in den ersten Jahren nach seiner Einführung im Jahr 1911 begangen wurde. Eine entscheidende Rolle für die Ausrufung des ersten Frauentages spielten die deutschen Sozialdemokratinnen Clara Zetkin und Käte Duncker, die damals mit verantwortlich dafür waren, den Weltfrauentag offiziell ins Leben zu rufen.

Über 110 Jahre später ist bereits viel von der Geschichte des Internationalen Frauentags in Vergessenheit geraten. Diese war gerade in Deutschland besonders bewegt:

Hier wurde der Tag während des Nationalsozialismus verboten, geriet in der jungen Bundesrepublik zeitweilig in Vergessenheit und wurde in der DDR mit staatlich gelenkten Feiern begangen. Nach der deutschen Wiedervereinigung erlebte der Frauentag hierzulande aber ein Comeback. Heute ist er Plattform einer vielfältigen politischen Frauenbewegung und weitgehend im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert.

Weiterführende Informationen: Faltblatt zum Internationalen Frauentag

Bedeutende Frauen

Frauen im Fokus

Aus der Reihe „Frauen im Fokus“ des Fachbereichs Frauen und Politik haben wir hier einige Dossiers über Frauen zusammengestellt, die sich maßgeblich für die Gleichberechtigung von Frauen und insbesondere für das Frauenwahlrecht einsetzten:

Wegbereiterinnen der Demokratie im Südwesten

Die ersten Parlamentarierinnen in Baden und Württemberg

Wegbereiterinnen der Demokratie im Südwesten. Porträts engagierter früherer Parlamentarierinnen aus Baden und Württemberg.

Informationen zu Porträts von Frauen aus Baden und Württemberg, die zwischen 1919 und 1933 als Abgeordnete im Reichstag oder in den Landtagen aktiv waren, finden Sie hier.

Das Postkarten-Set porträtiert eine Auswahl der ersten badischen und württembergischen Parlamentarierinnen. Der mutige politische Kampf von Frauen für das Wahlrecht der Frauen, Sie engagierten sich für die Mädchen- und Frauenrechte, stritten für Arbeiterinnenrechte oder waren in der kommunalen Armenfürsorge aktiv. Sie wurden zu "Wegbereiterinnen der Demokratie".

Bestellen / Download

Geschichte des Internationalen Frauentags

Warum der Weltfrauentag gerade am 8. März gefeiert wird, ist nicht mehr exakt auszumachen. Um das Datum des Tages wie auch um seinen politischen Hintergrund rankten sich in der Vergangenheit mehrere Erzählungen. Inzwischen ist aber unbestritten, dass der Weltfrauentag sozialistische Wurzeln und mehrere „Mütter“ hat.

Die mutigen Anfänge

Bereits auf der ersten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1907 forderte Clara Zetkin das allgemeine Frauenwahlrecht, nachdem 1904 in Berlin der Weltbund für das Frauenstimmrecht gegründet wurde. Außerdem demonstrierten am 8. März 1908 in New York Textilarbeiterinnen für das Frauenwahlrecht, kürzere Arbeitszeiten, höhere Löhne und mehr Arbeitsschutz. Daran anknüpfend riefen Sozialistinnen in den USA den letzten Februar-Sonntag in jedem Jahr als nationalen Aktionstag für das Frauenwahlrecht aus. 1909 wurde er zum ersten Mal begangen.

US-Amerikanerinnen waren es auch, die 1910 auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Idee eines Frauentags verbreiteten. Clara Zetkin und Käte Duncker, Sozialdemokratinnen aus Deutschland, brachten einen entsprechenden Antrag ein, der positiv aufgenommen wurde. Am 27. August 1910 beschlossen 100 Delegierte aus 17 Ländern auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung eines jährlichen Internationalen Frauentags. Ziel und Hauptforderung dieses Tages war das Frauenwahlrecht. Damit war der Internationale Frauentag offiziell ins Leben gerufen.

Am 19. März 1911 fand daraufhin in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA der erste Frauentag statt. Die Wahl dieses Datums sollte den revolutionären Charakter des Frauentags unterstreichen, denn der nahegelegene 18. März war der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während der Revolution von 1848.

Zum ersten Frauentag sagte Clara Zetkin:

| Dieser Internationale Frauentag ist die wuchtigste Kundgebung für das Frauenwahlrecht gewesen, welche die Geschichte der Bewegung für die Emanzipation des weiblichen Geschlechts bis heute verzeichnen kann.“ Clara Zetkin, Frauenrechtlerin, 1911 |

Im Ersten Weltkrieg versuchten politisch aktive Frauen in mehreren Ländern, aus ihm einen Aktionstag gegen den Krieg zu machen. Da pazifistische Veranstaltungen in Kriegszeiten aber fast überall verboten waren, konnte der Frauentag nur im Geheimen begangen werden. In den folgenden Jahren wechselte das Datum des Frauentags, bis es 1921 auf den 8. März festgelegt wurde.

Wichtiger Meilenstein: Frauenwahlrecht in Europa

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Revolution war es in Deutschland am 12. November 1918 soweit: Frauen erhielten das aktive und passive Wahlrecht – ebenso wie 1918 in Österreich, Polen und Russland. Im Januar 1919 konnten deutsche Frauen das erste Mal in der Geschichte wählen und gewählt werden. Als erste Frauen in Europa erhielten 1906 Finninnen dieses Recht (zeitgleich mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer), gefolgt von Norwegen 1913 und Dänemark (einschließlich Island) 1915.

In der Schweiz mussten die Frauen bis 1971 warten, bis sie auf Bundesebene dieses Recht beanspruchen konnten. Die Einführung hing von einer männlichen Volksabstimmung ab, ebenso wie in Liechtenstein als europäischem Schlusslicht, wo Frauen erst 1984 das Wahlrecht erhielten.

Auch heute noch gibt es Staaten, in denen das Frauen das Wahlrecht erschwert oder vorenthalten wird. Dazu gehören Bhutan, Brunei und Saudi-Arabien.

Forderung nach Frauenrechten

Nachdem das Wahlrecht für Frauen errungen war, rückten andere Ungleichbehandlungen in den Mittelpunkt des 8. März, an dem Frauen mit Demonstrationen und Kundgebungen auf ihre Benachteiligung aufmerksam machten. Zentrale Forderungen waren Arbeitsschutzgesetze, gleicher Anspruch auf Bildung, ausreichender Schutz für Mütter und Kinder, gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder legaler Schwangerschaftsabbruch. In all diesen Bereichen mussten Frauen massive Einschränkungen und Gebote hinnehmen, die dem hierarchischen Geschlechterverhältnis geschuldet sind.

Dass Clara Zetkin sich 1919 der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) anschloss, hatte Folgen für den Internationalen Frauentag: Für viele galt er nun als kommunistisch „besetzt“. In der Weimarer Republik fanden deshalb zwei Frauentage statt: ein sozialdemokratischer ohne festes Datum und ein kommunistischer am 8. März. Mit diesem Datum sollte an den Arbeiterinnenstreik 1917 in St. Petersburg erinnert werden, der die russische Februar-Revolution mit angestoßen hatte.

Keine Frauenrechte im Nationalsozialismus

In Deutschland brachte der Nationalsozialismus einen herben Rückschritt für Frauen und Frauenrechte: Weder die politische Beteiligung von Frauen noch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern standen zwischen 1933 und 1945 auf der Tagesordnung. Der Internationale Frauentag wurde von den Nationalsozialisten verboten – und dafür der Muttertag in den Vordergrund gerückt.

Der Muttertag entsprach stärker der NS-Ideologie und dem damit verbundenen Frauenbild. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs überlebte der Frauentag in Deutschland nur im Untergrund. Dort wagten mutige Frauen, ihn heimlich zu begehen. An den Weltfrauentag zu erinnern galt auch als Erkennungszeichen für Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus.

Gleichberechtigung im Grundgesetz

Hartnäckig haben es vier Frauen im Parlamentarischen Rat 1948/49 (Dr. Elisabeth Selbert, Frieda Nadig, Helene Weber und Helene Wessel – die „Mütter des Grundgesetzes“) geschafft, fünf entscheidende Wörter ins Grundgesetz zu bringen: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ (Artikel 3, Abs. 2). Nach langen Diskussionen wurde dann 1994 der Gleichberechtigungs-Artikel im Grundgesetz um einen Zusatz ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Eine aktive Gleichstellungspolitik ist seitdem Verfassungsauftrag.

Selbstverständlich war es nicht, dass der Gleichberechtigungsartikel in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde. 1948/49 arbeiteten 65 Männer und Frauen im Parlamentarischen Rat an einer demokratischen Verfassung für den neuen deutschen Staat. Lange war dabei nur von den „Vätern des Grundgesetzes“ die Rede. Den wenigen Frauen im Parlamentarischen Rat — Dr. Elisabeth Selbert, Frieda Nadig, Helene Weber und Helene Wessel — als den „Müttern des Grundgesetzes“ ist es zu verdanken, dass unsere Verfassung Frauen die volle Gleichberechtigung garantiert.

Der Frauentag im geteilten Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Gründung der beiden deutschen Staaten und dem Kalten Krieg zwischen Ost und West kam es erneut zu einer Spaltung des Internationalen Frauentags.

In der DDR wurde der 8. März offiziell als „Tag der Frau“ gefeiert — mit verordneten sozialistischen Veranstaltungen. In der DDR wurde der Internationale Frauentag groß gefeiert. Die Staats- und Parteiführung verlieh jährlich die Clara-Zetkin-Medaille zur Würdigung von Initiativen und des „Fleißes“ der Frauen. Im Mittelpunkt standen hauptsächlich Festveranstaltungen und Empfänge. Trotzdem fanden auch Demonstrationen statt, bei denen Frauen aus der DDR Solidarität zu Frauen auf der ganzen Welt zeigten. Frauentage galten als Höhepunkt der DDR-Frauenpolitik, deren Hauptziel es war, so viele Frauen wie möglich in den Erwerbsprozess einzugliedern. Mit der Zeit entwickelte sich der 8. März in der DDR jedoch immer mehr zu einem Pendant des westdeutschen Muttertags.

In der frühen Bundesrepublik hatte der Frauentag aufgrund seiner sozialistischen Geschichte einen schweren Stand. Er wurde nur von einer kleinen Minderheit begangen, die sich vor allem für Frieden und gegen die Wiederaufrüstung Westdeutschlands engagierte. Gegen Ende der 1950er Jahre geriet der 8. März zunehmend in Vergessenheit, bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts fanden in der BRD nur wenige Veranstaltungen statt. Erst die neue Frauenbewegung ab den 1970er Jahren schaffte es, den Frauentag in der Bundesrepublik neu zu beleben. Er wurde zunehmend zum Tag der feministischen Solidarität unter Frauen verschiedener Schicht, Herkunft und Generation. Mit ihrer Forderung „Das Private ist politisch“ rückte die Zweite Frauenbewegung neue Themen wie Gewalt in der Ehe, Rechte von Migrantinnen oder Diskriminierung nicht-heterosexueller Lebensweisen ins Bewusstsein.

1975 erklärten die Vereinten Nationen einen Tag im Jahr offiziell zum Internationalen Frauentag.

Der 8. März heute

Im vereinten Deutschland wird der Internationale Frauentag seit 1993 von Frauen unterschiedlicher politischer Richtungen gefeiert. Vor allem beim „Frauenstreiktag“ am 8. März 1994 erlebte er ein viel beachtetes Comeback. Jedes Jahr am 8. März organisieren Frauengruppen, Gewerkschaften, Gleichstellungsbeauftragte und Frauen aus Parteien und Verbänden Veranstaltungen im ganzen Land. So unterschiedlich wie die Beteiligten sind auch die Themen des Frauentags in Deutschland: Chancengleichheit im Erwerbsleben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Verbesserung der Situation von Migrantinnen, Kampf gegen Gewalt an Frauen und gegen Zwangsprostitution oder Frauenhandel. Der Frauentag ist heute Plattform für eine vielfältige Frauenbewegung und fest im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert. Auch im 21. Jahrhundert ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. Die Hauptforderungen der Gründerinnen des Internationalen Frauentags sind inzwischen zumindest in Europa erfüllt. Dennoch bleibt in Sachen Frauenrechte viel zu tun. Frauen aller Länder nutzen deshalb den 8. März weiterhin, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Sie fordern eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt sind.

Im heutigen Deutschland sind in den letzten Jahren Frauen- und Menschenrechtsverletzungen neu ins Bewusstsein gerückt. Dieses Bewusstsein über Verbrechen wie Genitalverstümmelung, Ehrenmorde, Zwangsheirat und -prostitution sowie Frauenhandel ist elementar, um Frauenrechte hier in Deutschland, aber auch weltweit verteidigen zu können

Der internationale Frauentag als gesetzlicher Feiertag

Als erstes deutsches Bundesland hat Berlin im Jahr 2019 den Frauentag als gesetzlichen Feiertag eingeführt, in Mecklenburg-Vorpommern gehört der 8. März seit 2023 zu den arbeitsfreien Feiertagen.

Weitere Beiträge zu Gleichstellung und Frauenrechten

Dossiers der Landeszentrale für politische Bildung

Frauen in den Länderparlamenten

Beim Anteil weiblicher Abgeordneter nimmt der baden-württembergische Landtag eine Schlusslicht-Position ein: 35 von derzeit 143 Parlamentariern sind Frauen.

zum LpB-Dossier „Frauenanteil in Länderparlamenten“

Equal Pay Day — Entgeltgleichheit für Männer und Frauen

Der Aktionstag will auf den Unterschied im Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern (Gender Pay Gap) aufmerksam machen.

12. November: Geburtsstunde des Frauenwahlrechts

Das Frauenwahlrecht war ein Meilenstein auf dem Weg zur Chancengleichheit von Männern und Frauen. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland am 12. November 1918 ist der „Aufruf an das Deutsche Volk“ des Rats der Volksbeauftragten inmitten der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg, der Frauen das Wahlrecht zuspricht.

zum LpB-Dossier „12. November 1918: Geburtsstunde des Frauenwahlrechts“

25. November: Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Auf das Jahr gerechnet ermordet jeden Tag in Deutschland ein Partner oder Ex-Partner eine Frau oder versucht es. Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen anderer Kontinente, anderer Kulturen oder vergangener Zeiten. Es ist traurige Wirklichkeit für viel zu viele Frauen mitten in unserer Gesellschaft.

zum LpB-Dossier „Gewalt gegen Frauen“

Diversity und Gender Mainstreaming

Diversity ist ein Ansatz, der die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufzeigen möchte. Gender Mainstreaming bezeichnet die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen.

Weitere Berichte und Artikel zu den Themen Frauen, Frauenpolitik und Gleichstellung finden Sie hier.

Unterrichtsmaterial und Publikationen

der Landeszentrale für politische Bildung

Reihe BAUSTEINE: „Frauen und Männer“

Frauen und Männer — so oder anders! Das Heft stellt eine Vielzahl von Methoden für die geschlechtersensible Jugendbildung vor.

Download (PDF, 4,5 MB)

Landeskundliche Reihe: Geschlechtergeschichte

Band 44: Frau und Mann, Mann und Frau. Eine Geschlechtergeschichte des deutschen Südwestens 1789 - 1980.

Weitere Publikationen und Unterrichtsmaterialien zu den Themen Frauen, Frauenpolitik und Gleichstellung finden Sie hier.

Info-Reihe: Frauen im Fokus

Vergessen, unbekannt, unentdeckt

In der Geschichtsschreibung haben Frauen es immer noch schwer, Eingang in Lehrbücher und Lehrmeinungen zu finden. Doch es gab und gibt sie – die revolutionären, politisch aktiven und visionären Frauen. Wir stellen sie in den „Fokus“ dieser Reihe.

... mehr

Veranstaltungen

der Landeszentrale für politische Bildung

Workshops, Vorträge, Seminare: Aktuelle Veranstaltungen zum Thema Frauen und Politik finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

Video: Internationaler Frauentag

Videos

Weiterführende Links

Weiterführende Links

- Vereinte Nationen: International Women's Day

- UN: WOMEN

- Bundeszentrale für politische Bildung: Frauenbewegung

- Bundeszentrale für politische Bildung: Frauen in Deutschland

- Bundeszentrale für politische Bildung: Frauenwahlrecht

- Bundeszentrale für politische Bildung — Aus Politik und Zeitgeschichte (ApuZ 42/2018): Frauen wählen

- Bundeszentrale für politische Bilung — Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 37-38/2011): Frauen in Europa

- Bundeszentrale für politische Bilung — Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 50/2009): Frauen in Politik und Medien

- Bundeszentrale für politische Bilung — Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 24-25/2008): 50 Jahre Gleichberechtigung

- Bundeszentrale für politische Bildung — Aus Politik und Zeitgeschichte (B 33-34/2002): Geschlechter-Gerechtigkeit / Gender

Links zu Medienbeiträgen:

Letzte Aktualisierung: Februar 2025, Internetredaktion der LpB BW