Wanderausstellung „Klimaflucht“

der Deutschen KlimaStiftung

Ob Vietnam, Kiribati oder Grönland — überall auf der Welt gibt es Männer, Frauen und Kinder, die wegen des steigenden Meeresspiegels, der Wüstenbildung, Dürren oder Überschwemmungen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Um auf die Folgen des Klimawandels und die dadurch bedrohte Lebensgrundlage von Millionen von Menschen weltweit aufmerksam zu machen, zeigt die Deutsche KlimaStiftung seit 2016 die Wanderausstellung „Klimaflucht“. 2019 war die Wanderausstellung auch im Haus auf der Alb in Bad Urach, dem Tagungszentrum der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, zu Gast.

Verkäuferin aus Bolivien

„Ich lebe in La Paz — in der welthöchsten Hauptstadt, die auch ‚Die Stadt, die den Himmel berührt‘ genannt wird. Doch hier ist es längst nicht mehr so schön, wie es klingen mag. Der Klimawandel zwingt viele Menschen von der einst so schönen Stadt in die Flucht. Denn das Wasser wird knapp.

Schwindende Wasserreserven haben auch mich dazu gezwungen, meinen Heimatort zu verlassen. Ich habe meine Landwirtschaft aufgegeben und verkaufe nun die Erzeugnisse anderer auf dem Gemüsemarkt. Ein, zwei, manchmal auch drei Dollar verdiene ich. Damit ernähre ich meine Familie.

Früher lebte ich auf dem Illimani-Berg. Dort war es sehr schön und es lag immer viel Schnee — der ist jetzt weg. Der Illimani-Berg hatte La Paz und viele umliegende Gebiete mit seinen Süßwasserreserven versorgt. Die Berge waren früher ganzjährig mit Schnee bedeckt. Nun haben die steigenden Temperaturen die Landschaft stark verändert. Es geschieht etwas mit dem Klima. Es lässt sich ganz deutlich an den Bergen ablesen: Wo sich einst strahlend weiße Eisriesen hinunter in das Tal schoben, bedeckt heute nur noch Schutt und Geröll den Boden.

Das Wasser hier in La Paz ist dadurch sehr teuer. Zum Glück bekomme ich einmal im Monat zwei Fässer Wasser von meinem Nachbarn geschenkt. Sonst würde ich das nicht schaffen! Dieses Wasser ist eigentlich nicht zum Trinken geeignet, aber ich kann mir kein sauberes Wasser leisten. Zum Waschen gehe ich zum Fluss. Zum Kochen nehme ich Wasser aus meinem Fass. Meine Tochter — ich hatte ein kleines Kind — ist gestorben, weil es zu wenig Wasser gab und ich sie mit schmutzigem Wasser gewaschen habe. So ein Leid sollte Niemandem wiederfahren.“

Teenager aus Deutschland

„Auf einem Seminar im Rahmen meines Freiwilligen Ökologischen Jahres habe ich gelernt, dass der Klimawandel Millionen von Menschen zur Flucht zwingt. Von den Niederlanden bis nach Bangladesch steigt bereits der Meeresspiegel drastisch an, im Senegal kämpfen die Menschen mit Dürre und durch die Wüstenbildung können Starkregenfälle nicht mehr in die Böden aufgenommen werden und sorgen für Überschwemmungen. Landwirtschaft wird somit fast unmöglich. Menschen können ihre Familien nicht mehr ernähren oder müssen

ihre Dörfer verlassen, weil sie Überflutung fürchten. Die entstehende Wüste westlich vom Senegal erstreckt sich mittlerweile über zehn afrikanische Länder. Schon zwei Drittel des afrikanischen Kontinents haben sich in Wüsten und Trockengebiete verwandelt. Weite Teile der kultivierbaren Fläche sind degradiert und nur noch selten für Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion zu verwenden.

Während dieses Klimaflucht-Seminars wurde mir klar, dass auch wir schon mit kleinen Schritten im Alltag dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Ich kaufe z. B. Obst und Gemüse aus der Region und habe mir einen Saisonkalender zugelegt, der mir anzeigt, wann welches Obst und Gemüse aus dem Umland auf dem Markt ist. Das erspart Transporte und den so verursachten CO2-Ausstoß. Ich esse weniger Fleisch, beziehe Ökostrom und meistens benutze ich das Fahrrad. So vermeide ich klimaschädliche Emissionen.

Wenn wir unser Konsumverhalten und unseren Lebensstil überdenken, wenn jeder etwas tut, um nachhaltiger und umweltbewusster zu leben, können wir alle etwas gegen den Klimawandel und umweltbedingte Migration wie Klimaflucht unternehmen.“

Olivenbauer aus Griechenland

„Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit dem Olivenhandel. Ich habe eine eigene Olivenfarm. Doch die Einnahmen werden immer weniger, weil die Ernte immer schlechter ausfällt. Das liegt an den steigenden Temperaturen und der Trockenheit. Durch die Hitze brennen immer mehr Wälder und Felder ab. Das gab es zwar schon immer, aber die Brände werden immer häufiger und die Natur kann sich kaum noch erholen.

Die Leute sagen, dass es der Klimawandel sei. Im gesamten Mittelmeerraum führt der Klimawandel zu häufigeren und intensiveren Hitzewellen und Dürren, die zunehmende Wasserknappheit, erschöpfte Böden und Wüstenbildung zur Folge haben. Für uns und unser Land bedeutet das größere Einbußen bei landwirtschaftlichen Erträgen. In ganz Griechenland ist die Olivenernte aufgrund der ausbleibenden Niederschläge stark zurückgegangen.

Durch den Anstieg des Meeresspiegels infolge der globalen Erwärmung ist vor allem aber auch der Tourismus betroffen. Mein Bruder, der in der Tourismusbranche arbeitet, hat mir das mal vorgerechnet: Von den rund 16.000 Kilometern Küstenlinien werden etwa 2.400 Kilometer touristisch genutzt. Ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter bis ins Jahr 2100 würde dazu führen, dass Grundstücksflächen im heutigen Wert von 44 Milliarden Euro verloren gehen und mit ihnen viele Arbeitsplätze.“

Frau der Inuit mit Baby aus Grönland

„Mein Vater hat mir früher erzählt, dass Millionen Kubikmeter Süßwasser im grönländischen Eis eingeschlossen sind. Heute weiß ich, dass dies insgesamt zehn Prozent der gesamten Trinkwasservorräte der Welt ausmacht. Aber das Eis schmilzt immer schneller. Das kommt durch die Erwärmung, die hier doppelt so hoch ist wie im globalen Durchschnitt. Das Auftauen der Permafrostböden verursacht enorme Treibhausgase und beschleunigt den Klimawandel.

Das Abschmelzen des Eises lässt das Wasser ansteigen, was wiederum die Jagd immer schwieriger macht. Nicht nur, weil es heutzutage weniger Tiere hier in Grönland gibt als früher, sondern auch weil die Eisschollen heute um einen Meter dünner sind als früher, sagen die Fänger bei Qaanaaq. Wir beobachten schon seit einiger Zeit, wie sich die Gletscherfronten Jahr für Jahr weiter zurückziehen — mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Die neuesten Studien der Wissenschaftler zeigen, dass in Grönland zurzeit die Bildung von neuem Eis langsamer verläuft als das Abschmelzen des Inlandeises.

Ich habe Angst, dass wir bald unser Dorf verlassen müssen. Meine Heimat — unsere Traditionen, unsere Natur und mein Volk — sind bedroht. Viele siedeln schon jetzt um. Außerdem will die Industrie hier Ressourcen fördern. Aber noch streiten sie sich um die Förderrechte.“

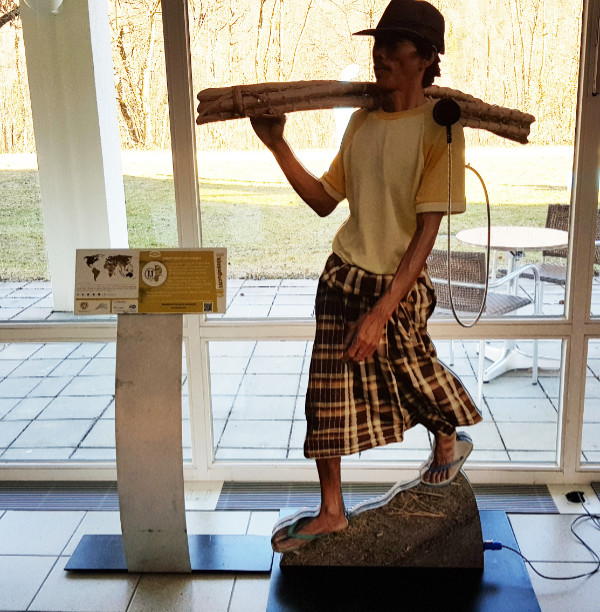

Holzfäller aus Indonesien

„Ich war früher selbst illegaler Holzfäller und habe damit ganz gut verdient. Aber dann habe ich gemerkt, dass so ein Baum zwar in einer Stunde abgesägt wird, aber viele Jahrzehnte braucht, um wieder nachzuwachsen. Das ist bei uns in Indonesien das größte Problem: Die massive Abholzung der Tropenwälder. Mittlerweile weiß ich, dass der mit Abstand größte Teil der CO2-Emissionen auf die Entwaldung zurückgeht und weltweit sogar für rund 17 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Die Wälder hier werden großflächig gerodet, damit auf den freien Flächen riesige Palmölplantagen entstehen können. Das Palmöl wird für die Produktion von Lebensmitteln und für die Kosmetik verwendet. Neben dem Öl dienen die

Flächen auch der Holz- und Papierproduktion. Die Erzeugnisse werden exportiert. Doch auch durch die Brandrodung entstehen wiederum große Mengen CO2, die den Klimawandel weiter vorantreiben.

Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie riesige Flächen Wald in den letzten zehn Jahren abgeholzt wurden. Die Rodung gefährdet nicht nur unsere Artenvielfalt. Auch unsere Lebensweise wird durch Bodenerosionen und Stürme bedroht. Besonders die Ärmsten unter uns leiden unter den zunehmenden Extremwetterereignissen. Das ist auch ein Grund, warum rund achtzig Prozent der Waldabholzung illegal ist. Die Menschen versuchen dadurch zusätzliches Einkommen zu erzielen. So wie ich damals. Doch bei uns sagt man: ‚Wind kann nicht gefangen werden, Rauch kann man nicht festhalten.‘

Als ich keine Möglichkeit mehr sah, Geld zu verdienen, habe ich mich entschieden zu flüchten. Weg von meiner Familie, um ein besseres Leben für uns aufzubauen. Zwei Wochen lang trieb ich vor der Küste Thailands. Ebenso wie viele Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar. Wir waren als boatpeople gefangen auf dem Meer. Keiner wollte uns aufnehmen. Wasser und Lebensmittel gingen uns aus. Bis das thailändische Außenministerium unsere Situation als ‚alarmierend‘ einstufte und uns einreisen ließ. Heute arbeite ich für ein europäisches Bauunternehmen im Norden Thailands. Meine Frau und meine beiden Kinder habe ich seit drei Jahren nicht wieder gesehen.“

Mädchen aus Kiribati

„In der Schule erzählt man uns, dass unser pazifischer Inselstaat Kiribati am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Um fast sechs Zentimeter sei der Meeresspiegel in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen. Das betrifft alle 33 Atolle und kleinen Inseln Kiribatis, denn sie alle ragen höchstens drei Meter aus dem Meer. Vielleicht werden unsere Inseln bald für immer im Pazifischen Ozean verschwunden sein.

Wir leben in der Nähe der Küste, aber es gibt keinen Schutz, der uns vor den heftigen Stürmen bewahrt. Diese Stürme haben zur Folge, dass immer wieder größere Teile unseres Landes überflutet werden. Es fehlt einfach das Geld. Außerdem können wir unser Trinkwasser nicht mehr trinken, weil es viel zu salzig schmeckt. Immer mehr Menschen werden krank.

Was sollen wir tun, wenn der Meeresspiegel noch weiter steigt? Wo sollen wir hin? Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Ich möchte nicht wegziehen, weil ich hier geboren bin und meine Schwester auch hier lebt. Aber wenn es mich auch betrifft, dann muss ich weggehen. Ich bin sehr traurig und es tut weh, von dort weggehen zu müssen, wo man herkommt, denn ich liebe meine Heimat. Hier bin ich zuhause.“

Bauer aus Nepal

„In unseren buddhistischen Überlieferungen heißt es, dass dieser Ort wie der Himmel ist. Die ganze Gegend ist von den beiden Bergen Dhaulagiri und Annapurna umschlossen und die Umwelt, unsere Gebirgsflüsse, sind sehr sauber. Seit einiger Zeit aber beobachte ich Veränderungen: mehr Dürren und dann wieder heftige Überschwemmungen, die alles mit sich reißen.

Die Forscher, die manchmal zu uns hier hoch kommen, sagen, dass unsere Bergriesen wie Feuchtigkeitsbarrieren wirken und damit die niederschlagsreichste von einer der trockensten Regionen Nepals trennen. Sie bezeichnen unser Dorf, unseren ‚Himmel auf Erden‘, wegen der wüstenähnlichen Trockenheit, der eisigen Kälte, den heftigen Tageswinden und der Höhenlage als lebensfeindlichen Ort. So sehr es mich schmerzt, aber sie haben recht. Das Leben hier wird immer schwieriger für uns. Wir haben sowieso schon so wenig, aber die Umstände machen es uns nicht einfacher. Was sollen wir tun?

Das Schlimmste ist das knapper werdende Wasser in den Bächen unseres Hochtals. Ohne Wasser können wir in dieser trockenen Region keine Nahrungsmittel wie Buchweizen und Gerste anbauen. Einige meiner Nachbarn haben ihre Parzellen bereits verlassen. Die Niederschläge sind schon jetzt so gering, dass wir uns fragen, ob wir umsiedeln müssen. Der Staat wird uns dabei nicht unterstützen. In Kathmandu weiß kaum jemand, wie wir hier leben. Seit einiger Zeit beratschlagen die Ältesten unseres Dorfes, bald werden wir alle zusammen eine Entscheidung treffen müssen.“

Mädchen aus Pakistan

„Es waren vier lange Tage zwischen dem 27. und dem 30. Juli 2010, als die Flut kam. Überall nur Wasser. An einem Tag so viel wie mancherorts in einem halben Jahr. Der Regen hat unser Haus mitten in der Nacht überschwemmt. Wir haben geschrien und sind um unser Leben gerannt. Alles war plötzlich weg, nichts ist mehr übrig. Kein Zuhause mehr, kein Besitz. Viele unserer Nachbarn und Freunde haben es nicht überlebt, oder sie haben so viel Gewicht verloren, dass sie sterbenskrank sind.

Es war die schlimmste Flutkatastrophe, die wir in Pakistan je erlebt haben. Das Hochwasser setzte rund zwanzig Prozent unseres Landes unter Wasser. Zwanzig Millionen Menschen waren davon betroffen. Die Hälfte davon lebte am Fluss Indus und musste fliehen. Davon 2.000 Tote und ein Schaden in Höhe von vierzig Milliarden US-Dollar. Über die Gründe sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Einige sagen, dass die starken Regenfälle das Resultat eines Zusammentreffens mehrerer natürlicher Wetterereignisse seien. Andere führen die Gründe auf menschliche Einwirkungen wie Waldrodungen zurück. Einig sind sie sich darin, dass die Gletscher im Himalaya schmelzen, Überflutungen zunehmen werden und auch in Zukunft viele Menschen flüchten müssen.

Auch ich bin geflohen. Mit dem Bus und zu Fuß wochenlang durch den Iran bis in die Türkei. Hier lebe ich in einer Notunterkunft, wie so viele andere. Zu viele. Das Trinkwasser ist schlecht. Toiletten gibt es nur wenige, so dass ich Angst habe krank zu werden. Viele Kinder sind unterernährt. Doch als Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention bin ich nicht anerkannt. Nur die politisch Verfolgten, wie einige der Syrer hier. Ich warte jeden Tag, dass ich weiter kann. Irgendwohin, nur weg von hier. Ich vermisse mein Land und wäre lieber dort geblieben. Aber es gab dort einfach keine Hoffnung mehr für mich.“

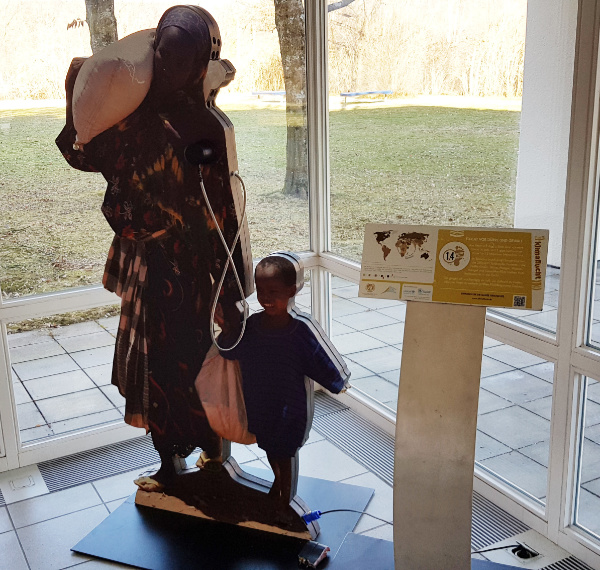

Nomadin mit Kind aus Somalia

„So viele von uns starben an Hunger, fast eine Viertel Million Menschen. Es war die schlimmste Dürre seit zwanzig Jahren. Wir hatten kein Wasser und waren so durstig. Auch unser Vieh starb. Wir konnten keine Lebensmittel mehr anbauen und die wenigen Lebensmittel, die es dann noch gab, wurden immer teurer. Wir waren immer nur hungrig, so hungrig. Die Dürre wird immer schlimmer.

Die meisten von uns Somali sind Nomaden. Wir ziehen von Ort zu Ort, bis wir einen guten Platz zum Leben gefunden haben. Wenn wir an diesem Ort keine Nahrung mehr finden, ziehen wir weiter. Die Dürre macht, dass es jetzt immer weniger gute Ort für uns gibt. Und alle wollen an diesen guten Orten leben. Darum gibt es viel Streit und auch Gewalt.

Es gibt Leute, die hierher kommen und sagen, dass der Klimawandel alles wärmer macht — und auch für die Sandstürme verantwortlich ist. Sie helfen uns, eine Katastrophenvorsorge aufzubauen und überlegen mit uns zusammen, wie wir uns am besten an den Klimawandel anpassen können. Dadurch sollen in Zukunft die Schäden, die durch Katastrophen wie diese schlimme Dürre im Jahr 2011, die ich miterlebt habe, verringert und wir besser geschützt werden.

Zum Beispiel bauen und sanieren wir jetzt unsere Berkads, das sind unsere traditionellen Wasserauffangbecken. Und wir haben Wassermanagement-Komitees gegründet, die sich darum kümmern, dass die Anlagen gut gepflegt werden und der Wasserzugang bestehen bleibt. Das sichert unsere Wasserversorgung. Außerdem werden wir mit Wasserfiltern aus Keramik versorgt. Ich fühle mich jetzt besser gegen die trockenen Zeiten gewappnet.“

Fischer aus Vietnam

„Hier im Mekong-Delta lebt ein Fünftel der ganzen Bevölkerung Vietnams. Wir leben vom Reisanbau, der Fischerei und der Garnelenzucht. Das Wasser kommt mit der Flut um 16 Uhr. Wir fangen dann kleine Fische und Muscheln, aber es werden immer weniger. Das Wasser kommt immer näher und überschwemmt den Damm — und fließt dann überall hin. Jetzt pflanzen wir Mangroven, um unsere Küste zu schützen.

Überschwemmungen sind bei uns zur Normalität geworden. Jedoch fallen sie mittlerweile immer stärker aus, so dass Häuser und Ernten überflutet werden. Seit meiner Geburt vor fünfzig Jahren ist der Meeresspiegel um mindestens zehn Zentimeter gestiegen. Das Wasser sickert dann auch in den Boden und in unser Trinkwasser. Wir können das versalzene Wasser nicht mehr trinken!

Aber neben unserem Wasserproblem machen uns auch die vielen Stürme große Sorgen. Bei uns tragen die Stürme keine Namen. Sie haben Nummern. Viele meiner Freunde gehen in die Städte, um dort ein besseres Leben anzufangen. Ich will aber in meiner Heimat bleiben. Darum überlege ich zusammen mit meinem Dorf, wie wir am besten mit diesen Problemen umgehen. Bisher haben wir Deiche und asphaltierte Evakuierungswege gebaut — und wir sind in die Schulen unserer Kinder gegangen, um darüber zu berichten. Außerdem haben wir von einer Hilfsorganisation Lautsprecher für den Notfall bekommen. Am Klimawandel können wir nichts ändern, aber wir können lernen, damit umzugehen. Wenn das nicht geht, müssen wir gehen.“

Wanderausstellung selbst ausleihen?

Seit 2016 verleiht die Deutsche KlimaStiftung die Wanderausstellung „Klimaflucht“. Hierbei handelt es sich um vierzehn lebensgroße Figuren, die in Audiobeiträgen über ihre Schicksale, Sorgen und Hoffnungen berichten. Wenn Sie die Wanderausstellung „Klimaflucht“ selbst ausleihen möchten, kontaktieren Sie bitte die Deutsche KlimaStiftung. mehr

Letzte Aktualisierung: März 2021, Internetredaktion der LpB BW