Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg

1945 herrschte in Deutschland Zerstörung, Hunger, Hoffnungslosigkeit und Chaos vor. Die Infrastruktur war fast komplett vernichtet, Wohngebiete teilweise ausgelöscht, besonders das Transportwesen hatte es hart getroffen. Großstädte wie Köln und München waren kaum mehr zu erkennen. Die meisten Brücken über den großen Flüssen waren eingebrochen, die Verkehrsadern gelähmt. Millionen Menschen mussten längere Zeit auf Wasser, Gas und Elektrizität verzichten. Die Menschen hatten riesige Trümmerberge aufzuräumen, ihr Existenzminimum zu sichern und die Vergangenheit zu bewältigen. Von 1945 bis zur Währungsreform 1948 und der Rückkehr der Kriegsgefangenen ersetzten die „Trümmerfrauen" fehlende männliche Arbeiter im Baugewerbe. Gleichzeitig beginnen die Alliierten, Deutschland neu aufzubauen - auf einer demokratischen Grundlage.

Ausgangslage 1945

Über zwölf Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sowie bis zu zwölf Millionen "Displaced Persons" – ehemalige Zwangsarbeiter und ausländische KZ-Insassen – mussten nach dem Ende des Krieges eine neue Heimat finden bzw. repatriiert werden. Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs hielten bis lange nach Kriegsende an und forderten zwischen 1944 und 1947 bis zu 600.000 Menschenleben. Amtliche Zahlen aus den 1950er Jahren gingen von ca. zwei Millionen Toten aus, halten einer Überprüfung aber nicht stand.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es mehr als acht Millionen Deutsche, die sich als Kriegsgefangene im Gewahrsam der Siegermächte befanden. Im ersten Jahr nach Kriegsende wurden fünf Millionen von ihnen entlassen. Viele Menschen wurden vermisst, ihr Verbleib konnte nicht geklärt werden. 1950 sprach man von 1,3 Millionen Vermissten im Osten und 100 000 Vermissten im Westen, der Suchdienst des Roten Kreuzes hat 1,086 Millionen deutsche Soldaten schließlich für tot erklärt.

Die industrielle Produktion in Deutschland war praktisch zum Erliegen gekommen. Teilweise konnte die Nahrungsmittelversorgung nur durch umfangreiche internationale Hilfslieferungen auf extrem niedrigem Niveau gesichert werden. Die Reichsmark war kaum mehr etwas wert. Sie hatte ihre Rolle als Tausch- und Zahlungsmittel weitgehend verloren. Anstatt in Währung tauschten die Menschen nun hauptsächlich in Naturalien. Der „Schwarze Markt" entwickelte sich explosionsartig. Denn angesichts der relativen Wertlosigkeit von Geld und Lebensmittelkarten sah sich der "Normalverbraucher" auf Schwarzhändler und Schieber angewiesen. Auf dem offiziellen Markt des Rationierungssystems gab es bei weitem nicht das Lebensnotwendige. Mit sogenannten „Hamsterfahrten" aufs Land sicherte sich die städtische Bevölkerung ihr Überleben. Dabei tauschte sie Hausrat, Kleidung oder Wertgegenständen gegen Lebensmittel. Wichtigstes Zahlungsmittel waren aber Zigaretten, für die man auf dem Schwarzen Markt fast alles erhalten konnte.

Die Politik der Siegermächte

Mit der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945 übernahmen die vier Siegermächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, die Oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Der aus den vier Oberbefehlshabern gebildete Alliierte Kontrollrat in Berlin entschied fortan über alle Fragen, die Deutschland als Ganzes betrafen. Das Deutsche Reich wurde in vier unterschiedlich große Besatzungszonen und Berlin in vier Sektoren aufgeteilt, in denen die Militärgouverneure nach eigenem Ermessen handeln.

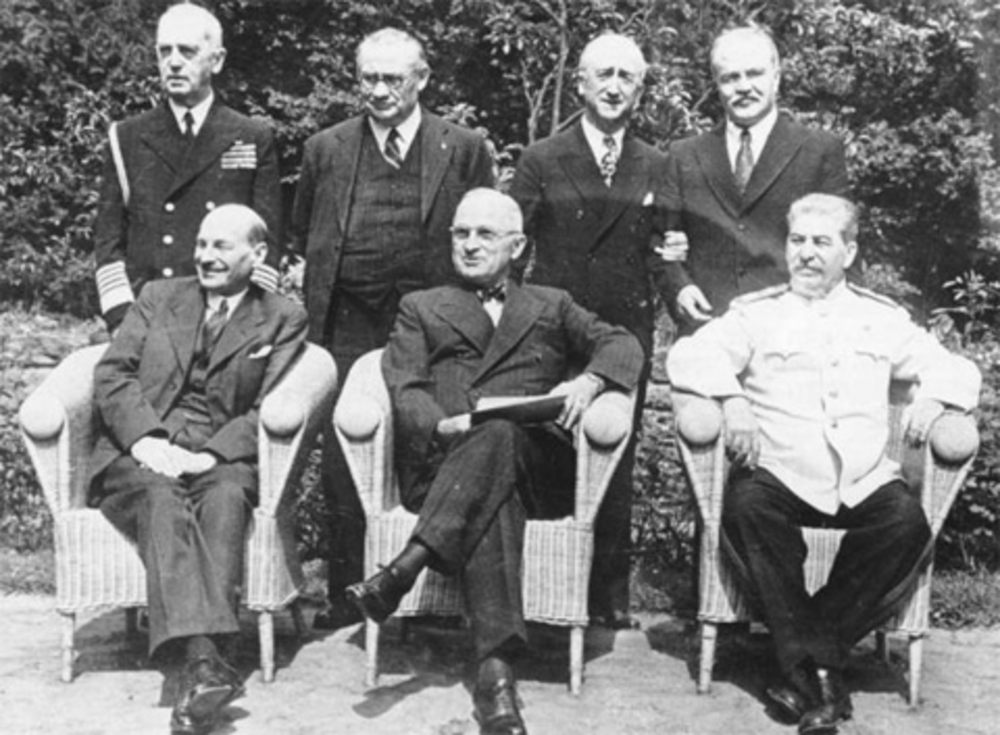

Auf der Potsdamer Konferenz (17. Juli - 2. August 1945) einigten sich die vier Siegermächte auf politische Grundsätze für die Behandlung Deutschlands:

Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung, Dekartellisierung und Demokratisierung. Außerdem wurde beschlossen, die deutschen Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße bis zu einem Friedensvertrag unter polnische sowie sowjetische Verwaltung zu stellen und die dortige deutsche Bevölkerung ebenso wie die Deutschen aus der Tschechoslowakei und Ungarn auszusiedeln.

Die Zukunft Deutschlands war in den ersten Nachkriegsjahren noch ungewiss. Die langwierigen Verhandlungen der Besatzungsmächte zeigten immer deutlicher den beginnenden Kalten Krieg zwischen den Supermächten USA und UdSSR. In der ehemaligen Hauptstadt Berlin spiegelte sich der Konflikt im Kleinen und spitzte sich zu. Ihre Teilung nach der sowjetischen Blockade 1948 war ein Vorbote der Gründung zweier deutscher Staaten.

Entnazifizierung und Nürnberger Prozesse

Nach fast einem Jahr Verhandlungsdauer wurden am 1. Oktober 1946 12 der 24 Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Bei Kriegsende führte die NSDAP-Kartei 6,5 Millionen Mitglieder. Vor allem die Staatsdiener waren eng mit der Nazi-Herrschaft verbunden. Über 65 Prozent der Beamten, mehr als 80 Prozent aller Richter und Justizbeamten waren Parteigenossen. Der NS-Lehrerbund meldete 491.000, der Ärztebund 72.000 Gefolgsleute. Es war die breite deutsche Mitte, die sich Hitler und seiner Politik verschrieben hatte. Die Sowjets zielten vor allem auf die Entmachtung der politischen Führungsschicht. Bereits Ende 1947 proklamierte die sowjetische Militärregierung das Ende der politischen Säuberung. Nach der gesellschaftlichen Umwälzung, nachdem rund 520.000 Personen von ihrem Posten entfernt worden waren, sah die neue Staatsmacht keinen Grund mehr, auf die Mitarbeit von Nazis zu verzichten.

Am 30. Juni 1949, kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, präsentierte die amerikanische Militärregierung ihre Entnazifizierungsbilanz, nach der 99 Prozent aller Fälle abgeschlossen waren. Die Zahl der nach dem "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" erfassten Personen belief sich auf über 13 Millionen. Gegen rund 3,5 Millionen war Anklage erhoben worden, etwa 2,5 Millionen waren ohne Verfahren amnestiert worden. Die Spruchkammern erledigten 950.000 Fälle. Dabei wurden nur 1.654 Altnazis als "Hauptschuldige" eingestuft und verurteilt. Und eines der ersten Gesetze, das der Deutsche Bundestag 1949 erließ, war das einstimmig verabschiedete Amnestiegesetz. 1954 folgte die zweite Bundesamnestie, nach der die große Mehrheit der verurteilten NS-Täter begnadigt und die Urteile aus dem Strafregister gelöscht wurden.

Je länger sich in den Westzonen die Verfahren hinschleppten, desto mehr entwickelten sich die Spruchkammern zu wahren "Mitläufer"-Fabriken. Wechselseitig stellten sich alte Nazis "Persilscheine" aus und schafften es millionenfach, sich als verführte Unschuldige aus der Affäre zu mogeln. Als wäre nichts geschehen, kehrten NS-Spitzenleute auf ihre Posten zurück - nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft.

Grundgesetz

Vier Jahre nach Kriegsende, am 8. Mai 1949, beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Über Parteigrenzen hinweg gaben seine Demokraten die Antwort auf Krieg und Gewaltherrschaft in Artikel 1 unserer Verfassung:

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Textquelle: Internetprojekt LeMO (Lebendiges virtuelles Museum Online) des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

LeMO: Nachkriegsjahre

Linksammlung

Weiterführende Informationen

- Bundesregierung.de: 1945: Kriegsende und Neuanfang

- Bundeszentrale für politische Bildung: Deutschland nach 1945

- Friedrich Ebert Stiftung: Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Polen und Ostpreußen

- planet-wissen.de: Wiederaufbau

- dhm.de: 1945: Niederlage, Befreiung, Neuanfang.

- hdg.de/lemo: Nachkriegsjahre