Dossier

Die Geschichte Palästinas

Seit Jahrzehnten setzen sich nicht nur Palästinenserinnen und Palästinenser, sondern auch Menschen aus vielen anderen Nationen für einen unabhängigen Staat Palästina ein. Das Gebiet, auf dem dieser Staat entstehen soll, ist allerdings umstritten und wird aus politischen, historischen und religiösen Gründen sowohl von den größtenteils muslimischen Palästinenserinnen und Palästinensern als auch von jüdischen Israelis beansprucht. Nicht erst seit die Vereinten Nationen im Jahr 1947 den Teilungsplan für das damalige britische Mandatsgebiet Palästina vorgelegt haben, ist die Geschichte des Landes daher von blutigen Kämpfen geprägt.

Bei den Vereinten Nationen hat Palästina seit 2012 einen Beobachterstatus inne. Zwar haben mehr als 140 UN-Mitgliedstaaten Palästina als unabhängigen Staat anerkannt, dennoch ist die Staatlichkeit Palästinas völkerrechtlich umstritten.

Ein unabhängiger palästinensischer Staat ist das erklärte Ziel der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft. Doch wie kann das gelingen, wenn die wichtigsten Fragen um das Territorium Palästinas, um israelische Siedlungen, um die Stadt Jerusalem und die palästinensischen Flüchtlinge nicht geklärt sind und es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt? In diesem Teil unseres Dossiers zum israelisch-palästinensischen-Konflikt erhalten Sie einen Überblick über die (Vor-)Geschichte Palästinas und zentrale Ereignisse.

Fakten zu Palästina

Allgemeines

Palästinensische Gebiete: Westjordanland (engl: Westbank), Ost-Jerusalem und Gazastreifen

Klima: mediterran: heiße, trockene Sommer und kurze, nasskalte Winter

Lage: Westbank: 32’00 Nord, 35’15 Ost; Gazastreifen: 31’25 Nord, 34’20 Ost

Größe: 6.020 qkm, Westbank: 5.655 qkm, Gazastreifen: 365 qkm

Gesellschaft & Wirtschaft

Bevölkerung: 5,35 Millionen (Schätzung des Palästinensischen Statistikamts (PCBS) für 2022; Angaben ohne israelisch-jüdische Siedler)

Landessprachen: Arabisch (Englischkenntnisse verbreitet)

Religionen/Kirchen: circa 97 Prozent Muslime (sunnitisch), circa 2 Prozent Christen (quasi alle Kirchen vertreten); Anmerkung: Angaben ohne israelisch-jüdische Siedler

Bruttoinlandsprodukt: 18,8 Milliarden US-Dollar (2022, geschätzt)

BIP pro Kopf: 3.517 US-Dollar (2022, geschätzt)

Währung: Offizielle Währungen: keine eigene nationale Währung. Der Neue Israelische Schekel (NIS) ist am weitesten verbreitet. Darüber hinaus werden US-Dollar und der Jordanische Dinar im Großhandel verwendet.

Politik

Regierung: Palästinensische Autonomiebehörde

Präsident: Mahmud Abbas (seit Januar 2005)

Regierungschef: Premierminister Mohammad Shtayyeh (seit April 2019)

Außenminister: Riyad al-Maliki (seit 2009)

Parlament: Palästinensischer Legislativrat („Palestinian Legislative Council“, PLC); eine Kammer; 132 Sitze; letzte Wahl am 25.01.2006

Parlamentspräsident: Abd al-Aziz Duwaik (Hamas, seit 2012 in israelischer Haft); der PLC hat seit der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Juni 2007 nicht mehr getagt.

Parteienlandschaft: PLO-Parteien aus den 1960er-Jahren wie die Fatah, die Volksfront für die Befreiung Palästinas (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP) mit militant-terroristischer Ausrichtung, oder die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas (Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP) sowie Parteien, die Ende der 1980er-Jahre während der ersten Intifada entstanden, wie die terroristisch-islamistische Hamas oder der Palästinensische Islamische Dschihad

Quellen: Auswärtiges Amt / GTAI

Vorgeschichte

Die historische Region Palästina liegt an der südöstlichen Küste des Mittelmeeres. Sie bezeichnet ein Gebiet, auf dem sich heute der Staat Israel, der Gazastreifen, das Westjordanland, Teile Syriens, des Libanon und Jordaniens (das Ostjordanland) befinden.

Schon in der Altsteinzeit gibt es Spuren von Siedlungen in dieser Gegend. Ca. 9000 v. Chr. wurde Jericho gegründet. In der Bronzezeit (3300 v. Chr.) bevölkerten die Kanaaniter das Land. Die heutige palästinensische Nationalbewegung beruft sich gerne auf die Kanaaniter als vermeintlich direkte Vorfahren der heutigen Palästinenser. Hierbei handelt es sich jedoch um einen pseudo-historischen Mythos.

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. ist erstmals von „Hebräern“, einer frühen Bezeichnung für Angehörige des Volkes Israel, die Rede. Im Verlauf des 12. Jahrhunderts v. Chr. tauchen die aus dem ägäischen Raum stammenden Philister auf, Angehörige der sogenannten Seevölker. Danach regierten die Israeliten, die Assyrer, die Babylonier und die Perser das Land. Es folgten Alexander der Große, Ptolemäer, Seleukiden, Römer und Byzantiner.

Im Jahr 637 nach Christus eroberten Muslime Jerusalem. Zwischen 687 und 717 entstanden auf dem Tempelberg (Haram al-Scharif) in Jerusalem Felsendom und al-Aqsa-Moschee – an jenem Ort, an dem sich bis zu seiner Zerstörung durch die römische Armee 70 n. Chr. einst der (jüdische) Herodianische Tempel befunden hatte, und von dem aus später nach islamischer Auffassung der muslimische Prophet Mohammed zu seiner Himmelsreise aufgebrochen sein soll. Jerusalem gilt damit nach Mekka und Medina als drittwichtigste heilige Stätte des Islam. Ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. gab es neben einer jüdischen und einer christlichen somit auch eine muslimische Präsenz in Palästina.

Mit dem Beginn der Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts n. Chr. wurden in Palästina vier christliche Kreuzfahrerstaaten errichtet. Sultan Saladin besiegte 1187 die Kreuzfahrer weitgehend und eroberte Jerusalem. Mamlukische Dynastien beherrschten Palästina seit dem Jahr 1291. Nachdem osmanische Türken im Jahr 1516 die Mamluken besiegten, gliederten sie Palästina in das Osmanische Reich ein, dessen Bestandteil es mehr als vier Jahrhunderte lang – bis 1917 – blieb.

Britisches Mandat über Palästina 1923

Im Ersten Weltkrieg eroberten britische Truppen 1917/18 das Gebiet Palästina. Allerdings hatten die Briten zu dem Zeitpunkt bereits widersprüchliche Zusagen über dessen Zukunft getroffen: In der sogenannten Hussein-McMahon-Korrespondenz (PDF mit Auszügen auf Englisch) versprach der britische Hochkommissar in Ägypten im Jahr 1916 dem Scherifen von Mekka, dessen Wunsch nach einem unabhängigen und geeinten arabischen Königreich auch in diesem Gebiet zu unterstützen. 1917 dagegen sicherte der britische Außenminister der zionistischen Bewegung in der sogenannten Balfour-Erklärung (Feature bei Deutschlandfunk Kultur) die Unterstützung für „eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ zu. Dort war aber auch die Rede davon, dass „nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina (…) in Frage stellen könnte“.

Gleichzeitig hatten im Jahr 1916 der britische Diplomat Mark Sykes und der französische Diplomat François Georges-Picot im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen die größten Teile Westasiens in ein britisches und in ein französisches Einflussgebiet aufgeteilt. Dabei wurde festgelegt, dass das Gebiet Palästina größtenteils unter internationale Verwaltung kommen, in anderen Teilen aber auch von Großbritannien beherrscht beziehungsweise kontrolliert werden solle. Diese internationale Verwaltung kam allerdings nicht zustande. Stattdessen erhielt Großbritannien auf der Konferenz von San Remo 1920 das Mandat für Palästina, was der Völkerbund 1922 bestätigte. Gleichzeitig erklärte der Völkerbund die Balfour-Deklaration zum Bestandteil des britischen Mandatsvertrags.

Im Laufe der britischen Mandatsherrschaft über Palästina verschärften sich die Auseinandersetzungen zwischen Teilen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung immer mehr bis hin zu bewaffneten Kämpfen. Ein Grund war das Erstarken des Zionismus und die zunehmende jüdische Einwanderung aus europäischen Ländern, in denen Juden verfolgt wurden – darunter maßgeblich das nationalsozialistische Deutschland und seine Verbündeten. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ließen mehrere Einwanderungswellen den jüdischen Bevölkerungsanteil in Palästina von etwa fünf Prozent bis 1945 auf rund 30 Prozent anwachsen. Die Briten bekamen den Konflikt nicht mehr unter Kontrolle. So kündigten sie 1947 unter dem Druck der Ereignisse an, das Mandat für Palästina an die Vereinten Nationen zurückzugeben.

UN-Teilungsbeschluss 1947

Im Mai 1947 gründeten die Vereinten Nationen den Sonderausschuss UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine), um eine Lösung für den schwelenden Konflikt zu finden. Während die Vertreter der jüdischen Bevölkerung mit den Mitgliedern des UN-Komitees zusammenarbeiteten, boykottierte die arabische Seite den Ausschuss. Konkret hatte dies zur Folge, dass die im britischen Mandatsgebiet lebende arabische Bevölkerung nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden wurde.

In ihrem am 1. September 1947 veröffentlichten Bericht empfahlen die Mitglieder des UNSCOP die Beendigung des britischen Mandats und die Teilung des bisherigen Mandatsgebiets. Die UN-Generalversammlung folgte der Empfehlung der Kommission und beschloss am 29. November 1947 die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat zwischen Jordan und Mittelmeer. Jerusalem sollte unter internationaler Verwaltung stehen.

Der Teilungsplan orientierte sich grob an den bestehenden Siedlungsverhältnissen. Die mehrheitlich arabisch besiedelten Landesteile wurden dem zu gründenden arabisch-palästinensischen Staat zugeschlagen. Auf dem Gebiet des künftigen israelischen Staates war die jüdische Bevölkerung in der Mehrheit – allerdings lebte hier auch ein großer arabischer Bevölkerungsanteil. Die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse bildete der Teilungsplan aus Sicht der arabisch-palästinensischen Bevölkerung jedoch nicht adäquat ab. Im britischen Mandatsgebiet lebten 1947 rund 1,41 Millionen arabische Palästinenser und etwa 650.000 Juden, denen zudem nur 5,7 Prozent des Landes gehörten. Dennoch sollte der arabische Staat gemäß Teilungsplan lediglich rund 43 Prozent der Gesamtfläche des britischen Mandatsgebiets umfassen, während für den jüdischen Staat rund 56 Prozent der Fläche vorgesehen waren.

33 Staaten stimmten für die Resolution, 13 stimmten dagegen, darunter die sechs arabischen Mitgliedstaaten, zehn enthielten sich der Stimme. Die arabische Bevölkerung Palästinas lehnte den Teilungsplan ab, ebenso wie die anderen arabischen Staaten. Diese erkannten zwar das Leid und Unrecht an, das Jüdinnen und Juden in Europa widerfahren war, wiesen jedoch zurück, dass der Staat Israel zulasten der arabischen Bewohner Palästinas verwirklicht werden und somit neues Unrecht begangen werden sollte. Ihrer Meinung nach hätten die Vereinten Nationen auch nicht das Recht, über Palästinas Zukunft gegen den Willen und auf Kosten der dort lebenden arabischen Mehrheit zu entscheiden. Die jüdische Bevölkerung nahm den Plan an. Er stellte ihnen einen eigenen Staat mit breiter internationaler Anerkennung auf dem Boden des „Landes Israel“ in Aussicht. Auf arabischer Seite ging die Ablehnung hingegen so weit, dass das Arabische Hochkomitee in Palästina auf die Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates verzichtete und damit die Chance verpasste, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser zu verwirklichen.

Allen Beteiligten war klar, dass der UN-Teilungsplan nicht ohne weiteres umgesetzt werden würde. Die Kämpfe vor Ort nahmen zu und hatten bald bürgerkriegsähnliche Ausmaße erreicht. Auf beiden Seiten kam es zu Übergriffen und zur Tötung von Zivilisten.

Mit Beschluss des Teilungsplans kündigten die Briten die Rückgabe des Mandates für den 15. Mai 1948 an. Am 14. Mai verließen die letzten britischen Truppen Palästina. An diesem Tag proklamierte David Ben-Gurion, Vorsitzender des Jüdischen Exekutivrats in Palästina, die Unabhängigkeitserklärung im Stadtmuseum von Tel Aviv und rief damit den Staat Israel aus.

Botschaft Israel: Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel

Unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung erkannten die Weltmächte USA und Sowjetunion Israel diplomatisch an. Die arabische Antwort auf die Proklamation ließ nicht lange auf sich warten.

1948 bis 1967: Auf die „Katastrophe“ folgt der „Rückschlag“

Mit Ablehnung des UN-Teilungsplans verpassen die Palästinenser ihre historische Chance auf Selbstbestimmung und verlassen sich auf andere arabische Staaten. Diese verlieren die Kriege um das frühere Mandatsgebiet Palästina, auch weil sie dabei eigene Interessen verfolgen. Erst mit der Zeit nehmen die Palästinenser ihre Selbstbestimmung zunehmend selbst in die Hand.

„El Nakba“ (die Katastrophe) – Der Unabhängigkeitskrieg von 1948

Am 15. Mai 1948 griffen Streitkräfte Ägyptens, Jordaniens, Syriens, des Libanon und des Irak Israel an. Die Israelis wiederum wollten im ersten entscheidenden arabisch-israelischen Krieg ihr Land sichern. Dazu zählten sie die dem jüdischen Staat zugedachten Gebiete sowie jüdische Siedlungen jenseits der von den UN gezogenen Grenzen. Die arabischen Truppen agierten schlecht vorbereitet und wenig koordiniert. Vielmehr, so schreibt Noam Zadoff in „Geschichte Israels“, war „unübersehbar, dass die arabischen Staaten den Teilungsplan der UNO nicht respektierten, auch nicht in Bezug auf einen palästinensischen Staat, und vielmehr jeder so viel Land wie möglich für sich zu erbeuten suchte“. So eroberten die Israelis in den folgenden Monaten auch noch rund 40 Prozent des Landes, das im Teilungsplan eigentlich für einen arabisch-palästinensischen Staat vorgesehen war. Die Waffenstillstandslinien vom Frühjahr 1949 vergrößerten das israelische Territorium auf nun 77 Prozent der Gesamtfläche von 14.100 auf 20.700 Quadratkilometer. Dieses Gebiet gilt auch heute noch als das Kernland Israels.

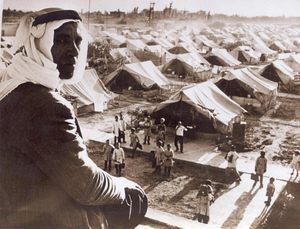

Rund 750.000 Araberinnen und Araber, ein Großteil der ansässigen Bevölkerung, wurden vertrieben oder flohen aus ihren Dörfern. Die arabischen Nachbarländer gliederten die Flüchtlinge nicht ein, sondern brachten sie dauerhaft in Lagern unter – zum Teil bis heute. 39 Prozent der Flüchtlinge verblieben seinerzeit in der Westbank, in den Gazastreifen flohen 26 Prozent, 14 Prozent in den Libanon. Israel erlaubte es den Flüchtlingen nicht, in ihre Heimatorte zurückzukehren. In den nicht zerstörten Dörfern wurden jüdische Einwanderer:innen untergebracht. Die Vereinten Nationen forderten bereits 1948 von Israel das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge oder die Entschädigung für enteignetes Eigentum. Die UN-Forderung blieb bis heute unerfüllt und ist einer der Hauptstreitpunkte im israelisch-palästinensischen Konflikt.

Einen Tag nach dem israelischen Unabhängigkeitstag am 14. Mai begehen die Palästinenserinnen und Palästinenser seither den Nabka-Tag („Tag der Katastrophe“). Eine Zahl verdeutlicht das Ausmaß der Ereignisse von 1948: Ende 2022 waren bei der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge UNRWA rund 5,9 Millionen Palästinenser:innen registriert. UNRWA ist ausschließlich für die Flüchtlinge des Kriegs von 1948 zuständig, die nach Jordanien, Syrien, in den Libanon sowie in das Westjordanland, in den Gazastreifen und nach Ost-Jerusalem geflohen waren – und für deren Nachkommen. Die tatsächliche Zahl der damals geflüchteten Palästinenser:innen und deren Nachkommen ist also noch deutlich höher.

Etwa 150.000 Araberinnen und Araber blieben und wurden Israelis – lebten jedoch bis 1967 unter Militärrecht. Im Jahr 2020, mehr als 70 Jahre später, betrug der Anteil der arabischen Israelis an der Gesamtbevölkerung 17,2 Prozent, so das Israelische Institut für Demokratie (IDI). Wenn man die in Ost-Jerusalem lebenden Menschen, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, aber keine Staatsbürgerschaft, hinzuzählt, sind es sogar 21,1 Prozent – oder 1,96 Millionen Menschen.

Jordanien behielt die Kontrolle über die Westbank (Westjordanland) einschließlich Ost-Jerusalems, die es 1950 annektierte. Der Gazastreifen wurde unter ägyptische Verwaltung gestellt. Syrien machte einige Geländegewinne an der Golanfront. Ein von Palästinenserinnen und Palästinensern kontrolliertes Gebiet gab es dagegen weiterhin nicht und sollte es noch über Jahrzehnte nicht geben.

1949 schlossen Israel und seine Nachbarstaaten unter Vermittlung der UN bilaterale Waffenstillstandsabkommen, die das militärische Ergebnis im Prinzip bestätigten. Ein Friedensschluss erfolgte nicht, da die arabischen Staaten direkte Verhandlungen mit Israel ablehnten.

Mehr zur „Nakba“ in: Muriel Asseburg, 75 Jahre nach der Nakba, in: BpB (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte 18/19-2023: Israel, S. 46-52.

Suezkrise 1956

Im Laufe des Jahres 1956 verschärfte sich der Konflikt zwischen Israel und Ägypten. Dort hatte inzwischen die Gruppe der Freien Offiziere den bisherigen König Farouq gestürzt. Der neue Präsident Gamal Abdel Nasser wurde nicht nur in Ägypten verehrt und die von ihm proklamierte Idee des Panarabismus, also eines gemeinsamen arabischen Nationalstaats und die Lossagung von westlichem Einfluss, in vielen arabischen Ländern begeistert aufgegriffen. In Israel hingegen fürchtete man, der arabische Nationalismus könne zu einer vereinten militärischen Attacke auf den jungen Staat führen. Israel musste sich vermehrt gegen Terrorattacken erwehren, die von ägyptischem Territorium sowie vom ägyptisch besetzten Gazastreifen ausgingen.

Am 26. Juli 1956 verstaatlichte Nasser den Suezkanal, um mit den Einnahmen den Bau eines Staudamms bei Assuan zu finanzieren. Gleichzeitig schloss er den Kanal für israelische Schiffe, ebenso wie die Straße von Tiran, Israels einzigen Zugang zum Roten Meer. Damit beschwor er eine schwere internationale Krise herauf, da die Kanalgesellschaft in französisch-britischem Besitz war. In einem Geheimpakt („Protokoll von Sèvres“) beschlossen Frankreich, Großbritannien und Israel, gemeinsam gegen Ägypten vorzugehen.

Israel begann am 29. Oktober 1956 mit der Invasion des Gazastreifens und der Sinai-Halbinsel. Großbritannien und Frankreich forderten beide Seiten zum Rückzug aus der Kanalzone auf. Präsident Nasser wies die Forderungen erwartungsgemäß zurück, worauf Großbritannien und Frankreich versuchten, die Kontrolle über den Kanal militärisch zu gewinnen. Dabei wollten sie auch Nasser stürzen. Am 31. Oktober bombardierten Großbritannien und Frankreich ägyptische Flughäfen. Zusammen mit israelischen Soldaten gelang es ihnen schließlich, den Kanal zu besetzen.

Allerdings verurteilten die USA, die Sowjetunion und die Vereinten Nationen den Vorgang. Die Sowjetunion drohte mit Gewalt, „um den Frieden im Nahen Osten wiederherzustellen“. Dieses Eingreifen – und dessen Akzeptanz durch die USA – zwang Frankreich, Großbritannien und Israel zum Waffenstillstand und Rückzug. Die Vereinten Nationen stationierten nach dem Rückzug die Friedenstruppe UNEF. Auch wenn Ägypten militärisch unterlegen war, so stellte sich Präsident Nasser doch als Sieger der Aktion dar.

Mehr Informationen bei der Bundeszentrale für politische Bildung.

Die Fatah

Die Befreiung Palästinas „aus eigener Kraft“ war das Ziel einer Gruppe von Palästinensern, die 1958 im Exil in Kuwait die Fatah gründeten. Fatah ist rückwärts gelesen die Abkürzung für „Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas“, bedeutet aber auf Arabisch auch „öffnen“ oder „erobern“. Unter den Gründungsmitgliedern waren Jassir Arafat und Mahmud Abbas. Die Fatah propagierte den bewaffneten Kampf und begann ab 1965 mit Guerillaaktionen gegen Israel. Ihr Ziel war es zunächst, andere arabische Staaten in Kämpfe mit Israel zu verwickeln. 1969 trat die Fatah der PLO bei und wurde die stärkste Fraktion innerhalb der Organisation. Jassir Arafat übernahm auch die PLO-Führung. Seither sind Fatah und PLO eng verbunden. Über viele Jahrzehnte galt die Fatah als unangefochten stärkste palästinensische Gruppierung, bis zu ihrer deutlichen Niederlage bei den (bis heute letzten) palästinensischen Parlamentswahlen im Jahr 2006.

„El Naksa“ (Der Rückschlag)/der Sechstagekrieg oder Junikrieg von 1967

Mitte der 1960er Jahre und besonders ab dem Frühjahr 1967 nahmen die Spannungen in der Region zu. Zunächst verschärften Guerilla-Aktionen der neu gegründeten PLO und israelische Vergeltungsschläge – meist in den Nachbarländern – die Lage. Zudem protestierten Jordanien und Syrien massiv gegen ein israelisches Bewässerungsprojekt am Oberlauf des Jordan. Im Zuge dessen heizte sich auch zwischen Israel und Ägypten die Stimmung auf.

Zum Junikrieg kam es, nachdem Ägypten den Abzug der UN-Friedenstruppen vom Sinai verlangte und am 23. Mai 1967 die Meerenge von Tiran erneut für israelische Schiffe mit strategischer Ladung sperrte. Damit war der israelische Hafen von Eilat wieder blockiert. Ägypten verlegte seine Truppen in den Sinai und forderte andere arabische Staaten wie Syrien, Jordanien, Saudi-Arabien und den Irak auf, ihre Truppen ebenfalls an Israels Grenzen zu stationieren. Das Militäraufgebot der arabischen Staaten war massiv. In Israel war man überzeugt, mit einem Krieg nicht länger warten zu können.

Der Krieg begann am Morgen des 5. Juni 1967 mit einem erfolgreichen Überraschungsangriff der israelischen Luftwaffe auf die ägyptischen Flughäfen. Die meisten Militärflugzeuge und Startpisten Ägyptens wurden zerstört. Ebenso wurden zwei Drittel der syrischen und große Teile der jordanischen Luftwaffe vernichtet. Dadurch erreichte Israel die Luftüberlegenheit im Krieg. Gleichzeitig überrannten die Bodenstreitkräfte der israelischen Armee die ägyptischen Stellungen im Gazastreifen und auf dem Sinai.

Am 6. Juni rückten die Israelis in Ost-Jerusalem und auf das von Jordanien besetzte Westjordanland vor. Auch die jordanischen Truppen konnten keinen entscheidenden Widerstand leisten. Am 9. Juni zog Israel seine Streitkräfte im Norden zusammen und besetzte die syrischen Golanhöhen. Am 10. Juni war der Weg nach der syrischen Hauptstadt Damaskus frei. An diesem Tag endete der Krieg aufgrund des Drucks der USA und der Sowjetunion. Während Israels Generalstabschef Jitzhak Rabin anschließend die Kämpfe in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte „Sechstagekrieg“ nannte, sprach Ägyptens Präsident Nasser von der „Naksa“ – dem Rückschlag, nach der „Nakba“ 1948.

Israel besetzte in der Folge das Westjordanland, Ost-Jerusalem, den Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel. Damit kontrollierte es jetzt das gesamte frühere Mandatsgebiet Palästina und insgesamt ein Gebiet, das drei Mal so groß war wie zuvor. Erneut flüchteten Hunderttausende Palästinenser in die Nachbarländer. Die Euphorie in Israel über die strategisch wichtigen Geländegewinne und die „Wiedervereinigung“ Jerusalems war groß, jedoch stellte sich auch ein neues Problem: Mehr als eine Million Palästinenser kamen jetzt unter israelische Besatzung und Militärverwaltung – viele von ihnen leben bis heute in der Westbank seit über 50 Jahren unter Militärrecht.

Im November 1967 beschloss der UN-Sicherheitsrat die Resolution 242. Sie fordert Israels Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten. Israel zeigte sich bereit für einen Tausch: Rückgabe der Gebiete gegen Anerkennung Israels und Frieden. Die Mitglieder der Arabischen Liga lehnten jedoch ab. Indirekt bedeutete die Resolution eine Anerkennung der von Israel im Unabhängigkeitskrieg geschaffenen Fakten der Landaufteilung. Die sogenannten „Grenzen von 1967“, eigentlich ja die Grenzen von 1949, sind seitdem die Grundlage aller Verhandlungen über das Staatsgebiet. Palästinenser werden in der UN-Resolution lediglich an der Stelle erwähnt, in der es um eine „gerechte Regelung des Flüchtlingsproblems“ geht.

1967 bis 1993: Ringen um Selbstbestimmung

Der Krieg von 1967 hat auf die Palästinenser dramatische Auswirkungen. Diejenigen im historischen Mandatsgebiet Palästina kommen nun unter israelische Herrschaft. Diejenigen im Ausland sehen ihre Hoffnung auf eine baldige Rückkehr immer weiter schwinden. Gleichzeitig wächst nun das Bewusstsein in der palästinensischen Bevölkerung, dass eine Verbesserung der Lage wohl nicht allein von anderen arabischen Staaten kommen wird.

Die PLO

Israels überwältigender Sieg 1967 verdeutlichte den Palästinensern einmal mehr, dass sie ihre Hoffnung auf einen eigenen Nationalstaat nicht allein auf die arabischen Nachbarstaaten stützen konnten. So übernahmen in der Folge bewaffnete Guerillagruppen, an ihrer Spitze die Fatah unter Jassir Arafat, die Führung der 1964 gegründeten Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Die PLO versteht sich als Dachorganisation verschiedener Widerstandsgruppen und palästinensischer Organisationen sowie als Vertretung aller Palästinenser, auch derjenigen im Exil. Der Nationalrat, das Parlament der PLO, beschloss 1969 als Ziel die Errichtung eines demokratischen Staats Palästina im gesamten früheren Mandatsgebiet mit gleichen Rechten für alle Bürgerinnen und Bürger.

Laut ihrer Charta sah die PLO damals den bewaffneten Kampf als „einzigen Weg zur Befreiung Palästinas“. Dabei nutzte sie zunächst vor allem Jordanien als Operationsraum, bis 1970 der dortige König Hussein gewaltsam gegen die Kämpfer vorging – zu sehr sah er sich in seiner Herrschaft herausgefordert. Tausende Palästinenser starben, wurden inhaftiert oder vertrieben in diesem sogenannten „Schwarzen September“. Als Folge musste die PLO ihr Hauptquartier in die libanesische Hauptstadt Beirut verlegen.

1972 verübten Mitglieder der Fatah-Abspaltung „Schwarzer September“ in München das sogenannte Olympia-Attentat. Elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft kamen bei dem Überfall sowie bei der misslungenen Befreiung der deutschen Polizei ums Leben. In der Folge begann Arafat, sich vom internationalen Terrorismus zu distanzieren. 1974 akzeptierte die Arabische Liga die PLO als einzig legitime Vertretung des palästinensischen Volkes. Wenige Wochen später erkannte auch die UN-Vollversammlung das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung an. Die PLO erhielt als nationale Befreiungsbewegung Beobachterstatus.

Jom-Kippur-Krieg, Ramadan-Krieg oder Oktoberkrieg 1973

Nach jahrelangem ägyptisch-israelischem Abnutzungskampf am Suezkanal begannen Ägypten und Syrien an Jom Kippur am 6. Oktober 1973, dem höchsten Feiertag des jüdischen Jahres, und mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan den nächsten Krieg. Der Überraschungsangriff erfolgte auf den Golanhöhen und am Suezkanal. Ägypten – nach dem Tod Nassers 1970 nun unter Präsident Anwar as-Sadat – und Syrien erzielten dabei Anfangserfolge, wenn auch bei enormen Verlusten an Menschen und Material. Auch palästinensische Einheiten eröffneten aus dem Libanon eine dritte Front. Die arabischen Staaten erhielten Nachschub von der Sowjetunion, Israel aus den USA. Die israelische Gegenoffensive gelang. Nach drei Wochen schwerster Kämpfe standen die Israelis 100 Kilometer vor Kairo und 65 Kilometer vor Damaskus. Fast 3.000 israelische Soldaten und rund 10.000 Ägypter und Syrer waren gefallen. Am 22. Oktober 1973 rief der UN-Sicherheitsrat in der Resolution 338 auf Druck der Vereinigten Staaten alle Parteien auf, das Feuer einzustellen. Bei der folgenden Genfer Friedenskonferenz im Dezember 1973 versuchten Israel, Jordanien und Ägypten über eine dauerhafte Friedenslösung zu verhandeln – ohne Erfolg und ohne Beteiligung der Palästinenser.

Noch während des Krieges erhöhte die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) den Ölpreis drastisch und kündigte Produktionskürzungen an. So setzten sie diejenigen Industriestaaten unter Druck, die Israel unterstützten. Die Ölkrise (Dokumentation beim ZDF), die zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland zu autofreien Sonntagen führte, machte erstmals die Abhängigkeit der Industriestaaten von fossiler Energie deutlich.

Der libanesische Bürgerkrieg und der israelisch-arabische Konflikt

Die Ankunft der PLO-Führung und -Kämpfer:innen im Libanon im Jahr 1970 verschärfte die dortigen gesellschaftspolitischen Spannungen, die sich insbesondere um die politische Vormachtstellung der Christen im Land drehten. Es wäre zwar verkürzt, die Hauptverantwortung für den libanesischen Bürgerkrieg (1975-1990) bei den Palästinenser:innen zu suchen. Dennoch ist es kein Zufall, dass der Überfall einer christlichen Miliz auf einen mit Palästinensern besetzten Bus am 13. April 1975 in Beirut als Kriegsauslöser gilt. Die PLO war von Beginn an Partei in dem Konflikt, in dem es immer wieder auch zu Gräueltaten und Massakern kam – mit Palästinenser:innen als Tätern wie Opfern.

Bereits 1978 wollte Israel mit der „Operation Litani“, einen etwa zehn bis 15 Kilometer breiten Streifen im Süd-Libanon besetzen, um so Nord-Israel vor PLO-Angriffen zu schützen – allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Daher sollte mit der „Operation Frieden für Galiläa“ ab dem 6. Juni 1982 die PLO endgültig zerschlagen werden. Außerdem wollte Israel eine neue Regierung im Libanon installieren, um ähnlich wie mit Ägypten einen Separatfrieden abzuschließen. Um die wochenlange Belagerung und Bombardierung West-Beiruts zu beenden, drängte die US-Regierung im August auf einen Abzug der PLO-Führung und -Kämpfenden nach Tunesien. Zudem wurde der gewählte, aber noch nicht ins Amt eingeführte Israel-freundliche Präsident Bashir Gemayel Mitte September ermordet. Den Mord lastete man zunächst – zu Unrecht – der PLO an.

Als Reaktion ermordeten Gemayels christlich-libanesische Milizionäre unter den Augen und offenbar geduldet von israelischen Truppen, die inzwischen West-Beirut besetzt hatten, in den dort gelegenen palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Schatila zwischen 1.000 und 3.000 zurückgebliebene Palästinenser:innen – überwiegend Frauen, Kinder und Greise. International, auch in Israel, war die Entrüstung über das Massaker gewaltig. 1983 unterzeichnete der neue libanesische Präsident Amin Gemayel, Bruder des ermordeten Bashir, zwar ein Abkommen mit Israel, das den offiziell seit 1948 anhaltenden Kriegszustand beenden sollte. Diese Vereinbarung wurde jedoch nie wirklich umgesetzt und 1987 vom libanesischen Parlament aufgekündigt.

Der israelische Einmarsch hatte eine Reihe von Folgen. Unter anderem gründete sich im Libanon unter iranischer Führung die schiitisch dominierte Miliz „Hisbollah“ (Arabisch für „Partei Gottes“), die einen Guerilla-Krieg gegen Israel begann und in den folgenden Jahrzehnten zu einem der militärisch stärksten Gegner Israels wurde.

Ab 1985 hielt Israel noch einen mehrere Kilometer breiten Streifen im Süd-Libanon besetzt. Erst im Mai 2000 zog der neu gewählte israelische Premierminister Ehud Barak die letzten israelischen Truppen ab.

Die erste Intifada 1987 bis 1993

In den 1980er Jahren stieg die Frustration in der palästinensischen Bevölkerung. Ohne ernsthafte Aussicht auf eine Veränderung ihrer Situation und ein Ende der israelischen Besatzung und Siedlungsaktivitäten nahmen auch die Spannungen mit Israelis immer mehr zu. Ende 1987 brachen gewalttätige Unruhen aus, die sogenannte Erste Intifada (Arabisch für „Abschüttlung“). Auslöser war der Zusammenstoß eines israelischen Lastwagens mit zwei palästinensischen Taxen am 8. Dezember 1987. Dabei starben vier Palästinenser. Während der Begräbnisse im Gazastreifen kam es zu Massendemonstrationen und Ausschreitungen. Mit Steuerstreiks, dem Boykott israelischer Waren und Demonstrationen wollten die Palästinenser:innen ein Ende der Besatzung erzwingen. Das Werfen von Steinen gegen Soldaten und Panzer, der „Krieg der Steine“, wurde zu einem Ritual. Der Aufstand war also nicht erklärtermaßen gewaltfrei, jedoch auch nicht von Terroranschlägen geprägt. So gelang es den Palästinenser:innen, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf ihre Lage zu lenken. Auch in Israel sprachen sich immer mehr Stimmen für ein Ende der Besatzung aus.

Eine wichtige Folge aus palästinensischer Sicht war, dass Jordanien im Jahr 1988 formal auf die Souveränität über das Westjordanland verzichtete, zugunsten der PLO. Das Königreich wollte verhindern, dass die Intifada auf sein Land überschwappte. Daraufhin rief der palästinensische Nationalrat den Staat Palästina aus und erklärte den Verzicht auf Terrorismus. Damit war der Weg für Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern frei. Mit der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens 1993 fand die erste Intifada ein Ende.

Die Hamas

Unter dem Eindruck der Intifada beschloss der vor allem im Gazastreifen tief verwurzelte Ableger der Muslimbruderschaft, sich am Kampf gegen die Besatzung zu beteiligen. Um die soziale und religiöse Arbeit der Mutterorganisation nicht zu gefährden, gründete der Führungszirkel um Scheich Ahmed Jassin im Dezember 1987 die Hamas. Das Wort „Hamas“ bedeutet auf Arabisch „Eifer“, gleichzeitig ist es eine Abkürzung für „Islamische Widerstandsbewegung“. Die 1988 veröffentlichte Charta formuliert die gewaltsame Zerschlagung Israels als Ziel, erklärt ganz Palästina als von Gott gegebene Stiftung, von der kein Teil aufgegeben werden dürfe, und ist dabei nicht nur gegen den Zionismus, sondern auch antisemitisch gegen Juden gerichtet (mehr dazu und zur unklaren Bedeutung der zweiten, etwas gemäßigteren Charta von 2017 bei der Bundeszentrale für politische Bildung). Dies stand im offenen Widerspruch zur PLO. Nach der Rückkehr der PLO-Führung aus dem Exil 1994 setzten deren Sicherheitskräfte den PLO-Führungsanspruch zunächst gewaltvoll gegen die Hamas durch.

Neben dem bewaffneten Kampf gegen Israel beteiligte sich die Hamas auch an den politischen Prozessen in den palästinensischen Gebieten. An der Parlamentswahl 1996 nahm sie zwar noch nicht teil, weil sie den Oslo-Prozess ablehnte, an den Wahlen 2006 dagegen schon. Dabei erreichte sie eine absolute Mehrheit der Mandate. Bürgerkriegsähnliche Kämpfe zwischen Hamas und Fatah waren die Folge. Der Versuch einer Regierung der nationalen Einheit scheiterte, nachdem die Hamas im Juni 2007 nach schweren Kämpfen die Macht im Gazastreifen übernahm.

1993 bis heute: Hoffnung, Stagnation und immer wieder Gewalt

Mit dem Oslo-Abkommen von 1993 schien erstmals seit Jahrzehnten eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts greifbar. Doch auf die Euphorie folgte bald Frustration: Der Friedensprozess kam kaum voran – im Gegenteil: Heftige Gewaltausbrüche waren die Folge.

Oslo-Friedensprozess ab 1993

Die weltweiten politischen Entwicklungen der 1990er-Jahre brachten eine entscheidende Wende im Nahostkonflikt. Die Sowjetunion brach zusammen, der Golfkrieg entbrannte. Damit verschob sich das Kräfteverhältnis in der gesamten Region. Die USA als bedeutende Hegemonialmacht hatten mehr Einfluss auf die Entwicklungen in Nahost. Durch die über Jahre andauernde blutige Intifada standen sowohl die Palästinenserführung als auch die israelische Regierung unter Druck. Israel überwand seine ablehnende Haltung gegenüber Verhandlungen mit den Palästinensern und seine arabischen Nachbarn waren bereit, den jüdischen Staat durch die Aufnahme direkter Gespräche anzuerkennen.

1991 kam es zur Konferenz von Madrid unter Beteiligung Syriens, Israels, des Libanon sowie einer gemeinsamen jordanisch-palästinensischen Delegation. Gemeinsam wollte man nach Wegen zum friedlichen Zusammenleben suchen. Die Konferenz führte zur Beendigung des arabischen Wirtschaftsboykotts gegen Israel. Der israelische Premierminister Jitzhak Rabin hielt an dem auf Verhandlungserfolge zielenden Kurs trotz erheblichen innenpolitischen Drucks und des Bruchs seiner Koalition fest.

Israelisch-palästinensische Geheimverhandlungen führten schließlich am 13. September 1993 in Washington zur Unterzeichnung der Osloer Prinzipienerklärung, genannt Oslo I. Die PLO erkannte Israel als Staat an und Israel erkannte die PLO als Vertreterin des palästinensischen Volkes an. Zudem sollte diese Erklärung die Grundlage für die Einrichtung einer palästinensischen Selbstverwaltung sowie Endstatusverhandlungen darstellen. Daraufhin wurde die Palästinensische Autonomiebehörde eingerichtet. Die PLO-Führung kehrte in die palästinensischen Gebiete zurück. Zentrale Fragen, etwa über einen palästinensischen Staat, den Status von Jerusalem und den israelischen Siedlungen oder das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge wurden jedoch ausgeklammert und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Über das Oslo-II-Abkommen (hier auf Englisch als PDF) vom 24. September 1995 begann im Jahre 1996 die Errichtung einer palästinensischen politischen Struktur. Die Selbstverwaltung der Palästinenser wurde ausgeweitet. Die Ziele waren mehr Autonomie für die Palästinenser und mehr Sicherheit für die Israelis. Doch Terroranschläge, Siedlungsbau und Intifada machten die guten Vorsätze zunichte.

Besonders schwer wog die Ermordung von Israels Premierminister Jitzchak Rabin durch einen jüdisch-religiösen, rechten Fundamentalisten am 4. November 1995. Rabin, dem 1994 gemeinsam mit dem damaligen israelischen Außenminister Schimon Peres und PLO-Chef Arafat der Friedensnobelpreis verliehen worden war, galt als einer der zentralen Protagonisten des Friedensprozesses. 1996 gewann ein rechtsgerichtetes Bündnis die israelischen Parlamentswahlen. Benjamin Netanjahu wurde Ministerpräsident. Unter der neuen Regierung waren die israelisch-palästinensischen Beziehungen von gegenseitigem Misstrauen geprägt und das Oslo-Abkommen verlor zunehmend an Bedeutung.

Die im Juli 2000 in Camp David unter Vermittlung des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton geführten Verhandlungen mit PLO-Chef Jassir Arafat und dem israelischen Premierminister Ehud Barak scheiterten. Im Herbst 2000 brach das in Oslo vereinbarte Konfliktmanagement zusammen. Die gewaltvolle Entwicklung mit dem Ausbruch der Zweiten Intifada machte die Friedensbemühungen zunichte.

Die Zweite Intifada/Al-Aqsa-Intifada 2000 bis 2005

Die Zweite Intifada, von den Palästinensern als Al-Aqsa-Intifada bezeichnet, begann im September 2000. Der angekündigte Besuch des damaligen israelischen Oppositionsführers Ariel Scharon auf dem auch für Muslime heiligen Tempelberg / Haram al-Scharif mit der al-Aqsa Moschee und dem Felsendom führte zu heftigen Protesten unter den Palästinensern.

Die Frustration war ohnehin groß: Nach dem Scheitern des Gipfels von Camp David im Juli 2000 war die Gründung eines palästinensischen Staates erneut in weite Ferne gerückt, die palästinensische Lebenswirklichkeit hatte sich seit Beginn des Oslo-Prozesses in vielen Bereichen verschlechtert statt verbessert, und die palästinensische Führung um Jassir Arafat galt als hoch korrupt.

Scharon, der sich im Wahlkampf befand, wollte mit seinem 24-minütigen Gang über das Gelände in Gesellschaft von mehr als 1.000 Polizisten ein politisches Zeichen setzen, dass Jerusalem nicht geteilt werden würde. Am Tag nach seinem Besuch kam es zu heftigen Protesten. Die Polizei erschoss vier Palästinenser, es gab 200 Verletzte, darunter 14 israelische Polizisten. Die Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und Palästinenser:innen griffen auf das gesamte Gebiet Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde über. Auch israelische Araber beteiligten sich am Aufstand.

Statt auf Massenproteste, Wirtschaftsboykotte und Straßenkämpfe in den Palästinensergebieten wie bei der Ersten Intifada setzten radikale Palästinenser:innen nun vermehrt auf Gewalt. Die Zahl der Selbstmordanschläge in Israel stieg rapide an. Israel reagierte unter anderem mit dem Bau eines 700 Kilometer langen Sperrwalls, der in der Nähe besiedelter Gebiete aus einer acht Meter hohen Mauer besteht. Gleichzeitig verlief diese Sperrmauer an den meisten Stellen nicht entlang der „Grenzen von 1967“, sondern deutlich innerhalb des Westjordanlandes, was eine Abtrennung der Gebiete zwischen Mauer und offizieller Grenze bedeutete.

Ab Herbst 2001 verschlechterte sich die Lage weiter rapide. Der Ermordung des rechtsnationalen israelischen Ministers Rechaw’am Ze‘evi im Oktober 2001 durch die „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ folgte eine Verhärtung der Politik von Premierminister Ariel Sharon. Zahlreiche militante palästinensische Führer wurden getötet. Ab April 2002 griff die Operation „Schutzwall“. Israel besetzte palästinensische Städte und zerschlug palästinensische Verwaltungs- und Sicherheitsstrukturen. Die palästinensische Bevölkerung hing am Tropf der internationalen humanitären Hilfe. Erst im Februar 2005, auf dem israelisch-palästinensischen Gipfeltreffen im ägyptischen Badeort Scharm-el-Scheich, verkündeten der israelische Ministerpräsident Ariel Scharon und der palästinensische Präsident Mahmud Abbas eine gegenseitige Waffenruhe. Die Auseinandersetzungen führten je nach Zählung zu vielen hundert Toten, Israelis wie Palästinensern.

Bewaffnete Kämpfe zwischen Israel und Gruppierungen im Gazastreifen, 2008 bis 2023

In den Jahren nach der Machtübernahme der Hamas 2007 und der folgenden verstärkten israelischen Abschottung verschlechterten sich die Lebensbedingungen im Gazastreifen immer mehr. Steuern auf Schmuggelware, die durch die zahlreichen Tunnel aus Ägypten in den Gazastreifen gelangte, wurden zu einer wichtigen Einnahmequelle der Hamas.

Auch vor dem Überfall am 7. Oktober 2023 auf Israel und dem anschließenden, beispiellosen Krieg kam es immer wieder zu massiven Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen und der israelischen Armee. Besonders gewaltvoll waren dabei die Auseinandersetzungen von Dezember 2008/Januar 2009, November/Dezember 2012 und Juli/August 2014. Während dieser Kriege feuerten palästinensische Gruppen Raketen mit immer größerer Reichweite aus Gaza nach Israel, während Israel mit seiner Luftwaffe und teilweise auch mit Bodentruppen Ziele im Gazastreifen angriff. Hohe Opferzahlen und massive Schäden waren jeweils die Folge dieser Auseinandersetzungen, ohne dass sich an der grundsätzlichen Situation etwas geändert hätte. Zahlreiche Untersuchungen werfen beiden Seiten im Laufe der Jahre Verstöße gegen das humanitäre Kriegsrecht vor.

Die auf den Krieg 2014 folgende Waffenruhe hielt im Wesentlichen bis zum Mai 2021, als es erneut zu einem elftägigen Krieg zwischen Hamas, Islamischem Dschihad und Israel kam, wobei die Eskalation auch auf das israelische Kernland überschwappte. Auch im August 2022 kam es zu einer dreitägigen Gewalteskalation, dieses Mal vornehmlich zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad.

Nie dagewesener Überfall am 7. Oktober 2023 und massiver Gegenschlag

Am 7. Oktober 2023 schließlich griff die Hamas mit der sogenannten „Operation Al-Aqsa-Flut“ aus dem Gazastreifen heraus Israel an. Hunderte Terroristen drangen nach Israel, töteten 1.200 Menschen und nahmen mehr als 240 Geiseln, darunter auch Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben wurden an diesem Tag und dem Tag danach rund 4.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert. Die Taten lösten weltweit Entsetzen aus.

Die israelische Regierung verhängte umgehend den Kriegszustand, blockierte den Gazastreifen und reagierte mit einem massiven Gegenangriff, einschließlich Bodenoffensive. Der folgende Krieg dauert bis mindestens Juni 2024 an. Zehntausende Palästinenser starben durch die israelischen Angriffe und die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen. Aktuelle Meldungen dazu finden Sie hier.

Mehr zu Israel und Palästina im Nahostkonflikt von 2001 bis heute finden Sie hier.

Der palästinensische Staat

Am 15. November 1988 verkündete der Palästinensische Nationalrat den unabhängigen Staat Palästina. Als Staatsgebiet beanspruchte die Erklärung das von Israel seit dem Junikrieg 1967 besetzte Westjordanland und den Gazastreifen sowie Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Da sich die PLO im tunesischen Exil befand, hatte dieser Akt zunächst vornehmlich symbolischen Charakter. Allerdings erkannten noch innerhalb eines Jahres 127 weitere Länder den „virtuellen Staat“ Palästina an.

Während des Osloer Friedensprozesses erkannten sich Israel und die PLO im September 1993 gegenseitig an und einigten sich auf einen stufenweisen Abzug israelischer Truppen aus den 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. In einer fünfjährigen Übergangsperiode (Mai 1994 bis Mai 1999) sollte eine Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die palästinensischen Bevölkerungszentren verwalten und dort für Sicherheit sorgen. Mit dem Oslo-II-Abkommen vom 24. September 1995 begann 1996 die Errichtung einer palästinensischen politischen Struktur; die Selbstverwaltung der Palästinenser wurde ausgeweitet.

Das Dokument teilt das Westjordanland in drei Zonen auf. Die Zone A – sie umfasst unter anderem die großen Städte mit Ausnahme Hebrons – wird vollständig von den Palästinensern kontrolliert. In Zone B haben Palästinenser die zivile Kontrolle, die Sicherheit wird von Israelis und Palästinensern gemeinsam kontrolliert. Die Zone C – palästinensische Dörfer und Felder, jüdische Siedlungen und unbewohntes Gebiet mit Militärstützpunkten – steht unter weitgehender Kontrolle Israels. 2020 machten die C-Gebiete etwa 60 Prozent der Fläche des Westjordanlands aus.

Aus dem Gazastreifen selbst zog sich Israel 2005 komplett zurück, behielt allerdings die Kontrolle über die Land- und Seegrenzen sowie über den Luftraum. Nachdem die Hamas die Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten 2006 gewann, übernahm sie 2007 gewaltsam die Herrschaft im Gazastreifen. Israel erklärte den Gazastreifen daraufhin zum „feindlichen Gebiet“ und verschärfte die Abriegelung.

Staatsstruktur

Parlament

Die Funktion eines Parlaments übt der Palästinensische Legislativrat (Palestinian Legislative Council, PLC) aus. Der PLC ist ein Einkammerparlament mit 132 Sitzen. Er kontrolliert die Exekutive und bringt Gesetzesvorschläge ein. Die neu gebildete Regierung muss sich einer Vertrauensabstimmung des Rates unterziehen und kann durch sein Misstrauensvotum auch wieder entlassen werden.

Präsident und Premierminister

Der Präsident wird direkt vom Volk gewählt. Er ist Oberbefehlshaber der palästinensischen Sicherheitskräfte, beauftragt den Premierminister mit der Bildung einer Regierung und hat die Aufgabe, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze zu verkünden. Die Funktion des Premierministers als Regierungschef gibt es seit 2003.

Wahlen

1996 fanden im Westjordanland, dem Gazastreifen und in Ost-Jerusalem erstmals freie Wahlen statt. Jassir Arafat wurde zum Präsidenten gewählt, seine Partei Fatah errang die Mehrheit der Parlamentssitze. Nach dem Tod Arafats fanden 2005 erneut Präsidentschaftswahlen statt, die Mahmud Abbas gewann. Er ist bis heute Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde bzw. des Staates Palästina.

Im Januar 2006 fanden die bisher letzten Parlamentswahlen statt, bei denen die radikalislamische Hamas die Mehrheit erlangte. Nach einem blutigen internen Machtkampf zwischen Fatah und Hamas im Jahr 2007 sind der PLC und die Palästinensischen Autonomiegebiete de facto zweigeteilt: Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen, die Fatah das Westjordanland und Ost-Jerusalem. Versuche, den Streit zwischen Hamas und Fatah beizulegen und eine gemeinsame Einheitsregierung zu bilden, sind immer wieder gescheitert.

Internationale Anerkennung

Im September 2011 beantragte Palästina ohne Erfolg die Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Doch seit November 2012 hat Palästina den Status als Beobachterstaat („Non-Member Observer State Status“) bei den UN inne. Gegen den Widerstand der USA und Israels unterstützten damals 138 der 193 UN-Mitglieder eine solche Anerkennung, neun stimmten dagegen und 41 enthielten sich, darunter Deutschland. Die Palästinenser können seither UN-Organisationen und internationalen Verträgen beitreten. Der Beobachterstatus war in der Vergangenheit für Länder ein Sprungbrett zur Vollmitgliedschaft in die Vereinten Nationen.

Seit Oktober 2011 ist Palästina auch Mitglied der UNESCO und seit 2015 des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag.

Heute erkennen mehr als 140 Staaten den Staat Palästina an (Stand: Juni 2024), Deutschland und die meisten EU-Staaten allerdings nicht. Sie pflegen jedoch diplomatische Beziehungen zu Palästinenser-Vertretern. Ob der Staat Palästina die Kriterien eines Staates erfüllt, gilt unter Staatsrechtsexperten als umstritten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Palästina ein Staat sein kann, solange weder der Grenzverlauf noch der politische Status von Ost-Jerusalem endgültig geklärt sind.

Präsidenten und Premierminister

Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde:

Jassir Arafat (5. Juli 1994–11. November 2004, Fatah)

Rauhi Fattuh (interim) (11. November 2004–5. Januar 2005, Fatah)

Mahmud Abbas (15. Januar 2005 bis heute, Fatah)

Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde

Mahmud Abbas (29. April 2003–4. Oktober 2003, Fatah)

Ahmed Kurei (November 2003–29. März 2006, Fatah)

Ismail Haniyya (29. März 2006–14. Juni 2007, Hamas)

Salam Fayyad (Juli 2007–6. Juni 2013, Dritter Weg)

Rami Hamdallah (6. Juni 2013–12. April 2019, Fatah)

Mohammad Schtajjeh (13. April 2019 bis heute, Fatah)

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

Literaturempfehlungen

Literaturempfehlungen

- Asseburg, Muriel: Palästina und die Palästinenser. Eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart, 2. Aufl., München 2022.

- Asseburg, Muriel/Busse, Jan: Der Nahostkonflikt. Geschichte, Positionen, Perspektiven, 4. Aufl., München 2021 (4. Auflage).

- Böhme, Jörn/Sterzing, Christian: Kleine Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts, 9. Aufl., Frankfurt/M. 2022.

- Brenner, Michael: Israel. Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates, 2. Aufl., München 2017.

- Croitoru, Joseph: Al-Aqsa oder Tempelberg. Der ewige Kampf um Jerusalems Heilige Stätten, München 2021.

- Johannsen, Margret: Der Nahost-Konflikt, 4. Aufl., Wiesbaden 2017.

- Timm, Angelika (Hrsg.): 100 Dokumente aus 100 Jahren. Teilungspläne, Regelungsoptionen und Friedensinitiativen im israelisch-palästinensischen Konflikt (1917–2017), Berlin 2017.

- Zadoff, Noam: Geschichte Israels. Von der Staatsgründung bis zur Gegenwart, München 2020.

Linktipps und Informationsquellen

Linktipps und Informationsquellen

Überblicksangebote zum Nahostkonflikt

- Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschichte 18/19-2023 – Israel

- Bundeszentrale für politische Bildung: Nahostkonflikt (Das junge Politik-Lexikon)

- Bundeszentrale für politische Bildung: Geschichte des Nahostkonflikts

- Bundeszentrale für politische Bildung: Die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern (Infos zur politischen Bildung)

- Bundeszentrale für politische Bildung: UN-Beobachterstatus für Palästina

- Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschichte 9/2010 – Nahost-Konflikt

- Bundeszentrale für politische Bildung: Nahostkonflikt (Kinder-Lexikon „Hanisauland“)

- Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg: Konfliktanalyse Israel – Palästina (Nahost)

- Frieden fragen: Wie kam es zum Nahostkonflikt?

- Auswärtiges Amt: Nahostkonflikt

- AG Friedensforschung: Nahost-Friedensprozess in der Sackgasse (2000)

- UNRWA: Webseite des UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten

- wissen.de: Nahostkonflikt im Überblick

- tagesschau: Die Geschichte des Nahostkonflikts

Online-Zeitungen und -Magazine

- Spiegel: Nahostkonflikt (Artikelsammlung)

- Sueddeutsche: Nahostkonflikt (Artikelsammlung)

- Die Welt: Israel-Politik (Artikelsammlung)

- Zeit Online: Nahostkonflikt (Artikelsammlung)

- Zeit Online: Nahost (Artikelsammlung)

- Deutsch-jüdisches Nachrichtenmagazinhagalil.com

- BBC: Karten zum Nahostkonflikt

Länderinformationen

- Bundeszentrale für politische Bildung: Israel (Dossier)

- Auswärtiges Amt: Israel

- Auswärtiges Amt: Palästinensische Gebiete

- Auswärtiges Amt: Jordanien

- Auswärtiges Amt: Libanon

- BMZ: Palästinenische Gebiete

- Kooperation International: Palästinensische Gebiete

- Kooperation International: Israel

- Bibelkommentare: Kanaan

- Bibelwissenschaft: Exodus und Landnahme Israels

- ntv.de: Geschichte Israels. Von Adam und Eva bis Hadrian

- planet-wissen.de: Geschichte des jüdischen Volkes

Israelische Perspektive auf den Nahostkonflikt

- Bundeszentrale für politische Bildung: Die israelische Haltung im Friedensprozess

- Bundeszentrale für politische Bildung: Wie haben Israels Bürgerinnen und Bürger den Überfall der Hamas erlebt (Bildersammlung)

- Homepage der israelischen Regierung

- Israelisches Außenministerium

- Botschaft des Staates Israel in Berlin

- Botschaft Israels in Berlin: Geschichte Israels

- Homepage der Knesset

- Internationales Politikinstitut für Gegenterrorismus (ICT), 1996 am Academic Interdisciplinary Center, Herzliya (IDC) in Israel gegründet

Palästinensische Perspektive auf den Nahostkonflikt

- Webseite der Palästinensischen Mission in Deutschland, Diplomatische Vertretung

- Palästinensische Nachrichtenagentur WAFA

- Webseite der palästinensischen Wahlkommission

- Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)

Friedensinitiativen

Menschenrechtsorganisationen

- Amnesty Report 2021/2022: Palästina

- Amnesty Report 2021/2022: Israel und besetzte palästinensische Gebiete

- Human Rights Watch World Report 2023: Israel and Palestine (in Englisch)

- The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories B'TSELEM

Bildlizenzen: CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 4.0,CC BY 4.0,CC BY-NC-ND 2.0CC BY-SA 2.5

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Juni 2024