Digitale Demokratie

E-Partizipation, Open Government und Online-Wahlen

Politik findet zunehmend digital statt. Politikerinnen und Politiker verbreiten Informationen oder ihre Meinungen online. Bürgerinnen und Bürger nutzen das Internet, um sich eine Meinung zu bilden, online Petitionen einzureichen oder über Plattformen wie „Fragdenstaat“ digital Transparenz einzufordern.

Reicht es also, demokratische Prozesse ins Digitale zu verlagern? Nein, denn Politik und Zivilgesellschaft können nicht nur Politik im Netz machen, sondern das Netz auch aktiv gestalten und zu einem demokratischen Raum hin verbessern.

Dieses Dossier erklärt die wichtigsten Begriffe rund um das Thema digitale Demokratie und E-Government. Es gibt Denkanstöße, wie das Internet demokratisch genutzt werden kann.

Was ist digitale Demokratie?

Die digitale Innovation verändert die demokratische Entscheidungsfindung radikal. Verwaltungen experimentieren mit Apps für Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Regierungen mit Online-Plattformen, um Meinungen und Ideen der Bürgerschaft zu sammeln und verschiedene Gruppen in Entscheidungen einzubeziehen.

Was bedeutet die Digitalisierung, die Menschen und Wirtschaft gleichermaßen vor neue Herausforderungen stellt, für die Politik und unsere politischen Systeme? Technologie könnte eingesetzt werden, um den öffentlichen Sektor zu legitimieren sowie die Bürgerschaft zu informieren und miteinzubeziehen. Der Begriff „digitale Demokratie“ verspricht Teilhabe, Transparenz und Vereinfachung teils komplexer bürokratischer Prozesse.

Definition

Wofür steht der Begriff „digitale Demokratie“? Dazu eine Auswahl an Definitionen:

„Digitale Demokratie ist eine Form der Öffentlichkeit, in der digitale Medien benutzt werden, um Demokratie zu praktizieren. Dies passiert durch demokratische Informierung, Kommunikation und Kooperation.“

Public Value-Jahresstudie 2017/18, ORF

Digitaldemokratie bezeichnet „die Herausbildung einer noch nicht final absehbaren Variante einer auf digitale Kommunikations- und Interaktionsformen basierenden Demokratie“.

Isabelle Borucki, Dennis Michels, Stefan Marschall: Die Zukunft digitalisierter Demokratie – Perspektiven für die Forschung, 2020.

Die meisten Definitionen sprechen drei wesentliche Merkmale digitaler Demokratie an:

- digitale Information, zum Beispiel durch Webseiten von Parteien und Institutionen, Open Data (öffentlich zugängliche Daten), Online-Behördengänge und -Beratungen,

- digitaler Austausch, zum Beispiel durch Diskussionsforen, Weiterverbreiten und Kommentieren von politischen Beiträgen, digitale Meinungsbildung

- digitale Partizipation, zum Beispiel durch Online-Petitionen, digitale Befragungen und digitale Bürgerbeteiligungen. Wie das aussehen kann, zeigt der Absatz E-Partizipation.

Weitere Definitionen und Informationen zur digitalen Demokratie bietet unser E-Learning-Kurs:

E-Learning-Kurs: Demokratie geht digital!

Online-Petitionen, Social-Media, die App „Deutscher Bundestag“: Der digitale Wandel verändert auch unsere Demokratie. Welche digitalen Möglichkeiten stärken sie, welche Auswirkungen sind problematisch? Diskutieren Sie mit uns vier Wochen online, wie wir das Netz demokratischer machen.

mehr

Wichtige Begriffe

Open Government/E-Government

„Open Government“ ist Englisch und bedeutet „offene Regierung“. Der Begriff steht für die bewusste und systematische Öffnung von Regierung und Verwaltung, sowohl untereinander als auch für Nichtregierungsorganisationen (NGO) und für die Zivilgesellschaft, um Transparenz, Kollaboration und Partizipation zu ermöglichen. Der Gedanke dahinter: Insbesondere Bürgerinnen und Bürger sollen Entscheidungen besser nachvollziehen können und mehr Möglichkeiten haben, sich einzubringen.

Der Begriff E-Government wird häufig synonym verwendet, betont jedoch stärker den dafür notwendigen technischen Prozess. Laut dem Bundesbeauftragten für Informationstechnik ist E-Government die „die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung und Regierung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung“ (Quelle).

Mehr dazu weiter unten.

E-Partizipation

E-Partizipation ist der Überbegriff für digitale Verfahren, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. E-Partizipation ist also die digitale Weiterentwicklung von klassischen Formen der Bürgerbeteiligung. Mehr dazu weiter unten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen

- ABC der Offenheit

- Bundestag: Technikfolgenabschätzung Online-Bürgerbeteiligung an der Parlamentsarbeit

Welche Plattformen für E-Partizipation gibt es?

Die Vereinten Nationen definieren E-Partizipation in einem Arbeitspapier als „Prozess der Einbeziehung der Bürger mittels Informations- und Kommunikationstechnologie in die Politik, Entscheidungsfindung sowie Gestaltung von Dienstleistungen, um sie partizipativ, inklusiv und beratend zu machen“. Um E-Partizipation einzuführen, müssen neben der notwendigen Technologie auch die Regierung und Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern Mitspracherechte geben wollen.

Auf verschiedenen politischen Ebenen wächst diese Bereitschaft. Diese Liste bietet einen Überblick über verschiedene Tools und Seiten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Europa:

- Konferenz zur Zukunft Europas: Welche Änderungen sind nötig, um Europa besser auf die Zukunft vorzubereiten? Wie kann die Europäische Union demokratischer werden? Diesen Fragen möchte die EU mit der „Konferenz zur Zukunft Europas" nachgehen, im Dialog und unter direkter Beteiligung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern. Weitere Informationen

- Die Konsultationswebseite der Europäischen Kommission ec.europa.eu/info/consultations_de ermöglicht es Bürgern, ihre Meinung zu verschiedenen EU-Gesetzesvorhaben zu äußern. Sie ist auf Deutsch verfügbar.

- Übersichten über alle (digitalen) Mitbestimmungsmöglichkeiten der EU bietet das Beteiligungsportal Baden-Württemberg und europa.eu.

- joinup.ec.europa.eu – die kollaborative europäische Plattform für E-Government-Lösungen.

Deutschland:

Auf Bundesebene gibt es aktuell wenige Möglichkeiten zur E-Partizipation.

- Eine Übersicht bietet das Beteiligungsportal BW.

- Der Bundestag hat eine Plattform für digitale Petitionen eingerichtet: epetitionen.bundestag.de.

- Einige Ausschüsse und einige Ministerien haben eigene Online-Beteiligungstools eingerichtet, zum Beispiel der Ausschuss Digitale Agenda. Eine Übersicht über alle Online-Beteiligungstools gibt es aktuell nicht.

- Manche bundesweiten Organisationen wie der Deutsche Bundesjugendring bieten Beteiligungsplattformen, die sich auch an Jugendliche richten: mitwirkung.dbjr.de.

Baden-Württemberg:

- Digitale Beteiligung ist in Baden-Württemberg über das beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de möglich. Die Seite informiert auch über die Landesebene hinaus über Beteiligungsmöglichkeiten.

Kommunen:

Viele größere Städte haben mittlerweile eigene Beteiligungsplattformen eingerichtet, beispielsweise Stuttgart. Meine Stadt. Eine Übersicht über alle Portale existiert nicht, jedoch können diese leicht gefunden werden mittels Suchbegriffen wie „Beteiligungsportal“ oder „E-Partizipation“ und dem jeweiligen Stadtnamen.

Weitere Informationen:

- EU-Parlament Briefing (2020): (Re-)thinking Democracy. Digital Democracy: Is the Future of Civic Engagement online?

- UN Working Papers (2020): E-Participation: a quick Overview of Recent Qualitative Trends.

- Deutscher Bundestag (2017): Bericht. Technikfolgenabschätzung (TA) Online-Bürgerbeteiligung an der Parlamentsarbeit.

- Übrigens ist E-Partizipation ein mögliches Mittel zur Umsetzung der Entwicklungsziele der UN, denn „Ziel 16.7“ fordert eine integrative und partizipative Entscheidungsfindung in den politischen Institutionen. Um das zu erreichen, müssen Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden.

Open Government/E-Government: Wo steht Deutschland?

Ein Beispiel für Open Government ist neben den genannten E-Partizipationsplattformen die Möglichkeit, Behördengänge online zu erledigen. Zu Open Government zählt auch, dass Daten für Bürgerinnen und Bürger offen zugänglich sind (Open Data), deren Erhebung sie letztlich durch ihr Steuergeld mitfinanziert haben. Was zu Open Government alles dazu gehört, beschreibt die Seite open-government-komunen.de im Absatz „Perspektiven der Offenheit“.

Hinkt Deutschland beim Thema Open Government und E-Government hinterher?

Deutschland ist seit 2016 Teil der Open Government Partnership. Auf der Webseite ist der aktuelle Stand von Deutschland bei diesem Thema aufbereitet. Es existieren nur wenige internationale Vergleiche, inwieweit Open Government weltweit und europaweit umgesetzt ist:

- Einer davon ist die Umfrage „Open Government Survey“ der Vereinten Nationen. 2020 schnitt Deutschland zwar nicht schlecht, aber auch nicht überdurchschnittlich gut ab. Im internationalen Vergleich erreichte Deutschland einen E-Government Development Index (EGDI) von 25, also hatten 24 Staaten E-Government besser umgesetzt als Deutschland. Das Ranking der 193 UN-Mitgliedstaaten zum Thema digitale Regierung, wozu beispielsweise Qualität von Online-Diensten und die Telekommunikationsinfrastruktur zählen, wird von Dänemark, Südkorea und Estland angeführt, gefolgt von Finnland, Australien und Schweden.

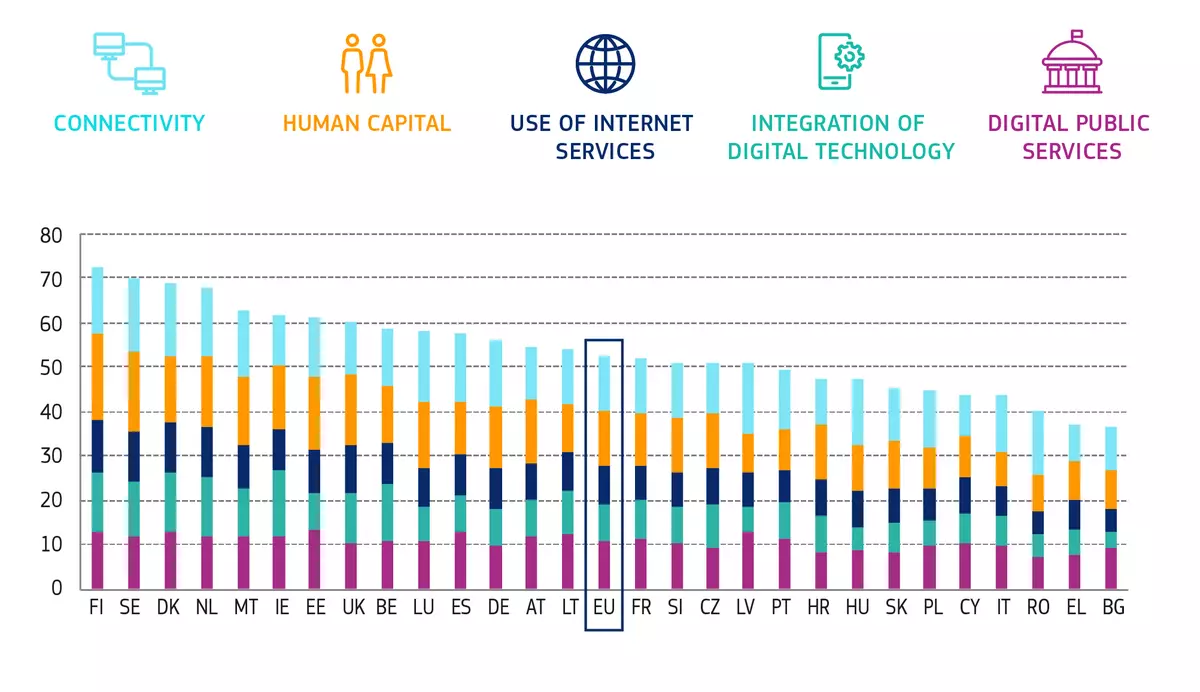

- Nach dem „Digital Economy and Society Index” (DESI), mit dem die Europäische Kommission die Qualität und Nutzung von E-Government-Angeboten misst, erreichte Deutschland 2016 lediglich 50 von 100 Punkten. Auch 2020 hat sich Deutschland nur geringfügig verbessert, liegt allerdings mittlerweile knapp über dem EU-Durchschnitt der Mitgliedstaaten.

Schaut man sich die Siegerstaaten als Beispiele an, zeigt sich, dass für viele moderne digitale Verwaltungs- und Regierungslösungen in Deutschland noch manche Grundsteine fehlen.

Best Practice: E-Governanve in Estland

Vorreiter beim Thema ist Estland. Mittlerweile lassen sich dort 99 Prozent aller Behördengänge bequem vom Sofa aus digital erledigen. Einzig für Hochzeiten, Scheidungen oder einen Grunderwerb muss man in der Behörde erscheinen. Ein eigenes Unternehmen kann in Estland innerhalb von drei Stunden digital gegründet werden. Unter dieser Seite informiert das Land über den aktuellen Stand seiner E-Governance-Strategie. Digitale Behördengänge sind aber nicht das einzige. In Estland nutzt jede Schule das System „E-School-Solutions“, also eine digitale Lern- und Erfolgsmessungssoftware für Schülerinnen und Schüler. Um sich an einer Universität zu bewerben, schicken estländische Jugendliche und Erwachsene beispielsweise einfach ihr Profil mit den darin verknüpften Leistungsdaten an die Universität Ihrer Wahl. Langwierige Bewerbungen auf Papier per Post, wie manche deutsche Universitäten es noch immer fordern, entfallen.

Best Practice: E-Governance in Dänemark

Bereits seit Ende 2014 müssen Menschen in Dänemark digitale Tools der Behörden nutzen, wenn sie beispielsweise Rente oder Wohngeld beantragen oder sich scheiden lassen möchten (Quelle). Neben einem digitalen Pass nutzt Dänemark beispielsweise seit 2012 eine digitale Post. Digitale Unterschriften gelten rechtlich, sodass der in Deutschland noch immer übliche Ausdruck auf Papier zum Unterschreiben schon seit Jahren nicht mehr notwendig ist.

Weitere Informationen:

- Wissenschaftliche Dienste (2019): Sachstand E-Government in Deutschland

- Europäische Kommission (2015): E-Government in Denmark

Digitale Zivilgesellschaft und Tools für die Demokratie

Neben den bereits genannten Beteiligungsformaten (siehe Abschnitt E-Partizipation) bietet die digitale Welt weitere Möglichkeiten, um politische Aktivierung, Meinungsbildung und Mobilisierung zu unterstützen.In den vergangenen Jahren haben viele neue digitale Formate, Tools und Seiten gezeigt, wie Demokratie im Netz funktionieren kann. Dazu gehören unter anderem:

- Digitale Wahlhilfe-Tools wie zum Beispiel der Kandidat-O-Mat oder der Wahl-O-Mat,

- Portale, die sich der Nachvollziehbarkeit des parlamentarischen Geschehens widmen, wie zum Beispiel abgeordnetenwatch.de oderFragdenStaat.de,

- Portale, über die Petitionen eingereicht werden können, wie beispielsweise change.org,

- E-Learning-Plattformen für politische Inhalte, wie die Plattform der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: elearning-politik.de,

- Diskussionsplattformen abseits der sozialen Medien, wie beispielsweise lasst-uns-streiten.de,

- Initiativen, die sich Fake News entgegenstellen, wie zum Beispiel mimikama.at,

- Seiten wie beispielsweise wikileaks.org , die für die Öffentlichkeit relevante Informationen veröffentlichen.

Abseits dessen spielen die sozialen Medien natürlich eine wichtige Rolle. Sie sind häufig ein Ort, an dem sich Proteste und Demonstrationen selbst organisieren. Auch zeigen Beispiele wie „Black Lives Matter“ oder die #MeToo-Debatte, dass soziale Medien helfen können, gesellschaftliche Missstände sichtbar zu machen.

Weitere Informationen:

LpB Niedersachsen:Digitalisierung und Demokratie - eine Momentaufnahme

Herausforderungen der Demokratie in der digitalen Welt

Kommunikation und Öffentlichkeit sind unerlässliche Aspekte des politischen Systems in allen Demokratien. Ursprünglich versprach das Internet, die Demokratie zu revolutionieren, indem es eine kostengünstige und unkomplizierte Kommunikation ermöglichte und eine Öffentlichkeit für die Anliegen aller schuf. Dabei wurden soziale Medien als digitale öffentliche Orte konzipiert.

- Sie bieten den Nutzern die Möglichkeit, über Politik zu debattieren, sich über Ereignisse zu informieren oder Proteste zu mobilisieren und koordinieren. Ein Beispiel von vielen ist der Massenprotest in Hongkong 2019, der per Smartphone einberufen, von Hashtags inspiriert und durch soziale Netzwerke koordiniert wurde.

- Digitale Netzwerke sind außerdem fester Bestandteil der politischen Kommunikation. Die Twiplomacy-Studie von 2018 analysierte die Accounts von Regierungs- und Staatschefs auf Twitter. Alleine sie erreichen mit knapp 1.000 Konten über 400 Millionen Follower.

Aktuell entfesseln sich auf digitalen Plattformen Hass und Hetze, Sexismus und Verschwörungstheorien, wodurch die gemeinsamen demokratischen Werte unserer Gesellschaft zu erodieren drohen. Die Gefahr sozialer Medien als Ort der Radikalisierung und Desinformation steigt, insbesondere durch politische Werbung und Diskreditierung der antretenden Kandidierenden vor einer Wahl sowie durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien im Netz. So wird das Netz zunehmend zu einem Ort der Desinformation statt der Information, zu einem Ort personalisiert angezeigter Inhalte anstelle eines Austauschs unterschiedlicher Gedanken, an dem wenige (sehr) laut sind und viele (leider) leise.

Hate Speech - Hassrede im Netz

Im Internet lesen wir häufiger wütende, hasserfüllte Kommentare, Tweets und Posts - gegen uns oder gegen andere. Für diesen Hass im Netz gibt es den Begriff „Hate Speech“. Was ist Hate Speech? Was kann ich dagegen tun? Darüber informiert unser Dossier.

Webtalk: Fake News und Verschwörungstheorien

Fake News und Verschwörungstheorien sind kein neues Phänomen. Vielmehr haben sie eine lange und folgenschwere Geschichte. Wie sind Fake News und Verschwörungstheorien in der Vergangenheit entstanden, wie entstehen sie heute?

Zur Webtalk-Aufzeichnung

Demokratische Entscheidungsträger müssen sich auf dem Weg zu einer digitalen Demokratie auch anderen Herausforderungen stellen. Sie müssen beispielsweise Lücken in der digitalen Kompetenz der Schüler, Bürger und der Verwaltung selbst schließen, öffentliche digitale Strukturen auf- und ausbauen sowie den Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und -Bürgern und die Sicherheit der Systeme gewährleisten.

Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation

Natürlich spielen klassische Medien wie Fernsehen oder Radio weiterhin eine wichtige Rolle, aber das Internet als Nachrichten- und Unterhaltungsquelle gewinnt an Relevanz, wie unter anderem die ARD-/ZDF-Massenkommunikationsstudie zeigt. Die Menschen benötigen in einer zunehmend digitaleren Gesellschaft daher neue Schlüsselkompetenzen:

- Zum einen bekommt Medienkompetenz einen ganz neuen Stellenwert in der politischen Bildung. Denn nur wer die Techniken der digitalen Informationsbeschaffung und -vermittlung beherrscht, kann als aktiver Bürger an diesem Geschehen teilhaben. Medienkompetenz hilft, die Informationsflut im Netz einzuordnen und Fakten von Verschwörungstheorien und Unsinn zu trennen.

- Zum andern geht es immer um die Gratwanderung zwischen freiem Zugang und freier Verbreitung von Informationen einerseits sowie Datenschutz und Schutz der Privatsphäre andererseits. Damit jeder für sich diese Gratwanderung leisten kann, gilt es, Medienkompetenz zu vermitteln. Denn sie ist eine Basisqualifikation in unserer modernen demokratischen Gesellschaft.

Ein demokratisches Netz? – Ja, aber wie?

Der Soziologe Max Weber definiert Politik als das Treffen kollektiv verbindlicher Entscheidungen. Dabei umfassen die Entscheidungen nicht nur materielle Werte und Güter, sondern auch immaterielle. Dazu zählt zum Beispiel ein Recht auf Internetversorgung, auf den Schutz personenbezogener Daten, auf den Schutz des geistigen Eigentums, aber auch auf Markenrechte im Internet. Politische Entscheidungen sind nötig, damit das Internet als Architektur für digitale Kommunikation bestehen kann und gesellschaftliches Zusammenleben im digitalen Raum nach demokratischen Vorstellungen funktioniert.

Das Internet kennt keine Grenzen

Das Internet ist kein Raum, der sich einfach abstecken lässt, wie beispielsweise ein Land mit festgelegten Grenzen. Und genau hier liegt das Problem eines demokratischen Netzes. Demokratische Entscheidungen verwirklichen sich im Regelfall auf Ebene der Bundesländer, des Nationalstaates oder auf europäischer Ebene. Entscheidungen, die den Cyberspace betreffen, wirken sich aber nicht nur auf die mehr als 80 Millionen Menschen in Deutschland, oder auf die 500 Millionen EU-Bürger aus, sondern auf fast fünf Milliarden Menschen, die weltweit das Internet nutzen. Das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Demokratische Entscheidungen auf nationaler Ebene können somit zu einer Teilung des Netzes in unterschiedliche Rechtsräume führen. Schon heute unterscheiden sich in verschiedenen Ländern die Angebote im Netz. So können beispielsweise Livestreams deutscher öffentlich-rechtlicher Medien aus dem Ausland nicht aufgerufen werden, und auch der Streaming-Anbieter Netflix bietet seinen Nutzern in verschiedenen Ländern unterschiedliche Filme und Serien.

Ländergebundene Regulierung steht also in einem Spannungsverhältnis zur globalen Vernetzung des Internets. Diese Spannung lässt sich nicht einfach auflösen. Eine Angleichung der Funktionsweise des Internets an territorialstaatliche Ordnungsmuster würde das Internet, wie wir es kennen, stark verändern.

Netzpolitik als Politikfeld

Mittlerweile hat sich Netzpolitik in Deutschland als Politikfeld herausgebildet. Inzwischen sind netzpolitische Zuständigkeiten in Parteien, Parlamenten und Regierungen fest verankert. Es gibt Fachleute innerhalb der Parteien und netzpolitische Ausschüsse in den Parlamenten. Die Ressortzuständigkeiten bestehender Ministerien ist in vielen Bundesländern um „Internet“, „Netzpolitik“ oder „Digitalisierung“ erweitert worden. Damit reagiert die Politik auch auf gesellschaftliche Regulierungsforderungen, die zunehmend laut werden, nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie. Der Cyberspace ist damit zu einem Raum für Politik geworden.

Netzpolitik

Politik über, mit und durch das Netz

Das Netz geht uns alle an! Von der Breitbandabdeckung über Datenschutz zu Cybermobbing. Dieses Dossier vermittelt ein netzpolitisches Grundverständnis. Es beschreibt aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel die Frage nach Medienkompetenz als Unterrichtsfach, erklärt politische Entscheidungen und listet netzpolitische Akteure auf.

Sollten wir online wählen?

Eine digitale Beteiligung möglichst vieler Menschen am politischen Prozess ist denkbar. Verschiedene E-Partizipationsplattformen (mehr dazu hier) gehen diesen Weg. Auch eine der für viele Bürgerinnen und Bürger wichtigste demokratische Erfahrung, nämlich die Wahl, könnte rein theoretisch auch digital stattfinden – oder besser nicht?

Was spricht für eine digitale Stimmabgabe?

Digitale Wahlen könnten eine Hürde abbauen und den Wahlablauf vereinfachen. Dadurch könnte die Wahlbeteiligung steigen.

Was spricht gegen eine digitale Stimmabgabe?

- Manipulationen und technische Auszählungsfehler sind nicht ausgeschlossen.

- Fehlende Transparenz: Fehler und Manipulationen sind ohne Aufbewahrung von Stimmzetteln schwer nachweisbar.

- Geheime Wahlen sind ein wichtiger Wahlgrundsatz. Ob das Wahlgeheimnis bei digitalen Wahlen im Falle eines Datenlecks geschützt werden kann, ist unklar. Zwar müssen persönliche Daten erhoben werden, damit eine Person zum Beispiel nicht doppelt wählen kann, aber diese dürfen nicht mit den Daten zur Wahlentscheidung in Verbindung gebracht werden.

Wird es in Deutschland bald digitale Wahlen geben?

Eine digitale Stimmabgabe bei Wahlen ist in Deutschland noch nicht möglich. Der Bundeswahlleiter hat 2015 dazu eine Stellungnahme abgegeben:

„Gegen die Möglichkeit, bei Bundestags- oder Europawahlen die Stimme online abzugeben, sprechen derzeit jedoch gravierende wahlrechtliche und wahlpraktische Gründe. Maßgeblich zu berücksichtigen ist, dass sich – zumindest derzeit – die von der Verfassung vorgegebenen Wahlrechtsgrundsätze der allgemeinen, freien und geheimen Wahl bei einer Internet-Wahl noch nicht hinreichend gewährleisten lassen. Insbesondere die Geheimhaltung einer Online-Stimmabgabe, die zwar informationstechnisch möglich erscheint, würde einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern und schließt die Nutzung privater PCs nach dem Stand der heutigen Technik aus.

Auch würden Stimmabgabe und Ermittlung des Wahlergebnisses in einem Umfang intransparent und der öffentlichen Kontrolle durch die Wahlberechtigten entzogen, der das Vertrauen der Wählerschaft in die Ordnungsmäßigkeit des Wahlaktes untergräbt. Für die Wahlberechtigten verständliche und nachvollziehbare Kontrollmechanismen – vergleichbar der Augenscheinnahme bei der Beobachtung der Stimmenauszählung im Wahllokal – sind bei Internet-Prozessen zurzeit nicht in Sicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 3. März 2009 (Az.: 2 BvC 3/07 und 2 BvC 4/07) Internetwahlen aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.“

Materialien zu digitaler Demokratie

der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Dossiers zu Netzpolitik und Digitalisierung der LpB BW

Netzpolitik

Politik über, mit und durch das Netz

Von der Breitbandabdeckung über Datenschutz zu Cybermobbing: Dieses Dossier vermittelt ein netzpolitisches Grundverständnis. Es beschreibt aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel die Frage nach Medienkompetenz als Unterrichtsfach, erklärt politische Entscheidungen und listet netzpolitische Akteure auf.

mehr

Fake News

Definition, Verbreitung und Auswirkung

Was es mit Fake News genau auf sich hat, welche teils gefährlichen Auswirkungen sie haben können, wer sie verbreitet, wie sie strafrechtlich einzuordnen sind und wie man Fake News erkennt erfahren Sie unter anderem in diesem Dossier.

mehr

Verschwörungstheorien

Was sind Verschwörungstheorien und wie funktionieren sie? Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien? Worin bestehen die Gefahren von Verschwörungstheorien? Und wie können sie entkräftet werden? Das sind die Kernthemen dieses Dossiers.

mehr

Hate Speech

Was können wir gegen Hass im Netz tun?

Hasspostings enthalten Äußerungen, die Einzelne oder Gruppen diskriminieren, zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Religion oder sozialen Zugehörigkeit. Wie können wir damit umgehen? Wo gibt es Hilfe im Netz?

mehr

Digitale Demokratie

E-Partizipation, Open Government, Online-Wahlen

Politik findet zunehmend digital statt. Was bedeutet digitale Demokratie? Reicht es, demokratische Prozesse ins Digitale zu verlagern? Wie können wir das Netz zu einem demokratischen Raum gestalten? Das Dossier gibt Antworten auf diese Fragen und erklärt die wichtigsten Begriffe rund um das Thema digitale Demokratie, Open Government und Online-Wahlen.

mehr

Datenschutz am Smartphone

Praktische Tipps und Ihre Rechte

Das Smartphone ist ein Instrument zur demokratischen Teilhabe. Doch haben wir die digitalen Spuren im Blick, die wir auf dem Smartphone hinterlassen? Welche Handy-Einstellungen schützen uns? Diese Seite dient als praktische Hilfe, das eigene Smartphone zu sichern, und klärt über die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern auf.

mehr

Digitaler Unterricht mit Moodle, H5P und BigBlueButton

Handreichung für Lehrkräfte

Die Nachfrage an Wissen über digitale Lehrmöglichkeiten ist durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen. Diese Seite bietet einen Überblick über die Plattform Moodle, das Videokonferenzsystem BigBlueButton und die interaktiven Softwarelösungen von H5P für Lehrkräfte.

mehr

Autonomes Fahren und digitale Ethik

Der Mensch im automatisierten Fahrzeug

Wie soll sich ein "selbstdenkendes" Fahrzeug im Fall eines Unfalls verhalten? Digitale Ethik kann und muss bei diesen Fragen helfen. Dieses Dossier sensibilisiert für die ethischen Fragen im Bereich der Technikentwicklung und zeigt am konkreten Beispiel autonomen Fahrens, was digitale Ethik ist.

mehr

Digitaler Wahlkampf

Auf Stimmenfang im Netz

Wegen der Corona-Pandemie verlagert sich der Wahlkampf überwiegend ins Netz. Doch was heißt digitaler Wahlkampf über soziale Medien? Und was bedeutet das für Parteien, Kandidierende und die Wählerschaft? Unser Dossier bietet einen Überblick.

mehr

Digitalpolitik der EU

Auf dem Weg zu Europäischer Souveränität?

Die Themen Digitalpolitik und Digitalisierung beschäftigen die Europäische Union (EU) seit vielen Jahren. Der Bereich umfasst komplexe Fragen und Probleme sowie ganz unterschiedliche wirtschaftliche Chancen und politische Herausforderungen.

mehr

LpB-Publikationen zum Thema

MK 50-2022 Demokratie – mal kurz erklärt!

Mach´s klar! 50-2022:

Politik - Einfach erklärt

Stuttgart 2023

Voll in Ordnung – unsere Grundrechte (Grundrechte Fibel)

Bestellungen sind nur aus Baden-Württemberg möglich

Grundrechtefibel (Grundgesetz-Wissen) für Kinder ab 8 Jahren; für Grundschulen, SBBZ und weiterführende Schulen

(7. Auflage 2022)

Stuttgart 2025

D&E 84-2022 Demokratie in Krisenzeiten – Herausforderungen und Chancen

Herausforderung und Chancen

Heft 84-2022

Stuttgart 2022

weiterführende Infromationen

Quellen und Literatur

- Bergemann, Benjamin; Hofmann, Jeanette; Hösl, Maximilian; Irgmaier, Florian; Kniep, Ronja; Pohle, Julia (Hrsg.) (2016): Entstehung von Politikfeldern. Vergleichende Perspektiven und Theoretisierung. Ergebnisse des Workshops am 25. November 2015. WZB. Berlin (WZB Discussion Paper, SP IV 2016-401).

- Busch, Andreas; Jakobi, Tobias (2011): Die Erfindung eines neuen Grundrechts. Zu Konzept und Auswirkungen der „informationellen Selbstbestimmung“. In: Christoph Hönnige, Sascha Kneip und Astrid Lorenz (Hrsg.): Verfassungswandel im Mehrebenensystem, S. 297–320.

- Carr, Madeline (2015): Power Plays in Global Internet Governance. In: Millennium - Journal of International Studies 43 (2), S. 640–659. DOI: 10.1177/0305829814562655.

- Kleinwächter, Wolfgang (2015): Internet Governance Outlook 2015. Two Processes, Many Venues, Four Baskets. Online verfügbar unter www.circleid.com/posts/20150103_internet_governance_outlook_2015_2_processes_many_venues_4_baskets/, zuletzt geprüft am 08.01.2015.

- Mueller, Milton L. (2015): Gibt es Souveränität im Cyberspace? In: Journal of regulation and self-regulation 1 (1). Online verfügbar unter journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/josar/article/view/23483.

- Reiberg, Abel (2018): Netzpolitik. Nomos Verlagsgesellschaft.

- Schünemann, Wolf J. (2019): E-Government und Netzpolitik - eine konzeptionelle Einführung. In: Wolf J. Schünemann und Marianne Kneuer (Hrsg.): E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich. 2. Aufl. Baden-Baden: Nomos-Verlag, S. 17–49.

- Zürn, Michael (1996): Über den Staat und die Demokratie im europäischen Mehrebenensystem. In: Politische Vierteljahresschrift 37 (1), S. 27–55.

Letzte Aktualisierung: Oktober 2023, Internetredaktion LpB BW