Internationale Bedeutung des Russland-Ukraine-Kriegs

Die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014, schwere Unruhen im Osten der Ukraine, Kämpfe zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Separatisten mit zahlreichen Todesopfern und Verletzten, Hunderttausende Menschen auf der Flucht, stockende diplomatische Verhandlungen des Westens mit Russland und immer schärfer werdende Sanktionen Europas und der USA gegen Russland – der damalige Außenminister Großbritanniens William Hague bezeichnete den Konflikt als die „größte Krise in Europa im 21. Jahrhundert”. Der wieder aufgeflammte Konflikt um die Ukraine ist 2022 in einen Krieg umgeschlagen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen großangelegten Krieg auf die Ukraine begonnen und mit dem Angriff auf den souveränen Staat Ukraine eklatant gegen das Völkerrrecht verstoßen. Der Krieg hat die die europäische Sicherheits- und Friedensordnung massiv und nachhaltig erschüttert. Und mit dem Machtwechsel in den USA und der neuen Regierung unter Donald Trump scheinen auch die jahrzehntelang bestehenden guten transatalantischen Beziehungen der Vergangenheit anzugehören.

Wird die Ukraine im neuen Machtgefüge auf der Strecke bleiben? Wird der Krieg in der Ukraine weitere Kreise ziehen und eine anhaltende Phase der Destabilität einläuten?

Unser umfangreiches Dossier hält über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden und bietet zahlreiche Analysen und Hintergrundinformationen rund um den Konflikt Russlands mit der Ukraine und dem Westen.

In nur wenigen Monaten hat der Krieg in der Ukraine Zehntausende Todesopfer gefordert, darunter auch viele Opfer unter der Zivilbevölkerung. Inwiefern wird es gelingen, die begangenen Völkerrechtsverbrechen zu ahnden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen?

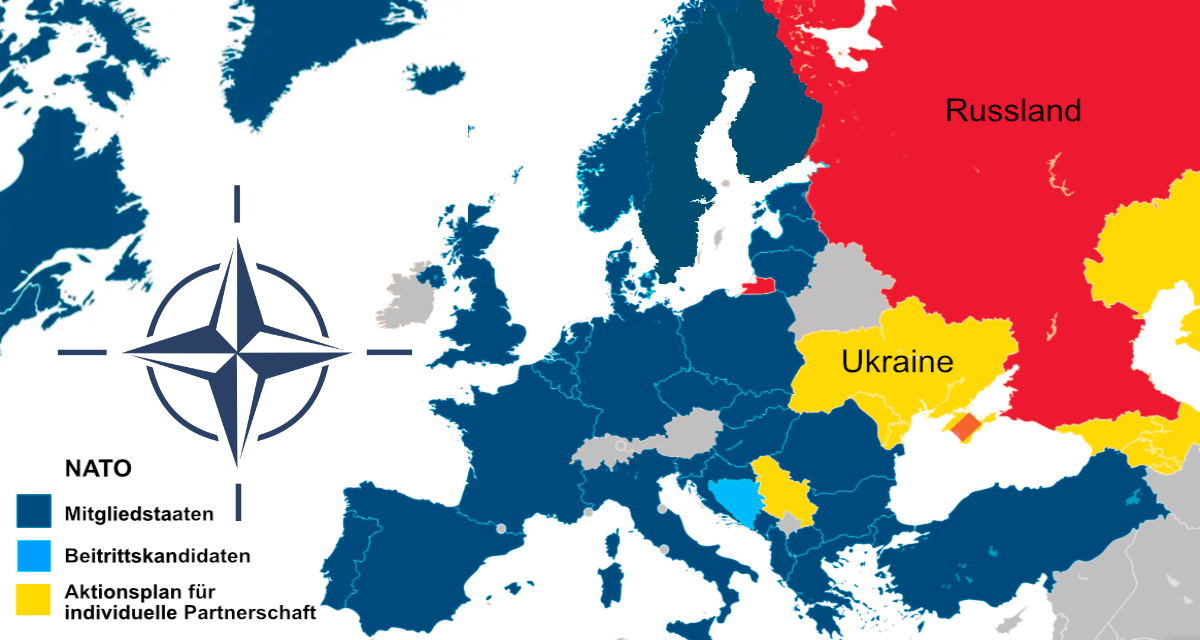

Seit Jahren kamen die Auseinandersetzungen in der Ostukraine nicht zum Stillstand. Der seit 20214 schwelende Konflikt offenbart die Unvereinbarkeit der Interessen insbesondere in Fragen der NATO-Osterweiterung. Russland forderte zu Beginn seiner Invasion 2022 in die Ukraine von der NATO und den USA Sicherheitsgarantien, eine Verringerung der Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke und vor allem einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollte sich die NATO gar wieder aus Osteuropa zurückziehen und der Stand von 1997l wiederhergestellt werden. Die USA und die NATO weisen diese Forderungen als in weiten Teilen unannehmbar zurück.

Die diplomatischen Bemühungen der EU und der USA erzielten keinen Erfolg. Überdies zieht der Konflikt weitere Kreise. Die westliche Staatengemeinschaft bezieht gegenüber Russland Position. Die vergangenen Jahre erinnerten wieder an die Zeiten des Kalten Krieges, in denen sich der Osten gegen den Westen positionierte. Mit der Machtwechsel in den USA wird wiederum eine weitere Zeitenwende eingeläutet. US-Präsident Donald Trump scheint sich Russlands Präsident Waldimir Putin anzunähern, um seine eigenen Interessen

Die Leidtragenden des aktuellen Krieges ist insbesondere die Bevölkerung der Ukraine, viele Millionen begaben sich auf die Flucht, um dem Kriegsgeschehen zu entfliehen. Bereits der Krieg 2014 hat damals viele Toten und Verletzte gefordert, dabei hatten beide Konfliktparteien Opfer zu beklagen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fand bereita nach dern Krim-Krise 2014 Belege für Verbrechen auf beiden Seiten. Es gebe keine Zweifel an illegalen Hinrichtungen und Greueltaten, die von beiden Seiten in der Ostukraine begangen worden sind, hieß es von AI. In noch viel größerem Ausmaß gibt es nun im seit 2022 laufenden Angriffskrieg Russlands viele Opfer auf beiden Seiten .Die Aufdeckung von Massengräbern wie in Butscha und anderen Orten sowie der rücksichtlose Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine sorgte für Schlagzeilen. Insgesamt gehen die Schätzungen über Verletzte und Tote in diesem Krieg mittlere auf beiden Seiten in die Hunderttausende.

Ein Krieg so nahe an den Grenzen der EU wirkt sich auch auf die Nachbarländer sowie die restliche Welt aus und bringt weitreichende humanitäre, ökonomische, finanzielle und politische Folgen mit sich. Insbesondere osteuropäische und baltische Staaten befürchten einen Dominoeffekt, ein Übergreifen des Konflikts auf ihre Länder.

International versuchen die Staats- und Regierungschefs der Länder immer wieder auf diplomatischem Weg einen Ausweg aus der Krise zu finden. Aber auch auf militärischem Wege unterstützen westliche Staaten die Ukraine im aktuellen Konflikt in Form von Waffenlieferungen und einer Stärkung der NATO-Ostflanke. Insbesondere die Vereinigten Staaten haben ihre Militärhilfe für die Ukraine stark ausgebaut. Die aktuelle US-Regierung fährt nun einen anderen Kurs und möchte die Unterstützung zurückfahren.

In der Frage, wo die Ursachen für die Eskalationen zu suchen sind, herrschte selbst im Westen nicht immer Einigkeit. In der gezielten Unterstützung der prorussischen Separatisten in einem souveränen Staat sahen die USA, Polen, die baltischen Staaten und die Skandinavier im jahrelang andauernden Konflikt eine Provokation Russlands. Der Westen gelangte jedoch bislang nie zu einer einheitlichen Haltung. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sahen in Russland weniger den Aggressor, sondern eher einen Vermittler. Diese Haltung hat sich nun mit der aktuellen Eskalation drastisch verändert. Die Länder der Europäischen Union verurteilen geschlossen das Handeln Russlands und schlossen sich der Haltung der US-Regierung unter Joe Biden an.

Das Verständnis, das sich Russland seit jeher von der Ukraine macht, ist ein anderes als im Westen. Aus Sicht Russlands ist die Ukraine Kernbestandteil der russischen Welt, abgeleitet vom mittelalterlichen Konzept eines Großreiches „Rus“, bestehend aus der Ukraine, Russland und Weißrussland (Belarus). Das Großreich „Rus“ (besser: die Kiewer „Rus“) umfasste jedoch nie die Gebiete der heutigen drei ostslawischen Staaten. Die heutige russische Geschichtsschreibung unter Putin folgt gänzlich der zaristischen und sowjetischen, besonders in der Behauptung eines einzigen Volkes (Putin 2021). Dagegen bewies der bedeutende russische Slawist Schachmatov um 1900 (gegen den Willen des Zaren), dass die Ukrainer ein eigenes Volk mit einer eigenen, vom Russischen getrennten Sprache sind. Dass die Sowjetunion (mit der Ukraine) zerfallen ist, stellt für Russlands Präsidenten Putin „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts” dar. Die Denkweise einer vermeintlichen Großmacht ist mit der heutigen international verflochtenen Welt und der Politik der westlichen Staatenbündnisse nicht vereinbar. Andererseits fühlt sich Russland durch die NATO-Osterweiterung der letzten Jahre provoziert.

Im September 2022 hat Präsident Putin eine neue außenpolitische Doktrin gebilligt, die auf dem Konzept der „Russischen Welt“ („Russki Mir“) basiert. Russland solle „die Traditionen und Ideale der Russischen Welt schützen, bewahren und fördern“, heißt es darin, und weiterhin: „Die Russische Föderation unterstützt ihre im Ausland lebenden Landsleute bei der Durchsetzung ihrer Rechte, um den Schutz ihrer Interessen und der Bewahrung ihrer russischen kulturellen Identität sicherzustellen.“

Wiederholt hatte Putin auf die etwa 25 Millionen Russinnen und Russen hingewiesen, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 in den daraus hervorgegangenen unabhängigen Staaten leben. Er betrachtet die ehemaligen Sowjetstaaten vom Baltikum bis nach Zentralasien als Teil der Einflusssphäre Russlands. Erst im Juli 2022 hatte Putin auch eine neue Militärdoktrin für die Kriegsmarine des Landes in Kraft gesetzt, in welcher auch Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer, festgelegt wurden. „Den Schutz werden wir hart und mit allen Mitteln gewährleisten“, so Putin. Aufgebaut werden sollte eine „ausreichende Zahl“ an Marinestützpunkten außerhalb der Grenzen Russlands, auch der Bau von modernen Flugzeugträgern ist vorgesehen. Diese neue außenpolitische Ausrichtung Russlands bringt eine neue Einschätzung der Gefahrenlage mit sich, auf die sich die westliche Staatengemeinschaft wird einstellen müssen.

Auch die wirtschattlichen Auswirkungen sind enorm. Die verhängten Sanktionen gegen Russland haben die Weltwirtschaft in nicht unerheblichem Maße beeinträchtigt. Angesichts des neu ausgebrochenen Kriegs in der Ukraine reagierten die Börsen weltweit mit fallenden Kursen. Die Sanktionen des Westens und die phasenweise Schwäche des Rubels haben auch der russischen Wirtschaft zu schaffen gemacht. Das Riesenreich ist vor allem von seinen Rohstoffexporten abhängig.

Ein längerfristiges Ziel der G7-Staaten ist die Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohlelieferungen. Im aktuellen Konflikt stand lange die Gaspipeline „Nord Stream 2“ als mögliche Sanktionsmaßnahme im Falle einer weiteren Konflikteskalation zur Debatte. Nun, da beschlossen wurde, die Gaspipeline nicht in Betrieb zu nehmen, hat dies auch für Deutschland erhebliche Konsequenzen. Als Reaktion auf die russische Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine legte Bundeskanzler Olaf Scholz die Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline „Nord Stream 2“ auf Eis.

Die Ukraine ist in dieser prekären Lage auf die Unterstützung und Solidarität der westlichen Staatengemeinschaft angewiesen. Zahlreiche Staaten unterstützen das Land mit Waffenlieferungen und finanziiellen Hilfen, allen voran die USA: Auch die EU hat mittlerweile Milliarden für Waffenlieferungen für die Ukraine bereitgestellt. Mit der Machtübernahme Trumps in den USA wurden nun neue Realitäten geschaffen. Die USA wird wie es scheint über kurz oder lang als Unterstützer sowohl der Ukraine als auch Europas ausfallen. Die Europäische Union ist nun dabei, sich selbst in Fragen der Sicherheit neu aufzustellen und erheblich mehr in die Verteidigung und Abschreckung zu investieren. Es wird sich zeigen, in wie weit dies gelingen wird und eine weiterer Flächenbrand wird vermieden werden können.

Weitere Analysen finden Sie auch auf der Seite „Krieg in Europa” auf unserem Europa-Portal:

Analysen – Ursachen und Hintergründe

Münkler: Der transatlantische Westen ist ein Auslaufmodell

Die USA haben schon vor Präsident Trump die Sicherheitsgarantien für Europa infrage gestellt, sagt der Politologe Herfried Münkler. Daran werde sich nach Trump nichts mehr ändern. Zum Schutz vor Russland spricht sich Münkler für eine Stärkung Europas aus – auch mithilfe von Nuklearwaffen.

(Deutschlandfunk, 21.2.2025)

Russlandfachmann Gressel : „Wir müssen aufrüsten – für die Ukraine und für uns“

Der Rüstungs- und Russlandfachmann Gustav Gressel fordert die Europäer auf, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Seiner Ansicht nach drohe ein großer Krieg in Europa. Er geht davon aus, dass ein in nächster Zeit ausgehandelter Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine nicht lange halten würde. Die russischen Ziele, die Ukraine als Ganzes zu unterwerfen, seien nach wie vor da, ebenso die russischen Maximalforderungen, die über die Ukraine hinaus gingen. Moskau wolle eine europäische Ordnung nach eigenem Wunschdenken errichten und habe jetzt , mit einem schwachen amerikanischen Präsidenten, die Chance, vollendete Tatsachen zu schaffen. Geht man davon aus, dass eine nun ausgehandelte Friedenslösung nicht lange bestand haben wird, könnte ein Fortsetzungskrieg, der sich gegen die Ukraine wendet, sehr schnell übergehen in einen großen Krieg um die militärische Vorherrschaft in Europa. Ein Angriff auf das Baltikum oder auf Polen sei dann womöglich ein Test, wer dann gemäß dem NATO-Bündnisfall zu Hilfe eilen würde. Deshalb hält Gressel es für wichtig, in Europa aufzurüsten und mit einem glaubhaften (auch nuklearen) Abschreckungsprogramm, Putin von weiteren Expansionsabsichten abzuhalten.

(FAZ, 20.2.2025).

Claudia Major über den Zusammenbruch der europäischen Sicherheitsarchitektur und wie Europa nun vorgehen sollte

Europa stehe vor einer riesengroßen Veränderung, die es noch gar nicht richtig erfasst habe, es müsse sich mit einer transatlantischen Scheidung umgehen, es müsse sich auf einen möglichen Krieg vorbereiten, und sei davon ziemlich gelähmt und würde von den Kosten und Veränderungen überrollt, die damit einhergingen, so Sicherheitsexpertin Claudia Major im Podcast.

(Salon Kolumnisten, 18.02.2025).

„Fundamentaler Bruch" - Albrecht von Lucke über die USA und Europa

Der Politologe Albrecht von Lucke attestiert dem transatlatischen Verhältnis nach Trumps „Friedensverhandlungen" mit Russland ohne Europa einen fundamentalen Bruch. Er warnt vor den Folgen der aktuellen Gespräche zwischen den USA und Russland.

Im „Kulturzeit“ Interview prangert von Lucke an, dass ein fast schon semi-diktatorisches Amerika sich davon verabschiede, die Demokraten Europas zu unterstützen. Ob die Mächtigen Europa gerade wieder unter sich aufteilen würden wie damals die Siegermächte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges? „Es ist noch viel fataler. Es ist gewissermaßen das Gegenteil von dem, was Europa 1945 erlebt hat. Wir müssen uns daran erinnern: Damals waren es die Amerikaner, die bereit waren, den demokratischen Teil Europas gegen Stalin, gegen die Sowjetunion zu verteidigen. [...] Heute erleben wir genau das Gegenteil", so von Lucke.

(3SAT, 18.2.2025)

Zwischen Sieg und Diktatfrieden: Wie endet der Ukrainekrieg?

Tagtäglich beschießt Russland zivile Ziele in der Ukraine. Die Lage an der Frontlinie wird dramatischer. Wolfgang Zeller, Soziologe und Senior Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, mit einem Blick nach vorne: „Die vielgeäußerte Hoffnung auf baldige Verhandlungen ist hinfällig. Vielmehr müssen sich die Ukraine und der Westen auf einen längeren Krieg unter schwierigen Bedingungen einstellen. Die Frage ist, ob Wladimir Putins Kalkül aufgeht und die westliche Unterstützung der Ukraine so weit einbricht, dass Russland Kiew einen Diktatfrieden aufzwingen kann. Oder ob die westliche Unterstützung hält und eine militärisch gestärkte Ukraine ein für sie akzeptables Abkommen erreicht."

(Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. 15.5.2024).

Einschätzung der NATO - Die Sorgen vor russischer Aggression wachsen

NATO-Chef Stoltenberg rechnet mit einer langen Konfrontation mit Russland und fordert schnellere Rüstungsinvestitionen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz schließt auch den russischen Griff nach NATO-Gebiet nicht mehr aus. Die NATO muss sich aus Sicht ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg auf die Möglichkeit einer jahrzehntelangen Konfrontation mit Russland vorbereiten. „Die NATO sucht keinen Krieg mit Russland”, so Stoltenberg, „aber wir müssen uns wappnen für eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation." Erstmals seit Ende des Kalten Krieges werde ein möglicher Krieg von außen vorgegeben, so Generalinspekteur der Deutschen Bundeswehr Carsten Breuer in einem Interview: „Wenn ich den Analysten folge und sehe, welches militärisches Bedrohungspotenzial von Russland ausgeht, dann heißt das für uns fünf bis acht Jahre Vorbereitungszeit." Das heiße aber nicht, dass es dann Krieg geben werde - aber es sei möglich. Es gehe am Ende darum, sich verteidigen zu können und dadurch für einen Gegner das Risiko so hoch anzusetzen, dass er sich gegen einen Angriff entscheide

(Tagesschau, 10.2.2024)

Russland als Bedrohung Europas? „Die Gefahr ist real"

Nach fast zwei Jahren Krieg macht sich in der Ukraine Ernüchterung breit. Russland scheint den längeren Atem zu haben und die Oberhand zu gewinnen. Was bedeutet das für die Sicherheitslage in Europa? Im Interview macht Politikwissenschaftlerin Liana Fix deutich:

„Der Westen hat sehr klar formuliert, was er sich erhofft hat an diesem Punkt des Krieges, nämlich: nach einer erfolgreichen Gegenoffensive, mit militärischem Druck die russische Verhandlungsbereitschaft zu erhöhen. Das hat nicht geklappt.

Und wir haben leider den Effekt, dass Russland sich noch mehr bestärkt darin fühlt, dass sie einen langen Krieg besser aushalten können als die Ukraine und der Westen ihn aushalten kann, und damit ist die Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite eher noch gesunken. (...) Der Westen hat sich bisher noch nicht darauf eingestellt, dass dieser Krieg länger dauern wird. Die eigenen Produktionsfähigkeiten sind noch nicht auf einen langfristigen Krieg eingestellt. Das muss sich tatsächlich ändern, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa selbst, (...) Aber diese Einstellung der Waffenproduktion auf einen langen Krieg ist etwas, was passieren muss und das bisher noch nicht passiert ist, weil eben die Hoffnung da war, dass eine schnelle Gegenoffensive diesen Krieg durch Verhandlungen, durch russische Kompromissbereitschaft schneller beenden kann.”

Sollte Donald Trump in den USA die anstehenden Wahlen gewinnen, könnte dieser die Glaubwürdigkeit der NATO infrage stellen und Russland ermutigen, an den Grenzen, etwa zum Baltikum, weiter zündeln. Die Gefahr sei tatsächlich real.

(Bayerischer Rundfunk, 3.12.2023)

„Dieses elende Fegefeuer bringt kein Ergebnis"

Der Westen liefere der Ukraine zu wenig Waffen, während Russland es immer wieder schaffe, sich an wechselnde Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld anzupassen, warnt Oberst Reisner vom österreichischen Heer. Er fordert eine harte Entscheidung von Europa:

"Die Ukraine ist dann dabei, den Krieg zu verlieren, wenn der Westen der Ukraine nicht die notwendige Unterstützung zukommen lässt. Das ist ein Abnutzungskrieg - und der wird vor allem über Ressourcen entschieden, nicht über die Moral. (...) Neutral betrachtet ist die Situation ernst. Das muss der Westen verstehen. Ist er bereit, die Ukraine zu unterstützen? Dann muss er mehr tun. Ist er dazu nicht bereit, dann muss er das kommunizieren. Dieses elende Fegefeuer aktuell bringt nur mehr Tote, aber kein Ergebnis.”

(Tagesschau, 3.12.2023)

Diplomatie im Kontext des russischen Überfalls auf die Ukraine

Direkte Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Krieg Russlands gegen die Ukraine brachen bereits nach wenigen Monaten ab. Heute versuchen Moskau und Kiew, den internationalen Kontext des Krieges durch diplomatische Initiativen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Beim G20-Gipfel in Indonesien im November 2022 hatte Präsident Selenskyj seine „Friedensformel” in zehn Punkten vorgestellt. Die Friedensformel, die im Kern einen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine festlegt, richtet sich an die internationale Gemeinschaft Das Putin-Regime spielt auf Zeit und zeigt keine Bereitschaft zu Kompromissen, obwohl es weit davon entfernt ist, seine Ziele zu erreichen

(Stiftung Wissenschaft und Politik, 23.10.2023)

Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa: Kein Frieden mit Putin möglich

Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa hält es für unmöglich, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über einen Friedensschluss zu verhandeln. Ohne Waffen sei kein Frieden in der Ukraine zu erreichen. „Indem man auf Verhandlungen drängt, unterstützt man in Wirklichkeit die russische Aggression”, so die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie warnte ferner davor, Putin als Verrückten zu bezeichnen. „Der Angriff auf die Ukraine war kein Anfall von Wahnsinn, sondern entsprach der Logik des Regimes.” Eine Hoffnung, dass aus der Putinschen Elite heraus eine Änderung komme, habe sie deshalb nicht. „Das Regime hat noch genug Kraft, diesen Krieg fortzusetzen, und bereitet die Menschen auf einen endlosen Krieg vor."

(ZDF, 7.9.2023).

Wie ist dieser Krieg zu deeskalieren und zu beenden?

Nach eineinhalb Jahren des Krieges in der Ukraine falle es schwer, Visionen für einen Frieden zu entwickeln. Dennoch sollte weiter über Perspektiven für Sicherheit und Frieden in Europa nachgedacht werden, so Politikwissenschaftlerin Martina Fischer. Vor allem gelte es nach Wegen suchen, um die Eskalationsspirale zu durchbrechen und das Sterben auf beiden Seiten zu beenden. Es sei schwer vorherzusagen, wann sich ein Fenster dafür öffne – aber man müsse jetzt dafür Vorbereitungen treffen. Und man sollte auch über Europa hinausschauen und Voraussetzungen für die Bewältigung globaler Friedensgefährdungen schaffen.

(Bundeszentrale für politische Bildung, 27.7.2023).

Dauerhafte Sicherheit für die Ukraine – Von Ad-hoc-Unterstützung zu langfristigen Sicherheitsgarantien als NATO-Mitglied

Ukraines Präsident Selenskyj hat im September 2022 aufgrund der Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen sein Land die NATO-Mitgliedschaft im „fast track”-Modus beantragt. In westlichen Staaten wird kontrovers diskutiert, wie die Sicherheit der Ukraine dauerhaft gewährleistet werden kann. Die Vorschläge reichen von einer Neutralität über bi-, mini- und multilaterale Sicherheitszusagen bis zum NATO-Beitritt. Was spricht für welche Option? Auf welche internationale Sicherheitsgarantien für die Ukraine werden sich die NATO-Staaten auf ihrem Gipfel im Juli einigen können?

(Stiftung Wissenschaft und Politik, 29.6.2023)

Friedensgutachten: „Noch lange kein Frieden”

Das aktuelle Friedensgutachten mit dem Titel „Noch lange kein Frieden” Renommierte zeichnet ein ernüchterndes Bild beim Blick auf den Krieg in der Ukraine: „Nach allem, was wir in der Forschung über zwischenstaatliche Kriege wissen und darüber, wie dieser Krieg verläuft, ist in naher Zukunft kein Frieden in Sicht.” Welche Folgen hat der sicherheitspolitische Kurswechsel des vergangenen Jahres für die friedenspolitische Agenda unserer Zeit? Ist die sicherheitspolitische Zeitenwende auch ein friedenspolitischer Paradigmenwechsel? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich das Gutachten des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Es zeigt auf, welche Handlungsspielräume die deutsche Politik nach der „Zeitenwende” in der Friedens- und Sicherheitspolitik hat und formuliert konkrete Handlungsempfehlungen.

(Tagesschau, 12.6.2023)

Wann und wie Kriege enden

Dass Kriege oft am Verhandlungstisch endeten, sei zu kurz gegriffen, so Konfliktforscher Thorsten Bonacker. Voraussetzung für Gespräche sei militärische Erschöpfung, nicht unbedingt ein Wille zum Frieden. Deswegen schwelten Konflikte oft weiter.

(Deutschlandfunk, 11.6.2023)

Warum will China nicht, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert?

Der ehemalige deutsche Botschafter in China Volker Stanzel spricht im Interview über den zunehmenden Schulterschluss zwischen Russland und China: „Das derzeitige Verhältnis zwischen China und Russland ist für beide Seiten attraktiv: Sie profitieren voneinander, ohne ein mit Pflichten verbundenes Bündnis etwa nach dem Vorbild der Nato einzugehen. Eine solche Bindung würde beide Seiten überfordern. Aber so bekommt China billige Rohstoffe aus Russland, und Moskau hat Einnahmen, um den Krieg zu finanzieren. Chinas einzige Sorge ist ein Friedensschluss, der Russland mittelfristig wieder an den Westen heranführt. Verliert Russland jedoch den Krieg gegen die Ukraine, wird seine Abhängigkeit von China weiter zunehmen. Gewinnt Russland den Krieg, bleibt es ein Aussätziger in der Weltgemeinschaft und ebenfalls von China abhängig.^

(Redaktionsnetzwerk Deutschland, 19.4.2023).

„Imperiale Vergangenheit ist für Russland ein Problem”

Frieden im Ukraine-Krieg sei nur möglich, wenn Russland seine imperialen Denkmuster ändert, so der Historiker Martin Schulze Wessel. Ein Interview über Parallelen zum Ersten Weltkrieg, russische Kriegsmythen und ukrainische Kampfmoral:

„Der Vernichtungskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat sicherlich Ursachen, die tief in der Geschichte zurückliegen, ohne dass der Krieg jetzt geschichtlich determiniert wäre. Aber Russland hat eine imperiale Vergangenheit, die für Russland selbst zum Problem geworden ist. Also es gibt die feste Vorstellung davon, dass Russland nur als Imperium bestehen kann oder gar nicht, dass es andere Völker beherrschen muss und sonst in seiner eigenen Existenz bedroht ist. (...)

Frieden kann nur erreicht werden, wenn Russland diese Denkmuster überwindet. Und die kann man nur in der Beschäftigung mit Geschichte überwinden, indem man sich klarmacht: Wie sind eigentlich diese Denkmuster entstanden? Und dann versucht, eine eigene nationale, aber eben nicht imperiale Tradition dagegen zu setzen. Das ist eine Aufgabe, die nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren zu erledigen ist, sondern für die ein langer Atem von Jahrzehnten notwendig ist."

(Bayerischer Rundfunk, 19.3.2023)

Lässt sich der Frieden mit Russland verhandeln?

Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch soll der Krieg in der Ukraine enden — diese Forderung ist weit verbreitet. Doch vieles spricht dafür, dass ein langer Abnutzungskrieg realistischer ist als baldige Verhandlungen.

(Deutschlandfunk, 23.2.2023)

Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine: Wie hat der Krieg Deutschland verändert?

kurz nach Beginn des großangelegten russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, sagte Bundeskanzler Scholz im Bundestag: "Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor." Haben sich ein Jahr danach wirklich die Zeiten verändert, was die deutsche Sicherheitspolitik betrifft? Ist die deutsche Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angemessen? Ein Gespräch mit Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

(rbb, 21.2.2023)

Ein Jahr Ukraine-Krieg

Am 24.02.2023 jährt sich der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine. Fragen an den Sicherheits-Experten Joachim Weber vom CASSIS-Institut der Universität Bonn. Hätte dieser Angriff auf die Ukraine vermieden werden können? War das Engagement des Westens darauf alternativlos? Wie könnte dieser Krieg enden?

(phoenix, 16.2.2023)

Russland: Großmachtstreben und Konfrontation mit dem Westen

Moskaus erneuter Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 spiegele breitere Trends der russischen Sicherheitspolitik wider. Dazu gehörten die Militarisierung der russischen Außenpolitik ebenso wie eine veränderte Kosten-Nutzen-Kalkulation des Kreml: In dieser spiele ökonomische Rationalität kaum mehr eine Rolle, während die Wiedererlangung des Großmachtstatus inklusive einer eigenen Einflusszone handlungsleitend sei. In der Folge verschärfe sich der grundlegende Konflikt um die Ausgestaltung der normativen und institutionellen Ordnung im postsowjetischen Raum, in Europa und auf globaler Ebene dramatisch, so Außen- und Sicherheitsexpertin Margarte Klein.

(Bundeszentrale für politische Bildung, 17.1. 2023)

„Ende des Krieges in weiter Ferne“

Wie realistisch ist ein Großangriff auf Kiew und Moldau? Wie kann der Krieg in der Ukraine enden? Und was wird aus Russland, wenn es den Krieg verliert? Im RND-Interview blickt Sicherheitsexpertin Claudia Major auf den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Welt:

„Der Krieg wird noch lange Zeit dauern. Ich rechne nicht mit einem Ende des Krieges im nächsten Jahr, wenn unsere militärische Unterstützung auf dem Niveau wie bisher bleibt. Um Russland entscheidend zurückzudrängen und damit im besten Fall den Weg zum Frieden zu verkürzen, braucht die Ukraine mehr, von Munition bis Luftverteidigung. (...) Es wird einen Zeitpunkt geben, an dem sich beide Seiten darauf einigen, den militärischen Konflikt einzufrieren. Die westlichen Staaten können mit ihrer militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine dafür sorgen, dass sie dann in der bestmöglichen Lage ist; also dass die Ukraine durchhält, so viel wie möglich Territorium befreien kann und die Kosten für Russland in die Höhe treiben – dann tritt dieser Zeitpunkt hoffentlich bald ein. Dann schweigen die Waffen. Aber der politische Konflikt ist damit noch nicht gelöst. Es geht um die Frage der Zukunft der Ukraine, um die Zukunft Russlands, um Grenzen und um Kriegsreparationen, um die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der politische Konflikt wird daher mit jedem Tag größer und schwieriger zu lösen."

(RND, 30.12.2022)

Friedensverhandlungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine: Mission impossible

Die ukrainisch-russischen Verhandlungen seit dem Beginn der russischen Aggression 2014 sowie seit dem 24. Februar 2022 zeigen, wie sehr diese vom Kriegsverlauf, aber auch vom politischen Kontext abhängen.

„Waffenstillstandsverhandlungen sind eher eine mittelfristige Perspektive. Ein nachhaltiger Frieden zwischen der Ukraine und Russland, nicht nur im Sinne der Abwesenheit physischer Gewalt, ist bestenfalls langfristig denkbar. Möglich wird er nur dann, wenn die russische Politik sich grundlegend neu orientiert, mit anderen Worten: nach einem Regimewechsel. Das macht Verhandlungen, wenn sie einmal beginnen, umso voraussetzungsreicher und komplexer. Ein Waffenstillstand muss international begleitet und abgesichert werden. Für eine dazu notwendige internationale Mission und andere Maßnahmen werden bereits Blaupausen entwickelt. Das muss vorangetrieben und unter den westlichen Verbündeten und Kyjiw abgestimmt werden. Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind ein elementarer Teil dieses Prozesses”, so Sabine Fischer.

(Stiftung Wissenschaft und Politik, 28.11.2022)

Putins Drohgebärden: Wie groß ist die Gefahr einer nuklearen Eskalation im Ukraine Krieg?

Wie groß ist die Bedrohung durch russische Atomwaffen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen einer möglichen nuklearen Eskalation und dem Zustand der konventionellen russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine? Darüber diskutieren Lydia Wachs und Margarete Klein.

(Stiftung Wissenschaft und Politik, 31.10.2022)

Wo liegt das Baltikum und wo die GUS-Staaten? Was passierte nach dem Ende der Sowjetunion? Und welche Länder gehören inzwischen zur EU? Informationen zu über 20 Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa und Südosteuropa.

Wie ist die EU aufgebaut? Welche Länder gehören zur EU? Wellche würden gerne der EU beitreten? Vor welchen Herausforderungen steht Europa aktuell? Unser Europa-Portal liefert Informationen.

Lesen Sie weiter ....

- Der Ukraine-Konflikt

- Chronik des Ukraine-Krieges

- Zeitenwende in Deutschland

- Kriegsverbrechen in der Ukraine

- Internationale Bedeutung des Ukraine-Konflikts

- Analysen zum Krieg in der Ukraine

- Folgen des Krieges

- Ursachen des Krieges

- Russland und die Ukraine

- Russland und China

- Ukraine und NATO, EU

- Die Halbinsel Krim

- Politisches System Ukraine

- Wirtschaft der Ukraine

- Geschichte der Ukraine

Mit Kinder über den Krieg sprechen:

Auf unserem „Informationsportal östliches Europa"

gibt es ferner weiterführende Informationen über die

weitere Konflikte: