Dossier

Klimaschutz in Deutschland

Als eine der größten Industrienationen trägt Deutschland wesentlich zur Klimaerwärmung bei. Daher möchte Deutschland gemeinsam mit der Europäischen Union künftig beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Bundesrepublik hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Auf dieser Seite geben wir einen Überblick, wo Deutschland derzeit in puncto Klimaschutz steht.

Ein eigenes Dossier bieten wir zum Thema Klimaschutz in Baden-Württemberg.

Kurz & knapp: Klimaschutz in Deutschland

Wichtige Kennzahlen

- Deutschland ist für knapp zwei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck beträgt 10,5 Tonnen CO2-Äquivalente und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt (4,7 Tonnen).

- Die Treibhausgasemissionen Deutschlands sind im Jahr 2022 leicht um 1,9 Prozent gegenüber 2021 gesunken, gegenüber 1990 ist ein Emissionsrückgang um 40,4 Prozent zu verzeichnen.

- Beim Klimschutz-Index 2023 liegt Deutschland im vorderen Drittel auf Platz 16. Spitzenreiter sind Dänemark, Schweden und Chile.

Was sind die Klimaziele der Bundesregierung?

Kernelement der deutschen Klimapolitik der Ampelkoalition ist das Klimaschutzgesetz, das zuletzt im Juni 2023 novelliert wurde. Das Klimaschutzprogramm bündelt die verschiedenen Maßnahmen zu einem Gesamtfahrplan. Ziele der Bundesregierung sind:

- Bis 2030 Senkung der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent

- Bis 2040 Senkung der Treibhausgasemissionen um 88 Prozent

- 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein

Wie sehr trägt Deutschland zur Klimaerwärmung bei?

Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt hat Deutschland seit Beginn der Industrialisierung um 1850 4,6 Prozent zur globalen Erderwärmung beigetragen. Aktuell ist Deutschland für knapp zwei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und ist damit unter den TOP 10 der Länder mit den größten Treibhausemissionen, genauer gesagt auf Platz 7. Spitzenreiter sind China, die USA und Indien (Quelle: Global Carbon Atlas).

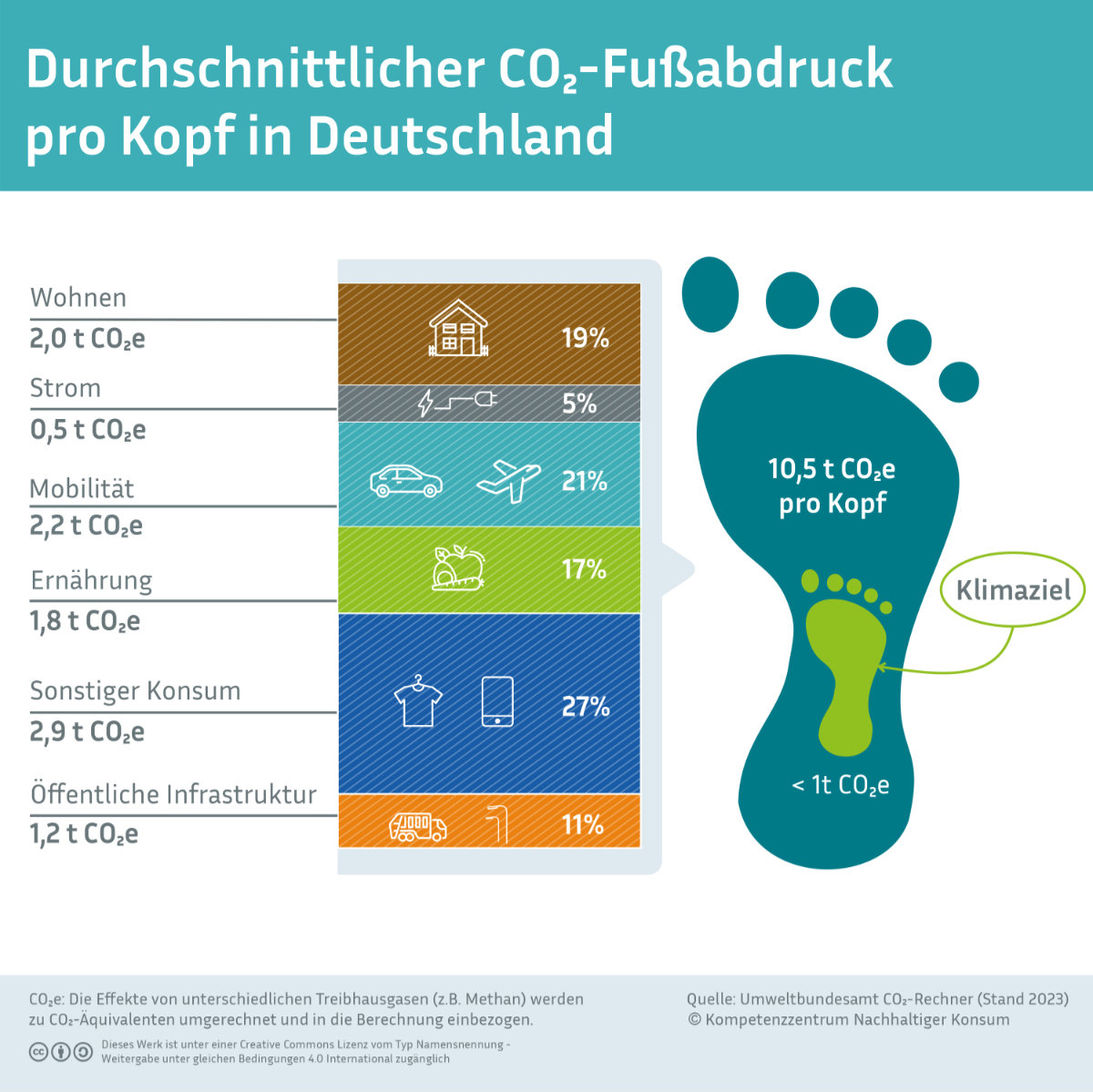

Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland liegt bei 10,5 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt (4,7 Tonnen) (Quelle: BMUV). Immerhin sind die Treibhausgasemissionen Deutschlands im Jahr 2022 leicht um 1,9 Prozent gegenüber 2021 gesunken, gegenüber 1990 ist ein Emissionsrückgang um 40,4 Prozent zu verzeichnen (Quelle: UBA). Das Klimaziel wäre allerdings ein Wert kleiner als eine Tonne CO2e pro Kopf.

In der Weltrangliste beim Klimaschutz liegt Deutschland derzeit im vorderen Drittel auf Platz 16, hat sich allerdings gegenüber dem Vorjahr um drei Plätze verschlechtert. Spitzenreiter sind Dänemark (Platz 4), Schweden (Platz 5) und neuerdings Chile (Platz 6), wie der Klimaschutz-Index 2023 der Umweltorganisationen Germanwatch, Climate Action Network (CAN) und New Climate Institute zeigt. Traditionell bleiben die ersten drei Plätze frei, da kein Staat der Erde die Pariser Klimaschutzziele derzeit erreicht. Die Studie analysiert und vergleicht den Klimaschutz in den 60 emissionsstärksten Ländern und der EU (gesamt). Sie sind für insgesamt 90 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Beschreibender Text zur Grafik

Beschreibender Text zur Grafik

Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland liegt bei 10,5 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e), die sich wie folgt aufteilen:

- Wohnen: 2,0 Tonnen CO2e

- Strom: 0,5 Tonnen CO2e

- Mobilität: 2,2 Tonnen CO2e

- Ernährung: 1,8 Tonnen CO2e

- Sonstiger Konsum: 2,9 Tonnen CO2e

- Öffentliche Infrastruktur: 1,2 Tonnen CO2e

Das Klimaziel ist ein Wert kleiner als eine Tonne CO2e pro Kopf.

CO2e: Die Effekte von unterschiedlichen Treibhausgasen (zum Beispiel Methan) werden zu CO2-Äquivalenten umgerechnet und in die Berechnung einbezogen.

Quelle: Umweltbundesamt CO2-Rechner (Stand 2023)

Welche Folgen hat der Klimawandel für Deutschland?

Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind vom Klimawandel schon heute stark betroffen. Doch auch an Deutschland geht die Entwicklung nicht unbemerkt vorüber. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland im Jahr 1881 ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland bereits um 1,5 Grad Celsius gestiegen. Diese Zunahme liegt deutlich über dem globalen Temperaturanstieg von derzeit 1,1 Grad Celsius.

Insgesamt werden in Deutschland die Winter aufgrund des Klimawandels milder und feuchter, während die Sommer heißer und trockener werden. Die Schneebedeckung der Nordhalbkugel nimmt seit 1979 kontinuierlich ab. Das wirkt sich auch auf die Schneedecke in den Bergen wie beispielsweise in den Alpen aus. Die bislang wärmsten Jahre in Deutschland seit 1881 waren die Jahre 2018 und 2022 mit einer Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad Celsius und neuen Hitzerekorden. Von den 20 wärmsten Jahren Deutschlands sind 14 in den vergangenen 20 Jahren gewesen (Quelle: Statista).

Der Klimawandel führt außerdem dazu, dass die Wahrscheinlichkeit von Starkregen und Überschwemmungen zunimmt, was in den vergangenen Jahren mehrere Male zu „Jahrhundert-Hochwassern“ in Deutschland geführt hat, zuletzt im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Südbayern (frühere Hochwasser: Oder-Hochwasser 1997, Elbe-Hochwasser 2002, Elbe-/Donau-Hochwasser 2013). Im Jahr 2018 gehörte Deutschland erstmals zu den drei am stärksten von Extremwettern betroffenen Ländern der Welt. Die Meeresspiegel von Nord- und Ostsee sind seit 1981 um über zehn Zentimeter gestiegen.

Nachdem das Waldsterben in den letzten Jahrzehnten aufgehalten werden konnte, warnen Wissenschaftler:innen nach mehreren Hitzesommern und dem Klimawandel insgesamt, dass es um den Wald in Deutschland mittlerweile noch schlechter bestellt ist als in den 1980er Jahren. Vier von fünf Bäumen sind krank, so der Waldzustandsbericht 2022 der Bundesregierung.

Weitere Risiken bestehen für die Trinkwasserversorgung, das Gesundheitssystem und aufgrund von Ernteausfällen auch für die Ernährungssicherheit. Auch den Tieren und Pflanzen macht der Klimawandel zu schaffen: Sie müssen sich an die Folgen des Klimawandels wie hohe Temperaturen oder Wasserknappheit anpassen, viele Arten sterben aus. Der Biodiversitätsverlust ist enorm.

Welche Anpassungen an den Klimawandel unternimmt Deutschland?

Selbst wenn es gelingen sollte, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wird der Klimawandel nicht ohne Folgen bleiben, auch für Deutschland. Daher unternimmt die Bundesrepublik schon heute verschiedene Maßnahmen, um das Land an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) gibt seit 2008 den politischen Rahmen für die Klimawandelanpassung in Deutschland vor und definiert zentrale Ziele und Handlungsoptionen.

Dazu gehören unter anderem die Schaffung von zusätzlichen Grünflächen in Städten, um die erhöhte Hitzebelastung zu reduzieren, oder die Entwicklung hitzebeständigerer Materialien für Straßen, Schienen oder Gebäude. Es gibt Warnsysteme für Hitze und Starkregen, damit Kommunen bei entsprechenden Ereignissen frühzeitig reagieren können. Gegen Überschwemmungen möchte man mit der Renaturierung von Flüssen und der Einrichtung von Wasserrückhaltebecken und Versickerungsflächen vorgehen, an Nord- und Ostsee werden höhere Dämme gebaut. Um das Waldbrandrisiko zu minimieren, sollen vermehrt Mischwälder angebaut werden. Für gefährdete Arten möchte man die Lebensräume optimieren, indem man beispielsweise widerstandsfähigere Bäume und Pflanzen ansiedelt.

Weitere Infos zur DAS und ihrer konkreten Umsetzung sind auf den Seiten des Umweltbundesamtes zu finden.

Wie sieht die deutsche Klimapolitik aus?

Kernelement der deutschen Klimapolitik der Ampelkoalition ist das Klimaschutzgesetz, dessen Novellierung derzeit im Deutschen Bundestag debattiert wird. Ziele der Bundesregierung sind: Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent. 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. Das Klimaschutzprogramm bündelt die verschiedenen Maßnahmen zu einem Gesamtfahrplan für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Beispiele für Maßnahmen sind etwa die Einführung des Deutschlandtickets, die CO2-abhängige LKW-Maut, Verfahrensbeschleunigungen und Flächen für den Ausbau der erneuerbaren Energien oder Förderungen für energetisches Bauen.

Verbunden mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes ist unter anderem die Abschaffung der verpflichtenden Sektorziele für einzelne Wirtschaftsbereiche wie etwa den Verkehr oder das Bauwesen. Das kritisieren viele Umweltverbände und fordern Nachbesserungen. Gerade diese beiden Sektoren hatten ihre Emissionsziele in den letzten Jahren immer wieder verfehlt (Quelle: Zeit online).

Auch von Seiten des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen hagelt es Kritik: Die Ampelkoalition tue zu wenig für einen wirkungsvollen Klimaschutz und werde ihre Klimaziele für 2030 und 2045 klar verfehlen. In seiner Stellungnahme vom August 2023 erklärt der fünfköpfige Expertenrat, dass die Klimalücke größer ausfallen werde als die Bundesregierung selbst annimmt, nämlich dass bis 2030 eine Lücke an einzusparenden Emissionen von bis zu 331 Millionen Tonnen klafft. Die größten Klimasünder bleiben der Verkehrs- und der Gebäudesektor. Außerdem fehle für die 130 Einzelmaßnahmen des Klimaschutzprogramms ein schlüssiges Gesamtkonzept (Quelle: Expertenrat für Klimafragen).

Wie ist der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom März 2021 zu bewerten?

Im März 2021 erklärte das Bundesverfassungsgericht (BVG) das Klimaschutzgesetz der damaligen Bundesregierung (CDU/CSU und SPD) teilweise für verfassungswidrig. Die Begründung der obersten Verfassungsrichter:innen: Die im Gesetz von 2019 getroffenen Maßnahmen für eine Emissionsverringerung bis 2030 seien zwar nicht zu beanstanden. Allerdings würden ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr 2031 fehlen. So würden die Gefahren des Klimawandels auf die Zeit nach 2030 verschoben und gingen damit zulasten der jüngeren Generation.

Um einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssten in zehn oder zwanzig Jahren so drastische Maßnahmen ergriffen werden, dass jüngere Menschen zu stark in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt würden. Diese Last müsse durch eine Nachbesserung des Gesetzes und konkrete Maßnahmen abgemildert werden. Das Fazit: Gerechter Klimaschutz muss jetzt passieren, nicht erst in einem Jahrzehnt (Quelle: Bundesverfassungsgericht, tagesschau).

Im Mai 2021 beschloss die damalige Bundesregierung daraufhin, die Klimaschutzvorgaben zu verschärfen und das Ziel der Treibhausgasneutralität bereits bis 2045 zu erreichen. Außerdem sollte ein Sofortprogramm aufgelegt werden, um die ambitionierten Ziele zu begleiten.

Die zentrale Passage des Beschlusses lautet:

Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen.

Lässt sich daraus ein Umweltgrundrecht ableiten? Nein, sagt Rechtswissenschaftlerin Sabine Schlacke in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Zwar sind die Pariser Temperaturschwellen und Klimaneutralität nun Verfassungsziele. [...] [Beim Klimabeschluss des BVG] handelt es sich um eine Verpflichtung zur gerechten Verteilung von Freiheit über die Zeit. Der Klimabeschuss ist wegweisend und begrüßenswert: Er ist wegen der engen Voraussetzungen indes nicht ohne weiteres auf andere Umweltgüter, wie Biodiversität, übertragbar.“

Dennoch erachten viele Rechts- und Politikwissenschaftler:innen den Klimabeschluss des BVG als wegweisend, etwa der Berliner Umweltverfassungsrechtler Christian Calliess. Er fordert schon lange ein Grundrecht auf ein „ökologisches Existenzminimum“ ähnlich dem „sozialen Existenzminimum“. Das BVG halte es mit seinem Beschluss „zumindest für möglich, dass ein solches Grundrecht eine eigenständige Wirkung entfalten kann“ (Quelle: Legal Tribune Online). Wie schwierig es allerdings ist, ein Umweltgrundrecht in Deutschland einzuführen, führt Calliess in einer Ausgabe der Berliner Online-Beiträge zum Europarecht aus. Der Politikphilosoph Felix Heidenreich sieht die Entscheidung als „neues Paradigma der verfassungsrechtlichen Dynamisierung von Klimapolitik – zumal als Rechtsträger nun auch Personen anerkannt werden, die nicht unmittelbar betroffen sind. Der diesbezügliche Schlüsselbegriff lautet „intertemporale Freiheitssicherung“ (Quelle: Heidenreich, Nachhaltigkeit und Demokratie, S. 147 f.). Im Verfassungsblog lässt sich die Diskussion zum Klimabeschluss nachverfolgen.

Wie funktioniert die CO2-Bepreisung?

Die Bepreisung für den Ausstoß von Kohlendioxid, kurz CO2-Bepreisung, in den Bereichen Verkehr und Wärme ist Teil des Klimaschutzprogramms und gilt seit Anfang des Jahres 2021. Die Idee ist simpel: Wer Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst, muss dafür bezahlen.

Für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel wurde 2021 zunächst ein Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 angesetzt, die bei Verbrennung des jeweiligen Heiz- bzw. Kraftstoffs freigesetzt wird. Derzeit sind es 30 Euro pro Tonne CO2, zum 1. Januar 2024 sollen es 40 Euro pro Tonne CO2 werden. Bis 2025 soll der Preis auf 55 Euro steigen. Wenn man den Preis von 40 Euro pro Tonne CO2 beispielsweise auf Benzin umrechnet, so kostet der Liter Benzin ab 2024 voraussichtlich vier Cent mehr pro Liter (Quelle: tagesschau.de).

Unternehmen, die fossile Energieträger auf den Markt bringen, müssen seit Januar 2021 entsprechende Emissionszertifikate als Verschmutzungsrechte erwerben. Dadurch werden das Heizen oder Tanken für die Verbraucher:innen teurer. So sollen Anreize geschaffen werden, beispielsweise mehr öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, auf Elektroautos umzusteigen oder Wärmepumpen einzubauen. An anderer Stelle werden die Bürger:innen auch wieder entlastet, beispielsweise wurde die EEG-Umlage zum Juli 2022 abgeschafft.

Eine Studie des Umweltbundesamts von 2022 zeigt auf, dass eine ambitionierte CO2-Bepreisung und Sozialverträglichkeit in Einklang gebracht werden können. Ihr Vorschlag: eine Klimaprämie für alle privaten Haushalte und Förderprogramme für vulnerable Gruppen, die besonders durch die CO2-Bepreisung belastet werden. Im Koalitionsvertrag hat die Ampelregierung ein Klimageld versprochen, das jedoch bisher nicht eingeführt wurde.

In der Europäischen Union gibt es bereits seit 2005 einen Emissionshandel, der für die Energiewirtschaft, die energieintensive Industrie und seit 2012 auch für den innereuropäischen Luftverkehr gilt. Der nationale Emissionshandel in den Bereichen Verkehr und Wärme ergänzt den europäischen.

Wie weit fortgeschritten ist die Energiewende?

Unter Energiewende versteht man die dauerhafte Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit Energie wie Strom und Wärme aus nachhaltig nutzbaren, erneuerbaren oder regenerativen Quellen wie Wind- und Wasserkraft, Erdwärme (Geothermie), Sonnenstrahlung (Solarenergie) oder aus nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Biogas, Holz) (Quelle: BpB). Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind zentrale Säulen zur Emissionsminderung in Deutschland.

So hat sich Deutschland zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammt. 2022 waren es 46,2 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch lag im Jahr 2022 bei 20,4 Prozent. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent zu steigern (Quelle: Umweltbundesamt).

Grafik als barrierefreie Tabelle

Grafik als barrierefreie Tabelle

| Jahr | Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch (in %) | Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch (in %) |

|---|---|---|

| 2010 | 11,7 | 17,1 |

| 2011 | 12,5 | 20,4 |

| 2012 | 13,5 | 23,6 |

| 2013 | 13,8 | 25,1 |

| 2014 | 14,4 | 27,3 |

| 2015 | 14,9 | 31,4 |

| 2016 | 14,9 | 31,6 |

| 2017 | 15,5 | 36,0 |

| 2018 | 16,7 | 37,7 |

| 2019 | 17,3 | 42,0 |

| 2020 | 19,1 | 45,2 |

| 2021 | 19,2 | 41,2 |

| 2022 | 20,4 | 46 |

| Ziel 2030 | 30 | 80 |

Insgesamt wurde im Jahr 2022 eine Energiemenge von 489 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) aus erneuerbaren Energieträgern genutzt. Von dieser Energiemenge entfielen etwa 52 Prozent auf die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen, 41 Prozent auf den erneuerbaren Wärmesektor und sieben Prozent auf biogene Kraftstoffe im Verkehrsbereich.

Mit einem Anteil von 52 Prozent an der Bereitstellung von erneuerbarer Endenergie ist Biomasse der wichtigste erneuerbare Energieträger, gefolgt von der Windenergie mit 26 Prozent und der Sonnenenergie in Photovoltaik- und Solarthermieanlagen mit 14 Prozent. Wasserkraft und Geothermie steuern jeweils weitere vier Prozent bei. Insgesamt entwickelten sich die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren positiv, aber es gibt große Unterschiede zwischen den Sektoren: Während sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in den letzten zehn Jahren fast verdoppelte, stiegen die Anteile im Wärme- und Verkehrssektor nur langsam. Um die neuen ambitionierten Klimaziele zu erreichen, ist in den kommenden Jahren ein deutlich schnelleres Wachstum der erneuerbaren Energien in allen Sektoren notwendig (Quelle: Umweltbundesamt).

Weitere Kennzahlen zur Energiewende

Weitere Kennzahlen zur Energiewende

- Mehr erneuerbare Energien sorgen für eine Vermeidung von Treibhausgasemissionen: Im Jahr 2022 haben erneuerbare Energien Treibhausgasemissionen von rund 232 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten vermieden, die Stromerzeugung hat mit 78 Prozent daran den größten Anteil.

- Der Primärenergieverbrauch in Deutschland sinkt seit Jahren und fiel 2022 auf den niedrigsten Stand seit 1990.

- Der Endenergieverbrauch in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre jedoch kaum gesunken. Energie wird zwar immer effizienter genutzt und teilweise eingespart, doch Wirtschaftswachstum und Konsumsteigerungen verhindern einen deutlicheren Verbrauchsrückgang.

- Verkehrssektor: Er ist der verbrauchsintensivste. Noch immer über 90 Prozent der Kraftstoffe stammen aus Mineralöl, Biokraftstoffe und Strom spielen weiterhin eine untergeordnete Rolle.

Quellen

- Umweltbundesamt: Energieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren

- Umweltbundesamt: Erneuerbare Energien in Zahlen

- Bundesregierung: Energiewende

- AG Energiebilanzen: Energieverbrauch 2022

Wie und bis wann erfolgt der Kohleausstieg?

Deutschland wird bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Ein entsprechendes Gesetz wurde im Januar 2020 vom Bundeskabinett, im Juli 2020 dann von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Gleichzeitig wurde ein Strukturstärkungsgesetz verabschiedet, um den betroffenen Regionen zu helfen, den Strukturwandel zu bewältigen.

Zur Vorbereitung eines entsprechenden Gesetzes hatte die Bundesregierung im Juni 2018 die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ eingesetzt. Nach siebenmonatigen Verhandlungen legte die Kohlekommission im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vor.

Der Kohleausstieg folgt folgendem Fahrplan: Derzeit erzeugen Braun- und Steinkohlekraftwerke noch 40 Gigawatt Kohlekraftwerksleistung. Bis Ende 2022 sollen es nur noch 30 Gigawatt sein (je 15 Gigawatt Stein- und Braunkohlekraftwerke), 2030 dann nur noch insgesamt 17 Gigawatt (8 Gigawatt Stein- und 9 Gigawatt Braunkohle). Jeweils 2026, 2029 und 2032 wird überprüft, ob das Enddatum für alle Stilllegungen von Braun- und Steinkohlekraftwerken, die für die Zeit nach 2030 vorgesehenen sind, um jeweils drei Jahre vorgezogen werden und damit das Ausstiegsjahr 2035 statt 2038 erreicht werden kann.

Die Betreiber von Braunkohlekraftwerken erhalten für die Stilllegungen Entschädigungen in Höhe von insgesamt 4,35 Milliarden Euro. Dafür wurde ein entsprechender Vertrag zwischen Bund und Kraftwerksbetreibern abgeschlossen. Die Entschädigungen sollen insbesondere entgangene Gewinne ersetzen. Die Unternehmen verzichten im Gegenzug auf betriebsbedingte Kündigungen und Klagen gegen den Bund (Quelle: BMU).

Im Strukturstärkungsgesetz wurde beschlossen, dass die Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Braunkohleregionen bis zum Jahr 2038 Finanzhilfen von bis zu 14 Milliarden Euro für Investitionen in den Strukturwandel erhalten. Damit sollen neue Wirtschaftszweige etwa in der Digitalisierung, in der Green Tech oder im Tourismus erschlossen werden. Weitere 26 Milliarden Euro stellt der Bund für Projekte in den Regionen zur Verfügung, die ebenfalls dem Aufbau neuer Arbeitsplätze und der Stärkung der wirtschaftlichen Strukturen dienen (Quelle: BMWI).

Kritik am Kohleausstiegsgesetz gab es von Umweltverbänden und Mitgliedern der Kohlekommission, die von einer „Aufkündigung des Kohle-Kompromisses“ sprachen, da zentrale Beschlüsse der Kohlekommission nicht umgesetzt würden. So seien die Entschädigungszahlen viel zu hoch und der Klimaschutz komme schlechter weg, da viele Braunkohlekraftwerke erst so spät vom Netz gehen (Quelle: SWR).

Nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 strebt eine mögliche Regierungskoalition bestehend aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP an, den Kohleausstieg bereits bis zum Jahr 2030 zu schaffen (Quelle: Sondierungspapier).

Hintergrund: Klimaschutzmaßnahmen früherer Bundesregierungen

Klimaschutzprogramm 2030 (2019/2021)

Klimaschutzprogramm 2030 (2019/2021)

Um die Klimaziele 2030 einzuhalten, einigte sich die Große Koalition 2019 auf ein Klimaschutzprogramm 2030, das über 70 Einzelmaßnahmen umfasste und zu dessen Umsetzung zunächst 50 Milliarden Euro veranschlagt wurden. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem:

- die Einführung einer CO2-Bepreisung für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ab 2021

- die Erhöhung der Pendlerpauschale

- billigere Bahn- und teurere Flugtickets

- Kaufprämien für Elektroautos

- ein Verbot des Einbaus von Ölheizungen ab 2026 und Austauschprämien beim Heizungswechsel hin zu klimafreundlicheren Modellen

- Ausbau der erneuerbaren Energien

- Senkung der EEG-Umlage ab 2021

- eine Million Ladepunkte für Elektrofahrzeuge bis 2030

Quellen: sueddeutsche.de; Spiegel online

Ziel des Klimaschutzprogramms 2030 war es ursprünglich, bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen einzusparen. Bis 2050 wollte man Klimaneutralität erreichen. Doch das Bundesverfassungsgericht forderte in einem viel beachteten Beschluss vom März 2021 Nachbesserung von der Bundesregierung. Entsprechend verschärfte das Bundeskabinett die Klimaziele: Deutschland soll seither bereits bis 2045 klimaneutral sein; bis 2030 sollen 65 Prozent, bis 2040 88 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Für jeden Sektor wurden verbindliche Klimaschutzziele mit jährlich sinkenden Emissionsmengen vereinbart, etwa in der Energiewirtschaft, der Industrie, dem Gebäudesektor oder Verkehr. Verfehlt ein Sektor seine Ziele, muss das zuständige Bundesministerium innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm zur Nachsteuerung auflegen (Quellen: ursprüngliches Klimaschutzprogramm Okt. 2019, verschärftes Klimaschutzprogramm Mai 2021).

Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes im Mai 2021 hatte die Bundesregierung die Zielvorgaben bis 2030 nochmals verschärft:

- Energiewirtschaft: Von 280 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 108 im Jahr 2030

- Industrie: Von 186 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 118 im Jahr 2030

- Verkehr: Von 150 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 85 im Jahr 2030

- Gebäude: Von 118 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 67 im Jahr 2030

- Landwirtschaft: Von 70 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 56 im Jahr 2030

- Abfallwirtschaft und sonstiges: Von 9 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 zu 4 im Jahr 2030

(Quelle: BMU)

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 (2014)

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 (2014)

Das Bundeskabinett hat am 3. Dezember 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beschlossen. Das Programm enthält weitere Maßnahmen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das deutsche Ziel ist, bis 2020 mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990. Die bisher von der Regierung eingeleiteten Maßnahmen genügen nicht, um diesen Wert zu erreichen. Durch das Aktionsprogramm soll sich der CO2-Ausstoß nun nochmals um etwa 62-82 Millionen Tonnen vermindern.

Umweltverbände kritisieren die neuen Maßnahmen als unzureichend. Studien zufolge würde das angestrebte Klimaziel verfehlt werden, vor allem ohne zusätzliche CO2-Einsparungen für Kohlekraftwerke.

Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 setzt sich aus neun Bausteinen zusammen:

- Mit dem neu beschlossenen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) soll die Energieeffizienz im Gebäudebereich gesteigert werden. Dabei geht es um Energiesparen als Rendite- und Geschäftsmodell und die Eigenverantwortlichkeit für Energieeffizienz. Die Bundesregierung wird ein wettbewerbliches Ausschreibungsmodells für Energieeffizienz einführen, Contracting fördern, existente Energieeffizienzprogramme weiter entwickeln und Energieeffizienznetzwerke initiieren.

- Die Strategie „Klimafreundliches Bauen und Wohnen“ verbindet die im NAPE skizzierte Energieeffizienz-Strategie Gebäude mit weitergehenden klimaschutzrelevanten Maßnahmen, zum Beispiel dem Ausbau von kommunalen Klimaschutzprojekten.

- Mit Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor sollen etwa 7-10 Millionen Tonnen CO2-Emmissionen eingespart werden. Die Regierung will den Güter- und Personenverkehr klimafreundlicher gestalten und umweltfreundliche Verkehrsmittel stärken. Außerdem sollen Elektroautos gefördert werden.

- Nicht energiebedingte Emissionen in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft will die Bundesregierung verringern. Dabei setzt sie auf Abfallvermeidung, Recycling, Wiederverwendung und Ressourceneffizienz.

- Den Emissionshandel will die Bundesregierung reformieren. Er soll als Klimaschutzinstrument erhalten bleiben und wirksame Anreize zur Emissionsminderung setzen.

- Der Ausbau erneuerbarer Energien soll fortgesetzt und der fossile Kraftwerkspark weiterentwickelt werden. Bis 2050 soll die Stromerzeugung in Deutschland weitgehend dekarbonisiert werden, um die nationalen und europäischen Klimaziele zu erreichen.

- Die Bundesregierung will, dass der Bund alsVorbild beim Klimaschutz handelt. So zum Beispiel, wenn es um die energetische Sanierung öffentlicher Liegenschaften oder die Überprüfung klimaschädlicher Subventionen geht.

- Um weniger Kohlenstoff in der Wirtschaft zu verbrauchen, setzt die Bundesregierung auf Forschung und Entwicklung, speziell die Transformationsforschung und die Energieforschung, besonders in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

- Beratung, Aufklärung und Eigeninitiative für mehr Klimaschutz ergänzen das Aktionsprogramm. Zahlreiche übergreifende Projekte und Programme für Kommunen, Wirtschaft oder Verbraucher — zum Beispiel in der Aus-und Fortbildung — sollen zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen, auch wenn sie sich nicht konkret beziffern lassen.

2. Paket des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (2008)

2. Paket des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (2008)

Am 18. Juni 2008 hat das Bundeskabinett das zweite Klimaschutzpaket geschnürt. Die Bundesregierung setzt auf intelligente Steuerung der Energie — und auf Anreize zum Energiesparen: mit der LKW-Maut, anspruchsvollen Energiestandards für Wohngebäude, verbrauchsorientierter Heizkostenabrechnung und modernen Stromnetzen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den zweiten Teil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms. Der zweite Teil des Integrierten Energie- und Klimaprogramms der Bundesregierung (IEKP) setzt zur CO2-Reduktion an zwei Stellen an. Erstens muss Energie noch effizienter eingesetzt werden. Zweitens sollen die erneuerbaren Energien im Versorgungsmix eine größere Rolle spielen als bisher.

Das zweite Klimapaket im Einzelnen:

- Das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchstspannungsnetze setzt bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau der Stromübertragungsnetze. Der ist erforderlich, weil immer mehr erneuerbare Energie eingespeist wird. Zudem wächst der grenzüberschreitende Stromhandel. Zahlreiche Kraftwerksneubauten tun ein Übriges.

- Neu- und Umbauten von Wohngebäuden müssen künftig um etwa 30 Prozent energieeffizienter sein. So sieht es das neu gefasste Energieeinsparungsgesetz und die dazugehörige Energieeinsparverordnung vor. Werden die geltenden Energiesparvorschriften nicht beachtet, drohen künftig Bußgelder. Bauunternehmen werden dem Bauherren gegenüber schadenersatzpflichtig, wenn sie sie nicht beachten.

- Stromfressende Nachtstromspeicherheizungen sollen langfristig außer Betrieb gehen.

- Die neu gefasste Heizkostenabrechnungsverordnung sorgt dafür, dass der tatsächliche Verbrauch künftig stärker zu Buche schlägt: und zwar mit 70 statt wie bisher 50 Prozent. Die sonstigen Betriebskosten fließen künftig mit nur noch 30 Prozent ein. Damit könnten Mieterinnen und Mieter ihre Warmmiete in höherem Maße selbst gestalten.

- Für Verbrauchsmessungen von Strom und Gas wird der Markt geöffnet. So genannten „intelligenten Zählern“ soll die Zukunft gehören. Sie zeigen den Verbraucherinnen und Verbrauchern Preisvorteile auf — und wo und wann sie noch Energie sparen können.

- Neue Lkw-Maut-Tarife geben Anreize, schadstoffarme Lastwagen anzuschaffen — beziehungsweise alte mit Partikelminderungssystemen nachzurüsten. Die errechneten Mehreinnahmen von 850 Millionen Euro jährlich sollen „eins zu eins“ in die Straßenbauinvestitionen fließen.

- Die Kfz-Steuer für Neuwagen soll sich ab 2010 am CO2-Ausstoß orientieren. Das gibt Anreiz, hocheffiziente Antriebe mit weniger Schadstoffemissionen zu entwickeln. Hierzu wurden erste Eckpunkte beschlossen. Steuerliche Einzelheiten arbeiten nun die zuständigen Ministerien aus.

1. Paket des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (2007)

1. Paket des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (2007)

Das Bundeskabinett hat am 5. Dezember 2007 und der Bundestag am 6. Juni 2008 das bisher größte Maßnahmen-Paket zum Klimaschutz beschlossen. Damit könnte Deutschland dem ehrgeizigen Ziel, bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von Kohlendioxid gegenüber dem Basisjahr 1990 um 40 Prozent zu reduzieren, sehr nahe kommen.

Klar ist: Das Klimaschutzprogramm wird es nicht zum Nulltarif geben. Der Staat und alle Bürgerinnen und Bürger werden Milliarden Euro dafür aufbringen müssen. Auto fahren, Häuser (um-)bauen, Strom und Miete, das alles wird teurer. Mittelfristig wird das Energiesparen bei steigenden Energiepreisen auch für Entlastungen sorgen. Das Wichtigste ist aber der Klimaschutz, zu dem Deutschland seinen angemessenen Beitrag liefern muss.

- Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes: Um Brennstoffe effizient einzusetzen, soll bis 2020 der Anteil der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an der Stromproduktion von derzeit ca. 12 Prozent auf ca. 25 Prozent verdoppelt werden.

- Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zur Liberalisierung des Messwesens: Durch die Liberalisierung der Strommessung sollen innovative Verfahren der Messung sowie lastabhängige, zeitvariable Tarife ermöglicht und gefördert werden. Hierdurch können Verbraucher Energiekosten sparen und die Effizienz der Nutzung des Kraftwerksparks wird verbessert.

- Bericht und Entwurf der Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV): Zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich werden ab 2009 die energetischen Anforderungen an Gebäude um durchschnittlich 30 Prozent verschärft. In einem zweiten Schritt bis 2012 sollen die Effizienzanforderungen nochmals bis zur gleichen Größenordnung angehoben werden. Hierzu hat das Bundeskabinett Eckpunkte beschlossen.

- Saubere Kraftwerke: Durch die 37. Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BImSchV) werden ambitionierte Standards für den Stickoxidausstoß neuer Kraftwerke festgelegt. Damit werden neue Kraftwerke nicht nur effizienter, sondern auch sauberer als alte.

- Leitlinien zur Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen: Energieeffiziente Geräte und Dienstleistungen werden durch die bevorzugte Beschaffung gefördert. Darüber hinaus wird Geld für Strom und Brennstoffe gespart.

- Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG): Der Anteil der erneuerbaren Energien im Strombereich von derzeit ca. 12 Prozent soll auf 25-30 Prozent im Jahre 2020 erhöht werden.

- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG): Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Wärmebereitstellung soll bis 2020 auf 14 Prozent steigen. Hierzu werden im Wärmegesetz Pflichten für die Nutzung Erneuerbarer Energien bei Neubauten festgelegt und das Förderprogramm im Bestand von 130 Mio. 2005 auf bis zu 350 Mio. EUR im Jahr 2008 und bis zu 500 Mio. EUR ab dem Jahr 2009 aufgestockt.

- Novelle Gasnetzzugangsverordnung: Die Novelle der Gasnetzzugangsverordnung soll dafür sorgen dass Biogas verstärkt in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. Bis 2030 ist ein Anteil von 10 Prozent Biogas möglich. Biogas wird damit breit verfügbar und muss nicht mehr hauptsächlich am Ort der Herstellung genutzt werden.

- Novelle Biokraftstoffquotengesetz: Der Anteil der Biokraftstoffe soll ausgebaut und ab dem Jahr 2015 stärker als bisher auf die Minderung von Treibhausgasemissionen ausgerichtet werden. Die Novelle des Biokraftstoffquotengesetzes führt dazu, dass der Anteil der Biokraftstoffe bis 2020 auf etwa 17 Prozent steigen wird.

- Nachhaltigkeitsverordnung: Durch die Nachhaltigkeitsverordnung wird sichergestellt, dass bei der Erzeugung von Biomasse für Biokraftstoffe Mindestanforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen und Mindestanforderungen zum Schutz natürlicher Lebensräume erfüllt werden.

- Kraftstoffqualitätsverordnung: Mit der Neufassung der Kraftstoffqualitätsverordnung werden die Beimischungsgrenzen von Bioethanol in Ottokraftstoffen von bisher 5 Volumenprozent auf 10 Volumenprozent und von Biodiesel im Dieselkraftstoff von bisher 5 Volumenprozent auf 7 Volumenprozent erhöht.

- Hydrierungsverordnung: Durch Zulassung von biogenen Ölen, die gemeinsam mit mineralölstämmigen Ölen in einem raffinerietechnischen Prozess hydriert werden, wird die Einhaltung der erhöhten Beimischungsquoten zukünftig deutlich erleichtert.

- Umstellung der Kfz-Steuer auf Schadstoff- und CO2-Basis: Die KfZ-Steuer wird im Mai 2008 so novelliert, dass der Steuerbezug in Zukunft bei Neufahrzeugen die Emissionen des Fahrzeugs sind statt wie bisher der Hubraum.

- Chemikalienklimaschutzverordnung: Durch diese Verordnung werden die Emissionen fluorierter Treibhausgase aus mobilen und stationären Kühlanlagen durch Vorschriften zu Dichtheit und Kennzeichnung der Anlagen und zu Rückgewinnung und Rücknahme der eingesetzten Kältemittel verringert.

BMU: Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung (PDF)

Nationale Rechtsvorschriften

Nationale Rechtsvorschriften

- Bundes-Klimaschutzgesetz

- Erneuerbare Energien Gesetz

- Gebäudeenergiegesetz

- Biomasseverordnung

- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (bis 2020)

- Netzausbaubeschleunigungsgesetz

- Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz

- Zuteilungsverordnung 2020 von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen

- Emmissionshandelsverordnung 2020

- Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

- Energiesteuergesetz

- Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

- Stromnetzentgeltverordnung

E-Learning-Kurs für Schulklassen

eSchool4S

Sustainability - Nachhaltigkeit

Aus dem EU-geförderten Projekt „eSchool4s“ sind sechs englischsprachige Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit hervorgegangen. Ob Klimawandel, nachhaltiger Konsum oder Inklusion – Schüler:innen können sich in einem Internet-Kursraum interaktiv zu einer großen Bandbreite an Themen weiterbilden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Donauraum. Geeignet für die Altersgruppe ab 15 Jahren. In Baden-Württemberg wird das Projekt „eSchool4S“ vom Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport gefördert.

Within the framework of the EU-funded project “eSchool4S” six courses in English language, addressing different dimensions of sustainability, were developed. In an interactive web-based classroom students get the opportunity to learn more about a wide variety of topics – ranging from climate change, sustainable consumption to social inclusion. A special focus rests on the Danube Region. The courses are suitable for the agegroup from 15 years on. In Baden-Württemberg the project “eSchool4S” is supported by the Ministry of Education, Youth and Sports.

Programm: Sustainability - Nachhaltigkeit

Weitere Infos und Anmeldung: eSchool4s Infoseite

Dossiers der Landeszentrale für politische Bildung

Klimawandel

Hilft das Pariser Abkommen?

198 Staaten einigten sich 2015 in Paris auf einen Vertrag, der den Klimawandel aufhalten soll. Laut Vertrag soll die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Was ist der Klimawandel? Und wie will die Weltgemeinschaft die schlimmsten Folgen abwenden? Das Dossier klärt Grundsatzfragen rund ums Klima.

mehr

Klimaflucht

Migration in Zeiten des Klimawandels und im Schatten von Corona

Immer mehr Menschen sind schon heute gezwungen, ihre Heimat wegen der Auswirkungen des sich verändernden Klimas zu verlassen. Doch was versteht man unter Umweltflüchtlingen? Genießen sie einen besonderen Schutz? Wie viele sind es, woher kommen und wohin gehen sie? Und wie sollte die internationale Völkergemeinschaft helfen? Unser Dossier gibt Antworten.

mehr

Nachhaltigkeit

Definition, Agenda 2030, Nachhaltigkeitsziele und -strategien

Mit der Agenda 2030 möchte die Weltgemeinschaft eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung voranbringen. Aber was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es? Und was wird weltweit, national und lokal für eine nachhaltige Entwicklung getan? Einen Überblick bietet dieses Dossier.

mehr

17 SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung

Agenda 2030: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Seit 2016 gilt die Agenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Bis 2030 sollen die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz: SDGs, erreicht sein. Was sind die Ziele? Wie weit ist die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung? Und wo steht Deutschland? Unser Dossier bietet einen Überblick.

mehr

Plastikmüll

Wie gefährlich sind Kunststoffabfälle für uns und unsere Umwelt?

Die Verschmutzung unserer Umwelt mit Plastikmüll ist eines der größten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. Wie problematisch ist Plastikmüll? Was macht die Bundesregierung dagegen, was passiert auf europäischer und internationaler Bühne? Und wie kann jede:r Einzelne Plastik reduzieren? Unser Dossier gibt Antworten.

mehr

Unsere Umwelt

5. Juni: Weltumwelttag

Die Vereinten Nationen riefen den Tag 1974 ins Leben, um das weltweite Bewusstsein und Handeln zum Schutz unserer Umwelt zu fördern. Anlässlich des Weltumwelttages zeigen Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres positive Beispiele, wie Umweltschutz gelingt und wie sie sich täglich für den Umweltschutz einsetzen.

mehr

Wasser

Eine knappe Ressource

Wasser ist die Grundlage des Lebens, ein Lebensraum, eine Energiequelle und ein Wirtschaftsfaktor. Wir nutzen Wasser nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für unsere Hygiene. Doch der Druck auf die knappe Ressource nimmt zu und der lebenswichtige Rohstoff birgt erhebliches politisches Konfliktpotential.

mehr

Greenwashing

Was ist Greenwashing und wie kann man es erkennen?

Hinter „Greenwashing“ verbirgt sich eine Marketingstrategie, mit denen sich Unternehmen ökologischer darstellen möchten als sie es in Wirklichkeit sind. In welchen Branchen ist Greenwashing zu finden? Mit welchen Tricks arbeiten Unternehmen für ihr „grünes“ Image? Und wie lässt sich Greenwashing enttarnen? Einen Überblick bietet unser Dossier.

mehr

Letzte Aktualisierung: Oktober 2021, Internetredaktion der LpB BW