Februar 2018

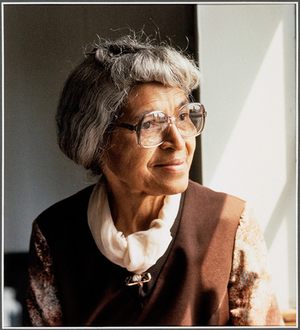

Rosa Parks (1913-2005)

Gesicht der schwarzen Freiheitsbewegung

105 Jahre alt wäre Rosa Parks im Februar 2018 geworden. Ihr friedvoller Protest gegen die gesetzlich verankerte Segregation und Diskriminierung schwarzer Bürger*innen in den USA machte sie dort zu einer der bekanntesten Bürgerrechtsaktivist*innen afroamerikanischer Herkunft.

In den 1950er und 60er Jahren trat sie gemeinsam mit Martin Luther King jr. für gleiche Reche der schwarzen Bevölkerung ein, bis zum Civil Rights Act (1964) und darüber hinaus. Öffentlichkeitswirksam begann dies durch ihr Sitzenbleiben im Bus, obwohl sie für einen weißen Fahrgast hätte Platz machen müssen.

Im Jahr 2018 gedenken wir vor allem Martin Luther Kings 50. Todestag – Zeit, sich auch der Frau, deren Aktion der Zivilcourage sinnbildlich für den Widerstand wurde, zu widmen und ihren politischen Weg aus dem Bus hinaus und in die Bürgerrechtsbewegung hinein zu verfolgen.

Jugend in den US-amerikanischen Südstaaten

Rosa Louise McCauley wurde am 4. Februar 1913 in Tuskegee, Alabama geboren. Gemeinsam mit ihren Großeltern, ihrer Mutter und einem Bruder lebte sie in Pine Level, Alabama, nachdem der Vater, ein Zimmermann, die Familie 1915 verlassen hatte. Rosas Mutter war Lehrerin und unterrichtete ihre Tochter bis zum elften Lebensjahr zuhause. Weil die Familie so wenig Geld hatte, arbeitete Rosa schon als Kind auf einer Baumwollplantage in Pine Level. Im Anschluss besuchte sie zwei Schulen, die ausschließlich für Afroamerikaner*innen bestimmt waren. Für die weiterführende Schule, die Industrial School for Girls, musste Rosa zu Verwandten in das 30 Kilometer entfernte Montgomery ziehen. Die Mädchenschule, die von weißen US-Amerikanerinnen aus dem nicht segregierten Norden gegründet wurde, prägten Rosas Selbstwertgefühl ebenso wie ihr Großvater, ein befreiter Sklave. Aufgrund ihrer Hautfarbe und des schlechten sozialen Status‘ der in ärmlichen Verhältnissen lebenden McCauleys erlebte Rosa täglich Diskriminierung und erfuhr die Segregation in den Südstaaten am eigenen Leib:

„We didn’t have any civil rights. It was just a matter of survival, of existing from one day to the next. I remember going to sleep as a girl hearing the Klan ride at night and hearing a lynching and being afraid the house would burn down.” |

Auch Rosas Schule und Schulzeit blieben nicht verschont: Dass sie und ihre schwarzen Mitschüler*innen den Schulbus nicht nutzen durften, war nur eine der vielen Arten, wie der vorherrschende Rassismus in den Südstaaten zum Ausdruck kam.

Rosa wurde ebenfalls wie viele schwarze Kinder Opfer von rassistisch motiviertem Mobbing durch weiße Kinder in der Nachbarschaft. Die Montgomery Industrial School wurde zweimal durch Brandstiftung niedergebrannt, das Kollegium von der weißen Gemeinschaft ausgeschlossen.

1928, als Rosa 15 Jahre alt war, musste die Schule schließen. Nach ihrem Schulabschluss besuchte Rosa das Alabama State Teachers College for Negroes, die heutige Alabama State University, musste ihre weitere Ausbildung jedoch abbrechen, nachdem zuerst ihre Großmutter und dann ihre Mutter pflegebedürftig wurden. Um Geld für die Familie zu verdienen, arbeitete sie anstelle eines Studiums als Reinigungskraft und Schneiderin.

Kontext: Leben unter Jim Crow

Die Abschaffung der Sklaverei in den USA jährte sich zum hundertsten Mal, als der Civil Rights Act 1964 unterzeichnet und 1965 verabschiedet wurde.

Obwohl die Sklaverei formell durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung, der von Senat und Kongress 1864 bzw. 1865 verabschiedet wurde, abgeschafft worden war, wurden ehemalige Sklav*innen und ihre Nachkommen unterdrückt, ausgebeutet und diskriminiert. Rechtliche Grundlage für die fortbestehende Ungerechtigkeit waren die Jim-Crow-Gesetze, die eine strikte Rassentrennung aufrechterhielten.

Der Begriff ‚Jim Crow‘ war eine im 19. Jahrhundert in den USA weit verbreitete, stereotypisierende Bezeichnung für Schwarze, die als dumm, faul und grundsätzlich weniger menschlich als Weiße dargestellt wurden.

Galt die Bezeichnung noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts als Beleidigung, wurde sie ab den 1870er Jahren mit den Rassentrennungsgesetzen, oder Jim-Crow-Gesetzen, in Verbindung gebracht. Legitimation erhielt die Rassentrennung durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs 1896 im Fall Plessy v. Ferguson: Es erlaubte die Trennung öffentlicher Einrichtungen auf Grundlage der Hautfarbe, solange sich die Einrichtungen nicht qualitativ unterschieden. Dieses ‚separate but equal‘-Prinzip (‚getrennt aber gleich‘), fand in den USA jahrzehntelang Anwendung und diskriminierte die schwarze Bevölkerung systematisch.

Die Segregation von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe war schon lange vor dem Gerichtsurteil gängige Praxis, aber trotzdem war diese offizielle Entscheidung maßgeblich.

Vorherrschende (weiße) Meinung war es, dass Schwarze zwar bürgerlich und politisch, aber nicht sozial gleich seien. Ein Beispiel war die durch Rosa Parks so bekannt gewordene Trennung der Sitzplätze in Bussen: In Montgomery, Rosa Parks‘ Heimat, durften Schwarze nur hinten im Bus sitzen. Die vorderen vier Reihen waren für Weiße reserviert, obwohl über drei Viertel der Fahrgäste schwarz waren. Die mittleren Sitzreihen konnten von Schwarzen besetzt werden, so lange kein weißer Fahrgast sie beanspruchte – in diesem Falle mussten schwarze Fahrgäste auf die hinteren Plätze ausweichen, stehen, oder gar den Bus verlassen.

Die Trennung wurde durch bewegliche Schilder mit dem Begriff ‚colored‘ (‚farbig‘) markiert. Busfahrer hatten die Freiheit, die Schilder komplett zu entfernen und somit war die Nutzung des Busses nur noch für weiße Fahrgäste möglich. Doch auch wenn schwarze Fahrgäste nach den diskriminierenden Regelungen Anspruch auf Mitfahrt gehabt hätten, wurden sie oft davon abgehalten: Saßen weiße Gäste im Bus, mussten die schwarzen Gäste beim Fahrer ein Ticket lösen, den Bus wieder verlassen und hinten einsteigen. Nicht selten ließen die Fahrer sie dann einfach auf der Straße stehen – das passierte auch Rosa Parks.

Deutlich wird so der Haken an dem Beschluss von Plessy v. Ferguson: In der Theorie durften alle Bus fahren. In der Praxis jedoch hatten Busfahrer die Freiheit, den Schwarzen dieses Recht zu verwehren und kein Gesetz untersagte diese Diskriminierung.

Politisierung und früher Aktivismus

1932 heiratete die 19-jährige Rosa den zehn Jahre älteren Raymond Parks, ein Friseur aus Montgomery.

Raymond war aktiv in der NAACP, der Nationalen Gesellschaft zur Förderung des Sozialen Aufstiegs von Farbigen, einer Vereinigung gegen Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Er überzeugte Rosa zunächst davon, ihren Schulabschluss nachzuholen. Damit gehörte sie zu dieser Zeit zu den nur 7 % der Schwarzen in den USA mit einem High School-Abschluss. Es dauerte noch ein weiteres Jahrzehnt, bis Rosa Parks der NAACP beitrat – im Dezember 1943 wurde sie aktives Mitglied der Bürgerrechtsbewegung und Sekretärin des Montgomery-Zweigs.

In diesem Rahmen befasste sie sich in den 1940er Jahren mit der Gruppenvergewaltigung einer jungen schwarzen Frau, deren Aussage Rosa für die NAACP aufnahm und für deren Rechte sie sich in einer Kampagne einsetze.

Schon Jahre vorher diente ihr und Raymonds Haus als Ort organisierter Treffen zur Unterstützung der ‚Scottsboro Boys‘, einer Gruppe Jugendlicher, die der Vergewaltigung zweier weißer Mädchen beschuldigt und zum Tod verurteilt wurden.

Darüber hinaus organisierte Parks beim NAACP Fahrten zur Wählerregistrierung und den Wiederaufbau des Jugendrats. Sie unternahm selbst drei Anläufe, bis sie sich im April 1945 in der Wählerliste eintragen konnte.

Deutlich wird: Rosa Parks war nicht zufällig das Gesicht des Montgomery Bus Boycotts. Sie war gut vernetzt in der Widerstandsbewegung und aktiv engagiert. Zeitgenössische Texte und Briefe porträtieren sie als eine Frau, die ein viel größeres Werk hinterließ als ‚nur‘ das Sitzenbleiben einer erschöpften Schwarzen auf einem Sitzplatz im Bus, der für Weiße bestimmt war.

“People always say that I didn’t give up my seat because I was tired, but that isn’t true. I was not tired physically, or no more tired than I usually was at the end of a working day. I was not old, although some people have an image of me as being old then. I was forty-two. No, the only tired I was, was tired of giving in.” |

Der Montgomery Bus Boycott – impulsiv oder kalkuliert?

Das Jahr 1955 war für die schwarze Bevölkerung der USA geprägt von dem grausamen, rassistisch motivierten Mord an Emmett Till, einem Jugendlichen aus Chicago.

Auch Rosa Parks nahm an einem Massentreffen zum Fall Till und der Ermordung zweier Bürgerrechtsaktivisten teil. Als Rosa nur vier Tage nach dem Treffen, am 1. Dezember 1955, von der Arbeit mit dem Bus nach Hause fuhr, stiegen so viele weiße Passagiere ein, dass die Übergangsreihe, die für Weiße bei Bedarf geräumt werden musste, in Anspruch genommen wurde.

Sie und drei andere Schwarze saßen jedoch dort. Der Fahrer – ironischerweise war es derselbe Mann, der Rosa zwei Jahre vorher auf der Straße hatte stehen lassen – forderte die vier Schwarzen auf, Platz zu machen:

“The driver wanted us to stand up, the four of us. We didn’t move in the beginning, but he says, ‘Let me have these seats.’ And the other three people moved, but I didn’t.” |

Später führte Parks an, sie habe an Emmett Till gedacht und sei deshalb sitzengeblieben. Der Busfahrer rief daraufhin die Polizei und Rosa wurde festgenommen. Noch am selben Abend wird sie gegen Kaution freigelassen. In die Bresche sprangen der Präsident der NAACP Montgomery, Edgar Nixon, und der befreundete weiße Anwalt Clifford Durr, für den Rosa arbeitete. Am 5. Dezember 1955 sollte die Gerichtsverhandlung stattfinden.

Rosa handelte impulsiv – und doch bewusst und aktiv. Ihre vorherige Politisierung, ihr Engagement und ihre Auseinandersetzung mit Formen des gewaltfreien Widerstands erlaubten ihr, diese selbstbewusste Entscheidung zu treffen.

Zudem hatte sie mit der NAACP eine gut organisierte Gruppe hinter sich. Auch dass ausgerechnet ihr Fall Schlagzeilen machte, war kein Zufall. Es gab schon früher und andernorts ähnliche Aktionen des Widerstands, doch aus verschiedenen Gründen wurden sie nicht für die Zwecke der jungen Widerstandsbewegung genutzt.

Für Edgar Nixon und die neu gegründete Montgomery Improvement Association (MIA) war Rosa jedoch eine ideale Verkörperung des Protests: Sie ging regelmäßig in die methodistische Kirche, war verantwortungsbewusst und hatte einen guten Ruf. Rosa war verheiratet, hatte eine feste Arbeitsstelle und war zudem politisch versiert.

Fast zeitgleich mit der Gründung der MIA holte Nixon die Bürgerrechtlerin Jo Ann Robinson ins Boot. Sie, die such auch einmal weigerte, im Bus für Weiße aufzustehen, und dafür inhaftiert wurde, war Mitglied des Women’s Political Council (WPC), des Frauenpolitikrats in Montgomery.

Robinson initiierte den Montgomery Bus Boycott, der am 5. Dezember, dem Tag von Rosas Gerichtsverhandlung, begann. Anstatt den Bus zu nehmen, gingen die schwarzen Bewohner*innen in Montgomery zu Fuß zur Arbeit oder fuhren in Mitfahrgelegenheiten oder per Anhalter.

Die 18 von Schwarzen geführten Taxiunternehmen der Stadt unterstützten das Vorhaben, indem sie Taxifahrten zum Preis einer Busfahrt anboten. Während all dem befand Rosa sich im Gerichtsaal und wurde zu einer Geldstrafe von zehn US-Dollar plus Gerichtskosten verurteilt.

Nach Berücksichtigung der Inflation wären dies heute ca. 125 Dollar. Ein Tag war geplant – doch der Montgomery Bus Boycott dauerte 381 Tage und wurde zu einer der größten Massenmobilisierungen der schwarzen Bevölkerung in der Geschichte der USA. Der kirchlich orientierte, gemeinschaftliche Aktivismus und die Gewaltfreiheit sollten im kommenden Jahrzehnt die die Kennzeichen der Bürgerrechtsbewegung sein.

“Another Negro woman has been arrested and thrown in jail because she refused to get up out of her seat on the bus for a white person to sit down. [.…] |

Die schiere Größe des Boykotts war indessen verheerend für die Busgesellschaften in Montgomery. Anonyme Drohungen gegenüber der schwarzen Bevölkerung waren an der Tagesordnung. Auch für Rosa und ihren Mann waren die kommenden Monate aufwühlend: Sie verloren beide ihre Arbeit, Rosa wurde mit weiteren Organisator*innen des Boykotts angeklagt.

Auch Martin Luther King, gewählter Präsident der MIA, und Edgar Nixon waren Ziel der Wut weißer Bürger*innen: Beide wurden Opfer von Anschlägen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Am 20. Dezember 1956 schließlich zahlten sich die Mühen und Widerstandsfähigkeit der Protestierenden aus: Der Oberste Gerichtshof erklärte die Rassentrennungspraxis für verfassungswidrig und hob so die Rassentrennung in den Bussen auf. Am Folgetag endete der Boykott.

Die Aufmerksamkeit, die Rosa Parks, Martin Luther King, Edgar Nixon und der Montgomery Bus Boycott bekamen, löste eine regelrechte Kettenreaktion des zivilen Ungehorsams und gewaltfreien Widerstands aus.

Von den Ereignissen in Montgomery ging die Bürgerrechtsbewegung in den USA aus, die mit der Unterzeichnung des Civil Rights Acts 1965 ihren Höhepunkt fand. Mit diesem Gesetz wurde die gesetzlich verordnete Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen aufgehoben. Und trotzdem ist es leichter, segregierende Praktiken einzuführen, als sie wieder abzuschaffen. Bis heute haben die USA mit den Nachwehen dieser Periode zu kämpfen.

Auswirkungen auf das Privatleben von Rosa Parks

Aus rechtlicher Perspektive war nach dem Bus-Boykott und besonders Mitte der 1960er Jahre die Ungleichheit ausgeräumt. Rosa Parks wurde zur gefeierten ‚Mutter der Bürgerrechtsbewegung‘ und Martin Luther King zu deren weltbekanntem Anführer. Ein Happy End?

Für Rosa bedeutete diese Rolle zunächst viel mediale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig mussten sie und Raymond erleben, dass die Segregation in den Köpfen vieler fortbestand: Raymond verlor seine Arbeit, nachdem sein Chef ihm untersagte, auf der Arbeit über seine Frau oder deren Rechtsstreit zu sprechen. Rosa wurde ebenfalls entlassen – viele der Aktivist*innen wurden auf diese Art und Weise gesellschaftlich bestraft.

Abgesehen von diesen rassistischen Maßnahmen musste das Ehepaar Parks zusätzlich mit mehreren telefonischen Morddrohungen umgehen. Dennoch hörte Rosa nicht auf, sich für die Sache einzusetzen. Sie bereiste die USA und trat bei Bürgerrechtsveranstaltungen auf, lernte so auch Eleanor Roosevelt kennen. Gleichzeitig war sie bei ihren Auftritten verbalen Angriffen ausgesetzt.

Auch innerhalb der Bürgerrechtsbewegung gab es Unmut: Ein Teil des religiösen Flügels spielte die Rolle der Frauen in der Bewegung herunter – nicht nur die von Rosa, sondern auch von Jo Ann Robinson und anderen. Raymond blieb während Rosas Reisen viel zuhause und erlebte die Wut der weißen Bevölkerung vor Ort. Er wurde alkoholkrank und erlitt schließlich einen Nervenzusammenbruch.

Nur zwei Jahre nach Beginn des Bus-Boykotts verließ das Ehepaar Parks Montgomery und zogen nach Detroit, Michigan. Dort lebte Rosas Bruder mit seiner Familie und ihre Mutter Leona folgte ihren beiden Kindern. Die Familien erhofften sich bessere Verhältnisse für schwarze Bürger*innen, doch auch dort waren Schulen und der Wohnungsmarkt segregiert.

In den folgenden Jahren arbeitete Rosa Parks wieder als Schneiderin und bleib in der Bürgerrechtsbewegung aktiv. In den 1960er Jahren verschrieb sie schließlich wieder ihr gesamtes Arbeitsleben der Politik: Sie arbeitete für den Bürgerrechtler John Conyers und spielte eine entscheidende Rolle in seinem Wahlkampf für das Repräsentantenhaus, indem sie Martin Luther King für die Kampagne gewinnen konnte.

Conyers, der bis 2017 sein Mandat in Washington behielt, stellte Rosa nach seiner Wahl als Sekretärin und Detroiter Rezeptionistin an. In seinem Büro kümmerte sie sich um die wirtschaftliche und soziale Arbeit und war das Bindeglied zwischen Conyers und seinem Wahlbezirk. Diese Arbeit beeinflusste auch ihre ehrenamtliche politische Aktivität und so engagierte sie sich in Detroit vor allem für eine Verbesserung der für Schwarze katastrophalen Wohnsituation. Auch landesweit blieb sie politisch aktiv, nahm an verschieden Märschen und politischen Treffen teil. Zu dieser Zeit freundete sie sich außerdem mit Malcolm X an.

Kontext: Was änderte sich für die schwarze Bevölkerung?

Nicht nur Rosa und Raymond Parks wurden nach der Abschaffung der Segregation in Bussen angefeindet. Neben den Anschlägen auf Martin Luther Kings Familie und auf Edgar Nixon gab es auch weitere Attentatsversuche – so etwa auf das Pfarrhaus eines afroamerikanischen Geistlichen in Montgomery. Gleichzeitig jedoch wurden Gruppierungen im ganzen Land durch den Boykott inspiriert und führten ähnliche Aktionen durch.

Der Montgomery Bus Boycott war nicht der erste seiner Art und sollte nicht der letzte bleiben. Dies ist vor allem wichtig, da der Boykott nicht als singuläres Ereignis betrachtet werden sollte, wie Rosa Parks‘ Aktion auch nicht ohne ihr vorheriges politisches Interesse stattgefunden hätte.

Die Bürgerrechtsbewegung lebte von der Graswurzelbewegung und verschiedenen Trainings für alltäglichen Widerstand, aber auch von Gerichtsurteilen, wie der Aufhebung der Rassentrennung in Schulen 1954, die auch als Grundlage für das Urteil zur Rassentrennung in den Bussen von Montgomery diente.

Doch bis zum Civil Rights Act 1964 war es noch ein weiter Weg. Inspiriert vom gewaltlosen Widerstand Mahatma Gandhis veranstalteten Studierende in North Carolina Sit-ins, aus denen sich eine nationale Bewegung formierte. Ebenfalls ein beliebtes gewaltloses Instrument waren ‚Freedom Rides‘, ‚Freiheitsfahrten‘ mit Bussen, vom Norden der USA in den segregierten Süden. Fahrgäste waren Schwarze und Weiße, die sich gemischt in den Bussen verteilten und so versuchten, den Status Quo anzufechten. Sie wurden häufig Opfer von rassistisch motivierter Gewalt und Mordversuchen; die örtliche Polizei im Süden unternahm oft nichts gegen die brutalen Ausschreitungen.

Da Instanzen auf staatlicher Ebene eingreifen mussten und aufgrund der brutalen Übergriffe gegen die ‚Freedom Riders‘ waren die Fahrten in den nationalen Medien. Doch nicht alle Proteste seitens der Bürgerrechtsbewegung waren friedlich. Malcolm X und mit ihm der schwarze Nationalismus gewannen an Beliebtheit, als die friedlichen Protestierenden ihrerseits Opfer von Gewalt wurden.

Die Unterzeichnung des Civil Rights Acts wird heute als das Ende der Segregation gesehen. Doch schnell zeigte sich, dass das Problem nicht nur in US-amerikanischen Rechtslage zu suchen war, sondern auch im alltäglichen Leben. Die schwarze Bevölkerung war zwar nun vor dem Gesetz wirklich gleich, aber die soziale Ungleichheit und die damit einhergehende Diskriminierung blieb bestehen und konnte aus den Köpfen der (weißen) Bevölkerung nicht von heute auf morgen verschwinden.

Aktuelle Bewegungen wie ‚Black Lives Matter‘ zeigen schmerzhaft, dass auch über 50 Jahre nach der Unterzeichnung des Bürgerrechtsgesetzes noch nicht alle Bürger*innen tatsächlich als gleich betrachtet werden.

Bis ins hohe Alter aktiv

Während die Bürgerrechtsbewegung in den späten 1960er Jahren richtig an Fahrt aufnahm, zog sich Rosa Parks eher zurück. Die 70er Jahre waren für sie geprägt von familiären Schicksalsschlägen: 1977 starb ihr Ehemann Raymond nach mehrjährigem Krebsleiden, ihr Bruder Sylvester starb nur wenige Monate später. 1979 verlor Rosa ihre Mutter, die im hohen Alter ebenfalls an Krebs erkrankt war. Rosa selbst litt in dieser Zeit an Magengeschwüren. Dennoch war sie in den 1970er Jahren noch gelegentlich politisch aktiv und engagierte sich für Organisationen zur Befreiung politischer Gefangener. Nach dem Tod ihres Mannes und der beiden nächsten Verwandten zog sie sich jedoch aus dem aktiven politischen Geschehen zurück.

Bevor sie 1988 in Rente ging, war sie an der Gründung zweier nach ihr benannter Stiftungen beteiligt. In den folgenden Jahren veröffentlichte Rosa ihre Autobiographie und lernte Nelson Mandela nach seiner Haftentlassung kennen.

Am 24. Oktober 2005 starb Rosa Parks im Alter von 92 Jahren. Ihr Leichnam wurde nach Montgomery transportiert und zu den Redner*innen der Trauerfeier gehörte unter anderem die damalige Staatssekretärin Condoleezza Rice. Bei einer weiteren Trauerfeier in Washington, D.C., wurde Rosa Parks im US-amerikanischen Capitol aufgebahrt, eine Ehre, die sonst fast ausschließlich Regierungsmitgliedern zuteilwird. Rosa war die erste Frau, die zweite Afroamerikanerin und die zweite Privatperson, die posthum auf diese Weise geehrt wurde. Beerdigt wurde sie in Detroit zwischen ihrem Mann und ihrer Mutter.

Wie wird an Rosa Parks erinnert?

Rosa Parks wurde schon zu Lebzeiten mit einer Vielzahl an Medaillen ausgezeichnet. Die wohl höchsten Auszeichnungen erhielt sie 1996, mit der Freiheitsmedaille des US-Präsidenten, und 1999 mit der Goldenen Ehrenmedaille des US-Kongresses. Dazu kommen zwei Dutzend (24!) Ehrendoktortitel von Universitäten weltweit und eine unzählbare Menge an Erwähnungen in Listen einflussreicher Personen, wie etwa der ‚Time 100‘ des Time Magazins.

Auch in der Popkultur fand Rosa Erwähnung. Ein Museum in Montgomery widmet sich ihrer Lebensgeschichte, während andere Museen in den USA nach ihr benannt sind. Öffentliche Verkehrsmittel, vor allem Busse, ziehen sich als Motiv durch die Erinnerungen an Rosa Parks.

Neben vielen Straßen und Gebäuden von Verkehrsgesellschaften, die nach ihr benannt sind, steht ‚der‘ Bus, in dem sie 1955 ihren Sitzplatz nicht aufgeben wollte, inzwischen im Henry Ford Museum in einem Vorort von Detroit. Im Capitol in Washington, D.C. steht seit ihrem Todesjahr außerdem eine Statue von Rosa Parks.

Schon Martin Luther King sagte über Rosa Parks, sie wäre der Katalysator, nicht der Grund des Protests gewesen. Ihr Widerstand im scheinbar Kleinen und die geschickte Platzierung durch die NAACP waren wohlbedachte Aktionen, die zeigen, dass Gewaltfreiheit und Zivilcourage einen weiten Weg gehen können.

So war Rosa Parks zu ihrer Zeit das Gesicht einer Bewegung, die nur auf eine einende Kraft gewartet hatte. Gleichzeitig kann sie uns heute als Vorbild beim Einsatz gegen Ungerechtigkeiten im Alltag dienen.

Autorinnen: Jovana Horn, Nino Iaseshvili / Aufbereitung für das Netz: Klaudia Saupe (Stand: März 2018)

Literatur und Links

Literatur (Englisch):

- Burns, Stewart. Daybreak of Freedom: The Montgomery Bus Boycott.

Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997. - Kohl, Herbert R. & Brown, Cynthia Stokes. She would not be moved. How we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott.

New York: New Press. 2005 - Raines, Howell. My soul is rested: movement days in the deep South remembered.

New York: Penguin Books, 1983. - Parks, Rosa & Haskins, James. My Story.

New York: Dial Books, 1992.

Literatur (Deutsch):

- Metaxas, Eric. Sieben Frauen, die Geschichte schrieben.

Holzgerlingen: SCM Hänssler, 2016. - Quarello, Maurizio A.C. & Silei, Fabrizio. Der Bus von Rosa Parks.

Berlin: Jacoby & Stuart, 2011. - Schöneborn, Dieter. Rosa Parks – Nein zur Rassendiskriminierung.

Köln: Anaconda Verlag, 2014.

Links:

- Academy of Achievement. Rosa Parks: Pioneer of Civil Rights. Zuletzt bearbeitet am 23. Juni 2017.

www.achievement.org/achiever/rosa-parks - Civil Rights Movement Veterans. Montgomery Bus Boycott Leaflet. Veröffentlicht 2011.

www.crmvet.org/docs/mbbleaf.htm - CNN International. Civil Rights icon Rosa Parks dies at 92. Veröffentlicht am 25. Oktober 2005.

edition.cnn.com/2005/US/10/24/parks.obit/ - Lee, Chana Kai. Review: Civil Rights History Reframed. Reviews in American History 40(1), 2012.

www.jstor.org/stable/41348957 - Pilgrim, David. Who Was Jim Crow? Veröffentlicht im September 2000, zuletzt bearbeitet 2012.

ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/who/index.htm - Riddersbuch, Katja. Die Aufhebung der Rassentrennung in USA. Deutschlandfunk, veröffentlicht am 2. Juli 2014.

www.deutschlandfunk.de/50-jahre-gleichberechtigung-die-aufhebung - Rothmann, Lily. The Long Death of the 'Separate but Equal' Doctrine. Veröffentlicht am 18. Mai 2016.

www.time.com/4326692/plessy-ferguson-history-120/ - The Henry Ford: What If I Don’t Move to the Back of the Bus? N.d.

www.thehenryford.org/explore/stories-of-innovation/what-if/rosa-parks/

Weiterführende Links

- www.montgomeryboycott.com

- rosaparksbiography.org/

- www.nwhm.org/education-resources/biographies/rosa-parks

- www.spiegel.de/einestages/buergerrechtlerin-rosa-parks-a-951024.html