März 2019

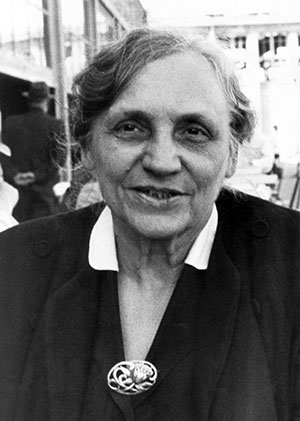

Marie Juchacz geb. Gohlke (1879-1956)

Frauenrechtlerin, Gründerin der Arbeiterwohlfahrt und erste Rednerin in der deutschen Nationalversammlung

Frauen in der Politik – keine Selbstverständlichkeit…

Bis 1918 spielten Frauen im deutschen Politikbetrieb praktisch keine Rolle. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Abschaffung der Monarchie im Zuge der Novemberrevolution war es am 12. November 1918 soweit: Mit dem Aufruf „An das deutsche Volk" verkündete der Rat der Volksbeauftragten in Berlin wichtige Schritte auf dem Weg zu einer neuen, demokratischen Gesellschaftsordnung. Dazu zählte auch die Ankündigung eines neuen Wahlrechts:

| "Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen". |

In der zwei Wochen später erlassenen „Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung“ wurde dann das aktive und passive Wahlrecht für alle deutschen Bürger*innen festgelegt. Auf nationaler Ebene konnten damit Frauen bei den Wahlen am 19. Januar 1919 erstmals das neue demokratische Recht nutzen.

Und die Frauen nahmen das lang erkämpfte Wahlrecht in vollen Zügen wahr: ihre Wahlbeteiligung bei den Wahlen zur Nationalversammlung lag bei über 82%. Es sind 37 weibliche Abgeordnete, die in das deutsche Parlament einziehen, darunter auch Marie Juchacz.

Einen Monat später ist sie die erste Frau, die in der Nationalversammlung ihre Stimme erhebt. Am 15. März 2019 jährt sich die Geburt dieser wichtigen Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin zum 140. Mal.

Jugend und Erwerbsarbeit

Welch wichtige Rolle Marie Juchacz eines Tages in der deutschen Politik spielen würde, konnte in den ersten Jahren ihres Lebens niemand ahnen.

Am 15. März 1879 wird Marie Gohlke als Tochter des Zimmermanns Theodor Gohlke und seiner Frau Henriette in Landsberg an der Warthe (damals preußische Provinz Posen, heute Polen) geboren und verbringt dort ihre Jugend. Der Vater und der ältere Bruder geben Marie und ihrer jüngeren Schwester Elisabeth schon früh Zeitungen zu lesen. So wissen beide schon früh Bescheid über die unruhigen Entwicklungen ihrer Zeit.

Die Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen im Kaiserreich waren sehr begrenzt. Angelernte Tätigkeiten und Versorgung durch Heirat – diese Lebensperspektive stand auch Marie Gohlke bevor. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitet sie von 1893 bis 1913 als Dienstmädchen, Fabrikarbeiterin und als Krankenwärterin in der Psychiatrie.

Ihr erspartes Geld nutzt Marie für einen Schneiderei- und Weißnähkurs und findet eine Anstellung in der Werkstatt des Schneidermeisters Bernhard Juchacz, wo sie eine Schneiderinnenlehre absolviert.

1903 heiratet sie Bernhard Juchacz und bekommt mit ihm zwei Kinder. Bereits 1905 trennt sie sich jedoch von ihrem Mann.

Nach der Scheidung zieht Marie Juchacz 1906 mit ihrer Schwester Elisabeth, mit der sie eine sehr enge und vertrauensvolle Beziehung verbindet, und den Kindern nach Berlin. Ihren Lebensunterhalt in der Großstadt verdienen die Schwestern mit Nähen in Heimarbeit.

Politisches Engagement und politische Karriere

Politisches Engagement...

Angeregt durch ihren älteren Bruder hatten Marie und Elisabeth bereits in Landsberg begonnen, sich für Politik und für die Sozialdemokratie zu interessieren – Jahre bevor Frauen über politische Beteiligungsrechte verfügten.

Ihr Wunsch, aktiv politisch mitgestalten zu können, wurde durch das seit 1850 geltende preußische Vereinsgesetz verwehrt. Es untersagte Frauen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen und Parteien sowie jegliche politische Teilhabe.

Marie Juchacz und ihre (inzwischen verheiratete) Schwester Elisabeth Röhl entschließen sich 1907, in den Frauen und Mädchenbildungsverein in Berlin einzutreten, in dem viele sozialdemokratische orientierte Frauen aktiv waren. Schon bald werden den beiden Frauen die ersten Ämter und Pflichten in der sozialdemokratischen Frauenbewegung übertragen. Sie lernen Versammlungen zu leiten und zu Themen wie „Religion und Sozialismus” oder „Die Frauenarbeit in der heutigen Gesellschaft” zu referieren.

Als 1908 in Preußen das Vereinsgesetz und mit ihm das Politikverbot für Frauen aufgehoben wird, treten Marie Juchacz, Elisabeth Röhl und weitere Mitstreiterinnen in die SPD ein. Noch im gleichen Jahr wird Juchacz in den Vorstand des SPD-Vereins Neukölln gewählt.

… und politische Karriere

Da Marie Juchacz in der SPD die angeregten Diskussionen im Frauenbildungsverein fehlen, gründet sie die „Arbeitsgemeinschaft für fortgeschrittene und interessierte Frauen”, in der Frauen gemeinsam programmatische Texte studieren.

Im Rahmen ihrer Parteitätigkeit gehen Marie Juchacz und ihre Schwester auf Vortragsreisen zu frauenpolitischen Themen und vergrößern damit ihren Bekanntheitsgrad.

1913 nimmt Marie Juchacz das Angebot an, eine Stelle als Frauensekretärin des SPD-Bezirks Obere Rheinprovinz in Köln anzunehmen. Zudem wird sie Mitglied des Vorstands der Bezirkskommission für den Bezirk Obere Rheinprovinz. Politik ist nun der zentrale Inhalt ihres Lebens.

Und erneut folgt ihr ihre Schwester mit den beiden Kindern nach Köln.

Im Ersten Weltkrieg

In der Notzeit des Ersten Weltkriegs arbeiten Marie Juchacz und Elisabeth Röhl in der Heimarbeitszentrale und bei der sog. Lebensmittelkommission. Gemeinsam mit anderen Frauen sorgen sie für die Einrichtung von Suppenküchen, Nähstuben und Heimarbeitsplätzen. Auf ihre Initiative geht die Gründung einer Werkstatt zurück, die Aufträge zur Herstellung von Militärbekleidung an Heimarbeiterinnen vergibt. Damit wird Frauen mit Kindern ein eigenständiger Erwerb ermöglicht – und ein besserer Verdienst als in der Industrie üblich. Auch in der Unterstützung von Kriegswitwen und -waisen sind die beiden Schwestern aktiv.

Als es 1917 zur Spaltung der SPD und zur Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) kommt, bleibt Marie Juchacz bei der „alten" SPD, den „Mehrheitssozialdemokraten". Der Parteivorsitzende Friedrich Ebert beruft sie zur Frauensekretärin im Zentralen Parteivorstand – eine Stelle, die kurz zuvor noch Clara Zetkin innehatte, bevor sie zur USPD übertrat. Auch in der Redaktionsleitung der SPD-Frauenzeitung „Die Gleichheit" wird Juchacz eine der Nachfolgerinnen Clara Zetkins.

Nach Einführung des demokratischen Wahlrechts kandidiert Marie Juchacz auf der Liste der SPD bei den Wahlen zur Nationalversammlung und wird am 19. Januar 1919 in das Parlament gewählt. Auch ihre Schwester Elisabeth gehört 1919/20 der Weimarer Nationalversammlung an. Von 1921 bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 1930 ist sie Landtagsabgeordnete in Preußen.

Die erste Rede einer Frau in der Nationalversammlung

„Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz." –

Nüchtern und ohne Hinweis auf die historische Bedeutung des Augenblicks kündigt der Präsident der Weimarer Nationalversammlung am 19. Februar 1919 einen Redebeitrag an.

Doch dieser Redebeitrag ist keineswegs ein gewöhnlicher: Am 11. Sitzungstag des neu gewählten Parlaments spricht mit Marie Juchacz zum ersten Mal eine Frau vor einer demokratisch gewählten Nationalversammlung.

Zwar ist sie damit nicht (wie oft behauptet) die erste Frau, die überhaupt in Deutschland vor einem Parlament redet – diese Ehre kommt der Heidelbergerin Marianne Weber zu. Sie ergreift am 15. Januar 1919 in Karlsruhe vor der Verfassunggebenden Versammlung der Republik Baden das Wort und spricht eindringlich-emanzipatorisch zum hohen Haus.

Vor einem deutschlandweiten Parlament allerdings ist Marie Juchacz tatsächlich die erste Rednerin.

"Ich möchte hier feststellen ( ... ): Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. ( … ) Und ich betrachte es als eine Selbstverständlichkeit, dass ( … ) die Frau als gleichberechtigte und freie Staatsbürgerin neben dem Manne stehen wird." |

In ihrer Rede betont Marie Juchacz die längst überfällige Möglichkeit für Frauen, sich nun endlich auch politisch mitbeteiligen zu können. Dafür hatten sie und andere politisch aktive Frauen jahrelang gekämpft. Und Juchacz thematisiert die Situation im Land nach dem verlorenen Krieg und die Aufgaben, die sie speziell auf Politikerinnen zukommen sieht:

„Die gesamte Sozialpolitik überhaupt, einschließlich des Mutterschutzes, der Säuglings- und Kinderfürsorge, wird im weitesten Sinne Spezialgebiet der Frauen sein müssen. Die Wohnungsfrage, die Volksgesundheit, die Jugendpflege, die Arbeitslosenfürsorge sind Gebiete, an denen das weibliche Geschlecht besonders interessiert ist und für welche das weibliche Geschlecht ganz besonders geeignet ist.“ |

Als Abgeordnete im Reichstag aktiv

Von 1920 bis 1933 gehört Marie Juchacz als SPD-Abgeordnete dem Reichstag an. Sie ist im Verfassungsausschuss aktiv, wo sie sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen stark macht, und widmet sich der Sozialpolitik und den Belangen sozial Benachteiligter.

So setzt Juchacz sich für Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Fragen der Jugendhilfe und eine bessere Rechtsstellung nichtehelicher Kinder ein. Wichtig ist ihr die Verbesserung der staatlichen Fürsorge für Bedürftige. Durchgängig engagiert sich Juchacz zudem für frauenpolitische Themen wie etwa die Reform des Scheidungsrechts oder des § 218 Strafgesetzbuch, der Frauen seit 1871 untersagte, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.

1926 spricht Juchacz vor dem Parlament von den seelischen Konflikten von Arbeiterfrauen, die aus Verantwortungsgefühl oder Verzweiflung abtreiben.

Am Vorabend der Reichspräsidentenwahl 1932 ist Marie Juchacz bei der tumultartigen Debatte die einzige Frau, die mutig und klar in die Debatte eingreift:

“Die Frauen ... wollen keinen Bürgerkrieg, wollen keinen Völkerkrieg… Die Frauen ... durchschauen die Hohlheit einer Politik, die sich als besonders männlich gibt, obwohl sie nur von Kurzsichtigkeit, Eitelkeit und Renommiersucht diktiert ist. Dieser Politik, der nationalsozialistischen Politik, mit allen Kräften entgegenzutreten, zwingt uns unsere Liebe zu unserem Volke…” |

Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 endet die parlamentarische Präsenz von Frauen: Sie müssen ihre Mandate in Reichstag und Landtagen aufgeben und verlieren das passive Wahlrecht. So kann während der NS-Zeit keine Frau in ein deutsches Parlament gewählt werden. Auch Marie Juchacz’ politische Karriere endet damit 1933 abrupt.

Gründung der Arbeiterwohlfahrt

Die größte sozialpolitische Leistung von Marie Juchacz ist sicher die Gründung der Arbeiterwohlfahrt im Dezember 1919. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Millionen Deutsche dringend auf Hilfe angewiesen.

Tausende Kriegsverletzte, Witwen, Waisen und Arbeitslose standen ohne Unterstützung da. Der SPD-Parteivorstand betraut in dieser schwierigen Zeit Marie Juchacz mit der Gründung eines „Hauptausschusses für Arbeiterwohlfahrt" als neuer demokratischer Organisation der Wohlfahrtspflege. Juchacz wird erste Vorsitzende des heute noch bestehenden Wohlfahrtsverbands Arbeiterwohlfahrt (AWO).

In ihrer Schrift „Die Arbeiterwohlfahrt. Voraussetzungen und Entwicklung“ schreibt Marie Juchacz 1924 zur Frage „Was wir sind und was wir wollen“:

"A r b e i t e r w o h l f a h r t – also Wohlfahrt nur für Arbeiter? – Nein. – Eine Wohlfahrtspflege, ausgeübt durch die Arbeiterschaft. Eine Organisation, hervorgewachsen aus der Arbeiterbewegung, mit dem bewußten Willen, in das große Arbeitsgebiet der Wohlfahrtspflege ihre Ideen hineinzutragen, die Idee der Selbsthilfe, der Kameradschaftlichkeit und Solidarität, aber auch die Idee, daß Wohlfahrtspflege vom Staat und seinen Organen betrieben werden muß, und daß auch diese Arbeit bewußt ausgeübt werden muß von lebendigen Menschen. [...] Die Arbeiterwohlfahrt will nicht wohlwollend geduldet sein, sie verlangt das Recht zur Pflichterfüllung im Staat und in der Gesellschaft. Sie will nicht politische Funktionen der Sozialdemokratischen Partei übernehmen, aber sie will dadurch, daß sie in den ihr gezogenen natürlichen Grenzen an der Verhütung, Linderung und Aufhebung sozialer Notstände mitwirkt, und auch durch ihre Erziehungs- und Schulungsarbeit im staatsbürgerlich demokratischen Sinn wirken und damit selbstverständlich auch der sozialdemokratischen Weltanschauung dienen, wie das die Vertreter anderer Weltanschauungen mit ihrer Arbeit ebenso bewußt tun." |

Mit großem Einsatz sorgt Marie Juchacz für den Aufbau von Schulungseinrichtungen für Sozialarbeiter*innen, Beratungsstellen, Kindergärten, Erholungs- und Klubheimen. Ihr ist es auch zu verdanken, dass dem jungen Wohlfahrtsverband breite Anerkennung zukommt. Die Arbeit für den neuen Verband rückt im Lauf der 1920er Jahre immer mehr ins Zentrum von Juchacz’ Aktivitäten.

Aus dem zu Beginn kleinen Ausschuss entwickelt sich rasch ein tragfähiger Verband: So hat die AWO im Jahr 1933 rund 135.000 ehrenamtliche Mitglieder, die in 2.600 Ortsausschüssen und knapp 1.500 Beratungsstellen tätig waren.

Bis 1933 bleibt Marie Juchacz Vorsitzende der AWO.

Auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus

1930 stirbt plötzlich Marie Juchacz‘ Schwester, von der sie gesagt hatte, dass „das ständige kameradschaftliche Zusammensein mit Elisabeth die am stärksten wirkende Kraft in meinem Leben" war.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933 löst sich die Arbeiterwohlfahrt auf, um der Vereinnahmung durch die NSDAP zu entgehen. Als Sozialdemokratin verfolgt, emigriert die 54-jährige Marie Juchacz mit ihrem Schwager zunächst in das damals unter französischer Verwaltung stehende Saarland.

Nach der Übernahme des Saargebiets durch die Nationalsozialisten fliehen beide weiter nach Frankreich. Im Zweiten Weltkrieg geht nach der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht die letzte Etappe der Flucht über Marseille und Martinique nach New York.

Dort gründet Marie Juchacz die „Arbeiterwohlfahrt USA – Hilfe für die Opfer des Nationalsozialismus". Nach Ende des zweiten Weltkriegs unterstützt diese Organisation Menschen im zerstörten Deutschland mit Hilfe von Nahrungsmittelpaketen.

1949 kehrt Marie Juchacz nach (West)Deutschland zurück und wird im selben Jahr auf einer großen Konferenz der Arbeiterwohlfahrt in Köln aufgrund ihrer herausragenden Verdienste in der Wohlfahrtspflege zur Ehrenvorsitzenden der AWO ernannt.

Letzte Lebensjahre

Bis zu ihrem Tod nimmt Marie Juchacz an zahlreichen Veranstaltungen, Arbeitstagungen und Fachkonferenzen der Arbeiterwohlfahrt teil, die sich mittlerweile als eigenständige Organisation von der SPD gelöst hat.

Im Jahr 1955 hält sie, bereits sehr von einer Krankheit geschwächt, auf einer AWO-Konferenz in München einen Vortrag, der ihr letzter sein sollte.

Ebenfalls 1955 erscheint Marie Juchacz' Buch über die sozialdemokratische Frauenbewegung „Sie lebten für eine bessere Welt: Lebensbilder führender Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts". Ihre Autobiographie konnte sie nicht mehr vollenden.

Am 28. Januar 1956 stirbt Marie Juchacz im Alter von 76 Jahren in Bonn. Sie wird im Grab ihrer Schwester Elisabeth auf dem Kölner Südfriedhof beerdigt.

55 Jahre später erklärt der Rat der Stadt Köln 2011 ihr Grab zur Ehrengrabstätte.

Wie wird an Marie Juchacz erinnert?

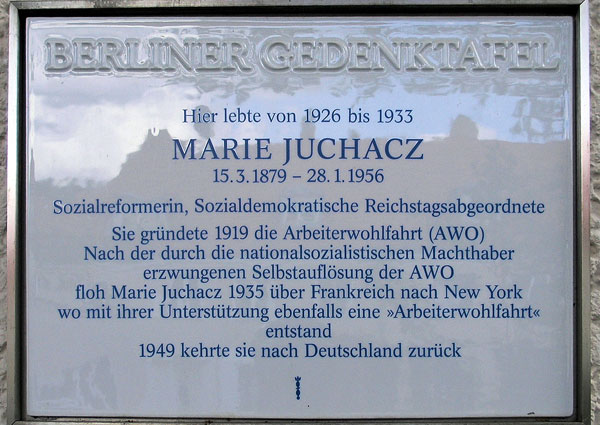

Mit „Berliner Gedenktafeln“ erinnert Berlin seit dem 750jährigen Stadtjubiläum an wichtige Persönlichkeiten. Auch am ehemaligen Wohnhaus von Marie Juchacz in Berlin-Köpenick findet sich seit 2007 eine solche Gedenktafel.

Am Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg wurde 2017 ein Denkmal für Marie Juchacz errichtet. In eine rostbraune Stahlplatte ist ihr Profil eingefräst und auf den stützenden Flanken sind die für Juchacz so wichtigen Werte festgehalten: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. Das zu einem großen Teil aus Spenden finanzierte Denkmal steht in der Nähe des Ortes, an dem sich bis 1933 die Zentrale der Arbeiterwohlfahrt befand.

In mehreren Städten wurden Straßen und Wege nach Marie Juchacz benannt.

1969 erinnert die Bundespost mit einer Briefmarke in der Reihe „50 Jahre Frauenwahlrecht“ an sie. 2003 wird Marie Juchacz mit einer der Serie „Frauen der deutschen Geschichte“ geehrt und 2019 zeigt die Briefmarke „100 Jahre Frauenwahlrecht" Marie Juchacz während einer Rede auf einer politischen Kundgebung im Vorfeld der ersten Wahlen 1919.

Als Marie Juchacz 1919 die Arbeiterwohlfahrt gründete, hat sie sicher nicht im Sinn gehabt, dass der Verband hundert Jahre später bundesweit von über 335.000 Mitgliedern, 66.000 ehrenamtlich engagierten Helfenden sowie 215.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden getragen wird.

Seit 1969 vergibt die Arbeiterwohlfahrt die Marie-Juchacz-Plakette und hat einige soziale Einrichtungen nach ihr benannt.

Im Berliner Reichstagsgebäude tagt der SPD-Fraktionsvorstand im "Marie-Juchacz-Saal". Anlässlich ihres 30. Todestags wird Marie Juchacz von ihrer Partei mit diesen Worten gewürdigt:

„Marie wählte den Weg des politischen Aktivismus; die Liebe und Hingabe an ihre eigenen Kinder trat in den Hintergrund gegenüber der Sorge um das Schicksal aller Kinder. Diese grundsätzliche Entscheidung führt sie zu einem Leben für die Emanzipierung der Frau, für die Anerkennung ihrer Rolle in der Gesellschaft, für die Erkämpfung der Rechte von Frauen und Kindern, für die Gleichberechtigung aller Menschen.“ |

100 Jahre nach Marie Juchacz‘ erster Rede in der Weimarer Nationalversammlung verleiht die SPD-Bundestagsfraktion 2019 einmalig den „Marie-Juchacz-Preis“.

Ausgezeichnet werden sollen kreative Konzepte von jungen Menschen oder zivilgesellschaftliche Initiativen, die für Gleichstellung eintreten oder sich für mehr politische Beteiligung von Frauen engagieren.

Autorinnen: Alina Stehle/ Beate Dörr/ Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion LpB (Stand: März 2019)

Literatur und Links

Literatur:

- Arbeiterwohlfahrt Bundesverb. e.V. 1979:

Marie Juchacz : Gründerin der Arbeiterwohlfahrt; Leben und Werk / [152 S. : Ill. = 4,7 MB PDF-Files Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2005:

http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/awo/03081toc.html - Dertinger, Antje 1988:

“Marie Juchacz, 1879-1956: Die erste Frau, die im Parlament zum Volke sprach”.

In: Schneider, Dieter (Hg.): Sie waren die Ersten: Frauen in der Arbeiterbewegung. Frankfurt/M. - Wickert, Christl 1986:

Unsere Erwählten. Sozialdemokratische Frauen im Deutschen Reichstag und im Preußischen Landtag, 1919–1933. Band 2, Göttingen 1986

Audio

- „Die Frauen besitzen heute das Ihnen zustehende Recht der Staatsbürgerinnen.“

Rede von Marie Juchacz in der Weimarer Nationalversammlung als erste Parlamentarierin, 19. Februar 1919,

Produktion: MDR, Audio-Datei www.mdr.de/zeitreise/audio-899374.html

Links:

- Deutscher Bundestag:

Erste Rede einer Frau im Reichstag am 19. Februar 1919

www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/49494782_kw07_kalenderblatt_juchacz/215672 - Portal Rheinische Geschichte:

Marie Juchacz. Begründerin der Arbeiterwohlfahrt (1879-1956)

Autorin: Jennifer Striewski (Bonn)

www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/marie-juchacz - AWO Bundesverband e.V.

AWO Historie: Zur Person Marie Juchacz

www.awo.org/ueber-uns/awo-historie/personen/marie-juchacz - zeit-online: Marie Juchacz:

Keine Almosen, sondern helfende Solidarität. Das war ihre Botschaft. Wir können sie gut gebrauchen

Von Susanne Gaschke

www.zeit.de/2009/47/Vorbilder-Juchacz - Protokoll von Marie Juchacz‘ Rede in der Nationalversammlung

www.reichstagsprotokolle.de - Johanna Roth:

Die Uroma der Demokratie

www.taz.de/Archiv-Suche/!5546912&s=Marie%2BJuchacz/