September 2020

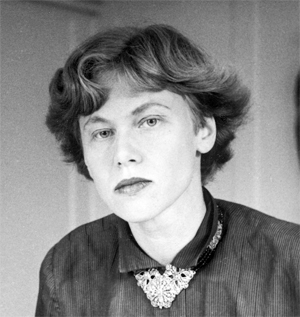

Iris von Roten (1917-1990)

Schweizer Juristin, Publizistin und visionäre Feministin

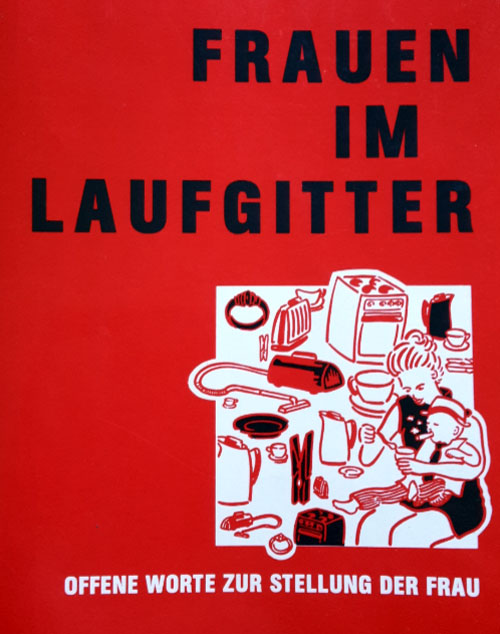

Die Schweizerin Iris von Roten war Juristin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Bekannt wurde sie 1958 durch die Veröffentlichung ihres knapp 600 Seiten umfassenden Werks „Frauen im Laufgitter“. In diesem viel gelesenen und viel geschmähten Buch schildert sie schonungslos die Lebenssituation von Frauen in der Schweiz und fordert die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen. Damit war die visionäre Feministin ihrer Zeit weit voraus.

In einem Online-Artikel schreibt die Journalistin Anabel Schunke im Jahr 2018, dass sie keine Quotenfrau sein möchte, „… weil Quote was für Schwächlinge ist. Eine Idee, geschaffen von Menschen, die sich immer in jeder Lebenslage ungerecht behandelt fühlen.“ (Quelle: www.achgut.com)

Iris von Roten hätte dieser Meinung gegenüber wohl müde gelächelt oder (was wahrscheinlicher ist) sie scharfzüngig kritisiert. Mit Frauen (und Männern), die feministische Ideen ablehnten, hatte die Schweizerin zeit ihres Lebens genug Erfahrung gemacht. Eine Frauenquote war beim Erscheinen von Iris von Rotens Hauptwerk „Frauen im Laufgitter“ Ende der 1950er Jahre so unrealistisch wie Science Fiction. Für die Publizistin war sie aber ein notwendiger Schritt:

„Nur Geschlechterparität garantiert die volle politische Gleichberechtigung der Frauen“, so Iris von Roten 1958. Auch die Einführung des Frauenstimmrechts war ihr ein wichtiges Anliegen: „Be-deutend mehr Macht“ hätten Wählerinnen verglichen mit den Frauen, die das Stimmrecht nicht besitzen. Und zu diesen gehörte damals auch Iris von Roten selbst, wurde doch das allgemeine Wahlrecht für Frauen in der Schweiz erst 1971 eingeführt. Iris von Rotens radikale Ansichten gefielen vielen Zeitgenossen genauso wenig wie Zeitgenossinnen und „Frauen im Laufgitter“ wurde von der Kritik geradezu zerrissen.

Zumindest dies ist heute anders: Die Gedanken des vor über 60 Jahren veröffentlichten Buches sind aktueller denn je; die Neuauflage im Jahr 1991 wurde ein Bestseller und 2014 erschien die sechste Auflage. Iris von Roten gilt heute als Vordenkerin und -kämpferin des Feminismus in der Schweiz.

Diesen Erfolg hat sie jedoch nicht mehr erlebt: Am 11. September 1990 setzte sie ihrem Leben ein Ende. 2020 jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal.

Kompromisslose Autonomie: Kindheit, Jugend, Studium

Am 2. April 1917 wird Iris als Tochter des Postlers und Ingenieurs Walter Meyer und von Bertha Meyer-Huber in eine gutbürgerliche Familie in Basel hinein geboren. Zu ihren Vorfahrinnen mütterlicherseits gehört die Frauenrechtlerin Meta von Salis-Maienfeld, in deren Basler Wohnhaus Iris von Roten später leben wird. Ihre Kindheit verbringt die Älteste von drei Geschwistern in Burgdorf, Basel, Stockholm und Rapperswil. Sie ist ungewöhnlich aufgeweckt und lebhaft und stellt ihren ersten Schultag im Interview mit der Frauenzeitschrift „Annabelle" später als Schlüsselerlebnis dar:

„Feministisch bin ich seit dem ersten Schultag. ... Die unerhörte Anwendung von zweierlei Maß hat mir sofort und in ihrer ganzen Tragweite eingeleuchtet.“ |

Schon früh nimmt Iris das Ruder ihres Lebens buchstäblich selbst in die Hand: Im Alter von zwölf Jahren bringt sie sich bei, das elterliche Motorboot zu steuern und ist viel auf dem Zürichsee unterwegs. Als Jugendliche liest sie Karl-May-Bücher, umgibt sich mit Jungen und beschwert sich vehement über den Handarbeitsunterricht, mit dem nur Mädchen „belastet" werden. Auch im Gymnasium leidet sie darunter, dass ihre Interessen nicht gefördert werden. Eine ehemalige Mitschülerin erinnert sich an sie als ernste und wenig gesellige junge Frau.

Nach der Matura im Jahr 1936 nimmt Iris als eine von wenigen Frauen in Bern das Jura-Studium auf. Unter den über 2.000 Studierenden der Rechtswissenschaft an der dortigen Universität sind damals nur 159 Studentinnen. Schnell erfährt Iris im Studium die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, die sie schon früher verabscheute, ganz konkret. Von Studentinnen wird erwartet, dass sie sich im Kontakt mit Kommilitonen in die Rolle der passiv Abwartenden fügen, während die jungen Männer sich frei bewegen und frei entscheiden können. Im Annabelle-Interview erinnert Meyer die drohenden Lebensperspektiven für (auch studierte) Frauen so:

„Später machte mich die pure Lebenslust feministisch. Alles, was das Herz begehrte: wilde Abenteuer, lockende Fernen, tolle Kraftproben, Unabhängigkeit, Freiheit (...) schien in Tat, Wort und Schrift den Männern vorbehalten zu sein. Für die heranwachsenden Mädchen aber sah es so aus, als ob sie bei Stricken, Kochen und Putzen und in Gesellschaft von quengelnden Säuglingen eine Art zweiter Kindheit von bodenloser Langeweile zu erwarten hätten. Da trat an Stelle des Vaters einfach ein Ehemann, der ebenfalls befehlen konnte, weil er bezahlte.“ |

Doch es gibt Ausnahmen: Im Studium lernt die junge attraktive Iris Meyer den ebenso jungen und attraktiven Jura-Studenten Peter von Roten (1916-1991) kennen, der aus einer wohlhabenden Familie aus dem Wallis stammt. Nach ihrem Studium beginnt zwischen beiden ein reger Briefwechsel – vor allem über Feminismus (ihr Thema) und Katholizismus (sein Thema). Die beginnende Beziehung ist für die beiden unterschiedlichen Menschen eine große Herausforderung: Er ein etwas verklemmter, dabei charismatischer junger Mann aus katholisch-konservativem Schweizer Landadel; sie eine äußerst eigenwillige, hochintelligente Protestantin, die weder zum Katholizismus konvertieren noch sich mit der Frauen- und Mutterrolle zufriedengeben will. Dennoch entsteht zwischen beiden eine große Liebe.

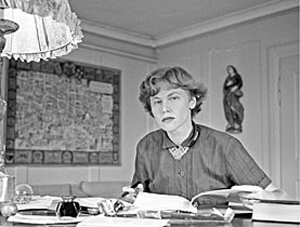

Zunächst schließt Iris Meyer jedoch 1941 das Studium mit der Promotion ab und absolviert ein halbjähriges Gerichtspraktikum. Sie muss erkennen, dass Juristinnen in der Schweiz praktisch keine Chance haben, eine ihrer Qualifikation entsprechende Stelle zu finden, sondern bestenfalls als Sekretärin eingesetzt werden. So wendet sie sich nach einer kurzen Tätigkeit bei einem Luzerner Verlag ganz dem Journalismus zu und wird 1943 Redakteurin bei der Schweizer Zeitschrift „Frauenblatt“. Ihr großes Thema wird die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen und deren Selbstbestimmung. Dazu zählt auch das Wahlrecht für Frauen.

Der Liebe wegen gibt Iris Meyer im Sommer 1945 ihre Stelle auf und bereitet sich auf die Anwaltsprüfung vor. 1946 heiratet sie Peter von Roten und zieht mit ihm ins Wallis. Zuvor hatte das Paar eine Art Ehevertrag aufgesetzt, in dem sich beide die völlige Unabhängigkeit in beruflichen, politischen, wirtschaftlichen und sexuellen Fragen garantieren. Als Paar leben sie eine für ihre Zeit unkonventionelle Beziehung: Iris ist trotz der Ehe weiterhin berufstätig und hält sich über längere Zeit allein im Ausland auf. Beide haben außerhalb der Ehe erotische Beziehungen, die ihre Liebe aber nicht gefährden. Mit den Jahren wachsen die beiden immer stärker zusammen, vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen gesellschaftspolitischen Ziele. Iris und Peter von Roten könnten für die Schweiz sein, was Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre für viele in Frankreich sind: Vorbilder und intellektuelle Lichtgestalten.

Nicht zuletzt ließ Iris von Roten sich im Ehevertrag explizit von jeder Art Hausarbeit freistellen, die sie als Verschwendung von Lebenszeit sah. Da sie als verheiratete Frau im Kanton Wallis keine Möglichkeit gehabt hätte, als Journalistin tätig zu sein, arbeitet sie mit ihrem Mann in einer Anwaltskanzlei – als erste Rechtsanwältin im Kanton. Der Ehe- und Berufsalltag ist für beide nicht einfach, Auswanderungspläne werden geschmiedet und wieder verworfen. Und: Iris‘ feministische Haltung verstärkt sich.

Ihr großes Werk: „Frauen im Laufgitter"

Offene Worte zur Stellung der Frau

Iris von Roten macht ernüchternde Erfahrungen mit dem (wenig geliebten) Anwältinnen-Beruf und ihrer Stellung in der Walliser Gesellschaft. Dies und die Freiheiten, die sie 1948 während eines (ohne ihren Mann unternommenen) einjährigen Studienaufenthalts in den USA kennen lernt, inspirieren sie, schon vor ihrer Rückkehr in die Schweiz mit den Recherchen zu ihrem Buchprojekt „Frauen im Laufgitter“ zu beginnen. Über zehn Jahre arbeitet sie an diesem Werk und erfährt dabei auch von ihrem Mann viel Unterstützung. Das Ziel, das sie mit ihrem Buch erreichen will: die grundsätzliche Gleichberechtigung der Geschlechter in der Schweiz.

Nachdem Iris von Roten sich zum Umzug nach Basel entscheidet, pendelt ihr Mann zunächst jahrelang zwischen der dortigen Wohnung, dem Nationalrat in Bern, dem er 1948 bis 1951 als jüngster Abgeordneter angehört, und seiner Heimat im Wallis. 1949 reicht Peter von Roten im eidgenössischen Parlament mit zwei Dutzend Mitunterzeichnern ein Postulat ein, das zehn Jahre später zur ersten eidgenössischen Abstimmung über das Frauenstimmrecht führen sollte. Peter von Roten hat sich durch die Beziehung zu Iris offensichtlich zu einem Feministen entwickelt.

In Basel gibt Iris von Roten bald ihre Stelle als Chefin der Reklameabteilung eines bekannten Damenwäsche-Herstellers auf, um sich auf ihre publizistische Arbeit konzentrieren zu können. Kurz nach der Kündigung wird sie schwanger und bringt 1952 die gemeinsame Tochter Hortensia zur Welt. Der Name ist kein Zufall: Iris von Roten ist Hortensia Gugelberg von Moos verwandt, die bereits im 18. Jahrhundert für die Rechte der Frauen kämpfte und damit ihrer Zeit noch stärker voraus war als Iris der ihren. Hortensia wird in eine sorgfältig ausgewählte Säuglingskrippe gegeben. Um nicht als Hausfrau und Mutter in die von ihr so kritisierte „Frauenfalle" zu tappen, engagiert Iris von Roten später auch Kindermädchen und Hausangestellte und delegiert verschiedene Arbeiten im Haus an ihren Ehemann.

Drei Jahre vor Erscheinen von „Frauen im Laufgitter" wird Iris von Roten in der Schweiz durch einen Konflikt mit der Polizei in der Öffentlichkeit als Frauenrechtlerin bekannt. Zwangsweise gewöhnt sie sich daran, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Dies verschärft sich, als 1958 ihr Werk“ veröffentlicht wird. Das Buch erscheint kurz vor der schweizweiten Abstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts – und es ergeht ihm ähnlich wie dem Frauenstimmrecht: Es wird rigoros abgelehnt. Die Kritik ist voller Hohn und persönlicher Beleidigungen und macht die Autorin zur damals meistgehassten Frau der Schweiz.

„Frauen im Laufgitter“ beschreibt in fünf Kapiteln gut recherchiert und verständlich formuliert die eingeschränkte berufliche, sexuelle, mütterliche, haushaltende und politische Situation von Frauen in der Schweiz. Der Autorin geht es um den Blick auf das Ganze und sie versucht, Möglichkeiten für eine Besserung der Verhältnisse in der Schweiz aufzuzeigen. Mit unmissverständlicher Direktheit deckt sie die patriarchalen Machtverhältnisse auf.

Die von der Autorin angestrebte Bewusstseinsänderung bleibt aus. Sie hatte sich gewünscht, dass das Buch ähnliche Diskussionen über die Stellung von Frauen in der Gesellschaft auslöse wie Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ in Frankreich. Doch die Schweiz scheint für ihre radikalen Forderungen noch nicht bereit. Die Autorin fühlt sich im Stich gelassen von denjenigen, deren Solidarität sie dringend gebraucht hätte. Sie hat keine Organisation oder Gruppierung hinter sich, das Buch entstand vielmehr aus ihrem persönlichen Aufbegehren gegen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen heraus. Dies macht Iris von Roten zu einer angreifbaren Einzelkämpferin, aber auch zu einem eigenständigen, freien Geist.

Von der Kritik wird „Frauen im Laufgitter“ jedoch abgelehnt. So empört sich etwa ein Rezensent in den Basler Nachrichten vom 28.10.1958:

„Man kann als Frau nicht hingehen und ein Buch von 564 Seiten schreiben, in dem man unentwegt erbittert gegen die Männerwelt vom Leder zieht. Das geht einfach nicht.“ |

Und diese Kritik zählt zu den gemäßigten. Iris von Roten sieht sich nach Erscheinen ihres Buchs einer wahren Hetzkampagne ausgesetzt. Die Reaktionen zielen nicht auf eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt, sondern machen die Autorin als Person nieder. Sie wird als Männerhasserin verschrien und bei der Basler Fasnacht wird über sie hergezogen. Vorgeworfen wird ihr ein Mangel an Diplomatie und Einfühlungsvermögen, da sie den Männern alles Schlechte aufbürde. „Ein Buch, das besser nicht geschrieben worden wäre“, kommentiert die Neue Berner Zeitung.

Vom konservativen Teil der Schweizer Bevölkerung war dies zu erwarten gewesen. Überraschender und viel verletzender ist für Iris von Roten die Reaktion von Schweizer Frauenvereinen und einzelnen Frauen: Statt sich auf die Seite der Autorin zu stellen, lehnen die Kritikerinnen das Buch als konfrontativ, aggressiv und einseitig ab. Vor allem die Gedanken über Sexualität und Schwangerschaftsabbruch empören viele Schweizerinnen. Selbst die Forderung nach dem Frauenstimmrecht wird von Frauen kritisiert. Auch der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen distanziert sich von der Autorin. Er fürchtet um das bereits Erreichte und vermeidet Positionen, die die Männer gegen die „Sache der Frau“ aufbringen könnten.

Iris von Rotens Argumentationsstil ist dieser Zurückhaltung diametral entgegengesetzt. Schonungslos und ohne Rücksicht auf herrschende Meinungen verhandelt sie in ihrem Buch alle Bereiche, in denen sie Frauen als unterdrückt erlebt. Auch innerhalb der Frauenbewegung ist die unangepasste Feministin, die selbstbewusst und fordernd auftritt, wenig beliebt.

„Für die Linken galt sie als frustrierte Juristin aus besseren Kreisen, für die Rechten war sie eine Verräterin“, meint Regina Wecker, Professorin für Frauen- und Geschlechtergeschichte an der Universität Basel (Quelle: www.woz.ch/-12ff).

Obwohl sich die erste Auflage von „Frauen im Laufgitter“ gut verkaufte, wendet sich auch Iris von Rotens Verlag ab. Unterstützung erhält sie nur von ihrem Mann, vereinzelten Gruppen und wenigen engagierten Frauenstimmrechtlerinnen. Iris von Roten war durchaus bewusst, dass sie ein radikales Buch geschrieben hatte. „Ich habe Angst, dass die Sache fast zu revolutionär ist, um gemacht zu werden“, schrieb sie ihrem Mann, als sie noch an ihrem Buch arbeitete.

Es darf aber nicht vergessen werden, dass die die Autorin selbst schon früher mit sehr offensiven Stellungnahmen konfrontiert worden war. „Die Kuh muss im Stall bleiben und sich melken lassen“, soll ihr ein Walliser Staatsrat 1947 ins Gesicht gesagt haben. Dieser Satz habe mit zu ihrer Entscheidung beigetragen, das Buch zu schreiben. Iris soll gekontert haben: „Dann passen Sie mal auf, dass die Kuh Sie nicht auf die Hörner nimmt und in die Jauchegrube stößt". (Quelle: www.sueddeutsche.de/kultur/verliebte-feinde-im-kino-zusammen-in-die-utopie-1.1666109)

Vor allem die Herabwürdigungen, denen sie ausgesetzt ist, machen der Autorin zu schaffen. Aber allen Angriffen zum Trotz bleibt sie von ihrem Werk überzeugt und lässt sich nicht zu Rechtfertigungen drängen. Jahrzehnte nach Erscheinen ihres Buches gibt sie zu Protokoll:

„Ich stehe noch immer zu jedem Wort. Hie und da schlage ich das Buch wieder auf und freue mich darüber, dass es noch die alte Kraft hat“ |

Die zweite Auflage verkauft sich mehr schlecht als recht. Iris von Roten kränkt dies sehr, ist sie doch davon überzeugt, ein zukunftsweisendes Werk verfasst zu haben. Und tatsächlich sind ihre Gedanken zur alltäglichen Diskriminierung von Frauen auch heute noch gut nachzuvollziehen.

Ideal und Realität

Haushaltsfron, Mutterbürde, Freiheit durch Erwerbsarbeit

Frauen arbeiten, das steht für Iris von Roten außer Frage: Sie kochen, putzen, ziehen Kinder groß; sie arbeiten auch für Geld, schuften in Fabriken oder als Kellnerinnen; sie schaffen manchmal sogar den Sprung in akademische Bereiche. Dieser Sprung wird jedoch in den meisten Fällen von Männern blockiert. Frauen in angesehenen Berufen werden angehalten, als „Doppelverdienerinnen“ (in der Schweiz der 1950er Jahre ein gängiges Schimpfwort) ihre Stelle aufzugeben und sie Männern zu überlassen; Frauen in gering qualifizierten und schlecht bezahlten Berufen dagegen sollen bleiben, um ihre Familie zu unterstützen. Für Iris von Roten ist die Erwerbstätigkeit für Frauen die einzige Möglichkeit, aus dem Privaten auszubrechen und den Weg ins Öffentliche zu finden – und nur im Öffentlichen lässt sich ihrer Ansicht nach die Lage von Frauen überhaupt verbessern.

Die finanzielle Unabhängigkeit ist für Iris von Roten Voraussetzung für jede Art von Freiheit. Ohne gute Ausbildung, so ihre Erfahrung, heiraten Mädchen den „Erstbesten“, nur um abgesichert zu sein. Nach der Heirat folgen dann Kinder und Haushalt, und die Freiheit und der Optimismus von jungen Frauen sind endgültig verloren. Das „heilige Wort Mutterschaft“ beschreibt sie als Ansammlung von Pflichten, die der Frau von Männern aufgebürdet werden, nicht von den Bedürfnissen des Kindes. Mehrmals macht sie in „Frauen im Laufgitter" deutlich, wie wenig sie von der „Haushaltsfron“ hält. Sie schlägt deshalb vor, die Hausarbeit stärker durch externe Dienstleister oder Maschinen ausführen zu lassen oder sie gerecht unter den Familienangehörigen aufzuteilen. Frauen würden dann nicht mehr ihre gesamte Zeit im Haushalt „versenken", sondern könnten sie zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit nutzen. Dazu gehört für die Autorin auch das Thema Sexualität: Iris von Roten attestiert Frauen den Wunsch nach Zärtlichkeit, Erotik und gefühlsbetonter Beziehung und danach, beim Werben um einen Mann auch einmal aktiv den ersten Schritt zu machen. Darin liegt für sie ein Anfang des Ausbruchs aus der Männerherrschaft in der Ehe.

Wenn es um Hausarbeit geht, erfüllt Iris von Roten im Alltag tatsächlich ihr eigenes Ideal. Sie teilt sich die Pflichten mit ihrem Mann und einer Haushaltshilfe, später mit Studierenden, die für Mithilfe im Haushalt freie Logis erhalten. Auch die Erziehung ihrer Tochter wird in die Hände von Krippen, Tagesmüttern und Internaten gelegt. Obwohl dies ihrer Ansicht nach für die Mutter-Tochter-Beziehung nicht nur positiv ist, gebe dies der jungen Frau die Chance, als emanzipierter und selbstständiger Mensch aufzuwachsen. Andere Mütter mögen durch ihre Kinder im „Laufgitter“ gefangen bleiben – Iris von Roten behält ihre Freiheit. Auch die Beziehung zu ihrem Mann ist so frei und zärtlich, wie sie es sich erträumt hat. Nur was die Erwerbsarbeit angeht, kann Iris von Roten nicht konsequent ihrem Ideal entsprechen: Keine Erwerbstätigkeit hat ihr jemals ermöglicht, ihr (teils durchaus opulentes) Leben völlig eigenständig zu finanzieren. So scheint es fast schon wie ein schlechtes Klischee, wie sehr diese hochgradig emanzipierte Frau von ihrer Heirat mit einem vermögenden Mann profitiert. Eine Inkonsequenz kann jedoch noch lange nicht die gesamte Argumentation entkräften. „Frauen im Laufgitter“ ist heute, über sechzig Jahre nach seinem Erscheinen, aktueller denn je.

Der Kampf um das Schweizer Frauenstimmrecht

„Kameradin statt Magd“

Zu Iris von Rotens wichtigsten Anliegen gehört die Einführung des Wahlrechts für die Schweizerinnen. Die Schweiz gehört zu den Staaten, die sich am längsten Zeit ließen mit dem Frauenwahlrecht, das wegen der starken direktdemokratischen Elemente in der Schweiz als „Stimmrecht“ bezeichnet wird. Diese Verspätung mag damit zusammenhängen, dass in der Schweiz dafür eine Verfassungsänderung notwendig war, die jedoch nur durch eine landesweite Abstimmung erreicht werden konnte. So bestimmt die eine Hälfte der Bevölkerung über das Stimmrecht der anderen Hälfte.

1959 stimmen die Schweizer Männer über das Frauenstimmrecht ab – und entscheiden sich dagegen. Der Abstimmung war ein langer Kampf vorausgegangen, in dem der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen sorgfältig darauf bedacht gewesen war, Diplomatie und Kompromissbereitschaft zu zeigen, um eine friedliche Vereinbarung mit den wahlberechtigten Männern zu erreichen. Iris von Roten wird deshalb vorgeworfen, mit ihrem radikalen Buch die Männer verschreckt zu haben.

Doch auch viele Frauen stehen dem Frauenstimmrecht skeptisch gegenüber. Hält eine Ehefrau nur fest zum Mann, so ist er irgendwann gezwungen, diese Loyalität mit dem Stimmrecht zu belohnen – so ist wohl der Gedankengang vieler Schweizerinnen vor der Abstimmung. Kein Wunder, dass sie von „Frauen im Laufgitter“, das mit harschen Worten gegen die Unterdrückung von Frauen vorgeht, wenig halten.

Einen kleinen Erfolg kann Iris von Roten allerdings verbuchen: Im Jahr 1957 geben Frauen im Dorf Unterbäch (Wallis) bei der Abstimmung über die Einführung des obligatorischen Zivildienstes für Frauen ihre Stimme ab. Sie tun dies illegal, da das Frauenstimmrecht offiziell erst 14 Jahre später eingeführt wird. Dennoch haben die Dorfbewohnerinnen den Mut, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Peter von Roten hatte als Präfekt von Raron den Unterbächer Gemeindepräsidenten bestärkt, gegen alle Widerstände den Urnengang der Frauen durchzusetzen. Den entscheidenden Anteil an der Aktion hatte allerdings seine Partnerin:

„Iris war die treibende Kraft in meinem Engagement für das Frauenstimmrecht. Und somit die eigentliche Urheberin des Urnengangs von Unterbäch. Bestimmt, ich wäre auch ohne ihren Einfluss dafür gewesen, aber ich hätte wohl kaum so vehement gekämpft.“ |

Nachdem das Frauenstimmrecht von der (männlichen) Schweizer Wahlbevölkerung 1959 abgelehnt wird, veröffentlicht Iris von Roten ein „Frauenstimmrechtsbrevier“. Darin fordert sie Frauen auf, nach dieser Niederlage nicht aufzugeben. Das Brevier wird wesentlich besser aufgenommen als „Frauen im Laufgitter“. 1971 wird endlich das Frauenstimmrecht in der Schweiz auf bundesweiter Ebene eingeführt. Dies sei kein Anlass zum Feiern, kommentiert Iris von Roten trocken, es sei vielmehr höchste Zeit gewesen.

Als letzte Schweizerinnen erhalten die Bewohnerinnen im Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 auch das kantonale Stimmrecht.

Letzte Lebensjahre und ein selbstbestimmter Tod

Nach der Veröffentlichung des Frauenstimmrechtsbreviers zieht sich Iris von Roten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Ansichten zur Stellung von Frauen in der Schweiz haben sich nicht geändert. Sie ist jedoch enttäuscht darüber, dass das Leben nicht hielt, was die Ideen versprachen. Mitte der 1960er Jahre veröffentlicht sie nach einer Reise durch die Türkei ihr drittes Buch „Vom Bosporus zum Euphrat“. Hier greift sie unter anderem die „Verschleierung“ türkischer Frauen auf und kritisiert sie scharf. Ab den 1970er Jahren widmet sie sich hauptsächlich der Malerei und reist unter anderem nach Nordafrika und Südamerika.

Nachdem sie sich von den Folgen eines Autounfalls nicht mehr ganz erholt und zunehmende Gesundheitsprobleme ihr nicht mehr erlauben, der Malerei nachzugehen, recherchiert Iris von Roten detailliert nach effizienten Methoden für den Freitod. Verwandte und Freunde verwickelt Iris in lange Gespräche über einen möglichst würdevollen Abgang. Am Morgen des 11. September 1990 nimmt sich Iris von Roten in ihrer Basler Wohnung das Leben. Sie wurde 73 Jahre alt. Der Akt des Suizids ist sicher auch als letzte Illustration ihres Drangs nach Selbstbestimmung zu verstehen. In ihrer bereits Anfang 1990 verfassten „Erklärung für den Fall der Selbsttötung" hatte sie geschrieben:

„Wie ein Gast wissen muss, wann es Zeit ist zu gehen, so sollte man sich auch rechtzeitig vom Tisch des Lebens erheben.“ |

Auf ihren Wunsch hin werden ihre sterblichen Überreste verbrannt und die Asche auf dem Heidnischbühl in Raron (Kanton Wallis) verstreut – einem Felskopf im Besitz der Familie von Roten, der zu Iris' Lieblingsplätzen gehört hatte. Ihr Mann Peter stirbt ein knappes Jahr nach ihr.

Erst mit dem Tod beginnt ihre Rehabilitierung als Vorkämpferin für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Nach einem Nachruf in der Neuen Zürcher Zeitung beschließt die Verlegerin Mechthild Malash, „Frauen im Laufgitter“ neu aufzulegen. Dieses Mal wird das Buch ein Bestseller.

Der Zeit voraus

Iris von Rotens feministisches Manifest heute

Ein Vierteljahrhundert bevor in Deutschland Frauen mit der Reform des § 218 der Schwangerschaftsabbruch erleichtert und in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wird und ein halbes Jahrhundert vor Erfindung des Begriffs „Mütterrente“ waren diese Anliegen für Iris von Roten schon feministische Selbstverständlichkeit. Im Jahr 1958 fordert sie nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Bereitstellung von Krippen, Horten und Ganztagsschulen. Sie verlangt auch eine größere Anerkennung der Leistungen von Frauen und finanzielle Unterstützung für Mütter, die nie erwerbstätig gewesen sind und daher kaum über Rentenansprüche verfügen. Die geistige Selbstbestimmung von Frauen drückt sich für Iris von Roten in der beruflichen Freiheit aus, die körperliche Selbstbestimmung in der freien Verfügung über Möglichkeiten der Geburtenregelung. Auch die Doppelmoral der monogamen Ehe, die Ehemännern Affären zugesteht, von Frauen aber Treue verlangt, analysiert sie als heuchlerisch und ungerecht. Ihre Forderung (und in der Realität gelebte) Konsequenz: Offenheit in Liebesbeziehungen von beiden Partnern.

Schlussendlich beeinträchtigen heute noch immer die von Iris von Roten analysierten Probleme die Selbstbestimmung von Frauen. Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in Deutschland wie in der Schweiz noch immer nicht gedeckt, viele Mütter bleiben mit ihren Kindern nach wie vor im „Laufgitter" gefangen. In beiden Ländern arbeiten Frauen auch 2020 etwa doppelt so lang in Haushalt und Familie wie Männer, die „Haushaltsfron" existiert noch immer. Und wie schon 1958 von Iris von Roten bemängelt, werden auch heute noch unattraktive, schlechtbezahlte Berufe gerne Frauen überlassen. Hindert Frauen heute auch nicht mehr die gesellschaftliche Ächtung von „Doppelverdienerinnen“ am Aufstieg, so stoßen sie doch an die gläserne Decke. Die nominelle Gleichstellung bedeutet noch lange keine Gleichberechtigung. Iris von Roten war sich dessen stets bewusst.

„Hier ist das Buch, das ich mit zwanzig Jahren gerne gelesen hätte, aber nicht fand.“ lautet der erste Satz von „Frauen im Laufgitter“, ein Buch, das Iris von Roten „für die Jugend geschrieben“ hat. „Frauen im Laufgitter“ wendet sich jedoch an all diejenigen, die ihr Leben noch nicht festgelegt haben, die vor wichtigen Entscheidungen stehen und sich nicht ständig vor sich und ihrer Umgebung für ihr Handeln rechtfertigen wollen. Dazu zählt auch Iris von Roten, die in jedem Lebensalter unerbittlich ihre Meinung vertrat, ihre Ideale lebte und ihren eigenen Weg beschritt.

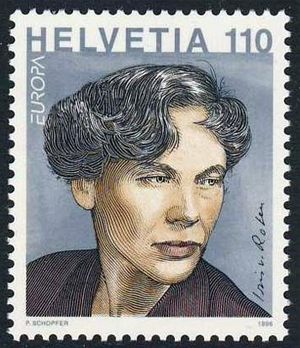

Wie an Iris von Roten erinnert wird

Zwei Jahre nach Iris von Rotens Tod erscheint die Neuauflage von „Frauen im Laufgitter“ und setzt Impulse für eine neue Auseinandersetzung mit der Stellung von Frauen in der Gesellschaft. Dennoch wird das Buch lang nicht so breit rezipiert wie etwa die Werke von Simone de Beauvoir. Ebenfalls 1992 publiziert Yvonne-Denise Köchli mit „Eine Frau kommt zu früh“ die erste Iris-von-Roten-Biografie. 1996 gibt die Schweizer Post eine Briefmarke mit ihrem Bildnis heraus.

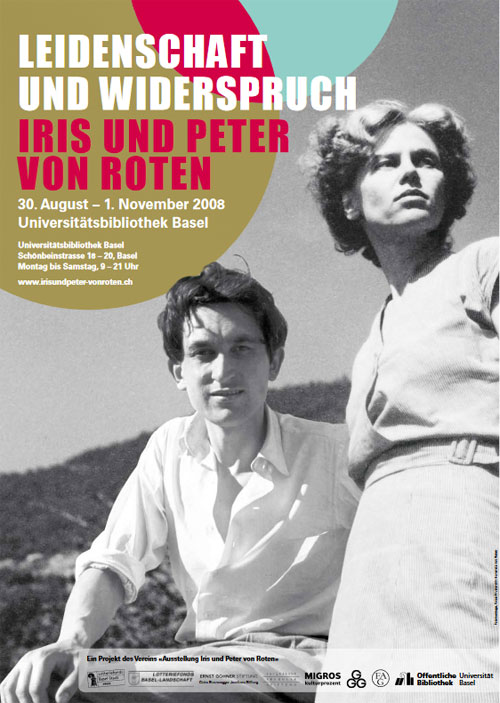

2008, fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung von „Frauen im Laufgitter“ erinnert in Basel und anderen Orten in der Schweiz die Ausstellung „Leidenschaft und Widerspruch – Iris und Peter von Roten“ an das publizistische und juristische Schaffen wie auch die private Beziehung des außergewöhnlichen Paares. Beleuchtet wird auch, wie sehr Iris von Roten ihr Leben entlang der Thesen ihres Buches ausgerichtet und wie ihr Mann damit umgegangen ist. Den rund 1.500 Briefe, die sich beide in der fast zehn Jahre dauernden Zeit zwischen erster Begegnung und Heirat geschrieben hat, kommt in der Ausstellung eine zentrale Rolle zu. Sie sind neben Tagebüchern, Zeitungsartikeln und anderen Unterlagen auch Grundlage der 2007 erschienenen Doppelbiografie „Verliebte Feinde“ von Wilfried Meichtry. 2013 wird das Buch als Kombination aus Spiel- und Dokumentarfilm verfilmt.

Im hundertsten Geburtsjahr Iris von Rotens wird ihr zu Ehren im botanischen Garten Basel eine Holzskulptur errichtet. Im selben Jahr entwerfen Thierry Bongard und Stefanie Zimmermann einen Hundert-Franken-Geldschein mit Iris von Rotens Konterfei. Den Betrag änderten sie ironisch auf 91.30 Franken ab – in Anspielung auf die Geschlechterlohnlücke, den Gender Pay Gap, in der Schweiz. In Unterbäch (Wallis) erinnert ebenfalls seit 2017 eine Gedenktafel an sie. In der Publikation „Iris von Roten: Eine Frau kommt zu früh – noch immer?“ zeigen die Autorinnen exemplarisch auf, wo deren Forderungen auch heute noch nicht erfüllt sind. So ist diese Publikation zugleich Plädoyer für einen tatkräftigen Feminismus, der sich auch heute bewusst in der Gesellschaft einmischt.

Dokumentar und Film

Fünf Fragen von Iris von Roten an Esther Vilar

Im Buch "Der dressierte Mann" stellt Esther Vilar provokative Thesen zum Thema Mann und Frau auf, unter anderem, dass der Mann von der Frau unterdrückt werde. Iris von Roten, bekannt geworden mit dem Buch "Frauen im Laufgitter", stellt Esther Vilar zur Rede. ("Antenne" vom 6.12.1971)

SRF Achiv, 3.4.2013 YouTube

Fünf Fragen von Iris von Roten an Esther Vilar

VERLIEBTE FEINDE (von Werner Swiss Schweizer) | im kult.kino Basel

Iris & Peter von Roten das wohl berühmteste, provokativste und schönste Ehepaar der jüngsten Schweizer Geschichte. Eine Liebesbeziehung voller politischen und moralischen Gegensätzen.

Der Film erzählt die Geschichte zweier aussergewöhnlicher Menschen, deren Bestreben es war, ihre Liebe mit Selbständigkeit, Emanzipation und Selbstverwirklichung zu leben.

Trailer, kultkino Basel, 14.2.2013, Youtube

Trailer Verliebte Feinde

| Autorinnen: Laura Siggelkow/ Sarah Kuhn || Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion der LpB (Stand: November 2020) |

Quellen, Literatur und Links

Bücher

- Roten, Iris von (1991): Frauen im Laufgitter.

Offene Worte zur Stellung der Frau. 3. Auflage, Zürich/Dortmund - Roten, Iris von (1959): Frauenstimmrechtsbrevier.

Vom schweizerischen Patentmittel gegen das Frauenstimmrecht, den Mitteln gegen das Patentmittel, und wie es mit oder ohne doch noch kommt, Basel - Roten, Iris von (1993): Vom Bosporus zum Euphrat.

Eine Reise durch die Türkei, Zürich (Erstausgabe 1965) - Köchli, Yvonne-D. (1995): Eine Frau kommt zu früh

München - Köchli, Yvonne-Denise/Keller, Anne-Sophie (2017): Iris von Roten.

Eine Frau kommt zu früh – noch immer?, Zürich - Meichtry, Wilfried (2012): Verliebte Feinde.

Iris und Peter von Roten. München

Filme

- „Verliebte Feinde“

Film von Werner Schweizer über die Liebesgeschichte zwischen Iris und Peter von Roten, Schweiz 2012

- „Krippen, Stimmrecht, freie Liebe

Ein Dokumentarfilm über die Schweizer Feministin Iris von Roten“,

www.annabelle.ch

Links

- Flyer zur Wanderausstellung „Leidenschaft und Widerspruch. Iris und Peter von Roten“

Flyer Download als PDF

- Offene Worte. Zur Aktualität von Iris von Rotens ‚Frauen im Laufgitter‘.

Olympe. Feministische Arbeitshefte zur Politik, Heft 28, 2009.

Download als PDF

- Studer, Liliane: Biografie Iris von Roten,

www.fembio.org

- „Gescheiterte Gallionsfigur“,

die Wochenzeitschrift online

- „Wie Iris von Roten die Frauen aus dem Laufgitter befreite“,

srf.ch: Zum 100. Geburtstag einer Ikone

- „Sie war zu früh und zu radikal“,

die Wochenzeitschrift: Artikel zum Film "Verliebe Feinde"

- „Iris von Roten“,

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

- Marc Tribelhorn (2018):„Wie es eine bürgerliche Frau vor sechzig Jahren wagte, die Männerherr-schaft anzuprangern“, NZZ vom 1.10.2018,

Neue Züricher Zeitung