Februar 2020

Elisabeth Hartnagel, geb. Scholl (1920–2020)

Eine Würdigung der Schwester von Sophie und Hans Scholl

Elisabeth Hartnagel ist einen Tag nach ihrem hundertsten Geburtstag am 28. Februar 2020 in Stuttgart gestorben. Ohne sich selbst in den Vordergrund rücken zu wollen, hat sie in den letzten zwanzig Jahren ihres Lebens in der interessierten Öffentlichkeit versucht, das Wissen um ihre von den Nationalsozialisten getöteten Geschwister Sophie und Hans zu vertiefen, das Gedächtnis an sie wachzuhalten und zu bewahren. Sie appellierte als Zeitzeugin an das historische Bewusstsein der Nachlebenden.

Vom Tod ihrer Geschwister Sophie und Hans Scholl, die am 22. Februar 1943 vom nationalsozialistischen Regime zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet worden waren, erfuhr ihre Schwester Elisabeth aus der Zeitung:

„Ich habe mir damals einfach gewünscht, ich sei verrückt, ich würde mir das alles einbilden, es würde bestimmt nicht wahr sein.“ |

Doch spätestens als Elisabeth Scholl mit ihren Eltern und den noch lebenden Geschwistern fünf Tage später verhaftet wurde, musste sie den tödlichen Ernst der Lage begreifen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Elisabeth Scholl 1945 Fritz Hartnagel geheiratet, den engen Freund ihrer Schwester Sophie. Sehr viel später beschrieb sie in einem Interview, dass durch ihr gemeinsames Schicksal und die Trauer über den Verlust ihre tiefe Freundschaft sich in Liebe verwandelt habe. Die zurückhaltend bescheidene Elisabeth Hartnagel, die kein Interesse am Rampenlicht hatte, übernahm dennoch nach dem Tod der ältesten Schwester Inge Aicher-Scholl 1998 die Aufgabe, in Zeitzeugengesprächen an die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ und an ihre Geschwister zu erinnern. Öffentliche „Festivitäten“ der Erinnerung hielt sie jedoch für oberflächlich.

Sophie und Hans Scholl hatten als Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ in München Flugblätter verteilt, in denen sie zur Auflehnung gegen das Nazi-Regime aufriefen. Elisabeth, die zu dieser Zeit als Kinderkrankenschwester und Familienhilfe in einem Bauernhof in der Nähe von Ingolstadt arbeitete, besuchte sie im Januar 1943 in München und wusste nichts vom aktiven Widerstand der Geschwister. Sie sei zu naiv gewesen, erzählt sie später, obwohl sie sich alles hätte zusammenreimen können. Hans und Sophie weihten die Schwester und die Familie wohl bewusst nicht in ihre Aktivitäten ein. Selbst Mitwissen konnte in der NS-Zeit ja ein Grund dafür sein, verfolgt zu werden oder mit dem Tod bestraft zu werden. Zwei Wochen nach Elisabeths Besuch wurden Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 verhaftet.

Kindheit und Jugend in der Scholl-Familie

Die sechs „Geschwister Scholl“ sind Inge (1917–1998), Hans (1918–1943), Elisabeth (1920–2020), Sophie (1921–1943), Werner (1922–1944, in Russland vermisst) und die sehr früh verstorbene Thilde (1925–1926). Ihre Eltern waren der Verwaltungsfachmann und Politiker Robert Scholl (1891–1973) und die im Glauben tief verankerte Krankenschwester und frühere Diakonisse Magdalena Scholl, geb. Müller (1881–1958). Die Familie lebte bis 1930 im hohenlohischen Forchtenberg, von 1930 bis 1932 in Ludwigsburg und ab 1932 in Ulm, wo Robert Scholl als Syndikus seiner eigenen Firma arbeitete. Dass „Hitler eine Gottesgeißel der Menschheit“ sei, war schon damals sein Credo.

Elisabeth, die in der Familie und im Freundeskreis „Lisel“ gerufen wurde, kam am 27. Februar 1920 während der Bürgermeisterzeit ihres Vaters in Forchtenberg zur Welt und fühlte sich in der wachsenden Geschwisterschar gut aufgehoben und beschäftigt. Von klein auf waren die Scholl-Kinder eine Freundesgruppe, die eng zusammenhielt und wenig auf andere angewiesen war. Die Mutter erzog ihre Kinder offen und nachsichtig, der Vater fügte dieser Haltung noch Strenge hinzu. Die Meinung der Eltern, dass die Kinder frei und „grad“ durchs Leben gehen sollten, war nicht erst in den Jahren der Verfolgung der gemeinsame Standpunkt. Trotz des tödlichen Verlusts von drei Kindern waren sie aber auch stolz auf sie.

Da Robert Scholl in Forchtenberg nicht wiedergewählt wurde, zog die Familie 1930 nach Ludwigsburg und 1932 nach Ulm. Hier hatte Robert Scholl nach einer für die Familie materiell schwierigen Zeit ein Treuhandbüro für Wirtschafts- und Steuerberatung erwerben können. Seit 1939 wohnte die Familie am Münsterplatz. Wie ihre Schwestern besuchte Lisel in Ulm die Mädchenoberrealschule und war – wie zuvor schon Inge und dann Sophie bei – den „Jungmädeln“, der NS-Organisation für junge Mädchen organisiert. Hans war „Fähnleinführer“ beim Jungvolk, der NS-Organisation für Jungen. Der jüngste Bruder Werner, von Anfang an der entschiedenste Nazigegner unter den Geschwistern, hatte sich im Alter von zehn Jahren 1932 der national orientierten „Bündischen Jugend“ angeschlossen, die bald von den Nationalsozialisten verfolgt wurde. Er freundete sich hier mit Friedrich „Fritz“ Hartnagel (1917-2001) an, der seitdem eng zur Familie gehörte.

Elisabeth wollte Kindergärtnerin werden und absolvierte nach der Ausbildung am Ulmer Fröbelseminar, die sie 1939 mit dem Staatsexamen beendete, eine Fortbildung als Säuglingsschwester in der Kinderklinik der Universität Tübingen. Zum in der NS-Zeit obligatorischen „Reichsarbeitsdienst“ wurde sie nicht einberufen, weil sie – wie damals für Kinderschwestern üblich – in kinderreiche Familien vermittelt wurde. Nach der Hinrichtung von Sophie und Hans und der anschließenden „Sippenhaft“ arbeitete sie für die drei Kinder ihrer Schwägerin Friedel Daub, geb. Hartnagel, der Schwester von Fritz, in Ulm als Kindergärtnerin. Sie entging so einer Zwangsverpflichtung in eine Munitionsfabrik. Geschont hat Elisabeth sich nie. Schon früh hatte sie sich für eine strikte Härte gegen sich selbst und fürs Durchhalten entschieden.

Im August 1942 musste Robert Scholl eine viermonatige Haftstrafe antreten, weil ihn eine Sekretärin bei der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) wegen seiner vehementen Kritik an Hitler denunziert hatte. Im November vorzeitig entlassen, durfte er jedoch seinen Beruf nicht mehr ausüben. Eugen Grimminger, der langjährige Freund der Familie, übernahm als öffentlich vereidigter Buchprüfer die Geschäftsführung des Schollschen Büros. Seit 1922 war er mit Jenny Stern verheiratet. Sie wurde im Rahmen der NS-Judenverfolgung im April 1943 in Stuttgart verhaftet, bald darauf deportiert und in Auschwitz ermordet. Grimminger, einer der wichtigsten ideellen und auch finanziellen Unterstützer der „Weißen Rose“, wurde am 19. April 1943 im zweiten Prozess gegen Mitglieder der „Weißen Rose“ wegen Unterstützung von deren „Hochverrat“ zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt und blieb bis April 1945 im Zuchthaus Ludwigsburg inhaftiert.

Der weltanschauliche und politische Wandel der Geschwister

Es ist müßig datieren zu wollen, wann genau die Geschwister Inge, Hans, Elisabeth und Sophie sich vom Nationalsozialismus und ihrer Vernetzung mit dem Jungvolk und der Hitlerjugend oder den Jungmädeln und dem Bund Deutscher Mädel (BDM) abwandten. Inge, Hans und Sophie hatten hier sogar leitende Funktionen innerhalb der unterschiedlichen Gruppen innegehabt. Sicher ist, dass Hans, der damals Jugendführer beim Jungvolk war, spätestens beim Besuch des Reichsparteitags der NSDAP in Nürnberg 1936 in einen radikalen innerlichen Konflikt mit dem totalitären System kam und dass wenig später auch die Geschwister in inneren Zwiespalt gerieten.

Ganz gegen den Willen der Eltern waren die älteren Scholl-Kinder zunächst begeisterte Mitglieder der nationalsozialistischen Jugendorganisationen gewesen. Auch die als selbstbewusst beschriebene Sophie glaubte während ihrer Gymnasialzeit zunächst an das von den Nationalsozialisten propagierte Gemeinschaftsideal. Doch bald darauf wurden alle vier wegen der fortgesetzten Arbeit von Hans und Werner in der Bündischen Jugend erstmals von der Gestapo verhört. Weil Sophie studieren wollte und um nicht nach dem Abitur zum Reichsarbeitsdienst zu müssen, absolvierte sie von 1940 bis 1943 eine Kindergärtnerinnen-Ausbildung im Ulmer Fröbelseminar. Danach wurde sie dennoch ein halbes Jahr lang zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und ein weiteres halbes Jahr zum Kriegshilfsdienst in einem Kinderhort verpflichtet. Ihre Abneigung und Auflehnung gegen das nationalsozialistische und kriegstreiberische Regime wurden so weiter verschärft.

Hans hatte nach seinem auf ein Jahr verkürzten Militärdienst sein Medizinstudium fortgesetzt und war ab 1940 als Sanitäter in Frankreich stationiert. Danach studierte er an der Münchner Universität weiter. 1942 erhielt er die Einberufung an ein Kommando an der Ostfront, in das auch sein Bruder Werner abkommandiert worden war. Dort tauschten sich beide immer wieder aus. Sie waren sich darüber einig, dass die herrschende Kriegsideologie zur Katastrophe führen musste.

Inge Scholl entfernte sich ebenfalls aus der Umklammerung des BDM. 1934 hatte sie trotz ihrer künstlerischen Begabung eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin beim Vater begonnen und arbeitete in dessen Treuhand-Büro. Wie Werner und Hans wurde sie im Dezember 1937 für mehrere Tage wegen „bündischer Umtriebe“ verhaftet und von der Gestapo eingesperrt. Elisabeth, der das gemeinsame Basteln und Singen bei den Jungmädeln gefiel, hatte beim gemeinsamen Fahnennähen anstatt der geforderten Hakenkreuze Drachen aufgenäht. Die Fahnen wurden daraufhin verboten und alle Beteiligten vom Jungmädelbund beurlaubt. Für Elisabeth war damit der endgültige Bruch besiegelt. Ende der 1930er Jahre ist sie aus dieser „Gemeinschaft“ ausgetreten.

Sophie Scholl hatte im Mai 1942 endlich an der Münchner Universität ein Biologie- und Philosophiestudium beginnen können. Ab Dezember 1942 wohnte sie zusammen mit Hans in der Franz-Joseph-Straße in Schwabing. Über den Bruder kam Sophie mit anderen Studenten zusammen, die sie in ihrer Ablehnung gegen den Nationalsozialismus bestärkten. Die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ hatte sich nach der Rückkehr von Hans Scholl und Alexander Schmorell (1917-1943) vom Einsatz an der Ostfront im November 1942 zusammengetan. Seine Kommilitonen Willi Graf (1918-1943) und Christoph Probst (1919-1943), Professor Kurt Huber (1893-1943) und zuletzt Sophie Scholl wurden aktive Mitglieder dieser Gruppe. Die Erlebnisse an der Ostfront, die Massenermordungen und das Elend des Warschauer Ghettos waren der Auslöser für die aufklärenden illegalen Flugblätter der Gruppe, die sie so weitgreifend wie möglich verbreiteten. Der Anlass für das sechste Flugblatt war die deutsche Niederlage in der Schlacht von Stalingrad. Die inzwischen weiter gewachsene Gruppe rief in diesem Flugblatt offen zum Kampf gegen die NSDAP auf.

Im Januar 1943 war Sophie Scholl zum ersten Mal an der Herstellung eines Flugblatts beteiligt. Die neben München in Köln, Stuttgart, Berlin und Wien verteilten Flugschriften hatten Aufsehen erweckt und führten zu einer intensivierten Fahndung der Gestapo nach den Urhebern. Vermutet wurden sie in Münchener Studentenkreisen.

Nach der Fertigstellung und dem Versand des sechsten Flugblatts mit dem Aufruf, das NS-Regime zu stürzen und ein „neues geistiges Europa“ zu errichten, verteilten Sophie und Hans am 18. Februar 1943 etwa 1.500 Flugblätter in der Eingangshalle der Münchener Universität. Ein Hausmeister, der sie dabei auf der Treppenempore beobachtete, hielt sie fest. Die Gestapo verhaftete die Geschwister und fand den in der Hektik zerrissenen Entwurf für das siebte Flugblatt in Hans Scholls Aktentasche. Christoph Probst, verheiratet und dreifacher Vater, hatte es auf die Bitte von Hans entworfen.

Obwohl er von der Gruppe bei den Widerstandsaktivitäten herausgehalten und geschont werden sollte, wurde er nun von der Gestapo durch Schriftvergleich als Autor identifiziert. Probst selbst war zu dieser Zeit gar nicht in München, weil er zum Militärdienst in das Studentenkommando nach Innsbruck einberufen worden war. Dort verhaftet und nach München verbracht, wurde er wie Hans und Sophie drei Tage lang verhört. Am 22. Februar 1943 folgte der Prozess vor dem „Volksgerichtshof“. Den Vorsitz führte der aus Berlin angereiste Roland Freisler. Hans und Sophie Scholl wurden gemeinsam mit Christoph Probst wegen Hochverrat und Feindbegünstigung zum Tod verurteilt und noch am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim hingerichtet.

Obwohl die Verbindung zwischen den Scholl-Geschwistern und den Eltern auch während des Krieges sehr eng war, wussten die Eltern wie auch Inge und Elisabeth trotz ihres intensiven brieflichen Austausches nichts von den Widerstandsaktivitäten von Sophie und Hans und deren Verhaftung. Die Eltern hatten gerade noch rechtzeitig den Prozesstermin erfahren und Zugang zur Verhandlung im Münchner Justizpalast erlangen können. Da der Verteidiger mit dem Todesurteil einverstanden war, versuchte Robert Scholl sich als Anwalt seiner Kinder einzubringen und eilte nach vorne. Daraufhin wurde er aus dem Saal entfernt. Die Mutter war so allein dem entsetzlichen Prozessende ausgesetzt. Ein einstündiger Besuch der in der Haft voneinander getrennten Kinder wurde den Eltern noch genehmigt. Erst einen Tag später erfuhren sie, dass sie Hans und Sophie zum letzten Mal gesehen hatten. Ihr Gnadengesuch beim Volksgerichtshof und auch das des damaligen Berufsoffiziers und späteren Juristen Fritz Hartnagel, der erst kurz davor im Lazarett in Lemberg in einem Brief Magdalena Scholls von der Verhaftung erfahren hatte, kamen zu spät. Trotz seiner Erfrierungen war Fritz Hartnagel sofort nach Berlin gefahren und musste dort am Telefon von Werner Scholl erfahren, dass die Hinrichtung schon exerziert worden war.

Mit dem Satz „Bleibt stark, ohne Zugeständnisse. Weder im Leben noch im Sterben“ hatte Hans seinen Bruder Werner beim Abschied beschworen. Elisabeth hat diesen Satz ihr Leben lang bewahrt.

Auf dem Perlacher Friedhof in München wurden Sophie und Hans am 24. Februar 1943 beigesetzt. Die Eltern und die Geschwister Inge, Elisabeth und Werner erhielten die Erlaubnis, dabei zu sein. Drei Tage später wurde die gesamte Familie Scholl an Elisabeths 23. Geburtstag in Ulm in Sippenhaft genommen. Nur Werner wurde „verschont“. Er war nach seinem Heimaturlaub wieder an die Front zurückbeordert worden und ist nie wieder zurückgekehrt. Ihm hatte Hans den Satz gewidmet:

„Reißt uns das Herz aus dem Leibe – und Ihr werdet euch tödlich daran verbrennen.“ |

Elisabeth erkrankte während ihrer Haftzeit im Ulmer Gefängnis schwer. Sie wurde deshalb nach zwei Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt. Mutter Scholl und Inge wurden nach fünf Monaten entlassen. Robert Scholl, der im Mai 1943 noch wegen Abhörens ausländischer Sender zu achtzehn Monaten Gefängnis verurteilt worden war, musste länger durchhalten. Mit vielen geschmuggelten Kassibern und Briefen von und ins Gefängnis stützten die Familienmitglieder sich gegenseitig. Magdalena Scholl hat die ganze Familie durch diese Zeit getragen.

Fritz Hartnagel war im Sommer 1943 erneut als Soldat zunächst nach Jugoslawien und dann nach Frankreich abkommandiert worden. Am 14. April 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, stellte er sich in Halle/Saale den US-amerikanischen Streitkräften und kam in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung nach sechs Monaten Haft kehrte er im September 1945 zu „seiner“ Familie nach Ulm zurück.

Elisabeth und Fritz zogen bald darauf zusammen in das Schollsche Haus in der Mozartstraße. Robert Scholl, der vom Juni 1945 bis 1948 als Oberbürgermeister der im Krieg stark zerstörten Stadt vorstand, gehörte in dieser Funktion auch der Vorläufigen Volksvertretung für Württemberg-Baden an. Eine Wiederwahl als OB schaffte er nicht. Im wenig an Erinnerungsarbeit – auch im Sinne einer Wiedergutmachung – interessierten Nachkriegsdeutschland war er politisch nicht mehr genehm.

Fritz Hartnagel und das Schollsche „Erbe“

Elisabeth Scholl und Fritz Hartnagel heirateten im Oktober 1945. In den nächsten zehn Jahren brachte Elisabeth Hartnagel in Ulm vier Söhne zur Welt: Thomas (*1947), Jörg (*1949), Klaus (*1952) und Martin (*1956). Die Familie wohnten nun in der Ulmer Prittwitzstraße und später im Wettersteinweg. Elisabeth widmete sich vollauf dem Wohlbefinden der Familie und wurde erst nach der Geburt des jüngsten Sohnes von einer „Hausschwester“ unterstützt.

Langezeit hat Fritz Hartnagel in der Öffentlichkeit über seine Freundschaft mit Sophie Scholl geschwiegen. Dass sie ihn „geformt“ habe, stellte er nie in Frage. Sophie und Fritz hatten sich 1937 bei einer Tanzveranstaltung bei Freunden kennengelernt. Im Laufe ihrer intensiven, auch brieflichen Auseinandersetzungen und Diskussionen, vor allem nach den Erlebnissen an der Front, wurde der Berufssoldat Fritz Hartnagel vom begeisterten Soldaten zum erbitterten Gegner der NS-Diktatur und des Kriegs. Er unterstützte die deutschen Widerstandsaktivitäten mit Nachrichten über den Kriegsverlauf und die Kriegsverbrechen, ohne in sie eingeweiht zu sein. Nach der Ermordung von Hans und Sophie durch die Nazi-Schergen zeigte er sich trotz des Drucks der Ulmer NSDAP-Kreisleitung zusammen mit den übriggebliebenen Mitgliedern der Familie Scholl ohne Scheu in der Öffentlichkeit und unterstützte sie auch finanziell.

Im Rahmen der Entnazifizierungsuntersuchungen wurde Fritz nach der Befreiung von der NS-Diktatur von der Spruchkammer Ulm-Stadt zunächst als „Mitläufer“ eingestuft und zu einer Geldbuße von 200 Reichsmark verurteilt. Dies hätte ihn vom Jura-Studium ausgeschlossen, das er im April 1946 an der Universität München begonnen hatte. Er legte Einspruch gegen die Entscheidung ein. Nach seiner schriftlichen Stellungnahme, in der er auch detailliert auf seine Rolle als aktiver Offizier und seine Freundschaft zu Sophie Scholl und ihrer Familie einging, sprach ihn die Spruchkammer frei. Fritz konnte sein Studium weiterführen und abschließen. Von 1949 bis 1952 arbeitete er als Rechtsreferendar, dann als Assessor am Amtsgericht Ulm.

Die Jahre „danach“

1952 wurden Fritz und Elisabeth Hartnagel Mitglieder der SPD. Sie engagierten sich gegen die Wiederbewaffnung. Fritz Hartnagel, der die Ulmer Ostermarsch-Initiative mitaufgebaut hatte, war zudem Mitinitiator und Organisator der „Internationale der Kriegsdienstgegner“ (IdK) zur Beratung von Kriegsdienstverweigerern. Er verließ die IdK später und arbeitete mit dem Verband der Kriegsdienstverweigerer zusammen, in dessen Bundesvorstand er 1968 gewählt wurde. Das Ehepaar nahm seit dem Ende der fünfziger Jahre an der Anti-Atomkraft- und den Bürgerinitiativen der Umweltbewegung in Deutschland teil und beteiligte sich ebenso an den Demonstrationen gegen die Grundgesetzänderungen, die 1968 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden sind.

1970 wurde Fritz Hartnagel zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Stuttgart bestellt. Zusammen mit seiner Frau engagierte er sich im Sinne von Hans und Sophie weiterhin aktiv in der Friedensbewegung. 1983 nahmen beide an der gewaltfreien Blockade gegen die auf der Mutlanger Heide stationierten US-amerikanischen Pershing-II-Raketen teil. Deswegen wurde Fritz Hartnagel wegen Nötigung angezeigt und vom Amtsgericht Schwäbisch Gmünd zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen verurteilt. Sein Widerstand gegen das atomare Wettrüsten formulierte er am Ende seiner Verteidigungsrede mit dem Appell, die Friedensbewegung nicht zu kriminalisieren und sie frei zu sprechen.

Danach befragt, ob das Leben mit der Ermordung von Hans und Sophie und ihrer Mitstreiter für sie eine Bürde gewesen sei, antwortete Elisabeth Hartnagel:

„Als Bürde haben wir das eigentlich nie angesehen, sondern eher als Auszeichnung. Auch im Dritten Reich haben wir uns nie als die Unterlegenen gefühlt. Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass wir auf der richtigen Seite standen. Eher war es so, dass wir auf die anderen herabgeschaut haben.“ |

Die Familie Hartnagel in Stuttgart

Das Ehepaar Elisabeth und Fritz Hartnagel war ein gut eingespieltes Team. Alle wichtigen privaten und politischen Projekte wurden gemeinsam getragen. Die Familie trug ihre eigene Geschichte nicht in die Öffentlichkeit, hat sich aber im engen Familienkreis mit den möglichen Gefahren des demokratischen Neubeginns der Bundesrepublik und den Relikten der „braunen“ Diktatur intensiv beschäftigt. Die heranwachsenden Söhne fügten im diskussionsfreudigen Familienleben und dem von den Eltern kritisch verfolgten politischen Geschehen auch ihre eigenen politischen Auseinandersetzungen und gymnasialen Bildungsinhalte hinzu.

Die Gedächtnisarbeit bleibt

Der jüngste Sohn Martin Hartnagel beschreibt das Auftreten der Mutter als präsent, klar, bestimmt und zugewandt. Sie habe ihre „eigene Wahrheit“ hochgehalten und fast nie habe es „Schwammiges“ oder Indifferentes gegeben.

Im großväterlichen Münchner Haus in Perlach, wo Robert Scholl nach dem Tod von Magdalena mit seiner zweiten Frau Anne Planck lebte, waren die Enkel immer willkommen. Robert Scholl hatte sein weiteres Leben der Bewahrung des geistigen Vermächtnisses seiner hingerichteten Kinder gewidmet. Sein Grab befindet sich wie das von seiner Frau, Sophie und Hans auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München.

Auch Elisabeths älteste Schwester Inge Aicher-Scholl hat bis zuletzt das politische und ethische Erbe der „Weißen Rose“ als ihren Bildungsauftrag verstanden. Nach Inges Tod im Jahr 1998 hat die nun knapp 80jährige Elisabeth Hartnagel die Aufgabe des Erinnerns übernommen.

Um die eigene Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren, haben im Jahr 1987 verurteilte Mitglieder und Familienangehörige der Widerstandsgruppe und weitere Unterstützer*innen die Weiße Rose Stiftung e.V. gegründet. Die „DenkStätte Weiße Rose“ am Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigt die Dauerausstellung der Geschichte der jungen Widerständler*innen.

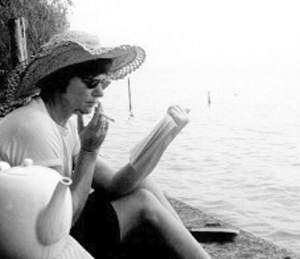

In Elisabeth Hartnagels Leben hatten immer Literatur und das Lesen einen hohen Stellenwert. Neben Belletristik, Sachliteratur und Krimis las sie gerne Gedichte, auch um sich das Rauchen abzugewöhnen, wie sie mir etwas schelmisch erklärte. Das schwäbische Wort „gnitz“ charakterisiert ihren Gesichtsausdruck während dieser Aussage noch besser. Als sie wegen ihrer mangelnden Sehkraft nicht mehr lesen konnte, genoss sie Hörbücher. Sie verfügte über einen großen Wortschatz und versuchte bis in ihre letzte Lebensphase, ihre Ausdrucksweise zu verfeinern.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2001 hat Elisabeth Hartnagel ganz bewusst ihren eigenständigen Lebensabschnitt gestaltet und trat zunehmend auch öffentlich als Zeitzeugin in Schulen und Bildungseinrichtungen auf. Bei einer Premierenveranstaltung des ab Februar 2005 gezeigten Films „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, der von Marc Rothemund nach dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer gedreht worden ist, verkörperte sie etwa in einer anschließenden Gesprächsrunde im Filmhaus der Ludwigsburger Skala mit ihrem bescheidenen, aber deutlich klarstellendem Auftreten das historische Gewissen.

Nach der Publikation des Briefwechsels von Sophie Scholl und Fritz Hartnagel, die ihr ältester Sohn Thomas 2005 herausgegeben hat, wurde Elisabeth Hartnagel als letzte Zeitzeugin der „Geschwister Scholl“ immer mehr zur wichtigen Interviewpartnerin. Im Oktober 2012 hat sie die Originale der privaten Korrespondenz ihrer Schwester Sophie mit Fritz Hartnagel dem Bundesarchiv übergeben.

Ihr familiär ausgerichtetes Interesse hielt Elisabeth Hartnagel hoch. Wenn einer der Söhne zu Besuch kam, sollten möglichst auch die anderen Brüder dazukommen. Sie war glücklich, wenn alle zusammen um den Tisch saßen. Eine ausgezeichnete Köchin sei sie immer gewesen, die es nicht litt, wenn etwas übrigblieb. Die Frage „Wer opfert sich?“ war Standard. Nur im hohen Alter fand sie das tägliche Kochen nicht mehr so passend.

Ihre Enkel und den in ihren letzten Lebenstagen geborenen Urenkel liebte Elisabeth Hartnagel. In ihren Begegnungen zeigte sie ungewöhnliche Präsenz und hatte das Bedürfnis, an allem teilzunehmen. Auch wenn im Alter das Hören und Sehen abnahm, klagte sie wenig und blieb sparsam gegenüber sich selbst, aber immer großzügig zu anderen.

Im Jahr 2017 erlitt Elisabeth Hartnagel bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch und konnte sich nicht mehr allein versorgen. Im Alter von 98 Jahren zog sie ins Pflegeheim Martha-Maria im Stuttgarter Nordwesten. Dort fühlte sie sich aufgehoben, ging sorgfältig und fürsorglich mit sich um und ist bis zuletzt bedacht und aufmerksam geblieben.

Am 28. Februar 2020 ist Elisabeth Hartnagel im Alter von 100 Jahren in Stuttgart gestorben und wurde auf dem Friedhof Berg in Stuttgart-Ost neben ihrem Mann beigesetzt.

Über ihre Geschwister sagte Elisabeth Hartnagel, geb. Scholl:

„Was mir ganz wichtig ist, dass Sophie und Hans keine Helden waren. Denn wenn sie als Helden betrachtet werden, dann ist das eine Entschuldigung auch für die anderen. Jeder kann dann sagen, zum Helden bin ich nicht geboren.“ |

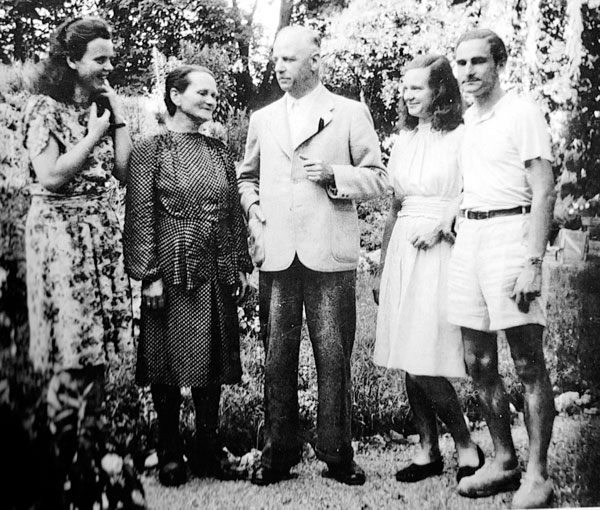

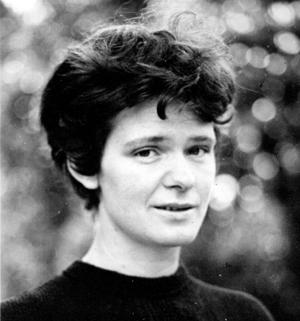

| Autorin: Dr. Mascha Riepl-Schmidt || Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion der LpB (Stand: Februar 2021) Danksagung: Elisabeth Hartnagels jüngstem Sohn Martin Hartnagel danke ich sehr herzlich für seine überaus hilfreiche biographische Assistenz und für das Zugeständnis, Fotos aus dem Familienbesitz aussuchen und publizieren zu dürfen. Sein Bruder Jörg Hartnagel hat mir das Familienfoto in Ludwigsburg zur Verfügung gestellt. Ihm und dem Arbeitskreis „Weiße Rose“ in Crailsheim bin ich ebenso zu Dank verpflichtet. Die Bildrechte liegen bei der Familie. Mein Interview mit Elisabeth Hartnagel fand am 30. März 2005 in ihrem Haus in der Rossbergstraße in Stuttgart statt. |

Literatur und Links

Literatur

ABELE-SCHOLL, Christine (Hg.): Elisabeth Hartnagel-Scholl im Interview. „Die Begabteste in unserer Familie“,

In: Dies., Die sanfte Gewalt, Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl, Ulm 2012, S. 119-125.AICHER-SCHOLL, Inge (Hg.): Sippenhaft. Nachrichten und Botschaften der Familie

In der Gestapo-Haft nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl, Frankfurt am Main 1993.BASSLER, Sybille: Elisabeth Hartnagel. „Seid tapfer und macht keine Zugeständnisse…“

In: Dies., Die weiße Rose, Zeitzeugen erinnern sich, Hamburg 2006, S. 16-34.BEUYS, Barbara: Vergeßt uns nicht. Menschen im Widerstand

1933–1945, Reinbek 1987.HARTNAGEL, Thomas: Sophie Scholl, Fritz Hartnagel – Damit wir uns nicht verlieren.

Briefwechsel 1937- 1943, Frankfurt am Main 2005.HIRZEL, Susanne: Vom Ja zum Nein. Eine schwäbische Jugend 1933 bis 1945,

Tübingen 2003.PETRY, Christian: Studenten aufs Schafott. Die Weiße Rose und ihr Scheitern,

München 1968.SCHOLL, Inge: Die weiße Rose.

Frankfurter Hefte, Frankfurt am Main, 1952.VINKE, Hermann: Hoffentlich schreibst Du recht bald. Sophie und Fritz Hartnagel, Eine Freundschaft 1973-1943,

Ravensburg 2006.

Link

- ARBEITSKREIS WEIßE ROSE e.V. (Hg.): Crailsheim und die Weiße Rose - Widerstand

Scholl/Grimminger, 2011, Download als PDF