Kriegsausbruch und Fronterlebnis

Der Erste Weltkrieg in Baden-Württemberg

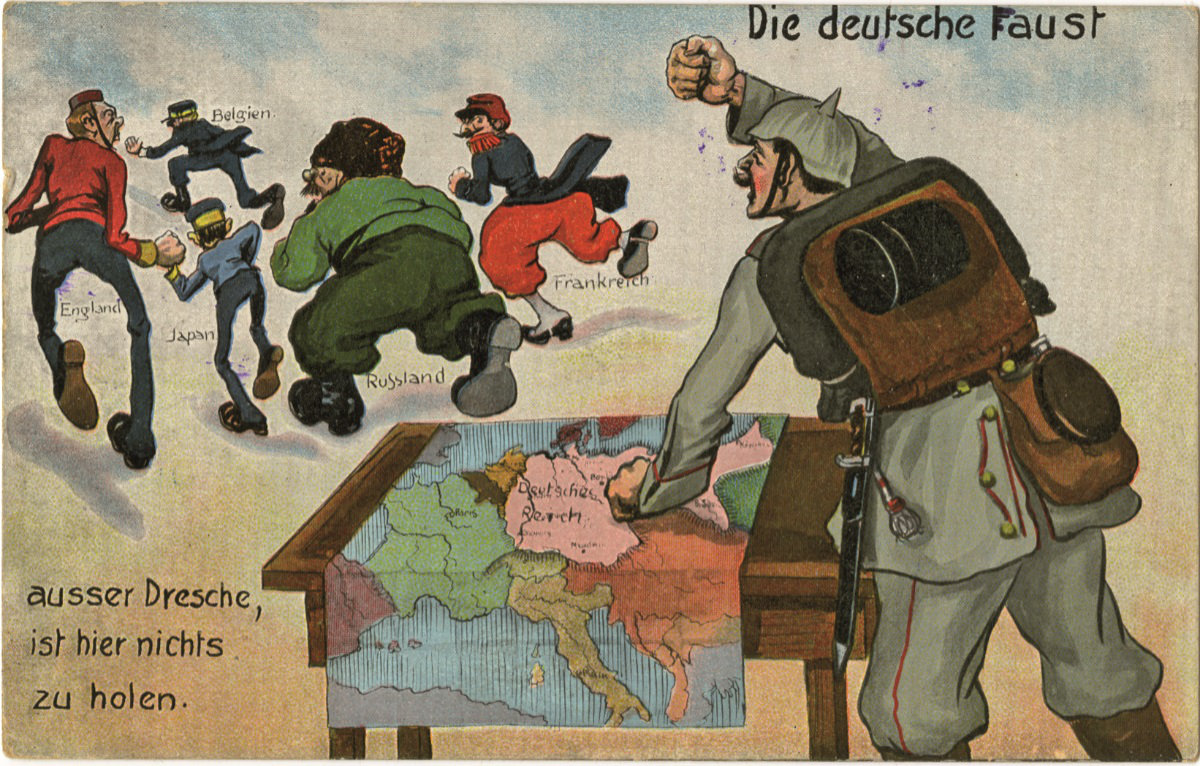

Wie im gesamten Deutschen Reich war auch in Baden-Württemberg die Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs groß. Tausende junge Männer meldeten sich freiwillig für die Front. Doch schon bald äußerten die Soldaten in den Feldpostbriefen nicht nur begeisterte Zustimmung, sondern berichteten auch von der Tristesse des Frontalltags und den Kriegsgräueln.

Kriegsbegeisterung und Warnungen

Die Tage im Sommer 1914 waren voller Spannung. Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger am 28. Juni in Sarajevo und die Julikrise hatten zu ersten „Hamsterkäufen“, Panikstürmen auf die Sparkassen und Preissteigerungen in den Städten geführt. Die sich steigernde Kriegsrhetorik und die Überwachung wichtiger Brücken und Industrieanlagen erzeugte in den bürgerlichen, nicht allein nationalistischen Kreisen jene patriotische Stimmung, der Kaiser Wilhelm II. Ausdruck gab, als er am 4. August 1914 sein berühmtes Diktum des Burgfriedens verkündete: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.“

Indes kam es noch Ende Juli, als Österreich-Ungarn Serbien bereits den Krieg erklärt hatte, in Städten wie Ulm, Stuttgart oder Mannheim zu großen Versammlungen der organisierten Arbeiterbewegung. Im Einklang mit der Parteiführung warnten alle Redner vor einem Heer von Abermillionen Toten. In Mannheims größtem Festsaal, im Rosengarten, lauschten Tausende den Worten des Reichstagsabgeordneten Ludwig Frank. Er beschwor den Frieden mit Russland, kritisierte die kriegstreibende preußische Großindustrie wie auch die Haltung der Kirchen. Frank, der große Hoffnungsträger seiner Partei und überzeugte Pazifist, sprach gleichwohl an jenem Abend einen Satz, der charakteristisch für die Haltung der Sozialdemokratie werden sollte: „Wir „vaterlandslosen“ Gesellen wissen aber, daß wir, wenn auch Stiefkinder, so doch Kinder Deutschlands sind und daß wir unser Vaterland gegen die Reaktion erkämpfen müssen. Wenn ein Krieg ausbricht, so werden also auch die sozialdemokratischen Soldaten gewissenhaft ihre Pflicht erfüllen.“

Frank setzte seine starke innerparteiliche Autorität ein, damit seine Fraktion für die Bewilligung der Kriegskredite und damit für den Burgfrieden stimmte. Dieser Burgfrieden bedeutete aber auch, dass faktisch auf allen politischen Ebenen bis zum Kriegsende keine Wahlen mehr stattfanden. Er versprach sich von der Zustimmung, wie nicht wenige seiner Generation, die volle gesellschaftspolitische Teilhabe der Arbeiterbewegung in einem nach dem Krieg demokratisierten Deutschland. Gleich nach der Abstimmung im Reichstag meldete Ludwig Frank sich zum freiwilligen Kriegsdienst. Bereits wenige Wochen später fiel er in Lothringen. Was immer die Motive für seine Meldung gewesen waren, seine bürgerliche und jüdische Identität befand sich damit völlig im Einklang mit seiner Umwelt. Diese entfaltete jenen enormen sozialen Druck, der nun auf jungen Männern, Studenten wie Arbeitern, lastete, sich freiwillig zu melden.

Die Kriegsbegeisterung und der nationale Taumel in den Städten erreichten jedoch keineswegs alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen. Die Kriegshysterie blieb in den ersten Kriegswochen hoch. Kursierende Gerüchte von Giftanschlägen auf die lokale Trinkwasserversorgung oder von Goldtransporten quer durch Deutschland für die Kriegskasse des russischen Zaren machten die Runde. Städte wie Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim ergriffen rasch erste Maßnahmen zur Regelung der Lebensmittelversorgung und richteten lokale Kriegskommissionen ein. Die Versorgung der Soldatenfamilien ruhte auf zwei Säulen: der reichsrechtlich geregelten staatlichen Unterstützung und dem privaten Engagement der Bürger. Für die Bearbeitung von Unterstützungsanträgen und die Auszahlung der Gelder waren die jeweiligen Gemeinden zuständig. Die eigentliche Verwaltungsarbeit erledigten neu eingerichtete Kriegsunterstützungsämter, wobei die privaten Spenden, die eingesammelten „Liebesgaben“, oft immens waren.

Die Propagandabehauptung, Deutschland befinde sich in einem Verteidigungskrieg, wurde nicht in Frage gestellt. So zogen die jungen Männer im Überschwang des Hurrapatriotismus von den Schulbänken weg zu den Waffen. Voller Stolz verkündete der jüdische Mannheimer Josef Martin Steinhardt am 12. August 1914 seinem Turnlehrer: „Ich bin der jüngste Soldat der deutschen Armee.“ Er war gerade erst 15 Jahre alt geworden und hatte wegen des Mindestalters von 17 Jahren eine Ausnahmeregelung erhalten. Zwei Jahre später sollte ihm Fritz Blum, Abiturient aus Mannheim, in den Kriegseinsatz folgen. Beide überlebten den Krieg nicht, und beide haben in ihren Feldpostbriefen authentische Zeugnisse hinterlassen, wie rasch die mörderischen Gefechte traumatisierend auf sie wirkten und wie wenig im Stellungskrieg Mut, Tapferkeit und individuelle Leistung zählten. Sie erlebten, wie beispielsweise Steinhardt im Oktober 1916 schrieb, eine „Hölle, wo das Artilleriefeuer immer noch gerade so toll und ausdauernd ist wie in den ersten Tagen der Offensive“. Von den Schützengräben voller Ungeziefer, die nass und kalt und übelriechend waren, ahnten die mit Blumen dekorierten Regimenter bei ihrem Auszug in der Sommereuphorie 1914 nichts. Die bunt geschmückten Waggons, stets verabschiedet von begeisterten Jubelrufen der Daheimgebliebenen, verließen damals die Bahnhöfe mit Parolen, wonach man sich in wenigen Wochen, spätestens Monaten wiedersähe. Die Hoffnung, als hoch dekorierter Kriegsheld zurückzukehren, zerstob jedoch in den Labyrinthen der Laufgräben, in den blutigen Ermattungsschlachten, auf Schlachtfeldern wie Verdun, in Flandern oder am Isonzo.

Überfüllte Lazarette verdeutlichen die Kriegsgräuel

Mit dem Eintreffen der Verwundeten in der Heimat wurde zu Hause das Bild vom Krieg, von seinen Schrecken und seinen Opfern konkreter. Alsbald füllten sich die neu eingerichteten Lazarette, die rasch und meist in Schulen und öffentlichen Gebäuden vom Roten Kreuz betrieben wurden und in denen junge Frauen ehrenamtlich bis an den Rand der Erschöpfung die oft grausam verstümmelten und entstellten Soldaten pflegten. Dabei bemühten sich die örtlichen Stellen, mit geschönten Bildern das Grauen der Verletzungen entweder zu verharmlosen oder zu heroisieren. Das Heer der Invaliden, der Amputierten und Kriegsversehrten, die ins Zivilleben entlassen wurden, prägte zusehends schon im Krieg das Straßenbild. Galt die Verwundung zu Anfang des Krieges noch als ein heldenhaftes Opfer, führte die Vielzahl an Versehrten alsbald dazu, dass sie als Opfergruppe zunehmend an den Rand gedrängt wurden. Wie viele Todesopfer dieser Krieg kosten würde, war schon nach wenigen Wochen anhand der veröffentlichten Todesanzeigen der Gefallenen zu erahnen.

Feldpostbriefe als Zeugnisse des Krieges

Nachrichten von der Front erhielt die heimische Bevölkerung durch die zahlreich versandten Feldpostbriefe. Sie unterlagen zwar der Zensur, verraten aber dennoch viel über den „Seelenzustand der Front“. Die Euphorie der ersten Wochen schwand im Lauf der Zeit, was sich nicht selten in Zeugnissen voller Beschwerden und Bitterkeit über mangelnde Kameradschaft und über die Tristesse des Alltags, der meist vom Takt des feindlichen Artilleriebeschusses bestimmt wurde, äußerte. Klagen über die Grausamkeit der Schlachten einerseits, andererseits aber ungebremster Kampfeswille und Siegeszuversicht auch noch nach Jahren wurden in die Heimat übermittelt. Die Kampfmoral der Truppen blieb insgesamt in den ersten Kriegsjahren erstaunlich hoch, gleichwohl wird die zunehmend skeptische Grundhaltung und wachsende Desillusionierung der Frontkämpfer spürbar. In den Berichten der Lokalzeitungen ist davon kaum die Rede.

In den Feldpostbriefen dagegen sind die traumatischen Schattenseiten und die zuvor unbekannte Gewalterfahrung deutlich auszumachen. Die ganze Bandbreite menschlichen Empfindens in prägenden Extremsituationen kommt in ihnen zum Ausdruck. Im Vordergrund der Briefe steht meist der Soldatenalltag, die Sorge um die Heimat, die Angehörigen und Freunde. Aber daneben werden Wahrnehmungen und Eindrücke, mitunter Stereotypen über die Fremde sowie Erwartungen, Zweifel, Hoffnungen und Wünsche geäußert. Die Feldpostbriefe halfen den Soldaten bei der Verarbeitung des Erlebten. Gleichzeitig hofften sie auf tröstliche Briefe aus der Heimat und empfanden Postsperren, die es mitunter gab, als geradezu unmenschlich. Und mancher Frontkämpfer wollte wohl bis zuletzt nicht wahrhaben, dass der Krieg verloren und alles umsonst gewesen war.

Am Ende hatten im Deutschen Reich im Laufe des Krieges 13,25 Millionen Mann Militärdienst geleistet – etwa 85 Prozent der männlichen Bevölkerung zwischen siebzehn und fünfzig Jahren. Davon starben rund zwei Millionen. Allein in Karlsruhe waren es über 5.500, in Mannheim lautete die offizielle Zahl 6.239, in Stuttgart 9.860 und in Ulm 1.269. Der Begriff Kriegstraumatisierung war noch unbekannt – man sprach allenfalls von „Kriegszitterern“. Oftmals wurde mit zahllosen Denkmälern der Krieg heroisiert und des jahrelangen Kampfes gedacht, wie sich beispielhaft am Langemarck-Mythos zeigt, anstatt sich der Kriegsheimkehrer in humaner Weise anzunehmen. Die Sinnhaftigkeit des Gemetzels an der Front wurde kaum hinterfragt.

Autor: Dr. Ulrich Nieß, aufbereitet durch die Internetredaktion der LpB BW