Dossier

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

und Whole Institution Approach (WIA)

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Whole Institution Approach (WIA) sind zentrale Bestandteile für eine umfassende nachhaltige Entwicklung. Doch was steckt hinter diesen Konzepten? Wie hängen sie zusammen? Wie ist BNE in den Bildungsplänen an Schulen in Baden-Württemberg verankert? Warum ist es notwendig, nicht nur etwas über eine nachhaltige Transformation zu lernen, sondern diese an Bildungseinrichtungen im Sinne des WIA auch zu leben? Und was hat das alles mit politischer Bildung zu tun? Diese Fragen beantwortet unser Dossier.

Autor des Beitrags zu Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Prof. Dr. Alexander Siegmund, Prorektor für Forschung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Universität Heidelberg, Abteilung Geographie – Research Group for Earth Observation (rgeo), UNESCO Lehrstuhl für Erdbeobachtung und Geokommunikation von Welterbestätten und Biosphärenreservaten.

Autorin des Beitrags zum Whole Institution Approach ist Gundula Büker, Eine Welt-Fachpromotorin für Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung beim Entwicklungspädagogischen Informationszentrum (EPiZ) Reutlingen.

Was heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)?

Definition

BNE-Dekade, Weltaktionsprogramm BNE, BNE for 2030, Leitperspektive BNE – die Abkürzung BNE hört und liest man häufiger im Bildungskontext sowohl auf der nationalen Ebene von Bildungsplänen als auch auf internationaler Ebene im Rahmen von UN- und UNESCO-Programmen. BNE steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ – aber was heißt das?

Kurz gefasst: Nachhaltigkeit ist das Ziel, nachhaltige Entwicklung der Weg und Bildung für nachhaltige Entwicklung (kurz: BNE) der zentrale Schlüssel für eine zukunftsfähige Welt – so lässt sich BNE zusammengefasst erklären. BNE ist dabei kein Bildungsinhalt, sondern ein Bildungskonzept oder auch Paradigma, das auch als Grundlage für eine Transformation des Bildungsbereichs insgesamt dienen soll. Grundsätzlich geht es bei der BNE also in erster Linie nicht darum, Bildungsinhalte in Curricula oder einzelnen Fächern zu verändern oder zu erweitern, da BNE kein ,Thema‘ ist. Vielmehr geht es darum, den Blickwinkel auf Fragestellungen zu verändern und zu erweitern und dies nicht nur in klassischen nachhaltigkeitsrelevanten Fächern wie Geographie oder Biologie.

Seit wann gibt es BNE?

Die Implementierung von BNE im Bildungssystem wurde bereits durch die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) und das gleichnamige UNESCO-Weltaktionsprogramm (2015-2019) in die Wege geleitet. Weitere Impulse werden durch das aktuelle Folgeprogramm „Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs“ („ESD for 2030”, auf Deutsch: „BNE 2030“) gesetzt und vorgegeben. Und auch in den inzwischen breit verankerten globalen Nachhaltigkeitszielen, den von der UN 2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDGs), ist BNE in einem der 17 Ziele verankert, dem SDG 4 „Qualitative Bildung“ im Unterziel 4.7.

Auf nationaler Ebene wurden die Ziele der BNE durch den 2017 veröffentlichten Nationalen Aktionsplanverankert und definiert. Demnach will „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) allen Menschen ermöglichen, die Werte, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, die für eine zukunftsfähige Gestaltung des eigenen Lebens und der Gesellschaft notwendig sind. Bildung für nachhaltige Entwicklung dient in erster Linie dem Erwerb von Gestaltungskompetenz“.

Was sind die Grundlagen von BNE?

BNE ist kein Bildungsinhalt, der sich in einzelnen Fächern und Disziplinen vermitteln lässt. Vielmehr geht mit einer BNE als Bildungskonzept ein Paradigmenwechsel einher, bei dem normative Aspekte eine wichtige Rolle spielen: Es geht schlichtweg darum, die Welt, auf der wir heute leben, so zu gestalten und zu nutzen, dass dies auch zukünftigen Generationen möglich ist. Um dies zu schaffen, basiert eine BNE auf drei wesentlichen Komponenten:

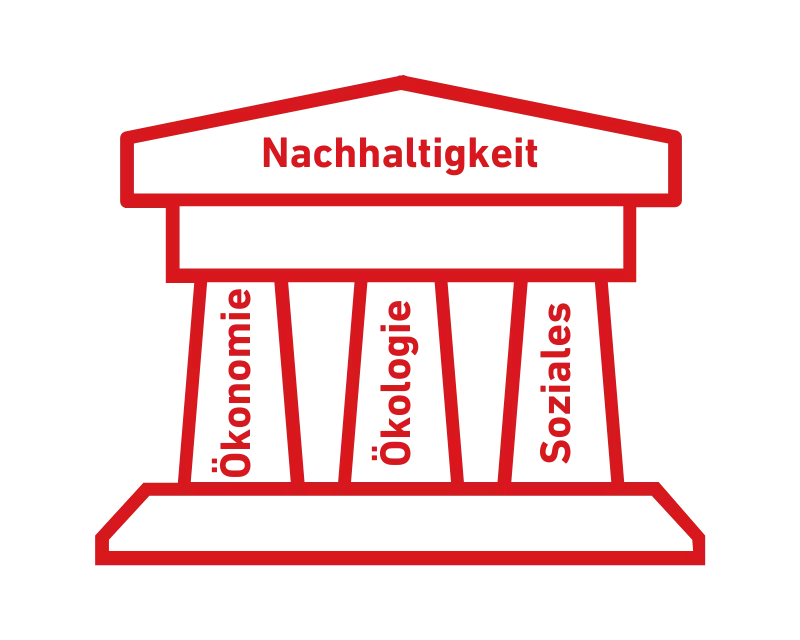

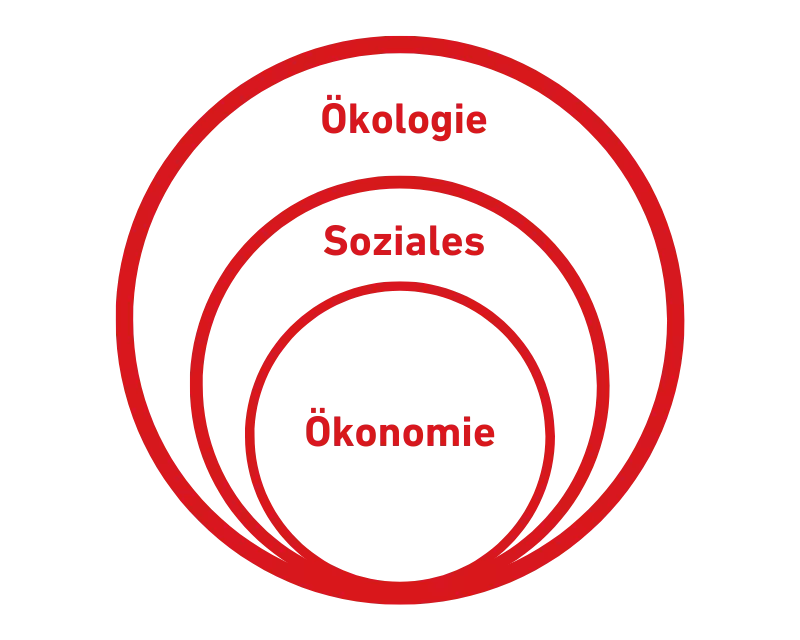

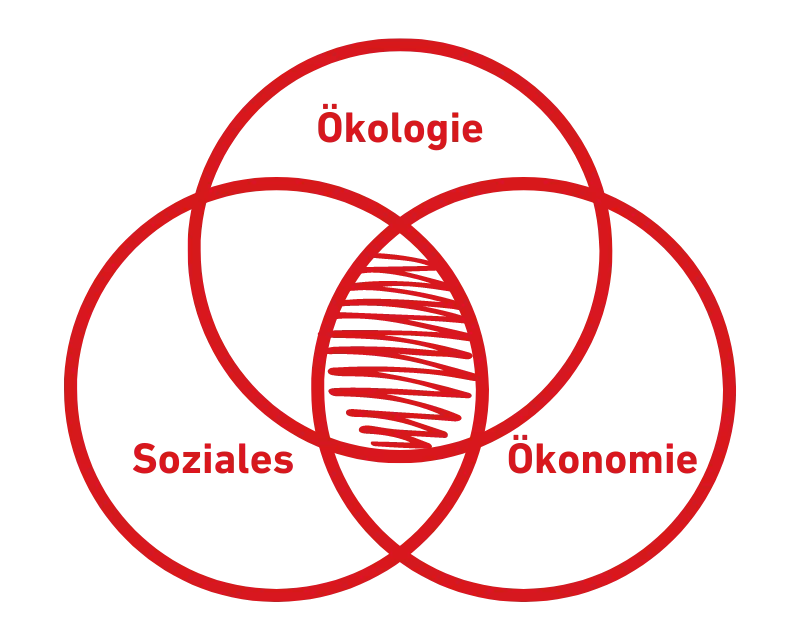

Kenntnisse

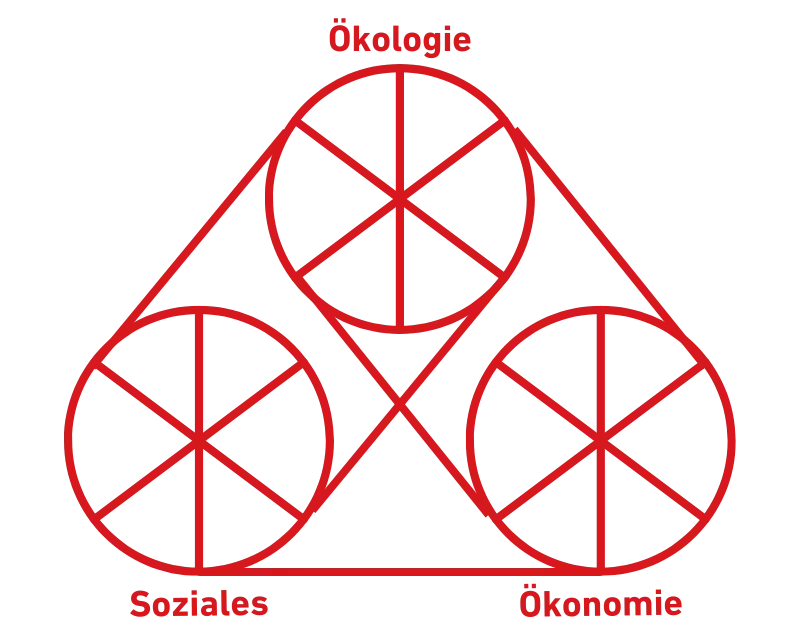

Die Grundlage einer BNE bildet entsprechendes Wissen über globale Probleme wie den Klimawandel, Armut, Nahrungsmittel, Gesundheit und vieles mehr; sowie über die komplexen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge, Ursache-Wirkung-Gefüge und die damit verbundenen Herausforderungen. Die durch die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) abgebildeten Themen und Fragestellungen bilden hierbei einen geeigneten Referenzrahmen. Zu den basalen Kenntnissen einer BNE zählen darüber hinaus die verschiedenen Grundlagen und Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung – von den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit bis hin zu verschiedenen Nachhaltigkeitsmodellen, wie dem des klassischen Nachhaltigkeitsdreiecks und der moderneren Idee einer starken, integrativen Nachhaltigkeit. Zu den wesentlichen Inhalten einer BNE zählen aber auch die Kenntnisse zentraler Ansätze, um zu einer nachhaltigeren Entwicklung beizutragen, wie die Effizienz- (Verbrauch von Rohstoffen verringern), Konsistenz- (Rohstoffe wiederverwerten) und Suffizienzstrategie (weniger konsumieren und produzieren).

Quellen

Quellen

- Aachener Stiftung Kathy Beys: Lexikon der Nachhaltigkeit (2015)

- Deutscher Bundestag: Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung" (1998)

- Jörg-Robert Schreiber/Hannes Siege im Auftrag der KMK und des BMZ: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2016)

Fertigkeiten/Kompetenzen

Für eine nachhaltige Entwicklung, zu der die BNE maßgeblich beitragen soll, muss man angemessene Entscheidungen für die Zukunft treffen und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf andere Regionen in der heutigen Welt und zukünftige Generationen abschätzen können. Dafür braucht es über die reinen Kenntnisse hinaus auch die Fähigkeit, nachhaltige Handlungsoptionen erkennen, entwickeln und umsetzen zu können. Entsprechende Fertigkeiten werden insbesondere durch das Konzept der Gestaltungskompetenz von de Haan systematisch zusammengefasst. Es basiert auf insgesamt zwölf Teilkompetenzen, die benötigt werden, um entsprechende nachhaltige Entwicklungsprozesse auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene anzustoßen und umzusetzen:

1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen

2. Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können

3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln

4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können

5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können

6. Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können

7. An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können

8. Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden

9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können

10. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können

11. Selbstständig planen und handeln können

12. Empathie für andere zeigen können

Werte

BNE ist ein normatives Bildungskonzept, bei dem Werte und Normen eine zentrale Rolle spielen. Im Mittelpunkt stehen hierbei der Erhalt der ökologischen Tragfähigkeit des Planeten Erde, die soziale Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – nur wenn diese unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden können, kann eine nachhaltige Entwicklung dauerhaft erfolgreich sein. Um dies angemessen bewerkstelligen zu können, bilden Werte wie Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit, Toleranz, Armutsminderung, Schutz der Umwelt, Bewahrung der natürlichen Ressourcen, gerechte und friedliche Gesellschaften etc. eine wesentliche Grundlage des BNE-Konzepts.

Wie hängen das Thema Nachhaltigkeit und BNE zusammen?

Der Nachhaltigkeitsbegriff geht auf den Deutschen Hans Carl von Carlowitz (1645 - 1714) zurück. In seiner Funktion als kurfürstlich-sächsischer Kammerrat und Oberberghauptmann prägte er 1713 in seiner Schrift „Sylvicultura oeconomica – Haußwirthliche Nachricht und Naturgemäße Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ den (forstlichen) Nachhaltigkeitsbegriff, indem er feststellte: „Um einen Wald als Holzquelle langfristig nutzen zu können, sollte nicht mehr Holz entnommen werden, als auf natürliche Weise nachwächst.“

Der moderne Nachhaltigkeitsbegriff wurde durch die sogenannte Brundtland-Kommission unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland geprägt. In deren Abschlussbericht mit dem Titel „Our common future“wird nachhaltige Entwicklung definiert als: „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Auf der UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992 wurde dieser Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung durch die sogenannte „Agenda 21“ auf globaler politischer Ebene erstmals als Leitlinie gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert proklamiert und Bildung als eines der zentralen Handlungsfelder benannt.

Bald wurde klar, dass sich eine solche nachhaltige Entwicklung nur durch eine grundlegende Transformation des Bildungsbereichs, weg von einer rein inputorientierten, vor allem wissensbasierten Bildung, hin zu einer verstärkt outputorientierten, werte- und kompetenzorientierten Bildung erreichen lässt. Vor diesem Hintergrund wurde das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) entwickelt und erstmals durch die UN-Dekade BNE (2005-2014) weltweit propagiert.

Bildung wird dabei in all ihren unterschiedlichen Facetten und auf allen Ebenen adressiert: von allgemeiner Bildung bis zur Aus- und Weiterbildung und über alle Bildungsbereiche hinweg von der frühkindlichen Bildung über die schulische und Hochschulbildung bis hin zur beruflichen Bildung sowie dem informellen/non-formalen und kommunalen Bildungsbereich. BNE soll dazu die notwendigen Grundlagen schaffen, um Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen, um auf individueller und gesellschaftlicher Ebene aktiv an der Gestaltung einer ökologisch verträglichen, sozial gerechten und wirtschaftlich leistungsfähigen Welt mitzuwirken.

BNE und nachhaltige Entwicklung bedingen sich daher gegenseitig: Eine nachhaltige Entwicklung ist ohne die entsprechende Förderung von Kenntnissen, Kompetenzen und Werten im Rahmen der BNE undenkbar. Umgekehrt braucht es zur Vermittlung entsprechender Fähigkeiten konkrete Inhalte, an denen die unterschiedlichen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung exemplarisch analysiert, bewertet und Handlungsoptionen entwickelt werden können. Kurz gesagt: BNE ohne Inhalt ist wie „Stricken ohne Wolle“.

Dossier „Nachhaltigkeit“

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Kernstück der Agenda sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Aber was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es? Und was wird auf internationaler, nationaler, Landes- und kommunaler Ebene für eine nachhaltige Entwicklung getan? Einen Überblick bietet dieses Dossier.

Was verbindet BNE und politische Bildung?

Zwischen BNE und politischer Bildung lassen sich verschiedene Gemeinsamkeiten erkennen. So zielt die politische Bildung darauf, Menschen das notwendige Wissen und entsprechende Kompetenzen zur einer selbstständigen Teilnahme am politischen Leben zu vermitteln. Dabei spielen die Förderung des Urteilsvermögens und der Partizipationsfähigkeit am gesellschaftlichen Diskurs eine wichtige Rolle.

Einen ähnlichen partizipativen und auf der Beurteilung von (nicht) nachhaltigen Entwicklungen basierenden Ansatz verfolgt die BNE. Als normatives Bildungskonzept, bei dem die Zukunftsfähigkeit des Lebens auf der Erde auf der Einhaltung der ökologischen Tragfähigkeit, sozialen Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beruht, wird der BNE jedoch häufig ein Widerspruch zum „Indoktrinationsverbot“ im Sinne des Beutelsbacher Konsenses vorgeworfen. Dabei geht es beim Beutelsbacher Konsens lediglich darum, dass Lehrende bei kontroversen Themen, wie es für viele Fragestellungen einer nachhaltigen Entwicklung gilt, einen entsprechenden Raum für die Darstellung und den Diskurs vielfältiger und kontroverser Ansichten schaffen, ohne diesen im Sinne des „Überwältigungsverbots“ einseitig zu beeinflussen. BNE und politische Bildung weisen daher – sowohl was ihre Bildungsziele als auch die damit einhergehenden Kompetenzen angeht – vielfältige Gemeinsamkeiten auf.

Was verbindet BNE mit Konzepten wie Globales Lernen, Friedensbildung und Umweltbildung?

Umweltbildung, Naturpädagogik, Umwelterziehung, Globales Lernen, BNE – sind dies am Ende alles mehr oder weniger synonyme Begriffe ähnlichen Inhalts oder doch unterschiedliche Bildungsansätze?

Wo findet BNE statt und für wen?

Zielgruppen

Genauso wie das Ziel von mehr Nachhaltigkeit auf einem andauernden Prozess beruht – und daher auch der Begriff der nachhaltigen Entwicklung treffender ist – beruhen entsprechende Bildungsprozesse einer BNE auf der Idee des lebenslangen Lernens. BNE ist daher ganz explizit nicht beschränkt auf die schulische Bildung. Sie erstreckt sich vielmehr über alle Bildungsbereiche von der frühkindlichen Bildung über die schulische und die Hochschulbildung, die berufliche Bildung bis hin zum informellen und nonformalen Lernen und die Kommunen.

Um Menschen in all diesen Bildungsbereichen darin zu befähigen, angemessen mit Fragen, Konzepten und Lösungsansätzen einer nachhaltigen Entwicklung umzugehen, kommt der Aus- und Weiterbildung von Multiplikator:innen wie Lehrkräften, Hochschuldozierenden und Ausbildenden eine zentrale Rolle zu. Auf der Konzeption und Umsetzung entsprechender Weiterbildungsangebote liegt daher in den kommenden Jahren ein zentraler Fokus der Nationalen Plattform BNE und ihrer verschiedenen Foren, die die oben genannten sechs zentralen Bildungsbereiche abdecken.

Was ist die Leitperspektive BNE in den Bildungsplänen für die allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg?

Durch die Verankerung von BNE als eine von sechs Leitperspektiven in den Bildungsplänen für die allgemeinbildenden Schulen seit 2016 und in den landesweit verbindlichen Rahmenverordnungen und Fachpapieren für das Lehramtsstudium, ist Baden-Württemberg bundesweit Vorreiter in der strukturellen Umsetzung von BNE. Gemäß der Bildungspläne des Landes soll BNE dabei Lernende befähigen, „informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft und eine gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln“. Aufgrund der vielfältigen Fragestellungen und Facetten einer nachhaltigen Entwicklung ist die BNE als Leitperspektive nicht einzelnen Fächern zugeordnet, sondern übergreifend in verschiedenen Fächern zu behandeln – nicht nur in Geographie und Biologie, sondern auch in Mathemathik und Deutsch, Geschichte und Politik bis hin zu Religion und Kunst. Hierfür erhalten Lehrkräfte der einzelnen Fächer entsprechende Hinweise in den Bildungsplänen, wo sich Fragen einer BNE mit entsprechenden Lehrplaneinheiten und -inhalten verknüpfen lassen.

Dennoch zeigt sich, dass BNE in den Schulen bisher nach wie vor nur teilweise systematisch, strukturell und breit verankert ist. Zudem ist die Kenntnis von Konzepten und Inhalten von BNE bei Lehrkräften oft noch unzureichend, um diese in den eigenen Unterricht zu integrieren, auch wenn die generelle Bedeutung von Nachhaltigkeit anerkannt wird, wie verschiedene landes- und bundesweite Studien deutlich machen. Und auch in der Lehramtsausbildung an den Pädagogischen Hochschulen und Universitäten ist BNE, trotz der verbindlichen landesweiten Vorgaben, vielerorts noch nicht hinreichend systematisch in den Studienordnungen und der Lehre verankert, so dass sich viele Studierende kaum in der Lage sehen, BNE angemessen im Unterricht umsetzen zu können.

Nachhaltige Digitalisierung

In Baden-Württemberg sollen durch eine BNE-Gesamtstrategie insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene für Nachhaltigkeitsthemen aktiviert werden. Ein Schlüssel hierzu stellt die Qualifizierung von Multiplikator:innen in unterschiedlichen Bildungsbereichen dar. Die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ziele der BNE unterstützen sich dabei gegenseitig. Eine „Nachhaltige Digitalisierung“ stellt daher den zentralen Ansatz im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes dar. Im Folgenden möchten wir zwei Projekte näher vorstellen:

Projekt „Future:N!“

Das von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg entwickelte landesweite BNE-Lernportal www.zukunftlernen.jetzt des Projekts Future:N! bietet BNE-Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere Multiplikator:innen.

Projekt „Nachhaltigkeit lehren lernen“ und „Nalele:LevelUP“

Der Kompetenzentwicklung von Lehrenden als Multiplikator:innen wird bei BNE eine besondere Rolle zugeschrieben. Daher hat die Pädagogische Hochschule Heidelberg das Projekt „Nachhaltigkeit lehren lernen“ durchgeführt, das mittlerweile vom Folgeprojekt „Nalele:LevelUP“ abgelöst wurde.

Whole Institition Approach

Was heißt Whole Institution Approach (WIA)?

Definition

Das Kürzel WIA steht für „Whole Institution Approach“ und bedeutet in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), dass Nachhaltigkeit nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt wird, also ganzheitlich mit Blick auf die gesamte Institution und ihre Arbeits- und Handlungsbereiche strategisch strukturell umgesetzt wird. Alle Aktivitäten werden an dem transformativen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet und zusammengeführt.

Der Ansatz bezieht sich auf alle Einrichtungen und „Lernorte für nachhaltige Entwicklung“ im weitesten Sinne des Wortes: Kitas, Schulen, Hochschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Bildungsstätten, Vereine etc.

Kernbereiche des WIA

Kernbereiche, die im Kontext eines WIA eine wichtige Rolle spielen, beziehen sich sowohl auf die Frage „WAS gelernt wird“ als auch darauf, „WIE das geschieht“:

- die (Bildungs-)Angebote der Einrichtung,

- den Betrieb der Einrichtung, u. a. Beschaffung, Mobilität, Energie, Gebäudemanagement,

- die Organisationsentwicklung und das -management: z. B. Leitbildentwicklung, „BNE-/WIA-Teams“ zur Begleitung von Entwicklungs- und Umsetzungsprozessen, Personalmanagement inkl. Mitarbeitendenqualifizierung, die Zusammenarbeit mit bzw. der Einbezug von Institutionen und Akteur:innen, die für die Einrichtung zentral sind (z. B. übergeordenete Institutionen und Behörden),

- Kooperationen und Vernetzungen,

- die Lernkultur der Einrichtung (u. a. Partizipation, Verständnis der Einrichtung als „lernende Organisation“).

In der UNESCO-Roadmap zu BNE 2030 wird formuliert:

„Die gesamte Bildungseinrichtung muss auf die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden, sodass die Art und Weise, wie die Einrichtungen geführt und Entscheidungen innerhalb einer Einrichtung getroffen werden, mit den Lerninhalten und den pädagogischen Methoden korrespondiert und diese weiter stärkt“ (UNESCO/DUK 2021, S. 28).

Gibt es den einen WIA und wer hat ihn entwickelt?

Es gibt nicht den einen WIA, noch nicht einmal der verwendete Begriff ist immer derselbe. So finden sich im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mehrere Konzept-Bezeichnungen: der „Whole School Approach“ mit Schwerpunkt auf den Bereich Schulentwicklung, der „Whole System Approach“ mit Fokus auf Verortung im Umfeld der Einrichtung und der „Whole Institution Approach“. All diese Ansätze basieren im Grundsatz auf denselben Kernprinzipien und Annahmen für eine transformative ganzheitliche nachhaltige Entwicklung. Sie bieten damit den konzeptionellen Rahmen für eine systematische Implementierung und Veränderung von institutionellen Strukturen auf allen Ebenen. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung und Schwerpunktsetzungen gibt dieser Rahmen jedoch nicht vor, da diese stark von den spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Institution abhängen und sich im Transformationsprozess entwickeln müssen.

Genauso unterschiedlich wie Einrichtungen, ihre Bedingungen, ihre Arbeitsfelder und Zielgruppen, ihre systemische Einbettung, ihr Umfeld etc. sind, so unterschiedlich werden auch die Aktivitäten, Maßnahmen und Prozesse sein, die notwendig sind, wenn sich eine Einrichtung auf den Weg zur BNE-Institution begibt. Der jeweilige Kontext, in dem gearbeitet wird, muss dabei immer handlungsleitend für den Prozess sein. Daher ist es oft schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen, z. B. mit Blick auf die eingesetzten Instrumente zur Umsetzung.

Folglich wurde kein WIA von einer Person entwickelt, sondern sind WIAs eine, in den letzten Jahrzehnten international diskutierte systematische Herangehensweise, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ganzheitlich umzusetzen, und sind eng verbunden mit Diskursen rund um Bildung, Nachhaltigkeit und sozial-ökologische Transformation.

Historischer Zusammenhang von BNE und WIA

Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro hat sich die Weltgemeinschaft auf das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung verständigt. In der damals verabschiedeten Agenda 21 wird der besondere Stellenwert von Bildung im Prozess einer nachhaltigen Entwicklung betont. Gefordert wird (in Kap. 36 a) eine „Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung“.

In den Folgejahren von Rio wurde auch in der Bundesrepublik Deutschland der Diskurs um Bildung und nachhaltige Entwicklung aufgenommen, bestehende Bildungskonzepte wurden weiterentwickelt bzw. zusammengeführt. Internationale UNESCO BNE-Programme (UN-Dekade BNE 2005-2014, Weltaktionsprogramm BNE 2015-2020, BNE 2030 ab 2021) adressieren zunächst vor allem eine strukturelle Verankerung der BNE im schulischen Bereich, dann auch weitergehend in anderen außerschulischen Bildungsbereichen.

Das Weltaktionsprogramm BNE nennt als ein zentrales Motto „Vom Projekt zur Struktur“ und sowohl dieses als auch das Folgeprogramm BNE 2030 (als Bildungsprogramm zur Agenda 2030) nennen als ein zentrales Handlungsfeld für BNE die „ganzheitliche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen“. Im nationalen wie internationalen Diskurs hat sich also die Perspektive durchgesetzt, dass BNE „Aufgabe der ganzen Einrichtung “ ist. Das wird auch in Deutschland durch eine stärkere Sichtbarkeit in Rahmendokumenten, bildungspolitischen Prozessen und Publikationen zu BNE deutlich, z. B. im Nationalen Aktionsplan BNE (BMBF 2017), dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich „Globale Entwicklung“ (KMK/BMZ 2016), dem BNE-Erlass für niedersächsische Schulen (2021), BNE-Umsetzungsprozessen in Baden-Württemberg (Leitperspektive BNE im Bildungsplan 2016) oder einer Publikation mit dem Titel „Handreichung: Bildung für nachhaltige Entwicklung an Volkshochschulen“ des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (2019).

Was ist wichtig bei der Umsetzung eines WIA?

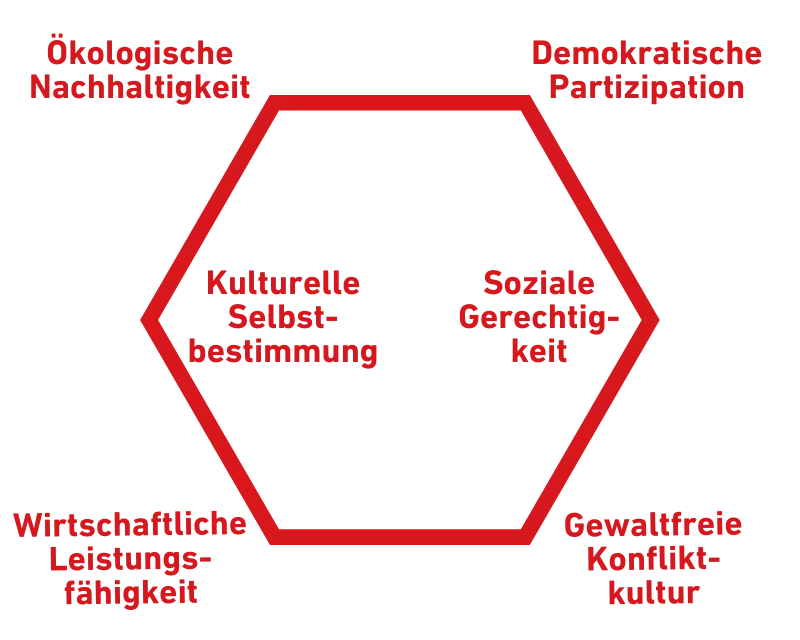

Erläuterung zur Grafik

Erläuterung zur Grafik

- Zur Lernkultur der Einrichtung gehören u. a. Partizipationsmöglichkeiten oder das Verständnis der Einrichtung als „Lernende Organisation“.

- Zum Betrieb der Einrichtung gehören u. a. Beschaffung, Mobilität, Energie, Gebäudemanagement.

- Zu Organisationsentwicklung und -management gehören u. a. Leitbildentwicklung, „BNE-/WIA-Teams“ zur Begleitung von Entwicklungs- und Umsetzungsprozessen, Personalmanagement inkl. Mitarbeitendenqualifizierung oder die Zusammenarbeit mit bzw. der Einbezug von Institutionen und Akteur:innen, die für die Einrichtung zentral sind (z. B. übergeordenete Institutionen und Behörden).

Grafik angelenht an: Grundmann, D. und Büker, G. (2022): Leben, was wir lehren – Die strukturelle Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sinne des Whole School Approachs in: Lernende Schule Nr. 99 / 2022, Hannover: Friedrich Verlag (Schule)

Ein Lernen für die Zukunft im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist immer eingebettet in gesellschaftliche Diskurse und geleitet von der transformativen Vision einer global gerechten, Umwelt und Mensch achtenden Gestaltung von Welt. Gelingenden Prozessen im Sinne einer (Neu-)Ausrichtung von Institutionen muss eine Verständigung über gemeinsame Werte zugrunde liegen, die integraler Bestandteil des WIA-Prozesses ist.

Fragen in diesem Kontext können z. B. sein: Welche Werte sind für uns/für unsere Einrichtung von Bedeutung im Hinblick darauf, Menschen für die aktive Mitgestaltung von Welt im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation zu stärken? Welche Lern- und Dialogräume gibt es in der Institution, um eine Werteverständigung zu ermöglichen? Wie können unserem Bildungsverständnis zugrundeliegende Werte (auf institutioneller Ebene) sichtbar gemacht werden? Wie verstehen wir die Rolle unserer Einrichtung als Akteurin des Wandels?

Wichtig darüber hinaus ist zu schauen und wertzuschätzen, was bereits in der Einrichtung vorhanden ist und an was angeknüpft werden kann. Keine Einrichtung fängt „bei null“ an, wenn es um Organisationsentwicklung im Sinne der BNE geht. Eine Analyse des Bestehenden kann sehr stärkend für weitere Umsetzungsprozesse wirken. Dabei ist wichtig, dass der Blick auf die gesamte Institution z. B. entlang der im Schaubild genannten Bereiche erfolgt: (Bildungs-)Angebote der Einrichtung, Betrieb der Einrichtung, Organisationsentwicklung und -management, Kooperationen und Vernetzungen sowie Lernkultur der Einrichtung. Auch andere Modelle eines WIA können hier als Grundlage genutzt werden (siehe Linkliste).

Wie hängen die Themen Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, politische Bildung und ein WIA zusammen?

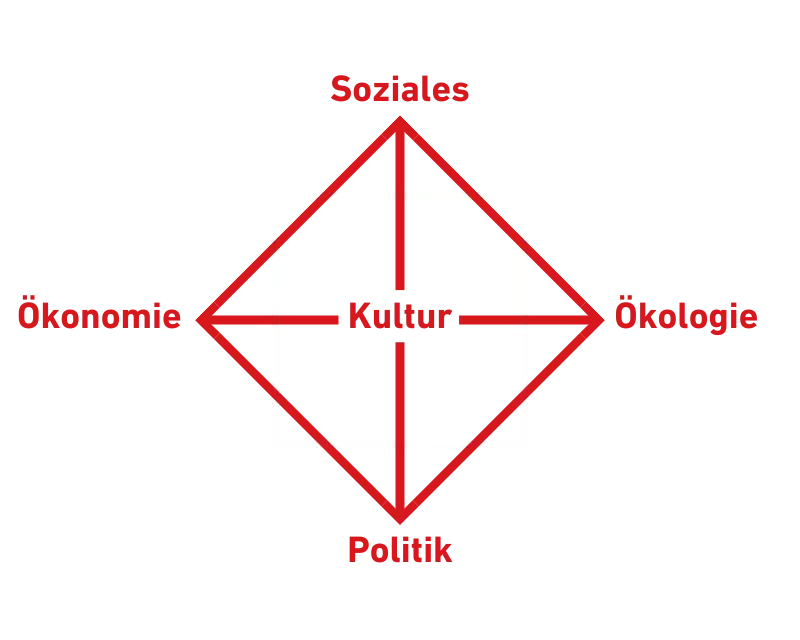

Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung: Sie alle stehen für ganzheitliche, transformative Konzepte, die auf positiv konnotierten, tiefgreifenden Wandel von nicht-nachhaltigen hin zu nachhaltigen Lebens- und Handlungsweisen für alle Menschen und die Natur abzielen. Es geht darum, sowohl individuelles Handeln zu reflektieren und zu verändern als auch auf Strukturen und systemische Verwobenheiten zu schauen und dabei unterschiedliche Ebenen von lokal bis global, von Vergangenheit bis Zukunft im Kontext unterschiedlicher Dimensionen und Zielkonflikte (ökologisch, ökonomisch, sozial, kulturell und politisch) im Blick zu haben. BNE wird dann nicht nur als ein Themenbereich betrachtet, sondern wird zum konzeptionellen Querschnitt.

Wenn eine Institution den Prozess eines WIA angeht, heißt das auch, der Frage nachzugehen, wie Möglichkeiten mitzugestalten und mitzuentscheiden strukturell verankert werden können. Das heißt, dem gemeinsamen Austausch – z. B. über gemeinsame Werte, Ziele und Umsetzungsmaßnahmen, Gestaltungsmacht und -ohnmacht – sowie Reflexionsprozessen und Partizipation Raum zu geben. Darüber hinaus ist der WIA ein Prozess, kein zeitlich determiniertes Projekt: Das bedeutet, eine (Lern-)Kultur zu etablieren, in der es darum geht, Prozesse und Strukturen zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und mitzugestalten sowie Räume zur demokratischen Teilhabe strukturell zu verankern und Selbstwirksamkeit für alle Beteiligten auf individueller und institutioneller Ebene im kollektiven Handeln zu ermöglichen. Hier zeigen sich deutliche Bezüge der BNE an der Schnittstelle zur politischen Bildung mit ihren Grundlagen und Prinzipien wie dem Beutelsbacher Konsens.

Weshalb ist der WIA gerade für schulische und außerschulische Bildungsinstitutionen interessant?

BNE bezieht sich auf Bildungsprozesse (SDG 4.7). Die konzeptionellen und theoretischen Grundlagen ihrer Umsetzung im Rahmen eines WIA liegen im Bereich der Schulen als zentrale Bildungseinrichtungen, später erweitert auf außerschulische Lernorte und andere Institutionen wie Unternehmen etc. Ausgehend von der Prämisse, zu leben, was gelernt wird, sollten sich insbesondere Bildungsinstitutionen als Akteur:innen der Nachhaltigkeit verstehen und dieses Verständnis strukturell umsetzen. Über dieses (Er-)leben dessen, was gelehrt wird, erkennt eine Bildungsinstitution die Herausforderungen, die sich gegenwärtig und mit Blick auf eine zukunftsfähige Entwicklung stellen, an. Sie stellt nicht nur die Frage danach, was Menschen lernen müssen, um Transformation zu gestalten, sondern auch danach, in welchen Strukturen dieses Lernen stattfindet und in welche Lernkultur es eingebettet ist. Ziel ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in der alle beteiligten Akteur:innen ganzheitlich im Sinne einer BNE lernen können.

Die Förderung und Verankerung einer BNE im Sinne des Whole Institution Approach ist sicherlich ein ambitioniertes Vorhaben: Institutionen und Einrichtungen sind aufgefordert, ihr transformatives Potenzial – Schritt für Schritt – zu reflektieren, zu entdecken und zu nutzen. Dabei gilt: BNE ist mit Blick auf ihre Verankerung und stete Fortentwicklung in nationalen und internationalen Dokumenten und Diskursen keine Kür, sondern anerkanntes Element eines zeitgemäßen und zukunftsfähigen Bildungsverständnisses und des Selbstverständnisses lernender Institutionen.

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit

Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit

- Bericht der Brundtland-Kommission: Our Common Future (1987)

- Vereinte Nationen: Agenda 21 (1992)

- BMZ: Agenda 2030 (2015)

- Nachhaltigkeitskonzept der EU-Kommission

- BMUV: EU-Nachhaltigkeitspolitik

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Langfassung

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Kurzfassung

- Rat für nachhaltige Entwicklung

- Sustainable Development Solutions Netzwork

- Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg

- Nachhaltigkeitsbüro der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Links zu den SDGs

Links zu den SDGs

- BMZ: Agenda 2030 (2015)

- Bundesregierung: Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt

- UN: Ziele für nachhaltige Entwicklung – Bericht 2022

- UN: SDG Progress Chart 2022

- UN: SDG-Gipfel 2023

- UNRIC: 17 SDGs erklärt

- UNRIC: SDG-Brettspiel für Kinder

- EU-Monitoringbericht 2022 zu den Fortschritten bei der Verwirklichung der SDGs im EU-Kontext

- Eurostat: Übersicht über SDG-Indikatoren

- Statistisches Bundesamt: Indikatorenbericht 2021 zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland

- Statistisches Bundesamt: Datenblatt zum Indikatorenbericht 2021

- BMZ: Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021

- Bundesregierung: Infoportal „Die glorreichen 17“

- Indikatorenbericht 2022 zur nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg

- Statusindikatoren einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg (2022)

- Dashboard aller statistischen Landesämter zum Bundesländervergleich bei den SDGs

- SDG-Portal zum Indikatorenvergleich zwischen den Kommunen

- Forum Umwelt und Entwicklung: Zivilgesellschaftliches Monitoring „2030 Watch“

- Global Policy Forum: Agenda 2030 – wo steht die Welt? 5 Jahre SDGs – eine Zwischenbilanz (2020)

- Engagement Global: Infoportal „17 Ziele“

Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“

Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit

- Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung vom 29. April 2021 zum Klimabeschluss vom 21. März 2021

- Bürger & Staat 4-2022 „Nachhaltigkeit“

- Calliess, Christian: Möglichkeiten und Grenzen eines „Klimaschutz durch Grundrechte“ (Klimaklagen). Zugleich ein Beitrag zum Vorschlag von Ferdinand von Schirach für ein Grundrecht auf Umweltschutz, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht Nr. 129 (April 2021)

- Friedrich-Ebert-Stiftung: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21

- Gesang, Bernward (Hg.): Kann Demokratie Nachhaltigkeit?, 2014

- Heidenreich, Felix: Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie, 2023

- humanrights.ch: Recht auf Umwelt – ein neues Menschenrecht

- IPG-Journal: Kann Demokratie Nachhaltigkeit?

- RIFS Potsdam: Bürgerräte

- RIFS Potsdam: Demokratie und Nachhaltigkeit

- Schaible, Jonas: Demokratie im Feuer, 2023

- Quent, Matthias u.a.: Klimarassismus. Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende, 2022.

- Varwick, Johannes: Auf dem Weg in die „Ökodiktatur“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie, S. 4-8

- Verfassungsblog: Debatte zum BVG-Klimabeschluss

Links zu BNE und WIA

Links zu BNE und WIA

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

- BMBF: BNE-Portal

- BMBF: Ratsempfehlung der Europäische Kommission zum Lernen für ökologische Nachhaltigkeit (2022)

- BMBF: Nationaler Aktionsplan BNE (2017)

- Kultusministerkonferenz (KMK): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2015)

- Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Deutsche UNESCO-Kommission: UNESCO-Programm „BNE 2030“

- Kultusministerium und Umweltministerium Baden-Württemberg: „BNE-BW 2030 – Gemeinsamer Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2023)

- Kultusministerium: BNE in den Bildungsplänen von Baden-Württemberg

- Landesbildungsserver Baden-Württemberg zu BNE

- Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL): Handreichung BNE-Modellschulen

- BpB: Einführung in BNE

- Deutscher Volkshochschul-Verband: BNE

- Portal Globales Lernen: Lehr- und Lernmaterialien zu BNE

- Portal Globales Lernen: Die zwölf Kompetenzen der BNE nach Gerhard de Haan (2008)

- Landesschülerbeirat Baden-Württemberg: Ausschuss zu BNE

Whole Institution Approach (WIA)

- BMBF: BNE-Portal zum WIA

- Germanwatch: Lernorte für eine zukunftsfähige Gesellschaft

- Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) zum WIA

- EPiZ: WIA an Seminaren in Baden-Württemberg

- Greenpeace – Schools for Earth: Whole School Approach – Ganzheitlicher Ansatz zur Schulentwicklung (2021)

- World Future Council: Advancing Education For Sustainable Development (Whole School Approach) (2019)

Autor des Beitrags zu Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Prof. Dr. Alexander Siegmund, Prorektor für Forschung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Universität Heidelberg.

Autorin des Beitrags zum Whole Institution Approach ist Gundula Büker, Eine Welt-Fachpromotorin für Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung beim Entwicklungspädagogischen Informationszentrum (EPiZ) Reutlingen.

Aufbereitet durch die Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Juli 2024.