OB-Wahl Heidelberg 2022

Amtsinhaber Würzner wiedergewählt

Eckart Würzner bleibt Oberbürgermeister von Heidelberg. Der parteilose Amtsinhaber gewann auch den zweiten Wahlgang am 27. November mit deutlichem Vorsprung auf Herausforderin Theresia Bauer von den Grünen. Würzner erhielt 54,03 Prozent der abgegebenen Stimmen – Bauer kam auf 42,42 Prozent. Für Björn Leuzinger von der PARTEI votierten 3,31 Prozent der Wahlberechtigten.

Würzner hatte bereits den ersten Wahlgang am 6. November mit 45,9 Prozent klar für sich entschieden. Herausforderin Theresia Bauer von den Grünen war mit 28,6 Prozent auf dem zweiten Platz gefolgt. Sechs der ursprünglich neun Kandidierenden hatten nach der Hauptwahl ihre Entscheidung verkündet, zur Neuwahl nicht mehr anzutreten.

Kurz & knapp: Wissenswertes über die OB-Wahl in Heidelberg 2022

- Für die OB-Wahl am 6. November waren rund 107.500 Heidelbergerinnen und Heidelberger wahlberechtigt.

- Da beim ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen (>50 Prozent) erreichte, gibt es am 27. November eine Neuwahl. Bei dieser genügt die einfache Mehrheit für den Wahlsieg.

- Zur Neuwahl am 27. November antreten werden: Björn Leuzinger (DIE PARTEI), Theresia Bauer (Grüne), Eckart Würzner (parteilos).

- Amtsinhaber Eckart Würzner ist seit 2006 OB von Heidelberg. Nach dem ersten Wahlgang geht er als Favorit in die Neuwahl.

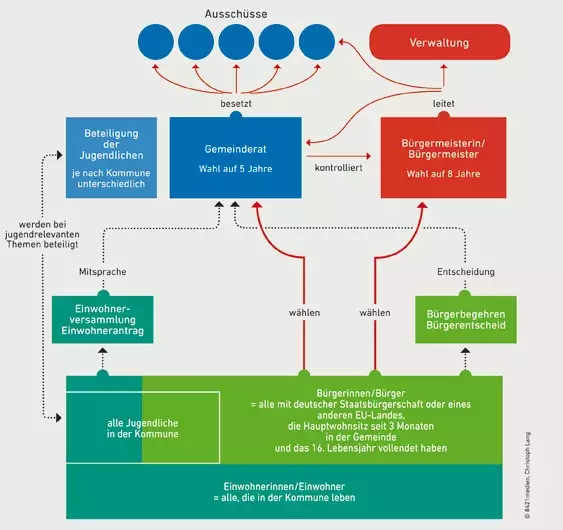

- Der (Ober-)Bürgermeister ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderats und leitet die Stadtverwaltung. Außerdem repräsentiert er die Kommune nach außen.

- In Stadtkreisen und Großen Kreisstädten (ab 20.000 Einwohnern) führt der Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister.

- Gewählt wird jeweils auf acht Jahre.

- Bis 10. Oktober konnten Bewerbungen für die OB-Wahl in Heidelberg eingereicht werden. Am 27. Oktober fand im „SNP dome Heidelberg“ eine öffentliche Vorstellung der für die OB-Wahl zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten statt.

Zweiter Wahlgang, 27. November 2022

Würzner bleibt Heidelberger OB

Das Wahlergebnis

Eckart Würzner hat den zweiten Wahlgang der Heidelberger OB-Wahl gewonnen, und bleibt damit für weitere acht Jahre im Amt. Der parteilose Amtsinhaber erhielt 54,04 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Herausforderin Theresia Baueer (Grüne) entfielen 42,42 Prozent. Björn Leuzinger (Die PARTEI) kam auf 3,31 Prozent.

Wie ist das Wahlergebnis zu bewerten?

Bereits nach dem deutlichen Ausgang des ersten Wahlgangs war für die allermeisten politischen Beobachter klar, dass Theresia Bauer es schwer haben würde, den großen Stimmenvorsprung von Eckart Würzner bei der Neuwahl noch aufzuholen. Die Hoffnung der Herausforderin, die Kräfte für einen Wechsel an der Rathausspitze zu bündeln, erfüllte sich dann auch nur sehr begrenzt. Zwar verzichteten sechs der ursprünglich neun Kandidierenden auf eine erneute Kandidatur, doch sprach in Person von Alina Papagiannaki-Sönmez, die bei der Hauptwahl 1,54 Prozent erreicht hatte, nur eine ehemalige Kandidatin eine Wahlempfehlung zugunsten der Grünen OB-Kandidatin aus. Zwar gelang es Bauer, ihren Rückstand auf Würzner bei der Neuwahl zu verkürzen – was angesichts des dezimierten Bewerberfelds zu erwarten war – doch vermochte sie es nicht, all jene Heidelbergerinnen und Heidelberger hinter sich zu vereinen, die dem Amtsinhaber mit mindestens einer gewissen Skepsis gegenüberstanden. Für Bauer, die aufgrund der Kandidatur ihren Posten als Landesministerin aufgegeben hatte, ist die Niederlage ein herber Schlag. Gleichwohl erklärte sie noch am Wahlabend, Heidelbergs Politik als Landtagsabgeordnete bis mindestens 2026 erhalten zu bleiben.

Heidelbergs alter und neuer Oberbürgermeister darf sich hingegen in seiner Arbeit bestätigt fühlen. Tatsächlich ist Eckart Würzner überhaupt erst der zweite Heidelberger OB, der in eine dritte Amtszeit als Rathauschef geht. Zwar schlug Würzner bei der OB-Wahl 2022 stärkerer Gegenwind entgegen als noch 2014 – damals hatte ihn lediglich ein einzelner parteiloser Kandidat herausgefordert – doch gelang es seinen Kontrahenten nicht, eine echte Wechselstimmung zu entfachen.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag bei 44,2 Prozent. Dies ist ein niedrigerer Wert als noch bei der Hauptwahl vor drei Wochen. Damals hatten 51,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Wie funktioniert der zweite Wahlgang (Neuwahl)?

Anders als beim ersten Wahlgang genügt bei der Neuwahl bereits die relative Mehrheit der Stimmen für den Wahlsieg. An der Neuwahl nehmen zunächst automatisch alle Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlgangs teil. Es handelt sich also nicht zwingend um eine klassische Stichwahl, bei der nur die beiden Kandidieren antreten, die in der ersten Runde die meisten Stimmen erhielten. Nur wer seine Kandidatur explizit zurückzieht, nimmt nicht mehr an der Wahl teil. Dies kann aus taktischen Erwägungen, z.B. in Verbindung mit der Wahlempfehlung für einen aussichtsreicheren Kandidaten, sinnvoll sein. Es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass sich neue Kandidierende bewerben.

Wer trat zur Neuwahl am 27. November an?

Für die Neuwahl stellten sich folgende Kandidierende zur Wahl:

- Björn Leuzinger (DIE PARTEI)

- Theresia Bauer (Grüne)

- Prof. Dr. Eckart Würzner (parteilos)

Alle weiteren Kandidierenden, die an der Hauptwahl teilgenommen hatten, traten nicht zur Neuwahl an.

Erster Wahlgang, 6. November 2022

Eckart Würzner gewinnt ersten Wahlgang

Heidelbergs amtierender Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner (parteilos) hat den ersten Wahlgang mit 45,89 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Die hoch gehandelte Grünen-Kandidatin Theresia Bauer erhielt 28,61 Prozent und belegt damit den zweiten Platz vor Sören Michelsburg (SPD), auf den 13,54 Prozent der abgegeben Stimmen entfielen. Hinter dem Favoriten-Trio reihen sich Sofia Leser (parteilos) mit 3,83 Prozent und Bernd Zieger (Die LINKE) mit 3,64 Prozent ein. Björn Leuzinger von der PARTEI erreichte 1,79 Prozent, Alina Papagiannaki-Sönmez (Heidelberg in Bewegung) erhielt 1,46 Prozent. Die parteilosen Bewerber Mathias Schmitz und Sassan Khajehali erreichten 0,63 bzw. 0,5 Prozent. Da keiner der Kandidierenden die für den Wahlsieg erforderliche absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, kommt es am 27. November zur Neuwahl. Bei dieser reicht bereits eine relative Mehrheit für den Wahlsieg.

Wie ist das Wahlergebnis zu bewerten?

Der deutliche Vorsprung von Amtsinhaber Eckart Würzner kam am Wahlabend für Viele überraschend. Im Vorfeld war eher mit einem knappen Wahlausgang zwischen dem amtienden OB und seiner Herausforderin von den Grünen, Theresia Bauer, gerechnet worden. Für diese Vermutung sprach auch, dass die ehemalige Ministerin in ihrem Heidelberger Wahlkreis bei Landtagswahlen zuletzt wesentlich stärker abgeschnitten hatte, als nun bei der OB-Wahl. Das starke Ergebnis Würzners führen politische Beobachter vor allem auf dessen Amtsbonus zurück. Unklar war nach dem ersten Wahlgang zunächst die Frage, welche Kandidatinnen und Kandidaten zum zweiten Wahlgang am 27. November antreten würden. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse hatten zunächst nur Würzner und Bauer ihre Absicht bekundet, zur Neuwahl anzutreten. Nach der Tagung des Gemeindewahlausschusses am 10. November wurde bekannt, dass auch Björn Leuzinger (DIE PARTEI) erneut kandidieren wird. Alle übrigen Kandidierenden zogen ihre Bewerbungen zurück.

Nach dem Rückzug eines Großteils der Kandidierenden, scheint bei der Neuwahl alles auf ein Duell zwischen Würzner und Bauer hinauszulaufen. Zwar lag der Amtsinhaber bei der Hauptwahl 17 Prozentpunkte vor seiner Herausforderin, doch setzt die Kandidatin der Grünen darauf, viele Wähler der ehemaligen Kandidierenden für sich zu gewinnen. Eine Mehrheit habe im ersten Wahlgang schließlich nicht für den Amtsinhaber, sondern für einen Wechsel gestimmt, begründet Bauer ihre Zuversicht für den zweiten Wahlgang. Ob sich Bauers Plan einer Bündelung der Kräfte realisieren lässt, erscheint allerdings ungewiss. Denn schließlich ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Wählerinnen und Wähler der nicht mehr antretenden Kandidierenden tatsächlich geschlossen für Bauer votieren werden. Von einem echten Bündnis für einen Wechsel kann in Heidelberg jedenfalls keine Rede sein. Neben der Wahlempfehlung von Alina Papagiannaki-Sönmez (Heidelberg in Bewegung) für Theresia Bauer, sprach mit Sassan Khajehali lediglich ein weiterer ehemaliger Kandidat eine Wahlempfehlung aus – und zwar für den Amtsinhaber. Die übrigen ehemaligen Kandidierenden hielten sich mit einer Wahlempfehlung zurück.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,33 Prozent und fiel somit wesentlich höher aus als bei der letzten OB-Wahl. 2014 hatten lediglich 21,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Allerdings hatte es OB Würzner damals auch nur mit einer einzelnen, wenig aussichtsreichen Gegenkandidatur zu tun.

Wer waren die Kandidatinnen und Kandidaten?

Neun Kandidatinnen und Kandidaten waren vom Heidelberger Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am 11. Oktober zur Hauptwahl zugelassen worden. Lediglich drei davon traten auch zur Neuwahl am 27. November an. Alle übrigen Kandidierenden hatten nach dem ersten Wahlgang auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Kandidatinnen und Kandidaten der Neuwahl am 27. November:

1. Björn Leuzinger (DIE PARTEI)

2. Prof. Dr. Eckart Würzner (parteilos), unterstützt von CDU, FDP, Freien Wählern und der Wählervereinigung „Die Heidelberger“.

3. Theresia Bauer (Grüne), unterstützt von VOLT, der Grün-Alternativen-Liste (GAL), sowie der Wählervereinigung „Heidelberg in Bewegung“.

Zur Übersicht der Kandidierenden

Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlgangs:

1. Björn Leuzinger (DIE PARTEI)

2. Bernd Zieger (Die Linke)

3. Prof. Dr. Eckart Würzner (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und der Wählervereinigung „Die Heidelberger“)

4. Theresia Bauer (Grüne, außerdem unterstützt von Volt)

5. Sofia Leser (parteilos)

6. Mathias Schmitz (parteilos)

7. Sören Michelsburg (SPD)

8. Alina Papagiannaki-Sönmez (Heidelberg in Bewegung – HiB)

9. Sassan Khajehali (parteilos)

Podiumsdiskussion mit den Kandidierenden

Dienstag, 25. Oktober 2022

Gemeinsam mit den Kinderbeauftragten der Stadt Heidelberg, dem Jugendgemeinderat Heidelberg, dem Stadtjugendring Heidelberg und der Rhein-Neckar-Zeitung veranstaltete die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg am Dienstag, 25. Oktober 2022, eine Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl in Heidelberg.

Ort: Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, 69124 Heidelberg | 16.30 Uhr

Aufzeichnung der Podiumsdiskussion auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sSiWxLeer5c

Was sind die Aufgaben des Heidelberger Oberbürgermeisters?

Die (Ober-)Bürgermeisterin bzw. der (Ober-)Bürgermeister als Gemeindeoberhaupt vereinigt in seiner bzw. ihrer Position gleichzeitig drei Funktionen

- als stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderats und aller seiner Ausschüsse,

- als Chef einer auf ihn zugeschnittenen Verwaltung mit rund 2.750 Beschäftigten,

- als Repräsentant und Rechtsvertreter der Gemeinde.

In Stadtkreisen und Großen Kreisstädten (ab 20.000 Einwohnern) führt die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister. In Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern sind Bürgermeister hauptamtlich tätig. Auch in kleineren Gemeinden mit 500 bis 2.000 Einwohnern kann dies durch die Hauptsatzung festgelegt werden. Als Großstadt mit 160.000 Einwohnern hat Heidelberg einen hauptamtlichen Oberbürgermeister.

Was verdient ein OB in Baden-Württemberg?

Das hängt unter anderem von der Einwohnerzahl und dem Aufwand ab. Die höchste Besoldungsgruppe „B 11“ (14.839,37 Euro) gibt es ab 500.000 Einwohnern. Heidelberg fällt mit 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in die Besoldungsgruppe „B 9“ (bzw. „B 10“ im Falle der Wiederwahl). Somit erhält der Heidelberger OB ein monatliches Gehalt in Höhe von 12.135,89 Euro (bzw. 14.285,39 nach erfolgter Wiederwahl). Geregelt wird das im Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKomBesG). Häufig kommen zum regulären Gehalt noch weitere Einnahmen hinzu – etwa aus Tätigkeiten wie dem Aufsichtsratsvorsitz städtischer Gesellschaften, die vielfach mit dem Amt des OB verknüpft sind.

Warum gibt es in Heidelberg neben dem Oberbürgermeister noch weitere Bürgermeister?

In größeren Städten wird die Arbeit der Verwaltung auf mehrere Dezernate verteilt. An deren Spitze steht jeweils ein vom Gemeinderat eingesetzter Dezernent bzw. eine Dezernentin, der bzw. die zusätzlich den Titel Bürgermeister tragen kann. Gibt es mehrere Bürgermeister, dann ist einer als Erster Bürgermeister die ständige Vertretung des Oberbürgermeisters. In größeren Städten mit mehreren Bürgermeistern werden die einzelnen Positionen häufig nach Parteienproporz abgesprochen und dann entsprechend gewählt.

In Heidelberg gibt es neben dem Oberbürgermeister vier weitere hauptamtliche Bürgermeister, z. B. den Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität oder die Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit. Der Bürgermeister des Dezernats für Stadtentwicklung und Bauen fungiert zugleich als Heidelbergs Erster Bürgermeister.

Rückblick: OB-Wahlen in Heidelberg 2014

Rückblick: OB-Wahlen in Heidelberg 2014

Klare Verhältnisse – niedrige Wahlbeteiligung

Jene lokalpolitischen Beobachter, die vor der OB-Wahl 2014 die Vermutung geäußert hatten, dass der Wahlsieger im Grunde genommen bereits vor dem eigentlichen Wahltag feststehe, sahen sich am Ende bestätigt. Mit 84,4 Prozent wurde Amtsinhaber Eckart Würzner in seinem Amt als Heidelberger OB bestätigt. Lediglich der parteilose Alexander Kloos, dem im Vorfeld der Wahl äußerst geringe Chancen zugeschrieben wurden, hatte sich als Gegenkandidat zur Wahl gestellt – er erreichte 9,13 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der Umstand, dass es 2014 keine aussichtsreichen Gegenkandidaten gab, hatte allerdings auch eine Entpolitisierung der Wahl sowie ein äußerst geringes Interesse der Wählerinnen und Wähler zur Folge. Lediglich 21,8 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Ein breiter politischer Konsens?

Während die einen im klaren Wahlergebnis und dem Verzicht auf Gegenkandidaturen eine Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit des amtierenden OB Würzner erblickten, sahen andere darin die Unfähigkeit von SPD und Grünen, starke Gegenkandidaten in Stellung zu bringen. Wie schon bei seiner erstmaligen Wahl 2006 wurde der parteilose Würzner auch 2014 wieder von einem Bündnis aus CDU, FDP und der Wählervereinigung Die Heidelberger unterstützt. Zugleich verstand es der OB, der als ausgewiesener Experte für Nachhaltigkeitsthemen und Klimaschutz gilt, auch Wählerschichten jenseits der klassisch konservativ-bürgerlichen Milieus anzusprechen – ein Erfolgsrezept, in dem Mitte-links offenkundig wenig Angriffsfläche sah.

Demokratie lebt von politischem Wettbewerb und Alternativen

Unabhängig von einer Bewertung des wiedergewählten OB hinterlässt eine Wahlbeteiligung von nur 21,8 Prozent doch einen fahlen Beigeschmack. Denn trotz seines überlegenen Wahlsiegs mit 84 Prozent der abgegeben Stimmen wurde Würzner von lediglich 17 Prozent der wahlberechtigten Heidelbergerinnen und Heidelberger in seinem Amt bestätigt. Hinter der geringen Wahlbeteiligung mag sich schweigende Zustimmung verbergen, wenigstens zum Teil könnte sie aber auch ein Ausdruck von Frust über den Mangel an Alternativen sein. Schließlich ist es ein essentieller Bestandteil der Demokratie, dass Wählerinnen und Wähler zwischen verschiedenen politischen Angeboten wählen können – ein Anspruch, der bei der Heidelberger OB-Wahl 2014 nur unzureichend erfüllt wurde.

Hintergrund: Heidelbergs Stadtoberhäupter seit 1945

Hintergrund: Heidelbergs Stadtoberhäupter seit 1945

Seit 1966 hatte Heidelberg lediglich drei Oberbürgermeisterinnen bzw. Oberbürgermeister. Im gleichen Zeitraum gab es in der Bundesrepublik Deutschland acht unterschiedliche Bundeskanzler. Heidelbergs Oberbürgermeister seit 1945 auf einen Blick:

- Eckart Würzner (parteilos) (seit 2006)

- Beate Weber (SPD) (1990–2006)

- Reinhold Zundel (SPD/parteilos*) (1966–1990)

- Robert Weber (SPD) (1958–1966)

- Carl Neinhaus (CDU) (1952–1958)

- Hugo Swart (parteilos) (1946–1952)

- Ernst Walz II (parteilos) (1945–1946)

*Rehinhold Zundel trat 1981 aus der SPD aus.

Eine Rarität: die (Ober-)Bürgermeisterin

- Unter den etwa 1.100 (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeistern in Baden-Württemberg sind nur etwa 90 weiblich, das sind gerade einmal rund acht Prozent (Stand 2021).

- Frauen stellen sich seltener zur Wahl als Männer. Ihr Anteil unter den Bewerbern liegt bei etwa neun Prozent.

- Nur 7,3 Prozent der Bürgermeisterwahlen zwischen 2010 und 2017 wurden von einer Frau gewonnen.

- Bis Beate Weber (SPD) in Heidelberg 1990 zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde, hatte es im Land nur Männer in dieser Position gegeben. Sie wurde 1998 im Amt bestätigt, 2006 trat sie nicht mehr zur Wahl an.

- Folgende sechs Oberbürgermeisterinnen sind aktuell im Amt:

- Cornelia Petzold-Schick (parteilos) in Bruchsal

- Gabriele Zull (Freie Wähler) in Fellbach

- Ursula Keck (parteilos) in Kornwestheim

- Carmen Haberstroh (Freie Wähler) in Metzingen

- Dorothee Eisenlohr (parteilos) in Schramberg

- Petra Becker (parteilos) in Stutensee

Warum hat der (Ober-)Bürgermeister eine so starke Stellung in Baden-Württemberg?

Eigentlich ist der von den baden-württembergischen Bürgern gewählte Gemeinderat „Hauptorgan der Gemeinde“. So steht es in der Gemeindeordnung (§ 24 Abs. 1 Satz 1). Er beschließt kommunale Rechtsvorschriften, kontrolliert Bürgermeister und Verwaltung, stellt Gemeindepersonal ein und befindet über Steuerhebesätze und Ausgaben. Doch die kommunale Wirklichkeit sieht oft anders aus: Zentraler Akteur auf der kommunalpolitischen Bühne ist die (Ober-)Bürgermeisterin bzw. der (Ober-)Bürgermeister. Die besten Voraussetzungen für diese starke Position schafft die Süddeutsche Ratsverfassung, das kommunale Verfassungssystem in Baden-Württemberg.

So ist das Gemeindeoberhaupt als einziges Mitglied des Gemeinderats in allen drei Phasen des kommunalen Geschehens entscheidend mit dabei:

- in der Phase der Entscheidungsvorbereitung

- in der Phase der Vorbereitung und rechtsgültigen Entscheidung im Gemeinderat

- in der Phase der Entscheidungsausführung

Außerdem hat die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister das Recht, „in dringenden Angelegenheiten (...), deren Erledigung auch nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden kann“, an Stelle des Gemeinderats zu entscheiden (§ 43,4 GemO). Üblicherweise legt der Gemeinderat eine gewisse Summe fest, bis zu der die/der Bürgermeister:in über eine Maßnahme entscheiden kann.

Die Direktwahl von den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Tatsache, dass die Amtszeit unabhängig von der des Gemeinderates ist (der Gemeinderat wird für fünf Jahre gewählt), unterstreicht die starke Stellung der Rathauschefin bzw. des Rathauschefs.

Hintergrund: Die „höhere Weihe“ der Direktwahl

Hintergrund: Die „höhere Weihe“ der Direktwahl

Unabhängig von der Gemeindegröße wird die Stellung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters als sehr stark eingeschätzt. Dieser Gestaltungsspielraum ergibt sich nicht nur aus den oben aufgeführten Kompetenzen, sondern auch aus der Direktwahl durch das Volk.

Dieses „Plebiszit“ verleiht der Amtsinhaberin bzw. dem Amtsinhaber im allgemeinen Verständnis eine „höhere Weihe“. Die Direktwahl bedeutet nicht nur ein Mehr an bürgerlichen Beteiligungsmöglichkeiten, sondern sie verstärkt auch die Durchsetzungskraft der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters, die als gewählte Repräsentantin bzw. als gewählter Repräsentant des Volkes vor den Rat treten und beanspruchen kann, ihre/seine Vorstellungen unter Berufung auf den Volkswillen durchzusetzen.

Gleichzeitig wird sie/er von der Bevölkerung als Ausgleich gegenüber dem Gemeinderat angesehen. Und auch wenn sie/er selbst einer Partei angehört (etwa die Hälfte), versucht die Person über den Parteien zu stehen und ausgleichend zu wirken. Deshalb ergänzen sich Volkswahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters und getrennte Wahl des Gemeinderats.

Außerdem ist die Volkswahl für die/den Bürgermeister:in Verpflichtung, sich auch um Probleme einzelner Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, und überhaupt um alles, was sich im Gebiet seiner Kommune ereignet. Dies bietet einen Anreiz für starke, durchsetzungsfähige Persönlichkeiten.

Erweist die Person sich dann noch als guter „Innen-, Außen- und Finanzminister“, kann es sein, dass sie bei der Wiederwahl eine Traummehrheit von 90 Prozent und mehr bekommt.

Machtfülle schafft der baden-württembergischen Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister auch ihre/seine Präsenz als Polit-Profi. Die Gemeinderäte als Teilzeitpolitiker:innen geraten da bisweilen in die schwächere Position. Bei den wachsenden Aufgaben der Städte und Gemeinden sind zunehmend aber kommunale Mandatsträgerinnen und -träger mit Fach- und Verwaltungskompetenz gefragt.

Wie wird man (Ober-)Bürgermeister:in?

Kandidatur und Wahl

Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger

Das Stadtoberhaupt wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Dies eröffnet zum einen Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft und stärkt zum anderen die Position der oder des Gewählten. Die Wahl folgt den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Im Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung bei Wahlen zu Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Baden-Württemberg in den Jahren 2010 bis 2017 bei 44,4 Prozent.

Wer im Amt ist, bleibt es meist auch

Die Amtszeit einer Bürgermeisterin bzw. eines Bürgermeisters in Baden-Württemberg ist auf acht Jahre angelegt, eine Wiederwahl ist möglich, auch eine mehrmalige, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht älter als 68 Jahre ist.

Von den 1.088 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die zwischen 2010 und 2017 eine Wahl gewonnen haben, sind nur etwa 42 Prozent neu im Amt. Es traten durchschnittlich 2,6 Kandidierende pro Stelle an, wobei das Interesse einer Kandidatur in größeren Gemeinden höher ist. Auch bewerben sich neue Kandidierende tendenziell lieber auf Stellen, bei denen die Amtsinhaberin bzw. der Amtsinhaber nicht nochmals zur Wahl antritt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Amtsinhaber bei nochmaliger Kandidatur abgewählt wird, gilt als eher gering (etwa bei einem von 12 Fällen). Eine vorzeitige Abwahl des Gemeindeoberhaupts ist rechtlich nicht möglich.

Gestaltungsspielraum, Machtfülle und Wahlmodus haben erheblichen Einfluss darauf, wer Bürgermeister:in werden will und es auch tatsächlich wird. Das ist das Ergebnis politikwissenschaftlicher Untersuchungen. Die Machtfülle übt eine erhebliche Anziehungskraft auf starke und qualifizierte Persönlichkeiten aus. Und tatsächlich ist ihre Chance, gewählt zu werden, groß.

Wer kann als OB kandidieren?

Wählbar sind Deutsche und Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die in der Bundesrepublik wohnen und zwischen 25 und 68 Jahre alt sind. Eine bestimmte Qualifikation ist nicht vorgeschrieben, doch handelt es sich häufig um gelernte Verwaltungsfachleute.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist muss jede Bewerberin und jeder Bewerber folgende Unterlagen einreichen:

- 150 Unterstützungsunterschriften von Heidelberger Wahlberechtigten (§ 10 Abs. 3 KomWG),

- eine Wählbarkeitsbescheinigung,

- eine eidesstattliche Versicherung, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,

- bei Unionsbürger:innen zusätzlich eine eidesstattliche Versicherung, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedsstaats besitzen und dort ihre Wählbarkeit nicht verloren haben (§10 Abs. 4 KomWG).

Der Gemeindewahlausschuss beschließt über die Zulassung der Bewerbungen spätestens am 16. Tag, für die Neuwahl nach § 45 Abs. 2 der Gemeindeordnung spätestens am 9. Tag vor dem Wahltag.

In Deutschland werden eher Bewerberinnen und Bewerber von außerhalb der Gemeinde bevorzugt. Zumeist stammen sie nicht aus dem betreffenden Ort, aber aus der Region. Wählerinnen und Wähler gehen davon aus, dass auswärtige Bewerber:innen um das Amt weniger lokale Abhängigkeiten haben. Das bedeutet auch, dass sie zu den Parteien Distanz halten.

Mehr als die Hälfte der Bürgermeisterinnen bzw. der Bürgermeister (59 Prozent) ist parteilos, während von den parteigebundenen fast drei Viertel ein Parteibuch der CDU haben. Dieses Bild ändert sich allerdings deutlich, wenn man den Blick auf Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern richtet. In 45 Großstädten stellt die SPD das Stadtoberhaupt – und somit in mehr als doppelt so vielen Fällen wie die CDU, die auf derzeit 19 Großstadt-Oberbürgermeister kommt. Acht Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen sind parteilos, fünf gehören den Grünen an.

Wer ist bei der OB-Wahl wahlberechtigt?

Das aktive Wahlrecht

Das aktive Wahlrecht ist das Recht, sich an der Wahl durch Stimmabgabe zu beteiligen. Bei kommunalen Wahlen sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie Unionsbürger:innen wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag

- 16 Jahre alt sind,

- seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Heidelberg haben,

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind,

- im Wählerverzeichnis der Kommune geführt sind.

Personen sind vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn sie

- das Wahlrecht infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland verloren haben.

Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung und Briefwahl

In das Wählerverzeichnis werden nur wahlberechtigte Personen eingetragen. Das Wählerverzeichnis ermöglicht die Kontrolle, dass nur Wahlberechtigte wählen und dass jede bzw. jeder nur einmal wählt. Die Daten für das Wählerverzeichnis stammen aus den Daten der Meldebehörde. Wahlberechtigte werden automatisch in das Wählerverzeichnis der Stadt eingetragen – es sei denn, sie sind erst kürzlich eingebürgert worden oder europäische:r Staatsbürger:in. In diesem Fall muss sich die Person auf eigene Initiative bei der Stadt melden und einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen.

Weitere Informationen: Wahlinfos der Stadt Heidelberg

Wahlgrundsätze

Wahlgrundsätze zum Nachlesen

Wahlgrundsätze zum Nachlesen

Wahlgrundsätze: unmittelbar, frei, geheim und gleich

Wahlen in Deutschland sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim (Art. 38 des Grundgesetzes).

Allgemein sind Wahlen, weil jeder wahlberechtigt und wählbar ist, der gewisse Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehört z.B., dass die Wählerinnen und Wähler und die Kandidatinnen und Kandidaten ein gewisses Mindestalter erreicht haben müssen.

Gewählt werden (Ober-)Bürgermeister:innen in direkter Wahl (ebenso wie andere kommunale Wahlämter wie Gemeinde- und Stadträte, Kreistage, Ortsbeiräte etc.). Die Wählerinnen und Wähler bestimmen also kein zwischengeschaltetes Gremium, das dann erst die eigentlichen Vertreter wählt. Dies nennt man eine unmittelbare Wahl. Dem gegenüber werden die Amtsausschüsse und Amtsdirektoren und die Landräte nicht in unmittelbarer Wahl von der Bevölkerung, sondern in mittelbarer Wahl von der Gemeindevertretung, dem Amtsausschuss oder dem Kreistag gewählt.

Frei sind die Wahlen, weil niemand gezwungen werden kann, überhaupt zu wählen. Es gibt keine Wahlpflicht. Frei sind die Wahlen auch, weil niemand Druck auf die Wähler ausüben darf. Niemand darf einen Wähler zwingen, für einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Partei seine Stimme abzugeben. Selbstverständlich dürfen Kandidierende, Wählergruppen, politische Vereinigungen und Parteien um Stimmen werben.

Das Prinzip der geheimen Wahl ist eng mit dem Grundsatz der freien Wahl verbunden. Es ist sicherzustellen, dass die Wähler ihre Stimmen unbeobachtet abgeben können und auch niemand erfährt, für wen sie gestimmt haben.

Die Wahlen sind gleich, weil alle Wähler die gleiche Anzahl an Stimmen abgeben können (Gleichheit des Zählwerts) und jede Wählerstimme das gleiche Gewicht bei der Auszählung hat.

Wo finde ich weitere Informationen zur OB-Wahl?

Die Bürgermeister•wahl

Jeder kann bei Politik mitmachen.

Zum Beispiel bei der Bürgermeister•wahl.

Sie können mitbestimmen:

Wer wird Bürgermeister in meinem Ort?

Weiterführende Informationen und Quellen

Weiterführende Informationen und Quellen

Heidelberg.de: Infos zur OB-Wahl

Heidelberg.de: Prof. Dr. Eckart Würzner

Kommunalwahl-Portal: Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister

Gemeindeordnung BW: Bürgermeister

Statistisches Landesamt: Fakten zur Bürgermeisterwahl

Statistisches Landesamt: Fakten zur Bürgermeisterwahl

Das Landesamt für Statistik liefert Daten, Fakten sowie eine Analyse zu den (Ober-)Bürgermeister*innen-Wahlen in Baden-Württemberg zwischen den Jahren 2010 und 2017.

Statistisches Monatsheft 2/2019: Teil 1 Grundsätze und Entwicklungen

Statistisches Monatsheft 3/2019: Teil 2 Fortsetzung der Analyse

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: November 2022