Irak nach dem Krieg (Archiv)

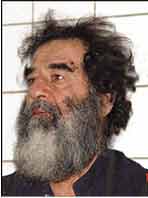

Der Irak-Krieg war entschieden, schneller und glimpflicher als vorher befürchtet. Gewonnen ist er nicht. Das Terror-Regime Saddam Husseins war zusammengebrochen, der Diktator ist den Alliierten in die Hände gefallen. Er wurde zum Tod verurteilt und hingerichtet.

Der Irak ist aber noch lange nicht befriedet, der Widerstand gegen die Irak-Besatzung wächst. Sunniten und Schiiten bekämpfen sich mit Terroranschlägen. Auch die Terrororganisation El Kaida mischt im blutigen Spiel mit. Hiobsbotschaften über blutige Guerilla-Attacken von Bomben- oder Selbstmordattentätern sind an der Tagesordnung.

Fast neun Jahre nach Beginn des Irak-Kriegs hatten die US-Truppen im Dezember 2011 endgültig das Land verlassen. Mit dem Abzug erfüllte Präsident Barack Obama eines seiner zentralen Wahlversprechen.

Schon im August 2010 zogen die die letzten Kampfeinheiten ab, Die Kriegsbilanz ist verheerend. 4.500 US-Soldaten sind im Irak gefallen, 32.000 wurden verwundet. Der Krieg kostete die USA mehr als eine Billion Dollar. Schätzungen gehen von mehr als 100.000 getöteten Zivilisten aus.

Die Sicherheitslage im Irak gilt als äußerst instabil. Die Infrastruktur liegt darnieder, mehr als sieben Millionen Iraker leben in einem der potentiell reichsten Länder der Welt unter der Armutsgrenze. Es herrscht Korruption, die religiösen Gruppen kämpfen um die Vorherrschaft. Laut einem Bericht von Amnesty International 2013 gibt es noch immer zahlreiche Menschenrechtsverstöße in dem Land. Zwar hätten die Iraker heute mehr Freiheiten, jedoch seien Folter, Angriffe auf Zivilisten und unfaire Gerichtsverfahren an der Tagesordnung.

Weder die irakische Regierung, noch die ehemaligen Besatzungsmächte halten sich an grundlegende Menschenrechtsstandards, und die Menschen im Irak zahlen den Preis dafür.

Als weltweit bekannt wurde, dass Besatzungssoldaten gefangene Iraker im Gefängnis Abu Ghraib misshandelt haben, gerieten die Bush-Administration und die Blair-Regierung massiv unter Druck.

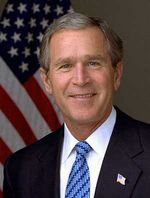

US-Präsident George W. Bush hat im Januar 2007 erstmals die deutlichen Erfolge der Aufständischen im Irak eingeräumt. Nach den verlorenen Kongresswahlen in den USA musste US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zurücktreten. Jetzt sollen die US-Truppen im Irak verstärkt werden, um das Blutvergießen einzudämmen.

Einen demokratischen Staat nach westlichem Vorbild aufzubauen, der die verfeindeten Volksgruppen Schiiten, Sunniten und Kurden versöhnt und integriert, ist den USA bis zuletzt nicht gelungen.

Wurden die Kriegsziele erreicht?

Die USA und und ihre Verbündeten hätten den Krieg erst gewonnen, wenn es ihnen gelungen wäre, eine Führung zu etablieren, die im Lande Respekt und im Ausland Vertrauen genießt. Nur so ist Ordnung wiederherzustellen und Hilfe für den Wiederaufbau zu gewinnen. Angesichts der täglichen Terroranschläge ist der Irak weit entfernt davon.

Können die Bilder aus Bagdad und Kirkuk, Basra oder Kerbela den Blickwinkel auf das Geschehen verändern - trotz aller chaotischen Begleiterscheinungen, die der gewaltsam herbeigeführte Zusammenbruch einer Diktatur mit sich bringt? Waren die Ami-go-home-Demonstrationen in Bagdad und anderswo Manifestationen einer neu gewonnenen Freiheit? Eher nicht angesichts der täglichen Terroranschläge.

Die irakische Bevölkerung leidet: Sie stellt mit hunderttausenden Toten, Verstümmelten und Verletzten die meisten Opfer der gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wer nicht ins Ausland fliehen konnte, versuchte sich zu verstecken, die vermeintlich sichere Wohnung möglichst nicht zu verlassen. Aber es gibt bis heute keine Sicherheit. Terror und Gewalt kennen keine Regeln. Zehn Jahre nach dem Sturz des Saddam-Regimes scheint nur eines sicher zu sein: Erlösung hat dieser Sturz nicht gebracht, er war Auftakt zu einer der schrecklichsten Phasen in der Geschichte des Landes.

Ihre Militärschläge hatten Amerikaner und Briten stets damit begründet, der Irak müsse entwaffnet werden. Doch Massenvernichtungswaffen wurden im Krieg weder eingesetzt noch entdeckt. Die angeblichen Beweisfotos der CIA, die US-Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 dem Weltsicherheitsrat vorgelegt hatte, waren gezielte Fehlinformationen.

Für zusätzliche Irritationen sorgten die Äußerungen vom damaligen Vizeverteidigungsminister Paul Wolfowitz in der der Juli-Ausgabe des britischen Magazins "Vanity Fair", die Massenvernichtungswaffen Bagdads seien niemals der wichtigste Kriegsgrund für die USA gewesen. "Aus bürokratischen Gründen" habe sich die US-Regierung auf dieses Thema konzentriert, weil es "der eine Grund war, dem jeder zustimmen konnte", sagte Wolfowitz dem Magazin.

Auch die Vermutung, Saddam Hussein könnte Massenvernichtungswaffen an Terroristen weitergegeben haben, hatte sich nicht erhärtet. Die USA waren nach den Worten des ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nicht auf der Grundlage neuer Beweise für das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen in den Krieg gegen den Irak gezogen. Vielmehr hätten die USA vorhandene Informationen über irakische Waffenprogramme nach den Anschlägen am 11. September 2001 in einem anderen Licht betrachtet, sagte Rumsfeld am 9. Juli 2004 in Washington vor einem Parlamentsausschuss. Außerdem räumte Rumsfeld in einem Interview des Senders Fox erstmals ein, dass die Geheimdienst-Informationen über irakische Massenvernichtungswaffen falsch waren. "Es hat sich herausgestellt, dass wir keine Waffen gefunden haben", sagte er. "Warum das Geheimdienstmaterial falsch war, kann ich nicht sagen."

Das Regime von Saddam Hussein war zu Beginn des Irak-Krieges nicht im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des obersten US-Waffeninspekteurs Charles Duelfer, der im Oktober 2004 vorgelegt wurde. Duelfer stand an der Spitze der im Juni 2003 gegründeten Gruppe aus 1.400 amerikanischen und britischen Experten, die im Irak nach ABC-Waffen suchten. Der Irak verfügte im März 2003 weder über Massenvernichtungswaffen noch wurden entsprechende Programme zu deren Herstellung verfolgt. Nach 15-monatiger Suche geht Duelfer nicht davon aus, dass es im Irak noch irgendwo versteckte, militärisch bedeutsame Waffenlager gebe.

Die US-Waffeninspekteure um Charles Duelfer konnten trotz monatelanger Suche keine Massenvernichtungswaffen finden. Die USA hatten die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak kurz vor Weihnachten 2003 stillschweigend eingestellt. Das berichtet die "Washington Post" am 12. Januar 2004 unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Präsident George W. Bush bestätigte, dass die zweijährige Suche mit bis zu 1.500 Spezialisten inzwischen erfolglos abgebrochen wurde und sagte dazu: "Ich dachte, wir finden Massenvernichtungswaffen - so wie viele hier in den USA und viele in der ganzen Welt."

Die Verbindungen Bagdads zu internationalen Terrornetzwerken, insbesondere zur El Kaida Organisation Osama bin Ladens, nannte die US-Regierung immer wieder als wesentlichen Kriegsgrund. Bis heute blieb Washington den Beweis dafür schuldig. Donald Rumsfeld hatte frühere Erklärungen zu angeblichen Verbindungen des ehemaligen irakischen Machthabers Saddam Hussein mit der Terror-Organisation El Kaida relativiert. Rumsfeld sagte vor dem Rat für auswärtige Beziehungen in New York, er habe "keine starken, harten Beweise" für eine Verbindung zwischen beiden gesehen.

Die amerikanischen und britischen Truppen rückten von Kriegsbeginn am 20. März an mit immenser Geschwindigkeit auf Bagdad vor. Die zweite Kriegswoche war geprägt durch erhebliche irakische Gegenwehr in den Städten des Südens. Zahlreiche Militärexperten prophezeiten daraufhin, der Krieg könne sich über Wochen hinziehen. Tatsächlich stürzten die Truppen Saddam am 21. Kriegstag in Bagdad vom Sockel. Kein Blitzkrieg also, wohl aber ein ungewöhnlich schneller Feldzug.

Die amerikanischen und britischen Truppen rückten von Kriegsbeginn am 20. März an mit immenser Geschwindigkeit auf Bagdad vor. Die zweite Kriegswoche war geprägt durch erhebliche irakische Gegenwehr in den Städten des Südens. Zahlreiche Militärexperten prophezeiten daraufhin, der Krieg könne sich über Wochen hinziehen. Tatsächlich stürzten die Truppen Saddam am 21. Kriegstag in Bagdad vom Sockel. Kein Blitzkrieg also, wohl aber ein ungewöhnlich schneller Feldzug.

Über die Gesamtzahl der Opfer im Irak kann nur spekuliert werden. Fest steht lediglich die Zahl der auf Seiten der Alliierten getöteten Soldaten: Insgesamt kamen bisher über 3.000 amerikanische Soldaten ums Leben, mehr als 10.000 wurden schwer verletzt. Nach amerikanischen Schätzungen fielen auf irakischer Seite mindestens 2.300 Soldaten. Die Zahl der in den Gefechten und bei Bombenangriffen getöteten Zivilisten ist dagegen unklar. Bis zur Eroberung Bagdads durch die Amerikaner hatte der irakische Informationsminister Mohammed Sajjid Sahhaf 600 Opfer gezählt. Angaben über die Zahl der gefallenen Militärs machte er nicht. Was die Ermittlung der zivilen Opfer nach US-Angaben schwierig macht, war die Praxis der Iraker, ihre Kräfte zum Teil in Zivilbekleidung in die Gefechte zu schicken. Die US-Regierung ging davon aus, dass die Armee Saddams rund 390.000 Mann umfasste. Was mit dem Gros der Truppe im Krieg geschah, weiß niemand.

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nannte kurz nach Beginn der Luftangriffe die Kriegsziele der USA. Wurden diese erreicht?

Das Regime von Saddam Hussein durch den Einsatz von Militärmacht auszuschalten.

Dieses Ziel wurde erreicht, Saddam sowie viele seiner engsten Mitarbeiter wurden gefasst. Dafür übernahmen radikale Islamisten die eigentliche Herrschaft.Die irakischen Massenvernichtungswaffen, deren Trägersysteme und Produktionsstätten zu finden, zu isolieren und zu zerstören.

Bislang haben die alliierten Truppen und Geheimdienste keinerlei illegale Waffen entdeckt, deren angebliche Existenz die wichtigste Begründung für den Militäreinsatz war. Die Suche wurde inzwischen eingestellt.

Präsident Bush hatte Anfang 2003 in seinem Bericht zur Lage der Nation erklärt, die britische Regierung besitze Informationen, nach denen der Irak versucht habe, in Afrika Uran zu kaufen. Diese Informationen fußten im Wesentlichen auf gefälschtem Beweismaterial, wie später bekannt wurde. CIA-Direktor George Tenet hatte die Verantwortung für Bushs umstrittene Äußerung übernommen.Terroristen, die im Irak Zuflucht gefunden haben, zu suchen, gefangen zu nehmen und zu vertreiben.

Bei dieser Zielsetzung haben die USA mit der Festnahme des radikalen Palästinenserführers Abu Abbas in Bagdad einen ersten Teilerfolg erzielt. Allerdings kamen nach dem Zusammenbruch des Regimes tausende gewalttätige Islamisten ins Land.Informationen über Terrornetzwerke im Irak und anderswo zu sammeln.

Ob dieses Ziel erreicht wurde, ist unklar, da mit der Veröffentlichung solcher Informationen in der Regel sehr vorsichtig umgegangen wird, um die internationalen Fahndungen nicht zu gefährden.Informationen über das globale Netzwerk illegaler Aktivitäten mit Massenvernichtungswaffen zu sammeln.

Ob dieses Ziel erreicht wurde, ist ebenso unklar, da mit der Veröffentlichung solcher Informationen in der Regel sehr vorsichtig umgegangen wird, um die internationalen Fahndungen nicht zu gefährden.Die Sanktionen zu beenden und umgehend humanitäre Hilfe, Nahrungs- und Arzneimittel an die Vertriebenen und die irakische Bevölkerung zu liefern.

Mit seiner Forderung nach sofortiger Aufhebung des internationalen Embargos ist US-Präsident George W. Bush bei den Kriegsgegnern im UN-Sicherheitsrat zunächst auf Widerstand gestoßen, mit der Resolution 1483 beschloss der Sicherheitsrat dann doch die sofortige Aufhebung aller wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen.Die irakischen Ölfelder und Naturressourcen zu sichern, die dem Volk gehören, und die das Volk braucht, um das Land nach Jahrzehnten der Vernachlässigung durch das irakische Regime wieder aufzubauen.

Dieses Ziel ist erreicht. Die Ölfelder im Südirak wurden schon in der ersten Kriegsphase erobert, zuletzt fielen auch die Ölstädte Kirkuk und Mossul im Norden in die Hände der Alliierten.Den Irakern zu helfen, die Bedingungen für einen raschen Übergang zu einer repräsentativen Regierung zu schaffen, die die Nachbarn nicht bedroht und die territoriale Integrität des Landes sicherstellt

Von diesem Kriegsziel sind die USA noch ein gutes Stück entfernt. Beim ersten Treffen der irakischen Exilopposition in der irakischen Stadt Nasirija forderten die meisten Teilnehmer ein rasches Ende der US-Besatzung und die Bildung einer einheimischen Regierung. Ein von den USA eingesetzter Regierungsrat hat sich konstituiert, der den Weg zu Wahlen geebnet hat. Die ersten freien Wahlen fanden Ende 2006 statt.

Meldungen: Juli und August 2007

Die innenpolitische Krise im Irak verschärft sich weiter: Wie die Tagesschau am 1. August 2007 vermeldete, lassen derzeit sechs Minister der größten Sunniten-Fraktion im Parlament sowie der stellvertretende Regierungschef Salam al Saubai ihre Ämter ruhen. Damit gehören der Regierungskoalition derzeit nun fast nur noch schiitische Araber und Kurden an. Der Grund: Vor einer Woche hatten die Sunniten Regierungschef Nuri al Maliki, der Schiit ist, eine Liste mit Forderungen übergeben und erklärt, wenn diese nicht erfüllt werden würden sie ihre Ämter ruhen lassen.

Zu diesen Forderungen zählt, dass die Milizen aufgelöst werden sollen. Dahinter steckt der Vorwurf, dass die politischen Führer der Schiiten willkürlich Killerkommandos auf Sunniten hetzten. Es ist kaum zu erwarten, dass al Maliki diese Forderung erfüllen wird, da er von schiitischen Gruppen ins Amt gehievt wurde, die den größten Milizen des Landes vorstehen.

Derweil hat sich US-Präsident George W. Bush persönlich eingeschaltet, um die entstandenen Risse zu kitten. Bush rief die Vertreter aller großen Parteien an und ermahnte sie, ihre Differenzen beizulegen. Nuri al-Maliki erklärte schließlich, er werde den Rücktritt der sunnitischen Minister nicht akzeptieren.

Die Statistiken des Juli für den Irak sind niederschmetternd: Mindestens 1652 Menschen sind in diesem Monat umgebracht worden, 33 Prozent mehr als im Vormonat. Diese Zahlen veröffentlichten das irakische Verteidigungs- und das Gesundheitsministerium. Damit liegt die Zahl ziviler Opfer auf dem höchsten Stand seit der Verstärkung des Einsatzes von US-Hilfstruppen im Februar. Damals waren Tausende weitere Soldaten von der Bush-Regierung in den Irak geschickt worden. Über 3650 US-Soldaten sind seit Beginn der Irak-Invasion gefallen. Derzeit sind 160.000 amerikanische Soldaten im Irak im Einsatz.

Zusätzlich zur täglichen Gewalt, die das öffentliche Leben in Bagdad und anderswo nahezu zum Erliegen bringt, drohen dem Irak der Menschenrechtsorganisation Oxfam zufolge unmittelbar Hungersnöte und Seuchen. Seit dem Einmarsch der US-Truppen 2003 habe sich die Lage der Menschen dort dramatisch verschärft, hieß es in einem am Montag vorgelegten Bericht. Zudem geht der Wiederaufbau des Landes einem US-Bericht zufolge nur schleppend voran. Ein US-Sondergeneralinspekteur machte die irakische Regierung dafür verantwortlich, die zu wenig Verantwortung für entsprechende Projekte übernehme. 28 Prozent der irakischen Kinder sind laut Oxfam unterernährt. 15 Prozent der Bevölkerung könnten sich regelmäßig nicht genügend zu Essen leisten, und 70 Prozent der Einwohner hätten keinen ausreichenden Zugang zu Trinkwasser.

Wegen der Gewalt sind seit 2003 zwei Millionen Menschen aus dem Land geflohen, mindestens genauso viele haben innerhalb des Irak Zuflucht gesucht. Aus Sicherheitsgründen haben sich die meisten Hilfsorganisationen, darunter Oxfam, aus dem geschundenen Land zurückgezogen.

Am 31. Juli berichtete die Tagesschau, dass die USA mehrere Staaten in der Golfregion mit Waffen aufrüsten wollen. Demnach soll allein Saudi-Arabien Waffen im Wert von rund 20 Milliarden Dollar (14,6 Milliarden Euro) bekommen. Für Ägypten sind Militärhilfen in Höhe von 13 Milliarden Dollar vorgesehen. Auch Israel soll Rüstungsgelder von circa 30 Milliarden Dollar erhalten. Der US-Kongress muss den Plänen noch zustimmen.

Die USA wollen mit den Waffenlieferungen die gemäßigten Kräfte in der Golfregion unterstützen, um gegen "den negativen Einfluss von Al Quaida, Hisbollah, Syrien und des Irans" vorzugehen, sagte US-Außenministerin Rice, die die geplanten Waffenverkäufe nachdrücklich verteidigte.

Unterdessen berichtet eine US-Zeitung, dass mehrere zehntausend US-Waffen im Irak verschwunden sind. Bei 190.000 Sturmgewehre und Pistolen, die in den Jahren 2004 und 2005 an die irakischen Sicherheitskräfte gegeben worden waren, sei nicht klar, wo sie heute seien, schreibt die "Washington Post". Im US-Verteidigungsministerium bestehe die Befürchtung, dass die Waffen in die Hände von Aufständischen gefallen sein könnten, die die US-Soldaten im Irak bekämpfen, schreibt die Zeitung.

Die UNO-Mission im Irak soll nach dem Willen der USA und Großbritanniens ein neues, politischeres Mandat bekommen. Ein entsprechender Resolutionsentwurf ist bereits im Umlauf. Die USA und Großbritannien wollen die routinemäßige Verlängerung des Mandats der UNO-Mission im Irak, Unami (UN Assistance Mission for Iraq) dazu nützen, um deren Aufgabenbereich im Irak wesentlich auszuweiten. Die Unami hatte sich bisher im Wesentlichen auf Unterstützung und Beratung der irakischen Regierung bei Wahlen und auf den humanitären Bereich und Menschenrechtsfragen beschränkt.

Künftig würde von Unami auch verlangt, in Fragen der Grenzsicherung und der Energieversorgung zu vermitteln. Weiteres soll ihre direkte Interaktion mit Irakern verstärkt werden. Eine führende Rolle soll der Unami auch bei der Novellierung der irakischen Verfassung zukommen.

Wohl auch um dem Hass gegen die Amerikaner nicht weiter Nahrung zu geben, geht die US-Justiz hart gegen Kriegsverbrecher vor. So erhielten zuletzt vier US-Soldaten zwischen fünf und 110 Jahren Gefängnis, weil sie im März 2006 in das Haus einer irakischen Familie eingestiegen waren, eine 14-jährige vergewaltigt und sie und ihre Familie getötet hatten.

Weitere Meldungen in 2007

Zum vierten Jahrestag des US-Einmarsches in Bagdad am 9. April sind hunderttausende Iraker einem Aufruf des radikalen Schiiten-Predigers Muktada al-Sadr zu antiamerikanischen Protesten gefolgt. Mit Parolen wie "Nein zur Besatzung, Nein zu Amerika" zogen Demonstranten durch die Pilgerstadt Nadschaf. Die Demonstranten schwenkten irakische Fahnen und verbrannten die US-Flagge. In Bagdad verhängte die Regierung ein Fahrverbot, um Autobombenanschläge am Jahrestag zu verhindern. In einer in Nadschaf verbreiteten Erklärung hatte Al Sadr die irakischen Streitkräfte aufgerufen, die Zusammenarbeit mit den USA einzustellen. Zugleich wies er seine Kämpfer an, ihre Anschläge gegen US-Soldaten und nicht gegen Iraker zu richten.

US-Präsident George W. Bush hat Fehler im Irakkrieg zugegeben und dafür die Verantwortung übernommen. In einer mit Spannung erwarteten Fernsehansprache an die Nation betonte er aber am 10. Januar 2007 die Entschlossenheit der USA, der Demokratie im Irak zum Sieg zu verhelfen.

Im Zentrum seiner "neuen Strategie" steht eine Aufstockung der bislang gut 130.000 Mann starken US-Truppen um mehr als 20.000 Mann, eine weitere Offensive gegen Aufständische vor allem in Bagdad sowie die Übertragung der Verantwortung für die Sicherheit an die Iraker. Bush gestand ein, die Lage im Irak falsch eingeschätzt zu haben. "Wir dachten, die Wahlen 2005 würden die Iraker zusammenbringen ... aber das Gegenteil geschah", sagte Bush.

Bereits vor seiner Rede war Bush mit seiner neuen Strategie auf erheblichen Widerstand in der US-Öffentlichkeit, bei den Militärs und den Demokraten gestoßen. Nur zwölf Prozent der US-Bürger befürworten laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallup eindeutig die Entsendung weiterer US-Soldaten in den Irak. Die Demokraten kritisierten die Pläne und kündigten eine Abstimmung im Kongress über die Truppenentsendung an.

Bericht der Baker-Kommission

Die überparteiliche Baker-Kommission (Iraq Study Group) hat in ihrem Abschlussbericht eine schonungslose Analyse der Irak-Politik von US-Präsident George W. Bush gezogen und eine grundlegende Neuorientierung verlangt. Die Kommission unter Vorsitz von Ex-Außenminister James Baker warnt in dem Gutachten davor, dass sich die Irak-Krise zu einem Regionalkonflikt auswächst, in dem das Terrornetzwerk El Kaida einen "Propagandasieg" erringen könnte. Die Baker-Kommission schlägt einen diplomatischen und militärischen Strategiewechsel vor. Die irakische Regierung solle verstärkt unter politischen, wirtschaftlichen und militärischen Druck gesetzt werden. Als militärisches Ziel benannte das Gremium, im ersten Quartal 2008 alle Truppen aus dem Irak abzuziehen, die nicht für notwendige Schutzaufgaben benötigt würden. Statt auf Kampfaufgaben sollten sich die verbleibenden US-Soldaten dann auf die Ausbildung der irakischen Armee konzentrieren. Die US-Regierung müsse Gespräche mit den Regionalmächten Syrien und Iran aufnehmen. Beide Länder verfügten über die Fähigkeit, die Ereignisse im Irak zu beeinflussen.

Präsident Bush sprach von einem Bericht, der einige wirklich sehr interessante Vorschläge enthalte. Er werde jeden Vorschlag ernst nehmen und rechtzeitig handeln. Ein Indiz für dieses Versprechen: Diplomaten der USA, des Iran und des Irak wollen am 6. August 2007 über Details einer gemeinsamen Sicherheitskommission sprechen.

Parlamentswahl am 15. Dezember 2005

Anders als bei der Wahl eines Übergangsparlaments im Januar nahmen dieses Mal auch viele Angehörige der sunnitischen Minderheit teil, die unter Saddam Hussein eine privilegierte Stellung in Staat und Gesellschaft einnahm. Ihr Engagement sowie ein friedlicher Verlauf der Wahl gelten als wichtiger Schritt für die Demokratisierung des Golfstaates.

Mehr als fünf Wochen hat es gedauert, bis das Ergebnis der irakischen Parlamentswahl endlich vorlag. Das Ergebnis allerdings entspricht weitgehend den Erwartungen: Das religiöse schiitische Bündnis des bisherigen Regierungschefs Ibrahim Jaafari hat seine Mehrheit im irakischen Parlament verloren. Mit 128 von 275 Sitzen stellt die Vereinigte Irakische Allianz aber auch im neuen Parlament die stärkste Fraktion. Dieses Resultat gab die Unabhängige Wahlkommission am 20. Januar 2006 in Bagdad bekannt. Der bisherige Koalitionspartner der Schiiten, die Kurdistan-Allianz, kam demnach bei der Parlamentswahl vom 15. Dezember auf 53 Sitze. Damit hat das bisherige Regierungsbündnis auch die Zweidrittelmehrheit, die es zur Wahl des Präsidenten und damit zur Regierungsbildung braucht, knapp verfehlt. Drittstärkste Fraktion im Repräsentantenhaus, wie das Parlament nunmehr heißt, wurde mit 44 Mandaten die arabisch-sunnitische Tawafuk-Front um Adnan ad-Dulaimi. Die Front für den nationalen Dialog des Alt-Baathisten Saleh al-Mutlak errang 11 Sitze.

Verfassungsreferendum am 14. Oktober 2005

Weitgehend unbehelligt von Terror und Gefechten haben die Iraker über ihre neue Verfassung abgestimmt. Der Vorsitzende der Wahlkommission, Adel al-Lami, erklärte, rund 60 Prozent der insgesamt 14 Millionen Wahlberechtigten hätten am 14. Oktober 2005 ihre Stimme abgegeben. Der irakische Übergangspräsident Dschalal Talabani hat die nächste Parlamentswahl im Irak für den 15. Dezember angesetzt.

Während Schiiten und Kurden die neue Verfassung unterstützen, hatten sich die Sunniten im Vorfeld des Referendums dagegen ausgesprochen. Sie befürchten durch das darin festgeschriebene föderalistische System eine Spaltung des Landes. Zudem fürchten sie, von den Erdölreserven im schiitischen Süden und dem kurdischen Norden des Landes abgeschnitten zu werden.

Beim Referendum im Oktober stimmten 78 Prozent für das Verfassungswerk, wie die unabhängige Wahlkommission am 25. Oktober in Bagdad mitteilte. Zwei sunnitische Provinzen stimmten zwar mit Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Verfassung, in der zuletzt entscheidenden Provinz Ninive wurde eine Zwei-Drittel-Mehrheit jedoch verfehlt. Damit wurde der lange umstrittene Text trotz großen Widerstands der sunnitischen Bevölkerungsgruppe gebilligt. Die neue Verfassung soll nach der Einsetzung einer neuen Regierung nach der Parlamentswahl am 15. Dezember in Kraft treten.

Wahl der Nationalversammlung (Übergangsparlament) im Irak (Januar 2005)

Vor der ersten Wahl einer irakischen Nationalversammlung am 30. Januar 2005 hatten die Terroranschläge zugenommen. Die Menschen im Irak haben dennoch ihr Recht auf freie Wahlen wahrgenommen. Auch Anschläge mit mehr als 30 Toten und ein weitgehender Wahlboykott der meisten Sunniten haben daran nichts geändert. Die Beteiligung lag bei etwa 60 Prozent.

Wahlberechtigt waren knapp 15 der 25 Millionen Iraker, davon etwa 1,2 Millionen im Ausland, rund 80.000 in Deutschland. Das Mindestalter betrug 18 Jahre. Gewählt wurde ein Übergangsparlament mit 275 Abgeordneten. Es bestimmt einen Staatspräsidenten und zwei Stellvertreter. Das dreiköpfige Staatspräsidium schlägt einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vor, der sich in der Nationalversammlung einer Vertrauensabstimmung stellen muss. Die Versammlung erarbeitet eine endgültige Verfassung, über die die Bevölkerung im Oktober abstimmen soll.

Die Verfassung ist Grundlage für Wahlen zu einer Nationalversammlung, die bis zum 15. Dezember 2005 bestimmt werden soll und eine neue Regierung wählt. Am Sonntag wurden zudem Ratsversammlungen in den Provinzen und ein kurdisches Regionalparlament gewählt.

Möglichst einfach wollten es die Organisatoren den Irakern machen, die unter Saddam früher nur ein Kreuz hinter seinem Namen und der Baath-Partei machen mussten. Eine halbe Million Informationsplakate wurden alleine für die Provinz Basra gedruckt. Einige erklären zum Beispiel in Bildergeschichten, Schritt für Schritt, wie das Wählen vor sich geht; im Irak wuchs in den vergangenen Jahren die Zahl der Analphabeten wieder. Um so wichtiger sind deshalb die Symbole, die das Wiedererkennen der Wahlbündnisse ermöglichen sollen.

Das größte und vermutlich aussichtsreichste Wahlbündnis, die "Vereinigte Irakische Koalition", die überwiegend aus schiitischen Parteien besteht, hat sich für eine brennende Kerze entschieden. Unter diesem Logo haben sich unter anderem der "Oberste Irakische Revolutionsrat", die schiitische Dawa-Partei und der "Irakische Nationalkongress" zusammengetan.

Das zweite große Wahlbündnis, die "Irakische Liste" von Übergangspremier Ijad Alawi, geht mit einem eher abstrakten Symbol ins Rennen. Es zeigt die geographischen Umrisse des Irak in einem Kreis auf blauem Hintergrund. Die Liste umfasst neben Alawis "Bewegung der Nationalen Eintracht" (INA) die "Bewegung irakischer Demokraten" seines Sicherheitsministers Kassim Dawud und diverse Parteien anderer Minister, Stammes- und religiöser Führer.

Der dritte große Block heißt schlicht "Die Iraker" und wird von Übergangspräsident Ghasi al-Jawir angeführt. Sein Symbol ist sehr einprägsam und gilt als bislang beste Marketing-Idee im irakischen Wahlkampf: Jawir wirbt mit dem Okal, dem doppelten schwarzen Stirnband, mit dem arabische Männer ihr Kopftuch, die Kuffaija, befestigen.

US-Präsident George W. Bush hat die Wahlen im Irak als einen durchschlagenden Erfolg bezeichnet. In großer Zahl und unter großem Risiko hätten die Iraker ein Bekenntnis für die Demokratie abgelegt, sagte Bush am Sonntag in Washington. Mit ihrer Teilnahme an freien Wahl hätten die Iraker die antidemokratische Ideologie der Terroristen abgelehnt und ihre Courage gezeigt. "Im Namen der amerikanischen Bürger möchte ich den Irakern zu dieser großen und historischen Leistung gratulieren", sagte Bush.

Die Schiiten haben die Parlamentswahl vor zwei Wochen im Irak gewonnen. Dem am 13. Februar veröffentlichten Wahlergebnis zufolge entfielen allein auf das Wahlbündnis "Vereinigte Irakische Allianz" 48 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 58 Prozent. Auf den zweiten Platz kam die Liste der Kurden mit 2,175 Millionen Stimmen oder 26 Prozent. Den dritten Platz belegte die Liste des von den USA unterstützten amtierenden Ministerpräsidenten Ajad Allawi mit 1,168 Millionen Stimmen (13,8) Prozent.

Die Einbindung der Sunniten in den politischen Prozess dürfte sich hingegen schwierig gestalten. Sie sind am 30. Januar weitgehend den Boykottaufrufen gefolgt.

Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen haben die 275 gewählten Abgeordneten des neuen irakischen Parlaments am 16. März in Bagdad ihren Amtseid abgelegt. Die Sieger der Parlamentswahl vom 30. Januar hatten sich mit der Einberufung der ersten Sitzung viel Zeit gelassen, was zu Unmut in der Bevölkerung führte. Die beiden stärksten Fraktionen, die Schiiten-Allianz und die Kurdenparteien, haben sich dem Vernehmen nach noch nicht auf die Besetzung aller Ministerposten geeinigt. Strittig ist außerdem die Zukunft der mehrheitlich von Kurden bewohnten Ölstadt Kirkuk, die nach dem Willen der Kurdenparteien der kurdischen Autonomieregion im Norden zugeschlagen werden soll.

Mehr als zwei Monate nach der historischen Wahl im Irak hat der Streit um die Besetzung zentraler Regierungsposten ein Ende gefunden. Der 72-jährige Kurde Dschalal Talabani, der Vorsitzende der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) wurde am 6. April mit 227 von 275 Stimmen zum Staatspräsidenten gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden der Schiit Adel Abdul Mahdi und der Sunnit Ghasi al Jawer benannt. Abdel Mahdi war vorher bereits Finanzminister, Jawer der bisherige Übergangspräsident des Irak. Die drei Politiker bilden den Präsidialrat, der einstimmig den neuen Regierungschef ernennen soll. Dieser unterbreitet dem Präsidialrat wiederum seine Kabinettsliste, die das Parlament anschließend mit absoluter Mehrheit billigen muss. Alle Ämter gelten bis zu der für Dezember 2005 geplanten Parlamentswahl.

Talabani sagte nach seiner Wahl vor den Abgeordneten, er werde sich am Aufbau eines demokratischen Staates beteiligen, "der die Freiheit für alle garantiert und der dem Terrorismus, der Korruption und dem rassistischen Gedankengut ihre Wurzeln entzieht". Der frühere kurdische Rebellenführer sprach sich für einen Dialog mit den Aufständischen aus: "Die Iraker, die Waffen tragen, um gegen ausländische Kräfte zu kämpfen, sind unsere Brüder und wir können mit ihnen reden", sagte er. Für El-Kaida-Anhänger um den jordanischen Extremisten Abu Mussab el Sarkawi gelte dies nicht.

Was kommt nach dem Krieg?

Die Regierung Bush war entschlossen, das Regime der Baath-Partei im Irak zu beseitigen. In der Debatte darüber, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, standen sich Demokratisierer und Pragmatiker gegenüber. Viele Realisten, wie etwa Henry Kissinger, unterstützten die Beseitigung des Baath-Regimes aus pragmatischen Gründen. Die längerfristige Besetzung einer arabischen Hauptstadt unter amerikanischer Führung lehnten sie jedoch ab. Zugleich hielten sie jeden Versuch der Demokratisierung von Völkern für aussichtslos, die keine Demokratie kennen oder anstreben. Den Realisten erschien es durchaus möglich und sinnvoll, autokratische Regime mit muslimischer Mehrheit in Richtung Demokratie zu drängen – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass diese Politik mit Umsicht betrieben wird. Zu viel Druck und zu große Ungeduld würden einen katastrophalen Rückschlag für die Vereinigten Staaten nach sich ziehen.

Auch die Frage, wie die Schiiten künftig an der Macht beteiligt werden können, bleibt bisher unbeantwortet. Die Schiiten stellen zwar die Bevölkerungsmehrheit im Irak, die politische Führung des Landes bestand bisher jedoch größtenteils aus Angehörigen der sunnitischen Minderheit. Auf amerikanischer Seite bestand die Befürchtung, man habe es bei den irakischen Schiiten letztlich mit dem verlängerten Arm Teherans zu tun, der im Irak eine islamische Republik nach dem Vorbild Irans aufbauen wolle.

US-Präsident George W. Bush und der britische Premierminister Tony Blair hatten sich nach einem Treffen auf Schloss Hillsborough nahe Belfast im April 2003 für eine "entscheidende Rolle" der UNO ausgesprochen.

Bush hatte angekündigt, in Irak so schnell wie möglich eine Übergangsregierung aus Irakern einsetzen zu wollen. Blair betonte, dass die Truppen der Alliierten "nicht einen Tag länger als notwendig" im Irak bleiben werden. Das Land werde nach einer Übergangsphase von den Irakern selbst verwaltet werden.

- Spiegel: Der Irak den Irakern

Die USA wollten ihre Pläne für eine Nachkriegsordnung für Irak von den Vereinten Nationen absegnen lassen. Die UNO sollte in mehreren Resolutionen die Grundlagen für die künftige irakische Regierung, den Verkauf irakischen Öls und humanitäre Hilfe bestimmen, sagte US-Außenminister Colin Powell.

Der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz hatte am 10. April 2003 im Washingtoner Senat die Pläne des Pentagons für eine Nachkriegsordnung in Irak vorgestellt. Der Minister beschrieb einen aus drei Phasen bestehenden Prozess zum Aufbau einer irakischen Regierung.

- Die erste Phase werde vom Amt für Wiederaufbau und humanitärer Hilfe geleitet, dem US-General a.D. Jay Garner vorstehen und das unter Aufsicht des US-Oberkommandos Mitte stehen soll. Das Amt soll die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen und die öffentlichen Bediensteten bezahlen.

- In einer nächsten Phase solle eine Übergangsbehörde gebildet werden, in der die Volksgruppen des Landes vertreten sein sollen. Sie solle gesetzgeberische und exekutive Macht erhalten. Garners Amt für Wiederaufbau übernehme damit zunehmend eine beratende Funktion.

- Die Übergangsbehörde werde mit der Vorbereitung von Wahlen und der Ausarbeitung einer neuen Verfassung betraut, so dass schließlich ein neues Regierungssystem entstehe.

- Spiegel: Wolfowitz´Drei Phasen-Plan

| Im Irak hatte der Chef der US-Verwaltung, Jay Garner, seine Arbeit aufgenommen. Den Menschen versprach er, die Wasser- und Energieversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. Und: "Wir werden schnell wieder gehen". Der Chef der Behörde für den Wiederaufbau Iraks und humanitäre Hilfen (OHRA) war dem Befehlshaber für die US-Truppen im Land, General Tommy Franks, unterstellt. Garners Behörde sollte dem Willen der US-Regierung zufolge den Irak verwalten, bis eine Übergangsregierung vorbereitet ist. |

| Der Diplomat und Anti-Terror-Spezialist Paul Bremer hatte den bisherigen zivilen Verwaltungschef Jay Garner abgelöst. Als bisheriger Leiter des ORHA sollte Garner sich nun vorrangig um den Wiederaufbau von Basisstrukturen und irakischen Ministerien kümmern. An der bisherigen Arbeit der US-Zivilverwalter hatte es zunehmend Kritik gegeben. Den Verantwortlichen wurde vorgeworfen, dass der Wiederaufbau des Landes nicht schnell genug vorankomme. Mit rigiden Sicherheitsmaßnahmen wollte Bremer der anhaltenden Gesetzlosigkeit in den Städten des eroberten Landes Herr werden. Die US-Truppen würden in Kürze den Befehl erhalten, auf Plünderer zu schießen, |

Gut sechs Wochen nach dem ersten Bombeneinschlag in Bagdad hat US-Präsident George W. Bush die Kampfhandlungen im Irak für weitgehend beendet erklärt. Die Aufgabe sei damit aber noch nicht erfüllt, warnte Bush am 1. Mai 2003 vor der Kulisse tausender Soldaten an Bord des Flugzeugträgers "Abraham Lincoln". Eine Siegeserklärung hat Bush bewusst vermieden. Ändern sollte sich deshalb im Irak zunächst einmal nichts. So sei in Teilen des Landes die Sicherheit noch nicht gewährleistet und die Anführer des gefallenen Regimes noch nicht gefasst. Zudem gehe die Suche nach Massenvernichtungswaffen weiter.

Resolutionen

Die USA und Großbritannien hatten als Siegermächte im Irakkrieg vom Weltsicherheitsrat die Vollmacht für eine umfassende Neugestaltung des Landes erhalten. Zugleich beschloss der Sicherheitsrat am 22. Mai 2003 mit einer in Washington formulierten umfangreichen Resolution die sofortige Aufhebung aller wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen das Nahost-Land. 14 der 15 Mitgliedstaaten stimmten mit Ja. Syrien nahm an dem Votum nicht teil. Der Sicherheitsrat gab den USA und Großbritannien damit grünes Licht für die Verwaltung und den Wiederaufbau des Iraks sowie die Bildung einer Übergangsadministration mit der Zielvorgabe, die Geschicke des Landes später in die Hand einer demokratisch legitimierten Regierung zu legen.

- Netzeitung.de: UN-Resolution zu Irak stößt international auf Zustimmung

Resolution 1500

Der UN-Sicherheitsrat hatte in einer Resolution die Bildung des irakischen Regierungsrates begrüßt. Entgegen dem ursprünglichen Wunsch der Regierung in Washington wurde das von den USA eingesetzte Übergangsgremium jedoch nicht formal als Iraks Regierung anerkannt. 14 der 15 Ratsmitglieder stimmten in New York für den von Washington eingebrachten Entwurf. Syrien enthielt sich der Stimme.

Die Resolution sieht unter anderem die Einrichtung einer UN-Unterstützungsmission (UNAMI) in Irak vor, bei der mehr als 300 Mitarbeiter humanitäre Hilfsleistungen koordinieren und in politischen Fragen beraten sollen.

Resolution 1511

Nach wochenlangem Tauziehen im UN-Sicherheitsrat hat die US-Regierung einen diplomatischen Sieg errungen. In New York verabschiedete das Gremium am 16. Oktober 2003 einstimmig eine neue Irak-Resolution, obwohl der US-Resolutionsentwurf nur marginal geändert worden war und wesentliche Forderungen Deutschlands, Frankreichs und Russlands nicht berücksichtigt wurden. Die gebilligte Resolution 1511 erteilte einer multinationalen Truppe im Irak unter US-Kommando das Mandat und rief die internationale Gemeinschaft zur finanziellen Unterstützung beim Wiederaufbau des zerstörten Landes auf. Zum ersten Mal in der Geschichte der UNO wurde damit eine Armee, die ohne Mandat des Sicherheitsrates ein Land eroberte, im Nachhinein zu einer multinationalen Friedenstruppe erklärt. Der UN-Beschluss nannte keinen konkreten Zeitpunkt, wann die Macht im Irak wieder ganz in irakische Hände übergehen soll.

Resolution 1546

Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates stimmten am 8. Juni 2004 für die Machtübergabe an eine souveräne Übergangsregierung im Irak am 30. Juni und erklärten, die neue Führung habe das Recht, jederzeit die internationalen Truppen zum Abzug aufzufordern. Damit endete formal die Besetzung des Irak. Die UNO sollte den Übergangsprozess aktiv unterstützen, bei der Organisation von Wahlen, der Ausarbeitung der Verfassung sowie beim Aufbau von Behörden helfen. Das Mandat für die US-geführte multinationale Streitmacht sollte mit dem Amtsantritt einer demokratisch gewählten Regierung Ende 2005/Anfang 2006 auslaufen. Nach der Amtsübernahme der Übergangsregierung am 30. Juni sah der Zeitplan Wahlen bis spätestens 31. Januar 2005 vor.

Neuer Regierungsaufbau

Regierungsrat

Erstmals seit der Entmachtung von Saddam Hussein hatte sich in Irak ein von den USA eingesetzter Regierungsrat konstituiert, der den Weg zu Wahlen ebnen sollte. Als erste Amtshandlung erklärten die 25 Mitglieder des Rats, der die religiöse und ethnische Vielfalt Iraks widerspiegeln sollte, den 9. April zum Feiertag, den Tag der Einnahme Bagdads durch US-Truppen. US-Zivilverwalter Paul Bremer sprach von einem "historischen Moment".

- Netzeitung.de: Regierungsrat eingesetzt

In einer Erklärung verpflichtete sich der Rat, neben der Wiederbelebung der Wirtschaft die Sicherheit im Lande wiederherzustellen. Das Gremium übernam für ein Jahr die Regierungsgeschäfte, sollte Minister ernennen sowie eine Verfassungskommission einberufen. Bremer hatte allerdings ein Veto-Recht. Dem Gremium gehörten 14 Schiiten, fünf Kurden, vier sunnitische Araber, eine Turkmenin und ein Christ an. Insgesamt saßen drei Frauen in dem Rat.

Der Übergangsrat in Irak hatte die 25 Minister nominiert, die das erste Kabinett nach dem Sturz von Saddam Hussein bilden sollte. Die konfessionelle und ethnische Zusammensetzung des Kabinetts entsprach derjenigen des Übergangsrats: 13 schiitische und fünf sunnitische Araber, fünf Kurden, sowie jeweils ein Mitglied der christlichen und der turkmenischen Volksgruppe.

Der provisorische irakische Regierungsrat wählte Ibrahim Al Dschafari am 30.07.2005 zu seinem ersten Präsidenten. Der aus Kerbela stammende Al Dschafari war gleichzeitig Sprecher der schiitischen Daawa-Partei ("Partei des Aufrufs"). Diese Partei wurde unter dem Regime von Saddam Hussein blutig verfolgt.

Die Übergabe der Macht im Irak an die Iraker nahm langsam Formen an. US-Außenminister Colin Powell unterrichtete UN-Generalsekretär Kofi Annan über den Zeitplan für die beschleunigte Machtübergabe. Das Weiße Haus stellte klar, dass die US-Streitkräfte auch nach dem Einsetzen einer Übergangsregierung im Juni 2004 als führende Besatzungsmacht im Land bleiben werden.

Das Abkommen zwischen der US-Zivilverwaltung und dem irakischen Regierungsrat sah vor, dass bis Mai 2004 eine "Übergangsversammlung" gewählt werden sollte, die dann bis Juni eine irakische Übergangsregierung einsetzen sollte. Zum 30. Juni 2004 sollte die von Paul Bremer geleitete Zivilverwaltung aufgelöst werden und die Übergangsregierung die volle politische Verantwortung übernehmen. Bis Ende 2005 sollten die Iraker in freien Wahlen ein Parlament bestimmen.

Regierung

Mit der Ernennung einer Regierung, die in einer Übergangszeit die wiederhergestellte irakische Souveränität verwalten sollte, hatte der Regierende Rat eine bemerkenswerte Abschiedsvorstellung gegeben. Der irakische Regierende Rat hatte am 1. Juni 2004 eine neue Präsidentschaft und Regierung bestellt und sich dann selbst aufgelöst. Staatsoberhaupt wurde der Sunnit Ghazi al-Yawer, Ministerpräsident der säkulare Schiit Iyad Allawi. Der Ministerpräsident hatte nach dem Übergangsgesetz die weitestgehenden Kompetenzen, während die Präsidentschaft eher protokollarische Funktionen ausübt.

Nun musste sich weisen, ob die neu ernannte Regierung den Spielraum, der ihr offen stand, auch auszunützen verstand. Da sie eine äußerst prekäre Legitimation hatte, musste sie schnelle praktische Erfolge vorweisen können, um dem Land die zur Entwicklung seiner politischen Institutionen nötige Ruhe zu verschaffen.

Die Minister wurden entsprechend dem Proporz der ethnischen und religiösen Gruppen im Land besetzt: dreizehn waren Schiiten, jeweils fünf sunnitische Araber und Kurden, ein Minister war Turkmene und einer Christ. Nur eine Frau gehörte dem 25-köpfigen Kabinett an. Geplant war, dass die neue Regierung bis zu den Januar 2005 geplanten Wahlen im Amt bleibt.

Übergangsverfassung

Der irakische Regierungsrat hatte am 8. März 2004 die Übergangsverfassung für das Land in Kraft gesetzt. Die Verfassung regelte die Geschicke des Staates ab der geplanten Machtübergabe am 30. Juni 2004 und sollte bis zur Parlamentswahl Ende 2004 oder Anfang 2005 gelten.

Der Islam war offizielle Staatsreligion und eine Quelle der Gesetzgebung. An der Staatsspitze sollte ein Präsident stehen, dem zwei Stellvertreter zugeordnet wurden. Das Kurdengebiet im Norden sollte autonom bleiben. Die anderen Provinzen des Landes sollten je eine Provinzregierung erhalten. Die Übergangsregierung, der am 30. Juni 2004 von den Besatzungsmächten die Gewalt übertragen wurde, bereitete Wahlen für ein Übergangsparlament vor. Ein Übergangsparlament sollte bis zum 15. August 2005 eine endgültige Verfassung ausarbeiten, über die in einem Referendum vor dem 15. Oktober 2005 abgestimmt werden sollte. Für den 15. Dezember desselben Jahres war eine neue Parlamentswahl geplant. Mindestens ein Viertel der Abgeordneten im Übergangsparlament waren Frauen.

5 Punkte-Plan

US-Präsident Bush legt Fünf-Punkte-Plan für den Aufbau des Irak vor

In seiner ersten von sechs geplanten Reden zur Lage im Irak erläuterte US-Präsident George W. Bush seinen Fünf-Punkte-Plan. Gut einen Monat vor der geplanten Machtübergabe im Irak hatte Bush am 25. Mai 2004 Amerikaner und Weltöffentlichkeit auf seinen Irak-Kurs eingeschworen. Vor dem Hintergrund nachlassender Unterstützung im eigenen Land erläuterte Bush in einer Rede am Kriegscollege des Heeres in Carlisle einen Fünf-Punkte-Plan zum Aufbau des Iraks.

Fünf Schritte sollten helfen, im Irak Demokratie und Freiheit zu erzielen:

Die Übergabe der Souveränität an eine irakische Übergangsregierung am 30. Juni 2004,

Hilfe beim Aufbau von Sicherheit und Stabilität im Irak,

der Wiederaufbau der irakischen Infrastruktur,

größere internationale Unterstützung

und das Hinarbeiten auf freie, landesweite Wahlen.

Laut Bushs Angaben machte die Finanzierung des Wiederaufbaus Fortschritte: 37 Länder hätten Zusagen dafür gemacht, sagte Bush. Insgesamt gebe es Finanzzusagen in Höhe von 13,5 Milliarden Dollar.

Als Teil des ersten Schrittes werde der Uno-Gesandte Lakhdar Brahimi im Laufe der Woche seine Empfehlungen für die Besetzung der Übergangsregierung nennen. Die USA und Großbritannien hatten zuvor im Uno-Sicherheitsrat den Entwurf einer Irak-Resolution zur Machtübergabe vorgelegt.

Auch nach der Übergabe würden die US-Soldaten im Irak bleiben, sagte Bush. Ihre Truppenstärke werde so lange wie nötig auf dem jetzigen Stand von etwa 138.000 Soldaten gehalten. Falls erforderlich, könnten weitere Truppen entsandt werden. Einige Dinge im Irak seien nicht nach Plan verlaufen, gestand Bush ein. Eine der unerwarteten Auswirkungen der schnellen Einnahme von Bagdad sei gewesen, dass irakische Elitesoldaten sich unter die Zivilbevölkerung gemischt hätten und nun "ausgeklügelte Terrorismus-Taktiken" verfolgten.

Bush kündigte einen Abriss des berüchtigten Abu-Ghreib-Gefängnisses bei Bagdad an, wo Iraker von US-Soldaten misshandelt worden waren. Es soll durch ein modernes Hochsicherheitsgefängnis ersetzt werden.

Spiegel: Bush legt Fünf-Punkte-Plan vor

Symbol der Nachkriegszeit: Abu Ghraib

Foltervorwürfe gegen Alliierte - Abu Ghraib

Die Foltervorwürfe aus Irak trafen die Besatzer ins Mark. US-Amerikaner und Briten bemühten sich um das Bild als Befreier und Missionare der Demokratie im Nahen Osten. Die Vorwürfe, wonach britische und US-Soldaten irakische Gefangene quälten, bestätigen jedoch die Angst vieler Iraker vor neuer Unterdrückung.

Der Golfkooperationsrat, dem Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Bahrein, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören, verurteilte die Misshandlungen, die gegen die Religion und "gegen internationales Recht wie die Genfer Konventionen" verstießen. US-Präsident George W. Bush hatte das Verteidigungsministerium angewiesen, Berichten über eine systematische Misshandlung von Gefangenen in Irak nachzugehen. Bush hatte sich gut eine Woche nach der Veröffentlichung der Bilder misshandelter Gefangener im Irak erstmals entschuldigt. "Es tut mir leid, dass die Gefangenen diese Demütigungen erleiden mussten", sagte Bush.

Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hatte vor dem Streitkräfteausschuss des Senats ausgesagt und die politische Verantwortung für die Misshandlungen übernommen. Er entschuldigte sich bei den Opfern und versprach Entschädigungen. Seinen Rücktritt schloss der 71-Jährige aus.

Auch der britische Premier Tony Blair hatte sich für Übergriffe britischer Soldaten auf irakische Gefangene entschuldigt. Die Verantwortlichen würden bestraft, sagte Blair. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und dem Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) waren Washington und London bereits seit Monaten über die Übergriffe informiert.

- FAZ: Misshandlungen im Irak

- Die Zeit: Außer Kontrolle

We got him

Der amerikanische Zivilverwalter im Irak, Paul Bremer, eröffnete eine Pressekonferenz am 14. Dezember 2003 mit den Worten "Ladies and gentlemen: We got him!".

Der amerikanische Zivilverwalter im Irak, Paul Bremer, eröffnete eine Pressekonferenz am 14. Dezember 2003 mit den Worten "Ladies and gentlemen: We got him!".

Ohne einen einzigen Schuss ist der gestürzte irakische Staatschef Saddam Hussein von US-Truppen festgenommen worden. Paul Bremer erklärte in einer Pressekonferenz, Saddam Hussein sei am Samstagabend in einem Erdloch im Keller eines Hauses in der Ortschaft Adwar entdeckt worden, etwa 16 Kilometer von Tikrit entfernt. Er habe keinen Widerstand geleistet. Staats- und Regierungschefs in aller Welt reagierten mit Erleichterung auf die Festnahme.

US-Präsident George W. Bush kündigte in einer Fernsehansprache an, Saddam Hussein werde die Gerechtigkeit erfahren, die er Millionen Menschen verweigert habe. Seine Festnahme markiere das Ende einer "dunklen und schmerzvollen Ära" im Irak. Er mahnte zugleich, das Ende der Gewalt bedeute dies aber nicht.

UN-Generalsekretär Kofi Annansagte, die Festnahme Saddams könne den Bemühungen um Frieden und Stabilität im Irak neuen Auftrieb geben.

Saddam Hussein wird nach seiner Festnahme durch US-Truppen als Kriegsgefangener behandelt. Das sagte US- Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. "Ihm werden die Rechte eines Kriegsgefangenen eingeräumt, und seine Behandlung wird durch die Genfer Konvention geregelt". Die Gefangennahme sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Demokratisierung des Irak.

Wie nachhaltig die Verhaftung Saddam Husseins am Ende wirken sollte, hing von mehreren Faktoren ab. Einzelne Nahost-Experten warnten davor, dass sich der Widerstand im Irak nicht nur kurzfristig, sondern auch auf längere Sicht intensivieren könnte. Längst opponierten im Zweistromland nicht mehr nur frühere Baathisten gegen die Koalition unter Führung der USA. Auch irakische Nationalisten, Islamisten und ausländische Militante mischten im blutigen Widerstand mit. Sie kämpften nicht für Saddam Hussein, sondern gegen die Fremdherrschaft der Alliierten.

Für den erfolgreichen Wiederaufbau im Irak würde es wichtig sein, wie gut und rasch Washington die Verantwortung für die Zukunft des Landes den Irakern übertragen würde. Die Festnahme Saddam Husseins war für diese Entwicklung nur von sekundärer Bedeutung. Für das irakische Volk bleibt immerhin die Genugtuung, dass der Verhaftete nun doch noch für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann.

- Department of Defense: "We got him"

- FAZ: Wir haben ihn

Am 19. Oktober 2005 hatte in Bagdad der Prozess gegen den früheren irakischen Diktator Saddam Hussein begonnen. Erster Anklagepunkt war das Massaker an Schiiten im Dorf Dudschail 1982. Saddam Hussein, dem die Todesstrafe drohte, erklärte sich für unschuldig.

Am 5. November 2006 wurde Saddam Hussein zum Tod durch den Strang verurteilt. Mehr als drei Jahre nach seinem Sturz wurde der irakische Ex-Diktator Saddam Hussein schließlich am 30. Dezember 2006 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch den Strang hingerichtet. Der 69-Jährige wurde im Morgengrauen gegen sechs Uhr Ortszeit gehängt. Reue habe Saddam nicht gezeigt, berichtete der Sicherheitsberater der irakischen Regierung, Muwaffak al-Rubai. Sechs Stunden später zeigte das Staatsfernsehen Videoaufnahmen, wie Saddam, der das Land als Staats- und Parteichef mit eiserner Hand fast 24 Jahre lang beherrscht hatte, zum Galgen geführt und ihm der Strick um den Hals gelegt wurde.

Hintergrundinformationen

Amnesty International: Jahresbericht 2002 Irak

Auswärtiges Amt: Irak Länderinformationen

CIA: The World Factbook 2002 -- Iraq

FES: Brennpunkt Irak

Library of Congress: Iraq - A Country Study

Quantara.de: Der Krieg am Golf

Portal der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Deutsche Welle (DW), Goethe-Institut Inter Nationes e.V. (GI) und Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

Rotes Kreuz: Die Genfer Konventionen

International Committee of the Red Cross: War in Iraq

University of Michigan - Documents Center: Iraq War Debate

UN-Sicherheitsrat

UN-Sicherheitsrat: Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats zum Irak

UN News Center Iraq

UN Office of the Iraq Programme Oil for Food

Internet-Seite der UN zu den Irak-Sanktionen

US-Botschaft in Deutschland

US Department of State: Iraq Update

White House: Iraq

Dossiers der Medien

BBC: After Saddam

CNN: War in Iraq

Deutsche Welle: Irak Konflikt

Haaretz.com (Israel): War in Iraq

Netzeitung.de: Irak

Netzeitung.de: Chronologie des Irak-Krieges

NZZ Online: Irak nach Saddam

Spiegel-Online: Showdown im Irak

Spiegel-Online: Angriff auf Saddam

stern: Irak Krieg

Süddeutsche Zeitung Online: Der Irak-Konflikt

tagesschau: Krieg gegen den Irak

tagesschau: Nach dem Krieg: was wird aus dem Irak?

TIME: War on Iraq

Washington Post: War in Iraq

Yahoo-Spezial: Der Irak-Konflikt

Yahoo-Spezial: Nachrichten aus der Arabischen Welt