Mai 2015

Clara Immerwahr (1870 – 1915): Promovierte Chemikerin, kompromisslose Pazifistin – und dennoch gescheitert?

Im Jahr 2015 könnte sowohl der 145. Geburtstag von Clara Immerwahr (verheiratete Haber) gefeiert – oder ihr 100. Todestag betrauert werden.

Gleich wofür man sich entscheidet, ein genauerer Blick auf das Leben dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin und mutigen Pazifistin, die die chemische Kriegsforschung ihres Ehemannes öffentlich kritisierte, lohnt sich in jedem Fall.

Jugend und Kindheit

Clara Immerwahr wird am 21. Juni 1870 auf einem landwirtschaftlichen Gut im schlesischen Polkendorf bei Breslau (heute Polen) als jüngste Tochter des Chemikers und Landwirts Philipp Immerwahr und seiner Frau Anna geboren. Die jüdische Familie pflegt einen eher großbürgerlichen Lebensstil, schätzt die schönen Künste und ist politisch wie auch religiös liberal eingestellt.

Schon früh beginnt Clara, sich für Naturwissenschaften zu interessieren: Wird sie zunächst zusammen mit ihren Geschwistern Elli, Rose und Paul von einem Privatlehrer unterrichtet, besucht sie seit ihrem siebten Lebensjahr – zumindest in den Wintermonaten, die die Familie bei der Großmutter väterlicherseits in Breslau verbringt – eine Höhere Töchterschule. Schnell fällt Clara als ebenso wissbegierige, kluge, fleißige und ehrgeizige Schülerin auf. Sie orientiert sich stärker an ihrem Bruder, der eine wissenschaftliche Karriere in Berlin anstrebt, als an ihren Schwestern, die auf eine frühe Heirat hoffen. So wächst schon bald ihr Wunsch, später Naturwissenschaftlerin zu werden.

Als Clara zwanzig Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter und das elterliche Landgut geht auf ihre Schwester Elli und deren Ehemann über. Clara hingegen zieht mit ihrem Vater nach Breslau. Bildung und Unabhängigkeit sind ihr wichtiger als die Ehe und so lehnt sie den Heiratsantrag ihres Tanzstundenfreundes Fritz Haber ab.

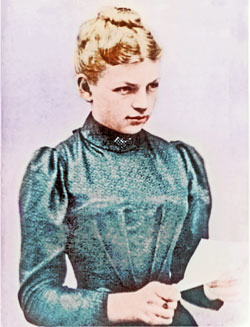

Clara Immerwahr (* 21. Juni 1870 in Polkendorf bei Breslau; † 2. Mai 1915 in Dahlem bei Berlin) während des Studiums. Foto: Wikimedia, gemeinfrei, ( http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clara_Immerwahr.jpg?uselang=de)

Die ersten mühevollen Schritte…

Mit ihrem Wunsch, eine akademische Karriere einzuschlagen, wählt Clara keinen leichten Weg: Im deutschen Kaiserreich des späten 19. Jahrhunderts sind Abitur oder gar ein Studium für Frauen nicht vorgesehen. Dementsprechend hat Clara viele Hürden zu überwinden, bevor sie an der Universität zugelassen werden wird:

Da es in Breslau kein Mädchengymnasium gibt, besucht sie zunächst eine Höhere Töchterschule. Diese führt jedoch nicht zum Abitur und berechtigt damit auch nicht zum Studium. Der Besuch des Lehrerinnenseminars bleibt somit die einzige Chance, mehr Bildung zu erlangen. Allerdings ermöglicht der Abschluss des Lehrerinnenseminars nur das Unterrichten an Mädchenschulen, nicht den Hochschulbesuch Dafür braucht Clara das Abitur und dafür wiederum eine Sondergenehmigung.

Als diese nach vielen Anstrengungen endlich vorliegt, wird Clara das Reifezeugnis zuerkannt: Mit einer weiteren von Clara erkämpften Sondergenehmigung darf die mittlerweile 26jährige als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität Breslau besuchen: 1896 wird ihr Gesuch zum „gastweisen Besuch von Vorlesungen über Experimental-Physik“ positiv beschieden (Leitner 1993, S. 38).

Als einzige Frau in den naturwissenschaftlichen Veranstaltungen wird Clara oft verspottet und angefeindet – von Professoren, von Kommilitonen und auch von Teilen ihrer Familie, die nicht versteht, warum die junge Frau sich nicht mit der ihr zugedachten gesellschaftlichen Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter zufrieden geben will (vgl. Ullrich 1993).

… auf dem Weg zur wissenschaftlichen Karriere

Auf der anderen Seite findet Clara auch Unterstützerinnen und Unterstützer: So erkannte die Leiterin des Breslauer Lehrerinnenseminars früh Claras Talent und vermittelt ihr das damals viel diskutierte Sachbuch „Unterhaltungen über die Chemie“ der britischen Autorin Jane Marcet. Auch Philipp Immerwahr unterstützt seine Tochter ideell wie auch finanziell.

Die angestrebte Promotion macht Clara ein Erlass des Kultusministeriums möglich. An der Bergakademie Clausthal-Zellerfeld untersucht sie die Löslichkeit schwerlöslicher Salze von Quecksilber, Kupfer, Blei, Cadmium und Zink. Einen Förderer ihrer Forschungsarbeit findet Clara in ihrem Doktorvater Richard Abegg, Professor für physikalische Chemie, der sie in seine Arbeiten einbezieht. So gelingt es Clara im Dezember 1900 allen Schwierigkeiten zum Trotz, als erste Frau an der Universität Breslau zu promovieren – mit der Auszeichnung magna cum laude.

|

Über ihre Arbeit als Laborassistentin Richard Abeggs, als Forscherin und Verfasserin von Beiträgen in Fachzeitschriften hinaus hält Clara Immerwahr Vorträge vor Frauenorganisationen und -instituten über Physik und Chemie im Haushalt. Dabei muss sie immer wieder erleben (und das zeichnet ein deutliches Bild der damaligen Mentalität!), dass die Zuhörerinnen nicht glauben wilt, dass sie diese Vorträge tatsächlich selbst verfasst hat.

Keine ideale Ehe

1901 begegnen sich Clara Immerwahr und Fritz Haber, dessen Heiratsantrag sie zehn Jahre zuvor abgelehnt hatte, auf einem Kongress in Freiburg wieder. Der inzwischen ebenfalls promovierte Chemiker hält erneut um Claras Hand an und nach langem Überlegen willigt Clara in die Ehe ein.

Im Jahr 1901 heiraten der 32jährige Wissenschaftler und die zwei Jahre jüngere Wissenschaftlerin. Die Ehe hätte eine ideale Wissenschaftler-Ehe werden können, doch für Clara geht dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Fritz Haber denkt vor allem an seine Karriere, für die ihm seine Frau den Rücken freihalten soll – ihr Forscherdrang und ihre Begabung verkümmern immer mehr.

Nachdem Fritz Haber eine Professorenstelle an der Technischen Universität Karlsruhe erhält, zieht das Paar nach Karlsruhe. Ihre Hoffnung, auch als Ehefrau in der Forschung arbeiten zu können, muss Clara indes bald aufgeben – zu groß sind die Widerstände der Laborkollegen, zu sehr wird sie von der Haushaltsführung und dem wissenschaftlichen Ehrgeiz ihres Mannes gefordert. Der Versuch, ihrer Rolle als Ehefrau gerecht zu werden, ihren Mann bei seinen Ambitionen zu unterstützen und gleichzeitig ihre Eigenständigkeit zu bewahren, scheitert spätestens an der Geburt des kränkelnden Sohnes Hermann im Jahr 1902.Fritz Haber lässt seine Frau mit ihren Sorgen und dem kranken Sohn allein und kümmert sich kaum um die beiden.

1906 muss Clara Immerwahr-Haber zum ersten Mal ins Sanatorium und zieht sich immer mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Nur als Professorengattin aufzutreten und selbst nicht mehr wissenschaftlich arbeiten zu können, ist ihr zuwider.

1909 gelingt Fritz Haber auch dank Claras Unterstützung der Durchbruch bei der Ammoniaksynthese. Ihr fachlicher Beitrag zu seiner Arbeit bleibt unerwähnt. Wie wenig glücklich dagegen ihre Ehe ist, vertraut Clara im selben Jahr ihrem Doktorvater Richard Abegg an:

|

Während Clara zunehmend ins Häusliche verdrängt wird, macht ihr Ehemann Fritz weiter Karriere und festigt die Kontakte zur chemischen Industrie. 1911 wird er zum ersten Direktor des Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft in Berlin ernannt, dem Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft. Clara und Fritz Habers Wissenschaftsverständnis ist keineswegs deckungsgleich, Die Spannungen zwischen den beiden werden zunehmend nicht mehr nur im Privaten deutlich.

|

Clara Immerwahrs radikaler Entschluss

Die Situation spitzt sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 zu. Der glühende Nationalist Fritz Haber treibt die Forschung zur chemischen Kriegsführung mit Giftgasen voran und unternimmt selbst Feldversuche an der Front. Engagiert tritt er dafür ein, dass sich das Kaiser-Wilhelm-Institut stärker in den Dienst der Kriegsführung stellt.

Mutig vertritt Clara Immerwahr-Haber hingegen auch in der Öffentlichkeit ihre pazifistische Grundhaltung, obwohl ihr Landesverrat vorgehalten wird, und verehrt die Kriegsgegnerin Bertha von Suttner. Selbst in der politischen Grundhaltung trennt das Ehepaar Welten.

Entsetzt muss Clara zusehen, wie ihr Mann die Entwicklung schrecklicher Waffen vorantreibt. Für sie ist das Giftgas-Unternehmen „eine Perversion der Wissenschaft“. Verzweifelt versucht sie, ihren Mann von weiteren Versuchen an der Front abzuhalten. Im April 1915 befehligt Fritz Haber selbst bei Ypern den Einsatz von Chlorgas. Bei diesem ersten ‚erfolgreichen‘ Giftgas-Großeinsatz verlieren über 5.000 englische und französische Soldaten qualvoll ihr Leben.

Als „Vater des Gaskriegs“ (zit. n. Heher 1992) wird Fritz Haber nach dieser Schlacht zum Hauptmann befördert und feiert dies im heimischen Haus in in Berlin-Dahlem. Aus Verzweiflung greift Clara nach dieser Feier in der Nacht zum 2. Mai 1915 zur Dienstwaffe ihres Mannes und tötet sich. Der erste Schuss geht in die Luft, der zweite trifft ins Herz. Zwei Stunden lebt Clara noch.

Clara Immerwahr Haber „setzt damit ein Fanal gegen Massenvernichtung; ein Signal zu einer Emanzipation der Naturwissenschaften, das nicht gehört worden ist.“ Zit. n. (Heher 1992)

Fritz Haber bricht am nächsten Tag dennoch zur Ostfront auf, der 12-jährige Sohn bleibt in Berlin zurück. Nur die Grunewald-Zeitung vom 8. Mai 1915 bringt zum Tod Clara Immerwahrs eine kurze Notiz:

|

Wie in dieser kurzen Zeitungsnotiz wird Clara Immerwahrs Selbsttötung vor allem als Folge einer scheinbar erblich begründeten Depression dargestellt. Ihre Abschiedsbriefe bleiben verschwunden, frühere Sanatoriumsaufenthalte werden als erste Anzeichen ihres Zusammenbruchs gedeutet. Wie Gerit von Leitner aufzeigt, war ihr Suizid jedoch der Schlusspunkt eines Ehe- und Familiendramas, dem ein langer Prozess der Entwürdigung und Zerstörung einer hochbegabten Frau vorausging. Ihr berühmter Ehemann hatte an diesem Prozess maßgeblich Anteil.

Von Fritz Haber ist nur eine Äußerung zum Freitod seiner Frau erhalten: In einem Brief im Juni 1915 schreibt er lakonisch „Sie hat das Leben nicht mehr ertragen.“ – als hätte er mit dem Lebensende Clara Immerwahrs nichts zu tun.

Kurz darauf heiratet Fritz Haber erneut. 1918 erhält er den Chemie-Nobelpreis für die Synthese von Ammoniak und bleibt bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1934 Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin.

Rezeption: Wie wird an Clara Immerwahr erinnert?

Im Gegensatz zu Fritz Haber gerät Clara Immerwahr schnell in Vergessenheit. Ihre Beteiligung an den Forschungserfolgen ihres Mannes wird lange nicht erkannt und gewürdigt. Eine Forschungsstelle der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin trägt heute noch den Namen „Fritz-Haber-Institut“. Clara Immerwahr-Haber wird im wissenschaftlichen Kontext verschwiegen.

Erst spät ändert sich das: Im Jahr 1991 stiftet die Sektion Deutschland der Internationalen Vereinigung der Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) die Clara-Immerwahr-Auszeichnung. Mit ihr werden Menschen gewürdigt, die sich in ihrem Beruf, an ihrem Arbeitsplatz ungeachtet persönlicher Nachteile aktiv gegen Krieg, Rüstung und gegen andere Bedrohungen für die Grundlagen menschlichen Lebens eingesetzt haben.

In unregelmäßigen Abständen verleiht der Verein IPPNW (Internationale Ärzten gegen den Atomkrieg, Ärzte in Sozialer Verantwortung) den Clara-Immerwahr-Award für Zivilcourage

Die Technische Universität Berlin vergibt seit 2012 jährlich den „Clara Immerwahr Award“ und würdigt damit hervorragende Forschungsergebnisse einer exzellenten Nachwuchswissenschaftlerin auf dem Gebiet der Katalyse.

In Karlsruhe haben engagierte Bürger/innen im Jahr 2009 Weg auf dem Gelände der Universität Karlsruhe den Fritz-Haber-Weg eigenmächtig in Clara-Immerwahr-Weg umbenannt. Ihre offiziell nichtgenehmigte Aktion begründen sie so:

|

In einem Neubaugebiet in der Karlsruher Südstadt wurde 2001 offiziell ein Platz nach Clara-Immerwahr-Haber benannt.

Clara-Immerwahr-Haber-Platz in Karlsruhe. Foto: Laura Siggelkow

Einem größeren Publikum bekannt wurde die Wissenschaftlerin und Pazifistin durch das 2014 ausgestrahlte ARD-Drama "Clara Immerwahr".

Ob es so etwas wie eine historische Gerechtigkeit gibt? Auf jeden Fall bleibt zu hoffen, dass die Zeit der Ignoranz und der verfälschten und verzerrten Erinnerungen an diese außergewöhnliche Frau vorüber sind. Clara Immerwahr sollte in der Wissenschaftsgeschichte wie auch im öffentlichen Gedächtnis endlich der ihr entsprechende würdige Platz eingeräumt werden.

Mai 2015 (Anna Pfaff, Bea Dörr)

Zitierte Quellen, Literatur und Links

Literatur

- Dick, Jutta: Clara Immerwahr, Chemikerin.

In: Jutta Dick/Marina Sassenberg (Hg.): Lexikon Jüdische Frauen im 19. und 20. Jahrhundert, Reinbek 1993, S. 187-188. - Leitner, Gerit von: Der Fall Clara Immerwahr: Leben für eine humane Wissenschaft. München 1993.

- Roloff, Christine: Clara Immerwahr, verh. Haber (1870-1915). Erste deutsche Chemikerin, die an einer deutschen Universität promovierte.

In: Schlüter, Anne (Hg.): Pionierinnen – Feministinnen – Karrierefrauen? Pfaffenweiler 1992, S. 93-95.

Links

- Buß, Christian: ARD-Drama "Clara Immerwahr": Mein Mann, der Massenmörder. In: Spiegel-Online am 27. Mai 2014

- Heher Jörn: Wer ist Clara Immerwahr? Das Leben einer talentierten Forscherin. www.ippnw.de/soziale-verantwortung/clara-immerwahr-auszeichnung

- Institut für angewandte Tautologie (IAT): Zuviel der Ehre : Fritz-Haber-Weg in Clara-Immerwahr-Weg umbenannt.

https://linksunten.indymedia.org - Jehle, Stefan: Erstem Giftgasangriff der Geschichte folgte Ehedrama im Hause Haber. Clara Immerwahr wählte elf Tage nach der Offensive von Ypern, Belgien, den Freitod. www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de

- Pusch, Luise: Clara Immerwahr, verh. Haber. In: Pusch, Luise (Hg.): Fembio.

www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/clara-immerwahr/ - Ullrich, Volker: Die Zerstörung einer Frau.

Die Zeit Online, am 04. Juni 1993 Nr. 23. (Die Zerstörung einer Frau) - Verantwortliches Verhalten und mutiges Handeln. Clara-Immerwahr-Auszeichnung der IPPNW.

www.ippnw.de/soziale-verantwortung/clara-immerwahr-auszeichnung

Der Film:

Clara Immerwahr

ARD Deutscher Fernsehfilm 2014, Ausstrahlung war am Mi, 28.05.14, 20:15 Uhr

(Der ganze Film auf YouTube www.youtube.com/watch?v=8zDZkPwPNtE)