Dossier

Weltwassertag

22. März

Wasser ist für viele Menschen ein selbstverständliches Gut. Aber wie lange noch? Auch wenn wir im Vergleich zu anderen Ländern (noch) über ausreichende Wasserreserven verfügen, bekommen wir die Wasserknappheit als Folge des Klimawandels zunehmend zu spüren: Im Sommer führen Flüsse immer weniger Wasser, Bäume vertrocknen und die Landwirtschaft hat mit Dürren zu kämpfen.

Doch Wasser ist die Grundlage des Lebens. Ozeane, Flüsse, Seen, Tümpel und Bäche bieten einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Wasser ist eine Energiequelle, ein Rohstoff, ein Wirtschaftsfaktor. Wir nutzen Wasser nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für unsere Hygiene. Das Grundwasser ist unser Trinkwasserspender.

Der Druck auf die knappe Ressource nimmt zu. Der lebenswichtige Rohstoff hat eine enorme ökonomische Bedeutung und birgt erhebliches politisches Konfliktpotential. Wird das Wasser knapp? Gibt es ein Recht auf sauberes Wasser? Und wie kann jeder Mensch Wasser sparen? Dieses Dossier gibt einen Überblick.

Kurz & knapp: Wasser

- Wasser ist ein knappes Gut: Nur knapp drei Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum greifen immer mehr Menschen auf diese begrenzte Ressource zu. Die Folgen des Klimawandels mit Dürreperioden und Starkregenereignissen sorgen für eine weitere Verknappung.

- Mit dem jährlich am 22. März stattfindenden Weltwassertag wird auf die Ressource Wasser als der Grundlage allen Lebens auf der Erde aufmerksam gemacht.

- Noch ist Deutschland vergleichsweise wasserreich. Doch voraussichtlich wird es auch hierzulande zu Wasserknappheit kommen. Warum? Mehr Hitzeperioden infolge des Klimawandels, starke Belastungen durch Nitrat und andere Schadstoffe wie PFAS (per- und polyfluorierte Chemikalien) sowie eine hohe indirekte Wassernutzung wirken sich negativ auf unseren Wasserhaushalt aus. Daher hat die Bundesregierung im März 2023 eine Nationale Wasserstrategie beschlossen.

- Das Recht auf sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Bis 2030 will die internationale Staatengemeinschaft allen Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Wasser und angemessenen Sanitäranlagen ermöglichen. Das ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

- Doch noch immer haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und 3,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicheren Sanitäranlagen.

- Wir alle können Wasser sparen, indem wir Leitungswasser statt Flaschenwasser trinken, weniger Fleisch essen und beim Zähneputzen oder Händewaschen den Wasserhahn zudrehen.

Wie ist die Wassersituation weltweit?

Wie entsteht Wasserknappheit? Eigentlich verliert die Erde doch kein Wasser, sondern es besteht ein ständiger Wasserkreislauf: Wasser verdunstet, wird in den höheren Luftschichten zu Wolken, deren Niederschlag wieder zu Boden fällt. Antworten warum und wo Wasser knapp wird, finden Sie in diesem Absatz.

Wasser ist eine begrenzte Ressource. Nur ein kleiner Teil des verfügbaren Wassers ist Süßwasser, nicht einmal drei Prozent. Auf dieses Süßwasser, das in Eis und Schnee oder im Grundwasser (z. B. Seen und Flüsse), möchten immer mehr Menschen und die wachsende Wirtschaft zugreifen. In den letzten 40 Jahren ist der Wasserverbrauch weltweit um etwa ein Prozent pro Jahr gestiegen. Bis 2050 wird sich dieser Trend in ähnlicher Geschwindigkeit fortsetzen. Die gute Nachricht: Global gesehen haben immer mehr Menschen Zugang zu sauberem Wasser. 2023 waren das 73 Prozent der Weltbevölkerung (Quelle: Weltbank). Gleichzeitig haben immer noch 2,2 Millarden Menschenkeinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Im Zuge des Klimawandels wird Wasser immer kannper werden, sowohl in Gebieten, in denen heute noch ausreichend Wasser vorhanden ist (z. B. bei uns, in Zentralafrika oder Ostasien) als auch verstärkt an Orten, an denen es heute schon zu wenig Wasser gibt (z. B. im Nahen Osten oder in der Sahelzone).

Folgen des Klimawandels: Durch höhere Temperaturen verdunstet mehr Wasser als früher, Flüsse trocknen aus, Eis und Schnee schmelzen. Mit der zunehmenden Trockenheit sinkt der Grundwasserspiegel und die Böden trocknen aus. Bei Starkregen und Hochwasser können die Wassermassen dagegen nicht in die Böden einsickern, sondern perlen an der Oberfläche ab und fehlen dann dem Grundwasser. Zudem kommt es zu Verschmutzungen im Süßwasservorkommen.

(Quelle: Weltwasserbericht 2023 der Vereinten Nationen)

Weltwasserbericht 2024

Seit 1992 gibt es den von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Weltwassertag, mit dem jährlich am 22. März auf die Ressource Wasser als wichtigster Grundlage allen Lebens auf der Erde aufmerksam gemacht wird. Wasser kann Grundlage für Wohlstand und Frieden sein. Unsicherer oder fehlender Zugang zu Trinkwasser kann wiederum Armut und Konflikte verstärken. Die gute Nachricht aus dem UN-Bericht für 2024 ist: Bisher hat Wassermangel – entgegen allen Erwartungen – noch keine wesentlichen Konflikte ausgelöst. Die schlechte Nachricht: Die Nachhaltigkeitsziele für die Wasser- und Sanitärversorgung sind bis 2030 kaum noch zu erreichen. Nicht hilfreich ist da der Rückgang von Entwicklungshilfe im Bereich Wasser um 15 Prozent in den letzten zehn Jahren.

Wohlstand und Wasserverfügbarkeit hängen eng zusammen. Einerseits schätzt der Weltwasserbericht 2024, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Arbeitsplätze in Staaten mit geringem Einkommen von Wasser abhängen. Wasserzugang stärkt demnach die Wirtschaft in diesen Ländern. Gleichzeitig hat der Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene „positive Nebeneffekte“ auf Gesundheit und die Möglichkeit Bildung in Anspruch zu nehmen oder einer Beschäftigung nachzugehen.

(Quelle: Weltwasserbericht der Vereinten Nationen 2024: Wasser für Wohlstand und Frieden)

Überblick über die Unterpunkte des SDG 6

Überblick über die Unterpunkte des SDG 6

6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen.

6.2: Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in prekären Situationen.

6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.

6.4: Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu verringern.

6.5: Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umsetzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

6.6: Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen.

6.a): Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser und Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien.

6.b): Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken.

Weitere Informationen

Thomas Kluge: Millenniumsziele und das Thema Wasser in Bürger & Staat 4/2018 (PDF)

Konflikte um Wasser

Angesichts dieser Zahlen und des sich verschärfenden Klimawandels ist die Vermutung naheliegend, dass gewaltsame Auseinandersetzungen um Wasser immer wahrscheinlicher werden. Lesen Sie hierzu den Artikel „Konflikte um eine knappe Ressource“ der Friedens- und Konfliktforscherin Christiane Fröhlich in unserer Zeitschrift Bürger & Staat 4/2018.

Gletscherschutz

Weltwassertag 22. März 2025

Die weltweite Erhitzung des Klimas stellt auch für Gletscher eine große Gefahr da. Milliarden Menschen sind von den Veränderungen, die mit schmelzenden Gletschern einhergehen betroffen. Mehr Schmelzwasser fließt aus den Gebirgen in die Täler, sucht sich neue Wege und kann Fluten sowie Erdrutsche verursachen und lässt den Meeresspiegel weiter steigen. Im Rahmen der Klimaanpassung ist ein Blick auf die Gletscher und der bestmögliche Schutz des „ewigen“ Eises essentiell.

- Gletscher schmelzen schneller als je zuvor: Im Zuge des Klimawandels wird unser Planet immer heißer und die „gefrorene Welt“ immer kleiner. Der Wasserkreislauf wird so immer unabsehbarer und risikoreicher.

- Verheerende Folgen bei Gletscherrückgang: Wenn sich Schmelzwasser neue Wege sucht sind Milliarden Menschen von Fluten, Dürren, Erdrutschen und steigendem Meeresspiegel bedroht.

- Gletscherschutz ist eine Überlebensstrategie: Den Klimawandel zu bekämpfen, indem beispielsweise Treibhausgase reduziert werden, und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen, indem Schmelzwasser nachhaltiger für Trinkwasser, Wirtschaft und Bewässerung in der Landwirtschaft eingesetzt wrid.

Wie trifft Wasserknappheit Kinder?

Wasserkrise gefährdet das Leben von 190 Millionen Kindern

Mit am schwersten trifft es Kinder: Eine im März 2023 erschienene Analyse des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF mit dem Titel „Triple Threat“ hat ergeben, dass 190 Millionen Kinder in zehn afrikanischen Ländern, vor allem in West- und Zentralafrika, durch eine dreifache Wasserkrise besonders gefährdet sind. Bei ihnen kommen eine unzureichende Versorgung mit Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene, eine hohe Last an durch schmutziges Wasser verursachte Krankheiten und hohe Risiken durch den Klimawandel zusammen. Täglich sterben weltweit mehr als 1.000 Kinder unter fünf Jahren an Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser, fehlende Sanitäreinrichtungen und mangelnde Hygiene verursacht werden (Quelle: UNICEF).

Karte als barrierefreie Tabelle

Karte als barrierefreie Tabelle

| Land | Platz im globalen Ranking |

|---|---|

| Chad | 1 |

| Somalia | 2 |

| Nigeria | 3 |

| Mali | 6 |

| Benin | 7 |

| Burkina Faso | 9 |

| Niger | 10 |

| Guinea | 12 |

| Elfenbeinküste | 13 |

| Kamerun | 15 |

Flucht und Wasser

Menschen, die aufgrund von Umweltkatastrophen wie Überflutungen oder Dürreperioden ihre Heimat verlassen müssen, kann man als „Wasserflüchtlinge“ oder „Wasservertriebene“ oder allgemeiner als „Klimaflüchtlinge“ bezeichnen. Hierbei lassen sich jedoch regionale Schwerpunkte ausmachen: Die weitaus größte Zahl der „Wasser- oder Klimaflüchtlinge“ konzentriert sich auf den globalen Süden. Betroffen sind vor allem Menschen in Asien und Afrika, die zumeist auch von Armut betroffen sind.

Prognosen von Klimafachleuten zufolge ist mit einer Zunahme von Katastrophenvertriebenen aufgrund des Klimawandels zu rechnen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass Hilfsorganisationen eine Erweiterung der Genfer Flüchtlingskonvention fordern. Wenn Überschwemmungen, extreme Wetterereignisse und Dürren Menschen zur Flucht veranlassen, muss darüber nachgedacht werden, auf welche Art und Weise sie von wem Unterstützung benötigen.

zum Thema

Weitere Artikel

Karl-Heinz Meier-Braun

Auf der Flucht vor dem Klima

Migration in Zeiten des Klimawandels und im Schatten von Corona

zum Online-Dossier

Jochen Oltmer

„Wasserflüchtlinge“: Umweltkatastrophen und Migration

Umweltbedingte Migration

zum Beitrag im Heft „Bürger & Staat: Wasser“

Gibt es ein Recht auf sauberes Wasser?

Das Recht auf sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Das hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 2010 in der Resolution 64/292 mit großer Mehrheit beschlossen. Sie „erkennt das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung als ein Menschenrecht an, das unverzichtbar für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte ist“.

64/292 Das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung

64/292 Das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung

Ausschnitt der Resolution

„Die Generalversammlung,

(...)

tief besorgt darüber, dass etwa 884 Millionen Menschen keinen Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und mehr als 2,6 Milliarden keinen Zugang zu einer sanitären Grundversorgung haben, und höchst beunruhigt darüber, dass jedes Jahr infolge von wasser- und sanitärbedingten Krankheiten etwa 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben und 443 Millionen Schultage verloren gehen,

in der Erkenntnis, wie wichtig der gleiche Zugang zu einwandfreiem und sauberem Trinkwasser und zu Sanitärversorgung als fester Bestandteil der Verwirklichung aller Menschenrechte ist, (...)

- erkennt das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung als ein Menschenrecht an, das unverzichtbar für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte ist;

- fordert die Staaten und die internationalen Organisationen auf, im Wege der internationalen Hilfe und Zusammenarbeit Finanzmittel bereitzustellen, Kapazitäten aufzubauen und Technologien weiterzugeben, insbesondere für die Entwicklungsländer, um die Anstrengungen zur Bereitstellung von einwandfreiem, sauberem, zugänglichem und erschwinglichem Trinkwasser und zur Sanitärversorgung für alle zu verstärken; (...)“

Wie ist die Situation in Deutschland?

In Hinsicht auf das UN-Nachhaltigkeitsziel steht Deutschland zunächst scheinbar sehr gut da: 100 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu sauberem Trinkwasser (Quelle: Weltbank). Die Klimakrise stellt jedoch auch diese Selbstverständlichkeit in Frage: Laut einer Studie der Europäischen Umweltagentur erhitzt sich Europa aktuell schneller als alle anderen Kontinente. Hitze und Dürren stellen laut der Studie eine Gefahr für Nahrungsmittelproduktion, Ernährungssicherheit und Trinkwasserversorgung in Süd- und Mitteleuropa dar (Quelle: Deutschlandfunk).

Daten des Grace-Satelliten vom Global Institute for Water Security in Kanada (GIWS), der National Aeronautics and Space Administration (NASA) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeigen: Deutschland verliert jährlich 2,5 Kubikkilometer Süßwasser. In zwanzig Jahren wird Deutschland voraussichtlich eine Wassermenge von der Größe des Bodensees verloren haben (Quelle: ZDF online). Mittelfristig ist es also wahrscheinlich, dass es auch in Deutschland zu Wasserknappheit kommt. Woran liegt das?

Zunahme von Dürreperioden

Die Sommer der letzten Jahre haben regelmäßig Hitzerekorde gebrochen. Der interaktive Grundwasser-Atlas von Correctiv zeigt, wo in Deutschland das Grundwasser seit 1990 sinkt, gleich bleibt oder steigt. Das Fazit: An knapp 50 Prozent der insgesamt 6.700 Messstellen ist das Grundwasser in den Dürrejahren zwischen 2018 und 2021 auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen. Insgesamt ist der Grundwasserstand in den letzten Jahrzehnten mehr gesunken als gestiegen. Auch die aktuelle kurzfristige Entspannung der Lage ändert an diesem Trend nichts.

Die abnehmenden Grundwasserstände und die Zunahme von Dürreperioden bleiben für Mensch und Natur nicht ohne Folgen. Wälder erleiden durch vermehrte und langanhaltende Trockenperioden schwere Schäden, die Waldbrandgefahr steigt, während die Landwirtschaft große Ernteausfälle zu beklagen hat. Insbesondere während der Sommermonate könnten deswegen zukünftig Regelungen notwendig werden, die den Wasserverbrauch für manche Bereiche beschränken. Wasser könnte auch für Privathaushalte rationiert werden müssen.

Nationale Wasserstrategie

Damit in Deutschland das Wasser aufgrund der Klimakrise nicht knapp wird, hat das Bundeskabinett Mitte März 2023 die erste Nationale Wasserstrategie beschlossen. Sie bündelt erstmals wasserbezogene Maßnahmen in allen relevanten Sektoren und hat ein modernes Wassermanagement zum Ziel. So soll die Wasserversorgung in Deutschland für die nächsten Jahrzehnte bis 2050 gesichert werden. Zu den rund 80 Maßnahmen zählen beispielsweise die Schaffung von mehr Grünflächen und die Entsiegelung von betonierten Flächen. Außerdem sollen mehr Wasserspeicher angelegt und mithilfe von Fernwasserleitungen soll Wasser von wasserreichen in besonders trockene Gebiete geleitet werden können. Fachleute beklagen seit Jahren, Deutschland unternehme zu wenig gegen die drohende Austrocknung und zur Umsteuerung bleibe nur noch wenig Zeit (Quellen: Zeit online, tagesschau).

Wie viel Wasser verbrauchen Privatpersonen in Deutschland?

Grafik als barrierefreie Tabelle

Grafik als barrierefreie Tabelle

| Art des Verbrauchs | Liter |

|---|---|

| Baden/Duschen/Körperpflege | 46 |

| Toilettenspülung | 34 |

| Wäsche waschen | 15 |

| Kleingewerbeanteil | 11 |

| Geschirrspülen | 8 |

| Raumreinigung/Garten | 8 |

| Essen/Trinken | 5 |

| Insgesamt | 127 |

In Deutschland verbrauchen wir im Schnitt pro Kopf deutlich weniger Wasser als in früheren Jahrzehnten. Während jede Person im Jahr 1991 noch 144 Liter Wasser je Tag aus dem häuslichen Wasseranschluss verwendete, waren es 30 Jahre später im Jahr 2021 noch 127 Liter (Quellen: Umweltbundesamt; BDEW).

Doch die indirekte oder virtuelle Wassernutzung, also der Wasserverbrauch für die (meist im Ausland erfolgte) Herstellung von Nahrungsmitteln und Konsumgütern, ist enorm. Man spricht hier auch von virtuellem Wasser. Unser sogenannter „Wasserfußabdruck“ ist deshalb sehr groß und betrug 2022 pro Kopf 48 gefüllten Badewannen täglich (Quelle: ZDF online).

Unser Wasserfußabdruck

In einer 50 Gramm schweren Tomate stecken im globalen Durchschnitt zehn Liter Wasser, in einem Baumwollshirt 2.500 Liter und in 200 Gramm Rindersteak 3.100 Liter Wasser. Jedes Produkt, das wir benutzen oder konsumieren, verbraucht bei seiner Herstellung eine bestimmte Menge Wasser. Und das ist in der Regel ein Vielfaches der im fertigen Produkt enthaltenen Menge.

Wie können wir alle Wasser sparen?

Wie viel Wasser verbraucht die deutsche Wirtschaft?

Zu den größten Wassernutzern gehören Energieversorgungsunternehmen, der Bergbau und das verarbeitende Gewerbe, die öffentliche Wasserversorgung und die Landwirtschaft. Laut Statistischem Bundesamt verwendeten Betriebe in Deutschland – ohne Betriebe der öffentlichen Wasserversorgung – im Jahr 2019 insgesamt rund 15,3 Milliarden Kubikmeter Frischwasser (insgesamt 20 Mrd.). Ein Großteil der Wassermenge, rund 85 Prozent, wurde zu Kühlzwecken genutzt. Während der Wasserverbrauch im Energiesektor, dem Bergbau und verarbeitenden Gewerbe seit Jahren rückläufig ist, steigt er in der Landwirtschaft an (Quelle: Umweltbundesamt). Zudem legen Correctiv-Recherchen nahe, dass die Wassernutzung durch die Landwirtschaft tatsächlich um ein Vielfaches höher liegen müsste als die offiziellen zwei Prozent, da diese Zahl auf Selbstauskünften basiert und im EU-Vergleich äußerst niedrig ausfällt.

Insgesamt verbrauchen der Kohletagebau, Chemiefirmen und die Nahrungsmittelindustrie laut Correctiv-Recherchen fast viermal so viel Fluss- und Grundwasser wie alle Menschen in Deutschland zusammen. Zu den größten Wassernutzern gehören etwa die Tagebaue von RWE oder der Chemiekonzern BASF. Da viele Unternehmen Wasserverträge mit günstigen Preisen und jahrzehntelangen Laufzeiten besitzen oder Wasser sogar kostenlos nutzen können, sind sie bisher nicht dazu angehalten, Wasser zu sparen. In der Mitte März 2023 vorgelegten Nationalen Wasserstrategie heißt es zwar, dass die Bundesregierung bis 2025 prüfen will, ob die Nutzung von Wasser künftig in allen Bundesländern kostenpflichtig werden soll. Doch was passiert, wenn die Konkurrenz um die knapper werdende Ressource Wasser in den nächsten Jahren größer wird? Wird das Wasser dann für Privathaushalte rationiert, während die Industrie weiter viel Wasser verbraucht? Die Organisation Campact kritisiert etwa an der neuen Wasserstrategie, dass in früheren Entwürfen noch ein Vorrang für die Trinkwasserversorgung enthalten gewesen sei. In der jetzt beschlossenen Fassung werde auch die Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie genannt, die vorrangig mit Wasser versorgt werden müsse (Quellen: Zeit online, tagesschau).

Grafik als barrierefreie Tabelle

Grafik als barrierefreie Tabelle

| Branche | Angabe in Prozent |

|---|---|

| Energieversorgung | 44,2 |

| Bergbau und verarbeitendes Gewerbe | 26,8 |

| Öffentliche Wasserversorgung | 26,8 |

| Landwirtschaft | 2,2 |

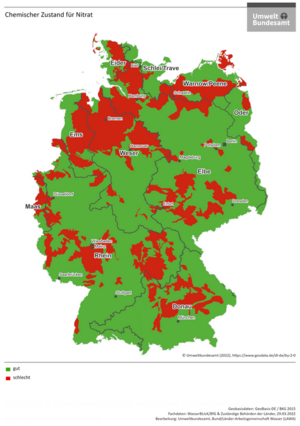

Nitratbelastung des Wassers

Ein weiteres Problem stellt die Belastung des Grundwassers durch Stoffe wie Nitrat dar. Hierfür ist unter anderem die stickstoffhaltige Düngung unserer landwirtschaftlichen Flächen verantwortlich. So weisen 17,5 Prozent der Messstellen des repräsentativen EUA-Grundwassermessnetzes (Messnetz für die Berichterstattung an die Europäische Umweltagentur) Nitratgehalte über dem Schwellenwert von 50 mg je Liter auf (Quelle: Umweltbundesamt). Damit ist die Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland weiterhin zu hoch, so das Fazit des alle vier Jahre erscheinenden Nitratberichts 2020 des Bundesumweltministeriums und des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

PFAS im Grundwasser

Auch die Belastung von Böden und Grundwasser durch die sogenannten PFAS sind höchst problematisch. PFAS sind per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, die in vielen Industriebereichen, aber auch Haushaltsgegenständen wie beschichteten Pfannen, Regenkleidung, Schuhen, Zahnseide oder Backpapier Verwendung finden. Aktuell bekannt sind rund 4.700 PFAS. Schätzungen gehen jedoch von mehr als 10.000 verschiedenen Stoffen aus. Da PFAS nicht abbaubar sind, werden sie auch Ewigkeitschemikalien genannt. Über die Luft, Gewässer oder die Düngung mit verunreinigtem Klärschlamm gelangen PFAS in unsere Böden und das Grundwasser. Die flächendeckende Sanierung von Böden und Grundwasser ist fast unmöglich. Menschen nehmen PFAS über Lebensmittel und das Trinkwasser auf und die giftigen Stoffe reichern sich aufgrund ihrer Langlebigkeit in unseren Organen an. Von einigen PFAS ist bekannt, dass sie gesundheitsschädlich sind und zum Beispiel Krebs erzeugen oder die Fruchtbarkeit verringern können. Wegen der großen Gefahren, die von PFAS für Umwelt und Gesundheit ausgehen, setzt sich Deutschland zusammen mit Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden für ein EU-weites Verbot von PFAS ein (Quellen: BMUV; Umweltbundesamt).

Wie geht es unseren Gewässern?

Wasser ist nicht nur für unsere Ernährung und Hygiene wichtig. Seen, Tümpel, Bäche, Flüsse und Meere bieten einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Und auch für uns Menschen versprechen Badegewässer an heißen Sommertagen eine erfrischende Abkühlung. Die Qualität unserer Gewässer spielt somit für uns und die Umwelt eine wichtige Rolle.

Alle sechs Jahre wird daher in Deutschland der Gewässerzustand von fast 9.000 Flüssen, über 700 Seen, knapp 100 Küsten- und Übergangsgewässern und 1.300 Grundwasserkörpern untersucht. Die aktuellsten Daten der Wasserrahmenrichtlinie von 2021 zeigen, dass weniger als zehn Prozent der Flüsse und Seen einen guten ökologischen Zustand erreichen. Beim Grundwasser sieht es etwas besser aus: Hier erreichen 67 Prozent einen guten chemischen Zustand. Doch jeder fünfte Grundwasserkörper in Deutschland weist zu hohe Nitratwerte auf. 95 Prozent der Grundwasserkörper erreichen allerdings mengenmäßig einen guten Zustand. Auf einem Dashboard des Umweltbundesamtes kann man mehr über den Zustand unserer Gewässer erfahren.

Wie gut ist die Qualität unserer Badeseen?

Die Qualität unserer Badegewässer wird jährlich untersucht. Im Jahr 2021 erfüllten 98 Prozent der Badegewässer in Deutschland die Qualitätsanforderungen der EG-Badegewässerrichtlinie, über 90 Prozent erhielten sogar die beste Note „ausgezeichnet“. Lediglich 14 deutsche Badegewässer wurden 2021 von der Europäischen Kommission mit „mangelhaft“ bewertet (Quelle: Umweltbundesamt).

Wie geht es unseren Ozeanen?

8. Juni: UN-Welttag der Meere

Ozeane bedecken 70 Prozent unseres Planeten, produzieren Sauerstoff und bündeln CO2. Doch unsere Weltmeere als unverzichtbare Lebensquelle sind bedroht. Vermüllung durch Plastik oder giftige Abwässer, steigende Meerestemperaturen und ein höherer Meeresspiegel als Folge des Klimawandels sowie die Vernichtung der Artenvielfalt durch Überfischung sind viele Gründe, warum es den Ozeanen dieser Erde schon lange nicht mehr gut geht.

Um auf diese ernstzunehmenden Bedrohungen aufmerksam zu machen, findet seit 2008 jedes Jahr am 8. Juni der UN-Welttag der Meere statt. Dennoch werde die Bedeutung der Meere für das Leben auf der Erde zu sehr unterschätzt, so der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Daher fordern Umwelt- und Meeresschutzorganisationen insbesondere an diesem Tag, dass politische Entscheidungsträger weltweit dringend umfassende Maßnahmen zum Schutz der Ozeane ergreifen müssen.

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

- Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 12/2021): Wasser

- UNESCO-Weltwasserbericht 2023

- UN: Weltwassertag

- UN: Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärsversorgung

- Weltbank: Zugang zu sicherem Trinkwasser

- Umweltbundesamt: Wasserverbrauch

- Umweltbundesamt: Wasserfußabdruck

- Umweltbundesamt: Wasserrahmenrichtlinie

- BUND: Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt

- BMZ: Wasserstrategie

- BMZ: SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

- UN: SDG 6

- BMUV: Nationale Wasserstrategie

- BDEW: Wasserportal

- BDEW: Trinkwasserverwendung im Haushalt

- Correctiv: Grundwasser-Atlas

- Weltfriedensdienst: Wasserampel

Publikationen zum Thema

Dossiers der Landeszentrale für politische Bildung

Klimawandel

Hilft das Pariser Abkommen?

198 Staaten einigten sich 2015 in Paris auf einen Vertrag, der den Klimawandel aufhalten soll. Laut Vertrag soll die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Was ist der Klimawandel? Und wie will die Weltgemeinschaft die schlimmsten Folgen abwenden? Das Dossier klärt Grundsatzfragen rund ums Klima.

mehr

Klimaflucht

Migration in Zeiten des Klimawandels und im Schatten von Corona

Immer mehr Menschen sind schon heute gezwungen, ihre Heimat wegen der Auswirkungen des sich verändernden Klimas zu verlassen. Doch was versteht man unter Umweltflüchtlingen? Genießen sie einen besonderen Schutz? Wie viele sind es, woher kommen und wohin gehen sie? Und wie sollte die internationale Völkergemeinschaft helfen? Unser Dossier gibt Antworten.

mehr

Nachhaltigkeit

Definition, Agenda 2030, Nachhaltigkeitsziele und -strategien

Mit der Agenda 2030 möchte die Weltgemeinschaft eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung voranbringen. Aber was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es? Und was wird weltweit, national und lokal für eine nachhaltige Entwicklung getan? Einen Überblick bietet dieses Dossier.

mehr

17 SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung

Agenda 2030: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Seit 2016 gilt die Agenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Bis 2030 sollen die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz: SDGs, erreicht sein. Was sind die Ziele? Wie weit ist die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung? Und wo steht Deutschland? Unser Dossier bietet einen Überblick.

mehr

Plastikmüll

Wie gefährlich sind Kunststoffabfälle für uns und unsere Umwelt?

Die Verschmutzung unserer Umwelt mit Plastikmüll ist eines der größten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. Wie problematisch ist Plastikmüll? Was macht die Bundesregierung dagegen, was passiert auf europäischer und internationaler Bühne? Und wie kann jede:r Einzelne Plastik reduzieren? Unser Dossier gibt Antworten.

mehr

Unsere Umwelt

5. Juni: Weltumwelttag

Die Vereinten Nationen riefen den Tag 1974 ins Leben, um das weltweite Bewusstsein und Handeln zum Schutz unserer Umwelt zu fördern. Anlässlich des Weltumwelttages zeigen Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres positive Beispiele, wie Umweltschutz gelingt und wie sie sich täglich für den Umweltschutz einsetzen.

mehr

Wasser

Eine knappe Ressource

Wasser ist die Grundlage des Lebens, ein Lebensraum, eine Energiequelle und ein Wirtschaftsfaktor. Wir nutzen Wasser nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für unsere Hygiene. Doch der Druck auf die knappe Ressource nimmt zu und der lebenswichtige Rohstoff birgt erhebliches politisches Konfliktpotential.

mehr

Greenwashing

Was ist Greenwashing und wie kann man es erkennen?

Hinter „Greenwashing“ verbirgt sich eine Marketingstrategie, mit denen sich Unternehmen ökologischer darstellen möchten als sie es in Wirklichkeit sind. In welchen Branchen ist Greenwashing zu finden? Mit welchen Tricks arbeiten Unternehmen für ihr „grünes“ Image? Und wie lässt sich Greenwashing enttarnen? Einen Überblick bietet unser Dossier.

mehr

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: März 2024.