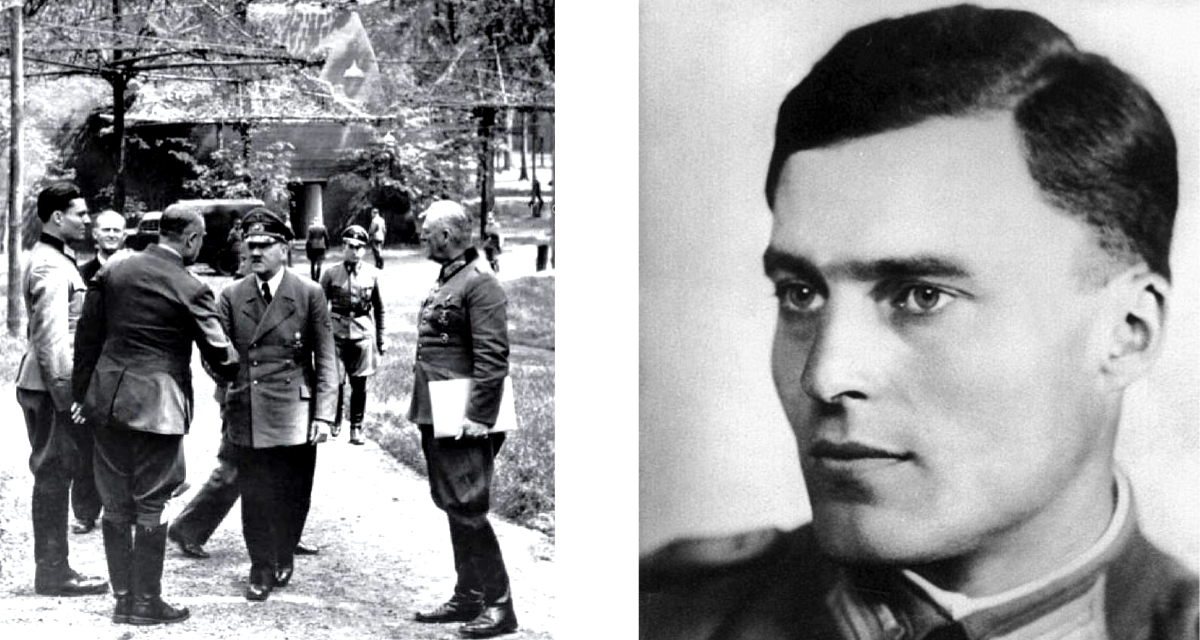

20. Juli 1944 — das Stauffenberg-Attentat

Am 20. Juli 1944 ließ der Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg eine Bombe im „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen detonieren. Doch die Bombe verfehlte ihr Ziel und Hitler überlebte. Seine Tat musste Stauffenberg noch in derselben Nacht mit seinem Leben bezahlen.

Der 20. Juli 1944 ist zum Symbol des deutschen Widerstandes gegen die Diktatur und Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten geworden. Er ging als „Aufstand des Gewissens“ in die Geschichte ein. Auch 80 Jahre nach der Tat gelten Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter als Vorbilder.

80. Jahrestag des Hitler-Attentats am 20. Juli 1944

Vortrag: Stauffenberg und seine Familie

Mittwoch, 17. Juli 2024, 19 bis ca. 20.30 Uhr, Rathaus Fellbach

Am 20. Juli 1944 scheiterten die intensiv vorbereiteten Umsturzpläne, das Terrorregime der Nationalsozialisten zu überwinden. Claus Schenk Graf von Stauffenbergs Versuch, Hitler zu töten, war misslungen. Es folgte eine Welle von Verhaftungen und Hinrichtungen vieler Beteiligter mit drastischen Auswirkungen auf deren Familien.

Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach, der Stadt Fellbach und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg berichtet Sophie von Bechtolsheim, eine Enkelin Stauffenbergs und selbst Historikerin, anhand von Bildern über die Ereignisse und über ihre Großeltern Nina und Claus.

Programm und Anmeldung (PDF, nicht barrierefrei)

Was wollten die Widerstandskämpfer mit dem Attentat erreichen?

Stauffenberg war die treibende Kraft für die Tötung Hitlers. Am 1. Juli 1944 wurde er Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres (BdE). Damit hatte er alle Möglichkeiten, die für den Fall innerer Unruhen vorbereitete Aktion „Walküre“ auszulösen. Dieser Plan sah vor, dass im Falle eines Zusammenbrechens der bisherigen Ordnung in Deutschland stehende Wehrmachtsverbände innerhalb von eineinhalb Tagen die Staatsgewalt übernehmen sollten. Den Operationsplan erarbeitete Stauffenberg gemeinsam mit General Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Henning von Tresckow. Ziel der Verschwörer war die politische Neuordnung Deutschlands. Der Jurist Carl Friedrich Goerdeler sollte Übergangskanzler und der General Ludwig Beck Staatsoberhaupt werden.

Es gibt unterschiedliche Deutungen, welches Ziel die Attentäter hatten. Eine besagt, dass sie vor allem ein Zeichen setzen wollten, dass es auch unter Deutschen Widerstand gegen den verbrecherischen, von Hitler begonnenen Krieg gebe („Aufstand des Gewissens“). Eine andere Deutung besagt, dass die Attentäter vor allem auf einen erfolgreichen Umsturz hinarbeiteten, um eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands abzuwenden, als sich die Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg bereits abzeichnete.

Welche Staats- bzw. Herrschaftsform im Falle einen erfolgreichen Umsturzes verwirklich worden wäre, ist unklar. Einig waren sich die Widerstandskämpfer darin, dass der Zweite Weltkrieg möglichst schnell beendet werden müsse, um weitere Opfer zu verhindern; eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands lehnten sie jedoch ab. Einen Eindruck von den Plänen der Widerstandskämpfer vermitteln die Entwürfe von Regierungserklärungen, nachlesbar bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.

Vorbereitung des Attentats

Vorbereitung des Attentats

Das Hitler-Attentat war von langer Hand vorbereitet worden, denn die Gruppe um Stauffenberg wollte einen militärischen Umsturz erreichen. Hitler sollte ausgeschaltet und die nationalsozialistische Herrschaft sowie der Krieg sollten beendet werden. Im Gegenzug hätten die Verschwörer die militärische Befehlsgewalt und die Regierungsverantwortung übernommen. Der 20. Juli 1944 verlief allerdings anders als geplant.

Ca. 8.00 Uhr: Stauffenberg fliegt gemeinsam mit seinem Adjutanten Werner von Haeften von Berlin aus zum Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ in Rastenburg. Als Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres soll Stauffenberg bei der Lagebesprechung mit Hitler berichten, wie die Rote Armee an der Ostfront abgewehrt werden soll.

11.30 Uhr: Stauffenberg meldet sich im Führerhauptquartier bei Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Er erfährt, dass die ursprünglich für 13 Uhr angesetzte Besprechung bei Hitler wegen des Besuchs des italienischen „Duce“ Benito Mussolini bereits um 12.30 Uhr in der Lagebaracke im inneren Sperrkreis stattfinden soll.

12.15 Uhr: Stauffenberg bittet unter dem Vorwand, sich für den Vortrag beim Führer ein frisches Hemd anziehen zu wollen, um einen separaten Raum. Er zieht sich mit seinem Adjutanten zurück, um die Bombe scharfzumachen.

12.30 Uhr: Stauffenberg und von Haeften gelingt es unter Zeitdruck nur, einen der beiden vorgesehenen Sprengsätze scharfzumachen. Diesen nimmt er in einer Tasche mit, den zweiten Sprengsatz lässt er zurück.

Durchführung des Attentats

Durchführung des Attentats

12.35 Uhr: Stauffenberg betritt den Besprechungsraum. Das Gedränge verhindert, dass die Tasche mit dem Sprengstoff unmittelbar neben Hitler deponiert werden kann. Stauffenberg verlässt unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen, den Raum, nachdem er seine Aktentasche in die Nähe Hitlers am Tischende abgestellt hat. Jemand schiebt die Tasche jedoch auf die Hitler abgewandte Seite des Tischsockels.

12.42 Uhr: Die Sprengladung detoniert in dem mit 24 Personen besetzten Raum. Vier Personen werden getötet, fast alle Anwesenden werden verletzt. Hitler befindet sich unter den zwanzig Überlebenden. Die Sprengkraft einer Bombe allein reichte nicht aus. Die Tischplatte schwächte die Detonation zusätzlich ab. Auch die neue Position der Aktentasche war zu weit weg von Hitler. Der General der Nachrichtentruppe und Mitverschwörer Erich Fellgiebel (1886-1944) lässt nach Berlin weiterleiten: „Es ist etwas Furchtbares geschehen: Der Führer lebt!“

Versuch eines Umsturzes

Versuch eines Umsturzes

12.43 Uhr: Der wachhabende Leutnant der Wache 1 ordnet eine Sperre an. Schließung des Sperrkreises A durch den wachhabenden Leutnant. Stauffenberg und von Haeften können die Wache jedoch passieren. Daraufhin wird der Alarm für beide Sperrkreise ausgelöst. Stauffenberg wird aufgehalten, erhält aber telefonisch die Erlaubnis zu passieren. Er kann zum Flugplatz fahren und ist überzeugt, Hitler getötet zu haben.

12.50–14.00 Uhr: General Fellgiebel verhängt eine Nachrichtensperre über das Führerhauptquartier offenbar bis 15.30 Uhr. In Berlin sollen unter dem Codewort „Walküre“ alle Gestapo -, Partei- und SS-Dienststellen von der Wehrmacht besetzt werden. Fellgiebels nicht eindeutige Nachricht erreicht den Mitverschwörer und General der Infanterie Friedrich Olbricht. Er zögert, den „Walküre“-Alarm auszulösen.

15.00 Uhr: In Rangsdorf bei Berlin geben Stauffenberg und von Haeften telefonisch die Meldung an die Bendlerstraße durch: „Hitler ist tot.“ Mertz von Quirnheim, Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt und verantwortlich für die Durchführung des Staatsstreichs in Berlin, überredet den immer noch zögernden Olbricht, die Staatsstreicheinheiten zu alarmieren.

16.30–17 Uhr: Stauffenberg telefoniert mit Oberstleutnant von Hofacker, ebenfalls Mitglied der Widerstandsgruppe, und berichtet ihm über das Attentat. Die Aktion in Paris läuft an: Der höhere Nachrichtenführer, General Oberhäuser, erhält den Auftrag, den gesamten ihm unterstellten Funk- und Fernsprechverkehr zwischen Frankreich und Deutschland bis auf die Linie Berlin zu sperren und die Sender in Paris zu besetzen.

16.45 Uhr: Stauffenberg und von Haeften treffen in der Bendlerstraße ein. Der in das Attentat eingeweihte Generaloberst Friedrich Fromm (1888–1945), Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, verweigert die Zusammenarbeit und wird daraufhin festgenommen.

17.00 Uhr: Auf Initiative von Adolf Hitler und Joseph Goebbels wird im Rundfunk das Überleben Hitlers gemeldet. Fast gleichzeitig erhalten die Stabsoffiziere Fernschreiben mit den Anweisungen der Verschwörer. Die überwiegende Mehrheit der Offiziere verhält sich angesichts der widersprüchlichen Meldungen abwartend.

Niederschlagung

Niederschlagung

Ca. 19:00 Uhr: Otto-Ernst Remer, Kommandeur des Wachbataillons in Berlin, meldet sich bei Goebbels und wird von diesem mit Hitler verbunden. Hitler befiehlt Remer, den Militärputsch sofort niederzuwerfen. Remer löst daraufhin die Absperrung des Regierungsviertels auf und beteiligt sich an der Niederschlagung des Staatsstreichs.

22 Uhr: Oberst Stauffenberg gibt nach Paris durch, in Berlin sei alles verloren.

22.30 Uhr: Eine Gruppe hitlertreuer Offiziere verhaftet Stauffenberg und seine Mitverschwörer. Fromm ordnet deren sofortige Erschießung wegen Hoch- und Landesverrats an.

20./21. Juli: In der Nacht wird Claus Schenk Graf von Stauffenberg gemeinsam mit Werner von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht im Hof des Bendlerblocks erschossen. Dem ebenfalls am Widerstand beteiligten General Ludwig Beck wird Gelegenheit zur Selbsttötung gegeben. Er wird nach einem misslungenen Selbstmordversuch ebenfalls erschossen.

21. Juli: Die Leichen der Erschossenen werden auf einem Friedhof mit ihren Uniformen und Ehrenzeichen bestattet. Heinrich Himmler lässt sie wieder ausgraben und ordnet deren Verbrennung an. Ihre Asche wird über die Felder verstreut.

Welche Vergeltung gab es nach dem Attentat?

Wichtige Teilnehmer des Umsturzversuches wie Stauffenberg, sein Adjutant Werner von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, Friedrich Olbricht und General Ludwig Beck wurden noch in der Nacht des 20. Juli auf dem Hof des Bendlerblocks standrechtlich erschossen. Weitere Mitglieder des militärischen Widerstandes wurden in Schauprozessen vor dem Volksgerichtshof zu Tode verurteilt und hingerichtet. Die Familien der Widerstandskämpfer wurden interniert. Nachdem Verbindungen zwischen dem militärischen Widerstand und zivilen Widerstandsgruppen aufgedeckt worden waren, kam es zu weiteren Verhaftungswellen. Insgesamt wurden als Vergeltung für das Stauffenberg-Attentat mehrere hundert Menschen verhaftet und etwa 200 hingerichtet oder in den Selbstmord getrieben.

Wie hat sich die Bewertung des Attentats gewandelt?

Der Blick auf das Stauffenberg-Attentat hat sich seit 1944 gewandelt. Unmittelbar nach dem Attentat prägte die NS-Propaganda das Bild: In seiner ersten Rundfunkansprache nach dem misslungenen Attentat stellte Hitler die Verschwörer als „ehrgeizzerfressene Offiziere“ dar. In der Bevölkerung gab es Sympathiebekundungen für Hitler, auch wenn diese vermutlich „von oben“ gesteuert waren. Die Bewertung des 20. Juli änderte sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht auf einen Schlag. 1951 gab in einer Umfrage nur ein gutes Drittel der Befragten an, eine positive Meinung über die Verschwörer vom 20. Juli zu haben. Lange galten sie auch nach 1945 in Teilen der Bevölkerung als „Verräter“.

1952 wurde im Berliner Bendlerblock der Grundstein für ein Mahnmal gelegt, das bis heute an die hier erschossenen Widerstandskämpfer erinnert. Als Wendepunkt im Gedenken an den 20. Juli gilt die Rede des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss am 19. Juli 1954: Darin würdigte er den Willen der Verschwörer, „den Staat der mörderischen Bosheit zu entreißen und, wenn es erreichbar, das Vaterland vor der Vernichtung zu retten“.

Inzwischen gibt es einen breiten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Konsens bei der positiven Bewertung der Verschwörer vom 20. Juli 1944. Nach Stauffenberg sind Schulen unter anderem in Heidelberg, Frankfurt am Main, Bamberg und Heilbronn benannt worden. Seit vielen Jahren legen Bundeswehrrekruten bei der jährlichen Gedenkveranstaltung am 20. Juli im Bendlerblock ein feierliches Gelöbnis ab. Das Gedenken an das Attentat gehört inzwischen zu den etablierten Traditionen der Bundeswehr.

Welche Rolle spielte der Holocaust für das Attentat?

Immer wieder wurde und wird die Frage diskutiert, welche Rolle die massenhafte Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkrieges für die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 und insbesondere für Stauffenberg selber gespielt hat. Aus den wenigen zeitgenössischen Dokumenten ziehen Historiker verschiedene Schlüsse.

Thomas Karlauf beschreibt in seiner 2019 erschienenen Stauffenberg-Biografie, dass der spätere Widerstandskämpfer in den Jahren 1941/42 für die Organisation von Hilfstruppen beim Russlandfeldzug verantwortlich gewesen sei. Stauffenberg habe in dieser Funktion intensiven Kontakt zu vielen Wehrmachtssoldaten an der Front gehabt. Im Herbst 1941 seien die SS-Einsatzgruppen, „die hinter den kämpfenden Verbänden vorrückten, zur systematischen Ausrottung sämtlicher Juden einschließlich Frauen und Kindern“ übergegangen. Stauffenberg schien laut Karlauf bereits im Sommer 1941 von Dokumenten gewusst zu haben, „in denen die Einsatzgruppen die Zahlen der von ihnen getöteten Juden nach Berlin rapportierten“. Ein Frontoffizier, der Zeuge einer Massenerschießung in der Ukraine geworden war, habe Stauffenberg davon im Mai 1942 berichtet.

Der britische Historiker Ian Kershaw glaubt, dass Stauffenbergs Entschluss zur Ermordung Hitlers mit diesen Berichten zusammenhänge; Thomas Karlauf hingegen vertritt die Position, dass die Berichte über die Judenvernichtung keine entscheidende Rolle für Stauffenberg spielten. Das Ziel des Attentates sei die Abwendung einer vollständigen militärischen Niederlage und eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Alliierten gewesen. Karlauf weist auch darauf hin, dass in den Forschungen zur Geschichte des deutschen Widerstands „die Vernichtung der Juden als Motiv der Verschwörer bis weit in die sechziger Jahre keine Rolle spielte“.

Wie wird heute an das Stauffenberg-Attentat gedacht?

Der 20. Juli ist inzwischen ein Inbegriff für den Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime geworden. Der gescheiterte Versuch, Hitler zu töten, wird jedes Jahr in Reden und Gedenkfeiern gewürdigt. Am prominentesten ist die Gedenkfeier im Bendlerblock, bei der der amtierende Bundespräsident eine Rede hält und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ablegen.

In Stuttgart im Alten Schloss wurde am 15. November 2006, dem 99. Geburtstag Stauffenbergs, eine Erinnerungsstätte für die Brüder Claus und Berthold Schenk Graf von Stauffenberg eröffnet. Die inzwischen überarbeitete Ausstellung erzählt parallel die Lebenswege der beiden Brüder von ihrer Kindheit und Jugend in Stuttgart bis zu ihrem gewaltsamen Tod im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In einem Archivschrank wird die umstrittene Erinnerung an die Stauffenbergs thematisiert. Darüber hinaus wird auch daran erinnert, dass es Jahrzehnte dauerte, bis man den Männern des 20. Juli nicht als Vaterlandsverräter, sondern als Vorbilder gedachte. Die Dauerausstellung „ATTENTAT. STAUFFENBERG" ist in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss Stuttgart zu sehen.

Ein gemeinsames Internetangebot der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (Berlin) und der Stiftung 20. Juli 1944 (Berlin) dokumentiert die Gedenkfeiern und Reden seit 1952 bis in die Gegenwart. Reden, Informationen zu den Vortragenden sowie Materialien zu den Veranstaltungen werden fortlaufend ergänzt und aktualisiert: www.stiftung-20-juli-1944.de

Festakt zur Würdigung des Widerstands gegen den NS im Jahr 2019

„Wenn wir den 20. Juli 1944 nur an seinem missglückten Ausgang messen würden, dann müssten wir sagen: Ja, es war umsonst. Der Krieg ging weiter und forderte Opfer über Opfer. Doch dann hätten wir nicht begriffen, worum es Stauffenberg und seinen Vertrauten ging. Der 20. Juli 1944 war nicht nur eine politische Tat. Es war vor allem auch eine moralische Tat“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich des Festaktes zum 75. Jahrestag in Erinnerung an den 20. Juli 1944 am 19.07.2019 im Neuen Schloss in Stuttgart.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg — Biografie

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und sein Bruder Berthold (* 1905) gelten als zwei der wichtigsten Vertreter des Widerstands gegen Adolf Hitler und die Diktatur der Nationalsozialisten. Doch Stauffenberg zum Vorbild eines überzeugten Demokraten zu stilisieren wäre ebenso verfehlt wie der Versuch, seinen persönlichen Mut und seine bündelnde Tatkraft im Rahmen der späten Opposition gegen das NS-Regime zu verkennen: Als eine zentrale Persönlichkeit des militärischen Widerstandes führte er nicht nur das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 aus, sondern er war auch entscheidend an den Planungen des letztlich gescheiterten Staatsstreichs, der „Operation Walküre“, beteiligt. Die Ziele der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 bestanden vor allem in der Wiederherstellung eines Rechtsstaates sowie der Beendigung des Krieges. Ihren Widerstand gegen Hitler bezahlten die beiden Brüder Stauffenberg mit dem Leben.

Zur Biografie — Leben und Wirken Claus Schenk Graf von Stauffenbergs

Publikationen zum Thema

LK 46 Mut bewiesen

Mut bewiesen. Widerstandsbiographien aus dem Südwesten

Stuttgart 2017

Zum Thema

Unterrichtsmaterialien

- Zeitschrift Politik und Unterricht 1–2019: Praxis des Widerstand 1933–1945 (mehr Informationen)

- Schule BW: Der Weg in den Widerstand: Claus Schenk Graf von Stauffenberg und das Attentat vom 20. Juli 1944: Sammlung verschiedener Materialien und Textquellen, Abbildungen und Arbeitsblätter

- Schule BW: Text mit Aufgaben zur Lebenskurve Stauffenbergs

- Lehrer Online: Unterrichtseinheit zu den Facetten des deutschen Widerstands mit anschließender quellenkritischer Analyse

- Lehrerfreund: Arbeitsblatt mit drei Quellen, Zeittafel und Karte der militärischen Lage 1944. Drei Arbeitsaufträge zu den Quellen. Niveau Klasse 10 Gymnasium

- Bayrischer Rundfunk: Stauffenberg im Portrait

weiterführende Infromationen

Quellen und Links

Albstadt: Stauffenberg-Schloss

Balke, Ralf: Problematische Erinnerung. Warum die Glorifizierung von Stauffenberg und den anderen Attentätern des 20. Juli so unangemessen und irritierend ist. In: Jüdische Allgemeine, 19. Juli 2019

Deutschlandfunk Kultur/Ludger Fittkau (17.7.2019): Die Propagandalüge der „kleinen Clique“ und ihr langes Nachleben

Deutsche Welle/Monika Dittrich (20.7.2014): Stauffenberg-Attentat: Wie aus Verrätern Helden wurden

Haus der Gechichte Baden-Württemberg: Sonderausstellung Stauffenberg

Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin: Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Karlauf, Thomas: Stauffenberg. Porträt eines Attentäters, München 2019. (Alle Zitate aus dem Kapitel „Auf dem Weg in die Katastrophe. Dezember 1941 bis Februar 1943“, S. 189–216)

Planet Wissen (ARD): 20. Juli 1944 – Das Attentat

Portal Gedenkstätten in BW: Stauffenberg-Gedenkstätte

Peter Steinbach (Spiegel Online, 12.11.2007): Heiliger unterm Hakenkreuz

Anregungen zum Weiterlesen:

Bechtolsheim, Sophie von: Stauffenberg – Mein Großvater war kein Attentäter, Freiburg i. Br. 2019.

Bechtolsheim, Sophie von: Stauffenberg. Folgen: Zwölf Begegnungen mit der Geschichte, Freiburg i. Br. 2021.

Bentzien, Hans: Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der Täter und seine Zeit, Berlin 2004.

Hoffmann, Peter: Stauffenberg und der 20. Juli 1944, 2. Aufl., München 2007.

Steinbach, Peter: Claus von Stauffenberg. Zeuge im Feuer, Leinfelden-Echterdingen 2007.

Hoffmann, Ruth: Das deutsche Alibi. Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird, München 2024.

Steinbach, Peter: Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944) – Der Hitler-Attentäter, in: Reinhold Weber/Ines Mayer (Hrsg.): Menschen, die uns bewegten. 20 deutsche Biografien im 20. Jahrhundert, Köln 2014, S. 84–91.

Trummer, Peter/Pflug, Konrad (Hrsg.): Die Brüder Stauffenberg und der deutsche Widerstand. Eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der historisch-politischen Bildung, 2. Aufl., Stuttgart 2009.

Ueberschär, Gerd. R.: Stauffenberg und das Attentat vom 20. Juli 1944. Darstellung, Biographien, Dokumente, Frankfurt/M. 2006.

Letzte Aktualisierung: Juni 2024, Internetredaktion LpB BW