Dossier

Plastikmüll

Wie gefährlich sind Kunststoffabfälle für uns und unsere Umwelt?

Ob als Flasche, Flugzeugpropeller oder FFP2-Maske – Plastik ist ein beliebtes Material und kommt überall zum Einsatz. Es ist leicht, bruchsicher, billig und langlebig. Oft setzen wir es jedoch nur ein, um es direkt wieder wegzuwerfen. Außerdem landet viel Plastikmüll nicht im Recycling-Kreislauf, sondern in unserer Umwelt, vor allem im Meer. Die Menge an Kunststoffabfällen, die wir erzeugen, können wir global schon jetzt nicht bewältigen. Wir müssen überdenken, wie wir Kunststoffe herstellen, verwenden und wiederverwerten.

„Um eine der größten Umweltbelastungen unserer Zeit zu bewältigen, müssen die Regierungen letztendlich Vorschriften erlassen, Unternehmen innovieren und Einzelpersonen handeln“, warnte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) bereits 2018 in seinem Single-Use Plastics Report. Wie schlimm ist die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll? Was macht die Bundesregierung dagegen? Was passiert auf europäischer und internationaler Bühne? Und wie können wir alle Plastik reduzieren? Unser Dossier gibt Antworten.

Kurz & knapp: Erklärvideo zu Plastikmüll

Definition: Was ist Plastik?

Auf den Punkt: Was ist Plastik?

Mit Plastik meinen wir eigentlich Kunststoffe, also Stoffe, die künstlich hergestellt werden und nicht in der Natur vorkommen. Kunststoffe werden vor allem aus den fossilen Rohstoffen Erdöl und Erdgas mit verschiedenen Zusatzstoffen entwickelt. Kunststoffe lassen sich mit variablen Eigenschaften herstellen, können also weich oder hart, fest oder flexibel sein. Das macht Plastik zum „Alleskönner“. Zu den häufigsten Kunststoffen gehören Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

Beim Plastikverbrauch muss für Unternehmen und jeden Verbraucher und jede Verbraucherin gelten: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Wofür verwenden wir Plastik?

Zunächst einmal: Plastik ist ein „Wundermaterial“ und hat viele Vorteile! Es ist sehr flexibel, weshalb daraus die verschiedensten Dinge geformt und hergestellt können, z. B. Verpackungen, Kleidung, Spielzeug, Kosmetikartikel, Baustoffe oder Medizinprodukte. In seiner Verwendung rettet es in der Medizin Leben oder hält Lebensmittel länger frisch. Wir brauchen Kunststoffe, um Windräder zu bauen oder Häuser zu isolieren. Außerdem ist Plastik leicht, bruchsicher, hitzebeständig, wasserfest, günstig und einfach in der Herstellung sowie äußerst langlebig.

Doch rund 40 Prozent aller Kunststoffe werden nur kurz verwendet und landen innerhalb eines Monats im Müll. Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Nur neun Prozent davon wurden jemals recycelt.

Plastik ist ein lukratives Geschäft: Laut Recherchen für den Film „Plastic Planet“ macht die Kunststoffindustrie 800 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Mittlerweile sind es rund 370 Millionen Tonnen pro Jahr an Kunststoffen, die weltweit produziert werden (Stand: 2019). Allein ein Drittel entfällt dabei auf Verpackungen, also Wegwerfprodukte.

In Deutschland belief sich die Kunststoffproduktion 2019 auf 20 Millionen Tonnen. Etwa 6,3 Millionen Tonnen fielen an Kunststoffabfällen an. Pro Kopf waren das 76 Kilogramm. Davon entfielen 38 Kilogramm auf Verpackungen. Nur in Luxemburg, Irland und Estland ist der Verbrauch noch höher. Pro Stunde werden zum Beispiel 320.000 Einwegbecher bei uns verbraucht.

Quellen & Links

Quellen & Links

- Bund für Naturschutz und Umwelt Deutschland (BUND) & Heinrich-Böll-Stiftung: Plastikatlas 2019

- Umweltbundesamt: Kunststoffabfälle 2019

- Umweltbundesamt: Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2019

- Conversio: Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2019

- NABU: Kunststoffabfälle in Deutschland

- Deutsche Umwelthilfe: Becherheld - Mehrweg to go

- National Geographic: 10 erschreckende Fakten über Plastik

Warum ist (Mikro-)Plastik für unsere Umwelt gefährlich?

Was Plastik so beliebt macht – es ist flexibel, billig und sehr haltbar – macht es auch zum Fluch: Denn Plastik ist allgegenwärtig und gilt als eines der größten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts.

Lange Lebensdauer

Das Problem an Plastik ist seine lange Lebensdauer. Kunststoffe sind keine Naturprodukte wie Holz oder Naturfasern, die in der Umwelt wieder verrotten, sondern Plastik hält sich über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte. Eine Plastikflasche im Wasser braucht zum Beispiel 450 Jahre, bis sie aufgrund von Wind, Wasser und Sonneneinstrahlung in ihre Bestandteile zerfallen ist. Doch dann ist sie nicht verschwunden, sondern existiert weiter als Mikroplastik (Quelle: WWF).

Niedrige Recyclingquote

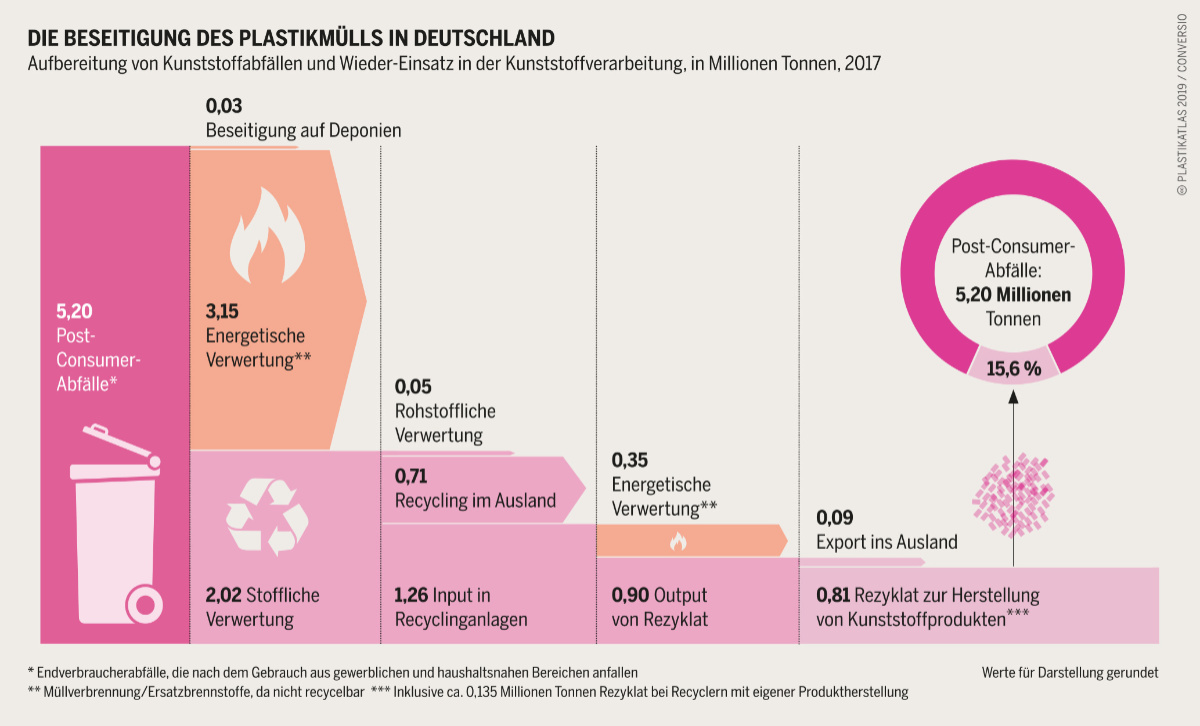

Plastik wird immer noch viel zu wenig wiederverwertet. Laut Plastikatlas liegt die Recyclingquote weltweit nur bei 14 Prozent. 40 Prozent des Plastikmülls landen auf Mülldeponien, 14 Prozent werden verbrannt und ganze 32 Prozent gelangen in die Umwelt. Auch die deutsche Recyclingquote ist nicht so gut wie viele vielleicht denken: Betrachtet man den wirklich recycelten Output, so lag die Quote im Jahr 2017 bei nur 15,6 Prozent.

Hohe CO2-Emissionen durch Plastik

Kohlendioxid, Methan und andere Treibhausgase werden in jeder Phase des Plastik-Lebenszyklus freigesetzt, von der Herstellung aus fossilen Rohstoffen bis hin zur Entsorgung und Verbrennung. Geht die Kunststoffproduktion bis 2050 ungebremst weiter, würden allein zehn bis 13 Prozent des CO2-Budgets, das wir zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zur Verfügung haben, für die Herstellung und Entsorgung von Plastik verwendet (Quelle: Plastikatlas).

Was sind die Risiken von Mikroplastik?

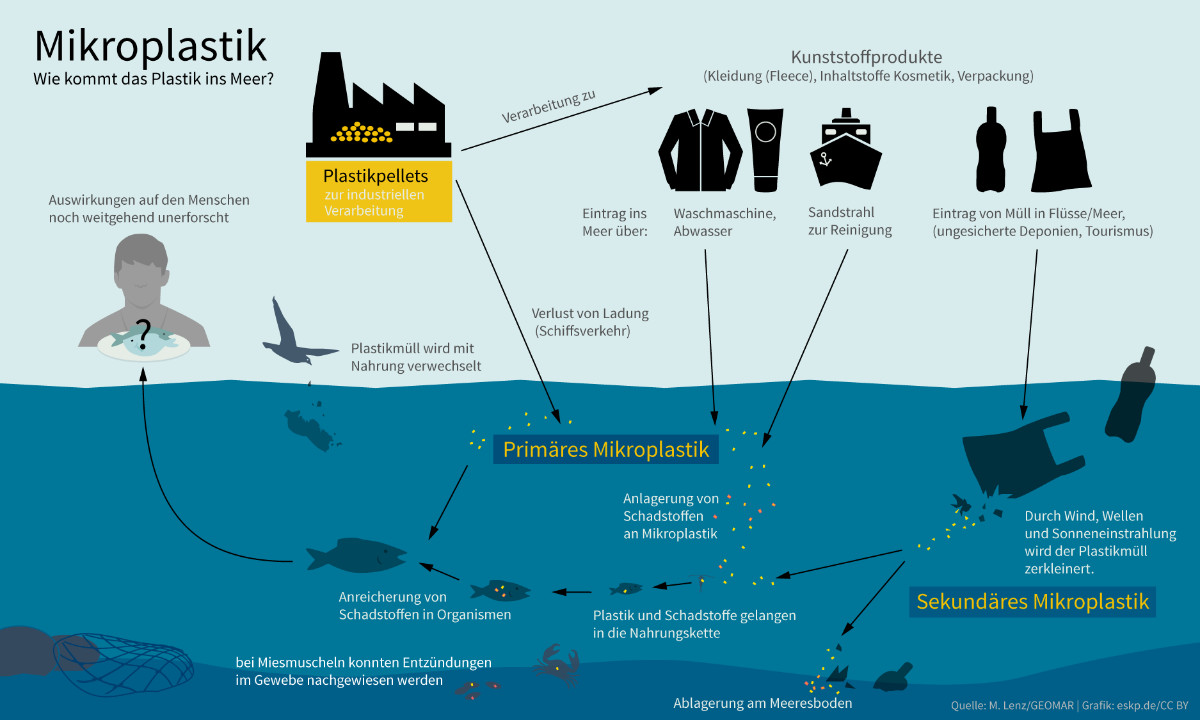

Mikroplastik sind Kunststoffpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind. Mikroplastik kommt in Kosmetikprodukten vor, entsteht beim Reifenabrieb oder wenn sich Müll im Meer zersetzt. Mikroplastik ist überall und die Auswirkungen sind wenig erforscht.

Wie gefährlich ist Plastik für unsere Gesundheit?

Verschiedene Kunststoffe stellen unterschiedliche Gefahren für die menschliche Gesundheit dar.

Die PlastX-Studie fand 2019 heraus, dass im Durchschnitt drei von vier getesteten Kunststoffprodukten schädliche Substanzen enthalte. Darunter fanden die Forschenden Chemikalien, die toxisch (giftig) auf Zellen wirken oder endokrine Effekte hervorrufen. Das bedeutet, dass sie ähnliche Wirkungen wie menschliche Hormone hervorrufen und darüber starken Einfluss auf den Körper nehmen können.

Oft ist nicht der Kunststoff selbst belastet, sondern die Zusatzstoffe sind schädlich. So kann PVC beispielsweise schwermetallhaltige UV-Stabilisatoren enthalten oder zugesetzte Weichmacher wieder freisetzen. Unbedingt vermeiden sollte man alle Produkte aus Polycarbonat (PC bzw. Recyclingcode 07), weil daraus Bisphenol A freigesetzt wird, ein besonders besorgniserregender Stoff, der das Hormonsystem schädigen kann. Je nach Herstellungsmethode des Kunststoffs können außerdem giftige Stoffe eingesetzt oder freigesetzt werden. Einige Stoffe können gravierende Gesundheitsschäden verursachen, von Allergien und Fettleibigkeit bis hin zu Unfruchtbarkeit, Krebs und Herzerkrankungen, wie der BUND in dieser Broschüre schreibt. Ausführliche Informationen liefert außerdem die Verbraucherzentrale.

Hintergrund: Frauen stärker gefährdet als Männer

Hintergrund: Frauen stärker gefährdet als Männer

Giftstoffe in Kunststoffen belasten Frauen anders und stärker als Männer. Frauenkörper haben mehr Körperfett und reichern daher stärker Chemikalien im Gewebe an. Viele Hygieneprodukte enthalten Kunststoffanteile und werden mehrere Jahrzehnte monatlich von Frauen genutzt. Auch Kosmetikartikel mit Mikroplastik oder Reinigungsmittel für die Hausarbeit können gesundheitsschädlich sein. Schließlich arbeiten viele Frauen in Entwicklungsländern in Industriezweigen, die billige Plastikprodukte herstellen, oder suchen als Müllsammlerinnen nach Verwertbarem aus Plastik- und Elektromüll (Quelle: Plastikatlas).

Auf einen Blick: Was spricht für, was gegen Kunststoff?

Pro & Contra Plastik

- langlebig, spart somit Ressourcen

- leicht und stabil, daher vielseitig einsetzbar (z. B. Flugzeuge, Windräder)

- nichtleitend, daher nützlich bei der Isolierung, um z. B. Energie zu sparen

- hitzebeständig, z. B. hilfreich bei der Solarenergie

- hygienisch, daher in der Medizin unverzichtbar

- flexibel, d. h. nahezu jedes Produkt ist aus Kunststoff denkbar

- sicher, d. h. auch gefährliche Stoffe können in Kunststoff gelagert werden

- langlebig, hält nahezu ewig und zerfällt zu Mikroplastik, das in die Umwelt gelangen kann

- ressourcenintensiv, benötigt zur Herstellung viel Erdöl und/oder Erdgas

- klimaschädlich, da hohe Treibhausgasemissionen bei der Herstellung freigesetzt werden

- komplex, in vielen Kunststoffen befinden sich – teils schädliche – Zusatzstoffe

- geringer Recyclinganteil

Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg: Kunststoff-Sparbüchle

Wo landet unser Plastikmüll, wird er recycelt?

Kunststoffabfälle können

- werkstofflich verwertet werden, also recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet werden;

- rohstofflich verwertet werden, also wieder zu Erdöl oder Erdgas verarbeitet werden oder

- energetisch verwertet werden, also in Müllverbrennungsanlagen verbrannt und daraus Energie erzeugt werden. Allerdings entstehen dadurch auch erhebliche Emissionen.

Bei uns wird immerhin bereits rund die Hälfte des Plastikmülls recycelt. 2019 wurden laut Umweltbundesamt knapp 47 Prozent werk- oder rohstofflich genutzt und 53 Prozent energetisch verwendet, bei den Kunststoffverpackungen lag die Recyclingquote sogar etwas höher bei 55 Prozent (Quelle: Conversio). Doch diese Zahlen beziffern nur die Anlieferungsmengen bei den Recyclingunternehmen. Im weiteren Prozess sinkt die Quote immer weiter, so dass am Ende nur eine geringe Menge an wirklich recyceltem Output entsteht. So wurden von den 2017 angefallenen 5,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen gerade mal 810.000 Tonnen wiederverwertet – 15,6 Prozent (Quelle: Plastikatlas).

In vielen anderen Ländern der Erde gibt es Recycling so gut wie nicht, sondern die Kunststoffabfälle landen auf riesigen Müllhalden und ein Drittel des gesamten Plastikmülls weltweit wird einfach achtlos am Straßenrand, ins Flussbett oder am Strand weggeworfen. Von den seit den 1950er-Jahren produzierten Kunststoffen wurden nur neun Prozent recycelt, zwölf Prozent verbrannt – der Rest weilt immer noch unter uns (Quelle: Plastikatlas).

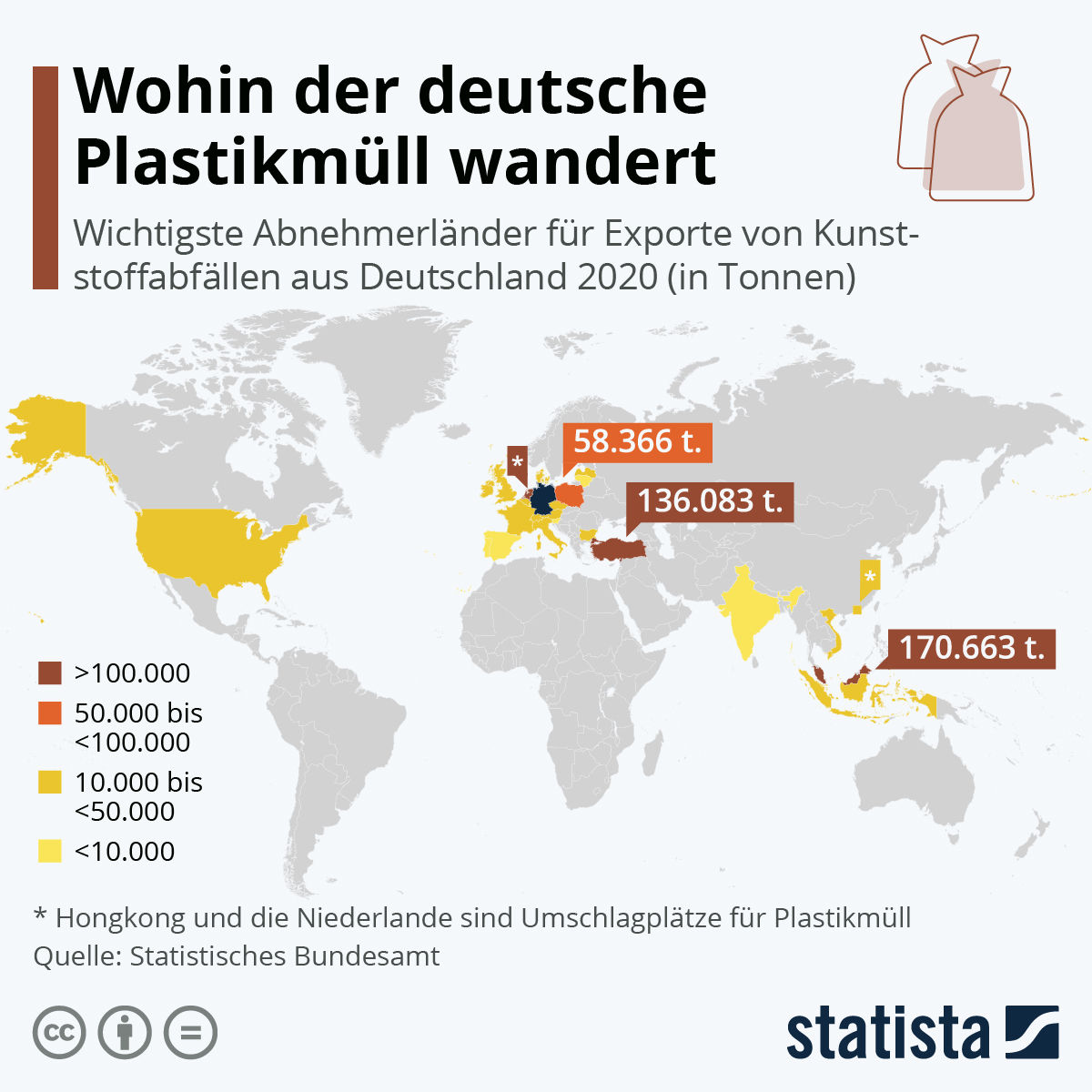

Export von Plastikmüll

Ein weiteres Problem ist der Export von Kunststoffabfällen ins Ausland. Zwar exportiert Deutschland mittlerweile deutlich weniger Plastikmüll: 2021 waren es 766.200 Tonnen Kunststoffabfälle, rund 25 Prozent weniger als noch 2020 und fast 50 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Dies liegt auch an neuen Einfuhrverboten, z. B. durch China, oder an Ausfuhrbeschränkungen der EU. Unsere Kunststoffabfälle wandern mittlerweile vor allem in die Niederlande, die Türkei sowie nach Polen und Malaysia, wobei die Niederlande als Transitland für die Verschiffung in andere Länder fungieren. Noch immer ist Deutschland im EU-Vergleich der größte Plastikmüllexporteur (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Landen die Kunststoffabfälle im Ausland in zertifizierten Recyclinganlagen, fließt das in die heimische Recyclingquote ein. Allerdings sind in vielen Fällen die Nachweis- und Kontrollsysteme in den Zielländern mangelhaft. Nur ein Teil wird tatsächlich recycelt, der Rest wird deponiert, verbrannt oder landet am Ende doch in der Umwelt (Quelle: NABU). Und natürlich floriert weiterhin die illegale Ausfuhr von Kunststoffabfällen, zum Beispiel in die Türkei – mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt (Quelle: Greenpeace).

Was passiert mit Kunststoffabfällen im Meer?

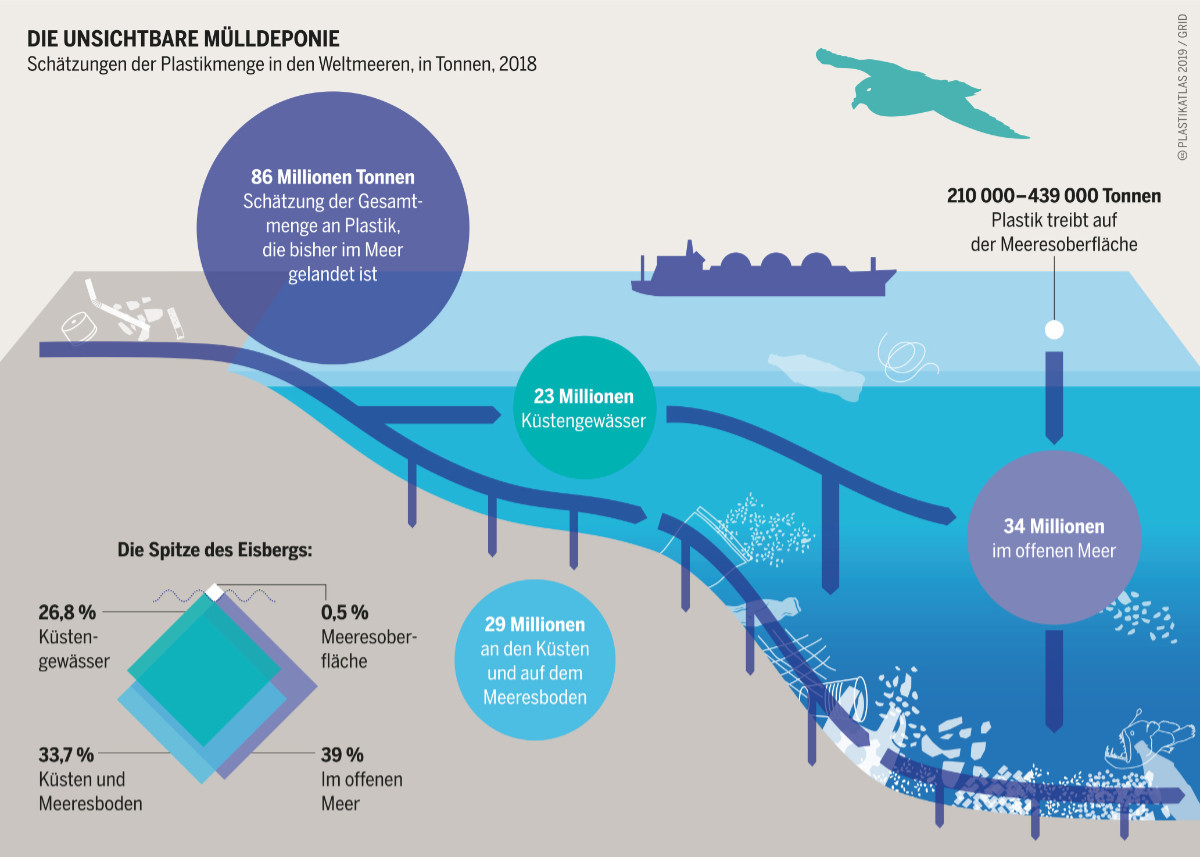

Wir sehen den Plastikmüll, der an der Meeresoberfläche treibt oder an Küsten angespült wird. Doch das ist nur die Spitze des Müllbergs: Ein großer Teil des Plastiks sinkt in die Meerestiefen hinab. Laut dem Bericht „The New Plastics Economy“ aus dem Jahr 2016 wird es bis 2050 mehr Kilogramm Plastik in den Ozeanen geben als Fische.

Wie viel Plastikmüll landet im Meer?

Das ist nicht einfach zu berechnen, weil ein Teil natürlich absinkt und nicht mehr sichtbar ist. Schätzungen gehen davon aus, dass bisher insgesamt 86 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Ozeanen gelandet ist. Jährlich kommen rund zehn Millionen Tonnen hinzu. Das entspricht etwa einer Lkw-Ladung Plastik pro Minute (Quelle: Plastikatlas).

Der Plastikmüll konzentriert sich aufgrund von Wind- und Meeresströmungen in fünf Strudeln im Nord- und Südpazifik, im Nord- und Südatlantik sowie im Indischen Ozean. Der größte Müllstrudel im Nordpazifik, der „Great Pacific Garbage Patch“, wurde 2018 auf eine Größe von 1,6 Millionen Quadratkilometer geschätzt – das entspricht etwa viereinhalb Mal der Fläche Deutschlands (Quelle: Nature). Wie die riesigen Müllstrudel zustande kommen, visualisierte NASA in diesem Video. Aber auch im Mittelmeer sammelt sich immer mehr Plastik an und es wird zur Plastikhalde Europas. Der Global Plastic Navigator des WWF veranschaulicht die Konzentration von Kunststoffen in unseren Ozeanen auf anschaulichen Karten.

Wie gelangt Plastik in die Meere?

Forschende des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf haben in einer Studie herausgefunden, dass weltweit zehn Flusssysteme – acht davon in Asien, zwei in Afrika – für 90 Prozent des Plastikeintrags aus Flüssen in unsere Weltmeere verantwortlich sind. Sie untersuchten dazu die Verschmutzung von 1.350 Flüssen. Die zehn Flüsse sind der Nil und der Niger (Westafrika) in Afrika und der Jangtsekiang (China), Indus (Indien und Pakistan), Gelber Fluss (China), Hai He (China), Meghna (inkl. Ganges und Brahmaputra in Indien und Bangladesch), Perlfluss (China), Amur (China und Russland) und der Mekong (Südostasien) in Asien. In den meisten Ländern, durch die diese Flüsse fließen, gibt es kein Abwassermanagement oder Müllentsorgungs- und Recyclingsystem, so dass Abfälle einfach in den Flüssen entsorgt werden.

Warum ist Plastikmüll im Wasser nicht gut?

Kunststoff im Wasser schadet den Tieren: Plastikteile im Meer werden von Vögeln, Meeresschildkröten, Walen, Delfinen, Robben und anderen Tieren für Nahrung gehalten und können ihre Verdauungsorgane verletzen und verstopfen. Viele Tiere sterben daran. In vielen Regionen hat bereits jeder dritte untersuchte Seevogel Plastik im Magen. Bei 22 von 30 gestrandeten Pottwalen in der Nordsee fanden Fachleute im Jahr 2016 jeweils bis zu 25 Kilogramm Plastikmüll im Magen. Mittlerweile sind mehr als 4.000 Tier- und Pflanzenarten von Meeresmüll betroffen (Quelle: Litterbase). Sie fressen den Müll nicht nur, sondern verheddern oder strangulieren sich in Müllteilen bis hin zum Tod. Während diese Folgen großer Plastikmüllteile gut sichtbar sind, ist bisher unklar, welche Auswirkungen es für Meeresorganismen hat, wenn sie ständig kleineren Plastikmüll oder Mikroplastik mit der Nahrung zu sich nehmen (Quelle: WWF).

Kunststoff im Wasser schadet den Menschen: Je mehr Mikroplastik im Wasser ist, desto mehr Plastik landet letzten Endes in uns. Wir nehmen über unser Essen und Trinken Mikroplastik auf, dessen langfristige Auswirkungen noch nicht geklärt sind. Kunststoffe enthalten außerdem gesundheitsgefährdende Stoffe, die über den Wasserzyklus zurück zu uns gelangen.

Plastikmüll in deutschen Gewässern

Laut Plastikatlas wird die Nordsee vor allem durch Plastikmüll aus der maritimen Industrie, der Schifffahrt und der Fischerei verschmutzt. An der Ostsee sind es dagegen vor allem die Touristinnen und die Touristen am Strand. Entlang der Wattenmeerküste Deutschlands und der Niederlande besteht der angeschwemmte Müll zu 75 Prozent aus Plastik und Styropor (Quellen: NABU, Umweltbundesamt).

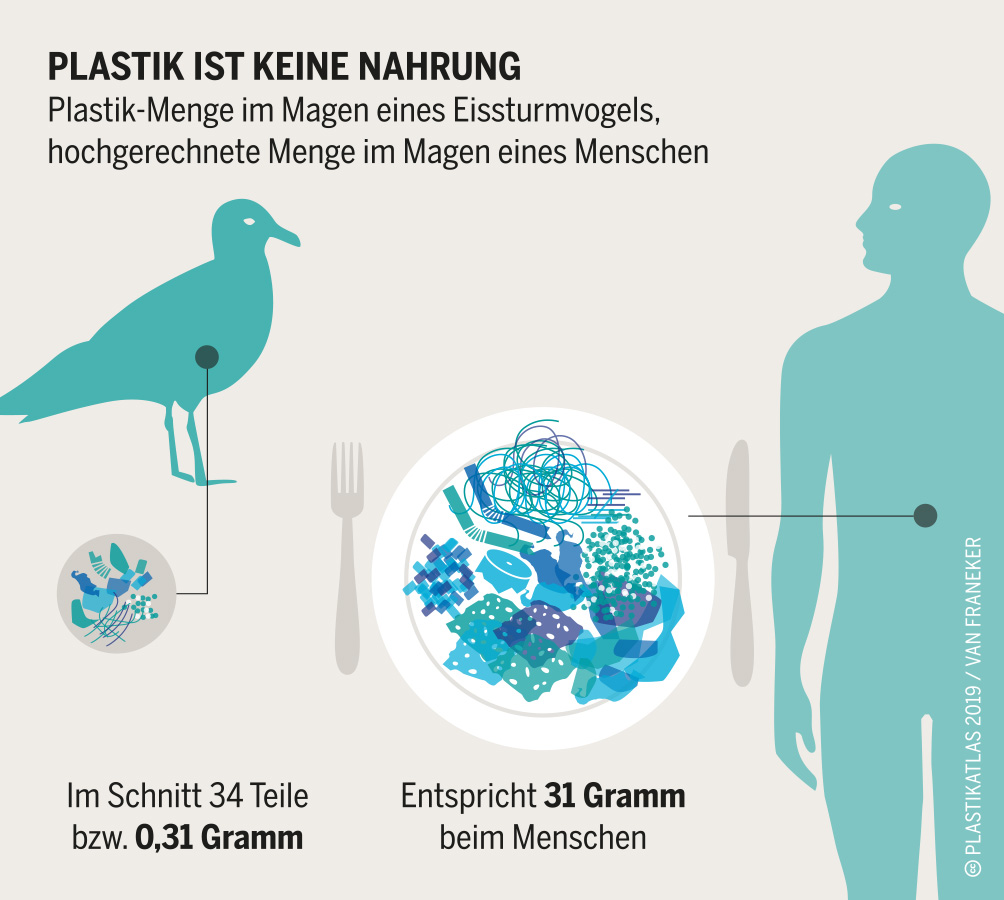

Umweltindikator: Eissturmvogel

Der Eissturmvogel ist an den Felsenküsten des Nordatlantiks weit verbreitet, in Deutschland brütet er ausschließlich auf Helgoland. Seine Nahrung nimmt der Eissturmvogel ausschließlich an der Meeresoberfläche auf offener See auf, weshalb er seit 2002 als Umweltindikator beim Monitoring des regionalen Meeresschutzabkommens OSPAR dient. Das Ergebnis: Seit Beginn der Untersuchungen wird in 93 bis 97 Prozent der Mägen von gefundenen toten Eissturmvögeln Kunststoffmüll gefunden. 55 bis 60 Prozent der untersuchten Tiere überschritten den festgelegten Grenzwert von 0,1 Gramm. Das Umwelt-Qualitätsziel der Meeresschutzkonvention liegt bei zehn Prozent Überschreitung dieses Grenzwerts. Er wird also weit überschritten (Quelle: BUND).

Mikroplastik in deutschen Flüssen und Seen

2018 haben die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in einem gemeinsamen Pilotprojekt Wasserproben an 25 Flüssen im Einzugsgebiet von Rhein und Donau untersucht, unter anderem auch im Bodensee. Das Ergebnis: Mikroplastik findet sich flächendeckend auch in deutschen Gewässern. Sehr kleine Mikroplastikartikel waren mit rund 62 Prozent am häufigsten vertreten. Allerdings ist die Konzentration laut Studie noch nicht sehr hoch. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass rund 20 Prozent der Fische aus deutschen Gewässern geringe Mengen an Plastik in ihren Mägen hatten (Quellen: Südkurier, IGKB). Die Umweltschutzorganisation Greenpeace dagegen hat 2021 mehrmals Wasserproben im Rhein entnommen und teils hohe Konzentrationen an Mikroplastik, vor allem in der Umgebung von Industriegebieten nachgewiesen. Das Problem „Mikroplastik“ ist also schon längst in deutschen Gewässern angekommen.

Was tut die Politik gegen die Plastikflut?

Viele Jahrzehnte existierten verschiedene Abkommen nebeneinander her, waren bloß freiwillige Verpflichtungen und reduzierten das Problem auf die Entsorgung des Plastikmülls. Mit der UNEA-Plastikresolution der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) vom 2. März 2022 hat sich das geändert. In Nairobi haben alle UN-Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen, der Plastikflut den Kampf anzusagen. Bis Ende 2024 soll es einen weltweit rechtsverbindlichen Vertrag geben, der Ziele und Maßnahmen der Plastikbekämpfung festlegt und dabei den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen berücksichtigt. Viele Akteure bezeichneten die Resolution als historischen Meilenstein im Kampf gegen die Umweltverschmutzung, warnten aber auch vor einer Verwässerung der Ziele im weiteren Verlauf der Vertragsverhandlungen.

Hintergrund: Weitere wichtige internationale Abkommen

Hintergrund: Weitere wichtige internationale Abkommen

- Internationales Hochsee-Abkommen zum Schutz der Weltmeere: Nach 15 Jahren Verhandlung haben sich die UN-Mitgliedstaaten Anfang März 2023 auf das erste internationale Hochsee-Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Es sieht vor, künftig mindestens 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen. Dies soll bereits mit einer Dreiviertelmehrheit möglich sein, ein Meilenstein laut Umweltorganisationen, weil Einzelstaaten damit Entscheidungen nicht blockieren können. Außerdem sollen wirtschaftliche Projekte und Expeditionen in einheitlichen Verfahren auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Zur Hochsee gehören rund 60 Prozent der Weltmeere, die bis zu diesem Abkommen einen weitgehend rechtsfreien Raum darstellten (Quelle: Zeit online).

- Basler Konvention: Das „Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung“ existiert bereits seit 1989 und hat 190 Vertragspartner. Eine Verschärfung des Abkommens erschwert seit 2021 den Export von Plastikmüll in Länder mit niedrigeren Umweltstandards.

- MARPOL: Das „Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe“, kurz MARPOL (für „marine pollution“), stammt von 1973 bzw. 1978 und ist ein weltweit gültiges Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt. Die Anlage V befasst sich mit der Verhinderung der Meeresverschmutzung durch Schiffsmüll. Weitere Infos beim BSH

- UNCLOS: Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations Convention on the Law of the Seas) wurde 1982 beschlossen und trat 1994 in Kraft. Es beinhaltet ebenfalls Regulierungen zur Beseitigung von Müll auf See und in Küstengebieten.

- Stockholmer Konvention: Das „Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe“ von 2004 regelt und beschränkt den Einsatz von langlebigen Schadstoffen wie Weichmachern, auf Englisch „persistent organic pollutants“ (POP). Daher ist auch von der „POP-Konvention“ die Rede.

- OSPAR: Das Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks von 1992 ersetzt die beiden Vorläufer, die Oslo-Konvention und die Paris-Konvention, weshalb es OSPAR heißt. Der völkerrechtliche Vertrag umfasst alles, was in die Nordsee oder den Nordatlantik eingeleitet, versenkt oder auf andere Weise eingebracht wird. Eine gleichnamige Kommission ist für die Umsetzung des Vertrags zuständig.

- Helsinki-Konvention: Die Helsinki-Konvention ist ein Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets und stammt ebenfalls aus dem Jahr 1992. Die Helsinki-Kommission (HELCOM) ging aus der Helsinki-Konvention hervor. Ihr gehören alle Ostseeanrainer-Staaten an und sie setzt sich für den Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee ein. Allerdings kann die Kommission nur Empfehlungen aussprechen, aber keine bindenden Beschlüsse fassen.

Europa

Die Europäische Kommission hat 2018 eine Kunststoffstrategie verabschiedet sowie 2021 eine Plastiksteuer eingeführt und Plastikartikel wie Einweggeschirr oder Strohhalme verboten. Auch der Export von Plastikmüll ist verschärft worden.

Deutschland

Seit 2019 gibt es in Deutschland ein neues Verpackungsgesetz, das auch die Hersteller von Verpackungen in die Pflicht nimmt und zum Ziel hat, Kunststoffabfälle zu verringern und Recyclingquoten zu erhöhen.

Wie engagiert sich die Zivilgesellschaft gegen Plastikmüll?

Überall gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen auf lokaler bis internationaler Ebene, die der Plastikverschmutzung den Kampf angesagt haben. Dazu gehört unter anderem:

Break Free From Plastic

#breakfreefromplastic (BFFP) ist eine globale zivilgesellschaftliche Bewegung, an der sich mittlerweile rund 2.700 Organisationen weltweit beteiligen, darunter der Bundesverband Meeresmüll, der Naturschutzbund Deutschland (NABU) oder die Deutsche Umwelthilfe. Ziel der 2016 gegründeten Initiative ist es, die weltweite Vermüllung durch Kunststoffabfälle zu stoppen, die Kunststoffkonzerne als Mitverursacher stärker in die Verantwortung zu nehmen und ein globales Umdenken beim Umgang mit Plastik zu befördern.

Zum Aktionsbündnis

Fishing For Litter

Fishing For Litter (FFL) ist ein Projekt in verschiedenen europäischen Ländern, bei dem Fischer große Sammelsäcke erhalten, in denen sie Müll, der sich in den Fischernetzen verfängt, sammeln und in den Hafen transportieren können. Hier stehen Container für die Entsorgung bereit. In Deutschland wird das Projekt vom NABU koordiniert, die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen unterstützen Fishing For Litter finanziell (Quelle: NABU).

Zero Waste Europe

Zero Waste Europe ist ein europäisches Netzwerk, bestehend aus Inititativen, Städten, Kommunen und Vereinen aus 27 Ländern, die das Ziel eines Zero-Waste-Lebensstils, also die Vermeidung von Müll jeglicher Art, verfolgen. Mit dem Programm „Zero Waste Cities“ unterstützt das Netzwerk Städte und Gemeinden beim Wandel hin zu Zero Waste. In Deutschland sind dies derzeit München und Kiel.

Zero Waste Europe

Zero Waste Germany

Weitere Initiativen und Projekte gegen Plastikmüll

Weitere Initiativen und Projekte gegen Plastikmüll

- TheOceanCleanUp: Durch Crownfunding finanziertes System zum Auffangen von Plastikmüll in den Ozeanen, das seit 2018 im pazifischen Meeresstrudel unterwegs ist und Plastikmüll einsammelt.

- Everwave: Schwimmende Flussplattformen und KI-gestützte Müllsammelboote sammeln Plastikmüll in Flüssen ein.

- One Earth One Ocean: Umweltorganisation, die eine „maritime Müllabfuhr“ mit unterschiedlich großen Müllsammelschiffen („Seehamster“ und „SeeKuh“) betreibt, die den Plastikmüll zu einem Müllverwertungsschiff („SeeElefant“) bringen, wo er recycelt oder zu Heizöl verwandelt wird.

- Seabins: Von australischen Surfern entwickelte „Mülltonne“, die an der Wasseroberfläsche schwimmt und mit einer Pumpe Plastik aus dem Meer filtert, seit 2017 weltweit in Häfen im Einsatz.

- Children for the Oceans: Kinder- und Jugendorganisation, die sich seit 2018 für den Schutz der Meere einsetzt

- Plasticontrol: Verein, der politische Lobbyarbeit, Kampagnen und Aufklärungsarbeit gegen die globale Plastikflut betreibt.

- Clear River Project: Verein, der sich mit Kunst- und Bildungsprojekten sowie Aufräumaktionen für saubere Flüsse und Meere einsetzt.

- Healthy Seas: Freiwillige Taucher entfernen „Geisternetze“, also verloren gegangene oder zurückgelassene Fischernetze, aus den Meeren. Aus den Netzen werden Nylon-Fasern für Strumpfhosen oder Badebekleidung hergestellt.

- Refill Deutschland: Bundesweite Bewegung mit mehr als 6.000 Refill-Stationen und Trinkbrunnen, an denen man seine mitgebrachte Flasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen kann.

- Plastic Pirates: Von der Europäischen Union geförderte europaweite Initiative, bei der Schulklassen und Jugendgruppen als „Plastikpiraten“ den Plastikmüll in europäischen Gewässern erforschen.

Links mit weiteren Tipps zur Plastikvermeidung

Links mit weiteren Tipps zur Plastikvermeidung

- WWF: Zehn einfache Tipps zur Vermeidung von Einwegverpackungen und Plastik im Alltag

- Umweltministerium Baden-Württemberg: Kunststoff-Sparbüchle mit Tipps für Verbraucher:innen zum Plastikvermeiden

- NABU: Tipps für weniger Verpackungsmüll

- Greenpeace: Zehn Tipps gegen die Plastikflut

Gibt es nachhaltige Alternativen zu Plastik?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ob Produkte oder Verpackungen nachhaltig sind, darüber entscheidet nicht nur das Material. Auch der Ressourceneinsatz bei der Herstellung, das Gewicht, die Transportwege oder die Entsorgungsmöglichkeiten samt Recyclingquoten spielen eine Rolle bei der Ökobilanz. Wir haben einige Produkte beispielhaft miteinander verglichen:

Text barrierefrei zum Nachlesen: Gibt es nachhaltige Alternativen zu Plastik?

Text barrierefrei zum Nachlesen: Gibt es nachhaltige Alternativen zu Plastik?

Ist Bioplastik besser als Plastik?

Leider nein. Es gibt zwei Arten von Bioplastik:

- Bio-basierte Kunststoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr oder Zellulose hergestellt. Allerdings wird zum Beispiel Zuckerrohr meist unter problematischen Bedingungen angebaut (hoher Pestizideinsatz, Monokulturen, Gentechnik, Ausbeutung). Häufig besteht Bioplastik zudem nicht zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern es werden Plastikpartikel beigemischt. Damit sind die Produkte nicht abbaubar.

- Bio-abbaubare Kunststoffe können auch aus endlichen Ressourcen wie Erdöl gefertigt sein. Meist dauert der Zeitraum der Verrottung länger als es wirtschaftlich sinnvoll ist. Daher landen die meisten bio-abbaubaren Kunststoffe am Ende doch in Müllverbrennungsanlagen.

Fazit: Bloß weil „bio“ drauf steht, ist Bioplastik noch lange nicht umweltfreundlicher. Viele Umweltorganisationen lehnen Produkte aus Bioplastik daher ab (Quellen: WWF, BUND, Plastikatlas).

Stoff-, Papier- oder Plastiktüte – was ist umweltschonender?

Baumwolltaschen sind nicht unbedingt umweltfreundlicher, weil viele Ressourcen wie Wasser und Energie für deren Herstellung verwendet werden. Studien zufolge muss eine Stofftasche zwischen 20 und 100 Mal verwendet werden, bis ihre Klimabilanz stimmt. Andererseits ist eine Baumwolltasche in der Regel kein Einwegprodukt wie eine Plastiktüte und punktet damit ökologisch bei der Entsorgung.

Eine Plastiktüte wird meist nur ein Mal verwendet, benötigt aber rund 20 Jahre, bis sie in ihre Einzelteile zerfallen ist. Übrig bleibt immer noch Mikroplastik.

Eine Papiertüte muss für eine gute Ökobilanz mindestens drei Mal genutzt werden. Was viele nicht wissen: Papiertüten bestehen oft nicht aus Recyclingmaterial und müssen verbrannt werden.

Fazit: Bei häufigem Gebrauch sind Stofftaschen, am besten aus Bio-Baumwolle, den anderen vorzuziehen. Also am besten bei jedem Einkauf mitnehmen (Quellen: Deutschlandfunk, WDR, NABU).

Glas- oder PET-Flasche – was ist nachhaltiger?

Beide Flaschentypen sind als Mehrwegflaschen nachhaltig, als Einwegflachen nicht. PET-Flaschen lassen sich bis zu 25 Mal wieder befüllen, Glasflaschen sogar bis zu 50 Mal. Der Nachteil von PET: Es ist Kunststoff, wird aus Erdöl hergestellt und verrottet nicht. Der Vorteil ist das geringe Transportgewicht. Je weiter Glasflaschen transportiert werden, desto schlechter fällt die Ökobilanz wegen des hohen Gewichts aus. Außerdem benötigt man viel Energie beim Einschmelzen von Glas.

Fazit: Einwegflaschen vermeiden, stattdessen Mehrwegflaschen möglichst mit Getränken aus der Region verwenden. Am nachhaltigsten ist Leitungswasser (Quelle: Umweltbundesamt).

Fazit

Wir brauchen Plastik, um Leben zu retten oder die Energiewende zu meistern. Doch wir nutzen dieses wertvolle Material meist nur, um es kurze Zeit später wegzuwerfen. Kunststoffe lösen sich jedoch nicht im Nichts auf, sondern brauchen mehrere Hundert Jahre, bis sie sich zersetzen – und zurück bleibt immer noch Mikroplastik.

Die Kosten dieser Plastikflut für die Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft sind enorm: In einem Bericht schätzt der WWF die Lebenszeitkosten von Plastik, das 2019 produziert wurde, auf 3,7 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von ganz Indien. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Kunststoffproduktion bis 2040 verdoppeln und die Kunststoffverschmutzung verdreifachen wird.

Klar ist: Unsere Welt und vor allem die Ozeane versinken in Plastik. Globale Anstrengungen sind daher nötig, um der Plastikflut als einer der größten Umweltbedrohungen Herr zu werden:

- Der gesamte Plastiklebenszyklus muss in den Blick genommen: Die Produktion von Plastik, vor allem für (Einweg-)Verpackungen, muss drastisch sinken. Hier müssen vor allem die Kunststoffhersteller in die Pflicht genommen werden. Sie müssen sich auch mehr an den Kosten der Entsorgung beteiligen.

- Die Recyclingquote muss drastisch steigen, sowohl in Deutschland und Europa als auch in den Entwicklungsländern. Hierfür brauchen diese Länder finanzielle und fachliche Unterstützung beim Aufbau eines Abfallmanagements und Recyclingsystems. Außerdem müssen erfolgreiche Mehrwegkonzepte flächendeckend auf den Weg gebracht werden.

- Der Plastikeintrag in unsere Ozeane über zehn Flüsse in Afrika und Asien muss gestoppt werden. Hier ist eine internationale Zusammenarbeit unabdingbar.

- Schließlich können wir alle durch unser individuelles Verhalten dazu beitragen, weniger Plastikmüll zu produzieren, durch konsequente Mülltrennung mehr Recycling zu ermöglichen und Abfälle nicht in der Umwelt zu entsorgen.

Plastik ist nicht das Problem. Sondern das, was wir damit machen.

Erik Solheim, Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), 2018

Kennen Sie Plogging, Plalking oder Pliking?

Dieser neue Trend kommt aus Schweden und bedeutet nichts anderes, als beim Jogging, Walking oder Wandern (englisch „hiking“) nebenher Müll aufzusammeln. Das schwedische Wort „plocka up“ bedeutet „aufsammeln“.

Plastikmüll im Unterricht

Unterrichtsmaterial der Landeszentrale

Mach´s klar 2018-33: It´s a plastic world - ersticken wir am Plastikmüll?

Wie viel Plastikmüll produzieren wir? Wie funktioniert Müllvermeidung? Ist Plastik ein Fluch oder Segen?

„Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“ informiert mit Schaubildern, Tabellen und kurzen Texten. Aufgabenstellungen in verschiedenen Niveaustufen lassen die Handreichung zur praktischen Hilfe im Unterricht werden.

Plastikmüll in der Schule vermeiden – so geht's!

- Wickle dein Pausenbrot nicht in Folie. Ab damit in die Brotdose!

- Wiederverwendbare Edelstahl- oder Aluflasche für heiße und kalte Getränke.

- Anstelle von Plastik: Schnellhefter aus Karton, Holzlineal, Spitzer aus Metall usw.

- Tausche und verschenke anstatt alles neu zu kaufen und wegzuwerfen.

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

Studien und Berichte

Studien und Berichte

- Bund für Naturschutz und Umwelt Deutschland (BUND) & Heinrich-Böll-Stiftung: Plastikatlas (2019)

- UNEP: Drowning in Plastics (2021)

- UNEP: Single-use Plastics Report (2018)

- Ellen MacArthur Foundation: The New Plastics Economy. Rethinking the Future of Plastics (2016)

- WWF: Studie des Alfred Wegener Instituts zu den Auswirkungen von Plastikverschmutzung in den Ozeanen (2022)

- WWF: Verpackungswende jetzt! Studie zum Wandel der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Deutschland (2021)

- WWF: Global Plastic Navigator

- WWF: Plastics: The Costs to Society, the Environment and the Economy (2021)

- NABU: Plastikvermeidungsstudie (2015)

- Greenpeace: Klimakrise unverpackt. Wie Konsumgüter-Konzerne die Plastikexpansion der Erdölkonzerne anheizen (2021)

- EarthWatch Institute mit Plastic Oceans: Plastic Rivers Report

- Fachzeitschrift „Nature“: Studie zum Great Pacific Garbage Patch (2018)

- Alfred-Wegener-Institut für Polar und Meeresforschung: Litterbase – Online-Portal für Müll im Meer

- Earth System Knowledge Platform (ESKP): Themenspezial „Plastik in Gewässern“

- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung: Studie zum Plastikeintrag von Flüssen ins Meer (2017)

- Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg und andere Bundesländer: Studie zu Mikroplastik in deutschen Fließgewässern und Seen (2018)

- BUND: Einkaufsratgeber Mikroplastik

- WWF: Hintergrundpapier Mikroplastik

- Environmental Science & Technology: PlastX-Studie (2019)

- LpB-Zeitschrift „Bürger & Staat“: Ozeane und Meere (4-2019)

- BpB-Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“: Plastikmüll im Meer (APuZ 2017)

- BpB-Zeitschrift „Fluter“: Müll (2021)

- Umweltbundesamt: Kunststoffabfälle 2019

- Umweltbundesamt: Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2019

- Conversio: Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2019

- Umweltministerium Baden-Württemberg: Kunststoff-Sparbüchle mit Tipps für Verbraucher:innen zum Plastikvermeiden.

Nützliche Apps

Nützliche Apps

BUND-App „ToxFox“, um Gifte in Produkten zu erkennen: App herunterladen und Strichcode des Produkts mit dem Smartphone scannen. Der Hersteller erhält eine automatische Anfrage und ist verpflichtet, innerhalb von 45 Tagen Auskunft zu erteilen. Weitere Infos

CodeCheck: Mit dieser kostenlosen App lassen sich Produkte im Supermarkt oder der Drogerie abscannen, um herauszufinden, ob Mikroplastik enthalten ist. Weitere Infos

Filme, Videos & Podcasts

Filme, Videos & Podcasts

- BpB: Dokumentarfilm „Plastic Planet“ von Werner Boote (96 Minuten) mit Anregungen und Arbeitsblättern für den Unterricht

- WDR: Dokumentarfilm „Die Recyclinglüge. Die Wahrheit über Plastikmüll“, Langversion (75 Minuten), Kurzversion (19:30 Minuten)

- Terra X: Wie kommt unser Plastikmüll ins Meer? (8:17 Minuten)

- STRG_F: Plastikmüll von Nestlé und Co. – Suche im Meer (33:32 Minuten)

- Dinge Erklärt – kurzgesagt: Plastikmüll - So versinkt die Welt im Plastik (8:45 Minuten)

- Spiegel-Podcast „Klimabericht“: Verdreckte Welt – Wege aus der Plastikkrise (2022)

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: März 2023