Dossier

Menschenrechtsverletzungen

Mutmaßliche Kriegsverbrechen durch die russische Armee in der Ukraine, Verhaftungen und Folterungen von Demonstrierenden im Iran oder regelmäßige Verhaftungen von Medienschaffenden und Oppositionellen in China oder Russland – Beispiele für Menschenrechtsverletzungen gibt es genug. Menschenrechte werden weltweit verletzt – und das jeden Tag.

Selbst der demokratische Rechtsstaat westlicher Industrienationen bietet keinen absoluten Schutz vor Übergriffen. Die Mehrzahl aller Menschenrechtsverletzungen ereignet sich jedoch in Schwellen- und in Entwicklungsländern und hier häufig in autoritären Regimen. Noch nie war eine so große Zahl von Menschen durch Eingriffe in elementare Lebensrechte bedroht oder betroffen wie heute. Selten verletzt ein Staat nur ein einzelnes Menschenrecht; Meistens schließen sich die Übergriffe zu einer Kette von Menschenrechtsverletzungen zusammen.

Gelten Menschenrechte nur auf dem Papier?

Allen Menschenrechtsabkommen zum Trotz werden weltweit Menschenrechte mit Füßen getreten. Tatsächlich verfügt der internationale Menschenrechtsschutz über keine dem nationalen Recht vergleichbaren wirksamen und zwingenden Kontroll- und Vollstreckungsmittel, um die Menschenrechte durchzusetzen.

Zwar sind Vertragsstaaten, die Menschenrechtsabkommen unterzeichnet haben, dazu verpflichtet, Rechenschaft über ihr Tun abzulegen. Auch können gegen staatliche Menschenrechtsverletzungen mitunter Untersuchungen eingeleitet oder Beschwerden von anderen Staaten oder betroffenen Einzelpersonen vorgebracht werden. Auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention kann beispielsweise in Europa der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rechtsverbindliche Urteile zu Individualbeschwerden sprechen, die – wenn auch mit Verzögerung – weitgehend befolgt werden. Doch letztlich können Regierungen nur bedingt zu einem menschenrechtskonformen Handeln gezwungen werden. In hohem Maße ist der internationale Menschenrechtsschutz also darauf angewiesen, dass sich Staaten an ihre völkerrechtlichen Selbstverpflichtungen halten und mit der Staatengemeinschaft zusammenarbeiten.

Hintergrund: Wie fördert man die Einhaltung der Menschenrechte?

Hintergrund: Wie fördert man die Einhaltung der Menschenrechte?

Die Bereitschaft zu menschenrechtskonformem Verhalten kann auf vielfältige Weise eingefordert und gefördert werden, beispielsweise

- durch diskursive Lernprozesse, die in Menschenrechtsforen angestoßen werden;

- durch formulierte Verhaltenserwartungen seitens der internationalen Staatengemeinschaft, die z. B. in Berichten und Empfehlungen von Menschenrechtsorganen zum Ausdruck kommen und an denen sich die Regierungen orientieren sollten;

- durch Entscheidungen regionaler Menschenrechtsgerichte und nationaler Gerichte, die die Regierungen umzusetzen haben;

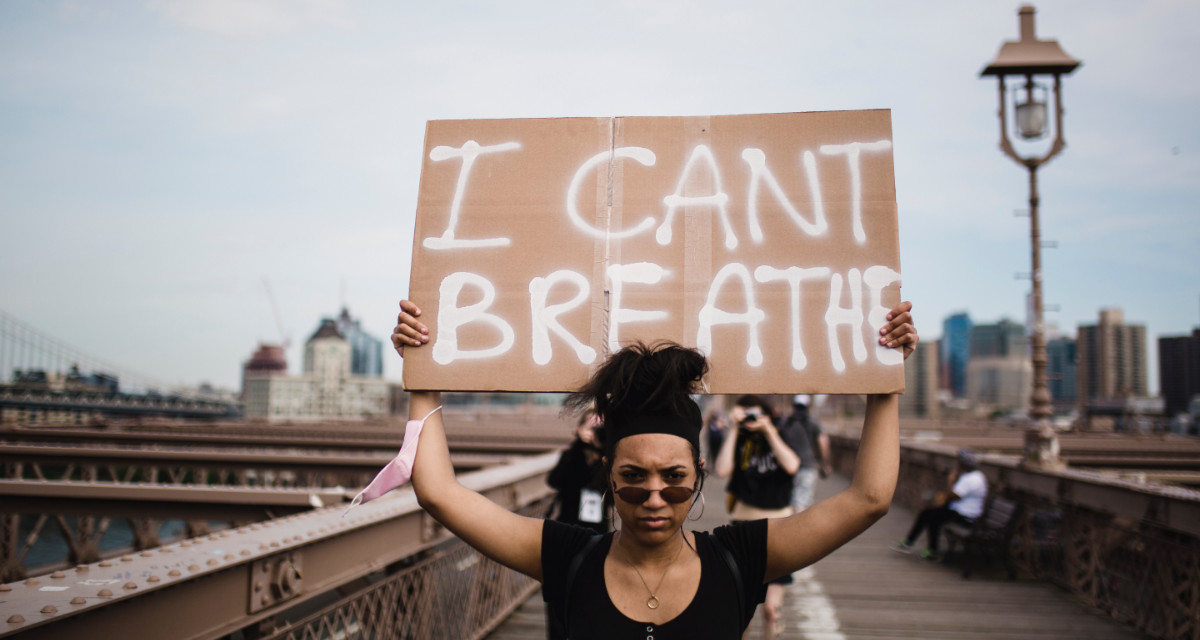

- durch das Anprangern von Menschenrechtsverletzungen und öffentliche Proteste, die im Sinne eines „Beschämens” und „Bedrängens” politisch Wirkung entfalten;

- durch „stille Diplomatie” und politischen Druck von Regierungen und internationalen Organisationen;

- durch politische oder wirtschaftliche Anreize für menschenrechtskonformes Verhalten (z. B. EU-Beitritt, Handelserleichterungen, Entwicklungshilfe);

- durch politische und wirtschaftliche Sanktionen (Einreiseverbote, Einfrierung von Konten, Handelsembargos usw.). Im Extremfall, etwa bei Völkermord, kann es auch zu „humanitären Interventionen” kommen, die aber aufgrund der Anwendung militärischer Gewalt hochproblematisch sein können und als Standardlösung zur Durchsetzung der Menschenrechte gewiss nicht taugen.

Selbst ohne „Weltpolizei” und militärische Zwangsmittel ist der vermeintliche Papiertiger also nicht völlig zahnlos. Dabei kommt wirkkräftigen Menschenrechtsorganisationen und -netzwerken eine große Bedeutung zu: Sie dokumentieren nicht nur Menschenrechtsverletzungen und führen öffentliche Proteste und Kampagnen durch, sondern sie prägen ganz maßgeblich den weltweiten Menschenrechtsdiskurs, fördern die Organisations- und Handlungsfähigkeit und damit das Empowerment der Betroffenen. Sie nehmen Einfluss auf menschenrechtlich bedeutsame Entscheidungen der Staaten oder internationaler Organisationen, erstellen Parallelberichte und unterstützen Klagen und Beschwerden vor nationalen und internationalen Gerichten und Ausschüssen. Auch fordern sie den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern sowie Hilfe für Betroffene und Hinterbliebene ein oder leisten diese selbst. Alle diese Maßnahmen zeigen große und kleine Wirkungen, die oft nicht unmittelbar und eindeutig zu erkennen sind.

Wie werden Menschenrechte verletzt?

Zahlreiche Organisationen dokumentieren aktuelle Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel die UN, Amnesty International oder Human Rights Watch. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat außerdem ein ausführliches Dossier zum Thema Menschenrechte zusammengestellt.

Es gibt verschiedene Arten, Menschenrechte zu verletzen:

Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit

Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit

Oft werden Andersdenkende und Oppositionelle unterdrückt, um Missstände zu vertuschen und um zu verhindern, dass diese an die kritische Öffentlichkeit kommen. Speziell in autoritären Staaten wird öffentliche Kritik an Politik, sozialer Ungerechtigkeit und Benachteiligung nicht geduldet. Methoden staatlicher Repression ähneln sich unabhängig von der Ideologie der jeweiligen Machthaber. Häufig nutzen autoritäre Staaten (künstliche aufgebaute) Feindbilder, um Grundrechte als „Schutzmaßnahmen“ einschränken zu können. Hauptbetroffene sind schriftstellerisch und journalistisch tätige Personen sowie Rechtsanwälte, Mitglieder in Menschenrechtsorganisationen, aber ebenso Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten und politische Oppositionelle.

Gefahr aufgrund der Identität – Diskriminierung

Gefahr aufgrund der Identität – Diskriminierung

Unabhängig von „Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand" haben Menschen einen Anspruch auf Freiheiten und Rechte. In der Realität wird Artikel 2 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung jedoch häufig verletzt. Weltweit werden Menschen gerade aus diesen Gründen verfolgt oder diskriminiert. Rassistische Ansichten und Fremdenfeindlichkeit nehmen auch in der westlichen Welt immer stärker zu, beeinflussen die Politik und gefährden viele Menschen.

Neben Angriffen auf ethnische oder religiöse Gruppen, Homosexuelle oder Andersdenkende steht Gewalt gegenüber Frauen und Kindern weltweit auf der Tagesordnung. Ob Kinderarbeit, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat oder sexuelle Übergriffe – gerade Kinder und Frauen sind vielfach Opfer von Menschenrechtsverletzungen.

Peinigung und Grausamkeit durch Folter

Peinigung und Grausamkeit durch Folter

Folter ist auch heute noch eine gängige Menschenrechtsverletzung. Amnesty International dokumentierte in drei Viertel aller Länder Einzelfälle von Folter bis hin zu systematischem und routinemäßigem Foltern. In Staaten wie China, Syrien oder dem Iran wird meist gefoltert, um die politische Opposition einzuschüchtern. „Der Krieg gegen den Terror“ nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 machte Foltermethoden wie „waterboarding“ in westlich geprägten Ländern wie den USA zum Thema. Meist bleibt Folter jedoch vor der Öffentlichkeit verborgen. Aus einer weltweiten Befragung von Amnesty International geht hervor, dass die Mehrheit der Menschen Anti-Folter-Gesetze für unterstützungswürdig hält (Quelle: Amnesty International).

Angriff auf Freiheit und Leben – Todesstrafe, Verschleppung, Genozid

Angriff auf Freiheit und Leben – Todesstrafe, Verschleppung, Genozid

In den letzten vierzig Jahren hat sich in Sachen Todesstrafe viel verändert. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur 16 Länder ohne Todesstrafe. 2021 sind es 108 Staaten, die sie vollständig abgeschafft haben, und 144 Staaten insgesamt, die sie in der Praxis nicht mehr umsetzen. Für das Jahr 2021 hat Amnesty International mindestens 579 Hinrichtungen in 18 Ländern dokumentiert – im Vergleich zu 483 im Vorjahr bedeutet das eine Zunahme von 20 Prozent. Dennoch ist dies die zweitniedrigste Zahl an weltweiten Hinrichtungen pro Jahr, die Amnesty International seit mindestens 2010 verzeichnet hat. Die Länder mit den höchsten bekannt gewordenen Hinrichtungszahlen sind China, Iran, Ägypten,

Saudi-Arabien und Syrien – in dieser Reihenfolge. Der Anstieg von 2020 auf 2021 ist vor allem auf den Iran zurückzuführen; dort stieg die Zahl der Hinrichtungen um 28 Prozent (Quelle: Amnesty International). Eine genaue Zahl, wie viele Menschen jährlich hingerichtet werden, gibt es jedoch nicht, da beispielsweise China die Informationen zu Hinrichtungen als Staatsgeheimnis behandelt. Auch aus Nordkorea oder Vietnam gibt es keine offiziellen Zahlen. Oft werden solche Todesurteile ohne ein faires Gerichtsverfahren, das den internationalen Rechtstandards entspricht, gesprochen. In einigen Fällen basieren Geständnisse auf Folter.

Wenn ein Mensch von einem Staat oder paramilitärischen Gruppen verschleppt wird und sich niemand für die Entführung oder Festnahme des Opfers verantwortlich erklärt, spricht man vom Verschwindenlassen. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Methode als „Nacht- und Nebel-Aktionen“ bei Tausenden Widerstandskämpfer:innen eingesetzt, die vielfach in Konzentrationslagern „verschwanden“. Später wurde die Praxis in verschiedenen Bürgerkriegen angewandt. In lateinamerikanischen oder afrikanischen Ländern kommt es auch heute immer wieder zu sogenannten „sozialen Säuberungen“, denen häufig Homosexuelle, Drogenabhängige und Straßenkinder zum Opfer fallen. Meist werden die Opfer getötet oder mit Folterspuren wieder aufgefunden.

Wenn aus religiösen, rassistischen oder wirtschaftlichen Gründen eine Minderheit oder das eigene Volk systematisch ermordet wird, spricht man von Genozid. Der NS-Völkermord steht für die systematische und grausame Tötung an den europäischen Juden sowie im weiteren Sinne auch die systematische Verfolgung und Ermordung anderer Minderheiten und Andersdenkender. Er ist auch ein maßgeblicher Grund für die Menschenrechtserklärung 1948. Doch schon im Ersten Weltkrieg ermordeten Soldaten des Osmanischen Reichs gezielt Hundertausende Armenier durch Massaker und Todesmärsche. Der Völkermord an den Armeniern war einer der ersten systematischen Genozide des 20. Jahrhunderts. Ein weiteres Beispiel für einen Genozid ist der Mord an Angehörigen des Tutsi-Volkes durch Kämpfer des Hutu-Volkes in Ruanda und Burundi im Jahr 1994. Auch bei der seit Jahrzehnten stattfindenden massenhaften Vertreibung und Tötung der muslimischen Minderheit Rohingya in Myanmar steht der Vorwurf des Genozids im Raum (Quelle: IGFM).

LpB-Dossiers zum Thema

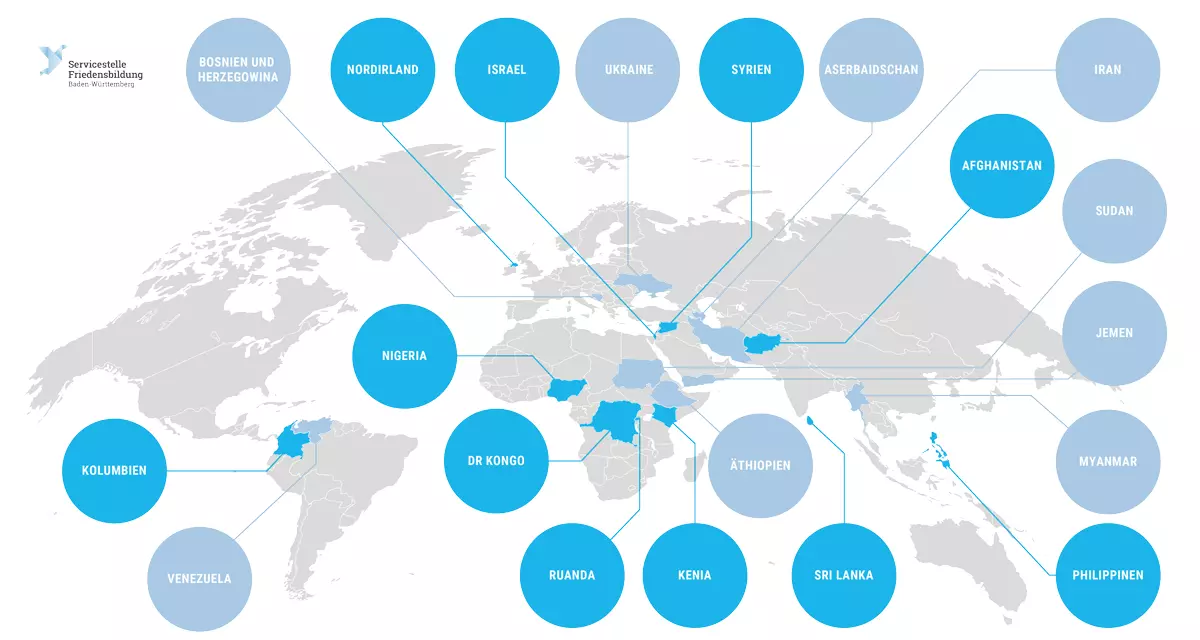

Kriege und Konflikte weltweit

Aktuelle Porträts und Analysen aus friedenspädagogischer Sicht

Wie werden Menschenrechtsverletzungen bekannt?

Selten verletzt ein Staat nur ein einzelnes Menschenrecht, meistens schließen sich die Übergriffe zu einer Kette zusammen. Verschiedene nichtstaatliche Organisationen wie Amnesty International oder die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte versuchen Menschenrechtsverletzungen in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken und sich um den Schutz der Menschen vor Willkür und Unterdrückung zu kümmern.

Weiter zu den Menschenrechtsorganisationen

Wie werden Menschenrechtsverbrechen bestraft?

Jeder Staat ist verpflichtet, Menschenrechtsverbrechen im eigenen Land zu verfolgen und zu bestrafen. Für die Bestrafung der Täterinnen und Täter sind daher eigentlich die Gerichte des jeweiligen Landes zuständig.

Straflosigkeit?

Doch oft gelingt es Menschenrechtsverbrechern und -verbrecherinnen, straflos auszugehen, indem sie in den Genuss politischer Amnestien kommen oder indem sie sich mithilfe politischen Einflusses und Geldes dem Zugriff einer schwachen oder korrupten Justiz entziehen. In Lateinamerika hat sich hierfür der Begriff der „Straflosigkeit” (impunidad) eingebürgert. Bleibt das nationale Rechtssystem untätig oder versagt es, ist es international kaum möglich, die Verbrecher:innen zu bestrafen.

Der internationale Strafgerichtshof

Eine Ausnahme stellen schwerste Menschenrechtsverletzungen dar wie

- Völkermord,

- Verbrechen gegen die Menschheit und

- Kriegsverbrechen.

Solche Fälle können von dem 2002 errichteten Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aufgegriffen werden. Das Gericht ist die erste ständige internationale Rechtsinstanz, die Einzelpersonen für schwerste Menschenrechtsverbrechen verurteilen kann.

Bevor es den Internationalen Strafgerichtshof gab, existierten einzelne Ad-hoc-Gerichte, die – bezogen auf bestimmte Zeiträume und Staaten – schwere Menschenrechtsverbrechen ahndeten. Die Internationalen Strafgerichtshöfe zum ehemaligen Jugoslawien und zu Ruanda sind bekannte Beispiele. Unter bestimmten Bedingungen müssen sich zudem Menschenrechtsverbrecher auch vor nationalen Gerichten anderer Staaten verantworten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass sie mit internationalem Haftbefehl gesucht, gefasst und schließlich ausgeliefert werden.

Hintergrund: Hält sich die EU an Menschenrechte?

Hintergrund: Hält sich die EU an Menschenrechte?

Die Europäische Union möchte grundsätzlich stärker gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen. „tagesschau.de“ berichtete am 7. Dezember 2020: „Im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen hat sich die EU ein neues Sanktionsinstrument zugelegt. Die Außenminister beschlossen eine Regelung, welche die politische Ahndung solcher Verbrechen deutlich erleichtern soll. Damit können Gelder von Einzelpersonen, Einrichtungen und Körperschaften eingefroren werden, die zum Beispiel an Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt beteiligt sind. Außerdem sollen Einreiseverbote verhängt werden können.”

In der EU gelten umfassende menschenrechtliche Verpflichtungen für alle Mitgliedstaaten. Die Realität sieht indes häufig anders aus – insbesondere an den EU-Außengrenzen: Hier werden zunehmend Maßnahmen getroffen, um Menschen gar nicht erst Zutritt zum Hoheitsgebiet der EU zu gewähren. Maßnahmen der Grenzkontrolle werden immer weiter ins Vorfeld der Staatsgrenzen verlagert – bis in die Küstengewässer afrikanischer Staaten hinein. Dies geschieht etwa dadurch, dass patrouillierende Schiffe eingesetzt werden, die Menschen auf schiffbrüchigen Booten auf Hoher See abfangen und daran hindern, die EU-Außengrenzen zu erreichen.

Aus der Genfer Flüchtlingskonvention – unterzeichnet von den EU-Staaten – resultiert das Recht auf Zugang zu einem Asylverfahren, in dem Menschen ihr Recht auf Schutz vor Verfolgung geltend machen können. Nach dieser Konvention müssen die Staaten dafür Sorge tragen, dass kein Mensch an der Grenze abgewiesen oder abgeschoben wird, wenn die Person dadurch gezwungen wäre, sich in einem Staat aufzuhalten, in dem ihr Verfolgung droht. Die Zurückweisung an der Grenze oder die Abschiebung einer Person ist unzulässig, wenn der Person im Herkunftsstaat aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe, aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechts oder aufgrund ihrer politischen Meinung gravierende Menschenrechtsverletzungen drohten.

Europa sieht sich gern als Hort der Menschenrechte. Dieses Bild hält einer Überprüfung jedoch nicht immer stand. Die Berichte von Amnesty International umfassen die meisten europäischen Staaten und dokumentieren immer wieder besorgniserregende Muster von Missbrauch durch Polizei- und Justizangehörige, darunter Misshandlung, Folter und übermäßige Gewaltanwendung mit oft eindeutigen diskriminierenden Tendenzen, sehr häufig ohne strafrechtliche oder disziplinarische Konsequenzen.

Der NS-Völkermord

Menschenrechtsverletzungen während des Nationalsozialismus

Das bekannteste Beispiel dürfte das Verfahren vor dem Militärgerichtshof von Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Der NS-Völkermord steht für die systematische Tötung an den europäischen Jüdinnen und Juden sowie auch für die systematische Verfolgung und Ermordung von Angehörigen anderer gesellschaftlicher, religiöser und ethnischer Gruppen oder politisch Oppositioneller. Dieser Völkermord an Juden und anderen ethnischen Minderheiten wie den Sinti und Roma, ausgeführt von vermeintlich pflichtbewussten Dienerinnen und Dienern des „Dritten Reichs” und im stillschweigenden Mitwissen der Unbeteiligten, war einzigartig durch seine kaltblütige Planung und Durchführung.

Was den NS-Völkermord von anderen Menschenrechtsverletzungen unterscheidet, ist die Systematik und Planung der Verbrechen. Im Namen einer totalitären und rassistischen Ideologie wurden Juden, Sinti und Roma sowie andere gesellschaftliche Gruppen zunächst aus der Öffentlichkeit ausgegrenzt. Dabei wurden ihnen grundlegende Menschenrechte abgesprochen. Am Ende stand die massenweise vollzogene Ermordung in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern. Damit wurde der NS-Völkermord zum Inbegriff von Menschenrechtsverletzungen.

Folgen

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Sie war maßgeblich motiviert durch die Menschenrechtsverletzungen des NS-Staates. Viele Staaten haben diese Erklärung in ihre Verfassung (z. B. auch die Bundesrepublik im Grundgesetz) aufgenommen. Art. 1 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland lautet:

„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.”

Weiterführende Dossiers zum NS-Völkermord

18. Januar 1940: NS-„Euthanasie”-Morde in Grafeneck

Am 18. Januar 1940 begannen auf dem Gelände des Schlosses Grafeneck auf der Schwäbischen Alb die NS-„Euthanasie”- Kranken- und Behindertenmorde. 10.654 Menschen, stigmatisiert von den Nationalsozialisten als „lebensunwertes Leben“, wurden mit Kohlenmonoxidgas ermordet.

Dossier Grafeneck

27. Januar 1945: Die Befreiung von Auschwitz

Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nationalsozialisten an Juden, Sinti und Roma und anderen Verfolgten. Auschwitz ist Ausdruck des Rassenwahns und das Kainsmals der deutschen Geschichte. Während der NS-Zeit ermordeten die Nationalsozialisten in Auschwitz über anderthalb Millionen Männer, Frauen und Kinder.

Dossier "Befreiung von Auschwitz"

20. November 1945: Nürnberger Prozesse

Die gefassten Hauptverantwortlichen der NS-Verbrechen mussten sich von 1945 bis 1949 in den Nürnberger Prozessen vor Gericht unter anderem für ihre Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Erstmals wurden die individuelle Schuld von Politikern, Militärs und anderen gesellschaftlichen Eliten untersucht und bestraft. Das Verfahren bildet einen Meilenstein auf dem Weg zum modernen Völkerstrafrecht.

Dossier "Nürnberger Prozesse"

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Dezember 2022.