Februar 2024

Kitty Marion (1871-1944)

Kämpferin für das Frauenwahlrecht und Aktivistin für Geburtenkontrolle

Nach einer kurzen Karriere als Tänzerin und Sängerin an britischen Varieté-Theatern wurde die in Deutschland geborene Kitty Marion Anfang des 20. Jahrhunderts in London Mitglied der Women’s Social and Political Union (WSPU). Dieses feministische Netzwerk war 1903 in Großbritannien von der Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst (1858-1928) als militanter Flügel der Frauenwahlrechtsbewegung gegründet worden. Die WSPU warb mit dem Motto „Deeds, not Words“ („Taten statt Worte“) und organisierte im Kampf um das Frauenwahl-recht eine landesweite Anschlagsserie, die vor allem London als politisches Zentrum Groß-britanniens erschütterte. Kitty Marion war in der Suffragetten-Bewegung aktiv und dabei auch an mehreren militanten Übergriffen beteiligt. Dem Kampf für Frauenrechte blieb sie auch nach der Einführung des Wahlrechts für Frauen in Großbritannien (1928) treu.

Im Jahr 2024 gedenken wir des 80. Todestages dieser in Deutschland völlig unbekannten Aktivistin für die Rechte von Frauen.

Kindheit und Jugend

Kitty Marion wurde 1871 als Katherina Schäfer in Deutschland geboren und wuchs nach dem frühen Tod ihrer Mutter wie auch ihrer Stiefmutter bei ihrem Vater in Dortmund auf. Da ihr Vater, ein Ingenieur, häufig auf Dienstreise gehen musste, verbrachte Katherina viel Zeit bei Verwandten, insbesondere bei ihrer Großmutter und ihrem Onkel, dem Bruder ihres Vaters.

In ihrer Autobiographie, die nie veröffentlicht wurde, von der aber ein Exemplar in der Women’s Library der London School of Economics einzusehen ist, beschreibt Kitty Marion – wie Katherina Schäfer sich bald nennen sollte – ihren Vater als gewalttätigen Mann, der auf Disziplin viel Wert legte, schnell gereizt war und Handgreiflichkeiten nicht scheute. Ihr war es verboten, mit anderen Kindern zu spielen und sie wurde von ihrem Vater weitestgehend von der Nachbarschaft abgeschirmt.

Als ihrer Verwandtschaft klar wurde, wie gewalttätig er war, schickten sie die damals erst fünfzehnjährige Katherina allein und ohne Wissen ihres Vaters auf die Reise nach London zu ihrer Tante Dora, die mit ihrem Mann und fünf Kindern im East End wohnte. Katherina sollte nie wieder in ihr Heimatland zurückkehren.

Tänzerin und Sängerin am Varieté-Theater

In London genoss die junge Frau ihren neugewonnenen Freiraum bei der Tante, die Spaziergänge durch das Viertel und den Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen in der Nachbarschaft. Schon seit ihrer Kindheit träumte Katherina von einer Karriere als Schauspielerin und Sängerin, vom Leben auf der Bühne, den Reisen und vor allem der finanziellen Unabhängigkeit. London schien der Ort zu sein, an dem sie diese Wünsche endlich verwirklichen könnte.

Nach viel Bitten und Betteln erlaubte ihre Tante ihr in der Hoffnung, dass Katherina am Varieté gutes Geld für die Familie verdienen würde, sich bei einer Tanzschule anzumelden. Dort probte sie gemeinsam mit anderen Frauen für Engagements, die sie an die zahlreichen Music Halls in Großbritannien bringen sollten. Für ihre Arbeit als Tänzerin und Sängerin legte sich Katherina den Bühnennamen Kitty Marion zu, damit ihre deutsche Verwandtschaft ihren ursprünglichen Namen nicht irgendwann in der Zeitung wiedererkennen würde. Denn das Varieté wie auch das Theater hatten gegen Ende des 19. Jahrhunderts keinen guten Ruf: Im Volksmund und in der Presse wurden Darstellerinnen häufig mit Prostituierten gleichgesetzt.

Im Vergleich zu den meisten Arbeitsplätzen, die Frauen zu dieser Zeit offenstanden, waren die darstellenden Künste in der Tat ein Ort, der Frauen mehr sexuelle Freiheiten bot, nicht zuletzt indem sie in Kostümierungen wie kurzen Höschen und Röcken auftraten, die so gar nicht dem damaligen Ideal weiblicher Züchtigkeit entsprachen. Damit einher ging natürlich auch eine gewisse Gefahr: Frauen am Theater waren häufig Opfer sexueller Belästigung und ungewollter Avancen, wie Kitty im Laufe ihrer Karriere am eigenen Leib erfahren musste.

Mit 19 Jahren bekam Kitty Marion ihr erstes Engagement am Theatre Royal in Glasgow und durfte für acht Wochen allein nach Schottland reisen. Sie verstand sich gut mit den anderen Tänzerinnen und hatte hier endlich die Möglichkeit, sich quasi neu zu erfinden. Sie war unabhängig, eine junge Frau allein unterwegs, mit einem neuen Namen, einem eigenen Job und dementsprechend auch einem wachsenden neuen Selbstbewusstsein.

Auch beruflich war ihre Zeit in Glasgow ein Erfolg, und nach ihrer Rückkehr machte ein Freund der Familie Kitty mit ihrem ersten Agenten bekannt, der aus ihr den neuen großen Star des Varietés machen wollte. Als sie den Agenten das nächste Mal zur Vertragsunterzeichnung in seinem Büro traf, versuchte er wiederholt, sie zu küssen. In ihrer Autobiographie beschreibt Kitty Marion eindringlich, wie sie versuchte, sich aus seiner Umarmung zu winden und er doch nicht von ihr abließ:

Ich wollte einfach nur raus. Wie konnte er es wagen, gerade als verheirateter Mann, sich so eine unverantwortliche Freiheit zu nehmen? Er wunderte sich über mein Temperament und beharrte, dass ich ihm einen Kuss geben müsse, bevor er mich gehen ließ. Aus Angst vor der Öffentlichkeit wagte ich nicht zu schreien und wehrte mich verzweifelt, bis ich mit dem Kopf gegen die Kante eines Schreibtisches stieß und mit einem schrecklichen Gefühl von Glockengeläut und Wasser, das mir durch den Kopf schoss, das Bewusstsein verlor.“ (Kitty Marion zit. n. Dr. Fern Riddell 2019, S. 70; Übersetzung: Ruth Quante) |

Kurz darauf feuerte der Agent die junge Frau.

Ihre Tante und deren Mann waren enttäuscht von ihrer Kündigung und ihrem vermeintlichen Versagen und da Kitty Marion nun nicht in der Lage war, die Familie finanziell zu unterstützen, sollte sie ausziehen. Von ihrer Londoner Familie entfremdet, packte Kitty ihre Sachen und zog bei einer befreundeten Tänzerin ein, die sie in Glasgow kennengelernt hatte.

Politischer Werdegang

Der (Macht)Missbrauch durch Männer, der bereits in ihrer Kindheit begann und dem sie über Jahrzehnte ausgesetzt gewesen war, weckte in Kitty Marion den Wunsch nach absoluter Unabhängigkeit, die für Frauen zur damaligen Zeit nur schwer zu erreichen war.

So wurde gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesellschaftlich noch die Heirat als Status quo und Lebensziel einer jeden Frau definiert. Doch Kitty wollte weder heiraten noch Kinder bekommen. Ihre Ablehnung des geltenden Weiblichkeitsideals der Unterwürfigkeit und die sexuelle Belästigung, der sie am Theater ausgesetzt war, befeuerten in ihren Mittdreißigern ihren politischen Aktivismus. Sie schrieb einen wütenden Leserbrief an The Era, eine populäre Zeitung der Schauspiel-Community, und benannte darin die Demütigungen und den Missbrauch, dem Frauen in der Schauspielindustrie ausgesetzt waren.

Sie trat außerdem der Variety Artists‘ Federation (VAF) und der Actors‘ Association (AA) bei, zwei großen Gewerkschaften für Männer und Frauen in schauspielerischen Berufen. In den Sitzungen der VAF sprach sie die entwürdigenden Zustände für Frauen am Theater an und ermutigte auch ihre Kolleginnen, das Problem der sexuellen Belästigung offen zu thematisieren.

Leider zeigten ihre Anstrengungen keine große Wirkung: Die Gewerkschaften sträubten sich, den Managern und Agenten, die großen Einfluss am Theater hatten, entgegenzutreten.

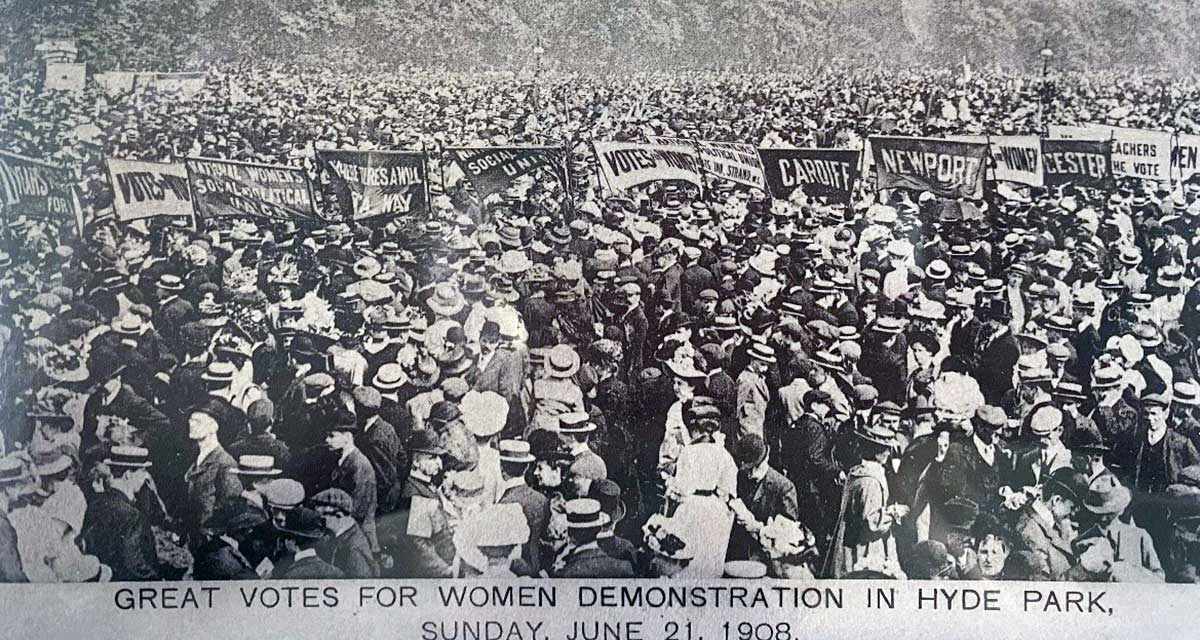

Am 21. Juni 1908 sah Kitty Marion auf ihrem Heimweg vom Theater die Sonntagsdemonstration für das Frauenwahlrecht durch London ziehen, die von dem radikalen Flügel der Wahlrechtsbewegung, der Women’s Social and Political Union (WSPU), organisiert wurde.

An diesem Tag sammelten sich sieben Protestzüge mit insgesamt rund 250.000 Demonstrierenden für das Frauenwahlrecht im Londoner Hyde Park. Einige der berühmtesten Persönlichkeiten ihrer Zeit marschierten mit den Suffragetten, unter ihnen die Schriftsteller H. G. Wells und George Bernard Shaw sowie der Vorsitzende der Labour Party, Keir Hardie. Kitty Marion blieb stehen, um sich die Reden der Aktivistinnen anzuhören, und als sie deren Forderungen hörte, fand sie endlich Worte für ihre Wut über ihre eigene und die Unterdrückung einer jeden Frau. Kitty Marion wurde klar, dass sie sich der Bewegung anschließen musste:

Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, und ich erkannte die anderen ‚verrückten Frauen‘, die Frauen, die tatsächlich eine Änderung der Zustände forderten, von denen ich praktisch nur ‚im Traum‘ gesprochen hatte. Nun, jetzt war ich wach. Ich war eine von ihnen und würde alles tun, was ich konnte, um zu helfen und unsere Träume von einer besseren Welt zu verwirklichen.“ (Kitty Marion zit. n. Dr. Fern Riddell 2019, S. 124; Übersetzung: Ruth Quante) |

In Großbritannien war bereits im Jahr 1832 dem House of Commons, einem der beiden Kammern des britischen Parlaments, ein erster Gesetzesentwurf für das Frauenwahlrecht vorgelegt worden. Über die Jahrzehnte hatten die verschiedensten Premierminister die Entwürfe jedoch immer wieder abgelehnt oder von der Tagesordnung gestrichen. 1908 hatte der damalige Premierminister Herbert Henry Asquith zugesagt, sich mit dem Gesetzesentwurf auseinanderzusetzen, wenn die Bewegung zeigen könnte, dass die Forderung nach dem Frauenwahlrecht im Land auf große Zustimmung träfe und nicht nur von einer kleinen Minderheit gefordert würde. Doch trotz dieser Zusage ignorierte Asquith die riesigen Demonstrationen und den Gesetzesentwurf weiterhin. Seine wiederholten leeren Versprechungen stellten einen Wendepunkt in der Bewegung und vor allem im Selbstverständnis der WSPU dar. Das friedliche Aufklären und Demonstrieren war seit Jahrzehnten ohne Erfolg geblieben, und den in der WSPU engagierten Frauen wurde klar, dass die Regierung niemals freiwillig das Frauenwahlrecht einführen würde – man würde sie schon dazu zwingen müssen. So wuchs die Spaltung innerhalb der Frauenwahlrechtsbewegung:

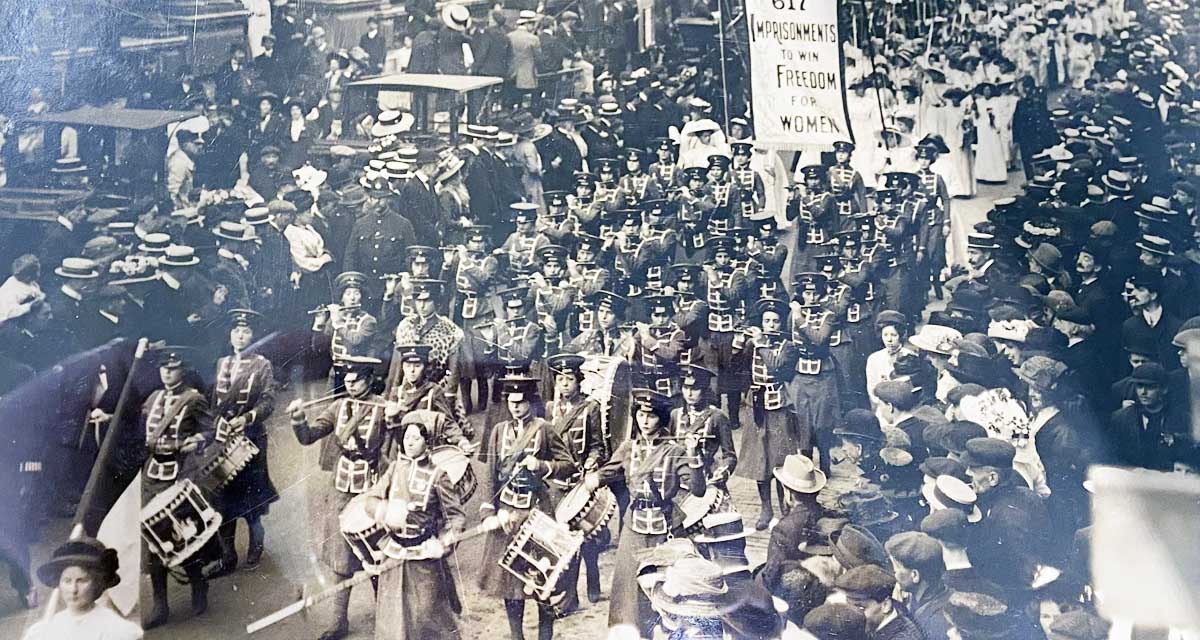

Während der eine Teil weiterhin versuchte, auf friedlichem Wege das Wahlrecht zu erreichen, wurde der andere Teil, geleitet von der WSPU, zunehmend militanter. Die Frauen dieses militanten Flügels bekamen von der Presse den spöttischen Namen „Suffragetten“, um sie so als radikalen Part der Frauenbewegung kenntlich zu machen.

Im November 1908 nahm Kitty Marion zum ersten Mal an einer Aktion der WSPU teil, einem Sturm auf das House of Commons. Organisiert wurde er von der Feministin Christabel Pankhurst (1880-1958), der Tochter der Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst. Das aggressive Vorgehen der Polizisten gegen die Demonstrantinnen entsetzte Kitty und motivierte sie, sich stärker dem Aktivismus der WSPU zu widmen. Sie begann, die WSPU-Zeitung Votes for Women rund um den Piccadilly Circus zu verkaufen.

Votes for Women hatte in diesen Jahren eine Auflage von wöchentlich etwa 40.000 Exemplaren und war ein riesiger Erfolg und dennoch musste Kitty beim Straßenverkauf zahlreiche Anfeindungen und Beleidigungen, insbesondere von Männern, über sich ergehen lassen. Dass die Forderung nach politischer Gleichberechtigung bei vielen Menschen noch auf solch feindliche Ablehnung traf, war für Kitty und ihre Mitstreiterinnen lediglich ein Beweis dafür, dass sie härter gegen das herrschende System vorgehen mussten, das ihnen nie entgegenkommen würde.

Im Juni des darauffolgenden Jahres wurde Kitty Marion bei einer Protestaktion für das Recht für Frauen, Petitionen einzureichen, zum ersten Mal als eine von 108 Frauen festgenommen und zu einem Monat Haft verurteilt. In der Folgezeit wandten sich Kittys Freundinnen vom Theater von ihr ab, und es wurde immer schwerer für sie, Theater-Engagements zu finden.

Die Women’s Social and Political Union und der Terrorismus der Suffragetten

Ab 1909 startete die WSPU im Kampf für das Frauenwahlrecht eine englandweite Zerstörungskampagne, die sich zunächst auf Sachbeschädigungen beschränkte. Viele Aktivistinnen wurden festgenommen, darunter auch Kitty Marion, nachdem sie beim Einschlagen einer Scheibe im Postamt im nordenglischen Newcastle Upon Tyne gefasst worden war. Die Anschlagserie schien Erfolge nach sich zu ziehen:

Im Januar 1910 bildeten 54 Parlamentarier unter der Leitung des Earl of Lytton eine Arbeitsgruppe, um gemeinsam eine Gesetzesvorlage für das Frauenwahlrecht zu erarbeiten. Doch immer noch lehnte Premierminister Asquith die Diskussion des Entwurfs im Parlament ab. Erneut gingen die WSPU-Aktivistinnen wütend auf die Straße: 300 Frauen, unter ihnen Kitty Marion, marschierten am 18. November 1910 zum House of Commons und erneut wurde ihr Widerstand –- auf Anordnung des damaligen Innenministers Winston Churchill – von berittener Polizei gewaltsam niedergeschlagen. 115 Demonstrantinnen wurden verhaftet. Der Tag sollte aufgrund seiner bis dato unvergleichlichen Brutalität als „Black Friday“ (Schwarzer Freitag) in die Geschichte der Frauenbewegung eingehen.

TWL.2009.01.35

Der Black Friday brachte für die Suffragetten das Fass endgültig zum Überlaufen. Zwischen 1912 und 1914 inszenierte die WSPU die bislang größte Bomben- und Brandstiftungsserie in der britischen Geschichte mit Hunderten von Anschlägen. Christabel Pankhurst selbst äußer-te sich über die Wendung der Bewegung in einem Interview:

Vielleicht begreift die Regierung jetzt, dass wir gedenken, bis zum bitteren Ende zu kämpfen ... Wenn Männer Sprengstoff und Bomben für ihre eigenen Zwecke einsetzen, nennen sie das Krieg, und das Werfen einer Bombe, die andere Menschen vernichtet, wird als glorreiche und heldenhafte Tat bezeichnet. Warum sollte eine Frau nicht von denselben Waffen Gebrauch machen wie Männer? Es ist nicht nur ein Krieg, den wir erklärt haben. Wir kämpfen für eine Revolution.“ (Christabel Pankhurst, zit. n. Evening Telegraph, “Miss Pankhurst Defends Bombs”, 21. Februar 1912, S. 5; Übersetzung: Ruth Quante) |

Der Gewalt, mit der der britische Staat in diesen Jahren gegen die Demonstrationen der Suffragetten vorgegangen war, glaubte die WSPU nur noch mit Gegengewalt begegnen zu können.

Britische Bürgerinnen waren 1832 durch den Great Reform Act, der den Wähler zum ersten Mal als „männliche Person“ definierte, sprachlich vom Wahlrecht ausgeschlossen worden, im selben Jahr folgte die erste Petition für das Frauenwahlrecht. 1867 hielt John Stuart Mill – der bei diesem Thema stark von seiner Frau, der frühen Feministin Harriet Taylor Mill (1807-1858), unterstützt wurde – als Abgeordneter im Parlament die erste Rede zugunsten des Frauenwahlrechts.

Über vierzig Jahre nach Mills Rede hatten Frauen immer noch kein Wahlrecht errungen und ein Teil der Frauenwahlrechtsbewegung sah keine andere Möglichkeit mehr, als Gewalt als Druckmittel gegen die Regierung einzusetzen. Mit ihrem offensiven Auftreten drangen Kitty Marion und ihre Mitstreiterinnen tief in den öf-fentlichen männlichen Raum ein und erzeugten mit ihrer landesweiten Bomben- und Brandstiftungskampagne vor allem in London einen bürgerkriegsähnlichen Zustand.

1912 schlugen die sogenannten Suffragetten reihenweise Fenster in der Londoner Innenstadt ein. Kitty Marion war mit dabei, wurde verhaftet und zu sechs Monaten Haft verurteilt. Im selben Jahr verübte die WSPU einen Bombenanschlag auf das Dubliner Theatre Royal, das Premierminister Asquith an diesem Abend besuchte. Am Morgen des Tages hatte eine Suffragette versucht, Asquith mit einem Beil anzugreifen.

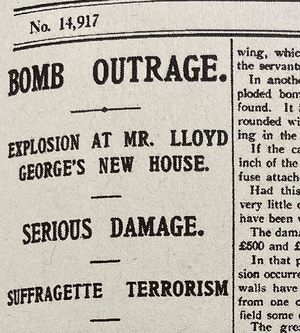

1913 verwüstete eine Bombe das neue Haus des Abgeordneten Lloyd George. Meist lag in der Nähe des Tatorts ein Bekennerschreiben, etwa eine Kopie der Zeitschrift The Suffragette oder Botschaften wie „Burning for the Vote!“ (deutsch: „Feuer für das Wahlrecht”) oder „Votes for Women, and damn the consequences“ (deutsch: Stimmrecht für Frauen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen“).

Premierminister Asquith und Winston Churchill erhielten Personenschutz wie auch der Sohn des Abgeordneten Lloyd George, nachdem eine Drohung bekannt geworden worden war, dass er entführt werden sollte. Nach einem Anschlag auf die Londoner Nationalgalerie wurde Frauen der Zutritt zu Teilen des British Museums verboten und ab 1914 durften sie das Museum und seinen Lesesaal nur noch mit Empfehlungsschreiben und nach gründlicher Durchsuchung betreten.

Auch die Medien verfolgten die Anschlagswelle und veröffentlichten Artikel unter Überschriften wie „Suffragette Terrorism“ und „Bomb Outrage“. Allein zwischen April und Mai 1913 verübte die WSPU in Großbritannien über 80 Bomben- und Brandanschläge. Zwischen 1907 und 1914 wurden 1.085 Suffragetten verhaftet, 241 von ihnen traten in den Hungerstreik.

Auch Kitty Marion wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, nachdem sie der Brandstiftung an einer Pferderennbahn in der Grafschaft Surrey überführt worden war. Im Gefängnis trat sie sofort in den Hungerstreik und wurde laut Polizeiberichten 232 Mal zwangsernährt. Aufgrund des „Cat and Mouse Act“, der die Freilassung von Gefangenen erlaubte, deren Sterberisiko als zu hoch erschien, wurde sie nach einigen Monaten vollkommen geschwächt aus der Haft entlassen. In einem aufgebrachten Brief an den britischen Innenminister Reginald McKenna schildert sie die brutalen Methoden der Zwangsernährung, die ihr und der Bewegung doch nichts anhaben könnten:

Mein Leben liegt in Ihren Händen, Sie können mich töten, wenn Sie wollen, aber Sie werden mich niemals dazu bringen, mich zu ergeben. Körperlich mag ich so schwach sein wie eine Maus, geistig fühle ich mich so stark wie der britische Löwe und der deutsche Adler zusammen." (Brief von Kitty Marion an Innenminister Reginald McKenna, 19. Juli 1913, The National Archives, Kew HO 144/1721/221874; Übersetzung: Ruth Quante) |

Kriegsjahre und Engagement im amerikanischen Birth Control Movement

Nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahr 1914 veränderte sich die WSPU radikal. Sie benannte ihre Zeitschrift Suffragette in Britannica um und machte das ehemalige militant-feministische Magazin zu einem patriotischen, antideutschen Propagandablatt. Auch die Demonstrationen fokussierten sich nicht mehr auf das Wahlrecht, sondern auf nationalen Zusammenhalt und die Verantwortung der britischen Frauen im Krieg. Emmeline Pankhurst ließ sich 1917 sogar von Lloyd George, jetzt Premierminister, eine Reise nach Russland finanzieren, um dort den Revolutionär und Ministerpräsidenten der russischen Übergangsregierung, Alexander Kerenski, davon zu überzeugen, nicht auf die deutschen Friedensbedingungen einzugehen, sondern den Krieg weiterzuführen.

Kitty Marion missfiel diese Wendung und sie selbst wurde schnell Opfer der patriotischen und antideutschen Stimmung in Großbritannien. Kurz nach Beginn des Krieges wurde sie aufgrund ihrer deutschen Wurzeln verdächtigt, als deutsche Spionin tätig zu sein, und wurde aufgefordert, England unverzüglich zu verlassen. Die Aktivistin legte Einspruch ein, hatte sie doch jahrelang für die Rechte von britischen Frauen gekämpft und seit fast zwanzig Jahren keinen Fuß mehr nach Deutschland gesetzt. Auch das britische Innenministerium fürchtete einen Aufstand der Suffragetten, wenn sie Kitty Marion gegen ihren Willen nach Deutschland deportieren ließen. So erhielt sie schlussendlich die Genehmigung, in die USA zu emigrieren.

Im November 1915 stieg Kitty Marion an Bord des Passagierschiffs „Cymric“ und reiste nach New York. Dort angekommen, versuchte sie zunächst am Theater Fuß zu fassen, doch niemand wollte eine Person mit militanter Vergangenheit und einem ausufernden Vorstrafenregister einstellen. In der Zeitung las Kitty zum ersten Mal über die US-amerikanische Krankenschwester und Frauenrechtlerin Margaret Sanger (1879-1966) und das Birth Control Movement (Bewegung für Geburtenkontrolle).

Als Sanger 1917 eine Rede über sexuelle Befriedigung und Verhütung in der New Yorker Carnegie Hall hielt, kaufte sich Kitty Marion telefonisch ein Ticket. Die Frau am anderen Ende der Leitung kannte Kittys Namen aus der Zeitung und lud sie gleich ein, Margaret Sanger und die National Birth Control League (ab 1921 American Birth Control League) zu unterstützen. Die inzwischen 48 Jahre alte Kitty schloss sich sogleich der Bewegung an, die über Verhütung, Sexualität, Gesundheit und Kindeswohl aufklären wollte – Informationen, deren Verbreitung in den USA zu dieser Zeit durch die Comstock Laws noch weitestgehend verboten war.

Auch in New York begann Kitty Marion ihr Engagement mit dem Straßenverkauf einer Zeitschrift, dem Magazin Birth Control Review, und wurde mit der Zeit zu einer wichtigen Vertrauten von Margaret Sanger.

1930, im Alter von 59 Jahren, reiste Kitty Marion zum letzten Mal nach England und begann dort für das Londoner Birth Control International Information Center zu arbeiten. Nach einem Jahr in ihrer alten Heimat kehrte sie nach New York zurück und setzte sich zur Ruhe, um an ihrer Autobiographie zu schreiben. Diese Autobiographie ist eine der wenigen erhaltenen Quellen, die etwas über das Leben dieser beeindruckenden Frau erzählt, auch wenn die Autorin in ihrer Erzählung ihr Privatleben weitgehend ausblendet. Zwar schreibt sie von ihrem Familienleben als Kind und Jugendliche, aber mit ihrem Eintritt in die WSPU tritt ihr Privatleben deutlich in den Hintergrund, und wir erfahren wenig über ihre Freundschaften, Liebesbeziehungen und Hobbies jenseits des politischen Aktivismus.

in New York City Am 9. Oktober 1944 starb Kitty Marion im Alter von 71 Jahren. Die Einführung des Frauenwahlrechts in den USA und England wie auch die Entwicklung der ersten Verhütungspille hatte sie noch miterleben dürfen.

Wie an Kitty Marion und die Bewegung erinnert wird

Eines der Manuskripte ihrer Autobiographie schickte Kitty Marion einige Jahre vor ihrem Tod an das „Suffragette Fellowship“. Die britische Organisation war 1926 ins Leben gerufen worden, um das Andenken der Wahlrechtskampagne und ihrer Pionierinnen zu bewahren, ihre Geschichte aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Das „Fellowship“ entschied sich allerdings gegen die Aufnahme von Marions Memoiren in das öffentlich zugängliche Archiv der Organisation, möglicherweise aufgrund ihres ausführlichen Berichts über die Militanz der WSPU und über ihren Aktivismus im Birth Control Movement, dem viele Suffragetten feindlich gegenüberstanden. Stattdessen veröffentlichte das „Suffragette Fellowship“ vor allem solche autobiografischen Texte, in denen die von den Suffragetten erfahrene Gewalt durch Männer im Vordergrund steht, nicht aber die Gewalt, die von den Feministinnen selbst ausgeübt wurde. Die Organisation schuf so gewissermaßen einen neuen Blick auf die WSPU, deren Mitglieder als quasi friedliche Märtyrerinnen dargestellt wurden, die Jahrzehnte für das Wahlrecht gekämpft und sich zudem durch großes Engagement während des ersten Weltkriegs ausgezeichnet hatten. Die Arbeit des „Suffragette Fellowship“ beschreibt den Moment einer vorsichtigen und bewussten Rekonstruktion der Geschichte, mit der die Radikalität, die Militanz und die Gewaltbereitschaft der WSPU und der Suffragetten weitestgehend aus dem kulturellen Gedächtnis verschwinden sollten. Dies sollte nachfolgend auch den wissenschaftlichen Diskurs maßgeblich beeinflussen.

Doch gerade in den letzten Jahren ist das Interesse am militanten Flügel der Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Großbritannien gewachsen. Die Historikerin Fern Ridell veröffentlichte 2018 ihr populärwissenschaftliches Buch Death in Ten Minutes über das Leben von Kitty Marion. Ihre Recherchen waren die Grundlage für den historischen Dokumentarfilm Suffragettes with Lucy Worsley (2018), der für den British Academy Film Award (BAFTA), den bedeutendsten britischen Filmpreis, nominiert wurde. Dass hier gerade Kitty Marions Geschichte von Interesse ist, überrascht nicht weiter, zeigte sie doch ein Engagement, das auch heute noch relevant und offensichtlich notwendig ist. Bereits über 100 Jahre vor dem Entstehen der #Metoo-Bewegung lehnte Marion sich gegen die sexuelle Unterdrückung von Frauen und den Machtmissbrauch durch Männer auf und ermunterte andere Frauen, das Wort zu ergreifen. Sie kämpfte für das Frauenwahlrecht in Großbritannien und für die sexuelle Auf-klärung in den USA. Letzteres erscheint gerade seit Sommer 2022, als der Oberste Gerichtshof in Washington das US-weite Recht auf Schwangerschaftsabbruch kippte, aktueller denn je.

Der Kampf der Suffragetten um das Frauenwahlrecht in Großbritannien dauerte beinahe sechzig Jahre. Die damals erstrittenen Rechte sind seit weniger als hundert Jahren in Kraft und aktuelle Einschränkungen von Frauenrechten in vielen Ländern zeigen, dass sie immer noch auf wackligen Beinen stehen. Kitty Marion widmete dem Kampf für Frauenrechte fast ihr gesamtes Leben. Wir tun deshalb gut daran, die Errungenschaften wie auch den Weg bis zu ihrer Einführung zu reflektieren, anzuerkennen und damit die Erfolge der frühen Feministinnen hoffentlich zu bewahren.

| Autorinnen: Ruth Quante | Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion der LpB (Stand: Juli 2024) |

Literatur und Links

Literatur:

- Meier, Antonia: Die Suffragetten: Sie wollten wählen – und wurden ausgelacht.München, 2016.

- Pankhurst, Helen: Deeds not Words: The Story of Women’s Rights. London, 2018.

- Riddell, Dr. Fern: Death in Ten Minutes: The Forgotten Life of Radical Suffragette Kitty Marion. London, 2019.

- Unwin, Melanie: “The 1908 Pankhurst Medal: Remembering the for Campaign Votes for Women in Parliament.” Parliamentary History 27 (3), 2008. S. 436-443.

- Woodworth, Christine: “The Manhandling of Actress Kitty Marion.” Theatre Symposium, vol. 20, 2012. S. 109-121.

Links:

- Günther, Jana: “Die Suffragetten: Mit Militanz zum Frauenstimmrecht.“

Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/277333/die-suffragetten - Hille, Peter: „Suffragetten: Der lange Kampf für das Frauenwahlrecht.“

Deutsche Welle: www.dw.com/de/suffragetten-der-lange-kampf-f%C3%BCr-das-frauen-wahlrecht/a-42318640 - Meurer, Friedbert: „100 Jahre Frauenwahlrecht in Großbritannien: Das Vermächtnis der Emmeline Pankhurst.“

Deutschlandfunk: www.deutschlandfunk.de/100-jahre-frauenwahlrecht-in-grossbritannien-das-100.html - Geuer, Irene: „9. Februar 1907: Suffragetten demonstrieren in London für das Frauenwahlrecht.“

WDR ZeitZeichen: www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-suffragetten-frauen-wahlrecht-100.html - Lews, Helen, Hadley, Tessa et al.: “Why The Suffragettes Still Matter: ‘They Dared to Act as the Equals of Men’”.

The Guardian, 19. September 2015: www.theguardian.com/books/2015/sep/19/suffragettes-why-still-matter-abi-morgan-film-writers-reflect - Riddell, Dr. Fern: “Suffragettes, Violence, and Militancy.”

The British Library, 6. Februar 2018: www.bl.uk/votes-for-women/articles/suffragettes-violence-and-militancy - Riddell, Dr. Fern: “The 1910s: We have Sanitised Our History of the Suffragettes.”

Guardian, 6. Februar 2018: www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/feb/06/1910s-suffragettes-suffragists-fern-riddell

Filme zum Thema (YouTube)

Kennan, Claire: “How Effective Was Suffragette Militancy?”

History Hub Royal Holloway University of London: YoutTube-Film: www.youtube.com/watch?v=HhcAK7hjqfI

“Dr. Fern Riddell on Suffragette Militancy”

History Hub, Royal Holloway University of London: YoutTube-Film: www.youtube.com/watch?v=Q-uj7dKM3j0