Geschichtsdossiers

Viele Jahres- und Gedenktage erinnern an historisch relevante Ereignisse unserer Geschichte. Unsere Übersichtsseite über unsere Geschichtsdossiers ist nach Datum und Monat der historischen Ereignisse sortiert und bietet somit einen Kalender über das Jahr hinweg.

26. August 1978: Erster Deutscher Kosmonaut

Sigmund Jähn im All

Vor 40 Jahren, am 28. August 1978, flog der erste Deutsche in den Weltraum. Sigmund Jähn, Bürger der DDR, gehörte als "Forschungskosmonaut" zur Besatzung des Raumschiffes Sojus 31, das in der Sowjetunion startete. Welche Rolle spielte die Wissenschaft in der DDR? Alle Infos zur DDR und der Teilung Deutschlands finden sie in unserem Portal DDR im Unterricht.

26. August 1921: Matthias Erzberger wird ermordet

Ein Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie

Matthias Erzberger war Parteipolitiker, Parlamentarier und Reichsminister in der Weimarer Republik und ein Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie. Mit seiner Unterschrift unter den Waffenstillstandsvertrag von Compiègne besiegelte er im November 1918 das Ende des Ersten Weltkriegs. Er schuf ein grundlegend neues Steuersystem - und wurde nach Hetze und Verleumdung gegen ihn am 26. August 1921 von Rechtsextremisten ermordet.

28. August: Tag der Russlanddeutschen

Hintergründe und Persönlichkeiten

Jedes Jahr erinnert der Tag der Russlanddeutschen am 28. August an die Zwangsumsiedlung von Deutschen, die 1941 in der Sowjetunion lebten – bis Ende des Jahres wurden 794 000 Deutsche deportiert. Über die Vorgeschichte, Hintergründe, sowie über spätere Migrationsbewegungen nach Deutschland informiert das Dossier über Russlanddeutsche.

31. August 1990: Einigungsvertrag der BRD und DDR

Der Weg der deutschen Einheit

Der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik beinhaltet und regelt die Auflösung der DDR, ihren Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland und besiegelt damit die deutsche Einheit. Mit dem Einigungsvertrag endete ein einmaliger Prozess: Ein Staat löste sich friedlich und demokratisch selbst auf.

1. September 1939: Beginn des Zweiten Weltkriegs

Heutiger Antikriegstag

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Der deutsche "Blitzkrieg" war der Beginn eines weitaus größeren Krieges, der bald weite Teile der Welt ergriff. Knapp 60 Millionen Menschen verloren während des sechs Jahre dauernden Krieges ihr Leben. In Deutschland wird dieser Tag alljährlich als „Antikriegstag“ begangen.

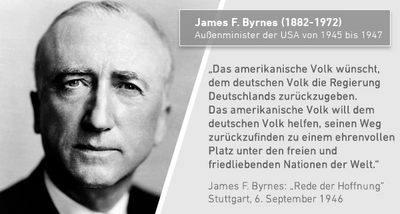

6. September 1946: Stuttgarter "Rede der Hoffnung"

James F. Byrnes

Am 6. September 1946 hielt der damalige amerikanische Außenminister James F. Byrnes in Stuttgart eine Aufsehen erregende Rede, die das Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern entscheidend beeinflussen sollte. Mit dieser bis heute unvergessenen "Speech of Hope" wurden die Aussöhnung und die enge Freundschaft zwischen beiden Völkern eingeleitet.

8. September 1944: Das Vichy-Regime kommt nach Sigmaringen

Französische Nazi-Kollaborateure an der Donau

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs lässt das deutsche Nazi-Regime die französische Kollaborationsregierung, auch bekannt als Vichy-Regime, nach Sigmaringen bringen. So wird das Städtchen an der Donau aus Sicht des Dritten Reichs und seiner Verbündeten zum französischen Regierungssitz. Eine bemerkenswerte Episode in der deutsch-französischen Geschichte.

9. September 1962: Rede an die deutsche Jugend

Charles De Gaulles in Ludwigsburg

Das Portal informiert über die Rede des französischen Staatspräsidenten de Gaulle im Ludwigsburger Schlosshof. Was war der Inhalt der Rede und warum war sie so wichtig? Die Rede kann hier im Wortlaut nachgelesen, gehört oder als Video angesehen werden. Darüber hinaus erklärt das Portal geschichtliche wie politische Hintergründe und gibt Hinweise auf Unterrichtsmaterialien.

11. September 2001: 9/11 - Tag des Terrors

Niemand wird die apokalyptischen Bilder von den brennenden Türmen des World Trade Centers wohl jemals vergessen können, die die Fernsehsender am 11. September 2001 übertrugen. An diesem Tag starben bei Terroranschlägen in New York und Washington D.C. rund 3.000 Menschen. Was geschah genau an diesem Tag?

11. September 2001: Folgen der Terroranschläge

für die USA und die Welt

Was geschah in den Wochen, Monaten und Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001? Wie reagierten die USA und die Welt, was waren die Folgen? Unsere Chronologie bietet einen Überblick über die Ereignisse nach 9/11 vom September 2001 bis zum Mai 2011.

11. September 2001: Langfristige Entwicklungen nach 9/11

20 Jahre nach den Terroranschlägen

Krieg in Afghanistan und im Irak, verschärfte Sicherheitspolitik in westlichen Ländern, Angst vor Terror in den Köpfen der Menschen – die Anschläge vom 11. September 2001 hatten langfristige Folgen auf die Außen- und Sicherheitspolitik, die internationalen Beziehungen und die Gesellschaft insgesamt. Doch war 9/11 eine globale Zäsur? Ein Dossier.

30. September 1946: Urteilsverkündung im Nürnberger Prozess

Der Hauptkriegsverbrecher-Prozess

Die Hauptverantwortlichen der NS-Verbrechen, die gefasst werden konnten, mussten sich in den Nürnberger Prozessen vor Gericht unter anderem für ihre Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Nach neun Monaten wurden am 30. September und am 1. Oktober 1946 die Urteile im Hauptkriegsverbrecherprozess verlesen: Zwölf Angeklagte wurden zum Tode verurteilt, drei zu lebenslanger Haft und vier zu langjährigen Haftstrafen. Der erste Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof bereitete dem heutigen Internationalen Strafgerichtshof im niederländischen Den Haag den Weg.

3. Oktober 1990: Tag der Deutschen Einheit

Geeintes Land

Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit und der Nationalfeiertag der Bundesrepublik. Im Jahr 1990 trat die DDR an diesem Tag der Bundesrepublik bei. Warum wurde gerade der 3. Oktober zum Nationalfeiertag erklärt? Welche Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschen bis heute? Hier finden Sie Unterrichtstipps zu den Themen DDR und Wiedervereinigung.

7. Oktober 1949: Staatsgründung der DDR

Geteiltes Land

Fünf Monate nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde die Deutsche Demokratische Republik am 7. Oktober 1949 durch die von der Sowjetunion eingesetzte Regierung als „sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat“ proklamiert. Das politische System der DDR ähnelte sehr stark dem einer Parteidiktatur. Die zentrale Rolle übernahm dabei die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED.

Oktober 1917: Die Russische Revolution

Russlands Weg in den Kommunismus - Oktoberrevolution 1917

Die Machtergreifung der russischen Bolschewisten 1917 hat den Lauf der Weltgeschichte verändert. Dieses Dossier erklärt die Ursachen, die Spätfolgen des Zarenreichs, den Verlauf der russischen Revolution und die Folgen und Ergebnisse. Dabei kommt auch der vorhergehenden Februarrevolution eine besondere Bedeutung zu.

30. Oktober 1961: Anwerbeabkommen mit der Türkei

Ein Notenwechsel, der Deutschland verändert hat

Zunächst war es „nur“ ein Notenwechsel zwischen dem bundesdeutschen Außenministerium und der Botschaft der Türkei, in dem am 30. Oktober 1961 vereinbart wurde, dass türkeistämmige Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland kommen können. Zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens informiert die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) in einem Online-Dossier über dessen Hintergründe und Folgen, und auch darüber, wie es Deutschland verändert hat.

8. November 1939: Georg Elsers Attentat

"Ich habe den Krieg verhindern wollen"

Lange Zeit ist es auch nach 1945 schwierig gewesen, an Georg Elser und sein Attentat vom 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller zu erinnern. Im Nachkriegsdeutschland wurde der Handwerker aus Königsbronn zunächst nicht als Widerstandskämpfer wahrgenommen. Lügen und Legenden verstellten den Blick auf jenen Mann, der früher als andere erkannt hatte, dass Hitlers Politik auf ein Ziel, auf Krieg hinauslief. Um dies zu verhindern, entschloss sich Elser zur Tat.

9. November: "Schicksalstag"

politische Wendepunkte Deutschlands

Wohl kein anderes Datum in der deutschen Geschichte hat derart die Emotionen geschürt wie der 9. November. Der Fall der Berliner Mauer, die Reichspogromnacht, der Hitlerputsch und die Novemberrevolution: Der Schicksalstag 9. November symbolisiert die Hoffnungen der Deutschen, aber auch den Weg in die Verbrechen des Dritten Reiches.

9. November 1989: Fall der Berliner Mauer

Friedliche Revolution in der DDR

Die Berliner Mauer rund um Westberlin bildete die Grenze zwischen Ost und West. Bewachung durch Grenzsoldaten, Stacheldraht, Minen und Selbstschussanlagen machten diese Grenzbefestigung nahezu unüberwindlich. Sie war das abschreckendste Symbol des Ost-West-Konfliktes. Mehr als ein Vierteljahrhundert Symbol der Teilung Deutschlands fiel die Mauer am 9. November 1989. Dieser 9. November ist fest mit der Deutschen Einheit verknüpft. Er erinnert uns auch an erfolgreichen Widerstand und Bürgermut.

9. November 1938: Reichspogromnacht

Tag der Mahnung und der Erinnerung

Am 9. auf den 10. November 1938 brannten die Synagogen. Sie brannten in Deutschland, in Österreich, in der Tschechoslowakei. Es ist der Tag, an dem tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet wurden. Spätestens an diesem Tag konnten alle in Deutschland sehen, dass Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord staatsoffiziell geworden waren. Diese Nacht war das offizielle Signal zum größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit.