März 2020

Else Kienle (1900–1970)

Ärztin, Sexualethikerin und Kämpferin für Frauenrechte

Die Stuttgarterin Else Kienle praktizierte in den 1920er Jahren als eine der ersten Ärztinnen in einem männerdominierten Berufsfeld, war aber auch als Autorin, Beraterin und Feministin engagiert: Sie unterstützte Frauen und deren Recht über ihren Körper, über Geburtenregelung und Schwangerschaft selbst zu bestimmen. Zu Unrecht wird heute nur noch selten an diese engagierte Vorkämpferin für Frauenrechte erinnert.

Am 20. März 2020 jährte sich Else Kienles Todestag zum 50. Mal.

Einer ihrer Leitsätze lautete:

„Ich muss als Frau die Sache der Frau gegen das Gesetz, gegen das Gericht der Männer verteidigen. Soll ich diesen Kampf schon von vornherein verloren geben?“ |

Kindheit, Jugend und Schulzeit

Urgroßvater Albert Zeller war Direktor der ersten psychiatrischen Heilanstalt Württembergs in Winnental (heute Winnenden). Auch sein Sohn Albert war Mediziner und als Landarzt in Heiden-heim aktiv. An Besuche bei beidnen erinnert sich Else Kienle (später Else K. LaRoe) in ihrer Autobiografie:

„In seiner Welt gab es die aufreizenden, sinnlosen Beschränkungen nicht, die der Tochter eines Provinzlehrers im konservativen Deutschland Kaiser Wilhelms II. auferlegt waren.“ |

Eine wichtige Rolle in Elses Leben spielte auch ihr Großvater Rudolf Zeller: Als Besitzer eines „Versuchsbauernhofs“ und „wissenschaftlicher Bauer", wie es in der Familie hieß, erprobte er die Mendelschen Gesetze und führte genetische Experimente an Pflanzen und Tieren durch. Auf seinem Hof erkundete Else begeistert den Wald und untersuchte Insekten und kleinere Tiere.

Während die eigenen Eltern Else gern in gestärkten Kleidern sahen und ihr nach der Geburt ihres Bruders weismachten, der Storch würde die Babys bringen, hatte das wissbegierige Mädchen längst gelernt, in naturwissenschaftlichen Kategorien zu denken:

„Wie kannst Du nur so eine dumme Geschichte erzählen? Wer hat die Nabelschnur durch-schnitten und wer hat die (Kinder) herausgeholt?“ |

Großonkel Albert, der um Elses Berufswunsch wusste, nahm sie samstags auf Hausbesuche mit. „Schon in früher Kindheit wollte ich Ärztin werden" lautet denn auch über 50 Jahre später der erste Satz ihrer Autobiografie. Die Eltern hatten jedoch noch nicht aufgegeben und schickten Else auf eine Höhere Töchterschule, während ihr Vater sie zusätzlich in Latein unterrichtete. Else sollte Philologie studieren und Lehrerin werden.

Kriegsjahre, Gymnasialzeit und Abitur

Elses Jugend war geprägt vom Ersten Weltkrieg. Wie für alle Menschen in Deutschland waren die Jahre während und nach dem Krieg für sie voll nachhaltiger Veränderungen. Während viele Frauen damals zwangsweise autonomer leben mussten als in den überkommenen Strukturen von Familie und Haushalt erlernt, besucht Else noch auf die Schule. Traditionelle Frauen- und Männerrollen lösen sich im Krieg notdürftig auf, damit Familien weiter versorgt werden können uns mit gerade einmal vierzehn Jahren hilft Else mit ihrer Mutter im Frauenverein bei der Verpflegung eines Transports mit Kriegsversehrten. Beeindruckend für sie war auch ihre freiwillige Arbeit in einem Lazarett des Roten Kreuzes während der Gymnasialzeit, wo sie miterlebte, wie das Gesicht eines schwerverletzten Soldaten rekonstruiert wurde. Nach ihrem Medizinstudium wird Else sich später auf die Wiederherstellungschirurgie spezialisieren und als eine von wenigen Frauen selbst im Stande sein, solche Operationen durchzuführen.

Zunächst aber war schon der Besuch des Gymnasiums für Else ein großer Erfolg. Erst 1896 hatte das erste Mädchen an einer deutschen Oberschule die Reifeprüfung abgelegt und auch während des Ersten Weltkriegs zählte Else zu den ganz wenigen Schülerinnen, die ein Gymnasium besuchen konnten. Zuvor hatte sie in der Höheren Töchterschule überdurchschnittliche Leistungen gezeigt.

1916 wird Else als einziges Mädchen im Georgii-Gymnasium in Esslingen aufgenommen. Während der ersten Zeit in der Neckarstadt lebt Else in einer Pension, da ihr Vater zunächst noch in Hohenlohe arbeitet, bevor er nach Esslingen versetzt und dort Schulrektor wird. Respekt bei ihren Mitschülern verschafft Else sich durch ihre sehr guten Noten, vor allem in Latein, und durch ihr selbstbewusstes Auftreten. Nicht zuletzt kommt ihr zugute, dass sie schon als Kind das "enfant terrible" der Familie war und sich auch in der Pausenhof-Hierarchie gut durchsetzen kann. Im letzten Kriegsjahr besteht Else nach zwei Jahren Gymnasium das Abitur und hält als Jahrgangsbeste die Abschlussrede. Sie erinnert sich:

„Im Frühjahr 1918 … waren manche Bänke in meiner Klasse leer. Bei der Abschlussfeier trugen viele Frauen Schwarz. Der Direktor drückte den schwergeprüften Eltern sein Mitgefühl aus und gedachte der Jünglinge, die heute mit ihrer Klasse das Reifezeugnis erhalten hätten . Er wollte von einer schönen Zukunft der abgehenden Schüler sprechen, aber die Stimme versagte ihm.“ |

Von der Rebellin zur Ärztin: Das Studium der Medizin

Geschafft? Noch nicht ganz – denn Else Kienles Eltern stellen sich für ihre Tochter nach der Reifeprüfung das Philologiestudium und eine Laufbahn als Lehrerin oder gar Professorin vor.

Dass ihre Familie schon in der Vergangenheit mehrere Ärzte hervorgebracht hatte, hieß noch lange nicht, dass auch für die junge Else eine Zukunft in diesem Beruf vorgesehen war:

„Damals war es einfach undenkbar, daß eine Tochter aus gutem Hause einen Beruf ergriff, vom Medizinstudium ganz zu schweigen. |

Else Kienle wird eine Rebellin und setzt sich (nicht nur) mit ihrem Studienwunsch durch. Im Oktober 1918, wenige Wochen vor dem Ende des ersten Weltkriegs, nimmt sie das Medizinstudium auf. Die Kosten dafür übernimmt ihre Großmutter väterlicherseits.

An der Universität muss Else in einer Männerdomäne unter Beweis stellen, dass auch Frauen (und in diesem Fall besonders sie!) das Zeug zur Medizinerin haben. Ihr außergewöhnliches Geschick und ihre Ausdauer kommen ihr zugute. Auf die Studienzeit in Tübingen und München folgen zwei Semester in Kiel (erneut gegen den Willen ihrer Eltern) und drei Semester an der Heidelberger Universität. 1923, vier Jahre nachdem Frauen in Deutschland das Wahlrecht erkämpft haben, schließt sie das Studium mit dem Staatsexamen ab und promoviert im Folgejahr in der Augenheilkunde.

Die Wahl dieses Fachs hat familiäre Gründe: Elses Bruder Otto hatte wenige Jahre zuvor unter einer Netzhauterkrankung gelitten und wäre deshalb fast erblindet. Dennoch bleibt Elses „Traumfach“ die Chirurgie. Eine akademische Laufbahn in der Medizin lag für Else nicht im Bereich des Möglichen, denn: „Ich war eine Frau. Meine Aussicht, einen Lehrstuhl zu erhalten, war ungefähr gleich null.“ (Else LaRoe 1968, S. 109)

Else Kienle lebt aber nicht nur die emanzipatorische, sondern auch die mondäne Seite der goldenen‚„Zwanziger“-Jahre: Gerne kleidet sie sich extravagant und fährt schnelle Autos. Besonders bekannt war sie für ihre auffälligen Hüte. Else war emanzipiert – sie war schlau, gebildet, ambitioniert. Eine Verlobung löste sie wieder auf, nachdem klar wurde, dass ihr Beinahe-Ehemann nicht zugelassen hätte, dass sie nach der Heirat weiter als Ärztin arbeitete.

Erste Schritte im Arbeitsleben

Elses Jugend war geprägt vom Ersten Weltkrieg. Wie für alle Menschen in Deutschland waren die Jahre während und nach dem Krieg für sie voll nachhaltiger Veränderungen. Während viele Frauen damals zwangsweise autonomer leben mussten als in den überkommenen Strukturen von Familie und Haushalt erlernt, besucht Else noch auf die Schule. Traditionelle Frauen- und Männerrollen lösen sich im Krieg notdürftig auf, damit Familien weiter versorgt werden können uns mit gerade einmal vierzehn Jahren hilft Else mit ihrer Mutter im Frauenverein bei der Verpflegung eines Transports mit Kriegsversehrten. Beeindruckend für sie war auch ihre freiwillige Arbeit in einem Lazarett des Roten Kreuzes während der Gymnasialzeit, wo sie miterlebte, wie das Gesicht eines schwerverletzten Soldaten rekonstruiert wurde. Nach ihrem Medizinstudium wird Else sich später auf die Wiederherstellungschirurgie spezialisieren und als eine von wenigen Frauen selbst im Stande sein, solche Operationen durchzuführen.

Als junge Ärztin bewirbt Else sich zunächst erfolglos auf mehrere Stellen. Gerne hätte sie sich der Chirurgie gewidmet, ist mit diesem Wunsch ihrer Zeit aber voraus. 1923 wird sie Assistenzärztin am Stuttgarter Katharinenhospital in der zur Dermatologie gehörenden Abteilung Geschlechtskrankheiten. Ihren Vorgesetzten Professor Jäger und sein ‚Regime' gegenüber den Mitarbeitenden wird Else später als einen Vorläufer des Nationalsozialismus bezeichnen.

Die Patientinnen und Patienten der „Polizeistation“ waren in drei Baracken untergebracht: Männer und Frauen, die sich keine private Pflege leisten konnten sowie Prostituierte, die sich wegen Geschlechtskrankheiten einer Zwangsbehandlung unterziehen müssen. Gerade bei der medizinischen Versorgung von Frauen aus der Unterschicht wird Else Kienle für deren spezifische Probleme und Leiden sensibilisiert und erkennt den Zusammenhang zwischen Krankheit und sozialer Not:

„In der Frauenabteilung wurde das körperliche Leid durch seelische Nöte verstärkt. Diese oft unschuldigen Opfer der Ansteckung fühlten sich fürs Leben gezeichnet.“ |

Das ärztliche Handeln ihres Vorgesetzten empfindet Else dagegen als drakonisch und wenig effizient. Unweigerlich gerät sie mit Jäger aneinander, der sie für ihr Aufbegehren mit der Versetzung in die Männerabteilung bestraft. Als einzige dort eingesetzte Ärztin muss sie am ersten Arbeitstag bei allen sechzig Patienten eine Genital-Untersuchung durchführen – eine für beide Seiten unangenehme Situation.

Else Kienle bewältigt aber auch die als Schikane gedachte Versetzung: Männer, so erinnert sie sich später, waren „ja nur eine andere Gruppe von Leidenden, und meine Pflicht als Ärztin bestand darin, ihnen zu helfen.“ (ebd.)

Eine eigene Praxis, ein Ehemann und eine Denunziation

Fünf Jahre nach Beginn der Arbeit im Katharinenhospital lernt Else Kienle 1928 den vierzehn Jahre älteren Stefan Jacobowitz kennen. Der Bankier wird nicht nur in menschlicher Hinsicht ihre Hauptunterstützung: Er bestärkt sie in der Absicht, eine Privatpraxis zu eröffnen. Mit Jacobowitz‘ finanzieller Hilfe lässt sich Else Kienle-Jacobowitz noch im selben Jahr mit einer „Praxis für Haut-und Harnleiden, Beinleiden und Kosmetik“ in der Stuttgarter Marienstraße nieder. Angeschlossen ist eine kleine Krankenstation, die ihr erlaubt, auch chirurgische Eingriffe durchzuführen. Darüber hinaus gründet Else Kienle eine Sexualberatungsstelle des „Reichsverbandes für Geburtenregelung und Sexualhygiene“, wie es sie bislang nur in anderen Teilen des Deutschen Reichs gab, und hält Vorträge zur Sexualaufklärung. In ihrer Praxis führt Else Kienle zudem Schönheitsoperationen durch und zählt so auch Angehörige der Stuttgarter Oberschicht zu ihren Patient*innen. 1929 heiraten Else Kienle und Stefan Jacobowitz.

In ihrer Praxis wird die Ärztin erneut mit den Problemen ihrer Geschlechtsgenossinnen konfrontiert – nun vor allem mit der Not ungewollt schwanger gewordener Frauen:

„Ihr Leiden wird von der Gesellschaft nicht anerkannt, – sie müssen es vor der Welt verstecken. Denn im banal pathologischen Sinne gelten sie als gesund. Mehr noch: Ihr Leiden ist für viele ein Beweis ihrer Gesundheit. (…) Sie leiden an ihrer fruchtbaren Frauennatur. (…) Ihr Leiden (…) ist die wahre, grauenvolle, schrecklichste, mörderischste Krankheit der Zeit: Das unerwünschte Kind.“ |

Die permanente Auseinandersetzung mit den Problemen von Frauen wie auch ihr eigener Kampf gegen patriarchale Strukturen machen Else Kienle nach und nach zu einer erbitterten Gegnerin des ‚männlichen‘ Paragraphen 218 StGB, der nicht nur Schwangerschaftsabbrüche verbietet, sondern auch die Aufklärung über Verhütungsmittel und deren Verbreitung. Ungeachtet der Gesetzeslage hilft die junge Ärztin in ihrer Praxis Schwangeren, die sich in sozialer Not befinden. Dass Frauen kein Recht über den eigenen Körper haben sollten, war ihr fremd.

Exkurs: Der § 218 Strafgesetzbuch (StGB) (2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein. (3) Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. |

Der Abbruch einer Schwangerschaft stand seit der Gründung des Deutschen Reichs und der Einführung des Strafgesetzbuchs (StGB) im Jahr 1871 unter Strafe. Frauen trieben dennoch ab – nur taten sie es illegal und heimlich. Viele, vor allem ärmere Frauen versuchten, selbst einen Schwangerschaftsabbruch einzuleiten, begaben sich damit in Lebensgefahr und machten sich strafbar. Andere wendeten sich verzweifelt an Kurpfuscher*innen, die für viel Geld und oft unter katastrophalen Bedingungen Schwangerschaften beenden. Hunderttausende Frauen wurden damals in Deutschland jedes Jahr mit hohem Fieber in Krankenhäuser eingewiesen, zehntausende starben an den Folgen unsauberer Eingriffe und unzählige Frauen trugen bleibende Gesundheitsschäden davon – alles, weil die herrschende (Sexual)Moral der Zeit den staatlichen Zugriff auf die Fortpflanzung verlangte (vgl. dazu Riepl-Schmidt 1990, S. 257).

Erst in der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie, kommt es 1926 nach vielen Protesten zu einer halbherzigen Reformierung des § 218 StGB: Die Einführung einer medizinischen Indikation für Schwangerschaftsabbrüche macht den Anfang dazu, Kurpfuschern und Geldmacher*innen das Handwerk zu erschweren. Zeitgleich werden aber mit dem sogenannten „Schund- und Schmutzgesetz“ Werbung und Verkauf von Verhütungsmitteln unter Strafe gestellt. Schwangerschaftsabbrüche ohne medizinische Indikation werden nach wie vor bestraft – nun mit Gefängnis- statt mit Zuchthausstrafe. Besonders Arbeiterinnen in schwierigen Lebensbedingungen kommen mit dem Gesetz in Konflikt. Die betroffenen Schwangeren werden nur von wenigen Ärztinnen und Ärzten in dieser Situation unterstützt. Else Kienle und ihr ebenfalls in Stuttgart praktizierender Kollege Friedrich Wolf (1888-1953) zählen zu diesen Ausnahmen.

Der Diskurs um den § 218 ist Ende der 1920er Jahre äußerst lebhaft, es gibt Demonstrationen und andere Formen des Widerstands. Das 1929 von Friedrich Wolf – der nicht nur Arzt, sondern auch Schriftsteller war – verfasste Drama „Cyankali“ wird zum Kampf-Theaterstück der Bewegung gegen den § 218 und allein in Berlin innerhalb eines halben Jahres über hundert Mal aufgeführt.

In Stuttgart überweist Friedrich Wolf ungewollt schwanger gewordene Patientinnen nach einer Indikationsstellung an Else Kienle. Bestätigt diese die Indikation, nimmt sie in ihrer Krankenstation den Schwangerschaftsabbruch vor. Vom Ethos geprägt, Menschen in sozialer Not beizustehen, unterstützt sie damit viele Frauen.

In dieser Zeit entfremdet Else Kienle sich zunehmend von ihrem Ehemann. Jacobowitz bewegt sich immer stärker in der Industrie- und Finanzwelt der aufstrebenden NSDAP. Seine Frau dagegen kann sich mit dem aufkommenden Nationalsozialismus nicht anfreunden und bleibt Mitglied im Verein sozialistischer Ärzte, wo auch Friedrich Wolf aktiv ist.

1930 wird ein Schlüsseljahr für Else Kienle: Zunächst verlässt ihr Mann den Südwesten und zieht nach Berlin. Als jüdischem Bankier wird es ihm immer schwerer gemacht, Aufträge zu bekommen. 1932 sollte sich das Paar scheiden lassen.

Ende 1930 werden Else Kienle und Friedrich Wolf, die damals bekanntesten Gegner des Paragraphen 218, in Stuttgart anonym angezeigt und im Februar 1931 verhaftet. Für die Denunziation macht Else einen Arztkollegen und dessen Ignoranz gegenüber den Problemen sozial Schlechtergestellter verantwortlich:

„Gerade in meinem Fall war es ein in einem Krankenhaus festbesoldeter Kollege, der an jedem Monatsersten sein Gehalt erhält und von der Not dieser Armen und Ärmsten wohl keine Ahnung hat.“ |

Nach der Verhaftung von Friedrich Wolf und Else Kienle entwickelt sich der Protest gegen den § 218 zu einer Massenbewegung mit Solidaritätskundgebungen in Berlin und Stuttgart.

Hinter Gittern für das Recht auf Selbstbestimmung

Während ihrer Untersuchungshaft vom 20. Februar bis 28. März 1931 wird Else Kienle täglich dem Untersuchungsrichter vorgeführt und mehrere Stunden verhört. Von ihrer Unschuld überzeugt, hat sie ihre Praxisunterlagen und Patientinnen-Akten aufbewahrt, obwohl ihr zu deren Vernichtung geraten wurde.

Gemeinsam mit Friedrich Wolf wird ihr zur Last gelegt, in „200 Fällen gewerbsmäßig die Frucht durch Abtreibung getötet zu haben" (zit. n. Riepl-Schmidt 1990, S. 259). Friedrich Wolf, aufgrund seiner Tätigkeit als Schriftsteller und seiner Mitgliedschaft in der KPD wesentlich prominenter als seine Kollegin, kommt nach wenigen Tagen im Gefängnis gegen Zahlung einer Kaution wieder frei. Bei der damals 31jährigen Else Kienle dagegen werden die Ermittlungen auf 50 Schwangerschaftsabbrüche ausgedehnt, die sie ambulant durchgeführt haben soll. Als ihre ehrenwörtliche Versicherung, diese niemals durchgeführt zu haben, wirkungslos bleibt, tritt Else Kienle nach einem Monat Haft im März 1931 in den Hungerstreik. Sechs Tage später wird sie wegen Haftunfähigkeit freigelassen. Kurz darauf notiert sie:

„Wie unser Prozeß ausgehen wird, vermag ich nicht zu sagen. Für Friedrich Wolf und mich geht der Kampf nicht darum, ob man uns schuldig spricht oder nicht. Menschen sind vergänglich und Paragraphen sind veränderlich. Aber es gibt ein Gesetz, das höher steht als alle Paragraphen, das ist das Gesetz der Menschenwürde und der Frauenwürde.“ |

Der Prozess gegen sie verläuft im Sand.

Obwohl Else Kienle die schwierigen Monate der Strafverfolgung in ihrer späteren Autobiographie mit keinem Wort erwähnen wird, entsteht auch damals eine Publikation: Kienle führte Tagebuch und veröffentlicht 1932 das Buch "Frauen. Aus dem Tagebuch einer Ärztin". Hier porträtiert sie einzelne Patientinnen und deren schwierige Lebenssituation, dokumentiert ihre Arbeit und rechnet mit dem Staat ab, der sie verfolgt. Else Kienle vermittelt das Bild einer Ärztin, die mit hohem Einsatz versucht, gegen soziales Unrecht und Verelendung anzugehen. Und sie analysiert nicht nur rational, sondern leidet auch emotional mit den Frauen mit, die in ihre Praxis kommen.

Im Anschluss an den Gefängnisaufenthalt engagiert sich Kienle auch öffentlich im Kampf gegen den § 218.

Sie spricht etwa auf einer Kundgebung im Berliner Sportpalast vor 15.000 Teilnehmenden über „das kalte Gesetz des Paragrafen 218“ und fragt, was den Frauen ihr Wahlrecht nütze, wenn sie nicht einmal über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen (zit. n. Patzel-Mattern 2003, S. 190).

Die Erkenntnis, wie sehr das deutsche Recht „ein männliches Recht“ ist und ihr Einblick in die soziale Not ungewollt schwangerer Frauen waren Else Kienles Motive für ihr Engagement zugunsten einer Reform des § 218. Zunächst hatte sie diesen Kampf allein aus medizinischer und sozialer Überzeu-gung geführt, nach der strafrechtlichen Verfolgung und ihrer Konfrontation mit den Justizbehörden aber über die ärztliche Praxis hinaus ausgedehnt.

In der Zeitschrift „Die Weltbühne“ schildert sie nach ihrer Freilassung im Aufsatz „Der Fall Kienle“ ihre Erfahrungen. Gemeinsam mit Friedrich Wolf reist sie zudem auf Einladung der sowjetischen Ärzte- und Schriftstellerorganisation nach Russland und informiert sich über den dortigen Umgang mit Geburtenkontrolle und Schwangerschaftsabbruch.

Nach ihrer Rückkehr ist von der Protestbewegung gegen die Kriminalisierung der Abtreibung nur noch wenig übrig.

Weit weg aus Schwaben

Nach Haft und Russland-Reise verlässt Else Kienle Stuttgart, zieht nach Frankfurt und eröffnet dort eine Praxis, in der sie weiterhin Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Doch schon im Herbst 1932 wird sie gewarnt, dass eine erneute Verhaftung bevorstehe. Vor einer weiteren Strafverfolgung flieht sie nach Frankreich. Als „Heimatlose“ lernt sie den US-Amerikaner George Henry LaRoe kennen und verliebt sich in den Vertreter einer US-Ölgesellschaft. LaRoe wird 1932 Elses zweiter Ehemann und mit ihm emigriert sie – nun Else K. LaRoe – in die USA.

Eine Rückkehr nach Deutschland ist bald völlig ausgeschlossen: Else wird nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in Abwesenheit wegen Hochverrat angeklagt.

In Deutschland endet 1933 mit dem Beginn der NS-Zeit jede Hoffnung auf einen selbstbestimmten Umgang mit Schwangerschaft und Geburtenkontrolle. Zur rassistischen Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten gehört die umgehende Schließung aller Sexualberatungsstellen. Um die Geburtenrate „arischer“ Frauen zu erhöhen, wird diesen jede Form der Empfängnisverhütung verboten. „Nicht-arische“ und behinderte Frauen sollen dagegen daran gehindert werden, Kinder zu bekommen und werden einer unmenschlichen Politik der Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen ausgesetzt. Die Gebärfähigkeit von Frauen ist nun ganz dem staatlichen Zugriff ausgesetzt.

Der Verfolgung durch die Nationalsozialisten noch rechtzeitig entgangen, läuft es für Else K. LaRoe auf der anderen Seite des Atlantiks besser: Rasch erhält sie die Genehmigung zur Eröffnung einer Praxis für Schönheitschirurgie. Ihre Familie sieht Else nur noch wenige Male. Noch in den 1930er Jahren reiste sie in die Schweiz, um Eltern und Bruder zu treffen. Anlässlich ihrer letzten Europa-Reise vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sie 1940 alles vorbereitet, um Eltern und Bruder mit in die USA nehmen. Der Familie bleibt jedoch die Ausreise verwehrt und Else sieht ihre Eltern niemals wieder.

In den Kriegsjahren behandelt Else LaRoe mehrmals verwundete US-Soldaten, aber auch andere Menschen profitieren von ihren Fähigkeiten in der plastischen Chirurgie. Mit den Themen Sexualaufklärung und Schwangerschaftsabbruch scheint die Ärztin in den USA abgeschlossen zu haben. Im Beruf ist sie anders als in ihren Partnerschaften sehr erfolgreich: Auch ihre inzwischen mit dem Zahnarzt Ernest Gierding geschlossene dritte Ehe scheitert.

Else La Roe steht inzwischen wieder in Kontakt mit Stefan Jacobowitz, dem 1940 zusammen mit dem Schriftstellerpaar Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel die Flucht aus dem französischen Exil in die USA geglückt war. 1950 heiratet sie ein viertes Mal: den Konzertsänger Wesley L. Robertson, der nach einer Kriegsverletzung als Modezeichner arbeitet. Das Paar übersiedelt nach Mexiko, für Operationstermine reist Else jedoch weiterhin nach New York.

1957 veröffentlicht Else K. LaRoe in den USA ihr zweites autobiografisches Buch, das 1968 unter dem Titel „Mit Skalpell und Nadel. Das abenteuerliche Leben einer Chirurgin“ auf Deutsch erscheint. Bis 1966 besucht sie mehrmals ihren Bruder Otto in Stuttgart und die Verwandten in Heidenheim.

Im Alter von 70 Jahren stirbt Else Kienle am 20. März 1970 in New York und wird in Union City (New Jersey) eingeäschert. Ihre letzte Ruhe findet sie im Grab ihres kurz zuvor verstorbenen Ehemannes Wesley L. Robertson in Durant/Stillwater (Oklahoma)..

Wie wird an Else Kienle erinnert?

Lange Zeit war „die Rebellin gegen Spießertum und Kleinkariertheit, die ihr ganzes Leben lang um die ihr anvertrauten Menschen gekämpft hat“ (Riepl-Schmidt 1990, S. 265) in der Bundesrepublik fast vergessen. Dem Einsatz feministischer Aktivistinnen ist es zu verdanken, dass seit den 1980er Jahren wieder mehr an Else Kienle erinnert wird. Ihr „Eintreten für das Recht der Frau auf den eigenen Körper und ihr Kampf gegen den patriarchalischen Charakter der Gesetzgebung sowie ihr eigener Lebensentwurf als engagierte Ärztin“ machen Else Kienle für die Historikerin Katja Patzel-Mattern „zu einer Vordenkerin weiblicher Emanzipationsbestrebungen, an die die Frauenbewegung der Bundesrepublik Deutschland in den siebziger Jahren anknüpfen wird.“ (Patzel-Mattern 2003, S. 197).

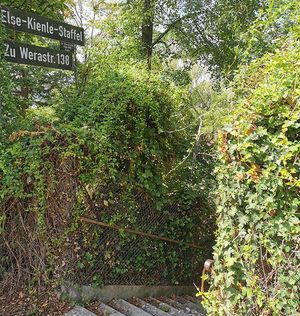

Im württembergischen Hemmingen und Sindelfingen wie auch im schleswig-holsteinischen Neumünster und St. Michaelisdonn wurden Straßen oder Wege nach Else Kienle benannt. In Stuttgart engagierte sich die Frauengeschichtsforscherin Mascha Riepl-Schmidt 20 Jahre lang dafür, dass eine „Staffel“ in Stuttgart nach Else Kienle benannt wird. Nach einer Kampfabstimmung traf der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost im Jahr 2016 die Entscheidung, aus der Treppenverbindung zwischen Werastraße und Landhausstraße die „Else-Kienle-Staffel“ zu machen. Anlässlich der „Einweihung“ würdigte Riepl-Schmidt das Engagement von Else Kienle (nicht nur) in Stuttgart. Auch im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien wird an ihre Lebensgeschichte und ihr Werk erinnert.

Else Kienle hätte sich vermutlich nicht vorstellen können, dass Fragen des Schwangerschaftsabbruchs und des Selbstbestimmungsrechts von Frauen über ihren Körper auch 50 Jahre nach ihrem Tod noch immer ungelöst sind. So laufen seit 2019 Auseinandersetzungen um den § 219a StGB – eine unter den Nationalsozialisten ins Strafgesetzbuch aufgenommene Regelung, die Ärzt*innen verbietet, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten.

Aufgrund dieser immer noch geltenden Bestimmung müssen auch heute noch Mediziner*innen, die Schwangere auf die Möglichkeit ambulanter Schwangerschaftsabbrüche hinweisen, mit Strafverfolgung rechnen. Eine der Medizinerinnen, die 2019 in diesem Kontext angeklagt und zu Geldstrafen verurteilt wurden, meint dazu aber dennoch zuversichtlich:

„Das Gesetz wird auf Dauer nicht zu halten sein und ich sehe keinen Grund, warum Frauen kein Recht auf freie Informationen haben sollten. Es ist absurd, das muss irgendwann scheitern.“ |

| Autorinnen: Jovana Horn, Elisabeth Zeitler-Saile | Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion der LpB (Stand: September 2020) |

Literatur und Links

Literatur und Links:

- Kienle, Else (1931): Der Fall Kienle.

In: Die Welttribüne, Nr. 15, S. 535-539

- Kienle, Else (1932): Frauen. Aus dem Tagebuch einer Ärztin.

Berlin (Zweite, historisch erläuterte Auflage Stuttgart 1989)

- Kienle-La Roe, Else (1968): Mit Skalpell und Nadel. Das abenteuerliche Leben einer Chirurgin.

Rüschlikon-Zürich

- Kummer, Silja (2017): Im Dienst verzweifelter Frauen.

Südwestpresse, 26. Juli 2017

- Patzel-Mattern, Katja (2003): Das „Gesetz der Frauenwürde“. Else Kienle und der Kampf um den Paragraphen 218 in der Weimarer Republik.

In: Anke Väth (Hg.): Bad Girls. Unangepasste Frauen von der Antike bis heute. Konstanz, S. 177-199

- Riepl-Schmidt, Maja (1989): Else Kienle.

In: Kienle, Else: Frauen. Aus dem Tagebuch einer Ärztin. Stuttgart 21989, S.157-171

- Riepl-Schmidt, Maja (1990): Else Kienle: Für eine neue Sexualethik.

In: Maja Riepl-Schmidt (Hg.): Wider das verkochte und verbügelte Leben. Frauenemanzipation in Stuttgart seit 1800. Stuttgart, S. 255-266

- Stahl, Anna (2008): Else Kienle, 1900-1970.

In: Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg (Hg.): Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I. Schwäbisch Gmünd, S. 63-74.

- Steinecke, Verena (1992): Ich musste zuerst Rebellin werden.

Trotz Bedrohung und Gefahr – das gute und wunderbare Leben der Ärztin Else Kienle. Stuttgart

Link: