Dossier

Nachhaltigkeit

Definition, Agenda 2030, UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs), Nachhaltigkeitsstrategien

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Kernstück der Agenda sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Aber was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es? Und was wird auf internationaler, nationaler, Landes- und kommunaler Ebene für eine nachhaltige Entwicklung getan? Einen Überblick bietet dieses Dossier.

Was ist Nachhaltigkeit?

Definition

Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Das betrifft ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Es geht also um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den endlichen Ressourcen auf unserer Erde, damit heutige und künftige Generationen weltweit ein lebenswertes Leben – entsprechend ihrer Bedürfnisse – führen können.

Vereinfacht gesagt: Wir dürfen nicht heute auf Kosten von morgen leben! Wir sollen nicht mehr verbrauchen, als künftig wieder bereitgestellt werden kann.

Wussten Sie?

Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und wird dem deutschen Forstexperten Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) zugeschrieben, der das Nachhaltigkeitsprinzip in seinem Buch von 1713 auf die Waldwirtschaft übertrug.

Der Grundgedanke: In einem Wald sollen nur so viele Bäume abgeholzt werden wie auch nachwachsen können. Dadurch soll ein stabiles Gleichgewicht geschaffen und der Fortbestand des Waldes sichergestellt werden.

„Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“

Brundlandt-Report 1987

Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es?

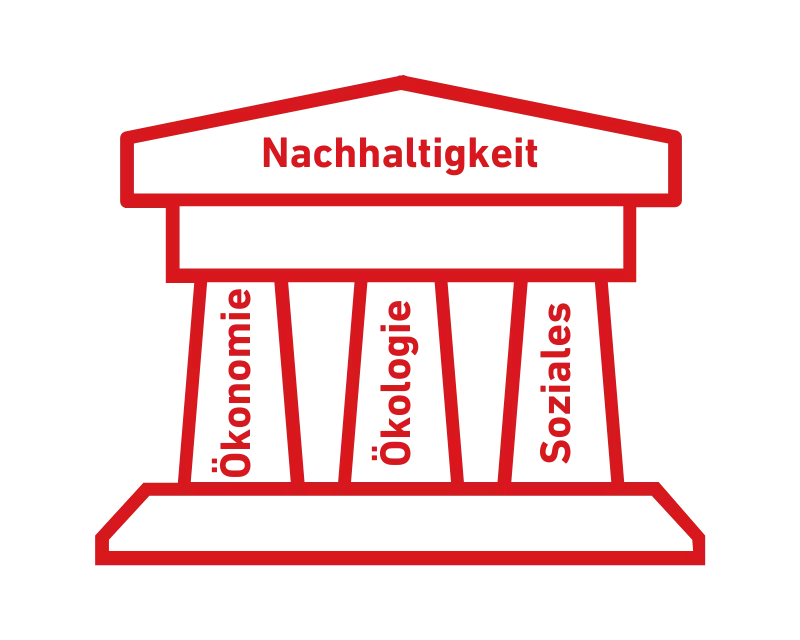

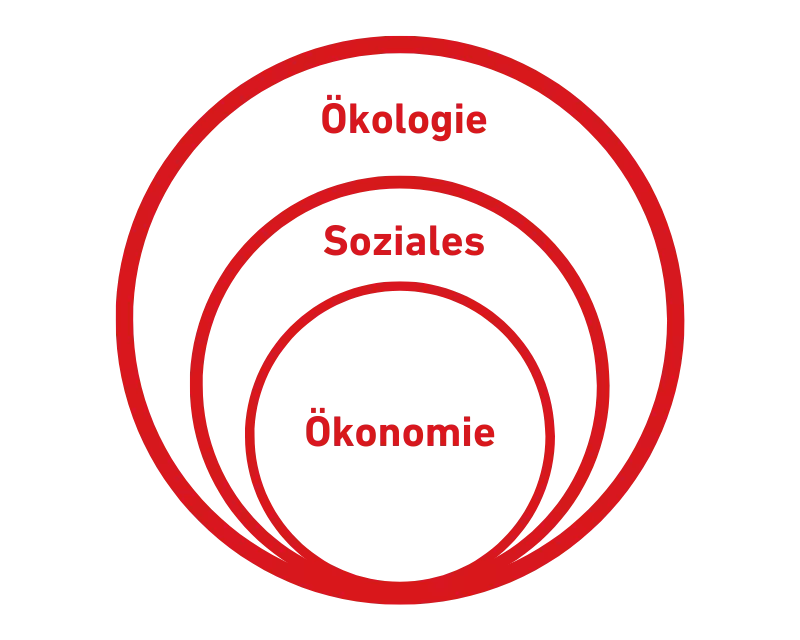

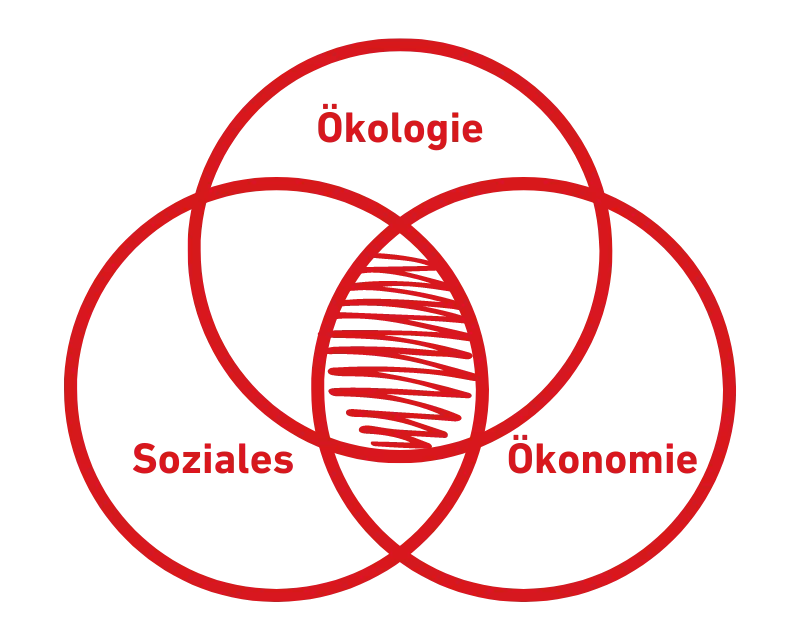

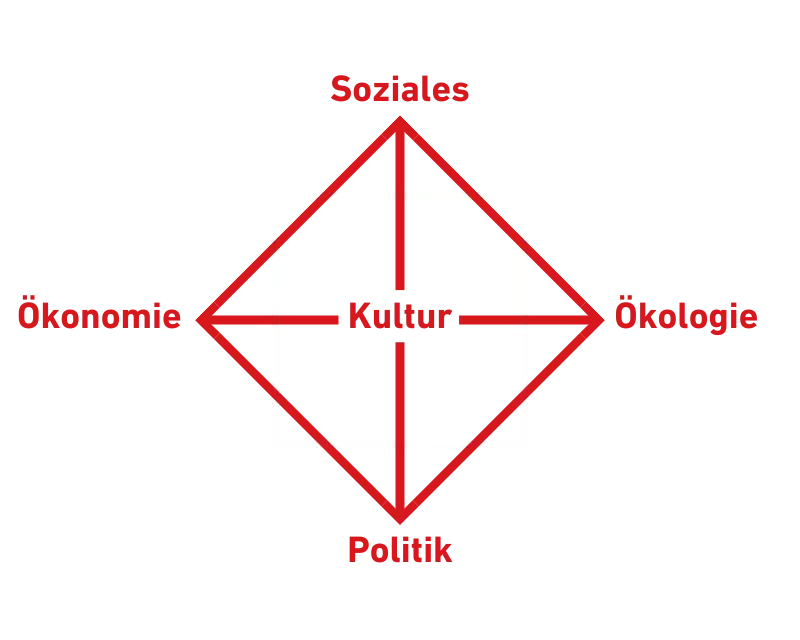

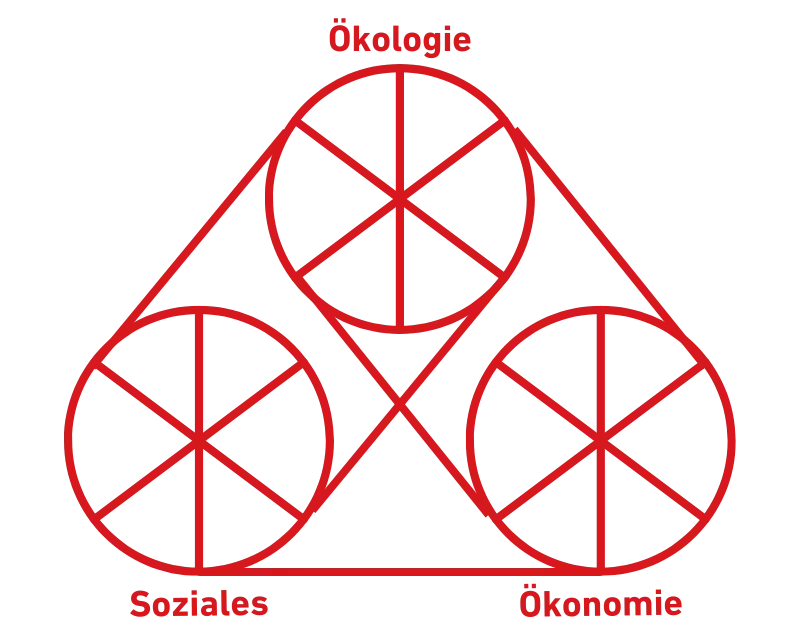

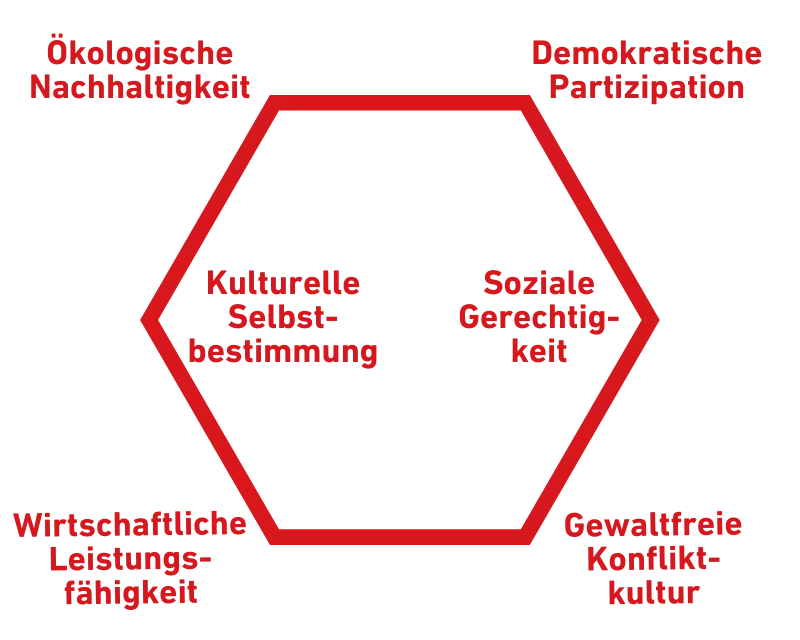

Verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle

Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die unterschiedliche Dimensionen von Nachhaltigkeit berücksichtigen und teilweise Priorisierungen einzelner Aspekte vornehmen. Wir möchten Ihnen hier die wichtigsten Modelle vorstellen:

Quellen

Quellen

- Aachener Stiftung Kathy Beys: Lexikon der Nachhaltigkeit (2015)

- Deutscher Bundestag: Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung" (1998)

- Jörg-Robert Schreiber/Hannes Siege im Auftrag der KMK und des BMZ: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2016)

Seit wann wird Nachhaltigkeit als politisches Ziel diskutiert?

Der Club of Rome, eine einflussreiche informelle Vereinigung von Wirtschaftsführer:innen, Politiker:innen und Wissenschaftler:innen, gab eine Studie in Auftrag, die 1972 mit dem Titel „Grenzen des Wachstums“ (Englisch: The Limits to Growth) erschien. Ziel der Forschungsarbeit war es, die Ursachen und Folgen des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums auf die Ressourcen der Erde und die Umweltverschmutzung zu untersuchen. Das computerbasierte Modell kam zu dem Schluss, dass die Wachstumsgrenzen der Erde bis 2100 erreicht seien und es notwendig sei, das Wachstum zu begrenzen, um zu einem Gleichgewicht zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch bzw. -erhalt zu kommen. Damit bettete die Studie erstmals den Begriff des „Nachhaltigen“ (Englisch: sustainable) in einen breiteren wissenschaftlichen sowie wirtschafts- und umweltpolitischen Kontext ein. Die Studie löste eine breite wissenschaftliche und politische Debatte über die Endlichkeit der Ressourcen und die ökologischen Folgen des industriellen Wachstums aus.

Auf internationaler Ebene beschäftigte sich die von den Vereinten Nationen eingesetzte Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter ihrer norwegischen Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland weiter mit dem Thema. Ergebnis war der 1987 erschienene Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“(Englisch: Our Common Future), auch bekannt als Brundtland-Bericht. Dieser Bericht definierte erstmals das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung folgendermaßen: „Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“

Endgültig auf die politische Agenda schaffte es das Thema „Nachhaltigkeit“ bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992. Dort trafen sich Vertreter:innen aus 179 Ländern und nichtstaatliche Organisationen, um über Fragen zu Umwelt und Entwicklung im 21. Jahrhundert zu beraten (Quelle: UN). Seit dieser Konferenz ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung mit der gleichberechtigten Betrachtung der drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales als internationales Leitbild anerkannt. In Rio wurde auch die Agenda 21als entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen verabschiedet.

Was sind die Agenda 21 und die Agenda 2030?

Agenda 21

Die Agenda 21ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert, das auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet wurde. In der Agenda ist Nachhaltigkeit als übergreifendes politisches Ziel definiert. Nach dem Motto „global denken – lokal handeln“ entwickelten viele Städte und Gemeinden eine „Lokale Agenda 21“, um eine nachhaltige Entwicklung vor Ort voranzubringen.

Die Agenda 21 beinhaltet wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele, unter anderem die Armutsbekämpfung, die Förderung von Gesundheit, Bildung und Gleichberechtigung, die Unterstützung einer umweltbewussten Produktion und eines nachhaltigen Konsums, den Schutz der Wälder und des Wassers sowie die Reduktion von Treibhausgasen.

Agenda 2030

Die Agenda 2030 ist die Nachfolgeagenda der Agenda 21 und seit 1. Januar 2016 bis 2030 in Kraft. Die Agenda 2030 haben alle 193 UN-Mitgliedstaaten verabschiedet, sie ist rechtlich jedoch nicht bindend. In ihr werden die Ziele der Agenda 21 erweitert und konkretisiert.

Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten „Sustainable Development Goals“, kurz SDGs. Die SDGs wurden in Anlehnung an die Milleniumsentwicklungsziele (MDGs) der UN entwickelt. Neu ist jedoch, dass die SDGs an alle Länder addressiert sind, während die MDGs vor allem für Entwicklungsländer galten. Die Agenda 2030 beinhaltet fünf Kernbotschaften (5P), die den 17 SDGs vorangestellt sind:

- People: Die Würde des Menschen im Mittelpunkt

- Planet: Den Planeten schützen

- Prosperity: Wohlstand für alle fördern

- Peace: Frieden fördern

- Partnership: Globale Partnerschaften aufbauen

Was sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung?

Sustainable Development Goals (SDGs)

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDGs), lauten:

- #1 Keine Armut

- #2 Kein Hunger

- #3 Gesundheit und Wohlergehen

- #4 Hochwertige Bildung

- #5 Geschlechtergerechtigkeit

- #6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

- #7 Bezahlbare und saubere Energie

- #8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

- #9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

- #10 Weniger Ungleichheiten

- #11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

- #12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

- #13 Maßnahmen zum Klimaschutz

- #14 Leben unter Wasser

- #15 Leben an Land

- #16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

- #17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Dossier zu den 17 SDGs

Möchten Sie mehr über die einzelnen SDGs erfahren? In unserem Dossier erläutern wir Ihnen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ausführlich, zeigen, wie weit die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung ist und wo Deutschland steht.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Europa?

Grundsätzlich gehört eine nachhaltige Entwicklung Europas zu den vertraglich vereinbarten Zielen der Europäischen Union:

„[Die Union] wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.“

Vertrag über die Europäische Union (EUV), Artikel 3 Absatz 3

Die Europäische Union (EU) formulierte 2001 eine Europäische Strategie für nachhaltige Entwicklung (ENS). Darin definierte sie Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit, Armutsbekämpfung und Biodiversität. Allerdings liegt die ENS nach einer vorläufig letzten Überprüfung im Jahr 2009 mehr oder weniger brach (Quelle: Umweltbundesamt).

Nach Verabschiedung der Agenda 2030 im September 2015 durch die internationale Staatengemeinschaft forderten die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament daher die Europäische Kommission auf, eine Umsetzungsstrategie für die EU auszuarbeiten. Daraufhin legte die Kommission im Januar 2019 das Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“ vor, in dem es die größten Herausforderungen für ein nachhaltiges Europa, wie die Folgen des Klimawandels und soziale Ungleichheiten innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, analysierte.

Auf dieses Reflexionspapier reagierte der Europäische Rat mit folgenden Schlussfolgerungen: „Zu den vom Rat herausgestellten wesentlichen politischen Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft gehören ein entschiedener Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, das Streben nach Klimaneutralität, der Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme und die Bekämpfung des Klimawandels sowie die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und des Lebensmittelsystems und sichere und nachhaltige kohlenstoffarme Energie-, Gebäude- und Mobilitätssektoren. Der Rat betont ferner, wie wichtig es ist, den Zusammenhalt in Europa zu fördern, und ruft zur Stärkung der sozialen Dimension auf.“ (Quelle: Europäischer Rat).

Im November 2020 präsentierte die EU-Kommission ein Konzept zur Steuerung und Umsetzung der Agenda 2030. Darin sieht die Kommission ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept vor, das die 17 SDGs in die sechs European Commission Priorities einbettet und diese damit Bestandteil der politischen Leitlinien sind. Die sechs Prioritäten lauten: European Green Deal, Economy that works for the people, Europe fit for digital age, European way of life, Stronger Europe in the world und European Democracy.

Um die Fortschritte bei der Umsetzung der SDGs in den EU-Mitgliedstaaten zu messen, gibt es seit 2017 ein EU-SDG-Indikatorenset mit rund 100 Indikatoren, anhand derer die Entwicklungen überprüft werden. Eurostat veröffentlichte den letzten Monitoring-Bericht im Mai 2022.

Überdies existiert das Europäische Netzwerk für nachhaltige Entwicklung (ESDN), ein informelles Netzwerk von Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung und anderen Expert:innen, die sich mit nachhaltiger Entwicklung in Europa beschäftigen. Das Netzwerk gibt regelmäßig Veröffentlichungen zu unterschiedlichen, die SDGs betreffenden Themen heraus. Außerdem findet jährlich eine Europäische Nachhaltigkeitswoche statt, um das Thema bei den EU-Bürger:innen bekannter zu machen.

Was tut Deutschland in puncto Nachhaltigkeit?

In Deutschland gibt es seit 2002 eine Nachhaltigkeitsstrategie, die laufend weiterentwickelt und angepasst wird. Zuletzt war dies im März 2021 der Fall. Leitlinien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) sind Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung. Um die 17 SDGs der Agenda 2030 zu erreichen, möchte Deutschland beispielsweise mit dem Klimaschutzgesetz bis 2045 Treibhausgasneutralität erreichen (SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz) und dafür sorgen, dass Männer und Frauen eine gleiche Entlohnung für vergleichbare Tätigkeiten erhalten (SDG 5). Auf globaler Ebene setzt sich die Bundesregierung unter anderem für Armutsbekämpfung, eine Verbesserung der Gesundheit und Fortschritte bei der Bildung ein. In ihrem Grundsatzbeschluss 2022 zur DNS vom November 2022 machte das Bundeskabinett deutlich, dass es nur noch acht Jahre bis zum Zieldatum der Agenda 2030 seien und dieses Jahrzehnt daher eine „Dekade des Handelns“ sein müsse.

Zur Kurzfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (2021)

Der Umsetzungsstand der SDGs in Deutschland wird anhand von 75 nationalen Indikatoren gemessen. Alle zwei Jahre legt das Statistische Bundesamt einen Indikatorenbericht vor, zuletzt im März 2021. Das Portal „Die Glorreichen 17“ stellt die Maßnahmen der Bundesregierung zur Erreichung der 17 SDGs vor.

Unterstützt wird die Bundesregierung unter anderem vom Rat für nachhaltige Entwicklung, einem Beratungsgremium mit Mandat der Bundesregierung mit 15 Mitgliedern. Zu seinen Projekten gehören unter anderem die vier Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) zur Vernetzung auf regionaler Ebene sowie die Weiterentwicklung des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) mit mehr als 600 teilnehmenden Unternehmen. Der DNK hat zum Ziel, den Nachhaltigkeitsgedanken in der Wirtschaft voranzubringen. Weitere Akteure in der deutschen Nachhaltigkeitspolitik sind unter anderem der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung im Bundestag, der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung als interministerielles, ressortübergreifendes Gremium und die Nationale Plattform für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Das Sustainable Development Solutions Network bringt Wissen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Zur Einbindung weiterer gesellschaftlicher Akteure gibt es unter anderem das jährlich stattfindende Forum Nachhaltigkeit und die Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030. Im Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit sollen künftig alle gesellschaftlichen Kräfte auf einer Plattform gebündelt werden.

Wie sieht es mit Nachhaltigkeit auf Landes- und kommunaler Ebene aus?

Landesebene

Auch Baden-Württemberg hat seit 2007 eine Nachhaltigkeitsstrategie und gibt als eines von wenigen Bundesländern einen Nachhaltigkeitsbericht heraus, zuletzt 2019. Zu den Maßnahmen auf Landesebene gehören zum Beispiel die Durchführung der Nachhaltigkeitstage, die WIN-Charta, ein Managementsystem für nachhaltiges Wirtschaften, dem sich bisher über 300 Unternehmen aus Baden-Württemberg angeschlossen haben, oder der Ideenwettbewerb „Kleine HeldeN“ für mehr Nachhaltigkeit in Kindertagesstätten. Das N!-Netzwerk soll auf einer zentralen Plattform nachhaltiges Engagement im Ländle sichtbar machen.

Alle zwei bis drei Jahre erscheint ein Indikatorenbericht, mit dem die Zielerreichung gemessen wird, zuletzt 2022. Im Februar 2023 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg verabschiedet. Im Zuge dessen wurde das Klima-Maßnahmen-Register entwickelt. Es enthält dezentrale, nach Sektoren gegliederte Maßnahmen und dient als zentrale, öffentlich über das Internet einsehbare Dokumentation aller Klimaschutz-Aktivitäten der Landesregierung.

Auf einem Dashboard aller statistischen Landesämter kann man die Bundesländer in puncto Nachhaltigkeit miteinander vergleichen.

Kommunale Ebene

Global denken, lokal handeln – so lautet das Motto vieler Kommunen, wenn es um die Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen geht.

Für Baden-Württemberg bot das Projekt „Global Nachhaltige Kommune Baden-Württemberg“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global zehn Kommunen die Möglichkeit, in einem zweijährigen Prozess in den Jahren 2021 und 2022 eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Daran beteiligten sich folgende Kommunen: Bad Säckingen, Bad Saulgau, Böblingen (Landkreis), Göppingen, Ilsfeld, Karlsruhe (Landkreis), Lahr, Laupheim, Ludwigsburg und Ravensburg.

Außerdem lobte das baden-württembergische Umweltministerium den kommunalen Förderwettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ aus. Die Gewinner sind Denzlingen, Ludwigsburg, Freiburg und der Landkreis Calw (Quelle: UM).

Auch das Nachhaltigkeitsbüro der Landesanstalt für Umwelt unterstützt Kommunen in der „Kommunalen Initiative Nachhaltigkeit“ (KIN) bei der Umsetzung von Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung. Auf einem SDG-Portal lassen sich Kommunen anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren miteinander vergleichen.

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit

Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit

- Bericht der Brundtland-Kommission: Our Common Future (1987)

- Vereinte Nationen: Agenda 21 (1992)

- BMZ: Agenda 2030 (2015)

- Nachhaltigkeitskonzept der EU-Kommission

- BMUV: EU-Nachhaltigkeitspolitik

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Langfassung

- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Kurzfassung

- Rat für nachhaltige Entwicklung

- Sustainable Development Solutions Netzwork

- Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg

- Nachhaltigkeitsbüro der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Links zu den SDGs

Links zu den SDGs

- BMZ: Agenda 2030 (2015)

- Bundesregierung: Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt

- UN: Ziele für nachhaltige Entwicklung – Bericht 2022

- UN: SDG Progress Chart 2022

- UN: SDG-Gipfel 2023

- UNRIC: 17 SDGs erklärt

- UNRIC: SDG-Brettspiel für Kinder

- EU-Monitoringbericht 2022 zu den Fortschritten bei der Verwirklichung der SDGs im EU-Kontext

- Eurostat: Übersicht über SDG-Indikatoren

- Statistisches Bundesamt: Indikatorenbericht 2021 zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland

- Statistisches Bundesamt: Datenblatt zum Indikatorenbericht 2021

- BMZ: Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021

- Bundesregierung: Infoportal „Die glorreichen 17“

- Indikatorenbericht 2022 zur nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg

- Statusindikatoren einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg (2022)

- Dashboard aller statistischen Landesämter zum Bundesländervergleich bei den SDGs

- SDG-Portal zum Indikatorenvergleich zwischen den Kommunen

- Forum Umwelt und Entwicklung: Zivilgesellschaftliches Monitoring „2030 Watch“

- Global Policy Forum: Agenda 2030 – wo steht die Welt? 5 Jahre SDGs – eine Zwischenbilanz (2020)

- Engagement Global: Infoportal „17 Ziele“

Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“

Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie

- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit

- Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung vom 29. April 2021 zum Klimabeschluss vom 21. März 2021

- Bürger & Staat 4-2022 „Nachhaltigkeit“

- Calliess, Christian: Möglichkeiten und Grenzen eines „Klimaschutz durch Grundrechte“ (Klimaklagen). Zugleich ein Beitrag zum Vorschlag von Ferdinand von Schirach für ein Grundrecht auf Umweltschutz, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht Nr. 129 (April 2021)

- Friedrich-Ebert-Stiftung: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21

- Gesang, Bernward (Hg.): Kann Demokratie Nachhaltigkeit?, 2014

- Heidenreich, Felix: Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie, 2023

- humanrights.ch: Recht auf Umwelt – ein neues Menschenrecht

- IPG-Journal: Kann Demokratie Nachhaltigkeit?

- RIFS Potsdam: Bürgerräte

- RIFS Potsdam: Demokratie und Nachhaltigkeit

- Schaible, Jonas: Demokratie im Feuer, 2023

- Quent, Matthias u.a.: Klimarassismus. Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende, 2022.

- Varwick, Johannes: Auf dem Weg in die „Ökodiktatur“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie, S. 4-8

- Verfassungsblog: Debatte zum BVG-Klimabeschluss

Links zu BNE und WIA

Links zu BNE und WIA

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

- BMBF: BNE-Portal

- BMBF: Ratsempfehlung der Europäische Kommission zum Lernen für ökologische Nachhaltigkeit (2022)

- BMBF: Nationaler Aktionsplan BNE (2017)

- Kultusministerkonferenz (KMK): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2015)

- Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Deutsche UNESCO-Kommission: UNESCO-Programm „BNE 2030“

- Kultusministerium und Umweltministerium Baden-Württemberg: „BNE-BW 2030 – Gemeinsamer Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2023)

- Kultusministerium: BNE in den Bildungsplänen von Baden-Württemberg

- Landesbildungsserver Baden-Württemberg zu BNE

- Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL): Handreichung BNE-Modellschulen

- BpB: Einführung in BNE

- Deutscher Volkshochschul-Verband: BNE

- Portal Globales Lernen: Lehr- und Lernmaterialien zu BNE

- Portal Globales Lernen: Die zwölf Kompetenzen der BNE nach Gerhard de Haan (2008)

- Landesschülerbeirat Baden-Württemberg: Ausschuss zu BNE

Whole Institution Approach (WIA)

- BMBF: BNE-Portal zum WIA

- Germanwatch: Lernorte für eine zukunftsfähige Gesellschaft

- Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) zum WIA

- EPiZ: WIA an Seminaren in Baden-Württemberg

- Greenpeace – Schools for Earth: Whole School Approach – Ganzheitlicher Ansatz zur Schulentwicklung (2021)

- World Future Council: Advancing Education For Sustainable Development (Whole School Approach) (2019)

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Mai 2023.