Demokratie und Frieden

Kein Frieden ohne Demokratie – keine Demokratie ohne Frieden?

Demokratie und Frieden – zwei Begriffe, die sich nicht leicht fassen lassen, unterschiedliches meinen und doch häufig miteinander in Verbindung stehen. Gehören Demokratie und Frieden zwingend zusammen?

Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg

Unterrichtsmaterialien, Beratung, Informationen u. Qualifizierung

Demokratie und Frieden

Zur Wahl gehen ist das eine, die Entscheidung zu treffen, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken, das andere. Und mit dieser Mitgestaltung zu einem friedvollen Miteinander beizutragen, das nächste. Demokratie passiert nicht nur an der Wahlurne, sie passiert überall in unserer Gesellschaft: im Zwischenmenschlichen ebenso wie in unseren gesellschaftlichen Institutionen und auf allen Ebenen unseres staatlichen Systems. An der Demokratie teilnehmen bedeutet, das Miteinander aktiv mitzugestalten und mit zu beeinflussen. Dabei haben wir täglich die Wahl, für welche Werte und Normen wir uns einsetzen und starkmachen wollen.

Eine aktive Rolle als Bürgerin oder als Bürger einzunehmen, kann gelernt werden. Bereits von Kindesbeinen an können wir Mitgestaltung und Teilhabe kennenlernen und einüben. Dafür ist es wichtig, dass jeder weiß, welche demokratischen Rechte und Pflichten es gibt und wie wir sie nutzen und ausgestalten können. In der Schule beginnt dies beispielsweise mit den Wahlen zu Klassensprecherinnen und Klassensprechern und dem Engagement in der Schülermitverantwortung, und geht bis zur europäischen Ebene, wenn wir das Europäische Parlament wählen und ein friedliches Europa mitgestalten.

Lässt sich Frieden definieren?

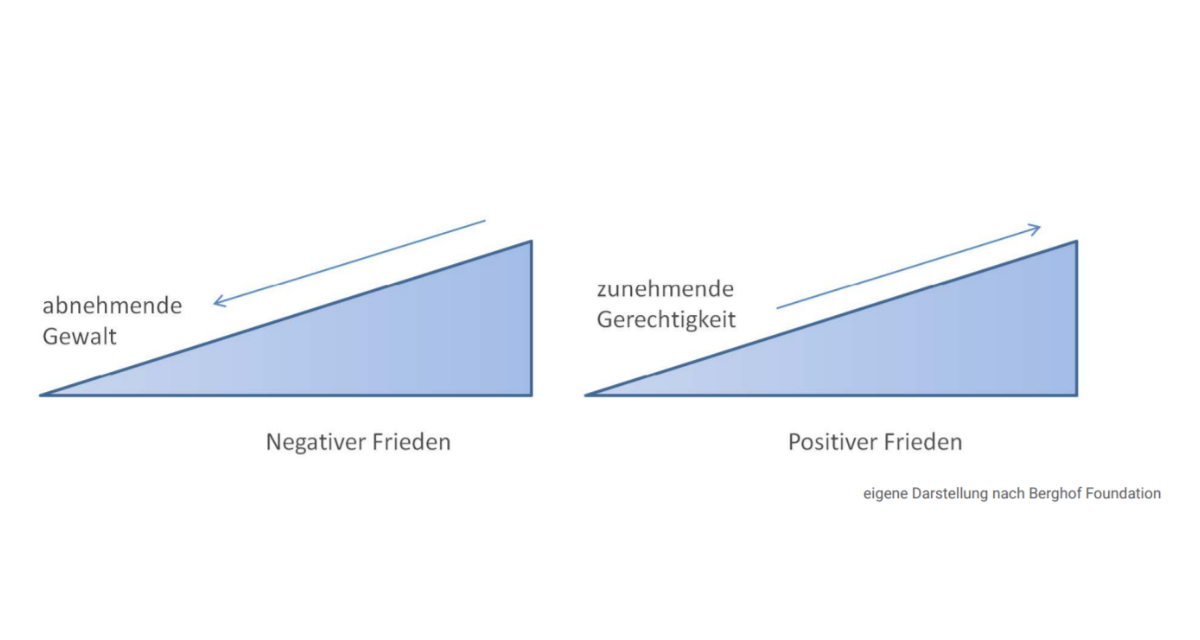

Lässt sich Frieden definieren? Wenn wir uns fragen, was wir unter Frieden in einer Gesellschaft verstehen, so gibt Johann Galtung, ein norwegischer Mathematiker, Soziologe und Politologe, der als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung gilt, eine zentrale Orientierung. In den Debatten über Friedensdefinitionen hat die von ihm eingeführte Unterscheidung zwischen negativem und positivem Frieden weit verbreitete Akzeptanz gefunden. Der von ihm geprägte Begriff des positiven Friedens besagt, dass abnehmende Gewalt bei gleichzeitig zunehmender Gerechtigkeit zu mehr bzw. positivem Frieden führt.

- Negativer Frieden beschreibt Frieden als die Abwesenheit von Krieg oder direkter physischer Gewalt.

- Positiver Frieden beinhaltet auch die Zunahme sozialer Gerechtigkeit und die Schaffung einer Kultur des Friedens zwischen Menschen innerhalb einer Gesellschaft und zwischen Gesellschaften.

Häufig wird am positiven Friedensbegriff seine konzeptuelle Unschärfe kritisiert. Die meisten Fachleute sind sich jedoch darin einig, dass Frieden ein komplexer und langfristiger Prozess ist, der auf mehreren Ebenen verläuft. In diesem Prozess lassen sich Teilschritte zum Frieden identifizieren und die Abnahme von Gewalt und die Zunahme von Gerechtigkeit erkennen.

Frieden als Mehrebenenprozess bedeutet, dass dieser nicht nur eine Sache von Diplomatinnen und Diplomaten ist, sondern eine Aufgabe für alle Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft.

Quellen: Berghof Glossar zu Konflikttransformation und Friedensförderung

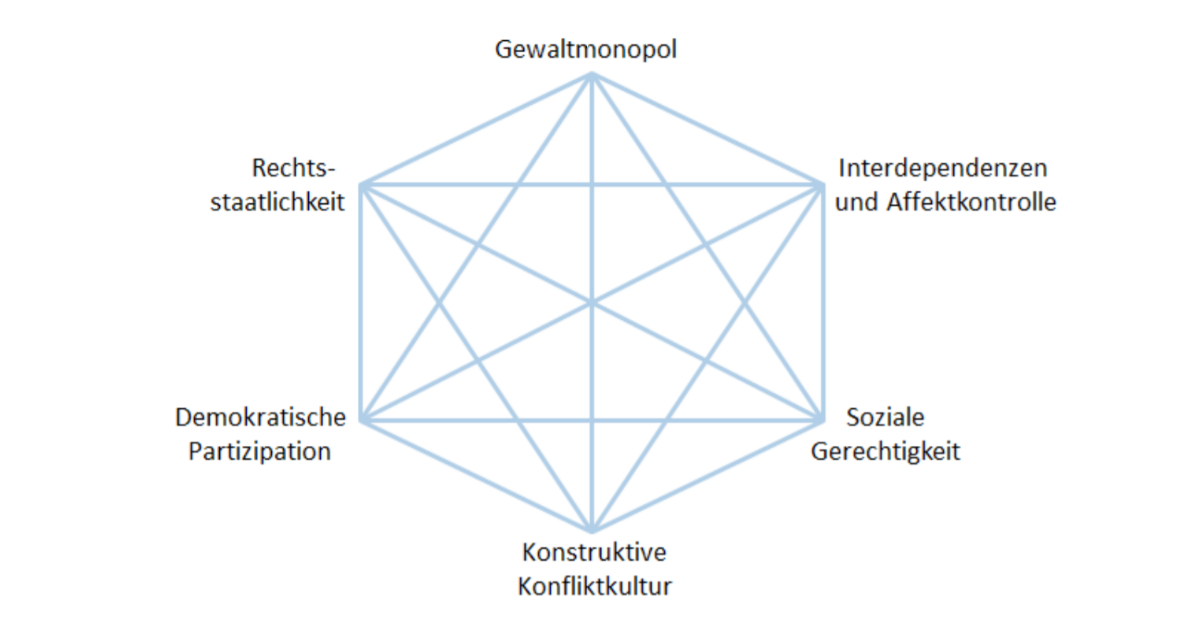

Das zivilisatorische Hexagon

Der Sozialwissenschaftler und Friedensforscher Dieter Senghaas entwickelte das zivilisatorische Hexagon. Es identifiziert Bausteine für eine stabile, friedliche Gesellschaft. Aus der Frage nach den Bedingungen für eine dauerhaft friedliche, moderne Gesellschaft entwickelte Senghaas ein Modell, das aus sechs Dimensionen besteht, die sich wechselseitig stärken oder auch schwächen können. Eine derartige Friedenssicherung nennt er Zivilisierungsprojekt. Demokratische Partizipation und soziale Gerechtigkeit sind zwei dieser Dimensionen.

- Gewaltmonopol

Entprivatisierung von Gewalt und Herausbildung eines legitimen, staatlichen Gewaltmonopols.

- Rechtsstaatlichkeit

Kontrolle des staatlichen Gewaltmonopols, faire Konfliktregelung nach rechtsstaatlichen Prinzipien.

- Demokratische Partizipation

Hohe Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe ist unverzichtbar für politische Stabilität.

- Interdependenzen und Affektkontrolle

Menschliche Affektkontrolle (Emotion, Stimmung) als Grundlage für Gewaltverzicht, Toleranz und Kompromissfähigkeit.

- Soziale Gerechtigkeit

Aktive Politik der Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit und Sicherung der Grundbedürfnisse.

- Konstruktive Konfliktkultur

Entwicklung der positiven gesamtgesellschaftlichen Einstellung hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Konflikten.

Demokratie und Frieden in der Internationalen Politik

Ob Menschen tatsächlich in Frieden leben können, hängt jedoch längst nicht nur von innergesellschaftlichen Bedingungen ab. In der Geschichte der Menschheit sorgten Kriege und bewaffnete Konflikte zwischen verschiedenen Staaten wiederholt für großes Leid. Mit der zunehmenden Demokratisierung vieler Staaten verband sich daher im 20. Jahrhundert die Hoffnung, aufkeimende Konflikte künftig friedlich beilegen zu können. Schließlich handelt es sich um ein Wesensmerkmal der Demokratie, in Streitfragen nicht auf gewaltsame Mittel zurückzugreifen. Gewalt gilt innerhalb demokratischer Gesellschaften als illegitim. Hat diese Verbindung zwischen Demokratie und Frieden auch in der Internationalen Politik Bestand? Mit dieser Frage befasst sich die Theorie des demokratischen Friedens.

Sind Demokratien friedfertiger als nicht-demokratische Staaten?

Die Theorie des demokratischen Friedens

Die Annahme, dass Demokratien friedfertiger sind als nicht-demokratische Staaten, geht zurück auf das Konzept des ewigen Friedens von Immanuel Kant. Die Überlegung: Ein Großteil der Menschen eines Landes kann an dem Leid und den Kosten, die durch kriegerische Auseinandersetzungen drohen, kein Interesse haben. Dementsprechend wäre zu erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger demokratischer Gesellschaften ihre Beteiligungsrechte auf eine Weise nutzen, die dem Erhalt des Friedens zugutekommt – z.B. indem sie bei Wahlen für Kandidatinnen oder Kandidaten stimmen, die sich für friedliche Konfliktlösungen einsetzen.

Autoritäre Herrscher, deren Handeln nicht an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist, haben demgegenüber deutlich niedrigere Widerstände zu überwinden, wenn sie gewaltsame Konflikte beginnen möchten.

Die im 20. Jahrhundert entstandene Hypothese des demokratischen Friedens baut auf diesen Überlegungen auf. Sie besagt, dass sich demokratische Staaten untereinander friedlich verhalten, und es zwischen ihnen nur in ganz seltenen Ausnahmen zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt.

In der Praxis: Demokratien nicht grundsätzlich friedfertiger als Nicht-Demokratien

Tatsächlich hat sich die Hypothese des demokratischen Friedens längst bewahrheitet. Es lassen sich so gut wie keine Fälle finden, in denen es zu organisierten Kampfhandlungen zwischen Demokratien gekommen wäre. Das heißt allerdings nicht, dass Demokratien grundsätzlich friedlicher wären als Nicht-Demokratien. Die Forschung zum Thema zeigt, dass demokratische Staaten mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit in Kriege verwickelt sind wie Nicht-demokratische Staaten. Mehr noch: Kriege zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Staaten sind sogar wahrscheinlicher als Kriege zwischen zwei nicht-demokratischen Staaten. Überraschend erscheint auch der Befund, dass sich Demokratien häufiger in der Rolle des Angreifers befinden als in der Rolle des Angegriffenen.

Warum verhalten sich Demokratien gegenüber Demokratien friedfertiger als gegenüber Nicht-Demokratien?

Die demokratische Norm der Gewaltlosigkeit

Eine mögliche Erklärung weshalb Demokratien untereinander keine Kriege führen, findet sich in der demokratischen Norm der gewaltlosen Konfliktlösung. Politische Streitfragen werden in Demokratien auf dem Wege von Debatten und dem Austausch von Argumenten entschieden. Dieses Verständnis von Politik, welches Gewalt als unzulässiges Mittel ausschließt, beeinflusst auch das außenpolitische Handeln von Demokratien: Mit anderen demokratischen Staaten, welche die Norm der gewaltlosen Konfliktlösung teilen, pflegen sie einen friedlichen Umgang. Schließlich besteht in dieser Konstellation für alle Beteiligten die Gewissheit, von Niemandem ernsthaft aggressives Verhalten fürchten zu müssen. Im Umgang mit nicht-demokratischen Staaten gibt es solche Gewissheiten hingegen nicht. Oftmals kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein nicht-demokratischer Staat nicht womöglich doch etwas Böses im Schilde führt. Die Konsequenz: Demokratien verhalten sich gegenüber Nicht-Demokratien tendenziell aggressiver.

Gewaltenteilung und Öffentlichkeit

Ein anderer Erklärungsansatz führt den friedlichen Umgang unter Demokratien auf demokratische Strukturen und Institutionen zurück. Gewaltenteilung und die institutionalisierten Verfahren der demokratischen Entscheidungsfindung legen dem Handeln von Regierungen zahlreiche Beschränkungen auf. Darüber hinaus tragen freie Medien und Opposition zu einer kritischen Öffentlichkeit bei. Für eine demokratisch gewählte Regierung besteht nicht nur der Zwang, sich an die Vorgaben des demokratischen Regelwerks zu halten, sondern auch die Notwendigkeit, möglichst große Teile der Öffentlichkeit zu überzeugen. Es ist schließlich zu erwarten, dass die Regierung wiedergewählt werden möchte. Eine breite Zustimmung zu einem Krieg ist für gewöhnlich allerdings nur dann zu erwarten, wenn sich ein Staat in der Position des Angegriffenen oder Bedrohten befindet. Die Entscheidung, einen Krieg zu beginnen, ist in Demokratien normalerweise nur unter außergewöhnlichen Umständen durchzusetzen.

Transparenz bei der politischen Entscheidungsfindung

Eine Rolle spielt auch die vergleichsweise große Transparenz in demokratischen Gesellschaften. Denn erstens ist es in Demokratien kaum möglich, einen Krieg im Geheimen zu planen; Zweitens trägt das demokratische Transparenz-Prinzip zusätzlich dazu bei, Fehleinschätzungen über die Absichten anderer demokratischer Staaten zu vermeiden. Das Risiko, dass demokratische Staaten miteinander in einen bewaffneten Konflikt geraten, weil sie einander fälschlicher Weise aggressive Absichten unterstellen, wird auf ein Minimum reduziert.

Nicht-demokratische Staaten verfügen hingegen weder über ein ähnlich hohes Maß an Transparenz, noch unterliegen politische Entscheidungen vergleichbar strengen Regeln der Gewaltenteilung. Im Umgang mit nicht-demokratischen Staaten können sich Demokratien deshalb selten komplett sicher sein, welche tatsächlichen Absichten diese verfolgen, und ob von ihnen möglicher Weise eine Gefahr ausgeht. Für Regierungen demokratischer Staaten ist es daher deutlich einfacher, Unterstützung für einen Krieg gegen nicht-demokratische Staaten zu erhalten.

Was ist Friedensbildung?

Wenn Desinformationen Hass und Gewalt schüren, Konflikte die eigene Gesellschaft polarisieren und der Frieden bedroht ist, dann berührt dies die Gefühle, Gedanken und Zukunftsvorstellungen junger Menschen. Dann sind diese auch in und für Schule und Unterricht von Bedeutung. Hier setzt Friedensbildung an. Friedensbildung steht in der Tradition von Friedenspädagogik und Friedenserziehung.

- Die wissenschaftliche Disziplin Friedenspädagogik ist verantwortlich für Theoriebildung und Entwicklung von Lernmodellen.

- Friedenserziehung hingegen meint die direkte pädagogische Arbeit.

- Friedensbildung ist politische Bildung und geht in ihrer Konzeption von Schule als einem der zentralen Lernorte für Frieden innerhalb unserer Gesellschaft aus.

Leitend für Friedensbildung ist das baden-württembergische Verfassungsziel „Erziehung zur Friedensliebe“ (Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Art. 12), ebenso das „Recht auf gewaltfreie Erziehung“ (BGB § 1631, Abs. 2).

Friedensbildung zielt nach Uli Jäger darauf ab, „umfassende, ganzheitliche und am Leitwert Frieden orientierte Lernprozesse zu initiieren und zu begleiten“.

Dabei geht es dem Tübinger Friedensforscher Uli Jäger vor allem darum, „konstruktive Formen der Auseinandersetzung mit den zwischenmenschlichen Konflikt- und Gewaltpotentialen zu fördern und dadurch einen Beitrag zur Friedensfähigkeit von Menschen und Gruppen zu leisten“. Für die Beschäftigung mit Kriegen und Konflikten auf internationaler Ebene bedeutet dies beispielsweise, dass sich Schülerinnen und Schüler sowohl mit ziviler Konfliktbearbeitung als auch militärischen Mitteln der Intervention aktiv und kritisch beschäftigen. Friedensbildung bedeutet letztlich nicht nur politische Bildung, sondern auch Persönlichkeits- bzw. Identitätsentwicklung.

Friedensbildung kann nie losgelöst vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext stattfinden und gelingen. So gab der Friedensforscher Dieter Senghaas bereits vor vielen Jahrzehnten zu bedenken: „Wie ist eine Erziehung zum Frieden in einer Welt organisierter Friedlosigkeit überhaupt denkbar und möglich?“ Mit dieser Herausforderung sehen sich Lehrkräfte in der Gegenwart stärker denn je zuvor konfrontiert.

Die Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg hat den Auftrag, Friedensbildung in diesem Sinne in den baden-württembergischen Schulen zu stärken, Lehrkräfte zu beraten und für Themen und Methoden der Friedensbildung zu qualifizieren. Ebenso entwickelt sie fächerübergreifende analoge und digitale Lernmaterialien und stellt diese zur Verfügung.

Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg

Unterrichtsmaterialien, Beratung, Informationen u. Qualifizierung

Persönlichkeiten der Demokratie

Das Tagungszentrum der LpB ist ein gebauter Ort für Demokratie und Beteiligung. Dort hat jeder Raum eine Namenspatin oder einen Namenspaten. Dafür wurden 67 Frauen und Männer aus Baden-Württemberg ausgewählt, die sich in besonderer Weise für die Entwicklung der Demokratie und für Menschenrechte eingesetzt haben.

Persönlichkeiten der Demokratie

weiterführende Infromationen

Quellen und Links

Quelle:

- Schimmelfennig, Frank (2021): Internationale Politik, 6. Aufl., Paderborn, S. 220-227.

Weiterführende Links:

- Politik-wiki: Demokratischer Frieden

- Bundeszentrale für politische Bildung: Der „demokratische Frieden“ und seine außenpolitischen Konsequenzen

Letzte Aktualisierung: Juli 2023, Internetredaktion LpB BW