Die EU und die Covid-19-Pandemie

Eine existentielle Krise und die Frage nach Zusammenhalt und Solidarität

Autor: Dr. Martin Große Hüttmann ist Politikwissenschaftler und Akademischer Oberrat am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Europäische Union und der Föderalismus in Deutschland und Europa.

„Stirbt die EU an Corona, Frau von der Leyen?“ So fragte die „Bild“-Zeitung am 11. April 2020 die Präsidentin der EU-Kommission. Dies war die weit verbreitete Sorge bei der Europäischen Union in Brüssel und in vielen Hauptstädten in den EU-Staaten im Frühjahr 2020. Die europäische Staatengemeinschaft schien mit der Covid-19-Pandemie, die nicht nur Europa, sondern – von China ausgehend – nach und nach weite Teile der globalisierten Welt erreicht hatte, in der ersten Phase überfordert zu sein. Die Europäische Union wird in Europa-Reden oft als Schicksalsgemeinschaft beschrieben – jetzt musste sich zeigen, ob der Begriff auch als Richtschnur für die reale Politik taugen würde.

Die Frage nach europäischer Solidarität wurde angesichts der wachsenden Zahlen an Infektionen und Toten in Italien, Frankreich, Belgien und Spanien immer lauter. Die Pandemie hat vieles offenkundig werden lassen: „Wie ein Vergrößerungsglas macht die Krise die Stärke und Schwäche der europäischen Politik sichtbar, die Stimmungen, Motive, Kräfte, Formen und Zeitschichten in der Union“, schreibt der niederländische Historiker Luuk van Middelaar in seinem Buch „Das europäische Pandämonium“, das im April 2021 erschienen ist. Eine Krise, so der EU-Experte, offenbart, wie ein System reagiert und wozu es fähig ist, wer vorangeht, welcher Führungsstil die Öffentlichkeit überzeugt, wo es Konflikte und Gegenkräfte gibt und wie sich eine Gemeinschaft „im Laufe der Zeit eine Form“ gibt (S. 23). Die Europäische Union hat in ihrer jüngeren Geschichte viele Krisen erlebt – die Corona-Krise hat die EU jedoch, so viel lässt sich heute schon sagen, in ihrem Kern getroffen, sie hat viele Ressourcen mobilisiert und dadurch ihre „Verfassung“ verändert.

Die Anfänge der Pandemie – der kurze Weg von China nach Europa

Am 11. März 2020 hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Pandemiefall ausgerufen. Erste Berichte über Fälle einer rätselhaften Lungenkrankheit, die auf das später so getaufte Sars-CoV-2-Virus zurückgeführt wurden, gab es bereits im Dezember 2019. Die chinesische Führung versuchte zunächst die Berichte, die in den sozialen Medien kursierten, zu unterdrücken und meldete dann aber am 31.12.2019 der WHO die ersten Krankheitsfälle und am 9.1.2020 den ersten Todesfall.

Am 30. Januar wurde von der WHO der globale Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nicht nur die WHO, sondern auch die Europäische Union hat spezielle Verfahren der Krisenreaktion. Die kroatische EU-Ratspräsidentschaft hatte am 28.1.2020 den sogenannten IPCR-Mechanismus der EU auf die zweite Stufe hochgefahren. Die Abkürzung steht für „Integrated Political Crisis Response“, also ein Verfahren der integrierten politischen Krisenreaktion. Die EU hatte erst 2013 ein solches Instrumentarium beschlossen; davor hatte sie für Krisen kein Drehbuch in der Schublade, an dem sie sich orientieren konnte. Die Europäische Union verfügt inzwischen über verschiedene Verfahren der Koordinierung und des Informationsaustausches, die zentral sind für die Zusammenarbeit der Regierungen und der nationalen und der EU-Behörden. Gerade in der Krise ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten schnell reagieren und Informationen teilen können.

Im europäischen Binnenmarkt, der auf dem Prinzip des freien und ungehinderten Verkehrs von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital beruht, haben Einschränkungen dieser „vier Freiheiten“, die unter besonderen Bedingungen erlaubt sind, massive Auswirkungen auf alle anderen Staaten: Die Einführung von Kontrollen an den Grenzen, die im Alltag schon lange keine Rolle mehr spielen, erschwert von heute auf morgen die Situation in den Grenzregionen, etwa in Baden-Württemberg oder im Saarland. Im deutsch-französischen Grenzgebiet haben die in Berlin beschlossenen Grenzkontrollen zu großem Unmut geführt, weil ewa Pendlerinnen und Pendler lange Staus in Kauf nehmen mussten, wenn sie zu ihrer Arbeitsstelle im Nachbarland fuhren. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Pandemie die Behörden vor schwierige Probleme gestellt hat.

Die Covid-19-Pandemie – ein „vertracktes Problem“

„wicked problem“

In den 1970er-Jahren haben die Wissenschaftler Horst Rittel und Melvin Webber eine Theorie entwickelt, mit der sich Probleme beschreiben lassen, die die Politik und Verwaltung überfordern. Ein unlösbares Problem haben sie als „wicked problem“ definiert, als „vertracktes Problem“. Auch die Pandemie lässt sich als „wicked problem“ beschreiben. Zu den Kennzeichen dieser Art von Problemen gehört, dass sie sich nicht eingrenzen lassen, sondern mehrere Politikfelder gleichzeitig betreffen – also nicht nur die Gesundheitspolitik, sondern auch die Themen Arbeit, Wirtschaft, Verkehr, Schule, Wissenschaft, Rechtsstaat, Kultur, Sport und Tourismus. Aber nicht nur die Innenpolitik, sondern auch die Außenpolitik ist von der Pandemie betroffen: Wenn das Auswärtige Amt und das Robert-Koch-Institut in Berlin einzelne Staaten und Regionen, auch solche aus der EU, als Risikogebiete einstufen, dann ist die Einreise aus Nachbarstaaten plötzlich nicht mehr so wie gewohnt möglich und Verbindungen werden gekappt. „Vertrackte Probleme“ wie die Pandemie sind grenzüberschreitend, das heißt, dass es einen hohen Bedarf der Koordinierung von Regierungen und Behörden einzelner Staaten und auch innerhalb von Staaten gibt, etwa im Falle von Föderalstaaten wie Deutschland, in denen die Gesundheitspolitik und wichtige Behörden wie die Gesundheitsämter auf Kreisebene angesiedelt sind. Da eine Pandemie, wie der Name schon sagt, eine weltweite Epidemie darstellt, sind auch internationale Organisationen wie die WHO oder im Falle der EU auch die Brüsseler Behörden gefragt. Alles dreht sich um die Koordinierung zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen – dies gilt auch für die Europäische Union, die als „Mehrebenensystem“ beschrieben wird, als eine eng verflochtene Staatenorganisation, in der die europäische („Brüssel“), die mitgliedstaatliche, die regionale (im Falle Deutschlands die Länder-Ebene) und schließlich die kommunale Ebene eng zusammenarbeiten müssen, weil jede Ebene eigene Kompetenzen besitzt und erst im gut koordinierten Zusammenspiel der Ebenen eine effektive und effiziente Politik möglich wird.

Negative und positive Koordinierung

Der Politikwissenschaftler Fritz Scharpf hat zwei Modelle der Koordination unterschieden: die negative und die positive Koordinierung. Im Fall der „negativen Koordination“ verfolgen die beteiligten Behörden nur ihre eigenen Interessen, ein gemeinsames Ziel haben sie nicht im Blick; sie denken nur an sich und daran, was für sie die beste Lösung ist. Konstruktive Lösungen, von denen alle profitieren, kommen so nicht zustande, sondern höchstens ein kleinster gemeinsamer Nenner. Anders im Falle der „positiven Koordination“: Hier haben die Beteiligten zwar auch ihre eigenen Ziele im Blick, sie denken jedoch gleichzeitig auch daran, was für die anderen eine gute Lösung wäre. So kommt es zu gemeinsamen Lösungen, mit denen sich alle, nicht nur einzelne, besserstellen. Die positive Koordinierung gelingt dann, wenn die Lösungssuche in entsprechenden Gremien und auf der Grundlage von gemeinsam geteilten Werten und Zielen erfolgt. Deshalb war es nicht überraschend, dass nach den nationalen Reflexen in der Frühphase der Pandemie die Politik zur Bekämpfung der Pandemie mehr und mehr in die Brüsseler Gremien verlagert wurde. Vor allem der Europäische Rat, also die Versammlung der Staats- und Regierungschefs, wurde – zusammen mit den vielen anderen EU-Gremien – zum wichtigsten Ort der europaweiten Koordinierung. Der Europäische Rat trifft sich in normalen Zeiten nur wenige Male im Jahr, seit Ausbruch der Pandemie treffen sich die Staats- und Regierungschefs sehr viel häufiger. Auch die EU-Kommission war von Anfang an darum bemüht, die europäischen Regierungen in Richtung einer „positiven Koordinierung“ zu lenken und die möglichen Folgen der eigenen Politik für die Nachbarstaaten mitzubedenken.

Es gibt weitere Punkte, die die Lösung „vertrackter Probleme“ als die sprichwörtliche Quadratur des Kreises erscheinen lassen. Was das eigentliche Problem bei einem „vertrackten Problem“ ist, lässt sich gar nicht so einfach beschreiben. Wenn aber nicht klar ist, was das Problem ist, fällt auch die Frage, welche Lösung die beste sei, nicht leicht. Das gilt auch für die Covid-19-Pandemie: Sars-CoV-2 ist zunächst ein virologisches und epidemiologisches Problem. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung des gefährlichen und hoch ansteckenden Virus wird es aber auch zu einem Problem für die Volkswirtschaften, die einbrechen, für Familien, in denen Kinder und Jugendliche nicht mehr in die Kitas und die Schulen gehen können, weil sie geschlossen haben oder nur phasenweise öffnen. Auch die Grundrechte sind betroffen, weil sie durch die Corona-Maßnahmen phasenweise eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Zahlreiche Einschränkungen gab es auch für viele andere gesellschaftliche Bereiche, etwa die Bereiche Kultur, Kunst und Sport. Die Fragen, wie man damit umgehen soll, wurden zunächst im Rahmen der nationalen Politik und Öffentlichkeit ausverhandelt, aber da das Virus sich um politische Grenzen nicht schert, sondern den Globus zu einer „Weltrisikogesellschaft“ (Ulrich Beck) hat werden lassen, wurde der „richtige“ Umgang mit dem Virus sehr schnell zu einem transnationalen und globalen Thema.

Wie hat die EU auf die Pandemie reagiert?

In den ersten Wochen der Pandemie waren die Reaktionen der EU und der Mitgliedstaaten kaum aufeinander abgestimmt, was zu viel Frust in Brüssel und in den EU-Hauptstädten geführt hat. Das Prinzip der „negativen Koordination“ prägte die frühe Phase der Krise. Jedes Land dachte zunächst an sich und kümmerte sich wenig um die Nachbarstaaten. Dann änderte sich aber im Zuge der Berichterstattung über die Lage in anderen Staaten die Situation und es wuchs die Bereitschaft, den anderen, die besonders schwer getroffen wurden, im Sinne einer „europäischen“ Solidarität zu helfen.

Der erste „europäische“ Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde Mitte Februar 2020 in Paris gemeldet. In Norditalien wurden ab Ende Februar viele Städte abgeriegelt; die Stadt Bergamo wurde zum Symbol für das menschliche Leid und die Überlastung der Krankenhäuser, das das Virus mitten in Europa, in einer der reichsten Regionen der Welt, verursacht hat. Im März 2020 wird Europa von der WHO als Epizentrum der Pandemie eingestuft. Das britische Magazin „The Economist“ nennt verschiedene Faktoren, die erklären, weshalb gerade Europa von der Pandemie besonders hart getroffen wurde und in vielen europäischen Staaten lange Zeit die höchsten Infektions- und Todeszahlen gemeldet wurden: Dazu gehören die im internationalen Vergleich überalterten Gesellschaften, die hohe Bevölkerungsdichte in den Städten und die Bewegungsfreiheit im grenzfreien „Schengen-Raum“ – eine der größten Errungenschaften der EU, die nun aber mit dazu beigetraten hat, dass sich das Virus rasch ausbreiten konnte. Und nicht zuletzt sind es auch die Zuständigkeiten im „Mehrebenensystem“ der EU. Die Europäische Union hat bislang nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten in der Gesundheitspolitik; alles, was mit Pandemiebekämpfung zu tun hat, liegt bei den EU-Mitgliedstaaten.

Grenzschließungen

Im März 2020 kommt es in Europa zu ersten Grenzschließungen und zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens – mit weitreichenden Folgen für die Bürgerinnen und Bürger. Ebenfallls im März beschließt die französische Regierung eine Ausgangssperre, die im ganzen Land gilt. Auch in Deutschland beschließen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin entsprechende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Die Beschlüsse, die von den einzelnen Regierungen in den 27 EU-Staaten getroffen wurden, wurden von den anderen sehr genau beobachtet. Ohne dass dies im Einzelnen koordiniert worden wäre, gab es ähnliche Beschlüsse wenige Tage später in den Nachbarstaaten. Es gab aber auch unterschiedliche Ansätze: So hatten zum Beispiel Schweden und Großbritannien in der ersten Phase der Pandemie eine Politik verfolgt, die auf eine frühe „Herdenimmunität“ zielte und die anderswo üblichen Einschränkungen und „Lockdown“-Maßnahmen abgelehnt hat. Andere Staaten wie Italien wiederum hatten angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen eine rigorose Politik verfolgt und das öffentliche Leben fast komplett heruntergefahren.

Finanzielle Unterstützung

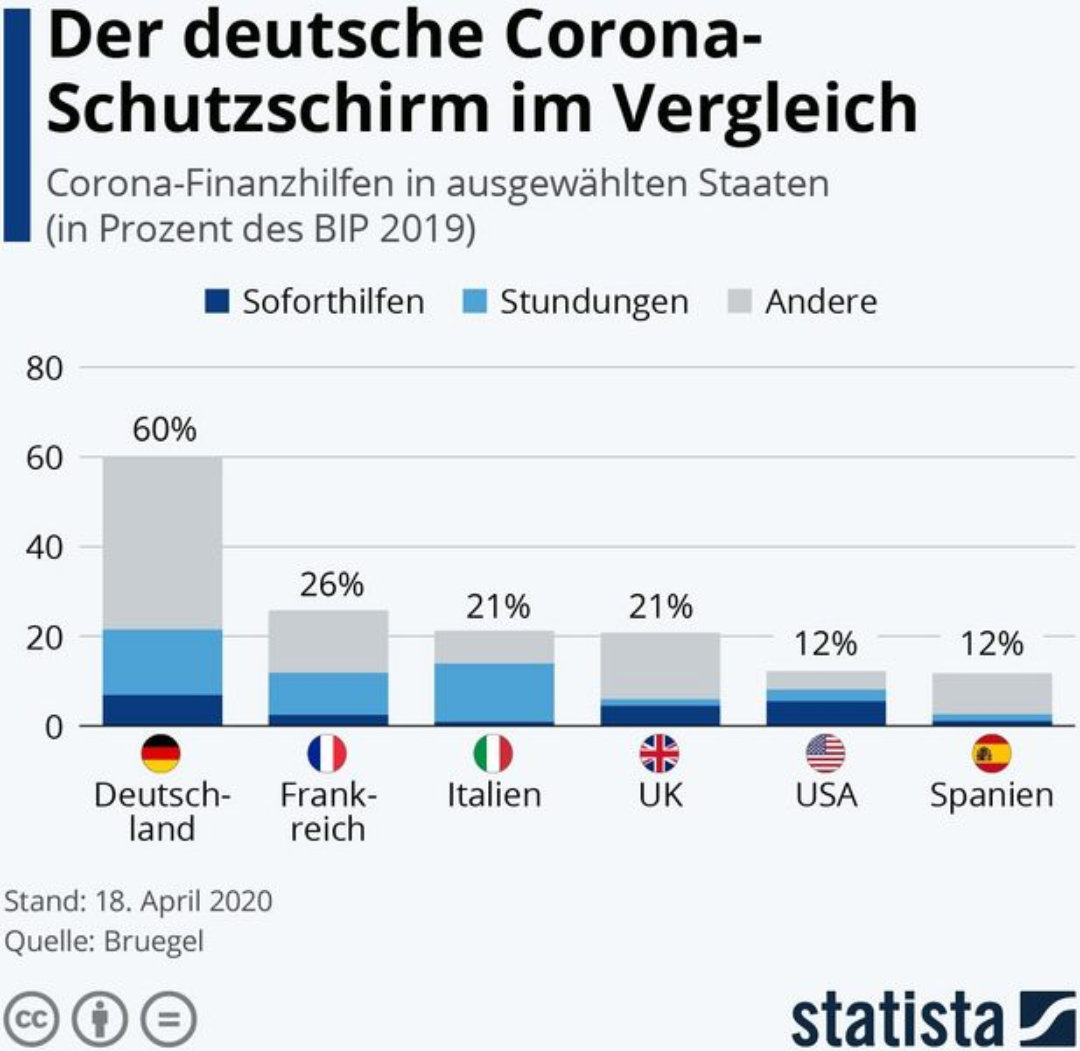

Die Europäische Kommission in Brüssel war darauf bedacht, dass der freie Warenverkehr und grundlegende europäische Rechte nicht mehr als nötig eingeschränkt werden. Die Kommission ist zusammen mit dem Europäischen Gerichtshof die „Hüterin“ des EU-Rechts und wacht als Wettbewerbsbehörde auch darüber, dass die EU-Länder ihre eigenen Unternehmen nicht durch unzulässige staatliche „Beihilfen“ unterstützen und ihnen damit einen Wettbewerbsvorteil im Binnenmarkt verschaffen. Alle Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur finanziellen Unterstützung der eigenen Industrie oder die Vergabe von Krediten mussten in Brüssel bei der Kommission gemeldet und von ihr formal bestätigt werden; die strengen Wettbewerbsregeln wurden zwar gelockert, aber trotzdem wurde das Verfahren der Meldung nach Brüssel beibehalten. Ohne grünes Licht aus Brüssel hätte die Bundesregierung in Berlin der Lufthansa keinen Milliardenkredit zusagen können. Da der deutsche Haushalt dank der Sparanstrengungen der letzten Jahre („Schuldenbremse“) vergleichsweise gut dasteht, konnte die Bundesregierung aus dem Vollen schöpfen und milliardenschwere nationale Finanzpakete für Unternehmen, Selbständige und Vereine schnüren (z. B. „Novemberhilfe“).

Andere Staaten, wie Italien und Spanien, die sich von der Eurokrise noch nicht wirklich erholt haben, konnten ihren Unternehmen in der größten Krise nicht annähernd so kräftig unter die Arme greifen. Da Deutschland als Exportnation, das immer noch einen großen Teil seiner Waren in den EU-Binnenmarkt verkauft, daran interessiert ist, dass die europäische Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt, wurde in Paris, Brüssel und Berlin die Idee entwickelt, eine gesamteuropäische Rettungsaktion auf die Beine zu stellen. Damit sollte Europa als Ganzes und nicht nur die wirtschaftlich stärksten Staaten die Krise gut überstehen.

Geopolitische Dimension

Dies hatte auch eine geopolitische Dimension. Das autoritär regierte China war als erstes von der Pandemie betroffen und hatte durch sehr restriktive Maßnahmen vergleichsweise schnell die Talsohle der Krise durchschritten und konnte im ersten Quartal 2021 schon wieder enorme Steigerungsraten vorweisen. Auch die USA haben unter dem neuen Präsidenten Joe Biden ein Billionen schweres Finanzpaket beschlossen, das der gebeutelten US-Wirtschaft und der Bevölkerung, die unter der Verantwortung seines Vorgängers sehr unter der Pandemie gelitten hatte, auf die Beine geholfen haben.

China hatte die Pandemie, ähnlich auch wie Russland, als Chance gesehen, das eigene Politik- und Wirtschaftsmodell als das überlegenere zu präsentieren. Die Führung in Peking nutzte gerade in der frühen Phase der Pandemie, als in Italien die Rufe nach europäischer Solidarität zunächst ungehört verhallt sind, sich als Retter in der Not zu geben: Es lieferte Schutzmasken und anderes medizinisches Material nach Italien und verstand es, diese Hilfslieferungen propagandistisch auszunutzen. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, sprach in diesem Zusammenhang von einem „globalen Kampf der Narrative“, in dem sich Europa gegenüber den „Erzählungen“ und „Fake News“ aus China und Russland wehren und zeigen müsse, dass der Westen und seine freien Gesellschaften nicht weniger erfolgreich seien im Umgang mit der Pandemie.

Dieser „systemische Wettbewerb“ zwischen demokratischen und autokratischen politischen Systemen hat mit dazu beigetragen, dass Berlin und Paris im Mai 2020 einen Vorschlag für ein milliardenschweres Finanzpaket zur Unterstützung der EU-Staaten, die besonders von Covid-19 betroffen sind, vorgelegt haben. Dieser deutsch-französische Vorstoß hat den Weg gebahnt für eine Entscheidung, die von vielen Beobachterinnen und Beobachtern als historisch und als Aufbruch in Richtung einer solidarischen Union beschrieben wurde. Kritische Stimmen sahen gerade darin ein Problem und behaupteten, die EU bewege sich damit in Richtung einer „Schuldenunion“. Im Vorschlag ging es jedoch nicht darum, die Schulden der EU-Staaten zu vergemeinschaften, sondern nur darum, der Kommission das Recht zu übertragen, im Namen der EU Kredite an den internationalen Finanzmärkten aufzunehmen und diese dann als Finanzhilfen an die notleidenden Staaten weiterzureichen.

Bislang größte Krise der EU

Ein solcher Schritt war wohl nur möglich, weil sich die EU in einer der bislang größten Krisen befand. Und weil seit dem EU-Austritt Großbritanniens („Brexit“) das Land, welches einen solchen Schritt in Richtung „Vertiefung“ blockiert hätte, nun nicht mehr am Verhandlungstisch saß. Die kleine Gruppe von Staaten, die sich unter der niederländischen Führung als „Frugal Four“, als Gruppe der vier sparsamen EU-Staaten, zusammengetan hatte, konnte und wollte am Ende die Einigung auf ein Corona-Wiederaufbaupaket nicht blockieren. Neben den Niederlanden waren auch Österreich, Schweden, Dänemark und später auch Finnland Teil dieser Gruppe. Vor allem aber war es die Abkehr der Bundesregierung von der bisherigen, in der Eurokrise verfolgten Politik, die auf strenge Ausgabendisziplin setzt und jegliche Form von Unterstützung an harte Reformauflagen („Austerität“) koppelt, die diesen Paradigmenwechsel erst möglich gemacht hat. In Krisenzeiten, das zeigt die Geschichte der EU-Integration, ergeben sich Möglichkeiten, neue Wege zu gehen.

Und Krise – der Begriff stammt ursprünglich aus der Medizin – heißt, dass eine Sache wirklich Spitz auf Knopf steht. „Krise“ wird oft synonym verwendet mit Problemen oder besonderen Herausforderungen. „Krise“ im engeren Sinne ist jedoch der Moment, in dem noch nicht klar ist, ob die Sache am Ende gut oder schlecht ausgeht. Wer krank ist und sich in einer „krisenhaften Lage“ befindet, wird im Idealfall wieder gesund werden oder es im schlimmsten Fall nicht überleben. In einer Krise geht es um „harte Alternativen“, wie der Historiker Reinhart Koselleck geschrieben hat. Der EU-Experte Luuk van Middelaar hat die europäische Reaktion in der Krise in einem Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“ (24.04.2021) ganz ähnlich beschrieben: „Die EU kann die großen Entscheidungen über ihre Zukunft immer nur treffen, wenn sie das Gefühl hat, in den Abgrund zu blicken, weil die Probleme und Perspektiven der vielen Mitglieder so weit auseinander sind. Man braucht einen Schock, um zu verstehen, dass man zusammengehört.“ Dieser Schock hat auch die neue Qualität der europäischen Solidarität erst möglich gemacht.

Historisches Corona-Wiederaufbaupaket

Im Juli 2020 haben die Staats- und Regierungschefs nach schwierigen Verhandlungen ein insgesamt 1,8 Billionen Euro umfassendes Finanzpaket beschlossen. In diesem Paket steckten die 750 Milliarden Euro, die im engeren Sinne für den Wiederaufbau der von der Corona-Pandemie besonders betroffenen EU-Staaten vorgesehen sind. Diese Unterstützung wird als Finanzhilfen in Höhe von 312,5 Milliarden, die nicht zurückgezahlt werden müssen, ausgegeben. Darüber hinaus sind noch 360 Mrd. Euro im Gesamtpaket, die als Kredite an die EU-Staaten weitergereicht werden und zurückzuzahlen sind. Der andere Teil des Gesamtpaketes ist der auf sieben Jahre angelegte EU-Haushalt („Mehrjähriger Finanzrahmen“, MFR). Der Corona-Wiederaufbauplan trägt den Titel „Next Generation EU“ und steht für die ehrgeizige Perspektive. Durch die Finanzhilfen und den neuen „Mehrjährigen Finanzrahmen“ für die Jahre 2021 bis 2027 soll die EU eine andere werden und aus der Krise gestärkt hervorgehen. Der Beschluss vom Juli 2020 hat die Europäische Union auch „staatlicher“ werden lassen, wie Mark Schieritz in der Wochenzeitung „Die Zeit“ zu Recht angemerkt hat. „Indem sich die EU wie ein Staat finanziert, wird sie selbst ein wenig zum Staat“ (Die Zeit, 23.07.2020).

Wird die Pandemie den EU-Integrationsprozess beschleunigen?

Die Frage, ob die Corona-Pandemie den Prozess der europäischen Einigung beschleunigen wird, wird unterschiedlich beantwortet. Manche sind der Ansicht, dass eine „Vertiefung“ dringend notwendig sei. Die EU-Mitgliedstaaten hätten in der ersten Phase der Pandemie durch ihr unkoordiniertes Vorgehen gezeigt, dass der EU die notwendigen Instrumente gefehlt hätten, um die nationalen Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im April 2021 dafür plädiert, der EU in der Gesundheitspolitik zusätzliche Kompetenzen zu übertragen. Bislang kann Brüssel laut EU-Vertrag hier nur „koordinierend“ tätig werden und die Politik der Mitgliedstaaten „ergänzen“ und „unterstützen“ (Artikel 168 EU-Vertrag). Die Folgen der Pandemie, die die einzelnen EU-Staaten, ihre Wirtschaft und die Bevölkerung ganz unterschiedlich hart getroffen haben, erhöhen den Bedarf an gemeinsamer Politik. Die EU-Kommission hat schon im November 2020 Pläne für eine „europäische Gesundheitsunion“ vorgelegt. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, hat als Ziele eine „engere Koordinierung in der EU“, sowie „resilientere Gesundheitssysteme und eine bessere Vorsorge gegen künftige Krisen“ ausgegeben. Es geht aus Sicht der Kommission vor allem darum, auf Krisen in Zukunft schneller und besser koordiniert reagieren zu können und den Binnenmarkt – das Herzstück der EU – „resilienter“ zu machen.

Das gilt mit Sicherheit auch für die Erfahrungen mit der gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen. Hier hat die EU-Kommission, die stellvertretend für die Mitgliedstaaten mit den Impfstoffproduzenten wie AstraZeneca oder BioNTech/Pfizer verhandelt hat, eine Reihe von Fehlern gemacht, die auch damit zusammenhängen, dass die EU hier keine Erfahrungen hatte und die Mitgliedstaaten zwar nicht am Verhandlungstisch saßen, aber im Hintergrund eine wichtige Rolle gespielt und ganz unterschiedliche Signale gesandt haben: Wichtig war einigen Hauptstädten vor allem, dass die EU-Kommission auf den Preis und auf Haftungsfragen achtet. Die Regierungen in Washington und London haben einen ganz anderen Ansatz verfolgt und konnten offensichtlich bessere Konditionen mit den Pharmafirmen aushandeln. Dies hat in den EU-Staaten zu viel Frust und Kritik an der Kommission geführt, als die Impfkampagnen in den EU-Staaten zum Jahresbeginn 2021 nur schleppend vorankamen – im Unterschied zu Israel, Großbritannien und den USA. An der grundsätzlichen Idee, die Beschaffung gemeinschaftlich zu organisieren, gab es keine Kritik. Ein unkoordiniertes Vorgehen einzelner Länder wäre auch nicht sinnvoll gewesen, denn welches Signal hätte die EU nach innen und nach außen gesandt, wenn es einen innereuropäischen Beschaffungswettbewerb um Impfstoffe gegeben hätte und einzelne, wohlhabende Staaten vorgeprescht wären und andere das Nachsehen gehabt hätten.

Resilienz

Der Begriff „Resilienz“ spielt in der europäischen Debatte seit einigen Jahren eine wichtige Rolle. Das Konzept stammt aus der Psychologie und meint die „Widerstandsfähigkeit“ bzw. „Widerstandskraft“, die Personen in die Lage versetzen, mit Krisen umzugehen. Das Prinzip lässt sich übertragen auf politische und ökonomische Systeme. Donya Gilan, Isabella Helmreich und Omar Hahad beschreiben „resiliente Systeme“ in ihrem Buch „Resilienz: Die Kunst der Widerstandskraft“, das im Frühjahr 2021 erschienen ist, folgendermaßen: „Kern der meisten Definitionen [von Resilienz] ist der Aspekt, dass resiliente Systeme dynamische Anpassungsprozesse durchlaufen und Strategien besitzen, um riskante Umstände zu umgehen, Störungen frühzeitig zu erfassen und ihre Bedarfe zu erweitern, sodass sie sich nach Veränderungsprozessen reorganisieren können“.

Die Europäische Union befindet sich im Moment in einem solchen Prozess der Veränderung. Welche Lehren die EU aus der Pandemie noch ziehen wird, wird sich weisen. Dass die Erfahrungen der letzten Monate viele, zum Teil auch sehr schmerzliche Lernprozesse verursacht haben, liegt auf der Hand. Paul Taylor, langjähriger Beobachter der EU und Kolumnist beim Nachrichtenportal „Politico Europe“ beantwortet die Frage nach den Lehren der Pandemie für die Europäische Union so: „Europas Antworten auf die Corona-Pandemie zeigen, dass die EU-Integration nicht stehen bleiben kann angesichts der grenzüberschreitenden Krisen, die den Wirtschaftsblock ganz unterschiedlich hart getroffen haben. Entweder die EU geht gemeinsam voran oder jedes Land geht seinen eigenen Weg, mit der Folge, dass sich der aktuell erreichte Grad der Integration jedoch auflösen würde“.

Covid-19-Pandemie im Überblick

Post-Corona-Szenarien

Weiterentwicklung der EU und Ausbau der europäischen Kompetenzen auf allen Feldern, die von der Pandemie besonders betroffen sind (z. B. Gesundheitspolitik der EU und Schaffung einer „Gesundheitsunion“).

Oder:

Auseinanderbrechen der EU, weil sie sich als irrelevant und zu schwach in der Bekämpfung der Pandemie erwiesen hat.

Reformen und Maßnahmen der EU (Auswahl)

- Unterstützung der EU-Staaten im Kampf gegen die Pandemie (z. B. Corona-Wiederaufbaufonds, EU-Kurzarbeitergeld „SURE“)

- Lockerung der EU-Wettbewerbsregeln

- Stärkung der Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten („EU4Health“)

- Unterstützung der Beschaffung von medizinischen Gütern und der Erforschung neuer Medikamente

- Hilfe für Drittstaaten (internationale „Covax“-Impfinitiative)

- Bekämpfung von „Fake News“ im Zusammenhang mit der Pandemie

- die Mehrzahl der Maßnahmen ist als „soft law“, nicht als harte Regulierungen angelegt

- „Gesundheitsunion“ als neues EU-Projekt und Leitbild

- Maßnahmen zielen auf die Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) der EU und ihrer Mitgliedstaaten und erhöhen das Maß der Zusammenarbeit („Integration“) und verändern die „Verfassung“ der EU und ihre „Staatlichkeit“

- Einführung eines EU-einheitlichen Impfzertifikats

Merkmale der Krise

- Zu Beginn der Krise nationale „Reflexe“ (z. B. beim Verbot der Ausfuhr medizinischer Güter)

- das Gefühl der existenziellen Bedrohung war hoch

- Rufe nach europäischer Solidarität und hoher politischer Druck auf die EU und ihre Mitgliedstaaten, sich abzustimmen

- geopolitische Herausforderung der EU gegenüber China und Russland, die sich als die bessere „Alternative“ präsentieren („Maskenkrieg“, Hilfe für den Westbalkan)

- die enge wirtschaftliche Verflechtung durch den Binnenmarkt und die wechselseitige Abhängigkeit („Interdependenz“) weist den Weg in Richtung gemeinsamer EU-Beschlüsse („Next Generation EU“-Paket)

- Europäischer Rat und EU-Kommission sind die treibenden Kräfte in der Pandemie-Politik, die Parlamente spielen in der Krisenpolitik eine Nebenrolle

- Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten

Quelle: Große Hüttmann 2020 (modifiziert, Stand April 2021)

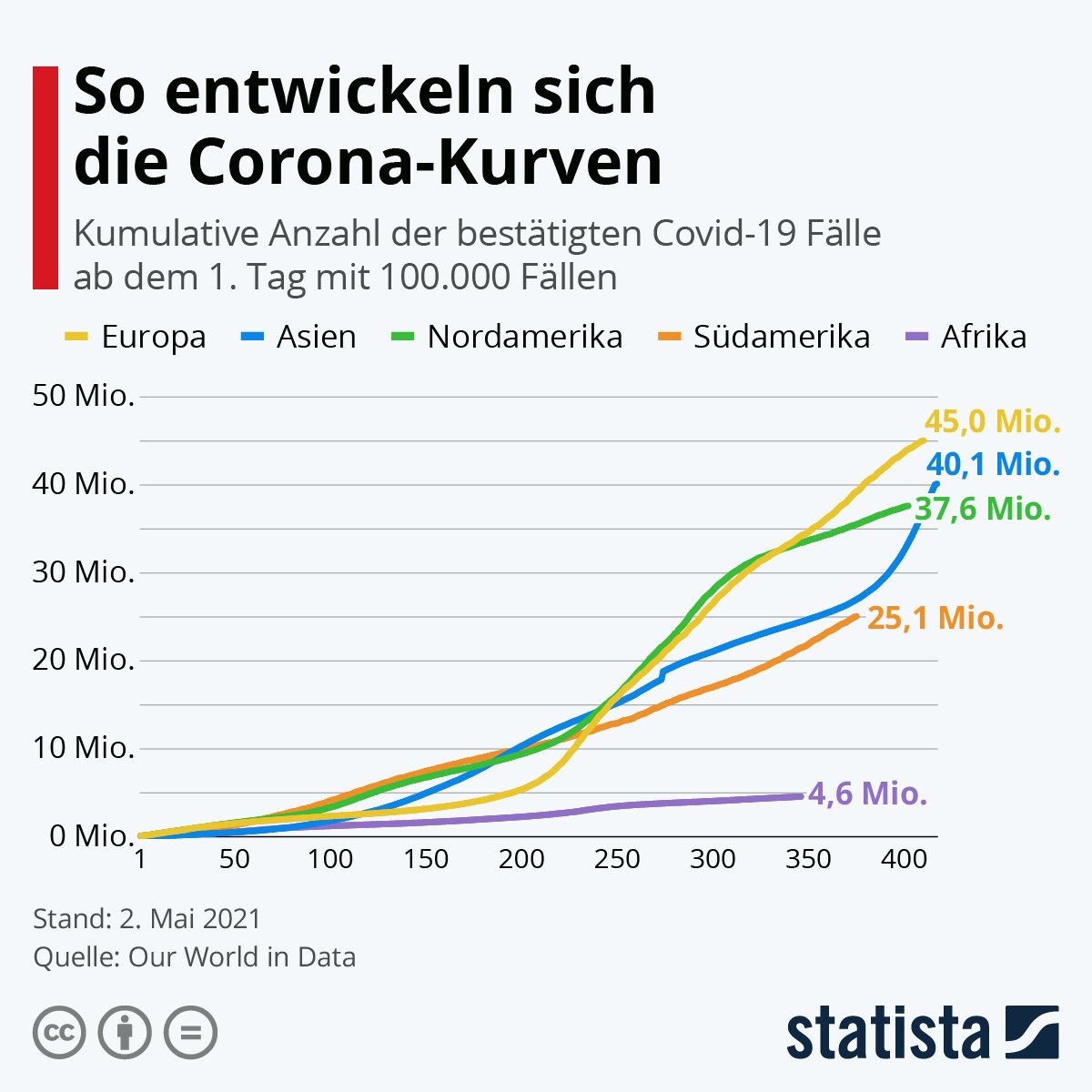

Entwicklung der Fallzahlen im Vergleich

Stand Januar 2022

Stand November 2021

Stand Juli 2021

Stand Juni 2021

Stand Mai 2021

Stand März 2020

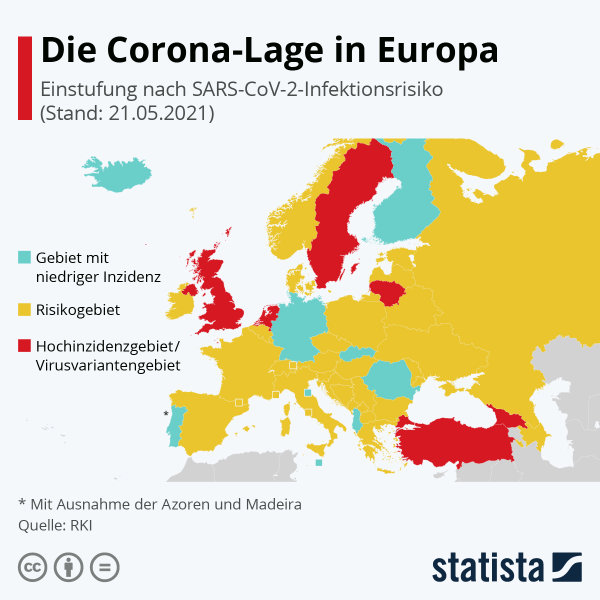

Aktuelle Lage in einigen ausgewählten Ländern Europas:

Covid-19 in Großbritannien

Covid-19 in Großbritannien

Großbritannien ist nach Frankreich das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land Europas: Mehr als 24,5 Millionen Menschen haben sich bis Anfang Februar 2023 bestätigt infiziert und mehr als 217.000 Personen (Quelle: Johns Hopkins University) sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben, die höchste Zahl an Corona-Toten in Europa. Die britische Regierung unter Premierminister Boris Johnson stand am Anfang der Pandemie stark in der öffentlichen Kritik dafür, zunächst die Krankheit ignoriert und dann einen uneindeutigen und riskanten Kurs in der Bekämpfung der Pandemie gefahren zu haben.

Am 13. März 2020 hatte Boris Johnson noch verkündet, auf das Prinzip der Herdenimmunität zu setzen ohne das nationale Gesundheitssystem zu sehr zu belasten. Damit wäre Großbritannien einen umstrittenen Weg gegangen, von dem nahezu alle anderen Länder absahen. Doch auf Druck der Öffentlichkeit legte die Regierung noch am selben Tag eine Kehrtwende ein und kündigte an, Großveranstaltungen zu verbieten (Quelle). Auch Schulschließungen leitete die Regierung erst nach einer Petition mit über 600.000 Unterschriften in die Wege. Schulen schlossen am 21. März (Quelle), seit dem 23. März gelten Ausgangsbeschränkungen (Quelle).Ende März wurden strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen, unter anderem wurden alle Geschäfte außer Lebensmittelläden und Apotheken geschlossen. Eine erste Runde an Lockerungen hatte es bereits Anfang Mai gegeben.

Trotz der gravierend hohen Fallzahlen verkündete Premierminister Boris Johnson am 11. Mai 2020 einen 5-Punkte-Plan zur Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen. Das Papier sah unter anderem die teilweise Öffnung von Restaurants und Friseurgeschäften vor und forderte Menschen, die nicht von Zuhause aus arbeiten können, dazu auf, wieder zur Arbeit zu gehen. Der Plan wurde unter anderem von der Labour-Party und Erziehungsgewerkschaften kritisiert und außerdem von Schottland, Wales und Irland abgelehnt (Quelle). Währenddessen hatten sich die Pläne, schnell eine Tracing-App einzuführen, verlangsamt (Quelle).

Kritikerinnen und Kritiker weisen darauf hin, dass besonders Pflegeheime zu lange vernachlässigt worden seien - sowohl hinsichtlich der Statistik als auch hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen. Menschen, die in Pflegeheimen oder Zuhause vermutlich an Covid-19 starben, wurden erst ab Ende April in die offizielle Statistik des staatlichen Gesundheitsdienstes (NHS) miteinbezogen, während Patientinnen und Patienten teilweise von Krankhäusern in Hospize und Pflegeheime verlegt wurden. Bis zu 20.000 Menschen seien dort indessen gestorben (Stand: 14.05.2020, Quelle)

Boris Johnson war selbst Mitte März mit dem Coronavirus infiziert worden, arbeitete jedoch weiter, bis er ab dem 5. April bis 12. April im Krankenhaus behandelt wurde. Am 27. April nahm er seine Arbeit wieder auf (Quelle). Am 5. April hatte sich Queen Elizabeth II. zum vierten Mal in ihrer gesamten Amtszeit direkt an die Bevölkerung gewandt - dieses Mal, um ihr Mut zuzusprechen (Quelle).

In Großbritannien war am 8. Juni 2020 eine umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisen ins Land in Kraft getreten. Ab diesem Tag mussten die meisten Einreisenden für zwei Wochen in Isolation gehen. Trotz steigender Neuinfektionen konnten Pubs, Restaurants, Hotels, Kinos, Museen und Galerien in England vom 4. Juli an unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. Die Abstandsregel wurden von zwei Metern auf einen Meter reduziert. Zum Schutz vor dem Virus müssen seit Ende Juli 2020 in Supermärkten und anderen Geschäften in England Gesichtsmasken getragen werden.

Im Herbst 2020 traf die zweite Welle der Corona-Pandemie Großbritannien mit voller Wucht. Großbritannien meldete die höchsten Neuinfektionswert seit Anfang Juni. Angesichts steigender Coronavirus-Infektionsraten verschärfte England seine Regeln für soziale Kontakte, nur noch höchstens sechs Personen durften sich miteinander treffen. Bars und Restaurants schlossen ab 22 Uhr. In den Metropolen Edinburgh, Liverpool und Glasgow mussten Pubs und Restaurant ab dem 9. Oktober für 16 Tage komplett schließen; in den ländlicheren Gebieten durften die Gastronomiebetriebe keinen Alkohol ausschenken. Reisende aus Frankreich und den Niederlanden mussten nach ihrer Ankunft in Großbritannien seit dem 15. August wieder in eine zweiwöchige Selbstisolation gehen. Am 22. September verkündete der britische Premierminister verschärfte Maßnahmen, um die zweite Corona-Welle im Land zu bremsen. Am 21. Oktober verzeichneten die Behörden erstmals mehr als 26.000 neue Corona-Fälle an einem Tag. Wegen des Mangels an Tests gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer aus.

Mit einem dreistufigen Alarmsystem wollte Johnson die rapide steigenden Corona-Fallzahlen in England unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd – mittel, hoch oder sehr hoch – sollten verschärfte Maßnahmen gelten. Seit dem 29. Oktober 2020 galt für vier Wochen: Keine Gäste mehr in Restaurants und Pubs, Geschäfte müssen schließen, soweit sie nicht Lebensnotwendiges verkaufen. Auch die Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts sollen bis auf wenige Ausnahmen eingeschränkt werden.

Angesichts sinkender Coronainfektionen endete der landesweite Lockdown am 2. Dezember 2020 nach vier Wochen. Alle Geschäfte konnten in der Vorweihnachtszeit wieder öffnen, ebenso wie Kinos, Fitnessstudios und religiöse Einrichtungen. In Risikogebieten gab es jedoch weiterhin regionale Einschränkungen für die Gastronomie und private Haushalte. Wegen der hohen Infektionszahlen war in London am 16. Dezember die dritte und höchste Corona-Warnstufe in Kraft getreten. Bars, Restaurants und Cafés mussten wieder schließen. In Großbritannien breitete sich seit Dezember eine hochansteckende neue Variante des Coronavirus B.1.1.7 unkontrolliert aus.

Nach einer Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer startete das Land am 8. Dezember 2020 mit der Massenimpfung. Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal, alte und gesundheitlich gefährdete Menschen sollen als erste geimpft werden.

Wegen der schnellen Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Virusvariante B.1.1.7 geriet Großbritannien Anfang 2021 immer mehr unter Druck. Das Gesundheitssystem stand vor dem Kollaps. Trotz Massenimpfungen und Lockdown bekam Großbritannien die Pandemie nicht in den Griff. Für Reisen nach Großbritannien war seit dem 18. Januar ein negativer Test vor der Einreise notwendig. Dieser durfte nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen. Zudem mussten sich Einreisende nach ihrer Ankunft in eine zehntägige Quarantäne begeben, die durch einen weiteren negativen Corona-Test frühestens nach fünf Tagen beendet werden konnte. Am 15. Februar waren verschärfte Einreisebestimmungen wegen der neuen Corona-Varianten in Kraft getreten. Reisende aus Hochrisiko-Ländern wurden auf eigene Kosten in Hotels unter Quarantäne gestellt.

Im April 2021 gab es auch positive Nachrichten: Der Lockdown wirkte, die Zahl der Infektionen war stark gefallen. Bei der Impfung der Bevölkerung lag Großbritannien weltweit hinter Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem dritten Platz, jeder dritte Erwachsene hatte schon beide Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Großbritannien war damit zum Vorreiter im Kampf gegen die Pandemie geworden. Premierminister Boris Johnson kündigte am 22. Februar an, bis Ende Juni alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. Am 8. März wurden wieder alle Schulen geöffnet. Die nächste Lockerungsstufe folgte am 28. März. Zusammenkünfte von bis zu sechs Personen oder zwei Haushalten waren wieder erlaubt. Am 12. April wurde der Einzelhandel, Museen und Büchereien sowie Bars und Restaurants, wenn auch nur im Freien, wieder geöffnet. Allerdings waren private Auslandsreisen für die Briten nur eingeschränkt möglich. Es galt ein Ampelsystem mit unterschiedlichen Regeln zur Quarantänepflicht bei der Rückkehr. Für den 21. Juni 2021 plante die britische Regierung die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen im Land. Dann sollten auch Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen.

Anfang Juni steckte Großbritannien in der der vierten Welle. Die britische Regierung verstärkte ihre Bemühungen gegen die Ausbreitung der Delta-Mutante B.1.617.2, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Die Variante breitete sich im Land zunehmend aus und gefährdete trotz der weit fortgeschrittenen britischen Impfkampagne die Aufhebung der noch geltenden Corona-Beschränkungen. Die Delta-Variante machte bereits mehr als 95 Prozent aller Neuinfektionen aus. Die täglichen Neuinfektionen in Großbritannien stiegen und lagen wegen Delta deutlich über denen der gesamten EU. Dank der hohen Impfquote, über 68 Prozent der Menschen waren bereits doppelt geimpft, war die Zahl der schweren Erkrankungen kaum gestiegen. Auch die Todeszahlen blieben zunächst niedrig.

Besonders in den Blick geraten waren Bürgerinnen und Bürger, die eine Impfeinladung bisher ausgeschlagen hatten. Die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen musste um weitere vier Wochen verschoben werden. Am 19. Juli 2021 hat England mitten in der vierten Coronawelle fast alle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben (Freedom Day). Schottland, Wales und Nordirland gingen deutlich zögerlicher vor, was Öffnungen und Lockerungen angeht. Angesichts der angekündigten Corona-Lockerungen in England hatte der britische Premierminister Boris Johnson die Bevölkerung zu Vorsicht und Rücksichtnahme aufgefordert. "Diese Pandemie ist bei Weitem nicht vorbei. Diese Krankheit gefährdet weiterhin Sie und Ihre Familien", sagte Johnson. Das Ergebnis 150 Tage nach dem "Freedom Day" ist erschreckend: Großbritannien hatte eine der höchsten Infektionsraten weltweit. Auch die Zahl der Krankenhaus- und Todesfälle stieg weiter.

Weil in Großbritannien so viele Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert waren und noch deutlich mehr Menschen mit diesen in Kontakt gekommen waren, fielen Züge aus, Supermarktregale blieben zeitweise leer, Benzin wurde knapp und Mülltonnen wurden nicht geleert. Hunderttausende Briten mussten sich zu Hause isolieren.

In Großbritannien galt bald ein Corona-Impflicht in bestimmten Arbeitsbereichen. Für den Gesundheits- und Pflegebereich wurde die entsprechende Gesetzgebung, die zu einer Corona-Impfung verpflichtet, vom Parlament verabschiedet. Bereits ein Viertel der vollständig Geimpften hatte die dritte Dosis erhalten.

Ende Dezember 2021 meldete Großbritannien wieder einen sprunghaften Anstieg von Infektionen mit der Omikron-Variante. Die Zahl der Omikron-Infektionen verdoppelte sich alle zwei bis drei Tage. Erstmals wurden am 04.01.2022 mehr als 200.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Großbritannien verzeichnet. Dennoch wollte die Regierung zunächst keine neuen Maßnahmen einführen.

Mitte Januar schien die Omikron-Welle gebrochen. Die Inzidenz hatte sich halbiert. Die Zahl der schweren Verläufe, der Patienten auf der Intensivstation und der Toten blieb in Großbritannien relativ zu den enormen Infektionszahlen sehr niedrig. Ein entscheidender Faktor könnte die hohe Impfquote vor allem bei den Älteren über 60 Jahren sein. 95 Prozent sind in dieser Altersgruppe zweifach geimpft, mehr als 80 Prozent geboostert. Seit Ende Februar hat Großbritannien die verpflichtende Corona-Quarantäne abgeschafft.

In Großbritannien gelten aktuell keine staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehr. Die Regierung empfiehlt auf einer Internetseite, sich zu impfen, in Innenräumen zu lüften und gegebenenfalls bei größeren Zusammenkünften in Innenräumen Masken zu tragen. In Krankenhäusern können Masken in bestimmten Bereichen noch vorgeschrieben werden. Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich aktuell auf einem niedrigen Niveau.

Covid-19 in Frankreich

Covid-19 in Frankreich

Frankreich verzeichnet weltweit die dritthöchsten Infektionszahlen nach den USA und Indien. Seit Beginn der Pandemie haben sich bis Anfang Februar 2023 mehr als 39,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und mehr als 165.000 sind in Verbindung mit Sars-Cov-2 gestorben (Quelle: Johns Hopkins University).

Das Virus hatte sich im März 2020 im Großraum Paris und vor allem in der Region Elsass im Osten des Landes sehr schnell ausgebreitet. Zum Höhepunkt der Krankheitsfälle und der Ausleistung von Krankenhäusern häufte sich die Vermutung, dass alte Menschen aus Pflegeheimen für Intensivbehandlungen benachteiligt oder gar ausgeschlossen und stattdessen mit Schmerzmitteln behandelt wurden (Quelle 1, Quelle 2). Einige schwer erkrankte Menschen wurden von Frankreich nach Deutschland gebracht und in deutschen Krankenhäusern behandelt (Quelle). Ärzte in Colmar fanden heraus, dass es den ersten Corona-Fall im Elsass bereits im November 2019 gegeben haben muss - noch bevor der erste Fall aus China gemeldet wurde (Quelle). Am 17. März traten strenge Ausgangssperren in Kraft. Französinnen und Franzosen durften nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig war, z.B für Einkäufe von Lebensmittel n oder Arztbesuche. Spaziergänge, Gassigehen oder Sport waren nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer um die Wohnung erlaubt. Für die Arbeit das Haus verlassen duften nur Menschen, bei denen keine Heimarbeit möglich war. Alle mussten schriftlich nachweisen, dass der Ausgang notwendig war.

Im Elsass wurden die Testkapazitäten stark erhöht und unter anderem das Europaparlament in Straßburg zum Test-Zentrum gemacht (Quelle). Seit dem 11. Mai ist die strenge Ausgangssperre in Frankreich aufgehoben: Die Menschen dürfen ihr Zuhause nun ohne Grund verlassen und der Schulbetrieb wird schrittweise wieder aufgenommen. Die Mehrheit der Bevölkerung - zwei Drittel - besorgt diese Lockerung jedoch, da das Vertrauen in die Regierung und ihr Krisenmanagement gering ist (Quelle).

Frankreich verzeichnete Mitte Juli 2020 wieder exponentiell steigende COVID-19 Infektionszahlen. Am 7. November erreichte die Zahl der an einem Tag verzeichneten Neuinfektionen mit 86.000 den Höchststand. Seither gehen die Zahlen zurück. Besonders betroffen sind die Regionen Île-de-France, dort insbesondere Paris, und Provence-Alpes-Côte d’Azur. In zahlreichen Städten wie Paris oder der Elsass-Metropole Straßburg gilt nun auch eine Maskenpflicht unter freiem Himmel. Die Behörden befürchten eine erneute Überlastung der Krankenhäuser. Nachdem sich innerhalb von sieben Tagen 250 pro 100.000 Menschen in Frankreichs Hauptstadt mit Covid-19 infiziert hatten, ordnete die Regierung strikte Maßnahmen an: Bars, Clubs, Cafés und Fitnessstudios in Paris müssen für zwei Wochen schließen. Seit dem 24. Oktober dürfen in 54 Départements 46 Millionen Franzosen ihre Häuser in der Zeit zwischen 21.00 und 06.00 Uhr wegen der Ausgangssperre nicht verlassen. Die Regelung gilt zunächst für sechs Wochen. Seit dem 30. Oktober gilt bis mindestens Anfang Dezember ein landesweiter Lockdown. Die Menschen dürfen nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen und müssen dabei stets ein entsprechendes Formular bei sich tragen. Die Schulen bleiben vorerst offen. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus bahnt sich erneut eine Überlastung des Gesundheitssystems an, wie sie bereits im vergangenen Frühjahr herrschte. Um Intensiv-Betten freizuhalten, werden in der gesamten Hauptstadtregion Operationen verschoben, die nicht dringend notwendig sind.

Der harte Lockdown zeigte Wirkung, das Land hatte den Höhepunkt der zweiten Corona-Welle überwunden. Die Zahl der Neuinfektionen und der Krankenhaus-Patienten war deutlich gesunken. Angesichts einer verbesserten Corona-Lage hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erste Lockerungen der strengen Beschränkungen im Land angekündigt. Einzelhandelsgeschäfte konnten wieder öffnen, Bars und Restaurants blieben vorerst geschlossen. Seit Ende Oktober konnten die Menschen nur mit triftigem Grund das Haus verlassen. Jetzt mussten zwar weiter Bescheinigungen ausfüllt werden, wenn man die Wohnung verlassen wollte, allerdings waren Spaziergänge und Sport in einem Radius von 20 Kilometern für drei Stunden erlaubt. Anfang Januar 2021 stiegen die Infektionszahlen wieder an. In Paris galt wie in den meisten Landesteilen eine nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr, in 25 der rund 100 Verwaltungsbezirke wurde sie wegen der hohen Infektionszahlen aber bereits Anfang Januar auf 18 Uhr vorgezogen.

Wegen der nur schleppend angelaufenen Impfkampagne steht die Regierung stark unter Druck. Frankreich hat Ende Januar 2021 mit weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und Verzögerungen bei der Corona-Impfkampagne zu kämpfen. Ohne eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus könnte die französische Regierung in den kommenden Tagen den dritten Lockdown seit Beginn der Pandemie verhängen. Trotz steigender Infektionszahlen verzichtet Frankreich vorerst auf härtere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Geschäfte sind teilweise, Schulen und Kindergärten waren weiter offen.

Seit Mitte Februar 2021 machten sich die kursierenden Corona-Mutanten in Frankreich bemerkbar, die Infektionszahlen stiegen wieder exponentiell an. Seither galten im Großraum Paris und anderen Teilen Frankreichs neue Beschränkungen. In insgesamt 16 Départements gab es nun auch tagsüber strikte Ausgangsregeln. Zahlreiche Geschäfte waren geschlossen, landesweit galt die nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr, Schulen und Kitas waren bis Ende April geschlossen.

Nachdem die dritte Welle wieder abgeflaut war, lockerte Frankreich Anfang Mai seine strengen Corona-Maßnahmen. So wurden die Bewegungseinschränkungen am 3. Mai aufgehoben, am 19. Mai öffneten Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder, in der Gastronomie konnte der Außenbereich wieder öffnen, ab dem 9. Juni auch wieder die Innengastronomie. Die nächtliche Ausgangssperre wurde zum 20. Juni aufgehoben. Kinos, Theater, Museen und Zoos können 65 Prozent ihrer normalen Besucherzahl empfangen.

Sowohl die europäische als auch die französische Gesundheitsbehörde haben grünes Licht gegeben, nun auch die noch jüngere Gruppe der zwölf- bis 18-jährigen Jugendlichen zu impfen.

Wegen wieder ansteigender Neuinfektionen verkündete Präsident Emmanuel Macron eine verbindliche Impfpflicht für medizinische Pflegekräfte in Krankenhäusern, Altenheimen sowie für alle, die in der privaten Altenpflege tätig sind, es gilt überall die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Nicht-geimpftes Krankenhauspersonal soll ohne Lohnfortzahlung beurlaubt werden. Seit Anfang August ist der "pass sanitaire", der Gesundheitspass, auch für den Besuch von Bars, Restaurants, ebenso für Reisen in Zügen und Flugzeugen wie für Veranstaltungen mit über 50 Personen erforderlich, also auch in Kinos und Theatern.

Der Druck wirkte. In der Woche nach Macrons Ankündigung wurden zum ersten Mal seit Beginn der Impfkampagne mehr als 900.000 Menschen pro Tag geimpft. Inzwischen sind über zwei Drittel der Menschen vollständig geimpft. Zunächst sanken die Infektionszahlen, Ende Oktober 2021 stiegen sie wieder stark an. Frankreich war in der fünften Welle. Im Großraum Paris war die Omikron-Variante des Coronavirus schon vorherrschend. Angesichts der neuen Corona-Welle wurden in Frankreich für vier Wochen Nachtclubs und Diskotheken geschlossen. In Grundschulen galt wieder Maskenpflicht im Unterricht.

Daraufhin machte Frankreich Tempo bei den Drittimpfungen: Alle Erwachsenen sollten die Möglichkeit zum Boostern bekommen. Wer seit Januar noch als "geimpft" gelten wollte, musste die dritte Impfung vorweisen können. Seit dem 22. Dezember 2021 können in Frankreich auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden.

Angesichts explodierender Infektionszahlen in Frankreich wegen Omikron wandelte die Regierung den sogenannten Gesundheitspass in einen Impfpass um: aus 3G wird 2G. Nicht Geimpfte durften dann beispielsweise nicht mehr ins Restaurant. Mit mehr als 500.000 Neuinfektionen am 25.01.2022 verzeichnete Frankreich einen neuen Rekord. Nach einem kurzen Rückgang der Neuinfektionen im Februar stiegen sie bis Mitte April wieder an. Dann flachte die Omikron-Welle ab.

Ungeachtet einer hohen Inzidenz hatte Frankreich im Frühjahr 2022 mehrere Coronaauflagen gelockert. Die Maskenpflicht ist aufgehoben, Homeoffice ist nicht mehr vorgeschrieben, bleibt aber empfohlen. Bei Veranstaltungen gelten keine Teilnehmerobergrenzen mehr. Auch die Zahl der Orte, an den ein gültiger Impfass Zugangsvoraussetzung ist, hat sich verringert. Wegen steigender Neuinfektionen galt bei der Einreise bis Anfang August 2022 die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) oder ein Antigen-Schnelltest. Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Altenheime können aber selbst noch eine Maskenpflicht verhängen.

Die französische Nationalversammlung verabschiedete am 26.07.2022 trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen ein Gesetz, welches das Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen ab dem 1. August 2022 festschreibt.

Die mittlerweile siebte Welle flachte im Sommer so ab wie die vorherigen Infektionswellen. Ende August 2022 hatte Präsident Emanuel Macron beschlossen, Corona für beendet zu erklären. Es gibt nur noch die Empfehlung, in Büros und Schulgebäuden zu lüften. Aktuell steigen die Neuinfektionen wieder.

Covid-19 in Italien

Covid-19 in Italien

In Italien haben sich mehr als 25,4 Millionen Menschen seit Beginn der Pandemie bis Anfang Februar 2023 mit dem neuen Coronavirus nachweislich infiziert, über 187.000 sind in Verbindung mit Sars-CoV-2 gestorben (Quelle: Johns Hopkins University). Die Gefahr im Frühjahr 2020 war groß, dass die Entwicklung in anderen Ländern ohne einschneidende Maßnahmen ähnlich verlaufen wird wie in Italien.

Warum hatte es gerade Italien am Anfang so stark getroffen? Experten sind sich inzwischen ziemlich einig: Der Hauptgrund liegt darin, dass sich das Virus wochenlang unbemerkt ausbreiten konnte. Der erste an Covid-19 erkrankte Patient in Italien hatte sich am 20. Februar 2020 mit Fieber, Grippesymptomen und Atembeschwerden in der Notaufnahme des Spitals von Codogno in der Lombardei gemeldet. Die Epidemie in China war für alle Verantwortlichen noch weit weg gewesen, und niemand hatte damals ernsthafte Maßnahmen in Betracht gezogen, das Virus zu bekämpfen. Sehr schnell wurde das Gesundheitssystem mit zu vielen Covid-19-Infizierten an einem Ort zur selben Zeit überlastet. Laut offizieller Zahlen sind mehr als zehn Prozent der Menschen, die sich in Italien bestätigt mit Sars-CoV-2 infiziert haben, gestorben.

Italien lockerte seit dem 4. Mai 2020 eine Reihe von Corona-Beschränkungen. Die Menschen sollen wieder mehr Sport im Freien machen und sich wieder stärker in der eigenen Region bewegen dürfen. Die Schulen sollen noch bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben und erst im September wieder öffnen.

Das Robert Koch-Institut hatte daraufhin ganz Italien zum Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt hatte seine Reise- und Sicherheitshinweise angepasst. Von nicht erforderlichen Reisen nach Italien wurde abgeraten. Die Einreise nach Italien war ab dem 3. Juni wieder für alle Reisen aus vielen Ländern ohne Quarantänemaßnahmen wieder gestattet.

Auch in Italien nahm die Zahl an Covid-19-Infizierten im Herbst wieder stark zu. Die Gesundheitsbehörden in Italien hatten am 13. November 2020 mit über 40.000 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie registriert. Experten machten dafür vermehrte soziale Kontakte verantwortlich, die mit Urlaub, Familienfeiern und Nachtleben zusammenhängen. Im Kampf gegen die wieder steigenden Fallzahlen hatte Italiens Regierung eine landesweite Maskenpflicht ab dem 8. Oktober 2020 auch im Freien beschlossen. In Lokalen und Discos wurden Partys verboten. Feste wie Hochzeiten wurden auf 30 Teilnehmer beschränkt. Außerdem empfahl die Regierung den Bürgern, auch daheim auf Treffen mit mehr als sechs haushaltsfremden Teilnehmern zu verzichten. Restaurants und Bars mussten um Mitternacht schließen. Alle zwanzig Regionen hatten nächtliche Ausgangssperren verfügt. Kindergärten und Schulen blieben geöffnet, in Grund- und Mittelschulen wurde zudem der Präsenzunterricht beibehalten. In weiterführenden Schulen und Gymnasien sowie an Hochschulen sollten 75 Prozent des Unterrichts als Fernunterricht in digitaler Form stattfinden, nur 25 Prozent als Präsenzunterricht. Museen wurden geschlossen, Reisen in und aus Hochrisiko-Zonen wurden – abgesehen von Fahrten mit wichtigen Gründen – beschränkt.

Nach mehreren Wochen mit strengen Corona-Maßnahmen für viele Regionen Italiens hatte die Regierung in einigen Gebieten die Regeln gelockert, nachdem die Infektionszahlen langsam sanken. Trotz der leicht sinkenden Infektionsrate hatte die Regierung einen Weihnachtslockdown angeordnet. Demnach durfte vom 24. bis 27. Dezember 2020 nur der das Haus verlassen, wer dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel- oder Apothekeneinkäufe erledigte oder zur Arbeit musste. Alle nicht für den täglichen Bedarf notwendigen Geschäfte sowie Bars und Restaurants blieben geschlossen.

Der Unmut über den langsamen Impfstart war zunächst in Italien groß, über drei Viertel der zur Verfügung stehenden Impfdosen lagerten ungenutzt in den Kühlschränken. Die Impfkampagne nahm im neuen Jahr jedoch Fahrt auf. Der Großteil der Impfdosen ging zunächst an Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen. Nach dem Zerbrechen der Regierungskoalition in Italien stand das Land mitten in der Corona-Pandemie vor einer weiteren Krise. Ende Januar 2021 hatte die Regierung aufgrund fallender Infektionszahlen die meisten Regionen Italiens auf die gelbe, und damit niedrigste, Risiko-Einstufung herabgesetzt. Restaurants durften nun wieder bis 18 Uhr Gäste vor Ort bedienen. Die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 05.00 Uhr blieb auch nach den Lockerungen landesweit in Kraft. Trotz dieser Zonen-Regelung waren die Infektionsraten zuletzt im ganzen Land wieder stark gestiegen. Die Anti-Corona-Beschränkungen wurden zwar bis Ende Juli verlängert, seit dem 10. Mai 2021 wurden alle roten Zonen aufgehoben.

Nach mehreren Wochen mit strengeren Corona-Regeln hatte sich die Pandemie-Lage in Italien stark verbessert. Aufgrund zurückgehender Infektionszahlen konnten unter anderem Geschäfte wieder öffnen. Die gültige Ausgangssperre wurde über den April hinaus verlängert. Seit Anfang Mai hatten die Außenbereiche von Restaurants und Bars wieder geöffnet. Am 28. Juni 2021 hatte Italien die Maskenpflicht im Freien und die letzte regionale Ausgangssperre aufgehoben. Auch in Italien stiegen die Infektionszahlen wegen der Delta-Variante wieder an.

Italien führte jetzt einen "Grünen Pass" ein, mit dem seit dem 26. April 2021 wieder Reisen in ganz Italien möglich waren. Diesen Pass hatten alle erhalten, die zwei Mal geimpft wurden, die von einer Covid-Erkrankung geheilt waren oder einen negativen Coronatest vorweisen konnten, der nicht älter als 48 Stunden war. Seit dem 6. August wurde der "Grüne Pass" in vielen Einrichtungen in Italien benötigt, um diese zu nutzen. Betroffen waren beispielsweise gastronomische Betriebe, Museen, Kinos, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Schwimmbäder und Fitnessstudios. Seit dem 1. September wurde er auch auf Inlandsflügen, in Langstreckenbussen oder im Bahnverkehr mit Hochgeschwindigkeits- sowie Intercity-Zügen benötigt. Seit dem 15. Oktober 2021 konnte nur noch zur Arbeit gehen, wer einen Green Pass vorweisen konnte. Wer keinen hatte, wurde ohne Gehalt suspendiert. Ziel war eine Durchimpfung von 90 Prozent der über 12-jährigen Bevölkerung, knapp 73 Prozent waren komplett geimpft. Italien hatte bereits frühzeitig mit der Verabreichung der dritten Dosis an ältere und gebrechliche Menschen und an Personen im Alter von über 60 Jahren begonnen.

Angesichts der fünften Corona-Welle hatte Italiens Regierungwieder strengere Regeln beschlossen. Ab dem 6. Dezember 2021 galten in vielen Bereichen die 2G-Regeln. Betroffen waren Restaurants, Bars, Kinos, Theatern, Clubs und Fitnessstudios. Die Impfpflicht für das Schul- und das Gesundheitspersonal wurde auf das Verwaltungspersonal im Gesundheits- und Schulwesen sowie Militär und Polizei ausgeweitet. Alle Italiener über 18 Jahre konnten seit dem 1. Dezember 2021 ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Für das Gesundheitspersonal im Land wurde die dritte Dosis ab 15. Dezember Pflicht. Dennoch stiegen auch in Italien die Neuinfektionen. Weitere Verschärfungen traten vor Silvester in Kraft: Diskotheken, Clubs und andere Tanzlokale müssen wieder schließen. Im Freien mit viel Publikumsverkehr - zum Beispiel auf Einkaufsstraßen - musste wieder verpflichtend eine Maske getragen werden. Seit dem 10. Januar 2022 reichte ein negativer Test nicht mehr aus, um im Zug oder Flugzeug reisen zu können, es galt 2G. In Italien mussten sich seit dem 8. Januar 2022 alle Menschen über 50 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Strafen galten jedoch erst ab Februar. Ab dem 15. Februar griff für die über 50-Jährigen zudem die 2G-Regel auf der Arbeit. Wer ab dann nicht geimpft oder nachweislich genesen war, konnte zum Beispiel nicht mehr ins Büro kommen.

Italienweit wurden am 18.01.2022 mehr als 228.000 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Das war ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Der Ausnahmezustand sollte am 31. März 2022 enden.

Wegen sinkender Infektionszahlen seit Februar hob Italien die Maskenpflicht im Freien wieder auf. In Kraft getreten war die Verkürzung der Quarantänezeit für symptomfreie Ungeimpfte, die mit Infizierten in Kontakt gekommen waren. Sie mussten nun statt für zehn Tage nur noch für fünf Tage in Isolation. Zum 1. Mai 2022 hatte die Regierung den Green Pass abgeschafft. Zum 1. Juni schaffte Italien auch seine Corona-Einreiseregeln ab, obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Juni stark angestiegen war.

Einzig in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll die Maskenpflicht noch bis Ende 2022 fortbestehen. Die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln des Nah- und Fernverkehrs besteht weiterhin.

Covid-19 in Spanien

Covid-19 in Spanien

Auch Spanien hatte die Corona-Pandemie schwer getroffen. Vor allem in der Region Madrid hatten sich die Krankheitsfälle schon Ende März 2020 gehäuft. Rund um Madrid wurden im März 2020 zunächst Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Alle Sportveranstaltungen wurden abgesagt, alle Direktflüge zwischen Italien und Spanien untersagt. Über 13,7 Millionen Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie bis Anfang Februar 2023 registriert. Über 118.000 Menschen sind bisher in Verbindung mit dem Virus gestorben (Quelle: Johns Hopkins University).

Seit dem 11. Mai 2020 galten gelockerte Maßnahmen in Spanien, mit der Ausnahme der stark betroffenen Städte Madrid und Barcelona. Unter bestimmten Vorkehrungen öffneten Restaurants, Cafés und Kirchen (Quelle). Die Spanier durften während des „Alarmzustands“ nur in Ausnahmefällen aus dem Haus gehen. Alle Beschäftigten, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, mussten vom 31. März bis vorerst zum 25. April zu Hause bleiben. Die Regierung in Madrid verfügte am 13. April über erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen: Zunächst nahmen seit dem 13. April Baufirmen und Fabriken den Betrieb wieder auf. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fuhr, erhielt eine Schutzmaske. Am 20. Mai und am 3. Juni wurde der Alarmzustand bis zum 21. Juni verlängert. Viele Geschäfte und Restaurants blieben geschlossen und die Menschen durften nur zu bestimmten Zeiten aus ihren Wohnungen . Besonders streng wurde der Alarmzustand in Madrid und Barcelona gehandhabt. Seit dem 25. Mai 2020 durfte wieder an den Stränden einiger Küstenregionen Spaniens gebadet werden, allerdings war die Anzahl der Besucher begrenzt. Sei dem 1. Juli konnten ausländische Urlauber wieder einreisen. Nachdem auf Mallorca und Ibiza neue Ausbrüche des Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet worden waren, kündigten die Behörden eine Maskenpflicht für die Balearen an.

Im Herbst 2020 versankt das Land tief in der zweiten Welle: In Spanien stiegen die Infektionszahlen seit Juli wieder exponentiell an. Am 2. November meldeten die Gesundheitsbehörden über 55.000 Neuinfektionen, die Hotspots waren Madrid, Katalonien, Navarra, Aragón und das Baskenland. Die meisten Infizierten wurden rund um Madrid gezählt. Treffen von mehr als zehn Personen wurden verboten, in der ganzen Region galt eine Maskenpflicht auch im Freien. Einige Regionen erließen neue Vorschriften, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Unter anderem wurden größere Versammlungen verboten. Am 21. August 2020 beschloss die Regionalregierung in Madrid strenge Maßnahmen und riegelte ausgewählte Viertel für zwei Wochen weitgehend ab. Die spanische Regierung stellte den Regionen Kräfte der Armee zur Nachverfolgung von Infektionsketten zur Verfügung. Viele europäische Staaten hatten für Spanien ein Reisewarnung ausgesprochen. In den abgeriegelten Städten wie Madrid durften sich die Bewohner zwar frei bewegen, sie durften diese aber nur verlassen, um etwa zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt zu fahren. Auswärtige konnten diese Städte nur in Ausnahmefällen betreten. Daneben wurden unter anderem Versammlungen von mehr als sechs Menschen verboten, Bars und Restaurants mussten um 23 Uhr schließen.

Wegen der Corona-Pandemie trat ein landesweiter Notstand in Kraft. Ein Notstand gibt der Zentralregierung in Madrid die Vollmacht, Grundrechte einzuschränken. Nach dem Willen der Regierung sollte er bis Mai 2021 verlängert werden. Es galt ein moderates nächtliches Ausgehverbot von Mitternacht bis sechs Uhr morgens, die Gastronomie musste früher schließen. Der moderate Lockdown light ließ die Infektionskurve der zweiten Coronawelle nun im ganzen Land allmählich nach unten gehen.

Im Dezember 2020 hatte die dritte Corona-Welle Spanien erfasst. Die Feiertage im Dezember, an denen in Spanien keine strikten Regeln galten, hatten die Fallzahlen im Land in die Höhe jagen lassen. Aufgrund stark steigender Corona-Zahlen im Januar 2021 hatten mehrere Regionen in Spanien eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Besonders strenge Einschränkungen kündigte Katalonien mit der Metropole Barcelona an. Die Einwohner der Region konnten ihre jeweilige Gemeinde zehn Tage lang nur mit triftigem Grund verlassen – etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Seit Anfang Februar gehen die Neuinfektionen wieder zurück.

Gerade erst war die dritte Welle durch, schon stieg die Inzidenz in einigen Gegenden wieder. Über Ostern galten relativ strenge Mobilitätseinschränkungen. Die meisten der teils sehr strengen Beschränkungen waren mit dem Ende des Corona-Notstandes am 9. Mai 2021 ausgelaufen. Dazu gehörte die bisher landesweit geltende nächtliche Ausgangssperre. Die Zahl der Neuinfektionen sank zunächst, die Menschen in Spanien konnten wieder ohne triftigen Grund in andere Provinzen reisen.

Seit dem 7. Juni 2021 können Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind oder die von einer Covid-19-Infektion genesen sind, ohne PCR-Test in Spanien einreisen. Bei nicht-geimpften Urlaubern aus Europa reichte ein Antigen-Test. Anfang Juli stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich. Tausende Neuinfektionen im ganzen Land wurden mit ausgelassenen Party-Reisen ungeimpfter junger Leute nach Mallorca, Ibiza und Formentera in Verbindung gebracht. Anfang August gingen die Neuinfektionen wieder zurück.

Die Impfkampagne in Spanien war erfolgreich gelaufen: Nur rund drei Prozent der Bevölkerung lehnt die Impfung ab, fast 90 Prozent der Menschen über 12 Jahren hatten den vollen Schutz. Das Land hatte im November 2021 eine der niedrigsten Inzidenzen in Europa. Wie in allen anderen europäischen Ländern stieg die Zahl der Neuinfektionen auch im Dezember.

Ende Dezember 2021 breitete sich die Omikron-Variante des Cornavirus trotz hoher Impfquote schnell aus. Innerhalb eines Tages meldeten die spanischen Gesundheitsbehörden am 28.12.2021 eine Rekordzahl von über 214.000 neuen Corona-Fällen. Da viele überlastete Gesundheitsämter asymptomatischen Neuinfektionen oder leichte Verläufe gar nicht mehr weiter verfolgen, lag die Inzidenz noch deutlich höher.

Mitten in der sechsten Welle in Spanien und angesichts hoher Impfzahlen plante die spanische Regierung die Strategie im Management von Covid-19 zu verändern, da aufgrund der hohen Impfquote die Krankheitsverläufe milder sind und auch die Sterblichkeit in der aktuellen Omikron-Welle niedriger ist. Ein solcher Strategiewechsel bedeutet, dass nicht mehr jeder Verdachtsfall getestet wird, sondern nur noch Stichproben genommen und dann hochgerechnet werden. Die Neuinfektionen sanken seit Februar 2022, im ganzen Land fielen die Corona-Beschränkungen. Nachtclubs hatten in den allermeisten Regionen wieder geöffnet. Nach knapp zwei Jahren war die Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Spanien Vergangenheit. Jetzt gilt sie nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen. Wer in Spanien an Corona erkrankt, muss sich nicht mehr in Quarantäne begeben, da momentan keine Pflicht dazu besteht.

Seit dem sommer 2022 verzeichnet Spanien eine niedrige Zahl an Neuinfektionen.

Covid-19 in Schweden

Covid-19 in Schweden

In Schweden haben sich seit Beginn der Pandemie bis Anfang Februar 2023 mehr als 2,6 Millionen Menschen mit Corona infiziert und mehr als 23.000 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben (Quelle: Johns Hopkins University). Damit weist das Land erheblich mehr Infektions- und Todesfälle aus als seine skandinavischen Nachbarländer Dänemark, Norwegen und Finnland. Besonders betroffen war die Region Stockholm, in der die meisten Schweden leben. In der Frühphase der Pandemie hatte Schweden versäumt, ältere Menschen in Pflegeheimen zu schützen.

Schweden ist im Umgang mit dem Coronavirus von Anfang an einen sogenannten "Sonderweg" gegangen: Das öffentliche Leben wurde weit weniger eingeschränkt als in anderen europäischen Ländern, um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich zu bewahren. Schweden setzt – anders als die meisten europäischen Nachbarn – in allen anderen Bereichen eher auf Empfehlungen und Freiwilligkeit. Beispielsweise blieben Schulen, Restaurants und Geschäfte geöffnet.

Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise geriet immer mehr in die Kritik. Unter anderem seien 90 Prozent der Corona-Toten über 70 Jahre alt. Vor allem in Pflegeheimen forderte das Coronavirus viele Tote. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle stammen aus solchen Heimen.

Nach dem raschen Anstieg der Fälle wurden öffentliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen von mehr als 50 Personen verboten, in Alters- und Pflegeheimen galt ein Besuchsverbot. Universitäten und Schulen ab Klasse neun wurden geschlossen. Viele Teile des gesellschaftlichen Lebens wurden eingestellt. Die Menschen blieben zu Hause, reisten nicht, vielen Unternehmen brachen die Umsätze weg.

Zwar waren in Schweden die Corona-Zahlen im Herbst 2020 nicht so rasant gestiegen wie im Rest von Europa, doch im Winter verzeichnete das Land wieder deutlich mehr Neuinfektionen. Stockholm gehörte zu den Regionen, die von der zweiten Welle erneut am meisten betroffen war. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 380 stand Schweden nach Berechnungen der Europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC sogar schlechter da als Frankreich, Spanien oder Großbritannien. Schwedens Ministerpräsident Stefan Lofven bezeichnete die Lage als sehr ernst. Größere Menschenansammlungen sollten jetzt vermieden werden, bei Feiern in Restaurants durften nur noch maximal acht Personen zusammenkommen. Für die besonders betroffenen Regionen gab es neue Empfehlungen: Dort sollten die Menschen nur noch Kontakt zu Menschen aus dem eigenen Haushalt haben, von Zuhause aus arbeiten und auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verzichten. Seit dem 24. November 2020 durften sich nur noch maximal acht Personen in der Öffentlichkeit versammeln. Das bedeutete das vorläufige Aus für Veranstaltungen, viele Kinos und Schwimmbäder schlossen. Oberschulen wurden ab Jahrgangsstufe 10 bis zum 6. Januar 2021 geschlossen, unterrichtet wurde digital. Zudem empfahl Lofven erstmals das Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr.

Nun sollte ein Pandemiegesetz helfen, die Neuinfektionen zu senken. Das Gesetz gibt der Regierung mehr Möglichkeiten im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Im Fokus standen zunächst Fitnessstudios, Sportvereine, Schwimmbäder und Einkaufszentren. Erstmals konnte die Regierung die Öffnungszeiten begrenzen und diese Orte ganz schließen lassen. Auch privat kann der Staat nun eingreifen und die Freiheit jedes einzelnen einschränken. Seit dem 6. Februar 2021 durften Personen nur noch mit negativem Corona-Test einreisen.

Angesichts der dritten Corona-Welle hatte das skandinavische Land seine Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Cafés, Bars und Restaurants durftenseit dem 1. März 2021 nur noch bis 20.30 Uhr öffnen. In Einkaufspassagen, Geschäften und Fitnessstudios gilt zudem weiterhin eine Beschränkung der Besucher- und Kundenanzahl.

Trotz der immer noch hohen Infektionszahlen im Mai hatte Schweden zum 1. Juni 2021 die Lockerung mehrerer Corona-Maßnahmen im Land bekanntgegeben. Im Rahmen eines fünfstufigen Plans sollen die Restaurants wieder länger öffnen und mehr Personen an Versammlungen und Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Die wenigen Restriktionen, die es noch gab, wurden am 29. September aufgehoben. 67 Prozent der Bevölkerung waren zu dem Zeitpunkt vollständig geimpft.

Aufgrund steigender Infektionszahlen seit Dezember 2021 galten in Schweden wieder strengere Corona-Regeln wie die Maskenpflicht und das Homeoffice-Gebot. Ab dem 1. Dezember führte Schweden einen Corona-Pass ein. Nur wer doppelt geimpft ist (1G-Regel), konnte Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Personen besuchen. Davon waren vor allem Sportevents, Konzerte, Kinos und Theater betroffen.

Schweden hat im Februar 2022 wegen sinkender Neuinfektionen seine ohnehin wenigen Restriktionen aufgehoben. Was bleibt, sind Empfehlungen für Ungeimpfte.

Informationen der Landeszentrale rund um Corona

Webtalks zu Corona

- Gesundheit oder Freiheit - welche Einschränkungen sind verhältnismäßig? (2.7.2020)

- Zwischen Meinungsfreiheit und Verschwörungsmythen (9.7.2020)

- Die Krise trifft nicht alle gleich. Zementiert Corona die Geschlechterungerechtigkeit? (16.7.2020)

- Digitale Schule in der Corona-Zeit: Bildungsziel erreicht oder Bildungsungerechtigkeit verschärft? (23.7.2020)

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

- LpB: Corona weltweit

- Europäische Union (europa.eu): Anti-Corona-Maßnahmen der EU

- Europäische Kommission (europa.eu): "Fragen und Antworten zur EU-Impfstoffstrategie"

- Europäisches Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (in engl. Sprache): Covid-19 pandemic

- Stiftung Wissenschaft und Politik: Themendossier „Die Covid-19-Krise"

Literaturhinweise

Literaturhinweise

Dempsey, Judy: Judy Asks: Should the Coronavirus Accelerate European Integration?, Carnegie Europe, 04.03.2021, Brüssel.

Große Hüttmann, Martin: Die Europäische Union am Scheideweg – wieder einmal?!, in: Siegfried Frech, Robby Geyer und Monika Oberle (Hrsg.), Europa in der politischen Bildung, Schwalbach/Ts. 2021, S. 26-64.

Krastev, Ivo: Ist heute schon morgen? Wie die Pandemie Europa verändert, Berlin 2020.

Lippert, Barbara, Stefan Mair und Volker Perthes (Hrsg.): Internationale Politik unter Pandemie-Bedingungen. Tendenzen und Perspektiven für 2021, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP-Studie 26, Berlin, Dezember 2020.

Müller, Manuel: War die gemeinsame europäische Impfstoff-Beschaffung ein Fehler?, Blog „Der (europäische) Föderalist“, 23.03.2021.

Van Middelaar, Luuk: Das europäische Pändemonium – Was die Pandemie über den Zustand der EU enthüllt, Berlin 2021.

Lesen Sie weiter....

Themen europäischer Politik

Lesen Sie weiter....

Unsere Europa-Portale

Europa

Wissen und Unterrichtsmaterialien

Wie ist die EU aufgebaut? Welche Organe und Institutionen spielen eine tragende Rolle? Welche Länder gehören zur EU? Mit welchen Herausforderungen beschäftigt sich das europäische Bündnis derzeit? Und wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa? Unser Europa-Portal liefert Informationen und Materialien.

Osteuropa

Politische Landeskunde

Welche Staaten gehören zu Osteuropa? Was passierte nach der Auflösung der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien? Wo kommt es zu Konflikten? Welche Länder gehören inzwischen zur EU? Informationen über die Landeskunde sowie aktuelle politische Entwicklungen zu rund 25 Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa, Südosteuropa sowie den Staaten der Östlichen Partnerschaft.

Wahlen

Europawahl 2024

Wie funktioniert das europäische Wahlsystem? Welche Reformen stehen zur Debatte? Wer wird bei einer Europawahl überhaupt gewählt? Welche Parteien treten an mit welchen Wahlprogrammen? Wer liegt in Umfragen vorne? Unser Wahlportal liefert alle wichtigen Informationen zur Europawahl 2024.