Dossier

Die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert

Chinas Weg in die Moderne

Autor des Haupttextes: Prof. Dr. Klaus Mühlhahn

Klaus Mühlhahn ist Professor für Sinologie und Präsident der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, an der er den Lehrstuhl für Moderne Chinastudien innehat. Der Text des Dossiers basiert auf modifizierten Auszügen seines Buches Geschichte des modernen China, München (C.H. Beck).

Kein anderes Land der Welt hat in den vergangenen Jahren so sehr an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen wie China. Als die Volksrepublik im Jahr 1949 gegründet wurde, war diese Entwicklung kaum abzusehen. Fraglos hat sich seit der Ära des in China bis heute verehrten Mao Zedong vieles verändert. Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass der chinesische Aufstieg erfolgte, ohne dass sich das ostasiatische Land allzu sehr an das Modell „westlicher Staaten“ angepasst hätte – dabei galt die Kombination von liberaler Demokratie und freiem Markt spätestens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion als mehr oder weniger alternativloser Königsweg für das Vorankommen eines Landes. Während sich das kommunistisch geprägte China mittlerweile auf dem Sprung zur Supermacht befindet, werden die chinesischen Führungseliten daher bis zum heutigen Tage auch nicht müde, die Eigenständigkeit dieser Entwicklung zu betonen.

Doch wie ist China tatsächlich zu dem geworden, was es heute ist? Welche Ereignisse, Akteure, Konflikte und Krisen haben es geprägt? Der Blick auf die Geschichte offenbart, dass China zu Beginn des 20. Jahrhunderts von seinem heutigen Status als Großmacht mit globalem Gestaltungsanspruch noch weit entfernt war. Chinas Weg in die Moderne war steinig und verlief alles andere als geradlinig. In unserem Dossier zeichnet der Sinologe Klaus Mühlhahn die Zeitspanne von der Auflösung des Kaiserreichs bis ins 21. Jahrhundert nach und nimmt dabei alle wichtigen Entwicklungen, Hintergründe und Umbrüche in den Blick.

Das Ende der Qing-Dynastie, 1900–1928

Von 1644 bis 1911 wurde China von der Qing-Dynastie beherrscht. Diese letzte der chinesischen Dynastien entwickelte sich trotz der zerstörerischen, gewaltsamen und traumatischen Eroberung durch die Mandschus in der Mitte des 17. Jahrhunderts im Laufe des 18. Jahrhunderts zum stärksten, reichsten und einflussreichsten der eurasischen Reiche. Das Qing-Reich hatte eine der größten und effizientesten Volkswirtschaften der Welt. Die Qing-Ära zeichnete sich durch große militärische Stärke, materiellen Wohlstand und soziale Stabilität aus und vollzog eine enorme Expansion des Territoriums und der Bevölkerung in einer zunehmend kommerzialisierten, aber hauptsächlich agrarischen Wirtschaft. Globale Verbindungen führten zu einer kommerziellen Revolution, die China zu einem Zentrum der Weltwirtschaft machte. Einige seiner Industrien – zum Beispiel die Textil-, Eisen- und Keramikindustrie – gehörten ebenfalls zu den fortschrittlichsten der Welt. Eine Reihe hocheffizienter und hochentwickelter Institutionen wie die kaiserliche Regierung (eine hochkomplexe und effektive Verwaltungsorganisation), das Prüfungssystem, soziale Wohlfahrt und freie Märkte legten die Grundlage für eine blühende Gesellschaft. Diese Entwicklungen haben nicht nur China, sondern die gesamte Welt der frühen Neuzeit geprägt, in der China eine führende Position einnahm.

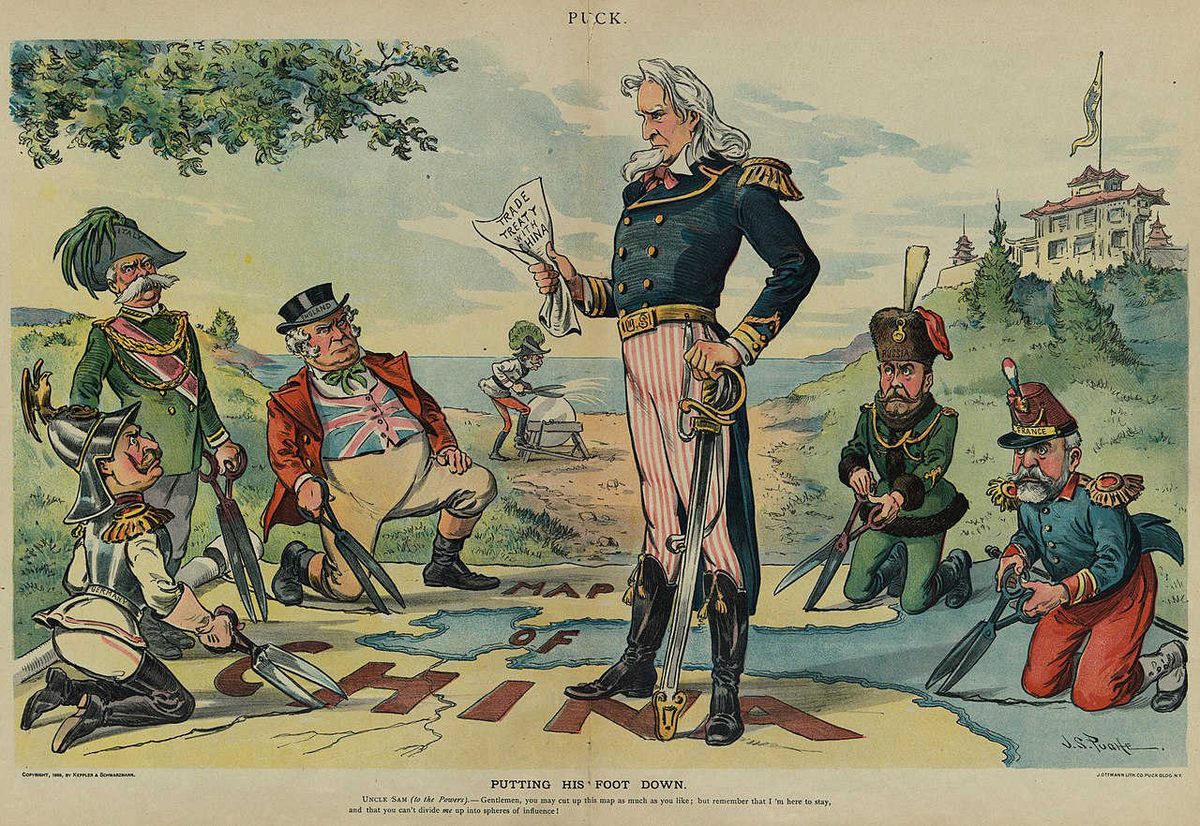

Nach 1830 geriet das Qing-Reich aber in eine tiefe Krise. Angesichts einer wachsenden Wirtschaftskrise, der Lähmung der politischen Institutionen und militärischer Unruhen konnte es nicht mehr auf seinem historischen Erbe aufbauen. Chinas Position in der Welt litt im Gegenteil stark. Die demographische und wirtschaftliche Entwicklung sowie die starke Verschlechterung der Umweltbedingungen im 19. Jahrhundert untergruben zunehmend die Fähigkeit der Qing, eine sich rasch verändernde Gesellschaft zu regieren. Große Aufstände und der westliche und japanische Imperialismus schwächten die Regierung weiter. China blieb auch hinter der fortschrittlichen Technologie des Westens zurück.

Diese Ereignisse und Faktoren kennzeichneten die in China als „Jahrhundert der Demütigung“ bekannte Ära, eine Zeit voller unerbittlicher Kriege, Besetzungen und Revolten in der Geschichte des Landes. Während seines Niedergangs verarmte das Qing-Reich so sehr, dass ein Großteil der Bevölkerung trotz langer Arbeitszeiten ein geringes Einkommen erzielte, sich nicht ausreichend ernähren und keine Ressourcen oder Kapital ansparen konnte. Als die Steuereinnahmen dramatisch sanken, lähmte dies die meisten staatlichen Institutionen.

China zeigte jedoch auch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Es litt unter der Phase des Imperialismus, überstand diese jedoch besser als die meisten Teile der Welt, da es territorial weitgehend intakt blieb und die Grundlagen für die künftige Entwicklung legen konnte.

Auf die Krise des 19. Jahrhunderts reagierte die Qing-Dynastie am Anfang des 20. Jahrhunderts daher mit Reformen, bekannt als „Neue Politik“ (xinzheng). Die Abschaffung des jahrhundertealten Systems der Beamtenprüfungen, die Bildung verschiedener Parlamente auf Provinzebene (wenn auch nur von einer sehr kleinen und elitären Gruppe von Wählern gewählt), die Einrichtung moderner Schulen und Universitäten sowie der Zustrom westlicher Waren und Techniken wurden in den letzten Jahren der Qing-Herrschaft als Neuerungen umgesetzt. Die Reformen waren ambitioniert, kamen aber zu spät, um den auf die Krise des 19. Jahrhunderts zurückgehenden Legitimationsverlust zu verhindern. 1911 musste der Kaiser abdanken. Die Dynastie, die seit 1644 China regierte, war am Ende.

Die Revolution von 1911 und die Ära der Kriegherren

Die chinesische Revolution von 1911 und die Gründung der Republik China stellte zunächst einen hoffnungsvollen Neuanfang dar. Doch die „erste Republik in Asien“ mit Sun Yat-sen als kurzzeitigem ersten Präsidenten war instabil und kurzlebig. Ihr folgte schnell eine ebenso kurzlebige konstitutionelle Monarchie unter Yuan Shikai. Nach deren Zusammenbruch im Jahr 1916 kam es zu einer mehr als zehnjährigen bürgerkriegsähnlichen Phase. Die Zentralregierung existierte nur auf dem Papier, während die tatsächliche Macht von zahlreichen lokalen Kriegsherren ausgeübt wurde. Nachdem die Qing-Dynastie und die Mandschu-Herrscher entmachtet worden waren, stellte sich bald heraus, dass weder die republikanische Bewegung noch eine andere soziale Gruppe in der Lage war, das politische Vakuum zu füllen. Das imperiale System war beseitigt worden, aber keine andere Institution konnten es ersetzen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 machte die Situation noch unübersichtlicher und unberechenbarer. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ermutigte eine globale antikoloniale Protestwelle Studenten und Intellektuelle in China, Emanzipation, Aufbruch und politische Partizipation zu fordern. Dies geschah im Rahmen der „Vierte-Mai-Bewegung“ im Mai 1919 – die erste öffentliche politische Bewegung in China, die umfassende gesellschaftliche Veränderungen forderte.

Aktivisten der Vierte-Mai-Bewegung betrieben auch die Gründung der KPCh im Juli 1921 auf dem ersten, in der französischen Konzession in Shanghai einberufenen Kongress der KPCh. An dem Kongress nahmen zwölf Delegierte teil, die 53 Parteimitglieder aus sieben Orten vertraten, darunter auch Mao Zedong (1893–1976). Die Mitbegründer der Partei, Chen Duxiu und Li Dazhao, konnten nicht teilnehmen. Zwei Vertreter der Komintern (Kommunistische Internationale), G. Maring (ein Pseudonym von Hendricus Sneevliet, 1883–1942) und Nicolsky, waren als Beobachter am Kongress zugegen. Die KPCh war der Ansicht, dass frühere chinesische Revolutionen (1911 und 1919) das Volk nicht auf breiter Ebene mobilisiert hatten, weil sie Arbeiter und Bauern ausgeklammert hatten. Von Anfang an definierte sich die KPCh als eine marxistisch-leninistische Partei und eine revolutionäre Partei der Arbeiterklasse. Sie fühlte sich dem Sozialismus und Kommunismus verpflichtet und war entschlossen, eine Revolution in China zu entfachen.

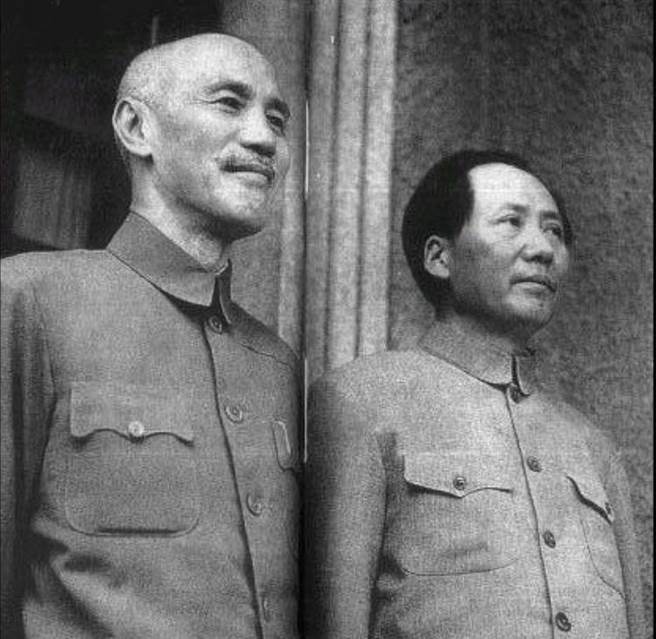

Außenpolitisch konzentrierten die europäischen Mächte in dieser Zeit ihre Ressourcen und Energien auf das vom Krieg in Mitleidenschaft gezogene Europa und zogen sich aus Asien weitgehend zurück. Dies rief sowohl Japan als auch später einen anderen neuen internationalen Akteur, die Sowjetunion, auf den Plan. Sie strebten danach, das entstandene Vakuum zu füllen, ihren Einfluss auszuweiten und ihre Präsenz auf dem chinesischen Festland zu verstärken. Die Sowjetunion arbeitete mit den beiden neuen revolutionären Parteien, der nationalistischen Partei (GMD) und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), zusammen, die Anfang der 1920er Jahre von Intellektuellen und Aktivisten gegründet worden war. Die Sowjetunion strebte ein Bündnis zwischen beiden Parten an mit dem Ziel, das Land zu einen, zu befrieden und eine Zentralregierung zu errichten, die mit der Sowjetunion in einer freundschaftlichen und für den sowjetischen Einfluss offenen Weise verbunden wäre. Mit Unterstützung der Sowjetunion wurde schließlich 1926 und 1927 die Nordexpedition durchgeführt mit dem Ziel, China zu vereinen, die Kriegsherren zu beseitigen und eine neue Zentralregierung zu errichten. Nachdem der neue Führer der GMD, Chiang Kai-shek, die wichtigsten Kriegsherren besiegt oder kooptiert hatte, brach er jedoch zur Überraschung der Sowjetunion das Bündnis und verbot die KPCh.

China unter der Herrschaft der Guomindang, 1928–1937

Als China 1928 wieder vereint wurde, wurde die Hauptstadt von Beijing (Peking) nach Nanjing (Nanking) verlagert. Das politische System beruhte auf einer Einparteienregierung unter der Führung eines Mannes – Generalissimo Chiang Kai-shek (da yuanshuai). Während diese Errungenschaft weithin bewundert und geschätzt wurde, konnte er in vielen Fällen tief verwurzelte regionale Kräfte nur oberflächlich kooptieren, aber nicht entmachten. Manche Provinzen weigerten sich, Steuern an die Zentralregierung zu zahlen. Die Reichweite des Staates blieb begrenzt und die Regierung hatte große Teile des Landes nur lose im Griff. Auch Chiangs Führungsrolle war bei Weitem nicht dauerhaft gesichert, und er stand weiterhin vor ernsten Herausforderungen. Die Hauptursachen für die Opposition gegen Chiang Kai-shek waren die Ablehnung seiner wachsenden persönlichen Macht und die Angst vor einer aus Nanjing ausgehenden Zentralisierung. Deshalb folgte, besonders in der Zeit von 1928 bis Anfang der 1930er Jahre, ein langwieriges Hin und Her mit politischen Manövern und gelegentlich auch militärischen Kämpfen zwischen Chiang und den verschiedenen Gegnern, die ihre Macht ausweiten oder sich gegen ihn verschwören wollten.

Chiang Kai-shek strebte vor allem den Aufbau und die Stärkung der Nation an. Konkret ging es um Programme zur Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Wahrung der Souveränität des Volkes, die Verbreitung eines nationalistischen Bewusstseins und die Schaffung enger Beziehungen zwischen Bürgern und Nationalstaat. Parallel zur Nationenbildung standen aber auch administrative und politische Reformen auf der Agenda. Konkret bedeutete dies den Aufbau von Ministerien sowie Planungsapparaten in Regierung und Militär. Unklar war aber, wie offen und integrativ dieses System sein sollte und welche Gruppen daran beteiligt sein sollten. Die Reformen waren durchaus erfolgreich, aber die Erfolge beschränkten sich weitgehend auf die städtischen Gebiete.

Die Wiedervereinigung Chinas 1928 war zudem mehr Wunsch als Realität. Große Gebiete wurden nur lose integriert (wie z. B. von Kriegsherren kontrollierte Gebiete in den Grenzregionen) oder nicht direkt von der GMD regiert (wie z. B. die Vertragshäfen oder die aufständischen Gebiete, in welche die KPCh geflohen war und wo sie Widerstandszellen gegen die Zentralregierung aufgebaut hatte). Signifikante, aber unterschiedliche Entwicklungen gab es in den Handelshäfen entlang der Küsten und in den von der KPCh beherrschten Gebieten. In den von Ausländern verwalteten Vertragshäfen entwickelten sich städtische, weltoffene Kulturen und moderne Industrien dynamisch weiter. In der relativ uneingeschränkten und freien Öffentlichkeit waren lebhafte politische Debatten und leidenschaftliche Diskussionen über Kultur und Gesellschaft in China möglich. Shanghai und andere Küstenstädte durchliefen ein „goldenes Zeitalter“, das von Wohlstand, Kreativität und Vielfalt geprägt war.

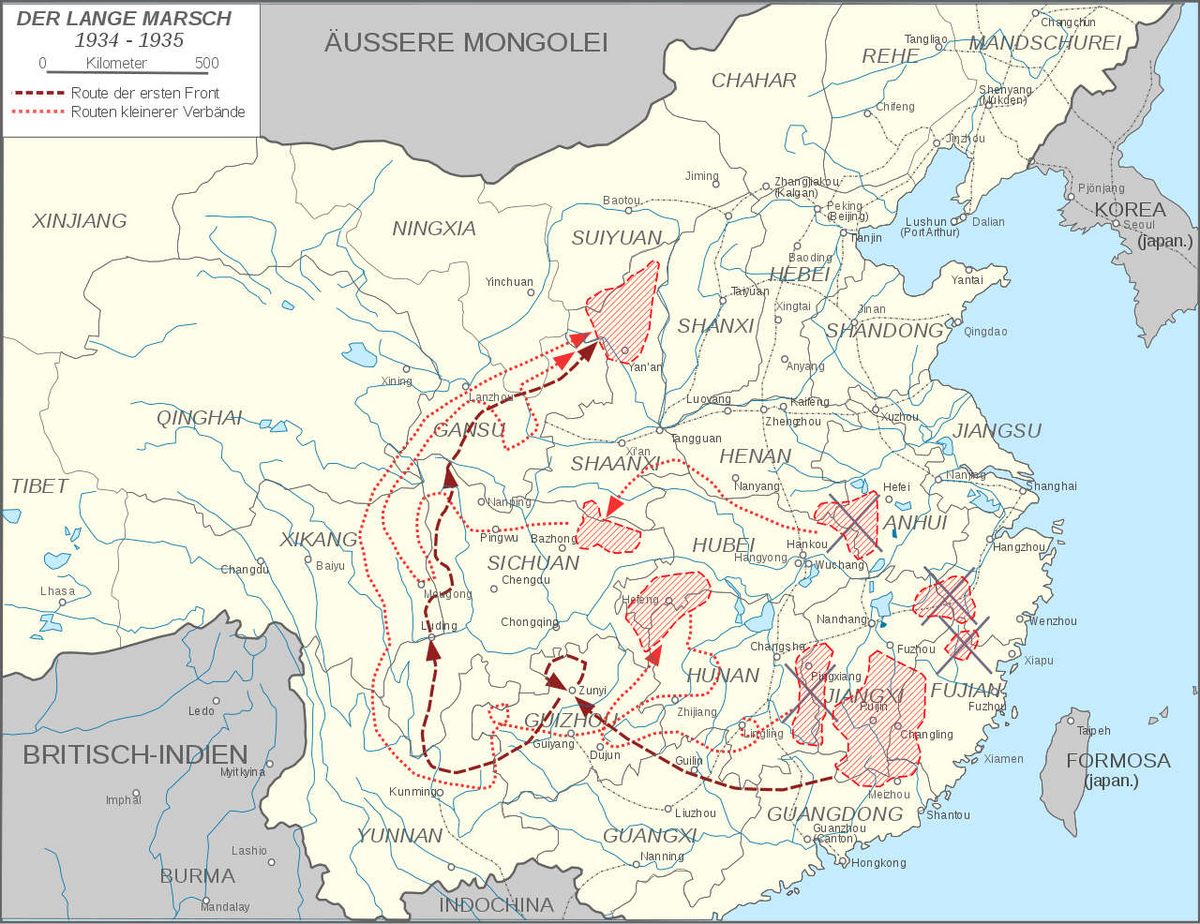

Im Gegensatz dazu befanden sich die KPCh-Gebiete in aufrührerischen, instabilen und verarmten ländlichen Regionen weit weg von den Küstenstädten. Sie wurden zur Bühne für einen Neustart der Revolution. Nach der Flucht von ihrem ehemaligen Hauptschauplatz in Shanghai musste sich die kommunistische Bewegung als Bauernrevolution neu erfinden. Anstelle von Streiks wählte sie bewaffnete Aufstände. Landverteilung verdrängte die Kontrolle der Arbeiter über die Fabriken als oberste Priorität. Ähnlich wie die GMD war die KPCh jedoch tief gespalten über die grundlegenden Strategien. Es folgten blutige Parteisäuberungen. Uneinigkeit machte die Gebiete anfällig für GMD-Angriffe. Gegen Ende 1934 war die KPCh wieder auf der Flucht und begann ihren Langen Marsch nach Yan'an in Shaanxi.

Krieg und Bürgerkrieg 1937-1945

Die GMD-Regierung machte beim Wiederaufbau Chinas beträchtliche Fortschritte und war nahe daran, ihren wichtigsten internen Herausforderer – die kommunistische Bewegung – zu vernichten, als der Ausbruch der Feindseligkeiten mit Japan Mitte der 1930er Jahre die politischen Prioritäten veränderte. Innerhalb und außerhalb der Regierung wurde der Ruf nach einer breiten, nationalen Koalition zum Widerstand gegen Japan lauter. Aber erst nachdem Chiang Kai-shek im Dezember 1936 in Xi'an von seinen eigenen Soldaten entführt und zwei Wochen lang festgehalten worden war, stimmte er zu, den Kampf gegen die KPCh einzustellen und in die Zweite Einheitsfront einzutreten. Dieses Bündnis war noch brüchiger als das erste. Aber zumindest auf dem Papier trat China vereint und entschlossen in den Krieg ein, um das eigene Territorium zu verteidigen.

Das Ergebnis war ein langer und erbitterter Widerstandskrieg gegen den japanischen Angriff, der enorme Opfer forderte, China verwüstete und die Geschichte des Landes veränderte. Große Verluste und flächendeckende Zerstörungen machten viele der zuvor erzielten Fortschritte zunichte. In den ersten Jahren bekam China nur wenig Unterstützung von außen. Die Hilfe, die es erhielt, kam hauptsächlich von der Sowjetunion in Form von Beratern, Geld, Ausrüstung und Munition. Die Zentralregierung musste 1937 nach Chongqing in Zentralchina fliehen und 1938 ging fast die gesamte Ostküste an Japan verloren.

Als 1939 die Unterstützung der Sowjetunion nachließ und 1941 nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt schließlich ganz eingestellt wurde, waren die Aussichten düster und die totale Niederlage schien nahe. Doch entgegen aller Erwartungen konnte der hartnäckige chinesische Widerstand weitere japanische Fortschritte vereiteln.

Für den Rest des Krieges wurde China de facto in verschiedene Gebiete aufgeteilt. Chiang Kai-shek und die GMD kontrollierten einen Großteil des chinesischen Binnenlandes unter schwierigen Bedingungen, da die Kriegshauptstadt Chongqing fernab lag und häufigen Luftangriffen ausgesetzt war. Die KPCh erweiterte die von ihr kontrollierten ländlichen Gebiete in Nordchina. Die Küstengebiete von der Mandschurei bis Guangzhou wurden von kollaborierenden Regierungen unter japanischer Führung kontrolliert. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941 endete Chinas einsamer Kampf, da es sich den Alliierten in einer formellen Kriegserklärung gegen Japan, Deutschland und Italien anschloss. Damit wurde der Widerstandskampf Teil des globalen Kriegsschauplatzes des Zweiten Weltkriegs.

China erhielt nun vom Westen, vor allem von den Vereinigten Staaten, wichtige Unterstützung. Ebenso bedeutend war, dass der Eintritt in den Weltkrieg der chinesischen Regierung die Gelegenheit bot, ihre im 19. Jahrhundert verlorenen Rechte zurückzugewinnen. Vor allem die ausländische Verwaltung der Vertrags- und Handelshäfen (am wichtigsten Shanghai) und die Extraterritorialität wurden abgeschafft. Mit dieser wichtigen Errungenschaft ließ China schließlich das demütigende Erbe des Imperialismus hinter sich.

Nach dem Ende des Weltkrieges vereinbarten die beiden führenden Supermächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, trotz ihrer wachsenden Rivalität die Bildung einer großen Koalitionsregierung in China. Angesichts der Zerstörungen und Verluste schien dies der vernünftigste Weg zu sein. Nach Gesprächen zwischen Chiang Kai-shek und Mao Zedong im Sommer 1945 schien ein Kompromiss in Form eines demokratischen und geeinten Chinas eine reale Möglichkeit zu sein. Doch die wachsende Feindseligkeit und der Wettlauf um strategische Positionen, welche von Japan aufgegeben worden waren, machten diese Vision zu einem flüchtigen Moment der Hoffnung ohne wirkliches Ergebnis. Ein gebeuteltes und erschöpftes China musste einen weiteren Krieg ertragen, der 1949 mit einem zuvor unwahrscheinlichen Ergebnis endete: China, das bevölkerungsreichste Land der Erde, wurde kommunistisch.

Der Aufbau des Sozialismus in der Ära Mao Zedong, 1949–1976

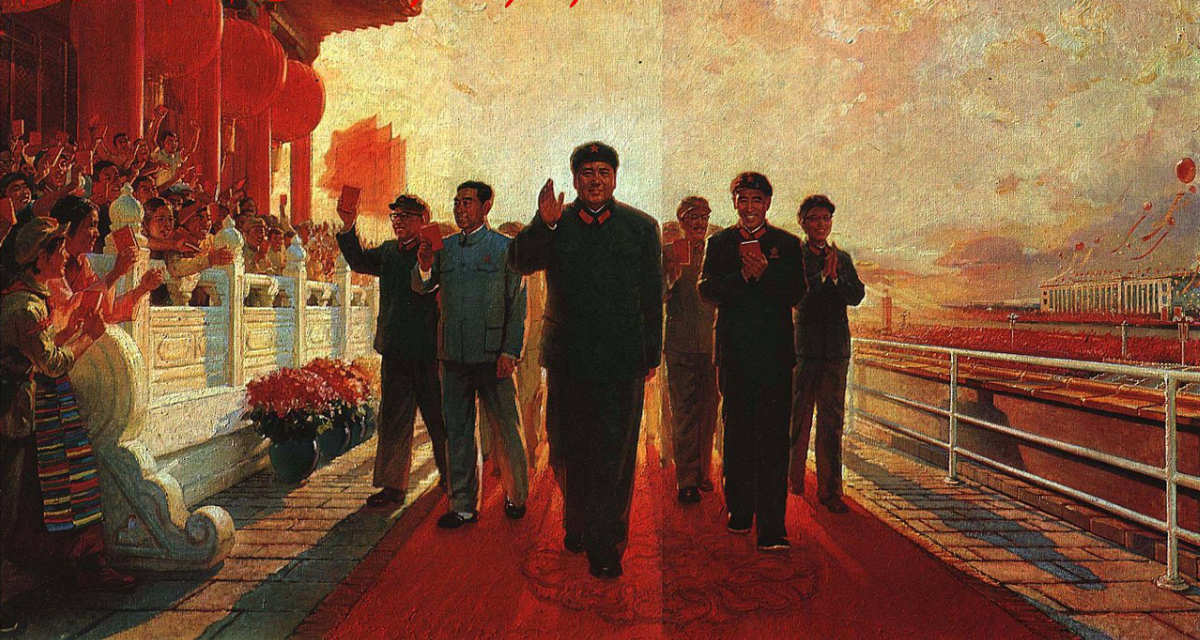

Nachdem die KP in den Jahren 1949 und 1950 die militärische Kontrolle über das chinesische Festland erlangt hatte, begann sie allmählich mit der Einrichtung einer neuen und revolutionären Zivilregierung. In den frühen 1950er Jahren waren die neuen Machthaber vor allem damit beschäftigt, neue Institutionen aufzubauen, um China in ein sozialistisches Land zu verwandeln. Dies geschah durch mehrere, parallel durchgeführte Initiativen. China ging 1950 ein Bündnis mit der Sowjetunion ein und mobilisierte nur ein Jahr nach dem Ende des Bürgerkriegs erneut Truppen für eine militärische Intervention im Koreakrieg (1950–1953) zur Unterstützung seiner neuen nordkoreanischen Verbündeten. Dieser kostspielige und brutale Krieg, den die Führer ursprünglich vermeiden wollten, zwang die Regierung, die Konsolidierung ihrer Herrschaft über China zu beschleunigen. Ende 1950 wurden dann landesweite Massenkampagnen eingeleitet, um die Opposition und die Überbleibsel der vorherigen Regierung auszuschalten. Gleichzeitig wurde eine neue Verwaltung aufgebaut und in den ländlichen Gebieten die Landreform durchgeführt. Der Medien- und Verlagssektor wurde unter die Kontrolle der Partei gebracht. Mit all diesen Prozessen konnte die KPCh neue sozialistische Institutionen etablieren, die die wirtschaftlichen Beziehungen, das tägliche Leben und die sozialen Praktiken im ganzen Land in den ersten Jahren der VR China neu gestalten sollten.

Die Landreform war das wohl wichtigste gesellschaftspolitische Ziel der KPCh. Durch eine Umverteilung des Landes sollte eine egalitärere Gesellschaft geschaffen werden, die die ländliche Armut und die wirtschaftliche Ungleichheit überwinden würde. Die KPCh verfolgte jedoch auch andere Ziele, wie etwa die Etablierung einer zentralen Kontrolle über das Land und die Erhöhung der Steuereinnahmen aus Chinas riesiger Agrarproduktion. Ihr Hauptziel bestand darin, den Landbesitz der Großgrundbesitzer zu konfiszieren und unter den ärmeren Bauern zu verteilen. Insgesamt wurde die Landreform bis Anfang 1953 ohne größere Störungen der chinesischen Agrarwirtschaft abgeschlossen. Die landwirtschaftliche Produktion stieg Anfang der 1950er Jahre sogar erheblich an – obwohl die Gewinne wahrscheinlich weniger mit der sozialen Agrarreform als vielmehr mit der Wiederherstellung der politischen Ordnung und der Wiederbelebung von Handel und Verkehr nach einem Jahrzehnt ausländischer Invasion und Bürgerkrieg zu tun hatten.

Mitte der 1950er Jahre gelangte ein Teil der chinesischen Führung um Mao Zedong jedoch zu dem Schluss, dass das Land sein Tempo auf dem Weg zum Kommunismus beschleunigen und die gesellschaftliche Transformation intensivieren müsse. Eine Reihe wachsender innerstaatlicher und internationaler Probleme legte nahe, dass eine Beschleunigung der sozialistischen Transformation die dringend benötigte Lösung bieten könnte. Innenpolitisch führte die Entscheidung Mitte der 1950er Jahre, die Planwirtschaft einzuführen, zu beträchtlichen Schwierigkeiten und erforderte eine erhebliche Steigerung der Einnahmen, die nur sehr schwer zu erreichen war. Um die Einnahmen aus dem ländlichen Raum zu erhöhen, wurde zwar die Kollektivierung auf dem Land durchgesetzt, die Produktion hingegen stagnierte.

Auf internationaler Ebene schlugen Stalins Tod 1953 und Chruschtschows kritische Abrechnung mit Stalins Herrschaft Wellen in der gesamten sozialistischen Welt. Wachsende Unzufriedenheit in den sozialistischen Ländern alarmierte die Führung in Peking und veranlasste sie, die Flucht nach vorn anzutreten. Als Antwort startete sie 1958 den „Großen Sprung“ nach vorn, der bis 1961 durchgeführt wurde. Sie wollte die wachsenden Herausforderungen bewältigen, indem Chinas Bevölkerung zu großen und schnellen Fortschritten bei der Industrialisierung und Modernisierung mobilisiert wurde. Dieses gewagte Spiel endete jedoch in einem der schlimmsten Desaster der modernen chinesischen Geschichte: Misswirtschaft und Naturkatastrophen führten zu einer Hungersnot, die über zwanzig Millionen Menschen tötete.

Kulturrevolution

Nach kurzer Atempause taumelte China mit der Großen Proletarischen Kulturrevolution in ein noch größeres Chaos. Die Kulturrevolution selbst wurde zwar von der Partei auf dem Neunten Parteitag 1969 nach nur drei Jahren zum Erfolg erklärt, aber in Wirklichkeit beherrschte sie ein ganzes Jahrzehnt. Sie kann in drei Phasen unterteilt werden: Die erste Phase dauerte zwei Jahre, von 1966 bis 1968 (obwohl die ersten Anzeichen bereits 1962 auftraten), und war von Massenbewegungen, öffentlichen Aufständen, Kundgebungen der Roten Garde und Straßenkämpfen geprägt. Die zweite Phase erstreckte sich von der zweiten Hälfte des Jahres 1968 bis 1971. Diese Zeit war geprägt von der Verschickung der Roten Garden aufs Land, dem Aufstieg der Volksbefreiungsarmee (VBA) zur Macht und den gewaltsamen Massensäuberungen während der Kampagne zur „Säuberung der Klassenränge“. Die dritte Phase von 1971 bis 1976 war die Phase, in der nach der Flucht von Lin Biao, Maos designiertem Nachfolger, eine Normalisierung und Konsolidierung einsetzte. Zusammen bilden diese drei Phasen das Jahrzehnt der Kulturrevolution.

Die Kulturrevolution war trotz ihres Namens keineswegs auf den Bereich der Kultur beschränkt. Vielmehr war sie eine gewalttätige, revolutionäre Massenbewegung, die darauf abzielte, „alle Monster und Dämonen hinwegzufegen“ und „die große proletarische Kulturrevolution bis zum Ende durchzuziehen“. Ihre erklärten Ziele waren, „alles zu stürzen“ (dadao yiqie) und einen „umfassenden innenpolitischen Kampf“ (quanmian neizhan) zu führen. Die Führer, die für eine pragmatischere und gemäßigtere Wiederanpassung eintraten – vor allem Liu Shaoqi und Deng Xiaoping – sollten entmachtet werden. Der Drahtzieher des Unheils war Mao Zedong, aber er war es nicht allein. Er hatte nicht nur erhebliche Unterstützung in der Partei, sondern in verblüffender Weise folgten ihm Millionen von Menschen, als er öffentlich zum „Aufstand“, zur „Zerstörung der vier Alten“ und zur „Bombardierung des Hauptquartiers“ aufrief und gegen die Institutionen des neuen China revoltierte. Diese Aktionen brachten die Spannungen ans Licht, die sich in den 1950er Jahren aufgebaut hatten und die sich nun ausbreiteten. Die Große Proletarische Kulturrevolution verursachte zwar keine größere Katastrophe oder Hungersnot wie der Große Sprung nach vorn, aber ihre Auswirkungen auf die chinesische Politik und Gesellschaft waren allgegenwärtig, gewalttätig und zerstörerisch und wirkten noch viele Jahre nach Ende des Jahrzehnts der Kulturrevolution nach.

Die Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping, 1976–2002

1975 starb Mao Zedong. Eine neue Führung bildete sich heraus, die vor allem wirtschaftliches Wachstum herstellen musste. 1977 begann China unter der Führung von Deng Xiaoping mutige und weitreichend Reformen im Bereich der Wirtschaft. Die Entwicklung im Zeitraum von 1977 bis 1989 war dabei eng mit den Veränderungen des internationalen Umfelds verbunden. In den 1970er Jahren waren viele tektonische Verschiebungen im Gange – wirtschaftlich, politisch, aber auch kulturell. Die Gesellschaften in Ost und West sahen sich mit beispiellosen globalen Herausforderungen wie der Ölpreiskrise von 1973 und der wachsenden wirtschaftlichen Interdependenz konfrontiert. Sehr unterschiedliche Ereignisse und Prozesse – von der Liberalisierung der Kapitalmärkte über den strukturellen Niedergang der Sowjetunion bis hin zu Amerikas Versagen in Vietnam – erschütterten die Ära des Kalten Krieges. Das Zerbröckeln der bestehenden globalen Strukturen bot China die einzigartige Chance, sowohl auf der Weltbühne als auch im eigenen Land wieder eine aktive Rolle zu spielen.

Unter Deng Xiaoping nutzte die chinesische Gesellschaft konsequent die Chancen, die sich aus einer sich verändernden Welt ergaben. Deng Xiaoping ermutigte ein neues, nichtideologisches Denken und rief seine Landsleute dazu auf, Gelegenheiten zu nutzen, um ihr Leben zu verbessern und ihre eigenen Talente und Ideen einzusetzen. Die Beseitigung ideologischer Scheuklappen ermöglichte auch gewagte Erkundungen in die chinesische Geschichte und Kultur; die 1980er Jahre wurden zu einer der liberalsten und intellektuell interessantesten Perioden in der modernen Geschichte Chinas. Restriktionen der Redefreiheit und der akademischen Selbstbestimmung wurden gelockert. Die Bereitschaft Chinas, sich ganz der Außenwelt zu öffnen, brachte nicht nur neuen Handel und Investitionen, sondern auch neues Wissen und Ideen. Der Kontakt mit der Außenwelt nahm stetig zu. Diese Entwicklungen führten zu leidenschaftlichen Debatten unter Intellektuellen darüber, wie sich die chinesische Kultur ändern und wie Chinas politisches System reformiert werden sollte. Deng Xiaoping und die anderen Führer wussten, dass die Öffnung zum westlichen Ausland Risiken mit sich brachte. Sie waren aber überzeugt davon, dass ohne Technologie- und Wissenstransfer aus dem Ausland keine erfolgreiche Modernisierung möglich sei.

Deng Xiaoping schuf auch institutionelle Bedingungen, die individuelle Initiative, Leistung und Risikobereitschaft erlaubten und förderten, während das gesamte Planungssystem und die staatlichen Unternehmen bestehen blieben. Am wichtigsten war vielleicht die Öffnung Chinas für die westlichen Märkte, insbesondere die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in die neu gegründeten Sonderwirtschaftszonen. China brachte seine Wirtschaft erfolgreich auf einen Wachstumspfad, indem es die Regeln für die staatliche Steuerung von Wirtschaftstransaktionen liberalisierte und die Steuern und Abgaben senkte.

Auch der Lebensstandard in den ländlichen Gebieten stieg. Gegen Ende der 1980er Jahre stieß dieses Modell, das auf einer Kombination von Marktliberalisierung und staatlicher Planung basierte, oft als „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ bezeichnet, an seine Grenzen. Die Wirtschaft überhitzte sich und die Regierung konnte die hohe Inflation nicht kontrollieren. Soziale Spannungen schürten politische Proteste. Studierende, städtische Fachkräfte und Arbeiter gingen auf die Straße und forderten mehr Mitsprache und politische Beteiligung.

Das Tiananmen Massaker

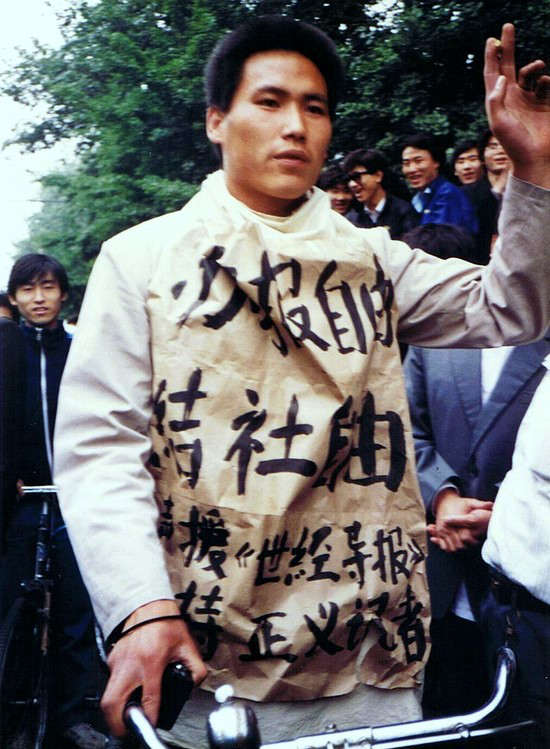

Die Demokratiebewegung von 1989 war die größte spontane Massenbewegung seit der Gründung der VR China. Die Studierenden verlangten Freiheit und Demokratie, aber ihre Proteste waren auch eine direkte Reaktion auf die aufkommenden sozialen Probleme und wirtschaftlichen Unsicherheiten Ende der 1980er Jahre. Unmittelbarer Auslöser war der plötzliche Tod Hu Yaobangs, der als Befürworter politischer Liberalisierung galt. Studenten der Universitäten in Beijing versammelten sich am 15. April 1989 auf dem Tiananmen-Platz im Zentrum Beijings, um seiner zu gedenken. Dabei wurden auch Forderungen nach mehr Freiheit und Demokratie laut. Die Demonstranten beschlossen, sich weiterhin täglich zu versammeln.

Zugleich zeigte sich, dass die städtische Bevölkerung die Demonstrationen mit Sympathie und Unterstützung begleitete. Nach einer Zeit des Zögerns veröffentlichte das Sprachorgan der Partei, die Volkszeitung (Renmin Ribao), einen Leitartikel, der die Bewegung als „Tumult“, manipuliert von „einer kleinen Handvoll Menschen mit Hintergedanken“, bezeichnete. Als Reaktion darauf gingen am 27. April rund 100.000 Studenten zusammen mit Zehntausenden Bürgern auf die Straße. Dieser Vorgang war eine beispiellose Herausforderung für Deng und die anderen Führer der Partei. Die Bewegung wuchs schnell und die Studenten verlangten, dass der Leitartikel zurückgezogen würde. Sie baten auch um einen Dialog mit den Parteiführern.

Der Wunsch nach politischer Einbindung und offizieller Anerkennung der Protestierenden am Tiananmen-Platz war für die entsetzte Partei ein Zeichen, dass die Situation außer Kontrolle zu geraten drohte. Während die Regierung von Stimmen aus der Öffentlichkeit gedrängt wurde, begrenzte Zugeständnisse zu machen, begannen einige Studenten am 13. Mai einen öffentlichen Hungerstreik. Als sich die Situation der Hungerstreikenden verschlechterte, kamen Hunderttausende städtischer Sympathisanten. Einfache Bürger gingen auf die Straße und demonstrierten zur Unterstützung der Studenten. Die Bewegung breitete sich plötzlich in insgesamt weiteren 83 Städten aus. Der Hungerstreik war ein beeindruckender Erfolg der Massenmobilisierung. Genau dieser Erfolg beunruhigte Chinas Staatsführer und veranlasste die Regierung dazu, den Ausnahmezustand auszurufen.

Der Ausnahmezustand konnte jedoch nicht durchgesetzt werden. Im allgemeinen Glauben, dass die Soldaten die Studenten auf dem Tiananmen-Platz angreifen würden, gingen die Bewohner Beijings in der Nacht vom 19. Mai zu Hunderttausenden auf die Straßen, um das Einrücken der Armee zu stoppen. Die Truppen mussten sich daraufhin zurückziehen und die Besetzung des Tiananmen-Platzes ging den ganzen Mai hindurch weiter. Das Politbüro entschied Anfang Juni jedoch, den Platz zu räumen. Am 3. Juni marschierte die Armee wieder in Beijing ein. Die Truppen trafen auf gewaltsamen Widerstand, kämpften sich am 4. Juni aber ihren Weg bis zum Tiananmen-Platz durch. Bei der gewaltsamen Räumung des Platzes kamen Hunderte ums Leben und Tausende wurden verletzt.

Durch den Einsatz des Militärs in Beijing und anderen Städten konnte die Bewegung unterdrückt werden. Die Auswirkungen der gewaltsamen Unterdrückung sind bis heute spürbar. Viele der chinesischen politischen Maßnahmen der Regierung seither stehen mit der Niederschlagung der Bewegung und den sich daraus ergebenden Konsequenzen in Zusammenhang.

Zunächst führte die Bewegung zu einer Kluft in der Partei. Premierminister und Parteigeneralsekretär Zhao Ziyang trat entschieden für Verhandlungen mit den Studenten ein, die er als „patriotisch“ bezeichnete. Er versuchte, Deng Xiaoping von der Notwendigkeit eines moderaten Kurses zu überzeugen. Deng konnte diese Sicht aber nicht akzeptieren. Nachdem er entschieden hatte, die Armee zur Zerschlagung der Bewegung einzusetzen, verlangte er von Zhao Ziyang Loyalität. Zhaos Weigerung, sich zu fügen, wurde von Deng als Versuch der Spaltung der Partei betrachtet. Als Zhao Ziyang am Abend der Niederschlagung der Bewegung unter Hausarrest gestellt wurde, wurden darüber hinaus die liberalen und prodemokratischen Gruppen in der Partei zum Schweigen gebracht. Außerdem verstärkte die Partei ihre Kontrolle über Universitäten, Studentenorganisationen, Presse und Verleger sowie Künste und Literatur. Deshalb durchlief China überraschenderweise nach der Krise von 1989 eine längere Zeit der politischen Stabilität und Konsolidierung.

Zweitens kamen Chinas Reformen zu einem temporären Halt. Es wurden konkrete Maßnahmen beschlossen, die auf eine Einschränkung der privaten Wirtschaft inklusive der TVE und auf eine Stärkung der Unternehmen im Staatsbesitz hinausliefen. Die konservative, gegen die Rolle des Marktes gerichtete Politik verursachte (neben den Sanktionen der westlichen Staaten) ein Abfallen der wirtschaftlichen Wachstumsrate. Auf der anderen Seite kühlte sich die überhitzte Wirtschaft ab und eine stabilere Wirtschaftssituation folgte. Um das Ausbrechen einer neuen wirtschaftlichen und politischen Krise zu verhindern, entschieden sich die chinesischen Führer, angeführt von Deng Xiaoping, zwar dafür, die wirtschaftlichen Reformen wiederaufzunehmen, die neuen Reformen waren jedoch systematischer und besser geplant.

Die Wiederbelebung der Beziehungen zu den USA und Europa, 1989–1992

Die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen von 1989 fielen zusammen mit dem Ende des Kalten Krieges. Die Niederschlagung der Demokratiebewegung am Tiananmen-Platz veranlasste die USA und mehrere Länder Europas, wirtschaftliche Sanktionen gegen China zu verhängen. Die chinesische Regierung war zunächst international isoliert.

Der Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde von der Führung in China mit großer Besorgnis verfolgt. Sie versuchte, Lehren aus den Ursachen und Folgen des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes in der UdSSR zu ziehen. Als Konsequenz daraus ergriff die chinesische Führung eine Reihe von Maßnahmen, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten und separatistische Bewegungen zu unterdrücken. Dazu gehörte auch eine restriktive Politik in Bezug auf politische Freiheiten und Meinungsfreiheit sowie eine Ausweitung der Kontrolle in Regionen wie Tibet und Xinjiang, die (damals wie heute) separatistische Bewegungen aufweisen. Die chinesische Führung betonte seither auch regelmäßig die Bedeutung von Einheit und Stabilität für die Entwicklung des Landes und die Notwendigkeit, die Autorität der Kommunistischen Partei zu stärken.

China stellte bis 1992 alle Reformen ein. Konservative Stimmen in der Partei schlugen sogar eine Rückbesinnung auf die Planwirtschaft vor und sprachen sich mit Verweis auf das Ende des Kommunismus in Osteuropa gegen eine weitere Liberalisierung der Gesellschaft aus. Für kurze Zeit sah es so aus, als ob China tatsächlich die Uhr zurückdrehen würde.

1992 intervenierte Deng Xiaoping und schlug eine neue Strategie vor. Marktorientierte Reformen sollten nun auf die gesamte Wirtschaft ausgedehnt werden und konkrete Änderungen im Staatssektor, im Steuerwesen, im Bankwesen, im Unternehmenssystem und im Devisenhandel umgesetzt werden. Diese Strategie legte den Grundstein für eine atemberaubende Entwicklung, die China in die Reihen der wirtschaftlichen Supermächte katapultierte.

Außerdem sollten die Beziehungen zu den USA und anderen westlichen Ländern wiederhergestellt werden, denn das wurde für die Fortsetzung der wirtschaftlichen Reformen in China als wichtig angesehen.

Die USA waren diesem Ansinnen gegenüber offen. Nach dem Ende des ersten Golfkriegs verstärkten die USA ihr Engagement im Nahen Osten. Gleichzeitig verlangte auch die mit dem Aufkommen des Nationalismus und ethnischen Konflikten sich verschlechternde außenpolitische Lage in Osteuropa und der Sowjetunion die Aufmerksamkeit des Westens. Daher schienen Entspannung und eine Rückkehr zur Normalität in den Beziehungen mit China notwendig, um sich auf die Brennpunkte in Osteuropa und im Nahen Osten konzentrieren zu können. Im Herbst 1991 war die US-Administration bereits bereit, die Sanktionen aufzuheben. Die Verbesserung dieser Beziehungen wurde in den späten 1990er Jahren schrittweise weitergeführt und gipfelte in Jiang Zemins USA-Besuch 1997 und Präsident Bill Clintons Besuch in China 1998.

Die Fortsetzung der Wirtschaftsreformen in den 1990er Jahren

Damit waren die außenpolitischen Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Reformen gegeben. Es gab jedoch einige substanzielle Unterschiede zwischen der Reformpolitik vor und nach 1989. Die Reformmaßnahmen nach 1993 hatten eine klare Systematik, welche in einem klaren Kontrast zum experimentellen Charakter der 1980er Jahre stand.

Zuerst und am wesentlichsten war vielleicht die Stärkung des Wettbewerbs zwischen Kreisen und Provinzen. Seit 1949 hatte China bereits ein System entwickelt, in dem lokale Kader um die Aufmerksamkeit und Ressourcenverteilung der Zentralverwaltung wetteiferten. Dieser Wettbewerb verstärkte sich in den 1990er Jahren mit dem Wachstum des BIP, Exporten, und dem Zufluss von ausländischen Investitionen. Insgesamt wurden in der Konkurrenz der Landkreise untereinander zunehmend ideologische und politische Aspekte durch wirtschaftliche Indikatoren ersetzt. Die kommunalen Verwaltungen hatten damit einen starken Anreiz für die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum. Wachstum in den Gemeinden vor Ort ermöglichte den Aufstieg lokaler Politiker in nationale Ämter, wo Anerkennung, Beförderungen und Boni lockten. Wirtschaftliches Wachstum erhöhte auch die Staatseinnahmen und Gewinne der TVEs (Township and Village Enterprises), in die die Kommunen oft investiert hatten. Chinas Lokal- und Provinzregierungen wurden damit zu engagierten Förderern des Wachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Wettbewerb trieb den bestehenden „Investitionshunger“ an, der in der chinesischen Wirtschaft seit den 1990er Jahren sichtbar war. Lokalverwaltungen widersetzten sich gelegentlich sogar zentralen Aufrufen, im Auf- und Ausbau von Anlagen und Infrastruktur Zurückhaltung walten zu lassen. Der Wettbewerb um wirtschaftliche Entwicklung ist ein wichtiges Merkmal der chinesischen Reformen, besonders im Vergleich zur Lage in vielen Entwicklungsländern, wo kommunale Verwaltungen eher an Ressourcenextraktion als an Wachstumsförderung interessiert sind.

Als zweite Maßnahme entwertete China den Renminbi zu Beginn des Jahres 1994 effektiv um 33 Prozent. Bis dahin hatte China zwei offizielle Währungssysteme (für Ausländer mit Devisen und für die chinesische Bevölkerung) mit verwirrend unterschiedlichen Umtauschraten – unvorteilhafte für Ausländer und bessere für ausgewählte chinesische Unternehmen. Es gab auch einen florierenden Schwarzmarkt und Korruption im großen Maßstab. Als Teil der Veränderungen vereinte China die beiden Währungssysteme und setzte die Rate für Ausländer etwa auf dasselbe Niveau, das intern von chinesischen Unternehmen auf den Swap-Märkten gezahlt wurde. Die Entwertung half dabei, chinesische Exporte zu erhöhen, und es machte ADI (Ausländische Direktinvestitionen) attraktiver. Da Chinas Anteil an der globalen Wirtschaft relativ klein war, protestierten die USA und andere Länder damals nicht gegen die Abwertung. Drittens wurden die Barrieren der Land-zu-Stadt-Migration gesenkt. Mobilitätsbarrieren durch ein striktes Registrierungssystem des Wohnortes, genannt Hukou-System, hatten nicht nur den Transfer von Arbeit, sondern auch von Kapital, Gütern und Ideen entlang regionaler Grenzen unter dem Plansystem beschränkt. Migranten aus den ländlichen Gebieten wurde es nun aber ab Mitte der 1990er Jahre erlaubt, sich temporär zum Arbeiten in den städtischen Gebieten aufzuhalten. Sie durften jedoch ihren Wohnsitz nicht dauerhaft verlegen. Die Lockerungen führten zu einem beständigen Anstieg der Zahl der Arbeitsmigranten vom Land in die Staat und stellte der wachsenden städtischen Industrie einen großen Pool an günstigen Arbeitskräften zu Verfügung.

Viertens unternahm die Regierung Schritte zur fiskalischen Stärkung des Zentralstaats. 1994 wurden Steuerreformen durchgeführt, die Chinas Finanzen auf eine solide Grundlage stellten. Durch die erweiterte Steuerbasis konnte die Regierung sich steigende Erlöse sichern und den zentralen Haushalt stärken. Als Antwort auf die von den Reformen verursachte wachsende Arbeitslosigkeit wurde ein rudimentäres Sicherheitsnetz für die städtische Bevölkerung in Form von Arbeitslosenversicherung, Anti-Armut-Programmen, die eine minimale Existenzgrundlage garantierten, sowie eines neustrukturierten Rentensystems finanziert.

Mehr Wettbewerb und Erleichterung ausländischer Investitionen

Mitte der 1990er Jahre lockerte China außerdem die Restriktionen für ausländische Direktinvestitionen und den Erwerb von Eigentum durch Ausländer. Dies führte zu einer starken Zunahme ausländischer Investitionstätigkeit. Als Folge schaffte das dramatische Wachstum von Anreizen, Mobilität und Märkten beispiellose Möglichkeiten für die Gründung von neuen Firmen und die Expansion bestehender in, und ausländischer Firmen in neue Märkte. Die Zahl der produzierenden Unternehmen stieg von 377.300 im Jahr 1980 auf fast acht Millionen im Jahr 1996.

Eine andere Maßnahme, die die Haushaltssituation des Zentralstaats verbesserte, waren die massiven Kürzungen im Bereich der Staatsunternehmen (state-owned enterprise, SOE). Die SOEs wurden dem offenen Wettbewerb ausgesetzt und hatten auf der Finanzierungsseite strengere Budgetbeschränkungen. Tausende von unprofitablen Firmen im Staatsbesitz mussten geschlossen werden. Viele kleine und mittlere Firmen im Staatsbesitz und noch mehr Gemeinde- und Dorfunternehmen wurden während dieser Zeit an inländische und ausländische Privatunternehmer veräußert. Der Staatssektor wurde auf diese Art effektiv reduziert.

Die bereits 1992 herausgegeben Richtlinien über den Betrieb von Staatsunternehmen gaben den Managern der SOEs mehr Autonomie bei Einstellungen, Entlassungen, Festsetzung der Gehälter und Veräußerung oder Erwerb von Firmeneigentum. Innerhalb eines Jahrzehnts entließen die SOEs 45 Millionen Arbeiter, und insgesamt schrumpfte die Belegschaft der Staatsfirmen durch Pensionierungen und Wegfall offener Stellen um weitere 33 Millionen Arbeiter, was insgesamt einer ca. vierzigprozentigen Reduktion der Belegschaft gleichkam. Nur die größten und profitabelsten Firmen, meistens mit Monopolstellung oder in strategischen Bereichen, blieben in Regierungshand. Mehr als tausend große Staatsunternehmen wurden an die Börse gebracht. Insgesamt war der Staat entschlossen, „nationale Champions“ im Staatsbesitz zu behalten.

Die chinesische Regierung bemühte sich aktiv darum, Monopole der Staatsunternehmen zu vermeiden. Im Allgemeinen konkurrieren mindestens zwei große Firmen in jedem Marktsegment. Zum Beispiel teilen sich die China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (PetroChina) und China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) den Ölmarkt, während China Mobile, China Unicom und China Telecom den Telekommunikationsmarkt unter sich aufteilen. Alle diese Firmen sind im zentralen Besitz von SASAC. In der Luftfahrtindustrie gibt es drei große zentrale Luftfahrtgesellschaften – Air China, China Eastern und China Southern – sowie mehrere kleinere öffentliche und private Luftfahrtgesellschaften. Diese Konstellationen sind das Ergebnis von aktiven Strukturierungs- und Umstrukturierungsinitiativen der chinesischen Regierung. Auf der einen Seite wurde das Bestehen von Marktmonopolen, die als ineffizient und leicht korrumpierbar galten, verhindert. Auf der anderen Seite behielt der Staat die Kontrolle über die strategischen und sensiblen Bereiche. Das Ergebnis ist das heutige System des strukturierten Wettbewerbs unter den Unternehmen im Staatsbesitz. Aufgrund dieser bedeutenden institutionellen Innovation stabilisierte und erholte sich der Staatssektor.

Der WTO-Beitritt

Ende 1999 wurde schließlich nach jahrelangen Verhandlungen das Abkommen über Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation (WTO) geschlossen. Die offizielle Mitgliedschaft begann 2001. Die WTO-Mitgliedschaft schrieb nicht nur eine viel größere Öffnung für Importe fest, sondern auch eine Reihe von Grundregeln, die es ausländischen Investoren und Unternehmen erlaubten, frei auf dem chinesischen Binnenmarkt zu verkehren und zu verkaufen. China verpflichtete sich zur Einhaltung der WTO-Regeln und -Richtlinien betreffend internationale Urheberrechtsgesetze, Marken, Visa, Geschäftslizenzen und den Schutz von inländischen Industrien.

Insgesamt war die Zeit der 1990er Jahre in wirtschaftlicher Hinsicht die bedeutendste und erfolgreichste Phase der Reformpolitik, weit mehr als die 1970er und 1980er Jahre. Anstatt sich auf bestehende Reformen und administrative Anpassungsmaßnahmen zurückzuziehen, verließ sich Premier Zhu Rongji vor allem auf eine strikte Geldpolitik und engere Haushaltsbeschränkungen, um eine schmerzhafte, aber notwendige Restrukturierung des öffentlichen Sektors voranzubringen, oft gegen die Eigeninteressen von Regierung und lokaler Ebene. Wettbewerb wurde in allen Bereichen zugelassen, dabei aber sollten die Interessen und Ressourcen des Zentralstaates bewahrt bleiben.

Zaghafte politische Reformen

Die politischen Reformen waren weit weniger ehrgeizig als die wirtschaftlichen, nichtsdestotrotz kam es auch hier zu Veränderungen. Obwohl die Partei eine umfassende Reform des politischen Systems ablehnte, erlaubte sie schrittweise begrenzte Veränderungen auf lokaler Ebene.

Maßvolle institutionelle Reformen wurden in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Recht und Kommunalverwaltung eingeleitet. Eine Folge dieser Reformen war die Umwandlung des alten Kadersystems in ein System des öffentlichen Dienstes, das sich teilweise auf das historische Vorbild des kaiserlichen Prüfungssystems stützte. In diesem Zusammenhang führte China auch standardisierte Prüfungen für Beamte in seiner Zentralregierung ein – ein wichtiger Meilenstein für den Übergang zu einem transparenten und leistungsorientierten Einstellungsverfahren auf der Basis von klar definierten Kriterien. Offene und gleichwertige Prüfungen wurden auf allen Ebenen konsequent umgesetzt, um sicherzustellen, dass der Aufstieg wettbewerbs- und qualifikationsbasiert war. Für eine Karriere im öffentlichen Dienst war die Parteimitgliedschaft nicht mehr erforderlich (obwohl bis heute 80 % aller Beamten Parteimitglieder sind). Einige heikle Positionen, wie z. B. Positionen im Personalmanagement, blieben allerdings weiterhin den Parteimitgliedern vorbehalten. Doch selbst die höchsten Regierungsposten, einschließlich der Positionen des Ministerpräsidenten und des Premierministers, gehörten offiziell zum öffentlichen Dienst. Ehrgeizige Beamte und künftige Spitzenkader mussten Prüfungen ablegen und für jede einzelne Einstiegsposition in die Zentralverwaltung mussten die Bewerber mit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden anderer Kandidaten konkurrieren. Selbst Kandidaten für die Spitzenpositionen in Staat und Regierung mussten zunächst gute Ergebnisse in Positionen auf niedrigeren Regierungsebenen erzielt haben, wobei die Leistungskriterien von Stufe zu Stufe anspruchsvoller wurden. Jede Beförderungsebene erforderte neue Bewertungen und Tests zur Überprüfung der Führungsqualitäten. China entwickelte eines der wettbewerbsfähigsten Systeme der Welt zur Einstellung und Beförderung von Regierungs- und Staatspersonal.

Bereits 1978 hatte die Regierung in ausgewählten ländlichen Gegenden Wahlen auf lokaler Ebene eingeführt. Diese Reformen wurden ab 1988 versuchsweise landesweit durchgeführt. 1998 verkündete der Nationale Volkskongress formell ein neues Grundlagengesetz für das Dorfkomitee. Das Gesetz schrieb vor, dass alle Dörfer Wahlen für ihr Dorfkomitee durchführen und sämtliche Kandidaten von den Dorfbewohnern nominiert werden sollten. Mehrere Kandidaten durften für eine dreijährige Amtszeit in den Dorfkomitees kandidieren. Die Wahlbeteiligung fiel in der Regel hoch aus. Bis 2008 hatten rund 900 Millionen Menschen in mehr als 734.000 Dörfern an den Wahlen von etwa 3,2 Millionen Dorfvorstehern teilgenommen. Diese Wahlen stellten eine bedeutende institutionelle Entwicklung dar. Durch die Institutionalisierung der Wahlen auf Dorfebene wollten die Parteiführer die lokalen Verwaltungen stärker in die Verantwortung nehmen und die Funktionalität des bestehenden Verwaltungssystems verbessern. Die Dorfwahlen zielten jedoch nicht auf eine Demokratisierung des politischen Systems ab.

Die KPCh unternahm eine Reihe von Schritten zur Reform der politischen Institutionen, zur Öffnung des politischen Prozesses und zur Ausweitung der Rechenschaftspflicht, aber diese Maßnahmen waren begrenzt und blieben hinter den umfassenderen politischen Reformen zurück, die einige Kritiker in China und im Westen forderten. Während die KPCh zu einer pragmatischeren und patriotischeren Regierungspartei wurde, kann man in keiner Weise vom Bedeutungsverlust der politischen Ideologie ausgehen: Regierungsdokumente und offizielle Medien basieren weiterhin auf einer marxistischen Weltanschauung und bleiben strikt der entsprechenden Terminologie treu.

Links und Literatur

Quellen & weitere Infos

Links:

Bundeszentrale für politische Bildung: Chinas Geschichte

China-Schul-Akademie: Zeitleiste der chinesischen Geschichte

ZDF: 1000 Jahre China – Macht, Kultur, Geschichte [Video Dokumentation]

Quellen & weitere Literatur:

- Mühlhahn, Klaus (2021): Geschichte des modernen China, München.

- Dikötter, Frank (2023): China nach Mao: der Aufstieg der Supermacht, Stuttgart.

- Schneider, Beat (2023): Chinas langer Marsch in die Moderne. Zwanzig nicht-eurozentrische Thesen, Köln.

- Spakowski, Nicola (2021): China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Stuttgart.

Mehr über die chinesische Geschichte aus dem LpB-Shop

Autor des Haupttextes: Klaus Mühlhahn; Umsetzung des Dossiers: LpB-Internetredaktion | Letzte Aktualisierung: April 2024