Dossier

Chinas Außenpolitik

Autor des Haupttextes: Lars Konheiser

Lars Konheiser ist Sinologe und Politikwissenschaftler. Aktuell forscht und lehrt er am Institut für Sinologie der Universität Freiburg und befasst sich dabei u. a. mit Chinas gegenwärtiger Rolle in der internationalen Politik. Seine Promotion handelt von den politischen und gesellschaftlichen Dimensionen des Wintersports in der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist er als freier Mitarbeiter für die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg tätig.

Die Volksrepublik China (VR China) ist das zweitbevölkerungsreichste und das flächenmäßig viertgrößte Land der Welt. Zudem hat China nach den USA die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft. Infolge seines wirtschaftlichen Aufstiegs hat China zunehmend auch geo- und außenpolitisch an Bedeutung und Einfluss gewonnen. Seitdem wuchsen die Ambitionen des Landes, sich als globale Großmacht zu etablieren, welche die internationale Politik maßgeblich mitgestalten kann. Diese Entwicklung hat sich insbesondere seit der Machtübernahme Xi Jinpings als Parteichef und Staatspräsident im Jahr 2012 bzw. 2013 rasant beschleunigt und resultierte im heute omnipräsenten Konkurrenzkampf mit den USA.

Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts sind sowohl die Rhetorik als auch das außenpolitische Handeln der VR China erkennbar selbstbewusster, teils gar aggressiv geworden. Deutlich sichtbar ist dies an Chinas zahlreichen militärischen Manövern sowie an seinem immer aggressiver werdenden Auftreten auf dem internationalen Parkett. Mitunter werden unverhohlen (wirtschafts-)politische und militärische Drohungen gegenüber anderen Ländern ausgesprochen. Das erklärte Ziel der politischen Führungsriege um Xi Jinping ist die Schaffung einer neuen Weltordnung, in der China die Spielregeln der internationalen Politik vorgibt und die USA als führende Weltmacht ablöst.

In unserem Dossier zeichnen wir die Entwicklung der chinesischen Außenpolitik von 1949 bis heute nach und beleuchten Chinas gegenwärtige außenpolitische Strategie: Was sind Chinas Pläne für die internationale Politik? Worum geht es beim Konflikt mit Taiwan? Und wie steht China zu den USA, Russland und seinen Nachbarstaaten?

Chinas heutige Außen- und Geopolitik

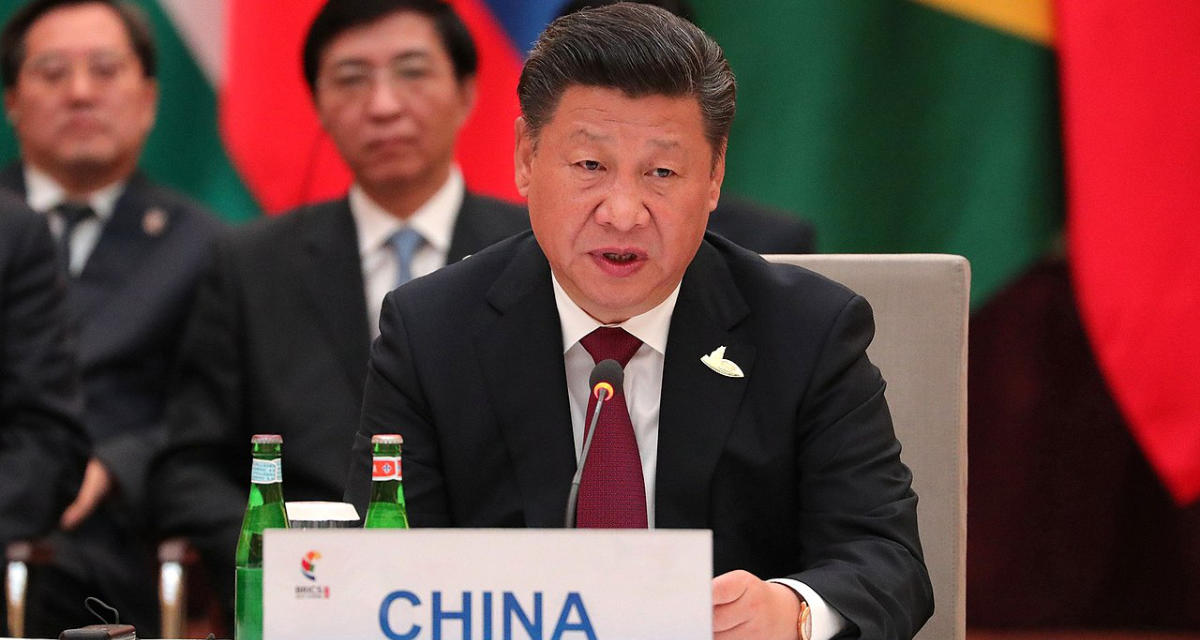

Unter der Führung Xi Jinpings hat sich Chinas Auftreten auf dem internationalen Parkett deutlich gewandelt: Sowohl rhetorisch als auch politisch und militärisch tritt China seit 2012, als Xi Parteichef der Kommunistischen Partei wurde, deutlich selbstbewusster, zum Teil gar aggressiv gegenüber anderen Staaten und weiteren Akteuren der internationalen Politik auf. Zwar sind Begriffe wie „Frieden“ und „Harmonie“ im außenpolitischen Kontext auch weiterhin Teil offizieller Partei- und Staatsterminologie, jedoch weicht Chinas tatsächliches außenpolitisches Handeln unter Xi Jinping immer öfter von diesen warmen Worten ab. Dies hängt vor allem mit den im Vergleich zu vorherigen Jahrzehnten ambitionierteren und offensiver angegangenen geo- und außenpolitischen Zielen Xi Jinpings zusammen, der China unter allen Umständen und notfalls mit allen Mitteln noch während seiner Regentschaft als (geo-)politische globale Großmacht etablieren möchte.

Chinas außenpolitische Vision unter Xi Jinping: Die „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“

Für Xi Jinpings außenpolitische Strategie spielen Begriffe wie „Frieden“, „Gemeinschaft“ und „Harmonie“ – gerade in offiziellen Diskursbeiträgen – weiterhin eine wichtige Rolle. An der Rhetorik der höchsten politischen Ebene scheint sich im Vergleich zu vorherigen Führungsgenerationen auf den ersten Blick kaum etwas geändert zu haben. Allerdings wird bei genauerer Betrachtung von Xi Jinpings außenpolitischer Vision mit dem pathetischen Titel „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ deutlich, dass Chinas globale Ambitionen unter Xi deutlich klarer und vor allem umfassender formuliert werden als unter dessen Vorgänger Hu Jintao. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass dieses Konzept nicht nur die außenpolitische Linie der VR China unter Xi vorgibt, sondern vielmehr als Entwurf einer neuen Weltordnung, in der China eine führende Rolle einnehmen soll, betrachtet werden kann.

Der Begriff „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ tauchte zwar erstmals bereits unter Hu Jintao auf, wurde jedoch erst von Xi Jinping 2015 vor den Vereinten Nationen (UN) und damit auf der größten globalen politischen Bühne als umfassende Vision für eine zukünftige Weltordnung vorgestellt. Zudem gab er die tatsächliche Etablierung dieser Weltordnung als Chinas großes, langfristiges außenpolitisches Ziel aus.

Seit der Rede 2015 ist das größtenteils vage formulierte Konzept ein fester Bestandteil chinesischer Reden sowohl innerhalb der UN-Institutionen als auch im Kontext anderer bilateraler und multilateraler Treffen und Foren, an denen China beteiligt ist, geworden. Außerdem findet sich der Begriff „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ mittlerweile in zahlreichen UN-Resolutionen, z. B. des UN-Menschenrechtsrats, wieder.

Konkret sieht das Konzept die Schaffung einer globalen Ordnung vor, die sich durch dauerhaften Frieden, allgemeine Sicherheit, gemeinsamen Wohlstand sowie die Inklusion aller Staaten und Menschen in die globale Ordnung auszeichnet. Häufig ist dabei von einer „Win-Win-Kooperation“ die Rede: Alle Akteure der internationalen Politik sollen von der vorgesehenen neuen internationalen Ordnung profitieren. Imperialistische und ausbeuterische Praktiken seitens besonders mächtiger Staaten gelte es demnach strikt zu unterbinden. Außerdem solle die globale gleichberechtigte Zusammenarbeit dazu führen, dass eine ökologisch nachhaltige Welt geschaffen wird und der Klimawandel somit geneinsam von allen Staaten effektiv bekämpft wird. Diese Ideale stehen offenkundig mit den allgemeinen Zielen und Idealen der Vereinten Nationen in Einklang. Entsprechend betonen chinesische Außenpolitiker stets explizit die zentrale Rolle der UN-Institutionen für die Umsetzung dieser Ideale.

Das Prinzip der territorialen Integrität und Nichteinmischung

Ein weiterer zentraler Punkt in Xis Konzept ist die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität aller Staaten. Demnach soll keine äußere Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten, auch nicht durch die UN, toleriert werden. Vielmehr solle die internationale Zusammenarbeit primär auf die Stärkung des Handels und der Entwicklungszusammenarbeit ausgerichtet werden, sodass sich alle Staaten der globalen Gemeinschaft ohne politische Einmischung von außen wirtschaftlich und sozial entwickeln können.

Innenpolitische Fragen, inklusive Menschenrechtsfragen, sollen entsprechend der Wahrung des Prinzips der staatlichen Souveränität dabei explizit keine Rolle spielen und den einzelnen Staaten selbst überlassen bleiben. Denn obwohl die Gewährleistung von Menschenrechten für alle Menschen ebenfalls Teil der Vision ist, gilt es laut Xis Konzept zuallererst für kollektive globale Entwicklung zu sorgen. Politische und zivile Rechte für Individuen können gemäß der offiziellen chinesischen Menschenrechtsauffassung ohnehin erst dann realisiert werden, wenn ein Land einen gewissen Lebensstandard für seine Bevölkerung gewährleisten kann.

Wirtschaftliche und soziale Entwicklung und damit ein kollektives Recht auf Subsistenz haben nach der offiziellen chinesischen Position Vorrang vor individuellen Freiheitsrechten. Das Konzept der „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ ist demzufolge ein eindeutig auf die internationalen Beziehungen beschränktes Konzept, welches die Wahrung staatlicher Souveränität in allen innenpolitischen Fragen als notwendige Bedingung für die Schaffung einer friedlichen, gleichberechtigten und harmonische globalen Ordnung voraussetzt. Xi führt damit die Tradition seiner Vorgänger fort, alles Weitere dem Prinzip der nationalen Souveränität unterzuordnen.

Die Menschenrechtslage in China

Unter Xi Jinping hat sich die Menschenrechtslage zunehmend verschlechtert. Die Zivilgesellschaft wurde dezimiert, zahlreiche Regierungskritiker verhaftet, die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt und die technologisch gestützte Massenüberwachung der Bevölkerung ausgebaut. Den Vorwurf der Missachtung der Menschenrechte kontert das Regime mit dem Hinweis, dass die Menschenrechte nicht überall auf der Welt gleich seien. Gibt es eigene chinesische Menschenrechte?

China verfolgt sein Ziel einer neuen Weltordnung mit Nachdruck

Wie zuvor erläutert, sind die unter Hu Jintao häufig verwendete Begriffe wie „Frieden“ und „Harmonie“ weiterhin ein wichtiger Bestandteil der außenpolitischen Rhetorik der VR China. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch erkennen, dass Chinas Ziel, eine neue, multipolare Weltordnung mit einer gestärkten Position Chinas und einer erheblich geschwächten Position der USA zu schaffen, unter Xi Jinping deutlich offensiver und strategischer verfolgt wird als noch unter Hu Jintaos Führung. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass die von Xi proklamierten Ideen mittlerweile teils wortwörtlich Einzug in zahlreiche internationale Resolutionen, Abkommen und Verträge zwischen Staaten gehalten haben. Auf dem von China angestrebten Weg zur Umgestaltung der globalen Machtverhältnisse ist dies ein großer Schritt. Die Ära, in der die VR China sowohl rhetorisch als auch tatsächlich einen weitgehend zurückhaltenden außenpolitischen Kurs fuhr, ist vorüber.

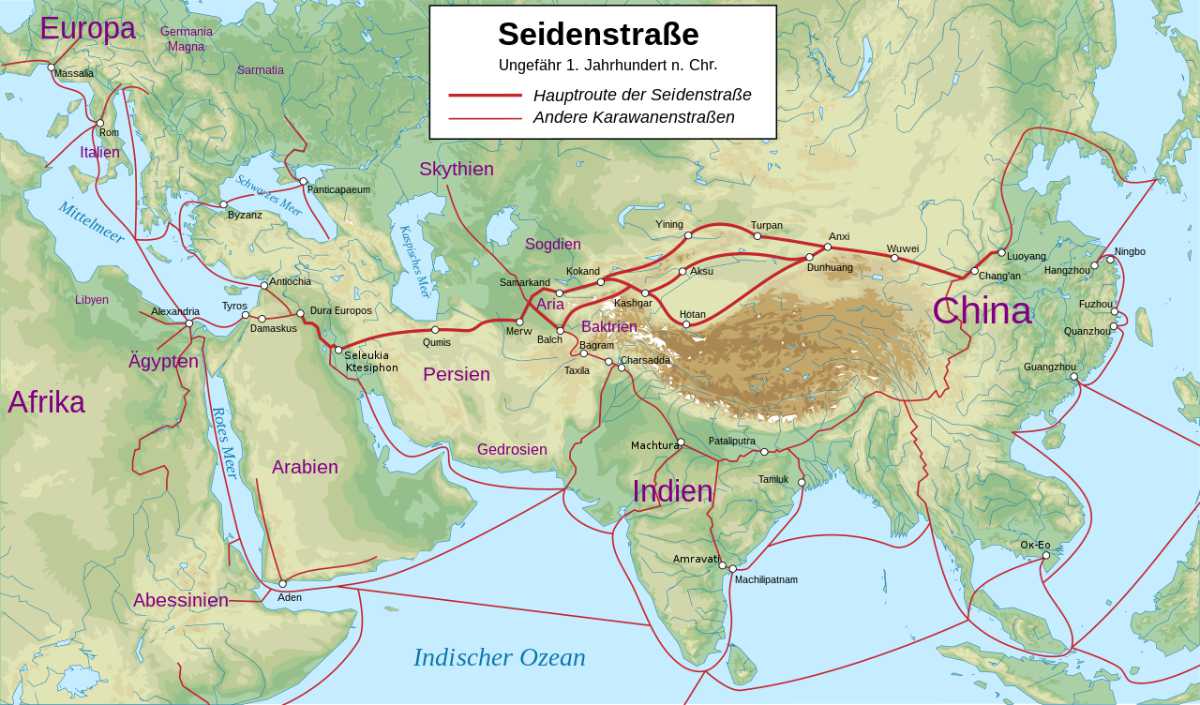

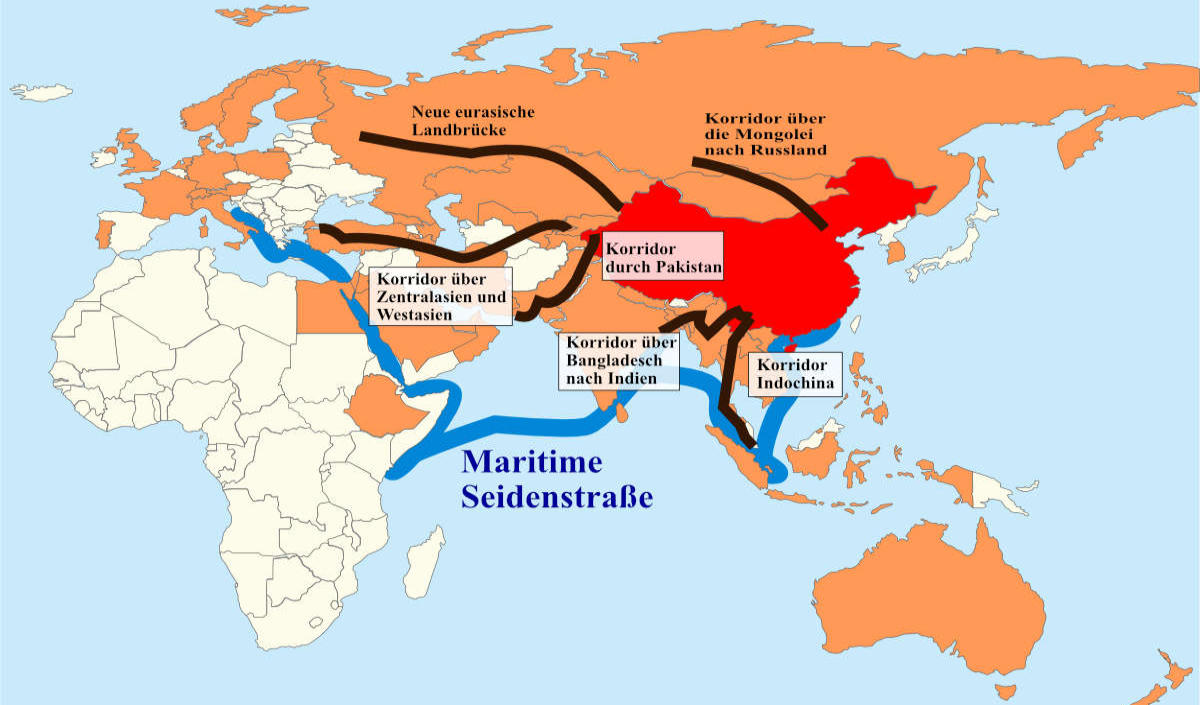

Die Neue-Seidenstraße-Initiative: China als globale Wirtschaftsmacht

Als „Neue Seidenstraße“ werden von der VR China initiierte und koordinierte internationale Projekte zum Auf- und Ausbau globaler Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der Volksrepublik und über 100 weiteren Ländern bezeichnet. Der Name dieses global angelegten wirtschaftspolitischen Großprojekts ist eine Referenz auf die historische Seidenstraße der Antike und des Mittelalters, durch die die historische Bedeutung des heutigen Projekts hervorgehoben werden soll. Das Großprojekt wird offiziell seit 2013 geplant und umgesetzt.

Die „Neue Seidenstraße“ ist als zentraler Eckpfeiler der von Xi angestrebten und maßgeblich von China mitbestimmten künftigen Weltordnung vorgesehen. Denn auch wenn die „Neue Seidenstraße“ primär den Auf- und Ausbau von Handels- und Infrastrukturwegen zum Ziel hat, führt die Umsetzung des wirtschaftspolitischen Großprojekts schrittweise zu einer Zunahme Chinas (geo-)politischer Macht: Als wirtschaftliche Großmacht kann China die Vertragsbedingungen mit Staaten, die Teil der „Neuen Seidenstraße“ werden möchten, größtenteils vorgeben und zu eigenen Gunsten gestalten. Dadurch entstehen oftmals wirtschaftliche Abhängigkeiten anderer Staaten zur VR China. Kann ein Staat in einem solchen Fall Vertragsbedingungen, wie beispielsweise die termingemäße Rückzahlung von Krediten, nicht mehr erfüllen, bietet sich für China die Möglichkeit, seinen wirtschaftlichen Einfluss in politischen Einfluss umzumünzen.

Die wirtschaftliche Dimension der Neuen Seidenstraße

Die Korridore der Neuen Seidenstraße reichen von Westchina über Zentralasien nach Europa, von Nordchina in die Mongolei und Russland, von Südchina nach Südostasien und über Wasser nach Indien, Afrika und Europa. Entlang der Seidenstraße liegen heute etwa 65 Prozent der Weltbevölkerung und 40 Prozent des globalen BIP. Auch Italien ist als G7-Land beteiligt.

Die Transit- und Zielländer der Seidenstraßen-Politik sind höchst heterogen: von wirtschaftsstarken bis zu den ärmsten Ländern der Welt. Es haben bisher schon fast 150 Länder Memoranda mit China über die BRI geschlossen.

Erfahren Sie mehr über die wirtschaftspolitische Dimension der Neuen Seidenstraße

Denkbar ist etwa ein Schuldenerlass im Gegenzug für die Unterstützung chinesischer Positionen in Institutionen wie dem UN-Menschenrechtsrat. Obwohl es für derlei bilaterale Absprachen selten konkrete Belege gibt, ist zu beobachten, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Staaten, vor allem Entwicklungsländer in Asien und Afrika, in wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse zur VR China geraten sind. Ein medial viel beachtetes Beispiel für genau solch eine Entwicklung ist Sri Lanka. Inwieweit China in diesem und anderen Fällen tatsächlich seine wirtschaftliche Macht konkret in politische Macht umgemünzt hat, lässt sich zwar nur schwer beurteilen, Hinweise finden sich jedoch allemal: Zum Beispiel beim Blick auf die erkennbar wachsende internationale Unterstützung Chinas und seiner Vorhaben in zahlreichen internationalen Organisationen durch Staaten, die im Rahmen der „Neuen Seidenstraße“ enge wirtschaftliche Bindungen zur VR China aufgebaut haben.

Darüber hinaus ist die Kontrolle von globalen Handelswegen, welche China durch den Aufbau der „Neuen Seidenstraße“ zweifelsohne erlangt, ein zentraler Bestandteil geopolitischer Macht. Inwiefern die Kontrolle bestimmter Handelswege gezielt zur Ausübung politischer Macht genutzt werden kann, hat zuletzt auf erschreckende Art und Weise Russlands Blockade des Getreidehandels zwischen der Ukraine und insbesondere dem afrikanischen Kontinent im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gezeigt. Die „Neue Seidenstraße“ ist demzufolge nicht nur als global angelegtes Handels- und Infrastrukturprojekt zu betrachten, sondern auch als politisches Mittel Chinas zum Ausbau seiner (geo-)politischen Macht.

Chinas wachsender Einfluss in internationalen Organisationen

Die Regierung der VR China betrachtet sowohl die Institutionen der Vereinten Nationen als auch andere multilaterale Organisationen als essenziell für die Ausübung von politischer Macht im internationalen Raum. Der unter Jiang Zemin und Hu Jintao eingeschlagene Weg wird damit unter Xi weitergegangen. Dies zeigt sich zum einen daran, dass sowohl Xi Jinping als auch chinesische Diplomaten die Wichtigkeit der UN in ihren Reden stets hervorheben. Zum anderen spricht auch der in vielen Fällen erfolgreiche Versuch, das Konzept der „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ in internationalen Abkommen und Verträgen zu verankern, für diese Feststellung. Hinzu kommt, dass die USA als führende Weltmacht ihren Einfluss auf die internationale Politik jahrzehntelang nicht zuletzt durch ihren Einfluss in internationalen Organisationen bzw. auf deren Gestaltung und Handeln erlangt, ausgebaut und schließlich auch (geo-)politisch geltend gemacht haben. Als Beispiele hierfür sind die Vereinten Nationen und ihre Suborganisationen, die NATO oder auch der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank zu nennen. Diesen Weg zur globalen (geo-)politischen Macht haben die politischen Eliten der VR China aufmerksam verfolgt und orientieren sich nun auf ihrem eigenen Weg zur Großmacht daran.

China im UN-Menschenrechtsrat

In den Institutionen der UN zeigt sich Chinas Streben nach Macht vor allem daran, dass die Volksrepublik neben dem bereits bestehenden Einfluss auf die globale Politik, den sie als ständiges Mitglied und somit Vetomacht des UN-Sicherheitsrats bereits seit 1971 hat, auch in anderen UN-Institutionen versucht, einen möglichst großen Einfluss auf Strukturen, Verfahren und Entscheidungen zu erlangen. Exemplarisch hierfür steht Chinas Rolle im UN-Menschenrechtsrat: Nach dem Tian‘anmen-Massaker 1989 sah sich Chinas Regierung heftiger internationaler Kritik ausgesetzt, woraufhin chinesische Diplomaten spätestens mit der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 begannen, die internationale Menschenrechtspolitik aktiv mitzugestalten, anstatt wie bis dato lediglich passiv auf Kritik zu reagieren. Damals wurde auf Drängen Chinas die Bedeutung des kollektiven Rechts auf wirtschaftliche Entwicklung als zentrales Menschenrecht hervorgehoben und gewann damit konkrete politische Relevanz. Für die VR China wurde es angesichts der eigenen rasanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung jener Jahre deutlich einfacher, die Menschenrechtssituation im eigenen Land positiv darzustellen.

Später setzten sich Vertreter der VR China zudem erfolgreich dafür ein, künftig weniger gegen einzelne Staaten gerichtete Menschenrechtsresolutionen zu verabschieden. Außerdem erwirkten sie bei der Gründung des Menschenrechtsrats, der 2006 die UN-Menschenrechtskommission ersetzte, dass Entwicklungs- und Schwellenländer gegenüber den westlichen Industriestaaten fortan die Mehrheit in dieser zentralen Institution der internationalen Menschenrechtspolitik innehatten. In der Folge gestaltete die VR China, wann immer ihre diplomatischen Vertreter Mitglieder des Organs waren, die internationale Menschenrechtspolitik im Sinne der chinesischen Regierung maßgeblich mit.

Im Jahr 2017 wurde eine Resolution durch den Menschenrechtsrat verabschiedet, die explizit und wortwörtlich die Verwirklichung von Xis außenpolitischer Vision einer „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ als Ziel der internationalen Menschenrechtspolitik formulierte. Auch die chinesische Perspektive der Menschenrechte mit einer Priorisierung des kollektiven Rechts auf Entwicklung statt individueller Freiheitsrechte wurde durch die Resolution unterstrichen. Spätestens unter Xi Jinpings Führung gelang es der VR China demnach, den UN-Menschenrechtsrat für die politischen Ziele der chinesischen Führung einzuspannen.

Ein derartiges, strategisches Vorgehen über Jahre hinweg lässt sich auch in anderen Politikfeldern und weiteren UN-Institutionen beobachten. Chinas Agieren im UN-Menschenrechtsrat dient als anschauliches Beispiel.

China als Organisator neuer Interessenskoalitionen

Um sich innerhalb der UN-Institutionen und anderen internationalen Organisationen die Unterstützung anderer Staaten zu sichern, setzt die VR China einerseits auf informelle multilaterale Organisationen wie die sogenannte „Like Minded-Group“: Dies ist ein informeller Zusammenschluss von insgesamt rund 24 Entwicklungs- und Schwellenländern, die überwiegend autokratisch regiert werden und im Allgemeinen ähnliche politischen Interessen haben. Häufig stimmen diese Staaten in UN-Institutionen geschlossen ab. Als wirtschaftliche Großmacht und politisches Schwergewicht hat China einen maßgeblichen Einfluss auf das gemeinsame Abstimmungsverhalten dieser Gruppe von Staaten. Die Verabschiedung der zuvor thematisierten Menschenrechtsresolution von 2017 ist ebenfalls auf die Stimmen der Mitgliedsstaaten der „Like Minded-Group“ zurückzuführen.

Andererseits versucht die VR China vermehrt, eigene internationale Organisationen und Vereinigungen zu erschaffen, die in Konkurrenz zu den meist von westlichen Staaten, insbesondere den USA, gegründeten bzw. geprägten Organisationen treten. Diese Bemühungen fanden bereits unter Jiang Zemin und Hu Jintao statt, wurden aber unter Xi Jinping nochmals verstärkt. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die 2006 gegründete Vereinigung „BRICS“, die Anfang 2024 erweitert wurde und seitdem auch als „BRICS plus“ bezeichnet wird: Hierbei handelt es sich um eine Vereinigung von ursprünglich vier Staaten – Brasilien, Russland, Indien und China –, zu denen 2011 Südafrika hinzukam. 2024 traten Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate der Vereinigung bei.

Als loser Zusammenschluss von Staaten des Globalen Südens verfolgen die BRICS-Staaten das Ziel, die Dominanz der etablierten westlichen Mächte, vor allem der USA, zu brechen und selbst eine größere Rolle in der Weltpolitik einzunehmen. Aus diesem Zusammenschluss heraus entstand 2014 die „New Development Bank“ (NDB, ehemals BRICS Development Bank) als eine multilaterale Entwicklungsbank, die vor allem Entwicklungs- und Schwellenländern eine Alternative zu den etablierten, US-dominierten Institutionen Weltbank und IWF bieten soll.

Um ein weiteres neues Format handelt es sich beim 2017 von China ins Leben gerufene „Süd-Süd Menschenrechtsforum“, in dessen Rahmen China außerhalb der UN-Institutionen weiter daran arbeitet, seine offizielle Definition von Menschenrechten als internationalen Standard zu etablieren.

Für den Erfolg solcher, häufig von China dominierten multilateralen Formate bietet das 2000 ins Leben gerufene „Forum für China-Afrika Kooperation“, in dessen Rahmen China mit 53 der insgesamt 54 afrikanischen Staaten zusammenarbeitet, anekdotische Evidenz: An einem Treffen des Forums im Jahr 2018 nahmen mehr hochrangige Regierungsvertreter teil als an der zeitgleich stattfindenden UN-Generalvollversammlung. Dieser Einzelfall zeigt exemplarisch auf, welch starke Anziehungskraft von der VR China gegründete bzw. maßgeblich mitgetragene internationale multilaterale Formate für andere Staaten, insbesondere solche des Globalen Südens, mittlerweile entwickelt haben. Gleichzeitig kann China den durch solche Formate gewonnenen politischen Einfluss auf andere Staaten auch innerhalb der UN-Institutionen nutzen, sodass sich mittlerweile ein Wechselspiel ergeben hat, das Chinas Einfluss auf die internationale Politik insgesamt immer weiter wachsen lässt.

Chinas neuer Einfluss auf die Weltpolitik: Dominanz statt Win-Win-Kooperation

Chinas Einfluss in internationalen Organisationen und Zusammenschlüssen – und dadurch letztlich auf die internationale Politik im Allgemeinen – hat in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen. Das aktive Engagement Chinas in zahlreichen multilateralen Formaten ist ein elementarer Bestandteil der insgesamt offensiver gestalteten Außenpolitik Chinas unter Xi Jinping. Auf den ersten Blick steht der verstärkte Fokus auf multilaterale Formate in Einklang mit Xis großem Ziel, eine „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ als neue, vornehmlich durch kooperativen Multilateralismus geprägte Weltordnung zu etablieren. Allerdings lässt die nicht zu übersehende und vielfach für die eigenen (geo-)politischen Ziele genutzte Dominanz Chinas deutlich erkennen, dass die von Xi imaginierte Welt keineswegs durch gleichberechtigte „Win-Win-Kooperationen“ geprägt ist, sondern von der VR China als Großmacht dominiert wird.

Aktuelle außen- und geopolitische Kontroversen und Konflikte

Aufbauend auf den bisherigen Ausführungen zu Chinas außenpolitischen Zielen und Praktiken werden im Folgenden die wichtigsten gegenwärtigen Beziehungen, Kontroversen und Konflikte zwischen China und anderen Staaten erläutert. Es zeigt sich, dass Chinas Außenpolitik unter Xi Jinping keineswegs so friedlich ist, wie es seine Vision einer neuen, harmonischen Weltordnung suggeriert.

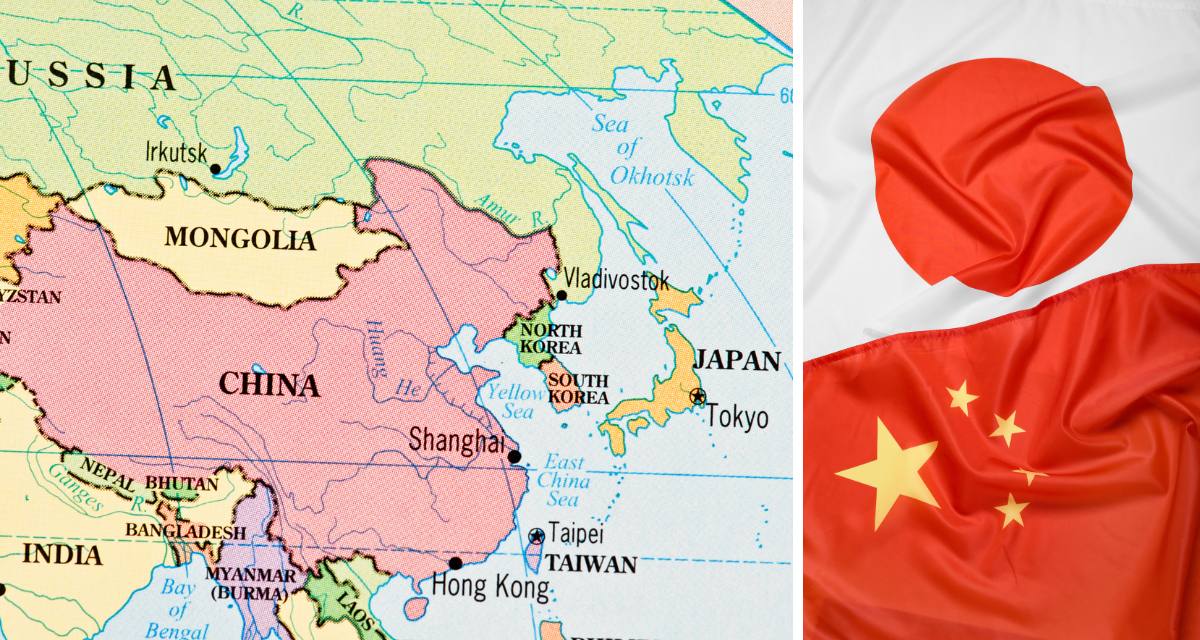

Der Konflikt mit Taiwan

Die auf der Insel Taiwan befindliche Republik China – im Folgenden auch als Taiwan bezeichnet – ist ein de facto unabhängiger Staat, wird jedoch von einem Großteil der Staatenwelt nicht als solcher anerkannt. Mittlerweile erkennen nur noch rund zehn, fast ausschließlich kleinere Inselstaaten das demokratisch regierte Taiwan als völkerrechtlich souveränen Staat an. Hintergrund dieses Umstands ist, dass die VR China alle Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik unterhalten, zur Wahrung des Ein-China-Prinzips zwingt. Demnach können Staaten, die die VR China als alleinige legitime Vertretung Chinas anerkennen, die Republik China nicht ebenfalls als souveränen Staat anerkennen. Seit dem UN-Beitritt der Volksrepublik im Jahr 1971 wird Taiwan demzufolge von immer weniger Staaten völkerrechtlich anerkannt. Denn die Beziehungen mit der wirtschaftlichen Großmacht China aufzugeben, kommt für die allermeisten Staaten nicht in Frage. Tatsächlich unterhält jedoch eine Vielzahl an Staaten, so auch die USA und die Bundesrepublik Deutschland, weiterhin inoffizielle, vor allem wirtschaftliche und kulturelle, Beziehungen zur Regierung in Taipeh. Daher ist Taiwan heute trotz aller Hindernisse eng in die Weltwirtschaft eingebunden und hat als weltweit wichtigster Produzent und Exporteur von wichtigen Gütern wie Halbleitern eine erhebliche handelspolitische Macht inne.

Historische Hintergründe

Der Hintergrund der strikten Ablehnung Taiwans staatlicher Eigenständigkeit durch die VR China ist historischer Natur: 1949 flüchteten große Teile der im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei unterlegenen Seite, die sogenannte „Guomindang“, die bis dahin offiziell die Regierung der Republik China auf dem Festland gestellt hatte, auf die Insel Taiwan. Seitdem wird die Existenz der Republik China de facto auf der Insel fortgeführt, während die Kommunistische Partei auf dem Festland die Volksrepublik ausrief und in der Folge als eigenständigen Staat etablierte. Weil die Kommunistische Partei aus dem Bürgerkrieg um die Kontrolle gesamt Chinas (also inklusive Taiwan) siegreich hervorging, betrachten ihre Vertreter die Insel bis heute als Teil des vermeintlich geeinten Territoriums Chinas. Taiwan wird daher von Partei und Regierung der VR China offiziell als eine abtrünnige Provinz der Volksrepublik betrachtet, die es, notfalls mit militärischen Mitteln, früher oder später mit dem Festland zu vereinen gilt.

Aktuelle Verschärfung des Konflikts

In den letzten Jahren hat sich die bereits seit Jahrzehnten angespannte politische Situation zwischen Taiwan und dem Festland weiter zugespitzt. Zum einen, weil Xi Jinping die Vereinigung mit Taiwan im Rahmen seiner nationalistischen Agenda zu einem zentralen außenpolitischen Ziel seiner Amtszeit erklärt hat und entsprechend gegenüber Taiwan agiert. Zum anderen, weil Taiwan bereits seit 2016 durchgehend von der im Vergleich zur für lange Zeit dort autokratisch regierenden „Guomindang“ noch chinakritischeren „Demokratischen Fortschrittspartei“ (DPP) regiert wird, die fest auf Taiwans offizielle Unabhängigkeit pocht und unter keinen Umständen eine Wiedervereinigung mit dem Festland akzeptieren würde. Die „Guomindang“ hingegen ist prinzipiell kompromissbereiter, was den offiziellen Status Taiwans betrifft, solange Taiwan de facto seine Autonomie behält.

Durch die aktuelle Konstellation der jeweiligen Regierungen haben sich die Fronten in den letzten rund zehn Jahren weiter verhärtet. Neben der verschärften Rhetorik der VR China gegenüber Taiwan wird dies vor allem anhand der in Anzahl und Umfang zunehmenden Militärmanöver der Volksrepublik in der Taiwanstraße sowie im Luftraum Taiwans deutlich. Außerdem ist Taiwan auch in den sich zuspitzenden Konflikt im Südchinesischen Meer involviert. Dadurch wird die Lage weiter verschärft.

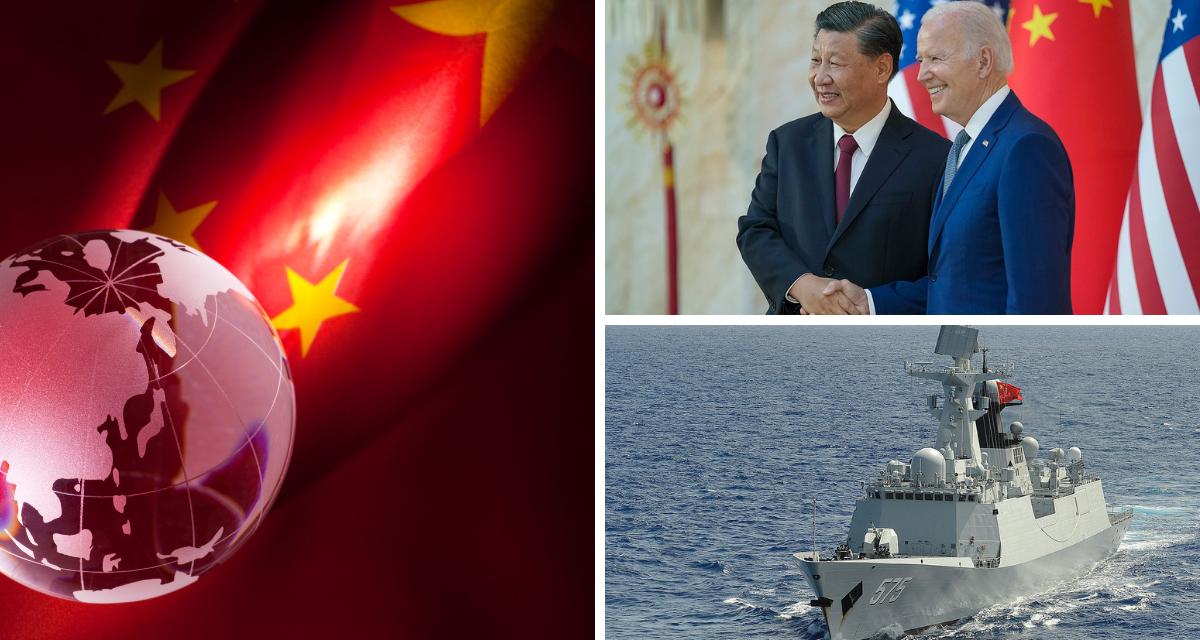

Internationale Dimensionen des Konflikts: Die globale Systemkonkurrenz

Der Streit um Taiwan ist mittlerweile für viele Menschen weltweit zum Sinnbild zwischen dem global ausgetragenen, sich immer weiter verschärfenden Systemkonflikt zwischen Autokratien und Demokratien geworden. Denn der Konflikt um Taiwan wird seit einigen Jahren sowohl medial als auch durch politische Akteure immer stärker zum zentralen Austragungsort des geopolitischen Machtkampfs zwischen den USA und der VR China erklärt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die USA, obwohl sie offiziell seit 1979 dem Ein-China-Prinzip folgen, enge inoffizielle Kontakte mit Taiwans Regierung pflegen, Waffen für seine potenziell nötige militärische Verteidigungsfähigkeit an Taiwan liefern und schließlich sogar offiziell als dessen militärische Schutzmacht fungieren. Dies wurde 2021 durch US-Präsident Joe Biden öffentlich bekräftigt, als er sagte, dass die USA Taiwan im Falle eines Angriffs durch die Volksrepublik militärisch verteidigen würden. Die regelmäßige Präsenz der US-Marine in der Taiwanstraße soll solchen Aussagen Nachdruck verleihen.

Die VR China betrachtet Aussagen wie jene Joe Bidens wiederum als äußeren Eingriff in ihre staatliche Souveränität. So rechtfertigt die VR China ihre eigenen Militärmanöver in der Taiwanstraße unter anderem mit dem Verweis auf das vermeintlich völkerrechtswidrige Agieren der USA rund um Taiwan. Angesichts solcher Dynamiken hat die Bedeutung des Konflikts um die Insel Taiwan in den letzten Jahren sowohl an symbolischer als auch an tatsächlicher geopolitischer Bedeutung weit über die indo-pazifische Region hinaus gewonnen. Ebenso wie der Konflikt im Südchinesischen Meer ist die Situation rund um Taiwan potenziell hochexplosiv und gilt als einer der aktuellen geopolitischen Schlüsselkonflikte mit globaler Relevanz.

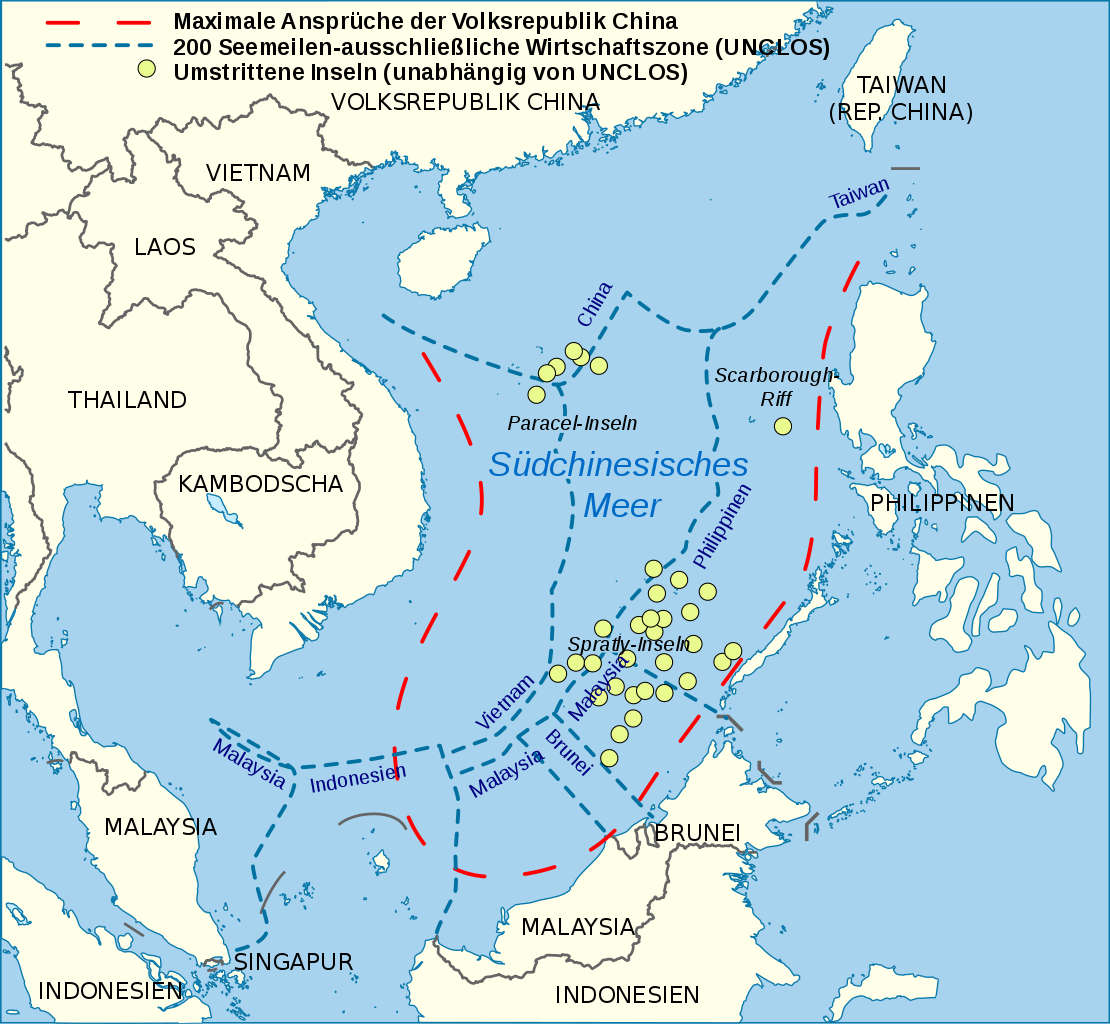

Der Konflikt im Südchinesischen Meer

Das Südchinesische Meer ist als Teil der Indo-Pazifik Region einer der Hauptschauplätze des Ringens um geopolitischen Einfluss zwischen der VR China auf der einen und den USA auf der anderen Seite. Allerdings wird im Südchinesischen Meer nicht nur der Konflikt zwischen den beiden Großmächten ausgetragen, sondern vor allem ereignen sich dort bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Territorialkonflikte zwischen der VR China und mehreren südostasiatischen Anrainerstaaten um diverse Inselgruppen, wie beispielsweise die Spratly-Inseln, die von insgesamt sechs Staaten beansprucht werden. Beteiligt an den zahlreichen Konflikten sind neben der VR China primär die Staaten Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. Ein Grund für die zunehmende Zuspitzung der Territorialstreitigkeiten insbesondere seit 2011 sind die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise von 2008. Im Zuge der globalen Krise konnte die VR China einen deutlichen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den involvierten südostasiatischen Nachbarländern erlangen, wodurch sich diese noch stärker als zuvor durch ein übermächtig erscheinendes China bedroht fühlten.

Streit um Territorien und Rohstoffe

Konkret geht es bei den Streitigkeiten um Territorium neben sicherheitspolitischen auch um ökonomische Interessen, denn das Südchinesische Meer gilt als enorm reich sowohl an Fischbeständen als auch an Rohstoffen, wie zum Beispiel Erdöl. Die geostrategische Bedeutung zeigt sich außerdem darin, dass rund 50 Prozent aller weltweit jährlich verschifften Waren das Südchinesische Meer passieren.

Alle der zuvor genannten Staaten beanspruchen einzelne oder mehrere der im Südchinesischen Meer befindlichen Inseln und Korallenriffe für sich. Denn die international anerkannte territoriale Zugehörigkeit einzelner oder aller dieser Inselgruppen zu einem bestimmten Staat, würde diesem Staat weitreichende Rechte für den Abbau von Rohstoffen, die wirtschaftliche Nutzung sowie zur Errichtung sicherheitspolitischer Infrastruktur auf bzw. um die jeweiligen Inseln herum zugestehen. Hinzu käme die Möglichkeit, wichtige globale Handelsrouten kontrollieren zu können.

Die VR China erhebt offiziell Anspruch auf rund 80 Prozent des Gebiets des Südchinesischen Meeres. Gerechtfertigt wird dies vor allem mit Verweisen auf die vermeintliche Zugehörigkeit vieler der umstrittenen Inselgruppen zum ehemaligen chinesischen Kaiserreich. Um seine Ansprüche zu untermauern, legt China immer wieder neue historische Dokumente vor, die diese traditionellen Zugehörigkeiten vermeintlich belegen. Tatsächlich befinden sich jedoch viele der von China beanspruchten Inseln aktuell unter Kontrolle anderer in die Konflikte involvierter Staaten. Neben militärischen Drohgebärden wurden in der jüngeren Vergangenheit vereinzelt auch Tatsachen durch die VR China geschaffen: So lieferten beispielsweise 2016 Satellitenaufnahmen Indizien dafür, dass auf einigen von der Volksrepublik China beanspruchten Inseln Hangars für Militärflugzeuge errichtet wurden. Auch Vietnam vermutet, dass China Raketenabwehrsysteme auf einigen der de facto vietnamesisch kontrollierten Inseln stationiert hat. Darüber hinaus werden manche der Konflikte auch vor dem Ständigen Schiedshof in Den Haag ausgetragen, wobei die VR China bisherige Schiedssprüche nicht anerkannt hat.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die bereits seit Jahrzehnten schwelenden Konflikte in der geostrategisch so bedeutenden Region des Südchinesischen Meeres auf absehbare Zeit wohl nicht friedlich und in Einklang mit den Interessen aller Parteien gelöst werden können. Die Situation bleibt politisch höchst angespannt und hat zudem das Potenzial, jederzeit zu eskalieren, schlimmstenfalls auf militärische Art und Weise. Der Umstand, dass auch die USA geostrategische Interessen in der Region verfolgen, dort strategische Partner haben und zudem auch selbst mit ihrer Marine im Südchinesischen Meer präsent sind, macht die Situation umso explosiver.

Chinas Beziehung zu den USA

Das Verhältnis zwischen der VR China und den USA ist seit jeher meist von Konkurrenzdenken geprägt gewesen, wobei manche Phasen konfliktreicher verliefen als andere. Der Zeitraum seit 2012, als Xi die politische Führung übernahm, kann dabei als konfliktreichere Phase eingeordnet werden. Vor dem Hintergrund, dass das Verhältnis der beiden Staaten stets auch maßgeblich von der jeweiligen geopolitischen Weltlage beeinflusst war, ist dieser Befund wenig überraschend: Denn während die USA bis dato weiterhin die weltweit führende Großmacht sind – wenngleich dieser Status seit einigen Jahren zunehmend bröckelt –, ist die VR China insbesondere in den letzten zehn Jahren auf vielen Ebenen immer einflussreicher geworden und ist heute als aufstrebende Macht zu betrachten, die den Status der USA als seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion weitgehend unangefochtene Hegemonialmacht zunehmend gefährdet. Manche Beobachter gehen sogar davon aus, dass China die USA zumindest in manchen Bereichen bereits mindestens ein-, wenn nicht gar überholt hat. Kaum umstritten ist jedenfalls, dass genau dies das klare Ziel der politischen Führung in Peking ist: Die USA langfristig als global führende Großmacht abzulösen.

Wettstreit um Einfluss in der Asien-Pazifik-Region

Ein wichtiger Schauplatz im Wettstreit um globalen Einfluss zwischen den beiden Staaten ist die Asien-Pazifik-Region, die mittlerweile von einigen Akteuren auch als Indo-Pazifik-Region bezeichnet wird. Von Seiten der USA wurde die Region bereits 2011 unter Barack Obama zur außenpolitischen Priorität Nummer Eins erklärt – was einer graduellen Abkehr von Europa gleichkam. Die VR China galt bereits damals als Hauptrivale um Einfluss in dieser bevölkerungs- und ressourcenreichen Region. Denn neben den – wenn auch überwiegend inoffiziellen – Kontakten der USA nach Taiwan, sah die chinesische Führung um Hu und später um Xi sich nun auch durch ein allgemein verstärktes außenpolitisches Engagement der USA in zahlreichen chinesischen Nachbarstaaten bedroht. Die chinesische Regierung betrachtete diesen Vorstoß der USA als aggressives Eindringen in die traditionelle Einflusssphäre Chinas.

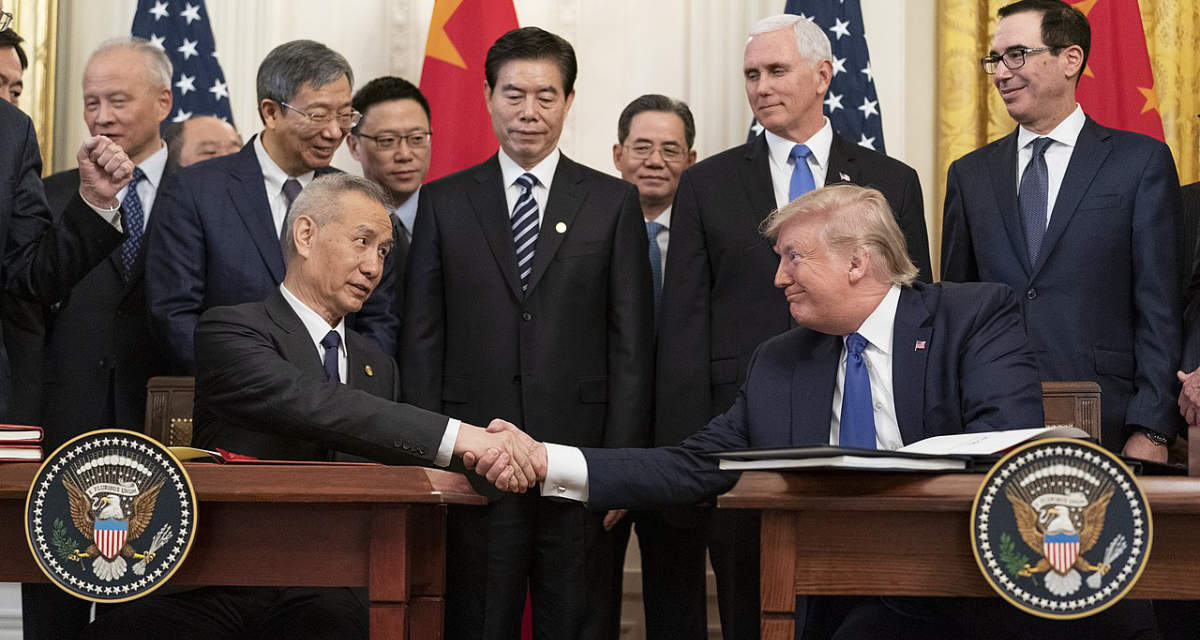

Trump erklärt China zum Feind und beginnt Handelskonflikt

US-Präsident Donald Trump fokussierte sich während seiner Amtszeit ebenfalls stark auf die Region rund um China und erklärte die Volksrepublik zudem immer wieder nicht nur zum Rivalen, sondern gar zum Feind der USA und zu einer Bedrohung für die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit dieser Rhetorik heizte er den Konflikt mit China zusätzlich an. Außerdem begann er einen Handelskonflikt mit der Volksrepublik, unter anderem durch die Einführung von Strafzöllen auf den Import bestimmter Produkte aus China, woraufhin die VR China ihrerseits mit entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen reagierte. Erst 2020 beruhigte sich der Konflikt etwas.

Auch unter Joe Biden bleiben die Beziehungen angespannt

In der Amtsperiode Joe Bidens als Präsident der USA, also seit Anfang 2021, gab es zunächst kaum Verbesserungen im Verhältnis der beiden Mächte. Im Gegenteil: Bereits im September 2021 verkündete Biden die Gründung der indo-pazifischen Sicherheitsallianz AUKUS. Das Militärbündnis zwischen den USA, Australien und Großbritannien wurde von China als weiterer Affront seitens der USA aufgefasst. Außerdem führten Ereignisse wie der Besuch des taiwanesischen Parlaments durch Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, 2022, der Abschuss eines chinesischen Ballons durch die USA über ihrem Territorium 2023, der laut den USA als Spionageballon für militärische Zwecke genutzt wurde, sowie Chinas zunehmend aggressives Auftreten gegenüber Taiwan, unter anderem in Form von Militärmanövern nahe der Insel, zwischen 2021 und 2023 zur Verschlechterung der bilateralen Beziehungen.

Auf amerikanischer Seite sorgte auch Chinas fehlende Bereitschaft, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als ebensolchen zu bezeichnen und zu verurteilen, für Unverständnis. In diesem Zusammenhang verhängte die US-Regierung erneut Sanktionen gegen chinesische Unternehmen – konkret gegen solche, die sogenannte Dual-Use-Güter nach Russland liefern, also Technologie, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden kann. Umgekehrt sieht sich China nicht zuletzt durch die Stärkung der Beziehungen zwischen den USA und der Regionalorganisation „Verband Südostasiatischer Nationen“ (ASEAN) weiter in seinem vermeintlichen Hoheitsgebiet des indo-pazifischen Raums bedroht. Zuletzt wurde aufgrund dieser zahlreichen Konflikte gar die militärische Kommunikation zwischen den beiden Staaten beinahe gänzlich eingestellt, was das Risiko einer ungewollten militärischen Konfrontation, zum Beispiel in der Taiwan-Straße, erheblich erhöhte.

Ende des Jahres 2023 gab es dann jedoch seit langem wieder Signale einer leichten Entspannung des Verhältnisses, als sich Xi Jinping und Joe Biden in San Francisco trafen und nach eigener Aussage konstruktiv über die Beziehungen der beiden geopolitischen Rivalen austauschten. Unabhängig davon wird die Beziehung der beiden Staaten in näherer Zukunft weiterhin von Konkurrenzdenken dominiert werden. Ob es zu ernsteren Konflikten und schlimmstenfalls militärischen Auseinandersetzungen kommt, hängt letztlich auch davon ab, wie sich konkrete Konflikte wie jener im Südchinesischen Meer oder jener zwischen der Volksrepublik und Taiwan entwickeln.

Chinas Beziehung zu Russland

Über Jahrzehnte war das Verhältnis zwischen der VR China und Russland (bzw. vormals der Sowjetunion) von einem stetigen Auf und Ab geprägt. Ab den 1990er Jahren verbesserten sich die Beziehungen jedoch kontinuierlich. Wie heute Xi Jinping, pflegte bereits dessen Vorgänger Hu Jintao enge Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Entsprechend arbeiteten die beiden Länder bereits im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends sowohl in internationalen Organisationen wie den UN und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) als auch bilateral politisch und militärisch eng zusammen. Im Rahmen internationaler Organisationen unterstützen sich beide Staaten häufig gegenseitig. So etwa bei Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat. Beispielhaft für die Kooperation der beiden Staaten ist ein 2016 gemeinsam durchgeführtes Militärmanöver im Südchinesischen Meer.

Das gemeinsame Ziel ist das Ende der Vormachtstellung der USA

Der engen Zusammenarbeit in vielen Bereichen liegen zum einen konkrete Interessen wie der chinesische Bedarf an russischem Erdöl und -gas oder auch das beidseitige Interesse am Austausch von Rüstungsgütern zugrunde. Zum anderen eint die beiden mächtigen Staaten das gemeinsame Ziel, die USA als Weltmacht abzulösen und eine neue Weltordnung zu etablieren, in der sowohl China als auch Russland als Großmächte eine zentrale Rolle spielen. Dieses große gemeinsame geopolitische Ziel wurde in den vergangenen Jahren unter anderem daran deutlich, dass Xi Jinpings Konzept einer „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ nach und nach in immer mehr gemeinsamen Kommuniqués Chinas und Russlands auftauchte. Im März 2021 bekräftigten der damalige chinesische Außenminister Qin Gang und sein russisches Pendant Sergej Lawrow dieses gemeinsame Ziel, als sie gemeinsam die „regelbasierte Ordnung“ des Westens zurückwiesen und die Absicht zur Schaffung einer neuen, multipolaren Weltordnung äußerten.

Im Februar 2022, rund um die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking, empfing Xi Jinping dann Wladimir Putin zum offiziellen Staatsbesuch. Der Besuch wurde angesichts der Tatsache, dass Xi zuvor rund eineinhalb Jahre lang keine ausländischen Staatsgäste empfangen hatte, von vielen Beobachtern als starkes symbolisches Zeichen für die engen Beziehungen zwischen Xi und Putin gedeutet. Im Rahmen des Treffens wurde eine gemeinsame Erklärung über die Schaffung einer erneuerten „strategischen Partnerschaft“ abgegeben und die „grenzenlose Freundschaft“ der beiden Länder betont.

Russlands Krieg gegen die Ukraine

Russlands völkerrechtswidriger Überfall auf die Ukraine und Chinas kategorische Weigerung, die russische Aggression klar zu verurteilen, führten 2022 deutlich vor Augen, welche Gefahr vom Bündnis der beiden mächtigen Autokratien für die internationale Ordnung ausgeht. Bis heute ist Chinas offizielle Position zum Ukraine-Krieg zwar, dass schnellstmöglich eine politische und friedliche Konfliktlösung erreicht werden müsse, der russische Angriffskrieg wird jedoch nicht explizit als solcher verurteilt, sondern Russland kann vielmehr auf anhaltende rhetorische und wirtschaftliche Unterstützung aus China bauen. Im Zuge der westlichen Sanktionen gegen Russland haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der VR China und Russland dementsprechend weiter intensiviert und vor allem für Russland an Bedeutung für das Wohlergehen der eigenen Volkswirtschaft gewonnen. Möglicherweise ist eine Motivation für Pekings Zurückhaltung auch, dass man sich auf diese Weise die Unterstützung Russlands im Falle eines militärischen Angriffs auf Taiwan sichern möchte.

Russlands Krieg gegen die Ukraine

Russland führt seit 2022 einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Analysen und aktuelle Entwicklungen finden Sie hier.

Mehr Zweckbündnis als „grenzenlose Freundschaft“

Insgesamt steht das Verhalten der VR China gegenüber Russland rund um den Ukraine-Krieg sinnbildlich für das Verhältnis der beiden Staaten in der Xi Jinping-Ära insgesamt: Beide Staaten verfolgen ähnliche geopolitische Interessen und arbeiten daher politisch, wirtschaftlich und zum Teil auch militärisch zusammen, wann immer sich daraus ein Nutzen für beide Partner ergibt. Ihr Verhältnis ist dabei vielmehr als Zweckgemeinschaft, denn als Wertebündnis einzuordnen. Zudem scheint die VR China im Verhältnis zu Russland zunehmend aus einer Position der Stärke zu agieren, während Russland in immer größere wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten gegenüber Peking zu geraten scheint. Inwiefern die zunehmende Abhängigkeit zum Nachbarland langfristig mit Putins eigenen ambitionierten geopolitischen Ansprüchen zu vereinbaren ist, erscheint zumindest fraglich. Die „grenzenlose Freundschaft“ der beiden Länder könnte daher unter Umständen fragiler sein, als es aktuell den Anschein erwecken mag.

Chinas Beziehung zu Japan

Japan ist nach den USA, China und Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft (gemessen anhand des Bruttoinlandsproduktes, Stand 2022) der Welt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache ist Japan als zweite regionale Großmacht in Ostasien und als geopolitischer Konkurrent Chinas zu betrachten.

Belastete Vergangenheit

Erschwerend auf die Beziehungen zwischen China und Japan wirkt sich aus, dass beide Staaten durch eine lange und vor allem kulturell eng verknüpfte, häufig aber auch von Konflikten geprägte Historie miteinander verbunden sind. Als bedeutendste Konflikte gelten dabei die beiden Sino-Japanischen Kriege in den Jahren 1894/95 bzw. 1937–1945. Die Niederlage des chinesischen Kaiserreichs im Krieg von 1894/95 gegen das damals technologisch und wirtschaftlich bereits umfassend reformierte und modernisierte Japanische Kaiserreich stellte für China eine große Demütigung dar. Japan wurde nämlich zuvor vom chinesischen Kaiserhof jahrhundertelang lediglich als „kleiner Bruder“ wahrgenommen, der dem chinesischen Kaiser Tribut zu zollen hatte.

Vom zweiten Sino-Japanischen Krieg ist bis heute vor allem das sogenannte Nanjing-Massaker, das sinnbildlich für die schweren Kriegsverbrechen Japans in China zwischen 1937 und 1945 steht, fest im kollektiven Gedächtnis der chinesischen Bevölkerung verankert: Bei der Besetzung Nanjings, der damaligen Hauptstadt Chinas, durch Japan im Jahr 1937 verübten japanische Soldaten brutale Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung der Stadt, wobei insgesamt innerhalb weniger Wochen Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 300.000 Menschen ermordet wurden. Unter anderem aufgrund dieser schrecklichen Ereignisse blieb das Verhältnis der beiden Staaten in den folgenden Jahrzehnten stark beschädigt, auch weil in Japan die begangenen Kriegsverbrechen bis heute nur unzureichend aufgearbeitet wurden.

Rivalität im Indo-Pazifik

Obwohl sich Japan nach seiner Kapitulation im Zweiten Weltkrieg 1945 für viele Jahrzehnte konsequent vom Militarismus abwendete, wird es von der VR China weiterhin – insbesondere aber in den letzten Jahren – als militärische Bedrohung wahrgenommen. Dafür sorgen zum einen die auch militärisch engen Beziehungen Japans zu den USA, zum anderen Japans in den letzten Jahren zunehmend deutlich formulierte öffentliche Unterstützung seiner ehemaligen Kolonie Taiwan, offiziellen Aussagen zufolge notfalls auch militärischer Art.

Derartige Äußerungen bergen vor dem Hintergrund eines als historisch zu betrachtenden Kurswechsels der japanischen Außen- und Sicherheitspolitik durchaus Brisanz. 2022 kündigte die japanische Regierung an, ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren massiv aufzustocken, und erklärte die VR China zur „beispiellosen und größten strategischen Herausforderung“ für die japanische Sicherheit. Begründet wird dies von japanischer Seite damit, dass die Sicherheitslage im Indo-Pazifik aufgrund von Chinas zunehmenden politischen und militärischen Manövern und Provokationen in der Region derzeit so angespannt sei wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dazu tragen nicht zuletzt auch Territorialkonflikte zwischen China und Japan im Ostchinesischen Meer bei, zum Beispiel um die Senkaku-Inseln. Ähnlich wie bei den Konflikten um Inselgruppen im Südchinesischen Meer geht es hierbei vor allem um Rohstoffvorkommen und die Erlangung bzw. Sicherung geostrategischer Vorteile. Zwar existieren auch diese Konflikte bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs, doch haben sie genauso wie die Konflikte im Südchinesischen Meer angesichts Chinas offensiver Außenpolitik in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen.

Japan ist weiterhin ein wichtiger Handelspartner

Neben den zahlreichen Konflikten im politischen Bereich gehören China und Japan jedoch für den jeweils anderen Staat heutzutage auch zu dessen jeweiligen wichtigsten Handelspartnern. Zumindest was den Handel betrifft, haben beide Staaten demnach größtenteils gemeinsame Interessen. So haben sich trotz all der Konflikte um Sicherheit, Status und Macht im indo-pazifischen Raum die bilateralen Handelsbeziehungen der beiden Länder zuletzt tendenziell sogar verbessert. Nichtsdestotrotz muss das Verhältnis der beiden ostasiatischen Schwergewichte aktuell als ein primär von Konkurrenz und Konflikt dominiertes eingeordnet werden.

Die historische Entwicklung der chinesischen Außenpolitik

Die Geschichte der chinesischen Außenpolitik von 1949 bis 2012

Chinas Außenpolitik hat seit der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 unterschiedliche Phasen mit jeweils spezifischen Merkmalen durchlaufen. Die konkrete Ausrichtung der Außenpolitik hing dabei einerseits von den Idealen und politischen Präferenzen der jeweiligen politischen Führungsriege sowie der sich stetig wandelnden innenpolitischen Situation Chinas ab, wurde andererseits aber auch maßgeblich von der jeweils herrschenden (geo-)politischen Weltlage beeinflusst. Die Dynamiken chinesischer Außenpolitik bis zum Amtsantritt Xi Jinpings als Parteichef im Jahr 2012 werden im Folgenden überblicksartig dargestellt.

Von der Gründung der Volksrepublik bis zum Ende der Mao-Ära (1949-1976)

Chinesisch-Sowjetischer Freundschaftsvertrag

Im Jahr 1950, kurz nach Gründung der Volksrepublik China, schloss die Regierung Pekings mit Vertretern der Sowjetunion den sogenannten „Chinesisch-Sowjetischen Vertrag über Freundschaft, Bündnis und gegenseitige Hilfe“. Dieser Vertrag sollte die VR China in den von der Sowjetunion angeführten sozialistischen Block eingliedern und damit im systemischen Konflikt mit dem von den USA angeführten Westen eindeutig positionieren. Der Vertrag leitete eine Phase enger wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Zusammenarbeit der beiden Staaten ein.

Der Koreakrieg und seine Folgen

Bereits kurz nach Chinas Einbindung in den sozialistischen Block begann im Juni 1950 der Koreakrieg, in dem China sich bis zum Ende des Krieges 1953 auf Seiten der nordkoreanischen Kommunisten militärisch engagierte. Die Folgen dieses militärischen Engagements sowie die enge wirtschaftliche Bindung an die Sowjetunion führten neben anderen Faktoren bereits Mitte der 1950er Jahre zunehmend zu ökonomischen Schwierigkeiten in der VR China. Zu jener Zeit unterhielten zudem fast ausschließlich Staaten des sozialistischen Blocks diplomatische Beziehungen zur VR China, während die meisten Staaten des Westblocks stattdessen die auf der Insel Taiwan ansässigen Vertreter der Republik China, also die im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unterlegene Seite, als alleinige legitime Regierung ganz Chinas anerkannten. Die VR China befand sich demnach in den Jahren nach dem Koreakrieg in einer Konstellation, in der es für die chinesische Führung nur wenig Spielraum für eine eigenständige Gestaltung ihrer wirtschaftlichen und politischen Außenbeziehungen gab.

Das Verhältnis zur Sowjetunion bröckelt

Angesichts dessen versuchte die Pekinger Führung daher seit Mitte der 1950er Jahre, seine Außenbeziehungen unter dem Schlagwort „Friedliche Koexistenz“ zu diversifizieren und damit die Abhängigkeiten von Moskau und dessen Partnern zu reduzieren. Im Zuge dessen wurden diplomatische Beziehungen zu den wenigen Jahren zuvor unabhängig gewordenen, blockfreien Staaten in Asien, wie beispielsweise Indien, Pakistan und Indonesien, aufgenommen und intensiviert. Parallel zu diesen Entwicklungen entfremdeten sich die VR China und die Sowjetunion ab Ende der 1950er Jahre zunehmend voneinander, zum einen, weil die führenden Köpfe in Moskau und Peking unterschiedliche Auffassungen vom korrekten sozialistischen Weg hatten; so kritisierte Moskau beispielsweise die von Mao eingeleitete Kampagne des „Großen Sprungs nach vorn“, die das Ziel einer schnellen Industrialisierung Chinas verfolgte, letztlich aber vielen Millionen von Menschen den Hungertod brachte. Zum anderen, weil Mao Zedongs Führungsansprüche innerhalb des sozialistischen Lagers mit der Zeit wuchsen, was die sowjetische Führung naturgemäß als Angriff auf ihre bis dato unangefochtene Führungsrolle verstand. Schließlich mündeten die zahlreichen Konflikte zwischen der VR China und der Sowjetunion im sogenannten chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis.

Als Höhepunkt des Zerwürfnisses lassen sich die besonders chaotischen und zerstörerischen Jahren der chinesischen Kulturrevolution zwischen 1966 und 1969 bezeichnen, als unter anderem die sowjetische Botschaft in Peking von Maos Roten Garden belagert wurde und es 1969 gar zu einem kurzen Grenzkrieg zwischen der VR China und der Sowjetunion kam. Doch nicht nur hinsichtlich der Beziehung zu Moskau war 1969 ein Tiefpunkt erreicht, sondern auch Chinas sonstige Außenbeziehungen nahmen während der heißen Phase der Kulturrevolution so großen Schaden, dass das Land 1970 international stark isoliert dastand – nicht nur gegenüber dem Westen und den blockfreien Staaten, sondern auch innerhalb des sozialistischen Blocks.

Annäherung an den Westen

Eine Änderung des außenpolitischen Kurses war zu Beginn der 1970er-Jahre unumgänglich, um aus der internationalen Isolation herauszufinden. Während die Beziehungen zur Sowjetunion und somit auch zu den meisten anderen Staaten des sowjetisch geführten Ostblocks zunächst angespannt blieben, verbesserten sich andererseits bereits ab den frühen 1970er Jahren die Beziehungen zu den USA und damit einhergehend auch zu seinen westlichen Partnern. Diese Phase der Annäherung wird bis heute häufig als „Ping-Pong-Diplomatie“ bezeichnet, da sie unter anderem durch einen Besuch US-amerikanischer Tischtennisspieler in Peking, der auf Einladung des chinesischen Tischtennisverbands hin erfolgte, eingeleitet wurde. Zwar hatte dieses Ereignis wohl hauptsächlich symbolischen Charakter, doch folgten kurz darauf auch politisch weitaus bedeutendere Reisen von hochrangigen US-Politikern in die Volksrepublik: Zunächst reiste der damalige US-Außenminister Henry Kissinger im Juli 1971 nach China, bis ihm dann im Februar 1972 auch der damalige Präsident der USA, Richard Nixon, folgte – es war der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 überhaupt.

Durch den diplomatischen Austausch auf höchster politischer Ebene konnten in der Folge weiter politische Spannungen abgebaut und die Beziehungen somit verbessert werden. Formal wurde diese Phase der Entspannung durch die Verabschiedung des sogenannten „Shanghai-Kommuniqués“ während Nixons Chinabesuch 1972 eingeleitet.

Dem Prozess der Verbesserung der Beziehungen mit den USA und dem Westen war 1971 die Aufnahme der VR China in die in die Vereinten Nationen (UN) vorausgegangen. In der UN übernahm die Volksrepublik sowohl in der Generalversammlung als auch im Sicherheitsrat, also den beiden wichtigsten Gremien der UN, die bis dato von der Republik China eingenommenen Sitze. Der UN-Beitritt gilt insofern als großer Meilenstein, als dass er zur Folge hatte, dass immer mehr Staaten, auch des Westblocks, offiziell diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik aufnahmen und sie gemäß des „Ein-China-Prinzips“ als alleinige legitime Regierung Chinas anerkannten. In den darauffolgenden Jahren, bis zum Tod Mao Zedongs im Jahr 1976, waren die außenpolitischen Bemühungen der VR China dann vor allem auf die weitere Normalisierung bestehender sowie den Aufbau neuer internationaler Beziehungen ausgerichtet. Das Verhältnis zur Sowjetunion und seinen Verbündeten blieb allerdings über die gesamten 1970er Jahre hinweg angespannt bis zerrüttet.

Von Beginn der Reform- und Öffnungspolitik bis zum Tian’anmen-Massaker (1978-1989)

Außenpolitische Öffnung unter Deng Xiaoping

Nachdem Deng Xiaoping 1978 die politische Führung der VR China übernommen hatte, wurde umgehend das Ziel der Modernisierung des Landes ausgerufen und eine umfassende Transformation der Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft in die Wege geleitet. Neben einer Abkehr von der Politik Mao Zedongs durch zahlreiche innenpolitische Reformen beinhaltete dieser Transformationsprozess auch eine politische und vor allem wirtschaftliche Öffnung der Volksrepublik nach außen. Angefangen auf der höchsten politischen Ebene, unternahm Deng höchstpersönlich ab 1978 insgesamt fünf medienwirksam inszenierte Auslandsreisen, unter anderem in die USA, nach Japan sowie in diverse südostasiatische Nachbarländer. Nicht zuletzt diese Staatsbesuche führten in der Folge zu einer Ausweitung des chinesischen Außenhandels.

Eine konkrete Maßnahme zur Stärkung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen war die Erlaubnis ausländischer Investitionen in China. Dafür wurden zunächst insgesamt vier sogenannte Sonderwirtschaftszonen eingerichtet – Shenzhen, Zhuhai, Shantou und Xiamen – sowie mehrere Städte zu Freihandelszonen erklärt. Die chinesische Staats- und Parteiführung erhoffte sich von der wirtschaftlichen Öffnung nach außen Wirtschaftswachstum und einen Technologietransfer aus dem Ausland nach China, wodurch die Modernisierung von Landwirtschaft und Industrie beschleunigt werden sollte. Auf der politischen Ebene erreichte die Führung der VR China im Laufe der 1980er Jahre unter anderem, dass mit Großbritannien die Rückgabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China für 1997 vereinbart wurde, und dass sich die politischen Beziehungen zur Sowjetunion wieder verbesserten.

Zusammenfassend lässt sich für den Zeitraum zwischen 1978 und 1989 festhalten, dass sich die VR China unter der Führung Deng Xiaopings schrittweise immer stärker in die internationale Politik und Wirtschaft integrierte, wodurch ihre außenpolitische Macht und weltwirtschaftliche Relevanz kontinuierlich wuchs. Das Land befand sich in dieser frühen Phase der Reform und Öffnung bereits am Anfang ihres Weges von einer Regionalmacht in Ostasien zur globalen Großmacht. Allerdings kam es selbst in dieser Phase immer wieder zu Spannungen und Konflikten mit anderen Staaten – vor allem mit den USA und ihren internationalen Partnern. Ein Beispiel hierfür sind kurzzeitige gegenseitige Wirtschaftssanktionen zwischen China und den USA im Jahr 1983.

Vom Tian’anmen-Massaker bis zum Amtsantritt Xi Jinpings (1989-2012)

Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens sorgt international für Empörung

Mit dem 4. Juni 1989 wurde die bis dahin stetig voranschreitende Integration Chinas in internationale politische und wirtschaftliche Strukturen und Abläufe jedoch zunächst jäh unterbrochen: An jenem Tag wurden Massenproteste gegen die Partei- und Regierungspolitik und für mehr politische und zivile Freiheiten auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking auf brutalste Art und Weise durch das chinesische Militär niedergeschlagen. Daraufhin wurde die VR China von zahlreichen Staaten, insbesondere aus dem Westen, unmittelbar mit harten politischen und wirtschaftlichen Sanktionen belegt. Die USA untersagten bereits am 5. Juni sämtliche Rüstungsexporte in die Volksrepublik und setzten alle wichtigen militärischen Kontakte aus (das Waffenembargo der USA sowie der Europäischen Union (EU) gegenüber China ist bis heute gültig). Kurz darauf wurde zeitweise gar jeglicher Kontakt auf hochrangiger politischer Ebene ausgesetzt.

Darüber hinaus verhängten die USA und die Europäische Gemeinschaft – die Vorläuferorganisation der Europäischen Union – wirtschaftliche Sanktionen gegenüber China, welche die chinesische Wirtschaft teils empfindlich trafen, da China zu diesem Zeitpunkt bereits in relevantem Maße in die Weltwirtschaft eingebunden war. So war die Volksrepublik 1989 bereits Mitglied im Internationalen Währungsfonds (IWF), in der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank.

Die Phase, in der als Reaktion auf die durch die chinesische Regierung verübten massiven Menschenrechtsverletzungen harte Sanktionen gegen die VR China verhängt wurden, dauerte jedoch nur rund ein bis zwei Jahre an: Bereits Anfang der 1990er Jahre wurden viele der 1989 verhängten Sanktionen abgemildert oder ganz zurückgenommen. Nichtsdestotrotz war der internationale Ruf der VR China, zumindest in Teilen der Welt, stark beschädigt worden. Die Pekinger Führung besann sich zu Beginn der 1990er-Jahre daher zunächst darauf, die Beziehungen zu mehreren nicht-westlichen Staaten, vor allem in Ost- und Südostasien, zu intensivieren, um international nicht erneut so isoliert dazustehen wie zu Beginn der 1970er Jahre.

Chinas Rückkehr in die globale Wirtschaft

Im Laufe der 1990er Jahre durchlief die Außenpolitik der VR China weitere entscheidende Veränderungen. Zum einen, weil die (geo-)politische Weltlage durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und dem damit verbundenen Ende des Kalten Krieges plötzlich eine stark veränderte war. Zum anderen, weil die schrittweise Rücknahme der westlichen Sanktionen dazu führte, dass der chinesischen Führung außenpolitisch und -wirtschaftlich wieder größere Handlungsspielräume zur Verfügung standen.

Im ökonomischen Bereich sorgte vor allem Deng Xiaopings sogenannte „Südreise“ für den entscheidenden Impuls zu mehr Wirtschaftswachstum und dem Fortschreiten der angestrebten Modernisierung des Landes. Denn im Rahmen seiner Reise durch China warb Deng erfolgreich für die Wiederaufnahme und Intensivierung der wirtschaftlichen Reform- und Öffnungsbestrebungen, nachdem diese nach dem Massaker von 1989 teils zum Erliegen gekommen waren. So erzielte die VR China zwischen 1993 und 1995 ein jährliches Wirtschaftswachstum im zweistelligen Prozentbereich – nicht zuletzt weil sich wieder deutlich mehr ausländische Investoren in den dafür geschaffenen Sonderwirtschaftszonen engagierten. Chinas rasante wirtschaftliche Entwicklung sollte sich von diesem Zeitpunkt an über viele Jahre hinweg fortsetzen. Ein Meilenstein auf Chinas Weg zur globalen Wirtschaftsmacht war der Beitritt in die Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2001, wodurch die Integration der Volksrepublik in die globale Wirtschaft nicht nur formal besiegelt wurde, sondern auch einen weiteren entscheidenden Anschub erfuhr.

Von der bipolaren zur multipolaren Weltordnung

Im außen- und geopolitischen Bereich intensivierte die VR China nach Jahrzehnten der Konflikte und Spannungen mit der Sowjetunion ab den frühen 1990er Jahren ihre Beziehungen zu Russland wieder – nicht zuletzt aufgrund der Sanktionen aus dem Westen. So wurde ab 1993 die militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking stark ausgebaut und 1996 eine umfassende „strategische Partnerschaft für das 21. Jahrhundert“ zwischen den beiden Staaten beschlossen. Kurz darauf verkündete Jiang Zemin (ab 1993 Chinas Staatspräsident) bei einem Besuch in Washington, auch mit den USA eine strategische Partnerschaft für das kommende Jahrhundert anzustreben. Diese zunächst widersprüchlich anmutenden außenpolitischen Entscheidungen müssen vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass man in Peking die schrittweise Herausbildung einer neuen, multipolaren Weltordnung erwartete, in der China als eine der zentralen Mächte etabliert werden sollte. Daher rührte das chinesische Interesse an guten Beziehungen sowohl zu den USA und Russland als auch zu weiteren potenziell relevanten Akteuren wie zum Beispiel der EU und Japan.

Strategische Partnerschaften sind in diesem Zusammenhang jedoch niemals als feste Bündnisse in sämtlichen (geo-)politischen Fragen, sondern vielmehr als situative Zweckgemeinschaften zu verstehen. Über allem stand für Peking die Wahrung der nationalen Souveränität und Integrität von Staaten als oberstes Prinzip der internationalen Politik. Zumindest in der offiziellen Rhetorik von Partei und Regierung wird an diesem Prinzip auch bis heute unter Xi Jinping eisern festgehalten.

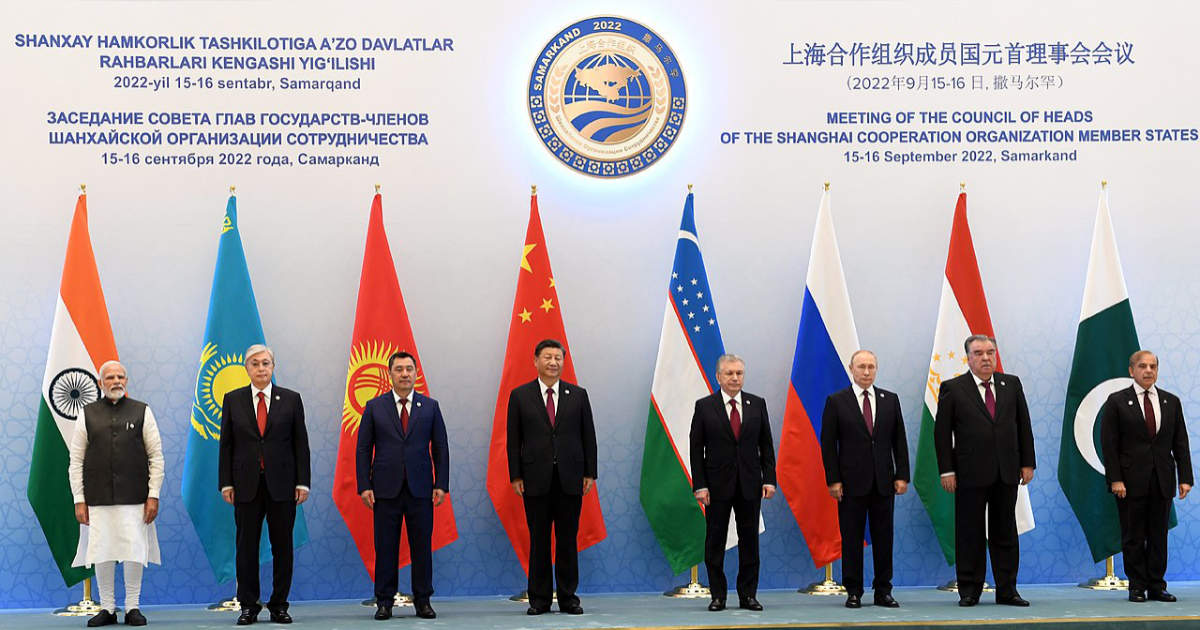

Der neue chinesische Gestaltungsanspruch

Neben dem Aufbau und der Aufrechterhaltung bilateraler Beziehungen bemüht sich die VR China seit Mitte der 1990er Jahre und insbesondere seit den frühen 2000er Jahren verstärkt darum, eine aktivere und bedeutendere Rolle in multilateralen Organisationen einzunehmen. Exemplarisch hierfür steht Chinas Engagement bei der Gründung und Gestaltung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit: Die Mitgliedsstaaten der SOZ – Stand Ende 2023 sind dies Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Indien, Pakistan und Iran – haben schrittweise Teile ihrer sicherheits- und (außen-)politischen Zusammenarbeit institutionalisiert – jedoch stets unter Beibehaltung der uneingeschränkten nationalen Souveränität aller Mitgliedsstaaten, was die SOZ diametral von der EU, die als besonders stark integrierte Regionalorganisation mit supranationalem Charakter gilt, unterscheidet.

Seit den frühen 1990er Jahren hat die VR China auch ihr Engagement in diversen UN-Institutionen stark ausgeweitet, wodurch das Land mittlerweile zu einem aktiven Mitgestalter verschiedener UN-Institutionen geworden ist. So entsendete die Volksrepublik in den 1990er Jahren erstmals Soldaten der Volksbefreiungsarmee im Rahmen sogenannter „UN-Blauhelmmissionen“ der UN zur Friedenssicherung in Krisengebiete.

Ein weiteres Beispiel für Chinas Wandel von einem eher passiven zu einem aktiv gestalterischen Akteur innerhalb der UN-Institutionen ist die tragende Rolle chinesischer Diplomaten bei der Restrukturierung des wichtigsten UN-Menschenrechtsgremiums: Als 2006 die UN-Menschenrechtskommission durch den neu geschaffenen UN-Menschenrechtsrat ersetzt wurde, war die Volksrepublik maßgeblich daran beteiligt, die künftige Struktur und die Regeln des neuen Gremiums mitzuschreiben. Chinas Rolle in diesem Prozess war geleitet von seinen eigenen außenpolitischen Interessen, wie zum Beispiel der Abmilderung internationaler Kritik an der Menschenrechtssituation im eigenen Land. Dem Anliegen, den Menschenrechten global zur Geltung zu verhelfen, hat dies allerdings eher geschadet.

Das verstärkte Engagement Chinas in internationalen multilateralen Organisationen unter Jiang Zemin sowie ab 2002 unter seinem Nachfolger Hu Jintao ist nicht zuletzt als Teil der in jener Epoche offiziell von Partei und Regierung ausgegebenen Strategie eines friedlichen internationalen Aufstiegs Chinas hin zu einem unter mehreren mächtigen Staaten innerhalb einer multipolaren Weltordnung zu betrachten.

Die zunehmende Bedeutung von Soft Power: Die Olympischen Spiele 2008

Neben dem Beitritt Chinas zur WTO sowie der Gründung der SOZ erreichte die VR China im Jahr 2001 noch einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg zur globalen Großmacht: In jenem Jahr erhielt Peking vom Internationalen Olympischen Komitee den Zuschlag für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2008.

Dies ist mit Blick auf die Entwicklung der chinesischen Außen- und Geopolitik insofern von Bedeutung, als dass neben den militärischen, geopolitischen, politischen und ökonomischen Faktoren auch die sogenannten Soft-Power-Kapazitäten eines Staates von Bedeutung für die Größe seiner Einflussmöglichkeiten im internationalen Raum sind.

Kurz erklärt: Was bedeutet Soft Power?

Soft Power ist eine Form der Machtausübung in Gestalt einer (indirekten) Beeinflussung anderer politischer Akteure, ohne dass zu diesem Zweck direkte ökonomische oder politische Anreize oder gar militärische Drohungen oder Maßnahmen eingesetzt werden. Konkret ist damit zum Beispiel gemeint, dass ein Land durch seine Kultur bzw. den Export bestimmter Kulturgüter wie Literatur oder Filmen, oder eben die Ausrichtung international anerkannter und beliebter (Sport-)Events wie den Olympischen Spielen, seinen internationalen Ruf verbessern kann. Dies kann wiederum dazu führen, dass andere Länder und ihre Bevölkerungen mit mehr politischem Wohlwollen auf das Land blicken.

Die chinesische Regierung verband mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele (neben innenpolitischen Faktoren) vor allem die Hoffnung auf die Verbesserung ihres internationalen Rufs und damit letztlich auf den Ausbau ihrer globalen Einflussmöglichkeiten. Auch wenn es rund um die Olympischen Spiele 2008 aus einigen westlichen Staaten durchaus Kritik an Chinas Politik gab, vor allem an seinem Umgang mit der tibetischen Minderheit im eigenen Land, kann rückblickend dennoch festgehalten werden, dass die Olympischen Spiele Chinas internationales Prestige insgesamt gesteigert haben und somit als ein weiteres Puzzlestück zum Erreichen des Ziels, eine globale Großmacht zu werden, betrachtet werden können.

Die Austragung der Olympischen Spiele 2008 in Peking war ein Sinnbild für den außenpolitischen Weg, den China unter Hu Jintao von 2002 bis 2012 beschritt: Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends war die Außenpolitik der Volksrepublik vor allem durch den umfassenden Versuch geprägt, das Bild von China als friedlichem und kooperativem Akteur im internationalen Raum zu etablieren und zu festigen. Der internationale Aufstieg Chinas hin zu einem unter mehreren mächtigen Staaten innerhalb einer multipolaren Weltordnung sollte ohne den Einsatz militärischer Mittel oder anderer (wirtschafts-)politischer Zwangsmaßnahmen vonstattengehen, sondern vielmehr durch internationale Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit gelingen – so zumindest die von offizieller Seite öffentlich propagierte Linie der chinesischen Außenpolitik in der Amtszeit Hu Jintaos.

Ab 2005 wurde dieser Weg von der chinesischen Regierung als Schaffung einer „Harmonischen Welt“ propagiert, wobei der Begriff der Harmonie bewusst aus der traditionell konfuzianischen Terminologie entnommen wurde, um damit das Bild von China als großer, historisch bedeutender Kulturnation international zu verbreiten. Chinas außenpolitische Bemühungen im Bereich der Soft Power waren zu jener Zeit demnach nicht nur allgegenwärtig, sondern auch erkennbar strategischer Natur.

Links und Literatur

Quellen & weitere Infos

Links:

Bundeszentrale für politische Bildung: Chinas Außen- und Wirtschaftspolitik in der Xi-Ära

Bundeszentrale für politische Bildung: Taiwan und die geopolitische Neuordnung in Asien

Council on Foreign Relations: China's Approach to Global Governance

Quellen & weitere Literatur:

- Lanteigne, Marc (2020): Chinese Foreign Policy. An Introduction, 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. London; New York: Routledge.

- Möller, Kay (2005): Die Außenpolitik der Volksrepublik China 1949-2004. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.

- Noesselt, Nele (2018): Chinesische Politik. Nationale und globale Dimensionen, 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Baden-Baden: Nomos.

- Zhao, Suisheng (2023): The Dragon Roars Back. Transformational Leaders and Dynamics of Chinese Foreign Policy. Stanford: Stanford University Press.

Mehr zur chinesischen Außenpolitik aus dem LpB-Shop

Autor des Haupttextes: Lars Konheiser. | Letzte Aktualisierung: Mai 2024