„Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt“, verkündete der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer Rede auf dem World Economic Forum in Davos am 28. Januar 2005 nicht ohne Stolz.

Der Niedriglohnsektor sollte dazu beitragen, die Zahl der Arbeitslosen, die zu Beginn des Jahres 2005 mit mehr als fünf Millionen einen historischen Höchststand erreicht hatte, zu reduzieren, indem v.a. Geringqualifizierte in Beschäftigung gebracht würden.

Mit diesem Anspruch war am 01. Januar 2005 auch das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) mit weitgehenden Reformmaßnahmen an den Start gegangen, mit denen „wir […] Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt“ haben, wie Gerhard Schröder in derselben Rede betonte.

Zum Autor: Ralf Engel

Ralf Engel ist Chefredakteur der LpB-Zeitschriftenreihe „Deutschland & Europa“ und Studiendirektor.

Der Aufsatz „Arbeitsmarktreformen im Wandel“ ist in der Zeitschrift „Arbeitsmärkte in Deutschland und Europa" (2022) der Reihe „Deutschland&Europa" erschienen.

Siegeszug der Marktwirtschaft: Ausbau des Niedriglohnsektors

Noch heute liegt Deutschland im EU-Vergleich tatsächlich in der „Spitzengruppe“ der Länder mit dem größten Niedriglohnsektor – in keinem anderen europäischen Land mit vergleichbarer Wirtschaftsleistung nimmt der Niedriglohnsektor ein solches Ausmaß an. So kommt es bis 2007 zu einem rasanten Anstieg mit einem Höchstwert von 23,8 % Beschäftigte im Niedriglohnbereich, danach verharrt die Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland auf hohem Niveau, wobei zwischen 2017 und 2018 erstmals Anzeichen für einen Rückgang sichtbar werden: Nicht zuletzt auch wegen der Einführung des Mindestlohnes sinkt der Anteil der abhängig Beschäftigten, die in diesem Lohnsegment tätig sind, auf 21,7 %.

Mehr als jeder Fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor

Das bedeutet jedoch, dass immer noch mehr als jeder Fünfte abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit im Niedriglohnsektor arbeitet, was in etwa neun Millionen Jobs entspricht, sodass dieses Lohnsegment trotz positiver wirtschaftlicher Rahmendaten deutlich größer als noch in den 90er-Jahren ist.

Viele der Beschäftigten sind dabei geringfügig beschäftigt („Mini-Jobs“) oder als Leiharbeiter*innen tätig, daneben zeigt die Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes, dass von den Niedriglöhnen vor allem der Dienstleistungssektor und dabei besonders stark das Gastgewerbe betroffen ist, wo 2018 66,9 % aller Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich tätig waren. (Vgl. auch Sell, 2020)

Wie kam es zur Ausweitung des Niedriglohnsektors?

Um zu verstehen, weshalb ab Mitte der 1990er-Jahre der Arbeitsmarkt genau auf diese Art und Weise reformiert wurde, gilt es den Blick auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse zu weiten: Nach dem Untergang des sogenannten Ostblocks und dem Fall der Mauer trat die Marktwirtschaft einen uneingeschränkten Siegeszug an, was exemplarisch in dem viel diskutierten Artikel des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama (1989), der Das Ende der Geschichte“ nahen sah, zum Ausdruck kam.

Er vertrat die These, dass sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft überall durchsetzen würden. Somit entsprach eine Politik, die die Kräfte des Marktes durch Deregulierung, Privatisierung, Flexibilisierung etc. entfalten wollte, einem Zeitgeist, der sich in den Jahren von 1990 bis zur Finanzkrise 2008 voll entfaltete.

In diesen Kontext müssen die „Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz I–IV) eingeordnet werden, die zu einer Ausweitung des Niedriglohnsektors beigetrugen, indem z.B. der Kündigungsschutz erhebliche Einschränkungen erfuhr oder das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz liberalisiert wurde, was z.B. den Einsatz von Leiharbeitern deutlich erleichterte.

Vor allem die Reformmaßnahmen rund um Hartz IV setzten die Arbeitssuchenden unter Druck, indem die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I verkürzt und sie – unter Androhung von Sanktionen – gezwungen waren und noch sind, jede Arbeit, soweit diese nicht gegen das Gesetz verstößt oder sittenwidrig ist, anzunehmen.

Konkret müssen Arbeitssuchende auch Arbeit zu vergleichsweise schlechten Konditionen (sprich ggf. unter der Armutsgrenze) akzeptieren, weshalb den Unternehmen, bevor der demographische Wandel spürbar wurde, in vielen Branchen auch für weniger attraktive Jobs genügend Bewerbungen vorlagen.

Dadurch geriet letztlich das gesamte untere Lohnsegment ins Rutschen. Diese Reformen federt der Staat dahingehend ab, dass er Einkommen, die unter dem Existenzminimum liegen, auf Grundsicherungsniveau anhebt („Aufstocker“). So waren 2020 beispielsweise 24 % der Bezieher von Hartz IV erwerbstätig („Working Poor“). (Vgl. Sozialpolitik-aktuell)

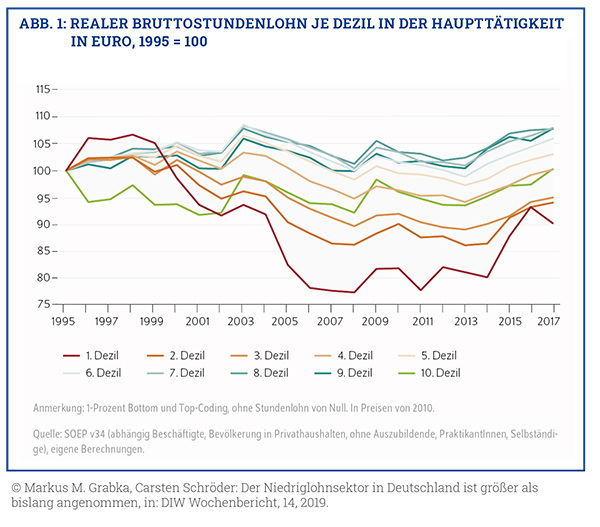

Geringe Arbeitslosigkeit in Deutschland

Die Folgen dieses Politikwechsels sind auch heute noch unverkennbar: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist gering, was dem Mantra entspricht, dass – gerade auch mit Blick auf die Lebenszufriedenheit – jede Art von Erwerbsarbeit der Arbeitslosigkeit vorzuziehen sei. Gleichzeitig ist der Reallohn der untersten drei Einkommensdezile heute geringer als 1995 (Abbildung 1).

Da auch auf globaler Ebene die Segnungen des Freihandels und der internationalen Arbeitsteilung voll zur Geltung kommen sollten, wurden im weltweiten Handel der Abbau tarifärer (Zollschranken) und nicht tarifärer Handelshemmnisse (Importquoten, technische Standards etc.) forciert. Dies setzte vor allem geringqualifizierte Beschäftigte in den Industriesektoren der westlichen Industrieländer einer tendenziell weltweiten Konkurrenz aus, da Unternehmen allein schon durch die Drohung mit Produktionsverlagerungen oder dem Import von Vorprodukten deutlich an Macht gewonnen hatten, was die Löhne in diesen Branchen gerade für niedrig qualifizierte Beschäftigte weiter unter Druck setzte.

Diese Entwicklungen schwächten infolgedessen auch die Gewerkschaften, deren Verhandlungsmacht bereits durch den strukturellen Wandel hin zum tertiären Sektor erheblich geschwächt war. Es gelang immer weniger, prekär Beschäftigte einerseits, sowie junge, gut qualifizierte Arbeitnehmer*innen andererseits zu organisieren.

Die Schwächung der Gewerkschaften sowie das Ansinnen der Unternehmen, im globalen Wettbewerb flexibel und individuell auf neue Anforderungen zu reagieren, mündeten in einem Rückgang der Tarifbindung als einem weiteren Aspekt, der eine Ausweitung des Niedriglohnsektors begünstigte.

Resümee: Gegensteuern mittels Mindestlohn?

Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen ist die Ausweitung des Niedirglohnsektors ein voller Erfolg, denn es ist „weitgehend gelungen, Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte in den Arbeitsmarkt zu integrieren“ (Pressemitteilung, 2020). Doch im Laufe der Jahre rückte auch immer mehr der Preis dieser Maßnahme in den Fokus, denn „niedrige Löhne dienen nicht mehr dem bloßen Einstieg in den Arbeitsmarkt, sondern sind häufig ein Dauerzustand. Sie sind dann kein Sprungbrett, sondern eine Sackgasse“, wie es Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, artikulierte (Pressemitteilung, 2020).

Dieser Preis erscheint umso höher, als in den letzten Jahren in vielen Bereichen nahezu Vollbeschäftigung herrschte und Fachkräfte gerade auch in schlecht bezahlten Branchen wie der Pflege händeringend gesucht wurden. Dies zeigt, dass immer „mehr Beschäftigte […] auch für mittel- bis hochqualifizierte Tätigkeiten nur einen Niedriglohn“ erhalten (Pressemitteilung, 2020).

Doch auch weitere Schattenseiten wurden zunehmend in der Öffentlichkeit diskutiert: Da wäre zum einen das Risiko der Altersarmut, verbunden mit zusätzlichen Belastungen für den Staat, zu nennen, zum anderen sind, wie oben beschrieben, trotz steigender Wirtschaftskraft die Reallöhne in den unteren Dezilen über viele Jahre deutlich gesunken, was die soziale Ungleichheit zunehmen und die Frage nach sozialer Gerechtigkeit drängend werden ließ.

Dieser Aspekt wird noch dadurch verschärft, dass „nur gut einem Viertel aller Niedriglohnbeschäftigten […] der Aufstieg [gelingt], während die Hälfte über mehrere Jahre im Niedriglohnsektor verharrt“ (Pressemitteilung, 2020), Leistung sich in dieser Hinsicht also nur selten lohnt. Dieses Aufstiegsversprechen „entpuppt […] sich heute für viele Beschäftigte als Sackgasse“ (Pressemitteilung, 2020), so das Resümee einer von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebenen Studie.

Da sich in dieser Sackgasse die Armut trotz Arbeit verfestigte, läuft sowohl die Wirtschaftsordnung als auch das politische System Gefahr, deutlich an Akzeptanz und Legitimation zu verlieren, was u.a. im Wahlverhalten seinen Niederschlag finden kann.

Dies alles veranlasste die Bundesregierung im Jahr 2015 mit einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn eine untere Grenze einzuziehen, unter die kein Lohn fallen darf. Obwohl dieser die Bruttostundenlöhne im untersten Dezil überproportional hat steigen lassen, liegt er nach wie vor unter der Niedriglohnschwelle und schützt somit nicht vor Armut. Höchstens eine indirekte Wirkung kann festgestellt werden, indem das Ausfasern der Löhne nach unten gebremst wurde, und so ein leichter Aufwärtsdruck auf die unteren Lohnsegmente zu verzeichnen war.

Arbeitsmarktreform zwischen Modell und Wirklichkeit

![Zitat Ralf Engel: "Wettbewerbsfähigkeit [ist] ein relatives Konzept – alle können nicht gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden." Grafik: LpB BW via Canva. Zitat Ralf Engel: "Wettbewerbsfähigkeit [ist] ein relatives Konzept – alle können nicht gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden." Grafik: LpB BW via Canva.](/fileadmin/lpb_hauptportal/aktuell_dossiers/hartz_VI/Aufsatz_-_Arbeitsmarktreformen/Zitat_Engel_-_LpB_BW_via_Canva.jpg)

Die dargestellten Arbeitsmarktreformen können nun mithilfe verschiedener wirtschaftspolitischer Grundkonzeptionen, die in der vorliegenden Ausgabe von „Deutschland und Europa“ dargestellt sind, genauer untersucht werden. Die beiden wissenschaftlichen Grundlagenartikel „Mikroökonomische Grundlagen der Arbeitsmärkte“ von Mario Mechtel sowie „Gesamtwirtschaftliche Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Lohnniveau – welche Ökonomik ist relevant?“ von Friederike Spiecker befassen sich nämlich aus diametral entgegengesetzten Perspektiven mit den Arbeitsmärkten.

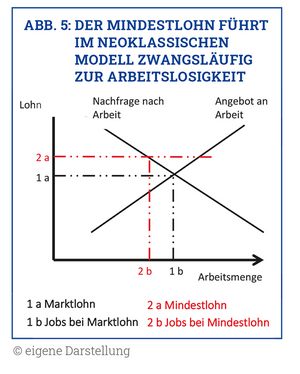

Während Mario Mechtel mit Blick auf die Mikroebene das neoklassische Modell vorstellt, bei dem ein steigender Stundenlohn „die Nachfrage nach Arbeit sinken“ und somit Arbeitslosigkeit entstehen lässt, leugnet Friederike Spiecker aus keynesianischer Perspektive die Mikrofundierung von gesamtwirtschaftlichen Größen und somit auch die „These, Arbeitslosigkeit beruhe auf zu hohen Löhnen und könne durch Lohnsenkung oder zumindest zurückhaltende Lohnentwicklung bekämpft werden.“ Der Grund liege darin, dass „Löhne […] immer beides [sind]: Kosten für Unternehmen und Einkommen für abhängig Beschäftigte“, weshalb das Lohnniveau immer auch Rückwirkungen auf die „gesamtwirtschaftliche Güternachfrage hat“. Dies könne das Marktmodell, das auf voneinander unabhängigen Angebots- und Nachfragekurven basiere, nicht darstellen. „Erklärungsmuster für einzelwirtschaftliches Verhalten taugen deshalb zur Begründung gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen nicht.“

Wenn man beide Ansätze auf die Diskussion um den Niedriglohnsektor anwendet, wird deutlich, dass die neoklassische Perspektive die Argumentation der Hartz-IV-Befürworter stützt und die sinkenden Löhne tatsächlich den „kranken Mann Europas“ wieder auf die Beine gebracht, sprich die Arbeitslosenzahlen signifikant reduziert haben. Demgegenüber würde die keynesianische Perspektive u.a. die Nachfrageausfälle durch den großen Niedriglohnsektor hervorheben, müsste dann jedoch das „deutsche Arbeitsmarktwunder“ erklären.

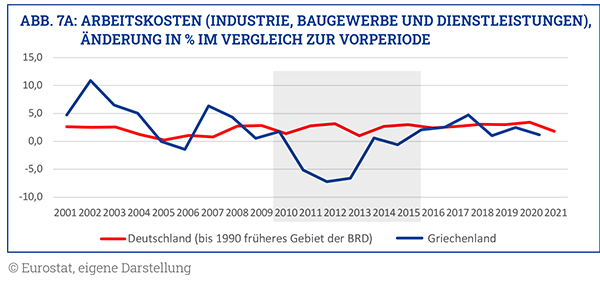

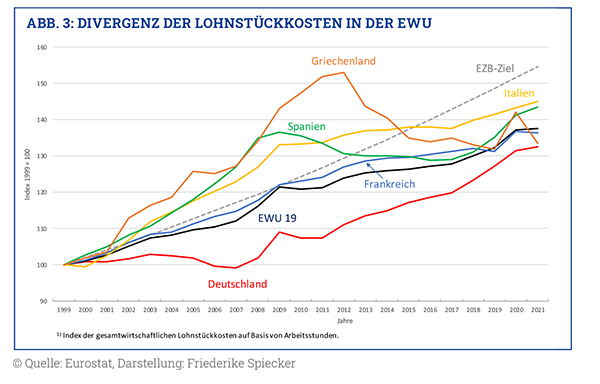

Auf den ersten Blick scheinen also die Daten das neoklassische Modell zu bestätigen: Die Lohnzurückhaltung Deutschlands gerade auch im europäischen Vergleich war signifikant und letztlich erfolgreich. Deutschland wich dabei vor allem in den 2000er-Jahren erheblich von der „goldenen Lohnregel“ ab, die besagt, dass die Lohnstückkosten (Nominallöhne/Arbeitsproduktivität) dann konstant bleiben und die Zielinflationsrate der Zentralbank erreicht würde, wenn die Löhne so steigen, wie der Zuwachs der Arbeitsproduktivität und die Zielinflationsrate (Unterrichtsmaterial dazu finden Sie auf Moodle). Bei einer gewünschten Inflation von 2 Prozent und einem erwarteten Produktivitätswachstum von 1,5 Prozent müssen die Löhne somit um 3,5 Prozent zulegen. Ist dies nicht der Fall, sind inflationäre oder deflationäre Tendenzen die Folge. Während Deutschland deutlich unter dem Ziel von 2 Prozent blieb, überschritten viele südeuropäische Euro-Länder vor allem vor der Krise im Euroraum dieses Ziel (Abbildung 3).

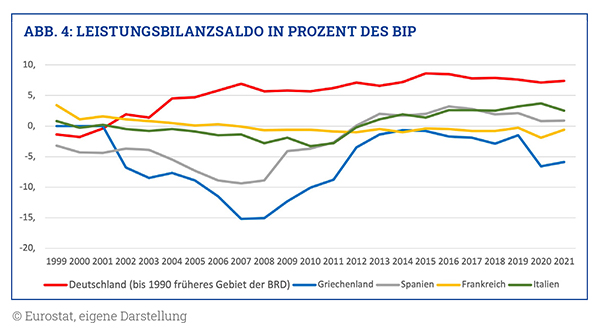

Dadurch konnte Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum deutlich verbessern und einen jährlichen Leistungsbilanzüberschuss einfahren, da mehr Waren und Dienstleistungen an das Ausland geliefert als von dort bezogen wurden (Abbildung 4). Somit tragen die Exportüberschüsse erheblich zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und den guten Beschäftigtenzahlen bei. Denn wer dank Lohnzurückhaltung preiswerter anbietet, gewinnt Marktanteile und verdrängt Wettbewerber.

Doch wer meint, dass die Volkswirtschaften anderer Länder ebenfalls wettbewerbsfähiger werden sollten, verkennt, dass Wettbewerbsfähigkeit – im Gegensatz zur Produktivität – immer ein relatives Konzept ist, sodass die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft logisch zwingend mit dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit mindestens einer weiteren einhergehen muss. Ebenso wie eine Sprinterin zwar ihre Zeit verbessern kann, dies aber noch nicht heißt, dass sie auch im Wettkampf besser abschneidet, hängt die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft auch von der „Performance“ der anderen Länder ab – alle können nicht gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden.

Aus rein logischen Gründen können auch nicht alle Länder Exportüberschüsse erzielen: Da die Exporte der einen Volkswirtschaft die Importe der anderen sind, geht ein Exportüberschuss immer mit einem Bilanzdefizit und somit Verschuldung bei anderen Ländern einher.

Es ist also richtig, dass Deutschland mit seiner Praxis der Lohnzurückhaltung (und dem Ausbau des Niedriglohnsektors) wettbewerbsfähiger wurde, Wirtschaftswachstum über seine Exportüberschüsse generierte und somit ein „deutsche[s] Arbeitsmarktwunder“ schuf. Diese Politik war also auf den ersten Blick überaus erfolgreich und zeigt, dass niedrigere Löhne die Arbeitslosigkeit reduzieren können.

Allerdings sollte deutlich geworden sein, dass dieser Ansatz nur auf Kosten anderer Länder erfolgreich sein kann, die weniger wettbewerbsfähig sind, die somit mehr importierten als exportierten und sich zwingend verschulden müssen. Würden alle Länder versuchen, die Arbeitslosigkeit durch niedrige Löhne zu bekämpfen, wäre ein „race to the buttom“ eröffnet, bei dem es am Ende nur Verlierer gäbe.

Folglich konnte der Beschäftigungsaufbau in Deutschland v.a. deshalb gelingen, weil in einer offenen Volkswirtschaft mit starkem Exportsektor der Rückgang der Binnennachfrage aufgrund der Lohnzurückhaltung durch Exportüberschüsse – und somit die Verschuldung der Defizitländer – überkompensiert werden konnte.

Diesem „deutschen Weg“ liegt deshalb die Tendenz zur Destabilisierung des Gesamtsystems (Stichwort: Verschuldung des Auslands) zugrunde, da eine Währungsunion wie der Euro-Raum, in dem der Wechselkurs als Ausgleichsmechanismus wegfällt, nur funktionieren kann, wenn sich die Länder an die goldene Lohnregel halten und den Wettbewerb nicht im Sinne eines Unterbietungswettkampfes, sondern als Wettbewerb um Innovationen im Sinne Schumpeters führen.

Unterschiedliche Erklärmuster auch bei Mindestlohn

Auch mit Blick auf den Mindestlohn bieten die beiden Schulen unterschiedliche Erklärungsmuster. In der neoklassischen Theorie wird davon ausgegangen, dass es sich beim Arbeitsmarkt um einen Markt wie jeden anderen handelt. Da der Preismechanismus (in diesem Fall die Lohnhöhe) ein Marktgleichgewicht zwischen Angebot (potentielle Arbeitnehmer) und Nachfrage (potentielle Arbeitgeber) erzeugt, ist das System in sich stabil, Arbeitslosigkeit kann daher leidglich auf „Marktunvollkommenheiten, Eingriffen von außen, namentlich von Seiten des Staates, oder auf exogenen Störungen“ beruhen.

Deshalb führt im neoklassischen Modell ein Mindestlohn zwingend zu unfreiwilliger Arbeitslosigkeit (Abbildung 5), da das Angebot an Arbeitskräften die Nachfrage übersteigt und der Arbeitsmarkt somit aus dem Gleichgewicht gerät. Demgegenüber betont der keynesianische Ansatz wiederum die positiven Nachfrageeffekte eines höheren Lohnniveaus.

Vor der Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes im Januar 2015 dominierte dabei eindeutig die neoklassische Perspektive den öffentlichen Diskurs, und warnte vor z.T. erheblichen Arbeitsplatzverlusten. Die Wirkmächtigkeit des vermeintlich objektiven, mathematischen Modells konnte man vielen Prognosen entnehmen, wenn es z.B. hieß, „die [sic!] ökonomische Theorie [zeige]: Durch die Einführung eines Mindestlohns, egal in welcher Höhe, gehen all jene Jobs verloren, die sich nicht mehr lohnen. […] Die Empirie folgt der Theorie: Experten gehen davon aus, dass ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro 570.000 bis 900.000 Arbeitsplätze gefährdet“ (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft [INSM], 2014)

Diese Verlautbarungen können sich auf Ausführungen renommierter Volkswirte wie Gregory Mankiw stützen, der in seinem weltweit millionenfach verkauften Lehrwerk „Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“, das als DAS Standardwerk für Studierende der Wirtschaftswissenschaften gilt, wie selbstverständlich eine „zwangsläufige“ Arbeitslosigkeit konstatiert, „die durch gesetzlich festgelegte […] Mindestlöhne entsteht, [wodurch] einige Arbeitskräfte zwangsläufig [sic!] arbeitslos“ werden (Mankiw, 2004, S. 666 f./ 677; Abbildung 5). Das Preis-Mengen-Diagramm vermittelt „die volkswirtschaftlichen Grundlagen zu den vorgeschriebenen Mindestlöhnen“ (ebda.), was eine kontroverse Herangehensweise von vornherein ausschließt, weshalb die Aufgabe für die Studierenden dann auch darin besteht, die Arbeitslosigkeit im Preis-Mengen-Diagramm zu zeigen.

Diese scheinbar naturwissenschaftlich exakten, genau berechenbaren, von keinen Interessen geleiteten „Marktgesetze“ haben sich in der Diskussion um die Einführung eines allgemeinen Mindestlohnes als äußerst praxiswirksam erwiesen.

Die Politik folgte in diesem Fall den Empfehlungen der Mehrheitsmeinung der Ökonomen ebenso wenig wie "die Empirie [...] der Theorie" (INSM, 2014): Der Mindestlohn hat in keiner Weise zu Arbeitsplatzverlusten geführt, sondern im Gegenteil gerade in den Regionen und Sektoren, in denen er aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus besonders wirkmächtig war, Beschäftigung aufgebaut.

Dieses „Waterloo der Arbeitsmarktökonomik“ ist umso bemerkenswerter, als „die Arbeitsmarktfachleute unter den Ökonom*innen die internationale Forschung zur Empirie des Mindestlohns hätten kennen müssen“, die auch in einer Vielzahl von Meta-Studien aufgezeigt hat, dass sich „negative Beschäftigungseffekt […] in der weltweiten Realität der sehr unterschiedlichen Mindestlohnsysteme nirgends nachweisen“ lassen (Heise/Pusch, 2021). Genau diese Befunde werden auch von den Arbeiten der Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften von 2021, David Card, Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens, gestützt, die anhand natürlicher Experimente zu demselben Ergebnis kamen.

In Anbetracht dieser extremen Diskrepanz von theoriegeleiteter Prognose und empirischer Realität könnte man von einer Krise der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie (bzw. des Marktmodells allgemein, da alle Märkte vermeintlich auf dieselbe Art und Weise funktionieren) sprechen, besonders auch weil sich die Ökonomik als eine positive (deskriptive) Wissenschaft versteht, somit Erklärungskraft beansprucht und sich deshalb auch der Falsifikation stellen muss.

Um das Modell zu verteidigen, wird auf das positive konjunkturelle Umfeld sowie andere Anpassungskanäle (kürzere Arbeitszeit, Arbeitsverdichtung, Preissteigerungen etc.) jenseits der üblichen Mengenanpassung verwiesen. Obwohl diese Faktoren durchaus eine Rolle spielen, hätte man sich im Vorfeld eine differenziertere Argumentation jenseits der platten, jedoch medienwirksamen Gleichsetzung von Mindestlohn mit Arbeitsplatzverlusten gewünscht. Oder um es mit den Wissenschaftlern der Mindestlohnkommission auszudrücken: „Der Hauptgrund für die großen Differenzen [zwischen Prognose und Realität, RE] kann am ehesten in einer zu einfachen Modellierung der Beschäftigungswirkungen anhand der neoklassischen Theorie des Arbeitsmarktes gesehen werden“ (Bruttel/Baumann/Dütsch, 2019)

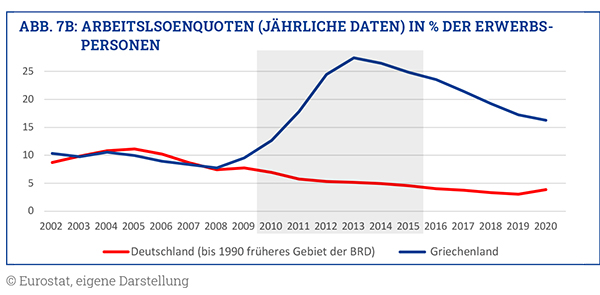

Das hier vorgestellte Modell des neoklassischen Arbeitsmarktes offenbart somit wichtige Einsichten in die Anreize der Individuen, ist jedoch auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, wie die Diskussion um den Mindestlohn gezeigt hat, nur sehr bedingt übertragbar. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Lohnstückkosten Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, doch die weit verbreitete, monokausale Vorstellung, Arbeitslosigkeit sei eine Folge zu hoher Löhne, ist in dieser Ausschließlichkeit nicht haltbar, was auch Abbildung 7a und 7b unterstreichen: Käme es allein auf die Arbeitskosten an, ließe sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Griechenland von 2010 – 2014 nicht erklären. Eine Aufarbeitung der Fehlprognosen im Vorfeld der Einführung des Mindestlohnes 2015 ist gerade auch deshalb notwendig, um ähnliche vereinfachte Argumentationsmuster in der aktuellen Diskussion um eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro am 01.10.2022 zu verhindern.

Demgegenüber sei hier als Erklärung dafür, dass die Einführung eines allgemeinen Mindestlohnes keine Arbeitsplätze gekostet hat, ausdrücklich auf die Spezifik der Arbeitsmärkte verwiesen (Vgl. Infografik: Besonderheiten des Arbeitsmarktes), bei denen z.B. die Angebots- und Nachfragefunktion nicht unabhängig voneinander sind, weil ein höherer Lohn auf dem Gütermarkt nachfragewirksam werden kann, was wiederum möglicherweise Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Form einer höheren Nachfrage nach Arbeitskräften hat.

Ebenso müssten bei geringeren Löhnen die Arbeitnehmer im Modell ihr Angebot an Arbeitskraft reduzieren, was nicht realistisch ist, da die Arbeitnehmer eher mehr arbeiten werden, um ihre Existenz und die ihrer Familie zu sichern (Vgl. Mario Mechtel zum Substitutions- und Einkommenseffekt in diesem Heft) – alles Faktoren, die auf dem Gütermarkt ohne Bedeutung sind und deshalb die Spezifik des Arbeitsmarktes jenseits von neoklassischen Annahmen bedingen.

Literaturhinweise

Literaturhinweise

- Bruttel, Oliver/Baumann, Arne/ Dütsch, Matthias (2019): Beschäftigungseffekte des gesetzlichen Mindestlohns: Prognosen und empirische Befunde, aus: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Online (22.04.2022).

- Grabka, Markus M./Göbler, Konstantin (2020): Der Niedriglohnsektor in Deutschland. Falle oder Sprungbrett für Beschäftigte?, DIW Econ im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Online (22.04.2022).

- Pressemitteilung zu Grabka, Markus M./ Göbler, Konstantin (2020), Online (22.04.2022).

- Heise, Arne/Pusch, Toralf: Die „Harmonie der Täuschungen“ muss enden, damit Politikberatung glaubwürdiger wird, Wirtschaftsdienst 2021, Heft 12, Online (22.04.2022).

- Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (2014): Der Mindestlohn kostet keine Arbeitsplätze – und 7 weitere Mythen.

- Mankiw, N. Gregory (2004): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart. Sell, Stefan (2020): Der „beste Niedriglohnsektor“, der in Europa geschaffen wurde, bleibt weiterhin eine Konstante der deutschen Arbeitsmarktverhältnisse, Online (22.04.2022).

- Sozialpolitik-aktuell: Erwerbstätige Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II 2007 – 2020, PDF-Download (22.04.2022).

- Zucker, Lou (2021): Was Ihre Care-Arbeit wert ist (und warum Sie niemand bezahlt), Der SPIEGEL, 08.03.2021, Online (22.04.2022)

Autor: Ralf Engel. Der Beitrag ist unter dem Titel „Arbeitsmarktreformen im Wandel“ in dem Heft „Arbeitsmärkte" der LpB-Zeitschriften-Reihe „Deutschland&Europa" erschienen.

Stand: Mai 2022.