8. September 1944: Als Sigmaringen Sitz der „französischen Regierung“ wird

Vichy-Regime: Die Nazi-Kollaborateure kommen an die Donau

Ab September 1944 steht das kleine Sigmaringen am Rand der Schwäbischen Alb für einige Monate im Zentrum der deutsch-französischen Geschichte. Denn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs lässt das Nazi-Regime die französische Kollaborationsregierung, auch bekannt als Vichy-Regime, an die Donau bringen. Die Franzosen haben zwar zuvor jahrelang mit den Nazis zusammengearbeitet, nun sind jedoch einige von ihnen – darunter Marschall Philippe Pétain, der Präsident der Regierung – gegen den Umzug. Mit der Regierung kommen gut 2.000 weitere Französinnen und Franzosen, die im Zweiten Weltkrieg mit dem Vichy-Regime und den Deutschen zusammengearbeitet haben.

Während die Alliierten mit General Charles de Gaulle ganz Frankreich erobern, wird Sigmaringen aus Sicht des sogenannten „Dritten Reichs“ zum französischen Regierungssitz. Entsprechend unterhalten die verbündeten „Achsenmächte“ Japan und Italien und sogar Deutschland selbst eigene Botschaften in dem Städtchen. Es gibt auch eine französische Zeitung, einen französischen Radiosender und vieles mehr. Gleichzeitig greifen mit dem nahenden Kriegsende Not und Armut auch hier um sich.

Ende April 1945, als die französischen Truppen kurz vor Sigmaringen stehen, verlassen die Kollaborateure die Stadt.

Die „Commission Gouvernementale“ in Sigmaringen

- Was war das Vichy-Regime? „Vichy-Regime“ ist der umgangssprachliche Ausdruck für den „État Français“, der nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand im Jahr 1940 im Süden Frankreichs entstand – auf dem Gebiet also, das die deutsche Wehrmacht zunächst nicht besetzt hielt. Regierungssitz war der Kurort Vichy. Präsident dieses Staates war Philippe Pétain, sein Stellvertreter war Pierre Laval. Das Regime arbeitete mit Nazi-Deutschland zusammen, etwa bei der Verfolgung und Deportation von Jüdinnen und Juden.

- Warum kamen Pétain und die anderen nach Sigmaringen? Nach der Landung der Alliierten in der französischen Normandie im Juni 1944 geriet die deutsche Wehrmacht in die Defensive. Um zu verhindern, dass Pétain und die anderen Mitglieder seiner Regierung zu den Alliierten überliefen, brachten die Nazis die Vichy-Führung zum Teil gegen deren Willen im September 1944 in die schwäbische Kleinstadt Sigmaringen. Diese wurde so – zumindest aus Sicht des Deutschen Reichs und seiner Verbündeten – Sitz der französischen Regierung.

- Was passierte in Sigmaringen? Kurz gesagt: Nicht viel. Pétain und andere Mitglieder seiner Regierung, die im repräsentativen Hohenzollernschloss einquartiert wurden, betrachteten sich als Gefangene und stellten die Arbeit weitgehend ein. Eine von den Nazis eingesetzte Ersatzregierung, die sogenannte „Commission Gouvernementale“, hatte keine nennenswerte Verfügungsgewalt. Neben den Offiziellen kamen noch schätzungsweise 2.000 weitere Französinnen und Franzosen nach Sigmaringen und hausten dort unter ärmlichsten Bedingungen.

- Wie endete die Periode der „Commission Gouvernementale“? Als im Frühjahr 1945 die Niederlage und der Zusammenbruch des Deutschen Reichs immer absehbarer wurden, verließen die Französinnen und Franzosen nach und nach die Stadt. Ab dem 22. April 1945 stand Sigmaringen dann unter der Kontrolle derjenigen Franzosen, die gegen die Nazis kämpften. Pétain und einige weitere kamen in Frankreich vor Gericht.

Als die Nazis Sigmaringen zu Frankreichs Hauptstadt erklärten

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Youtube:https://youtu.be/CLwptwIwWSE?si=wsJEY_zsQKuqNFKF

Die Ausgangslage

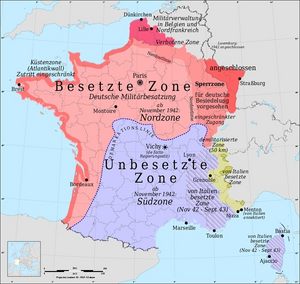

Mit der Niederlage gegen Nazi-Deutschland im Juni 1940 endet de facto auch die Zeit der Dritten Französischen Republik. Frankreich wird infolge des Waffenstillstands von Compiègne in mehrere Gebiete aufgeteilt: Während das Deutsche Reich das Elsass und Lothringen quasi annektiert, kommt der größte Teil im Norden sowie an der Atlantikküste unter deutsche Besatzung.

Im Südosten Frankreichs entsteht dagegen zunächst ein neuer Staat, der sogenannte „État Français“ (Französischer Staat). Regierungssitz dieses Staates ist der kleine Kurort Vichy, weshalb das Gebilde auch unter dem Namen „Vichy-Frankreich“ bekannt ist.

Die französische Nationalversammlung macht den 84 Jahre alten Philippe Pétain, der aufgrund seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg den Ehrentitel „Maréchal de France“ (Marschall Frankreichs) trägt, zum Staatspräsidenten mit quasi absoluten Vollmachten. Pétain hat zuvor als französischer Ministerpräsident um den Waffenstillstand mit den Nazis gebeten. Die Regierung des Staates, der etwa 40 Prozent der Fläche Frankreichs sowie die französischen Kolonien kontrolliert und über eine 100.000 Mann starke Armee verfügt, erkennen auch die Alliierten und die Sowjetunion zunächst an.

Pétain, der die parlamentarische Demokratie entschieden ablehnt, und sein Stellvertreter Pierre Laval proklamieren eine „nationale Revolution“ unter den Schlagworten „Arbeit, Familie, Vaterland“. Der Staat verfolgt eine nationalistisch-konservative Politik, kreiert einen Personenkult um Pétain und unterdrückt die Opposition. Zudem verfolgt er neben Freimaurern und Kommunisten auch Juden massiv.

Außenpolitisch erwartet das Regime einen raschen deutschen Sieg und strebt daher eine möglichst starke Stellung des „État Français“ im von Hitler dann neu geordneten Europa an. Durch eine enge Zusammenarbeit (frz. „collaboration“, daher auch die Bezeichnung Kollaborateure) mit dem Deutschen Reich erhoffen sich die Machthaber auch, innenpolitisch weitgehend ungestört regieren zu können. Unter anderem arbeitet die Vichy-Regierung den deutschen Besatzern bei der Deportation von Juden aus ihrem Herrschaftsgebiet zu und erlässt Judenstatute, ohne dass die Nazis sie dazu explizit unter Druck gesetzt hätte.

Ab dem November 1942, als die deutsche Wehrmacht in die bislang unbesetzte französische Südzone einmarschiert, schwindet die Macht der Vichy-Regierung zusehends. Auch der Widerstand („Résistance“) in der französischen Bevölkerung gegen die Nazis und deren Kollaborateure wird in dieser Zeit immer stärker und besser vernetzt.

Mr. Wissen2Go Geschichte: Das Vichy-Regime – Die Nazi-Kollaborateure

Funk/Mr. Wissen2Go Geschichte: Das Vichy-Regime - Die Nazi-Kollaborateure

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Mf6D_zwGhQ

Das Vichy-Regime zieht nach Sigmaringen

Mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 gerät die Wehrmacht auch in Frankreich in die Defensive. Pétain und Laval, der inzwischen Premierminister ist, suchen den Kontakt zur „Résistance“, zum Anführer des „Freien Frankreichs“ Charles de Gaulle sowie zu den Alliierten. Sie wollen einen möglichen Bürgerkrieg vermeiden und ihr eigenes politisches Überleben sichern. Das deutsche Nazi-Regime dagegen betrachtet die Räumung Frankreichs nur als vorübergehend und will verhindern, dass die Vichy-Regierung zum Feind überläuft.

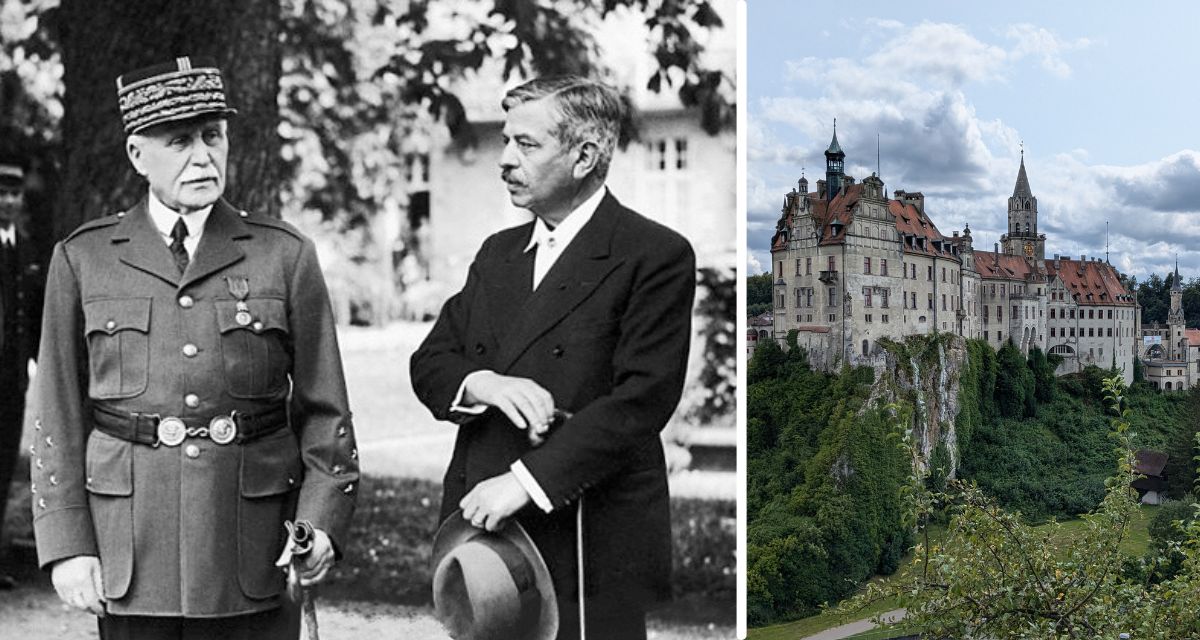

Daher befiehlt die Reichsregierung, Pétain, Laval und deren Minister im August 1944 auch gegen deren Willen zunächst nach Belfort im Nordosten Frankreichs zu bringen. Nachdem auch dort die Alliierten immer näher rücken, ordnet offenbar Adolf Hitler selbst an, die Vichy-Regierung nach Sigmaringen zu verlegen. Das strukturschwache Oberschwaben ist zu der Zeit weniger durch alliierte Bombenangriffe gefährdet und relativ weit von der Front entfernt. Zudem stellt das Hohenzollernschloss einen repräsentativen Regierungssitz dar. Die bis dahin dort lebende fürstliche Familie wird kurzerhand ausquartiert und das Schloss sowie weitere Gebäude in der Stadt werden beschlagnahmt.

Wahrscheinlich am 8. September 1944 trifft Philippe Pétain in Sigmaringen ein. Im Lauf der folgenden Wochen und Monate kommen neben den weiteren Regierungsmitgliedern noch rund 1.600 bis 2.000 weitere Französinnen und Franzosen, die zum Teil vor ihren eigenen Landsleuten flüchten, in das ohnehin schon völlig überfüllte Städtchen.

Sigmaringen als „Regierungssitz“

Fortan weht über dem für exterritorial erklärten Hohenzollernschloss die französische Trikolore. Die Nazis wollen unbedingt daran festhalten, dass die aus ihrer Sicht einzig legitime französische Regierung in Sigmaringen sitzt, ungeachtet des inzwischen in Paris residierenden französischen „Gouvernement Provisoire“ (Provisorische Regierung) unter Charles de Gaulle.

Pétain und Laval jedoch betrachten sich als Gefangene und stellen jede Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich ein, ebenso wie einige weitere Minister. Von ihren Ämtern treten sie aber nicht zurück, damit die Nazis ihre Posten als Präsident und Premierminister nicht neu besetzen können.

Ich habe Marschall Pétain erlebt, wie er zum Schloss hinauffuhr mit seinem Talbot (frz. Automarke, Red.), offen, zivil, und es standen meiner Einschätzung nach mindestens 120 Mann Waffen-SS mit Maschinengewehren links und rechts vom Schlossberg. Ich habe dies vom Wilhelmsbau des Schlosses, das ist ein Stück entfernt, beobachtet und hatte das Gefühl, Pétain geht hier ins Schloss als Gefangener.“

Damaliger Erbprinz Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, zit. nach Becker 2012

Aus französischen Extremisten und Ultra-Kollaborateuren stellt das Auswärtige Amt deshalb die sogenannte „Commission gouvernementale française pour la défense des intérêts nationaux“ (Französische Regierungskommission zur Verteidigung nationaler Interessen) zusammen. Im Sigmaringer Schloss residieren also nun „aktive“ und „schlafende“ Minister, die zum Teil untereinander erbittert verfeindet sind.

„Aktive“ Minister – Die Mitglieder der „Commission Gouvernementale“

„Aktive“ Minister – Die Mitglieder der „Commission Gouvernementale“

- Vorsitzender der Regierungskommission: Fernand de Brinon (seit 1940 „Generaldelegierter der Vichy-Regierung im von Deutschland besetzten Teil Frankreichs“, also Vichys Vertreter in Paris)

- Delegierter für die nationale Solidarität und Betreuung der französischen Arbeiter im Reich: Marcel Déat (zuvor Arbeitsminister des Vichy-Regimes und Anführer der Kollaborationspartei Rassemblement National Populaire, RPN)

- Delegierter für die nationalen Kräfte der Miliz, der Freiwilligenlegion gegen den Bolschewismus und der französischen Waffen-SS: Joseph Darnand (zuvor Staatssekretär des Inneren des Vichy-Regimes und Chef der paramilitärischen Milice française)

- Delegierter für die Betreuung der Kriegsgefangenen: General Eugène Bridoux (zuvor Staatssekretär für Verteidigung)

- Delegierter für Information und Propaganda: Jean Luchaire (zuvor Vorsitzender der Pressekorporation in Vichy-Frankreich)

Pétain weigert sich jedoch, dieses Schattenkabinett anzuerkennen. Ebensowenig akzeptiert er den von Hitler eigentlich als Regierungschef bevorzugten Jacques Doriot (Chef der faschistischen „Parti Populaire Français“). Da Frankreich zu der Zeit auch schon in großen Teilen befreit ist, können die – intern zudem zerstrittenen – Minister kaum etwas ausrichten. Mit den Worten von Otto Becker, der als Archivar in Sigmaringen die Zeit der „Commission Gouvernementale“ umfassend aufgearbeitet hat, beschränkt sich die Tätigkeit der Scheinregierung aufs „Dinieren, Diskutieren und Intrigieren“.

Sitz der Ministerien und der französischen Verwaltung ist der Prinzenbau in der Sigmaringer Innenstadt. Dort sitzt auch die Redaktion der Tageszeitung „La France“ sowie des Radiosenders „Ici la France“ (dt. „Hier Frankreich“). Das Fürstliche Archivgebäude ganz in der Nähe des Prinzenbaus beschlagnahmen die Nazis ebenfalls und bringen dort die „Deutsche Botschaft Paris“ unter. Die Botschaften der mit Deutschland verbündeten „Achsenmächte“ Japan und Italien, die ebenfalls die „Commission Gouvernementale“ anerkennen, sitzen außerhalb des Stadtzentrums.

Das Leben in der Stadt

Sigmaringen ist zur damaligen Zeit zwar weit von der Front entfernt, dennoch ist die Lage für die Menschen schwierig. Denn in der Stadt, die vor dem Krieg gut 5.600 Einwohner zählte, leben nun nicht nur die vielen hundert Französinnen und Franzosen, sondern auch ausgebombte Familien und Schüler zumeist aus dem Ruhrgebiet, Militärpersonen und Ausländer. Insgesamt beträgt die Einwohnerzahl im Jahr 1944 rund 10.000 Menschen.

Die eigens geschaffene Quartierskommission beschlagnahmt alle Hotels in der Stadt und durchkämmt sämtliche Wohnungen und Dienststellen, um Wohnraum für die französischen Flüchtlinge, die „Réfugiés“, zu finden. Einige leben fortan in fensterlosen Kammern, auf Dachböden ohne Ofen oder schlafen auf Strohsäcken in Fluren. Französische Familien mit besonders vielen Kindern kommen in der Landwirtschaftsschule unter. Die 18- bis 20-jährigen Mitglieder der französischen Miliz werden der SS zugeordnet.

„Das Straßenbild Sigmaringens bietet zu gewissen Stunden des Tages ein fremdes Bild: lebhaft gestikulierende Männer mit Baskenmützen, meist gut angezogen, oder auch mit feinen ungewohnten Regen- und Windjacken und mit Pelz gefütterten Joppen. Die meisten Frauen fallen durch ihre meist rötlich gefärbten Haare auf, noch mehr durch die dickverschmierten Gesichter.“

Zeitzeuge Maximilian Schaitel in seinem Tagebuch, zit. nach Becker 1996

Viele der Französinnen und Franzosen haben offenbar nicht mit den kühlen Temperaturen am Fuß der Schwäbischen Alb gerechnet und deutlich zu wenig Kleider dabei. Essen erhalten die Französinnen und Franzosen zumeist in den Gasthäusern der Stadt, in der Regel das „Stammessen“, ein Eintopf aus Kohl, Kartoffeln und Rüben. Vor allem viele der jüngeren Franzosen leiden Hunger.

Im Schloss gibt es dagegen keinen Mangel. Zeitzeugen berichten von opulenten Drei-Gänge-Menüs im fürstlichen Speisesaal. Pétain und Laval vertreiben sich die Zeit mit ausgedehnten Spaziergängen. Pétain steht zudem ein eigenes Auto mit Fahrer zur Verfügung. Er erarbeitet auch seine Verteidigung für den Gerichtsprozess gegen sich, den er – zurecht – nach Kriegsende in Frankreich erwartet.

Sonntags besuchen viele der Französinnen und Franzosen und sogar der japanische Botschafter die Messe, was die weit überwiegend katholische Bevölkerung Sigmaringens wohlwollend registriert. Auch Pétain wohnt jeden Sonntag von der Fürstenloge der Pfarrkirche aus dem Gottesdienst bei. Zudem gibt es auch immer wieder kulturelle Veranstaltungen in der Stadt für die französischsprachige Bevölkerung, etwa eine „Grande Soirée“ zu Weihnachten im Lichtspielhaus

Insgesamt drei französische Ärzte und ein Zahnarzt kümmern sich um die Réfugiés. Einer der Ärzte ist Louis-Ferdinand Destouche, der als Schriftsteller unter dem Namen Céline bekannt ist. Außerdem entsteht noch im März 1945 eine französische Grundschule, auch wenn diese vermutlich selten bis nie als solche genutzt wird.

Ende der „Commission Gouvernementale“

Während im Dezember 1944 manche der Französinnen und Franzosen in Sigmaringen noch auf die Ardennenoffensive der Wehrmacht hoffen, wird nach dem Zusammenbruch der deutschen Westfront immer klarer, dass Deutschland den Krieg verliert. In der Stadt ist die Lage katastrophal. Immer mehr Französinnen und Franzosen fliehen vor den alliierten Truppen nach Sigmaringen. Inzwischen müssen die meisten im Wartesaal des Bahnhofs und in der Wehrmachtsbaracke davor schlafen. Die Furcht vor Luftangriffen nimmt zu, aufgrund der Tiefflieger steht der Bahnverkehr tagsüber fast vollständig still. Der Winter ist zudem besonders hart, ohnehin gibt es nicht genug Brennmaterial. Viele der „Réfugiés“ erkranken.

Aufgrund interner Streitigkeiten, auch mit der Reichsregierung, muss Laval seine Wohnung im Schloss Sigmaringen räumen und kommt im nahe gelegenen Schloss Wilflingen unter. Jacques Doriot, der im Auftrag des Reichssicherheitshauptamtes den gemeinsamen Widerstand aller Kollaborateure gegen de Gaulle in Frankreich organisieren soll, stirbt bei einem Tieffliegerangriff im Februar 1945.

Als im März die US-Truppen von Westen her über den Rhein setzen, macht sich in Sigmaringen Unruhe breit. Ab der ersten Aprilwoche verlassen die Französinnen und Franzosen nach und nach die Stadt. Als einer der letzten steigt Pétain in der Nacht zum 21. April in sein Auto und lässt sich in die Schweiz bringen. An diesem Tag erscheint in Sigmaringen auch die letzte Ausgabe der Tageszeitung „La France“, obwohl so gut wie kein Franzose mehr in der Stadt ist.

Schon am folgenden Tag, dem 22. April 1945, weht über dem Schloss wieder die französische Flagge. Hochgezogen haben sie de Gaulles Truppen der französischen Republik, die ab 10.30 Uhr ungehindert in die Stadt gekommen sind. Sigmaringen wird Teil der französischen Besatzungszone.

Folgen und Spuren der Vichy-Regierung in Sigmaringen

Pétain reist von Sigmaringen in die Schweiz und stellt sich von dort aus französischen Grenzsoldaten. Er kommt wie Pierre Laval, Fernand de Brinon, Joseph Darnand und Jean Luchaire in Frankreich vor Gericht. Alle werden zum Tod verurteilt. Pétain, der das Gericht nicht anerkennt und weiter darauf beharrt, er habe nur größeres Übel abwenden wollen, entgeht als einziger der Hinrichtung. Charles de Gaulle als Chef der „Provisorischen Regierung“ wandelt das Urteil in eine lebenslange Haftstrafe um. So stirbt Pétain 1951 in Gefangenschaft im Alter von 95 Jahren.

„Arbeitsminister“ Marcel Déat taucht in Italien unter, „Verteidigungsminister“ Eugène Bridoux wird zwar in Frankreich gefangengenommen, kann aber fliehen und entkommt nach Spanien. Beide werden in Frankreich in Abwesenheit zum Tod verurteilt, sterben aber erst später im Exil.

1957 veröffentlicht in Frankreich der Schriftsteller Céline, der in Sigmaringen als Arzt tätig war, seinen Roman „D’un Chateau à l’Autre“ (Von einem Schloss zum anderen), der von dieser Zeit erzählt. Historiker bewerten das Buch als wenig faktentreu, es prägt jedoch bis heute das französische Bild von der „tragikomischen Episode“ der „Commission Gouvernementale“. In ihrem Aufsatz „Louis-Ferdinand Céline und die Vichy-Regierung in Sigmaringen" arbeitet Christine Sautermeister diesen Teil der Geschichte auf. Erschienen ist dieser Aufsatz in Band 51, „Von Hölderlin bis Jünger“, der Landeskundlichen Reihe der LpB, der unter diesem Link bestellt werden kann.

In Deutschland gerät die Zeit der „Commission Gouvernementale“ nach dem Krieg dagegen weitgehend in Vergessenheit. Auch in Sigmaringen selbst erinnert heute wenig an die Vorgänge. Nach dem Krieg ist die Quellenlage dünn. Die Nazis haben viele Dokumente vor dem Einmarsch der Alliierten vernichtet, Zeitzeugen haben die besonderen Vorgänge in den letzten Kriegsmonaten nur spärlich dokumentiert.

Im Hohenzollernschloss können noch die Gemächer Pétains als Teil einer Führung zum Thema besichtigt werden. Und in einem Flur im Erdgeschoss, ganz in der Nähe des mächtigen Eingangsportals, hat ein Unbekannter ein paar Worte in die Wand geritzt: „La France vivra car elle est éternelle. Vive Pétain. À mort le drôle sanglant de Gaulle“ (dt.: Frankreich wird leben, weil es ewig ist. Es lebe Pétain. Tod dem verrückten blutrünstigen de Gaulle).

Weitere Informationen

Quellen und Links

Zur „Commission gouvernementale“ in Sigmaringen:

- „Ici la France“ – Die Vichy-Regierung in Sigmaringen 1944/45, von Otto Becker, in: Fritz Kallenberg (Hg.): Hohenzollern. Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württemberg Bd. 23, Stuttgart 1996. Reihe der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

- Neue Beiträge zur Geschichte der Stadt Sigmaringen während des Aufenthalts der Vichy-Regierung 1944/45, von Otto Becker, in: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, Bd. 47/48, 2011/2012.

- Hohenzollerischer Geschichtsverein (04/2016): Nur eine tragikomische Episode?

- Tagesspiegel (28.12.2014): Französische Nazi-Kollaborateure: Als die Vichy-Regierung in Schwaben residierte

- SWR (19.10.2020): Das Vichy-Regime in Sigmaringen – Frankreichs Hauptstadt in Oberschwaben

- Schwäbische Zeitung (25.12.2020): Die unfassbare Hauptstadt – Sigmaringen als Zuflucht der Vichy-Regierung

Zum Vichy-Regime und der deutschen Besatzung in Frankreich:

- bpb (13.01.2013): Erinnerungen an eine dunkle Zeit: Kollaboration und Widerstand in Frankreich

- Lebendiges Museum Online (19.05.2015): Das Vichy-Regime

- Fluter (17.03.2017): Schreckensregime

- Welt (14.08.2021): Philippe Pétain – So wurde der „Verteidiger von Verdun“ zum „Verräter Frankreichs“

- Lebendiges Museum Online (19.05.2015):Das deutsche Besatzungsregime in Frankreich

Bildlizenzen: CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 4.0

Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: August 2024